今日の活動

読み書き障害に対応した学習支援プログラム 【じゃんぷー1】

おかげさまで、当法人の新しい発達障害対応の事業所「じゃんぷ」が10月よりオープンします。「じゃんぷ」の支援コンセプトは「エビデンス・ベースド・プラクティス」つまり「根拠に基づいた支援」です。

あちこちの事業所のホームページをみると、必ず「発達障害」児の様々な支援がうたわれており、その支援も「ソーシャルスキルトレーニング(SST)・学習支援・個別療育・集団療育」とか「TEACCH 感覚統合療法 ソーシャルスキルトレーニング(SST) 学習支援 個別療育 集団療育 預かり支援」「応用行動分析(ABA) 感覚統合療法 言語療法 作業療法 理学療法 遊戯療法 音楽療法 運動療法 ソーシャルスキルトレーニング(SST) 学習支援 個別療育 集団療育 」などなど聞いたような療育が並びます。しかし、これらのどの療法にしても正確なアセスメントを行い個別化しないと取り組めません。それは、利用する子どもたちの凸凹のパターンや凸凹の開き方が違うからです。

「じゃんぷ」でも、幼児にはSIT(Sensory Integration Therapy;感覚統合療法)や小学生にはSSTや学習支援にABA理論に基づいて取り組みますが、こういう個別化した取り組みはアセスメントや評価をしっかりとらないとやっているだけになってしまします。子どもが楽しければいいのならそんなに難しいことは言わなくてもいいのですが、それですらなぜ子どもが楽しいのか、なぜ取り組もうとしないのかという仮説や根拠が必要です。

また、どの放デイにも「学習支援」と掲げられてはいますが、どんな学習支援をするのかは示されていません。「すてっぷ」のように宿題を手伝うことなのか、「じゃんぷ」のように保護者や子どもと契約して特別の個別学習プログラムを実施することなのかで、支援の密度も手法も変わります。

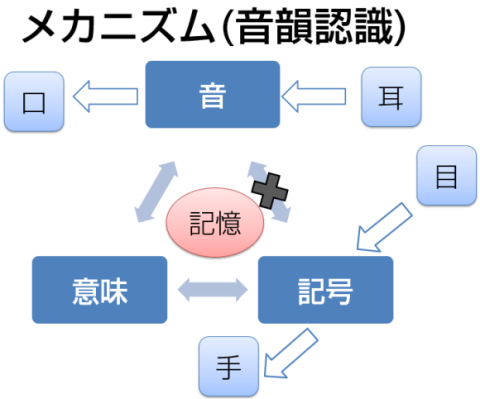

特に発達障害の子どもにみられる、読み書き障害(音韻障害を主とするもの)にどうアプローチするのかは、学校でも知らない先生のほうが多いです。じゃんぷは、認知特性だけでなく音韻意識の流暢性アセスメントをして、この問題に本格的に取り組もうとしています。おそらく、京都府の放デイでは初めての取組になるかと思います。

今回から、「じゃんぷ」の目指す支援について少しづつ紹介していきます。

「マジックジュース」サイエンス

高学年のD君E君と低学年のF君を読んで「マジックジュース」の実験をしてみました。「マジックジュース」とは、色が変わったり、泡が出てきたり、液体が混ざらずに重なったりする、まるで魔法がかけられたように変化していくジュースの実験のことです。

毎度掲載しているように、高学年児は同じ遊びばかりでは放デイの生活に退屈してしまいます。かといって低学年や重度の障害の子どももいるのでグループ分けはしますが完全に分離してしまうと、多様な人がいる生活の良さを生かせません。この匙加減が大変難しいです。そこで、たまに、高学年の興味関心を引き付ける内容を投げ込むことが大事です。

今回のマジックジュースは、グレープジュース(30ミリリットル)に重曹小さじ4分の1を入れて変化を見ました。「お~色が変わる!!」高学年の二人は大興奮。(ん?理科の実験って最近しないのか?)グレープジュースには「アントシアニン」が入っています。色は紫で、ほぼ「中性」です。アントシアニンにアルカリ性のものを混ぜると青くなり(グレープジュースでは黒っぽく見えます)、酸性のものを混ぜると赤くなります。重曹はアルカリ性です。グレープジュースが黒っぽく変わったのは、重曹を入れたことでアルカリに変わったからです。

D君は「リトマス試験紙と同じか」と推測。E君も「もっといろいろ混ぜてみよう」と乗り気です。ところが低学年のF君は「高学年の勉強やしおもろない」と逃げていきました。見えないものの変化に法則性を見出すのは9~10歳ころと言われているので無理ないとは思いますが、興味なさすぎでスタッフはがっくりしていました。

あとは、酸性のクエン酸(柑橘類の汁)では赤くなり、クエン酸と重曹では泡が出るなど楽しいミックスジュース遊びに、高学年は沸いていました。

注意喚起も強化子に

C君がゲラゲラ笑ったり大きな声を出して自立課題をしているといいます。「今日は、来た時からテンションが高かった(興奮していた)」「だんだん収まってきたが利用者が増えてくるとまた声が大きくなった」「テレビのコードなども抜くので音がうるさいのではないか」スタッフの言いたいことは2つです。「調子が悪いから声が大きい。音がうるさいから不適切な行動が出る。」ということです。

この論は対応するスタッフには問題はないというものです。子どもの不適切行動の大半は親や大人に向けられているものです。子どもの不適切行動が起こったら、まず大人の対応を振り返る習慣が必要です。誰にだって快・不調の波はありますし、ざわざわしてるところはいらいらするものです。しかし、だからっと言って大声をあげたりコンセントを抜いたりはしません。コミュニケーション能力があるからです。

でも、不適切な行動を繰り返している子どもには、こうした注意喚起行動が大人を引き付けるのに手っ取り早い方法となります。こうした行動が予測されるなら、一緒に座って作業を教える場面を作って「大人の適切な注目」を得る場面を作ったほうが安定してくるものです。「やることがないから」注意喚起するという理由で自立課題を与えたりするのは逆効果です。注目を得たいのですからスタッフの適切な注目を強化子にする課題を考えるべきなのです。

流暢性

高学年のB君は、書くのが大変遅くて課題に取り組むことが億劫で仕方がないと言います。読みができるので大人はあまり気づかないのですが、実は読みの速度も書く速度も遅かったりします。これを流暢性というのですが、文字を音に変えたり、音を文字に変えたりする速度のことを言います。(私たちの経験からは、視知覚による問題だけで読み書きが遅い子は大変少なく、音韻の問題が絡んでいる子が多いと感じています。)

この流暢性が弱いと4年生くらいから読み書きの困難が顕在化し始めます。つまりただ読めるだけただ書けるだけではなく、すらすら読める、すらすら書ける事が大事なのです。読めるけれどもつっかえやすいとか、連絡帳の写しの場面で他の子がカバンに片づけているのにまだ写している様子があれば流暢性が弱いとの疑いが必要です。

こうした場合、WISCやKABCだけでなく、流暢性を測るテストが必要です。STRAW等がテストとしてはスタンダードです。そこで平均値からどれくらい離れているか見て支援が必要かどうか判断します。

流暢性が著しく遅い場合は、読むことを聞くことに変え、書くことは話すことに変えて、その後電子デバイスへの入力スキルについての必要の可否を検討していきます。低学年のうちは、こうした代替手段も導入しながら、一方で音韻障害専用の音読トレーニングやひらがな獲得トレーニングに取り組んでいきます。ただ、何年たっても苦手なものは苦手なので、限られたパワーや時間をどう配分して使うかが重要です。高学年はどの方略を使っていくかの決断の時期です。

相談支援員のキャリア

9月10月は相談事業所のモニタリングが多い時期です。これは、放デイなどを紹介した相談事業所のスタッフが子どもたちの様子を見たり聞いたりして、今後のサービス計画を立てるための調査です。そこで、いつも気になるのは、子どもの見立てが違うことがあります。もちろん、相談事業所は毎日子どもを見ているわけではありませんから、毎日見ている放デイのほうが細かなことは知っていて当たり前です。しかし、利用者を見ている時間が長かろうが短かろうが、障害や発達、家族力動についての基本的な知見は不可欠です。例えば、不登校の原因に分離不安という視点や、読み書き障害の有無も留意しておくという知見は欠かせないものです。

相談員の資格はテストをするわけではありません。決められた研修に参加し、決められたサービスキャリアがあれば取得できます。今日明らかになっている発達障害や心身症関連の知見、その支援方法については、必修ではありません。こんなものは、どこまで知ればいいというものではありませんし、決められるものでもないとは思います。しかし、ある程度のレベルが必要なことも事実です。その判断は、現場に任せるしかないと思います。

例えば、研修を受けたら、1年程度はインターンとなり資格者である人の元で働き、意見書で課題も明らかにしてもらって資格者となるような手続きが必要ではないかと思います。そうでなければ、何を最低限おさえて相談をすればいいかわからないからです。この職種は相談者になってしまえば、もう誰も指摘してくれないので、最初の養成過程が重要なのです。クライアントとの聞き取りスキルなどはキャリアを重ねればそれなりに見栄えはしますが、どういう見立てを行うかは基礎的科学的な根拠が必要です。対人サービスはどんな職種も同じとは思うのですが、相談支援者は利用者が最初に出会う職種だからこそ、客観的な信頼性が大事です。しっかりと人が育てる期間が必要だと思います。