今日の活動

調子のいい時こそ支援のチャンス

先日のブログ(「子ども達の変化 フィードバック 投稿日時 : 05/31 」)で少し書きましたが、子ども達が良い変化を見せ始める時があります。

子ども達の課題を感じた時、それをどのような支援をしたらそれが解決できるのか、或いは少しでも軽くできるのかを考えます。それぞれの子どもの得意不得意を見ながら支援を計画していきます。

子どもが課題のある姿を見せている時、試行錯誤しながら支援を続けていきます。ただ問題がある時があり、少しその課題がなくなった姿を見ると続けていた支援もパタッとやめてしまうことがあります。

子どもが良い姿を見せた時こそが支援のチャンスです。じゃんぷに通う子どもの中に少し言葉遣いが荒い(乱暴な)子がいます。(本人に悪気はないですよ!)「誤解されるよ」と言っても意味がよくわかっていないので「〇〇します、と話します。」と続けてきました。

その子は自信のついた学習は自分で進めたい、という気持ちがあります。そういうときも「もう教えんといて!自分でやるわ!」と少し乱暴な口調でしたが、ついこの前「ちょっと待ってください、自分でします。」と話してきました。「今の言い方とってもよかったです!」と返しましたが、それで終わらずこれからも支援は続けていきます。今、調子がよいからこそ入るでしょう。

新リーダー誕生!

この5月から、すてっぷの小学生グループの仲間が2人増えました。2人とも小学校中学年で、さっそく活動に参加したり、休憩時間に友だちと一緒に遊んだりして過ごしています。新人2人が友だちと一緒に過ごせるよう、職員も支援していますが、頼りになるのは先輩たちです。

小学校5年生のJくんは、もう一人の6年生の先輩Kくんと一緒に小学校グループを引っ張ってくれています。Jくんが3年生の時、当時の6年生4人が下の子達をリードしてくれていました。その姿を覚えていたのかもしれません。今年5年生になってから、職員に「Kくんといっしょにリーダーしなあかんなぁ」とポツリとつぶやきました。そして有言実行、後輩の子達を思いやる姿をたくさん見せてくれています。

先日、新人のLくんが休憩時間にパソコンでマインクラフトをしようとしていたときのこと。そばにいたMくんがLくんに「それ、使わないで!」と叫びました。すてっぷにある子ども用のパソコンは共用で、Lくんが遊ぼうとしていたセーブデータは以前Mくんがそのパソコンで作ったものだったのです。自分の作ったものを壊されたくないというMくんの気持ちもわかりますが、だからと言って強い口調で注意しても、新人には酷な話です。Lくんがおろおろしていると、そばにいたJくんが声をかけました。「L、新しく世界作り。教えてあげるし」。その後、Lくんが自分でセーブデータを作り、自分の世界でスタートできるところまで見守りました。そして最後に、「友だちの世界に入って壊したりするのはあかんのやで」と優しくLくんに伝えました。Lくんは落ち着いて、「うん」とうなずきました。

リーダーとしてLくんに思いやった言葉をかけられたJくん。職員の指導だけでは子どもたちの集団作りはうまくいきません。子ども同士だからこそ伝わる思いもあります。その機会を作ったり、邪魔しないようにしたりと支援しながら、思いやれたJくんをたっぷり褒めたいと思います。

自然のかくし絵

小学3年生の国語の授業で「自然のかくし絵」という教材があります。この教材は説明文の中心文や段落ごとの内容、大事な語に注目し、読みを深めていく力をつけていくのが単元の目標です。

ただ子ども達は大人が狙っていることよりも教材の中身に興味があります。(当然ですが)

この教材は自然の生き物が身を守るために植物や周りの風景に擬態することについて書かれています。昆虫や自然が好きな子どもにとっては興味しかない教材ですよね。

さて、乙訓地域の3年生の子どもは今、この教材に取り組んでいます。じゃんぷに通う3年生の子も今これを習っており、得た知識をじゃんぷで披露してくれました。

せっかくなので他の学年の子どもにも「3年生で習ったの覚えてる?」と自然のかくし絵について休憩時間話しました。覚えている覚えていないは子どもそれぞれでしたが、かくし絵当てゲームをすると大盛り上がりしました。

夕方に来る中学生にも見せましたが、かくし絵が意外と難しいらしく苦戦をしながらも楽しそうに見つけていました。他学年同士で一つの教材についてみんなで共有する、というのは学校ではあまり見られません。じゃんぷならではの光景かな、と筆者は感じました。

下の写真はある小学校のあるクラスがアゲハチョウの幼虫を教室で飼っていた時の写真です。見つけられるかな?

子ども達の変化 フィードバック

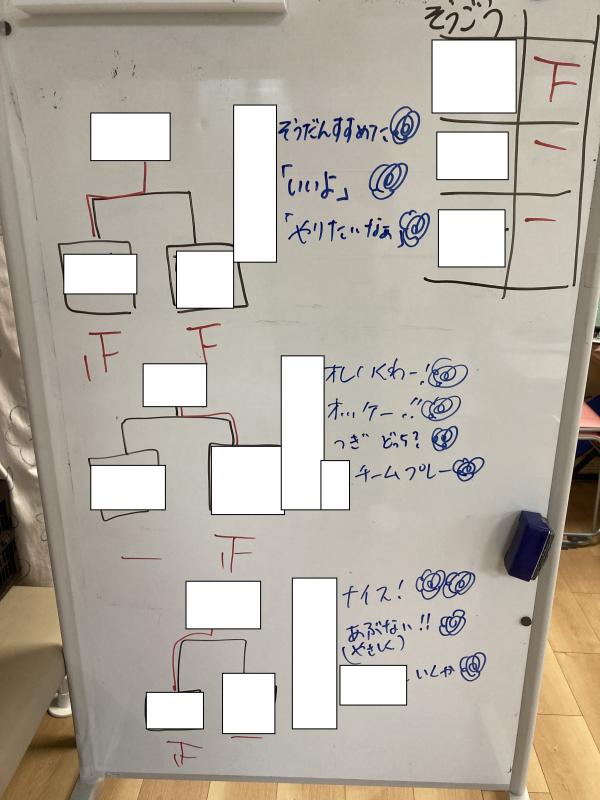

先日じゃんぷの休憩時間に風船バレーをしました。

そのメンバーは去年風船バレーをしましたが負けるのが苦手だったりテンションが上がって落ち着かなかったり、そもそも対戦ゲーム自体が嫌いだったりと一度断念していました。

一人の子が「風船バレーやりたいなぁ」と提案したので「他の友達がOKだったらやろう、断られたら違う遊びをしようね。」と伝えていました。「多分無理だろうなぁ…」と思っていたのですが、以外にも他の子も「いいよ」と答えてくれました。

1年も前にやったことなのでみんなただ忘れているだけなのかな、と思っていましたが、今回はどの子も注意、注目するべきポイントをしっかりと聞き、頭に入れてゲームをしていました。

負けるのが苦手だった子が「次行こう!」テンションが上がって落ち着かなかった子がチーム同士で相談を進め、対戦ゲーム自体が苦手な子が「(サーブ)僕やりたいなぁ、いい?」と良い声かけがたくさん出てきました。

中には薬を去年等に始めた子もいますがそれでも大きな変化です。自分たちが1年前に比べてものすごい成長をしているのには気づいていない様子でしたが、Y先生と良い声掛けをホワイトボードに書き出して(筆者は字が苦手なので汗)注目させ、子ども達にフィードバックできるようにしました。

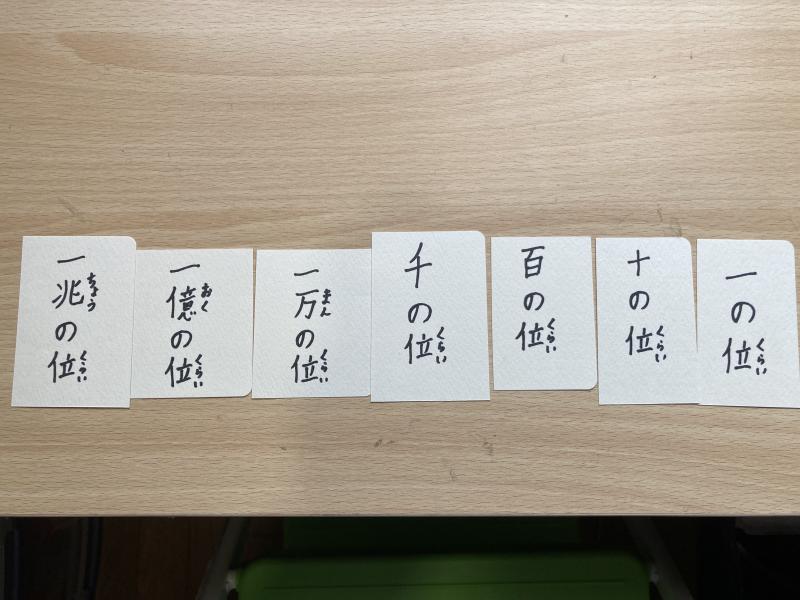

大きな数

「大きな数」という単元があります。一の位、十の位、百の位、千の位、一万の位…3年生では十万、百万、千万、一億まで。4年生では十億、百億 千億、一兆まで学習します。

こういった膨大な数は数量を想像しやすくするために人口等で導入し、学習に入っていきます。ただ数量はわかっても読み書きの苦手な子は文字と結びつきにくく、問題になった途端ぐちゃぐちゃになることも少なくありません。

じゃんぷに通う子の中にも位が苦手な子どもがいます。じゃんぷでは「位取りカード」を作って子ども達に渡し、「小さいに順にならべてごらん?」と渡しています。最初は一緒に文字を読んだり等手伝いながらですが、最終的に自分で並べれるように練習をします。

文字と読み方、そして数量と様々な情報を使いながら単位の勉強は進んでいきます。まずこの位の関係をわかってないといけません。まず文字と読み方、そして数量をこれで一致させ、子ども達が不安なく学校の学習に臨めるよう支援をしています。