今日の活動

体育館でボール遊び!

いよいよ2学期が始まりました。今夏も酷暑となる日が多く、お出かけを控えた方もいらっしゃるかもしれません。夏休みは子どもが朝から夕方まで過ごす、すてっぷやじゃんぷ。暑いからと室内でずっと過ごしていると、子どもたちは体を動かせないイライラが溜まってしまう場合があります。

そこで今年は、定期的に文化教養体育館の半面コートや小体育室をお借りし、室内でも思い切りスポーツできる日を作りました。日陰の過ごしやすい気温の中、子どもたちはボールやソフト積み木を使って、元気に体を動かします。そんな中で、職員が驚いた場面がありました。

支援学校高等部生のUくんは公園ではブランコや草いじりが大好き。ボールで遊ぼうと職員が誘うと、その場でボールをポイっとしたり、職員と近い距離でパスができても気が逸れたりと、続けることの難しさがありました。そして先日体育館に行った時、もう一人の高等部生のVくん、職員といっしょに、ボールパスをすることになりました。それを遠目に見ていた職員が驚きます。なんとUくんとVくんとでボールパスを何度も続けることが出来たのです! 職員の声掛けや支援があるとはいえ、Uくんが何度もボールを返している姿を見て、職員はその成長をとても嬉しく感じました。

後日、職員間でこの話を共有し、Uくんの成長を皆で分かち合いながら、体育館にはUくんの好きなブランコや草っぱらがないからかなと話しました。そう考えると、Vくんも公園では砂を蹴りがちでスポーツに集中できない場面があるのですが、体育館では当たり前ですがそういった行動は無く、ボールパスすることができました。当たり前と言えば当たり前ですが、子どもの活動をよりよくしていくためには、環境を整えることが大事だと改めて意識しました。

2024年夏季休業のお知らせ

いつも「あゆみの広場 いっぽ」「育ちの広場 すてっぷ」「学びの広場 じゃんぷ」の活動に、ご理解・ご協力いただき、誠にありがとうございます。

「あゆみの広場 いっぽ」「学びの広場 じゃんぷ」は8月14日(水)から8月16日(金)まで、「育ちの広場 すてっぷ」は8月15日(木)から8月17日(土)まで、夏季休業となります。

営業再開は3事業所いずれも、8月19日(月)からになります。

よろしくお願いいたします。

「え~! それだけの違いで?」

夏休みに入り、すてっぷやじゃんぷではさまざまな場所に社会見学に行っています。先日もじゃんぷで防災センターにお出かけしてきました。

最初はいろんな電話を使って通報体験ができるコーナー。今時はあまり見かけない公衆電話や、お家によってはないかもしれない固定電話があります。大事な勉強ではありますが、子ども達は一通り体験はしてみるものの興味なさげ。そこそこにして、次のエリアに行きました。

次のエリアは実物大の防災ヘリコプターが中央にあり、四方にさまざまなコーナーがあります。その一つにゲームセンターにあるようなゲーム筐体が置いてありました。中身は消防士になって火を消すゲームや、防災に関わるアイテムを集めるゲームです。一人が遊び始めると自然と全員がそのコーナーに集まりました。他のコーナーに行ってほしいという大人心を少し抑え、「あと10分したら次のコーナーに行くからね」と予告し、順番交代で遊ぶ時間にしました。順番を待つ、次の人に譲るといった社会性の課題にもチャレンジ。1回ずつ遊べると、ほとんどの子は次のコーナーに移っていきました。

それからは、防災ヘリや消火器、地震などさまざまなコーナーで体験してきた子ども達。子ども達が体験して驚いたことの一つが、水害時の自動車の中を再現したコーナーでした。そこでは車内からドアを開けようとしたときに、浸水時だとどれだけの力が必要か、実際にドアを押して体験できました。30cmの浸水だと、子どもの力でも軽く開けられます。ところが40cmになると力いっぱい入れてなんとか開きますが、50cmではまったく開きません。大人でも開けないほどでした。その後、ドアと比較できるように描かれている水の高さを見て、「え~! それだけの違いで??」と驚いた子ども達。実際にドアの重さを体験することで、少しの差でそんなに違うのか、と印象深く感じたようでした。

子どものときの体験というのは、学習を始め、大人になっていく中でのさまざまな学びにとって、とても大事なものになります。例えば上記の体験でも、水圧という学習をする上では、とても重要な気付きになります。またそういった経験を大人がいっしょにしたり、別の場所で経験してきたことを話しておいたりすることで、子どもが学ぶ場面で思い出させたり共感することでより気づきを深めたりすることができます。体験や気づき、共感を大事にしながら、子どもの成長の機会をたくさん作っていきたいと思います。

「もう1回したいなら、静かにするよ」

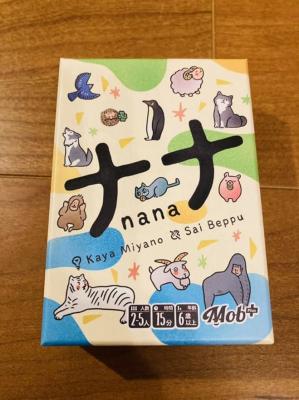

「ぼくもやりたい!」(2024/6/29)で紹介したOくん。『街コロ通』でボードゲームへの敷居が下がったのか、他のゲームも「やりたい!」と言うことが増えてきました。「これ、なんだっけ?」(2024/7/20)で紹介した『ナナ』もその一つ。友だちが『ナナ』で遊んでいるのを見て、「ぼくもやりたい!」と友だちの輪に入ることになりました。

ただOくんはまだ小学1年生。対してこのとき『ナナ』で遊んでいたのは小学5年生のTくんをはじめとしたお兄さんばかりのグループでした。Tくんたちは優しくOくんを受け入れて、ゲームスタート。Oくんはルールがよく分かり、順番も待って、正しく遊びに参加できています。まずこのこと自体がOくんのすごいところで、よくがんばっていました。Tくんたちもそのことが分かり、2回目、3回目とゲームを進めていきます。

ただやはり、感情コントロールはまだ難しいOくん。当たって嬉しい時は「やった!」、外してくやしいときは「あー!」と声が大きくなりがちです。少し顔をしかめるTくんたち。しかしOくんがゲームに負けて本当に悔しくて「きー!!」と声にならない金切り声を上げたときには、さすがのTくんたちも耳をふさいでしまいました。

職員が声の大きさレベルを提示したり、「そういうときは『負けた。くやしい』と言ったりするよ」と言い換えを示したりと、支援をしながら、もう1回『ナナ』で遊ぼうとした時のことです。Tくんからすばらしい声掛けがありました。

「Oくん、もう1回したいなら、静かにするよ」

職員が支援でも使う事前の約束。それをTくんが自分からOくんに提示したのです。「わかった」と答えるOくん。その後、少し大きな声になってしまうこともあったOくんですが、最初のころの金切り声などはなくなり、子どもたちだけでも遊びを続けられるようになってきました。

夏休みになり、じゃんぷでも子ども同士で遊ぶ時間が増えてきた中で、子ども同士だからこそ、素晴らしいやり取りや関わりが生まれます。その機会を逃さず褒めて、コミュニケーション・社会性を育むとともに、自己肯定感を積み上げていきたいと思います。

「これ、なんだったっけ?」

トランプは一番身近なテーブルゲームと言っても過言ではないでしょう。修学旅行にトランプをもっていって、友だちと遊ぶなんてことも、今でもまだ見られる光景かもしれません。

トランプで友だちと遊ぶなら、最も有名なゲームの一つが「ババ抜き」です。他にも「神経衰弱」や、中学生になれば「大富豪」がよく遊ばれます。すてっぷやじゃんぷでも、友だちに誘われたときに「したことない」とならないよう、狙って遊ぶことで、ルールや勝ち方(負け方)を学ぶこともありますし、子どもから「ババ抜きしたい」と提案されることもあります。基本的にはトランプを混ぜて遊ぶのでランダム性があり、またシンプルなゲームが多いです。

ただし、シンプルだからこそ実力差が出やすいものもあります。神経衰弱はそういったゲームの一つで、ランダムに伏せられたカードをめくっていくので運要素があるものの、一番大事なのはめくったカードの数字を覚えておく短期記憶の力になります。そしてすてっぷやじゃんぷに来ている子は、その短期記憶の力が弱いことが多いです。そのため、「神経衰弱」と聞くだけで、「絶対しない!」と大きな声で主張する子も少なくありません。

逆に言えば、そういったゲームをする中で、短期記憶にチャレンジする場面を作ることができるかもしれません。そこで「ナナ」というゲームを紹介することにしました。「ナナ」は簡単に言えば、プレイヤーの手札と場に伏せられているカードで神経衰弱をするというゲームです。ただし手札のカードはどれでも出せるかというと、そこにルールがあり、自分や他のプレイヤーの手札からは一番大きな数字か一番小さな数字を出す(出してもらう)ことしかできないのです。

先日はじゃんぷの子どもたちが、この「ナナ」にチャレンジしました。みんなで手札を配り、残ったカードをテーブルに伏せます。あとは「神経衰弱」と同じように、順番を回していきます。自分の番が回ってきたRくん。「Sくん、一番低い数字を見せて」とSくんに伝えます。Sくんが1のカードを出すと、「やった!」とRくんは喜び、自分の手札から1のカードを続けて2枚出して、3枚そろった1のカードはRくんのものになりました。最初は運要素で数字を揃えるRくんやSくん。ですが外れたときはその数字を覚えて手札や場に伏せて戻します。「これ、なんだったっけ」や、「Sくんの一番高い数字、なんだったかな」と悩むRくん。手札に同じ数があることを手掛かりに思い出し、「Sくん、一番高い数字を出して」と言って、Rくんは見事その数字を3枚そろえることができました。

今では休憩時間でも「ナナがしたい」とリクエストする子も少なくありません。「神経衰弱は苦手」という子どもも、「やってみようかな」と参加することが増えています。もちろん中には、「苦手でやってみたけど、やっぱり外してしまうことがくやしい!」と、1回で終わってしまう子もいます。そういったときはあとで職員との1対1の場面を作り、リベンジすることで次につなげようとしています。楽しめる友だちがいるからこそ、集団作りに向けて個別にも丁寧に対応していきます。