今日の活動

プラレール

プラレールは、タカラトミーが販売するロングセラー商品で、1959年に第1号が発売されており、50年を超える歴史があるおもちゃです。鉄道好きの子どもがターゲット層ですが、長きに渡るファンが多いため大人向けの商品も販売しています。形状は、プラスチック線路の上を、2車両~3車両連結できる鉄道模型が電池で走る仕組みです。実際に走っている鉄道車両をモデルにしているので、新しい鉄道ができる度に新商品が発売され続けています。

男の子の好きな乗り物、中でも特に親近感のあるのが電車。そのミニチュアバージョンが目の前を走る光景に、彼らの想像力がいっぱい膨みます。車両・レール・各部品の単体、プラレールで遊ぶには、自分で線路を組み立て、そこに踏切やトンネル・駅などを適当な場所に配置していきます。線路の組み立て方や配置は自由自在ですので、まず設計能力や想像力が育ちます。

そしてお片付けの際には収納能力、さらには収納や路線変更の際は全てバラバラにしますので、楽しみながら何度も繰り返し子どもの能力を育む「最高のおもちゃ」です。プラレールの適正年齢は3歳~15歳までという名目で販売していますが、大人向け商品もありますし、親子で遊ぶ家庭も少なくありません。子どもの頃に夢中になって遊んだおもちゃを、我が子と楽しめるのは、親にとってもうれしいことです。さて、本事業所のプラレールも1年半走り続け、ガタが来たので新車両を購入する予定です。もしおうちに眠るプラレールがございましたらお声がけください。

男組

高学年のT君のあとを下級生の4人が金魚のフンみたいにくっついて、山道を探検する姿がありました。久々に見ました。異年齢集団のいいところ。下級生は上級生にあこがれ、声をかけてもらうだけで幸せになります。上級生は自分を慕う下級生に目配せして、怪我しないかなどと気を遣う。教室の中ではできない関係、自由な戸外だから、大人の目が十分届かないから成立する関係。もう街角のどこにもその姿は見られません。

興味の無い事

利用者の子どもによっては興味のある事と無い事の差が激しく、興味のある事であればトコトン続ける事ができるのですが興味の無い事になると全く手を付ける事ができません。これを改善する事は非常に難しく、興味のある分野を伸ばして行く事に仕向けた方が暮らしやすい子が多いようです。

誰もが興味の無い事はありますが、彼らの興味の無さはスタッフでも理解できないと言われる程です。自分の食べるもの以外にに興味のない人は腹が減っていようがおいしそうな匂いがしようが、一切気にならないのです。好きな食べ物があればそれを食べ続ける事を好み、毎日3食同じ物でも問題はありません。逆に違う食べ物を食べる事の方が苦痛を感じてしまうのです。好きになるとそれだけに固執してしまうのです。

全てがある程度のバランスを保てない特徴を持つ自閉スペクトラム症の人達は、興味がない事がおかしいとは感じていません。ただ、自分には興味の無い事だと言う程度にしか認識していないようです。何かに興味を持つとそれ以外の事が見えなくなる傾向が強いのですが、時間を忘れて取り組んでしまう事が多々あります。それは自分が納得するまで続くのですが、家族や集団と上手く調和する事が難しいかもしれません。

自分が好きな事をするのは楽しい事。そして夢中になるのも同じだと思います。しかし一旦夢中になり始めるとその他の事が一切気にならなくなってしまうのです。誰かが話しかけても聞こえない事もしばしば。無視をしているのではなく聞こえないのです。日々こんな子どもたちと付き合っていると、自分のこれまでの基準やモラルが軽く打ち砕かれる時があります。そして、来るべきダイバシティ―な未来社会を夢想するのです。

凧揚げ

冬一番。風が冷たく強くなると凧揚げの季節です。里山公園に凧あげに出かけています。良い風が来ないので、普段は走るなんてとんでもないという顔をするR君が汗だくになって走り回っています。子どもたちが走る姿を眺めるのはいいものです。淀川の河川敷にでもいけばもっといい風がとらえられるので高く上がりそうです。ビニール袋で簡単にできる「ぐにゃぐにゃ凧」を自分で作って出かけていくのもいいかもしれません。

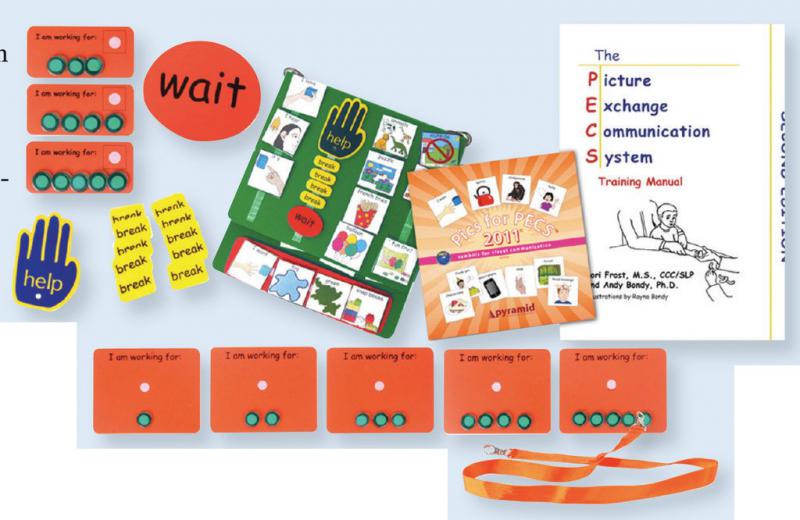

枠組みと交渉

絵カードコミュニケーションのP君が家庭で明日のスケジューリングの際に、学校の後の放デイ事業所のカードを外して、明日は行かない意思を示しました。おうちの方は、こんな要求は珍しいから何か理由があるのだとその要求を認めました。それから本人はずっとどこの事業所も行かない意思を示し続けています。

P君にしてみればたまたま要求が叶ってどこにも行かず家で過ごしてみると、なかなか快適だったのかもしれません。この場合、どういう課題があり、どういうアイデアがあるのでしょう。要求は、社会の中で一定の約束(枠組み)の中で認められます。今回は、交渉と契約、視覚的強化システム(PECSマニュアル13章)の課題とアイデアが必要になってきていると思います。(続く)

なぜ子どもは崖登りが好きなのか

子どもは不安定な場所での移動が好きです。道端の溝蓋の上や境界ブロックの上を歩いたり、コンクリ階段の手すりの上に上がってわざわざ歩こうとしたり、斜面を見ると走って上がろうとしたり、手ごろな樹木を見ると登ってみようとしたり、一見エネルギーの無駄遣いみたいな行動をします。

でも、これは前回「11/18感覚統合アプローチ」に書いたように身体と脳の統合的発達にはとても必要な行動です。不安定なところで平衡感覚(前庭覚)を使いながら、全体の力の調整をとりつつ必要なところで瞬発力(固有覚)を発揮して走破していく突破していくことによって、脳と身体の発達の基盤的システムの高次化を達成します。コンピューターでいうなら基本プログラム(WindowsとかmacOSなど)を走らせる前段階の電源やCPUやメモリーやキーボードやモニターなどの統合的な調整をするオペレーションシステム(OS)のバージョンアップと言えます。

なんのこっちゃと思われる方は、10か月頃の赤ちゃんが何度も立ち上がろうとする行動等、遺伝子にもともと仕込まれている発達行動にスイッチが入っているから、子どもはわざわざ「できそうでできなさそうなことをする」と言えばイメージができるでしょうか。てなことで、子どもが崖を上ったり下りたりするのは意味があるという話です。そして現代には、その発達の土壌である崖がなかなかないので、支援者は手ごろな崖を求めて彷徨うわけです。

再びスケジュール考

スケジュールについては「9/19効果のでないスケジュール」や「5/30視覚支援」で述べましたが、その趣旨は、大人が子どもを管理するためにするためのものではなく、支援を受ける側の方々が、理解しやすく、不必要な混乱をしない、つまり、生活の主人公になるために行うものです。

そのほかにもスケジュールによる視覚支援は、短期記憶の弱い人の記憶の代わりになり、作業や学習を進めるにあたっていちいち人に頼らなくても、自分で自立してすすめられるという利点があります。つまり便利なのです。

ただし、やりたくもない課題、必要性を感じない内容については、いくら手順を示してもやりたくないものはやりたくないのです。つまり主人公たる本人のやりたいことが、自分の力で実現できるから、スケジュールをはじめとする視覚支援を本人が使おうとするのです。自分にとってメリットがあるから使うのです。座らせたり、片づけさせられたり、準備させられたりするためにスケジュールは使われるのではありません。それは、ABAの理論に基づいた動機付けの工夫が別に必要です。スマートなスケジュール支援はそこまで考えた総合的な教育支援になっているものです。

見学・体験会

最近、次年度や新学期に向けての見学・体験会が当事業所でも開催されています。本日は低学年女子が体験に来ました。一緒にストラックアウトを取り組むことになった女子のNさんは、とても嬉しそうです。

何しろ当事業所の女子率は3割いないので毎日になると一人か二人、低高学年の区別まで入れるとほぼ一人の日もあって、ガールズトークができないという弱点があります。女子低学年の皆さんどうぞ見学にお越しください。

一人でできることの大事さ

以前「就労メニューとワークシステム8/9」でプットイン課題について紹介しました。認知の障害の重い人や、目と手の協応が苦手な人でも取り組める初歩の自立課題であることを述べました。

最初は大きな重さのあるものを穴に入れるだけの課題から、徐々に軽いもの、小さいもの、薄いものへと進んだり、大きさの違うものを入れ分けたり、形の違うものを入れ分けたり、時間を長くしたりして発展させていきます。

よくある光景は、プットイン課題を勉強を教えたり指導のように考える方がいます。こういう方は、自立課題の意義そのものを間違えていて、ゴールが見えていません。自立課題は、自立して作業する気持ちよさを教えることが目的であって、ステップアップして難しいことをさせることが第一の目的ではないということです。一人でできる喜び、自分だけの力で達成する喜び、「GOOD JOB!」「おつかれさん」と言ってもらえる喜びを教えるのが自立課題なのです。そのために、子どもにわかりやすい作業をしてもらうために手を変え品を変え課題を作っているのです。

10ピースのパズルができたから20ピースのパズルを与えるのではなくいろいろな種類の10ピースのパズルが一人ででき気持ちのいい終わり方ができることが大事なのです。ゴルフボールが入れられたら、ピン球も入れられ、ビー玉も入れられ、という幅を広げる展開を考えてほしいです。

キックベースボール

キックベースはボールを遠くに飛ばせる人こそがスターです。キックベースにおける正しい蹴り方=飛距離の出る蹴り方です。もちろん、狙った位置(人のいないところ)に正確にボールを飛ばすの技術も必要ですが、まずは、初めてキックベースを経験する子どもには飛距離が重要です。遠くに飛ばせたほうが、やっていて楽しいからです。

ボールを遠くに飛ばす蹴り方は、インステップキックです。足の甲(足の一番硬い部分)で蹴るので、蹴る時のインパクトが強くなり、飛距離を稼げます。まず大事なことは、ボールの「真ん中」に足の「甲」を当てるというイメージが大事です。スイング打はなんでも、ボールの打点から最後まで目を離さないことが大事です。インステップキックも、自分の足とボールの中心を最後までしっかり見据えたまま、蹴ることが大事です。とりあえず、助走は走る事と蹴ることの調整が難しいので、助走はあとからつけます。ボールも制止したままからはじめます。ボールの真ん中を足の甲で蹴る(というより「叩く」といった感覚がコツです)目は足から離さない。この一連の流れを掴むことから始めます。甲で叩く感覚で蹴れるようになったら助走です。

助走するときは、真っ直ぐではなく、斜め45度くらいからボールに入るほうが蹴りやすいです。真っ直ぐ転がってきたボールに対して、真っ直ぐ向かって蹴り抜くのは蹴りにくさを感じるため、多くの人は斜めから入ったほうが、やりやすいです。蹴る瞬間は、足首を固定したまま(力を入れたまま)にする。足首がふらふらしていると、ボールに伝わるインパクトが弱くなるので、遠くに飛びません。足の甲にボールが当たった後は、そこで動きを止めずに、勢いそのままに、しっかりと足を振り抜きます。インステップキックは、狙った位置に正確にボールを飛ばすのは難易度が高い蹴り方ですが、とりあえず遠くまで飛ばしてキック力に自信を持つことが大事です。