今日の活動

お互い様

先日の週末、雨が降ったり突風が吹いたりで、外の活動は控えようという事になり、急遽BOOKOFFで、E君が見つけたコミックシリーズの欠番を探しに行くことになりました。ショッピングがあまり好きではないC君D君がすかさずブーイング「勝手に行ってきて。行きたくない」コールでした。

スタッフが「あのさ、E君はねけった(缶蹴り)嫌いなのに、君らに付き合ってくれているでしょ。君らもE君のコミック探しに付き合ってあげるべきでは?」と言うと、はたと気が付いたように「ほな、しゃーないなー」と二人は付き合うのでした。自分に付き合ってくれたのだから自分もという「お互い様」の理屈は、友達作りの下手な彼らにとってとても大事だと思いました。

令和2年度保護者アンケート実施中

HPの右列の一番上にPDFで「令和元年度保護者及び自己評価集計結果(公表)」というファイルがあります。これは毎年1回事業所の経営について保護者とスタッフから評価をしてもらい、改善を促進する仕組みです。

障害児通所支援事業者は、自ら提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならないことが、定められています。放課後等デイサービスにおいては平成29年4月から、児童発達支援においては平成30年4月から、事業者は自己評価及び保護者評価を行い、その結果と改善内容を公表することが義務付けられました。

対象事業者は、おおむね1年に1回以上、自己評価結果等とその改善の内容をインターネット等に公表した上で、その結果を管轄自治体へ届け出ます。平成30年度報酬改定により、自己評価結果等の公表について届出がない場合は自己評価結果等未公表減算が適用されることになっています。

前回、保護者からは緊急時の体制や訓練について低い評価を得たので、今年度は災害時の計画や訓練に力を入れました。また、職員からは療育スペースの狭さを指摘されていたので、支援学校以外の通常学校の児童の利用を6年生までとして通常学校の利用増を抑制して、通常学校小学生の高学年から中学生まで対応する新しい事業所じゃんぷを10月に立ち上げました。

集計は今月中に行い来月には公表する予定です。同じく新事業所じゃんぷでもアンケート集約を進めています。集計することによって次年度の方針を職員全体で考えていくうえで有用な仕組みだと思います。何年も言いっぱなしになる放漫経営への抑止効果もあるので大事にしたい仕組みです。結果はまたブログでお知らせする予定です。【昨年の結果はこちら】

宿題は自学自習

B君の担任から電話がかかってきました。「宿題の出し方について先程お問い合わせがあったので連絡しました」と素早い対応でした。話の中身は宿題の基本は自学自習、自分の力でやり切れることが大事だという事でした。そのうえで、B君は読み書きの力の弱さがあって、本当は宿題に問われている中身(笑う時の言葉・泣くときの言葉)は8割がた理解しているのに、苦手な読み書きで8割の力を使うと残る2割で宿題で問われている本質を考えなければならず、結局一人でできないことになります。今日も人の力を借りないとできなかったという体験だけが残ってしまうのは良くないから、既存のプリントに少し工夫を加えて8割は一人でできるようにしてほしいというお願いでした。

今回の課題は、一番後ろにある十数語を笑う言葉は前に泣く言葉は後ろの囲いの中に書くという課題です。笑う言葉は「にこにこ けらけら」等、泣く言葉は「しくしく」「めそめそ」と言う感じです。中に「ワンワン」という犬の鳴き声などが「泣く言葉」のひっかけです。彼は書くのが苦手ですから、「笑いは① 泣くは② どちらでもないものは× を言葉の上に書いてごらん」と設問を変えると犬の鳴き声以外はほぼ正解でした。「終わったら、①を前の枠に、②を後ろの枠に書きます」と指示すると時間はかかりましたが写すことができました。

このプリントは、今日学校で先生と取り組んだ問題だそうです。マンツーマンで取組むときはできたというのですが、まず一人で読まねばならない、書かねばならないという提示の仕方では、それだけで頭が真っ白になるのかもしれません。宿題は自学自習で取組める工夫が欲しいですし、もしもそれが難しいなら、どこまでを大人が支援するのかを示して出してほしいと思います。私たちは、一人で宿題が終われて、できたーと言って、スカッとした気持ちで遊んでほしいと願っています。

視覚的支援は調子のいい時からはじめて

Aちゃんが階段の踊り場で大声で泣いています。聞くと、事務室に入りたいのを止めたから泣いているというのです。以前も事務室をのぞこうとはしましたが断られて泣くことはなかったです。よく聞くと、山歩きの時もいつもは「もう少し歩こう」と言うだけで理解していたのに、今日は最初の休憩地に着くとすぐに帰ろうとしたそうです。行動に余裕がなく、できるだけ同じことをトレースしようとする傾向、つまり、繰り返しのこだわりが強いと言います。

ASDの子どもで、表出コミュニケーション力が弱い子どもは、いつものお決まりの繰り返しやパターンを大事にします。周囲はそれをこだわりと言いますが、聞いて理解したり要望が交渉できない人なら、とりあえずはパターンに頼って生活するしか方法がありません。「以前は言うだけで分かったのに」と大人はよく言います。誰だって調子のいい時と悪い時があります。前は調子が良くて聞いて理解できたのに今日は調子が悪くて理解できない場合もあるのです。

指示の方法は、理解や表出のコミュニケーション能力が低い時(調子悪い時)に合わせてあげるのが基本です。理解は絵や写真で、表出は要求カードで、お願いしたいのです。ただ問題は、調子が悪くなると絵カードが出てくる、視覚支援を行うというのはいただけません。考えてみてください、しんどい時にしか出てこないカードが頭に焼き付けば、カードを見るだけでしんどい場面が想起されるかもしれないからです。調子のいい時から視覚支援には取り組んでほしいです。

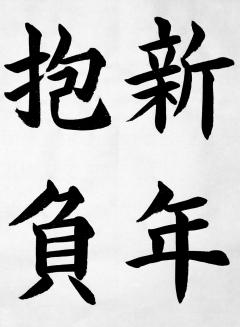

書初め

書初めをしました。スタッフから「好きに書いていいよ」と言われて「うし」「明日」、とか活動休止の嵐が好きな子はメンバーの名前を書いたりと様々です。その中で、Z君が「死」を書いていました。Z君は高学年のASD児で、後輩のいう事にはしんどい時も耳を傾けてうんうんと頷いているとても優しい子どもです。

スタッフに何故そのままにしておいたか聞くと、「好きに書いていい」と指示したからと言います。ASDの人の中には字句通り言葉を受け止める人がおり、言われたとおりに行動したのにケチをつけられて怒る子がいるのをスタッフは知っているから、修正しないままそのままにしたのです。

しかし、それではZ君は何も学べないよねと話しました。お正月が明けて、みんなが「おめでとう」と言って出てきた放デイで、書初めをするということは、好きに書くにしても「暗黙のルールがある」ことを説明する必要があります。いくら自分が「かっこいい」と思っている文字でも、他の人がお正月に「死」は嫌だなと言われたら、それは書かないというのが暗黙の「おめでとう」ルールだと説明すればいいと話しました。

その話を翌日にすると、Z君はこちらで用意した言葉から「己」を選んで書初め(正確には書き2回め)をしました。選んだ理由を聞くと、今年は自分を見つめることが大事だからと言ったそうです。Z君は4月から中学生です。