今日の活動

計算とワーキングメモリー

S君が朝から「俺、宿題するわー」と冬休みの宿題を始めました。分数の加算です。通分の意味は分かるのですが、分母を同じにする最小公倍数を見つけるのに時間がかかります。これはワーキングメモリーの問題です。頭の中で簡単な計算をしたり短時間記憶しておく機能をワーキングメモリーと言いますが、これは人によって計算回数の能力が違ったり記憶しておく単語量が違います。

小学校の場合、大きな数字は出さない代わり暗算で解を求めさせようとします。もちろん仕組みを教えるときに書き出して理解させようとしますが、実戦は暗算です。こうなるとワーキングメモリー量がものを言います。なので、暗算の苦手な子どももは書き出せばいいのです。

また、公倍数の意味さえ分かっていれば、たくさん課題を出さなくていいのです。課題をたくさん出すのは、トレーニングによって暗算が早くなるようにという訓練的な考え方からですが、ワーキングメモリーの少ない子どもは、やってもやっても早くならないし時間だけがかかり苦行でしかありません。学校の担任は、ワーキングメモリーの実態を把握してトレーニングで暗算が早くなる人かどうか調べてからにしてほしいものです。

S君には「ゆっくりやればいいよ。インターバルで少しづつやろう」とは言っていますが、量が多すぎます。意味が分かっていて暗算が弱いなら量は求めない配慮が大人には求められます。

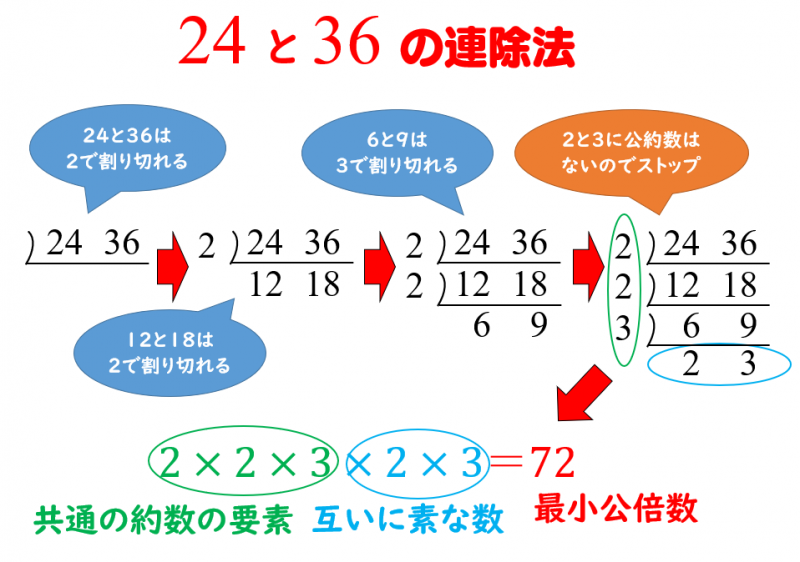

公約数・最大公約数は『連除法』を用いれば楽に求められます。要は、連除法をして外側の数をすべてかければ最小公倍数となり、最大公約数は縦をかければいいのです。こうして書いて公倍数・公約数を見つけるのは時間がかかりますから、量を減らして意味をつかませながら計算をさせます。その方が、今後難しい問題に出会ったときに絶対に役に立つのです。

謹賀新年

新年あけましておめでとうございます。

昨年は格別 の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。

本年も一同、皆様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので、 何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。

皆様のご健勝と益々のご発展を心よりお祈り致します。

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

新年は1月4日(すてっぷ)1月5日(じゃんぷ)から平常営業とさせて頂きます。

令和3年 元旦

NPO法人ホップすてーしょん 職員一同

よいお年をお迎えください

すてっぷでは子どもの記録をデータで呼び出せるように、エクセル1行100文字程度で毎日印象的な事柄の記録を残しています。細かく思い出すのは連絡帳がいいのですが、大きな変化や特徴的なことを短時間で把握するにはこちらのほうが使いやすいです。昨年の4月から初めて21か月分約5000行分の書き込みを眺めていると、確かな子どもの変化がわかります。低学年は支援がヒットすればすぐに変化を見せます。一方で、中高生は当たればホームランですが、相変わらずの結果も少なくないです。

もしも子どもたちが大人の記録をつけたなら、スタッフのことはどう記録するのだろうかと思います。新入りのスタッフはめまぐるしい成長を見せるし、年寄りは相変わらずの言動が多いのでしょう。自分たちの支援が本当に子どもたちに届いていたかどうかは子どもの変化に現れます。相変わらずと言っているのは私たちの力が及んでいないということです。また、子どもたちが放デイで過ごす時間はほんのわずかです。成長したのは家庭や学校や学童保育や他の事業所での育ちの総合的な結果です。そう考えてみると、一事業所の放デイが子どもの成長にどの程度影響を及ぼしたのかは測る方法がありません。

ほんのきっかけを与えるだけだったかもしれないし、足を引っ張ることはないにしても、家族の思いと方向性が違ったかもしれません。記録を読んでいくと一人ひとりついて話し合った記憶が蘇って、本当にあれでよかったかどうか考えさせられることも少なくありません。スタッフにも無理を言いすぎていないかも気になるところです。療育とは一人でできるものではなく総力戦だからです。そんな風に考えていくと、みんながつながって成長していく図が見えてきます。子どもだけでなく、その取り巻きも育ちあうことが大事なんだと思います。

今年は、10月より念願の新事業所「学びの広場 じゃんぷ」を西向日に開設しました。まだ利用者も少なく、地域住民にも広く知られていませんが、通級指導の先生などとも勉強会を持って、じゃんぷの認知度を上げていこうと努力しています。読み書きを中心とする学習障害のある小中学生への支援と、発達障害のある子どもの就学準備を家族と共に支援していく通所支援事業を軌道に乗せていきたいと思います。もちろん、自立性と自発性コミュニケーション支援を軸にしたすてっぷの実践にも磨きをかけていきたいです。

今年も保護者の皆さんはじめ、たくさんの皆様にお世話になりました。ありがとうございました。良いお年をお迎えください。

NPOホップすてーしょん職員一同

尚、HPとすてっぷは1月4日から、じゃんぷは1月5日から営業を開始します。

凧揚げ

凧揚げの季節がやってきました。凧揚げ名人のQ君やR君の腕の見せどころです。でも、昨年の教訓でAMAZONで値段の高い凧(ゲイラカイト 700円)を買っても、後ろを向いて走れない子が多くて逆さに凧を引っ張って走ってしまいすぐに潰れるので、近くの100円ショップで買う事にしました。なんとAmazon一個分が一個110円で6個も買えるのです。これで、子どものタコ走りを心置きなく鑑賞できます。淀川河川敷公園に今日はいい北風が吹いていて、高く高く上がりました。

自作凧を上げようとしているのですが、不器用な子が多いのでどの凧を作るか思案中です。連凧なんかが一体感があっていいのですが、ちょっと難しいです。グニャグニャ凧(縦張2本)だけどそこに一文字づつ書いてみんなの願いを上げたらどうかという案があります。お正月とか世界平和ではありきたりだし、宿題上等とか忘物御免とかでは迫力がないので良い案がないかこれも検討中です。

お買い物キャリア

今日は昼から雨が降って、凧揚げのプログラムが買い物に変わった人もいます。買い物でいつも思うのは子どもの経験値です。コンビニの前で突っ立ている子。商品棚の前でほしいものが選べない子。レジの前でもじもじして商品が購入できない子。そもそも、自分の財布という意識がなく財布は大人が使うものと思っている子。障害が軽くても重くても、経験を積み重ねている子どもとそうでない子どもは全く違います。

学校や事業所で、お買い物教材に取り組んでいますが、お金や財布の準備から店内の移動は全て介助が付き、レジでお金を渡すところだけ子どもにさせている風景をよく見ます。これでは買い物の経験にはならないと思います。最後はスタッフが店の外で待っている風にしないと経験にはならないと考えるからです。レジの人には前もって協力をお願いしておきます。子どもは失敗するかもしれないけど一人で買えるようになるように協力してほしいと依頼します。自分のことは自分ですることを、消費活動についても小さな時期からコツコツと取り組んだ子は、言葉が喋れなくても高等部の頃には、お店の中で堂々とショッピングしています。

お金の選択や計算の出来ない子には、財布に「おつりとレシートを入れてください」と貼って財布ごとレジで渡すように練習します。しかし、最近は電子マネーがあるのでタッチするだけです。ICOCA等公共交通系のフェリカカードは普段電車に乗らなくても、コンビニではとても便利に使え、指導もしやすいです。スマホがあれば金額と場所と時間がわかるので管理もしやすいです。