今日の活動

他者理解と自己理解

Nさんがとても穏やかに友達と接することができるようになったという話をしました。Nさんは視覚障害があり、自分の周りに小さい子どもたちが寄ってくると不安なので「近寄らないで!」といつも厳しい声を出していました。結局それが面白くて、もっと子どもたちが寄ってきてNさんいじりが始まって、Nさんも大声で対抗するという毎日でした。

Nさんは、キーボード演奏がとても上手で以前から何度も、音楽遊びの時の伴奏をお願いしていたのですが、「嫌です」とけんもほろろに断られ続けていました。何の拍子か偶然Nさんが気まぐれに伴奏をしてくれることになり、その時に一番Nさんの邪魔をするO君も音楽遊びに参加していました。終わった後、NさんにO君らがとても楽しんで演奏していたことを少し丁寧に伝えました。

それからはNさんはO君にキーボードを譲ったり、「O君今何してますか」と友達を気にするようになりました。一緒に活動をし、他の人たちの様子を言葉で丁寧に伝えることで、Nさんの放デイの友達観が変わったようです。人が喜んでくれることに自分の値打ちを感じる、行ってみれば当たり前のことですが、この機会をどう演出するかが支援者の醍醐味です。

高学年の課題

生活型の放デイでは高学年の活動や内容づくりが難しいと何度か書いてきました。難しい理由は大人側の問題が大きいです。それは、発達障害があろうとなかろうと関係ありません。全国の学童保育所で高学年あそび問題も古くて新しい問題です。大人に依存的な低学年と、自立を模索し始める高学年とでは活動の質が変わってきます。

今日も高学年の子どもの暇つぶしに「ジグソーパズル」を課題として与えていいものかと議論になりました。好きに遊んでいいと言ってもパソコン以外は難しく、せめて静かにしてほしいのでパズルを与えるというスタッフ側。子どもにしてみれば、早くパソコンがしたいのでなんでもいいから手っ取り早い課題をするということで双方の利害が一致するのでこの「パズル問題」は見過ごされてきたのです。

しかし、これでは子ども自身も、放デイに何をしに来ているのかということになります。もちろん、ダイナミックな外遊びの提案だけでは毎日は運営できませんし、パズルでも内容やねらいによっては優れた課題になることもあります。生活型療育であっても、何のためにこの活動をしているのかスタッフが語れないような内容はNGだという話をしました。

服薬

L君は服薬を始めたたばかりで日によっては眠そうにしています。Mさんも服薬を始めたばかりですが、穏やかに過ごせるようになっています。こう書くと、L君は副作用が出ているから多いのではないかとか、Mさんは著効して良いのではないかとか言われそうですが、それは、放デイという環境でわずかな時間の話です。

自宅や学校の過ごしはどうか、何より本人が過ごしやすくなっているかどうかというトータルで一定長期間のデータが必要なはずです。その割には主治医や薬剤師から現場が求められる情報は皆無というほどありません。様々な環境で様々な様子を見せているはずなのに、医療は現場から遠いところにあるように感じます。

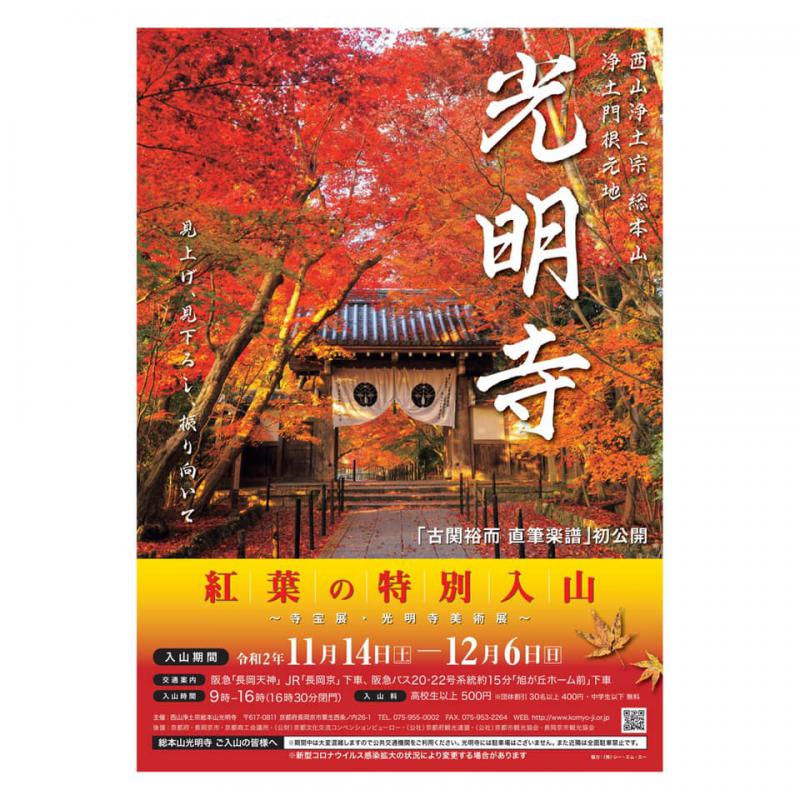

紅葉の特別入山

光明寺の『紅葉の特別入山』が明日から開催されます。総本山光明寺は承安5年(1175年)宗祖円光大師法然上人が御歳43歳の時、日本で初めて念仏を上げられた立教開宗の地です。今年は、現在放送中のNHK連続ドラマ小説「エール」のモデルになっている古関裕而さんの作曲した「念仏讃」直筆楽譜を初公開するそうです。

いつも静かな光明寺がこの時ばかりは「密密」です。同時に駐車場が拝観者用に有料になるので、お寺を散策したりする駐車場にも使えず、西山歩きにも使えなくなります。ただ、今年からは奥海印寺方面からアプローチする西山歩きを考えていますので、特別入山中でもなんとかなりそうです。

今の西山は一番歩きやすい時期でもあり、一服時の一杯のインスタントラーメンが至極の味です。今日もJ君がリュックにラーメン・コッフェル・バーナーの「山歩き三種の神器」を担いで、いそいそと山歩きにスタッフと向かいました。ちょっと時雨ている時もあったけど夕日が差してきたので大丈夫そうです。光明寺の紅葉が最も美しいのは、通常は12月初めころです。

私を見て

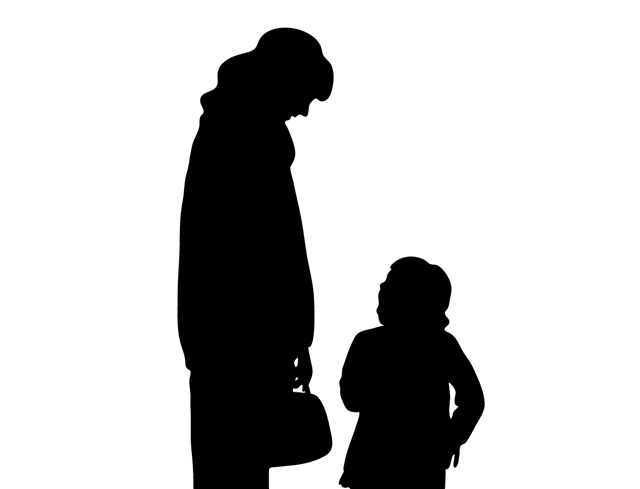

不適切な注意喚起行動の原因は大きくわけて二つです。一つは、ここで何度も掲載してきている機能的コミュニケーションの障害で、相手にうまく伝える表出コミュニケーションスキルがなくて、大声を出したり、物を壊したりする他害行動でしか伝えられない場合です。

もう一つは、家庭内が落ち着かないなど心理的な不安定で他者の注意を引く行動です。家庭は外で活動してきた後やれやれと帰ってきて、お風呂に入ったり、ご飯を食べたり、ぐっすり眠たりして一日の心身の疲れを癒す場所です。しかし、もしも、この心身のケアステーションである家庭が、いつも場所が変わったり、ゆっくりご飯が食べられなかったり、不安で眠れなかったりすれば、子どもは声なき声で訴えます。

知的に遅れがあったり、言葉でうまく表現できない子どもの場合は、大人への注意喚起行動「私を見てて」とばかりに、不適切な行動を繰り返して大人の注目を得ようとします。この場合は、機能的コミュニケーションの問題が原因ではないので、表出のコミュニケーションスキル訓練では解決しません。まずは、おうちの中の生活を安定させ家族の時間をゆったり持つことが必要です。

ただ、家庭の中でも一度顕在化した注意喚起行動は、最初のうちは簡単には消えません。保護者が音を上げてしまうような強く長いものもあります。この時、公的な支援システムの保護者支援がとても重要です。保護者が疲れてしまわないように、子どもとうまくかかわれるように支援することが重要ですが、片親がこんなに増えているのに、保護者への心身の支援はとても少ないと言わざるを得ません。シングルペアレントを支える多様な取り組みが求められています。