今日の活動

アセスメント・フリー

言葉のないM君が離れたところにいるスタッフの写真を識別して選び、歌絵本の電池を選択したスタッフに入れ替えてほしいと絵本を持ってきたそうです。また、最近作ってもらったポータトーンの絵を識別して、ポータトーンで遊びたいと要求してきたという報告もありました。

絵カードの識別はPECSのフェイズ3です。通常「~ではなく~だ」という力は言葉の出始める1歳半で確実になってくると言われています。また、M君は視力も聴力も中等度の障害を受けているし、食事や排泄、移動も介助が必要です。でもM君は自分の要求物や、行きたい人の写真を識別して自発のコミュニケーションが取れるようになってきました。

PECSは学習理論(ABA)に基づいたものですから、発達段階や障害の状態からできるできないを最初からは判断しません。小麦抜きをグルテン・フリーというように、アセスメント必要なしのPECSはアセスメント・フリーなのです。強化子さえあれば行動変容は可能というコンセプトは、実践の成果が出ない事を、障害や発達の理由にせず、実践のやりかたに原因を求めていく必要を、支援者に教えてくれます。

いやだー

Lさんが最近なんでも小さな声で「いやだー」と拒否するようになりました。スケジュールに提示してあるものも「いやだー」、PECSのおやつトレーニングも「いやだー」、自立課題も「いやだー」です。ただその「いやだー」はLさんの絶叫拒否から変化して周りはうるさくないので拒否を受け入れている状態です。

2歳ごろからはじまる「イヤイヤ期」は、自分で選びたい、急な大人の指示に沿えないなどの理由ではじまります。これは以前「自分で選ぶこと決めることの重要性 : 03/25」でも少し触れています。

Lさんの場合は、周囲の様子が理解できてきて、これまで機嫌よく受け入れいていたもの全てに「いやだ」が出ています。これは見通しがないわけではないので、自己選択の欲求のように思えます。「自分のやりたいものだけしたい」となると大変だと大人はすぐに心配しますが、それには当たらないと思います。ここは、まずLさんの小さな声の「いやだー」は尊重しつつ、体遊び等もっと好きなことを見つけて指示に沿うルールを作り直すことと、空中に向かって発している「いやだー」を絵カードでこれがしたい、これがほしいと示せるように仕切りなおすことだと思います。

何を支援したいのか?

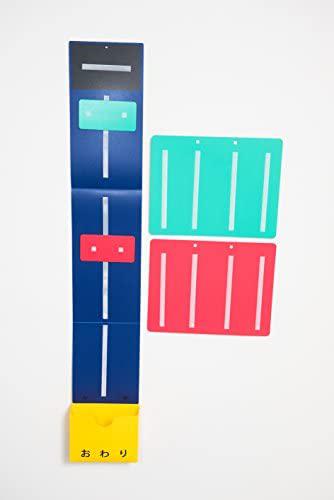

Ⅰ君がスケジュールを見ないので、スケジュールを見るように声を掛けたらいいかどうかが議論になっていました。「ところでⅠ君首からスケジュールぶら下げているけど、あれは何のため?」「Jさんの見通しを戸外でも持たせるために、携帯スケジュールにしてもらったら効果があったから、Ⅰ君にもつけてもらっている」「K君がぶら下げているから自分のも欲しかったようなので作ってあげた」「???」

Ⅰ君のスケジュール支援の今の狙いは、「スケジュールを理解する」ことです。つまり、スケジュールが何の役に立つのかどう使うのかも分かっていないのです。Jさんの戸外の見通しが持てるようにするためのスケジュール携帯とは目的レベルが違います。しかし、こうした目的を理解しないまま使う視覚支援ツールの与え方は「現場あるある」で、あちこちで見られます。

他の人でうまくいったから、この人にも使おうというのはまだいいほうです。目的も分からずに格好だけ真似した「視覚支援」グッズを使う人のなんと多いことかと思います。武漢風邪のマスクと同じです。マスクで感染予防できるとは思っていないのに、みんながつけるから付き合いでつけているだけという現象とよく似ています。

視覚支援のつもりだろうけど、そのグッズの使い方はこの子にあってないよね、という様子はあちこちの学校や園で見受けられます。今回は、I君はまずスケジュールの使い方を理解する事が優先課題です。首からぶら下げていても肝心のスケジュールを見なければ役に立ちません。

スケジュール理解の最初のトレーニングは、子どもが場面の切り替えの度に、カードを貼ったり入れたりする操作をすることでだんだん理解していくのです。与えてすぐに理解できる子は多くはありません。スタッフが何を教えたいのか狙いを持ち、マニュアルに添って子どもの理解レベルにあったスケジュール支援をお願いします。

集団活動ができない障害やねん

H君に、放デイのない日はどうしているのと聞くと、誰とも遊ばずに家にいると言います。彼は保育所時代から同じ地域に住んでいるので知っている子はたくさんいます。でも皆共働き家庭なので顔見知りは学童保育所に行っており、声をかける人がいないそうです。

H君も学童保育に行っていたのですが、集団活動でつまづいてしまい、学童保育を嫌がってやめたそうです。「僕は集団活動ができない障害があるからみんなとは遊べないねん」と言うので「放デイでみんなと遊んでいるじゃないの」とフォローすると、「それはそうやねんけど」とあとの言葉が続きません。

確かに彼は空気を読むのが苦手で、必要以上にはしゃいでしまったり、自己抑制ができなくなる事があります。しかし、そんな子どもはどこにでもいます。まずは、職員集団がそのように子どもを理解し支援するのは学童保育も放デイも同じことです。ただ、当事者が嫌がるのは当事者の責任ではありません。どんなにサービス提供者が正当性を並べても、提供したサービスを評価するのは当事者です。

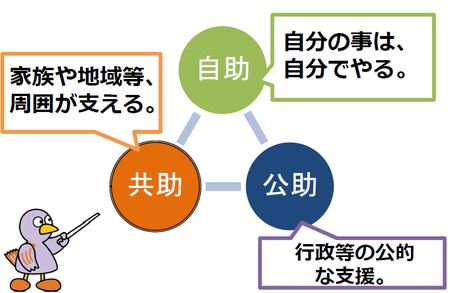

学童保育をやめたのは当事者家族の選択で、行政側が断ったわけではありません。けれども、彼は「僕の障害が友達と遊べなくしている」と考えてしまい、放デイのない日は部屋の中で過ごしています。当事者の困難度によって支給量は増えたり減ったりするのが公平というものです。週三日という地域の「標準」支給量に縛られて、放デイの支給量を増やすことはまかりならないというなら、公助とは一体何のためにあるのかと思います。

バースト現象とギャンブル理論

Gちゃんが、最近大声や奇声をあげて拒否したり要求したりするのけどなぜだろうという報告がありました。GちゃんはASDで、入学当初、機能的コミュニケーションがうまくいかず、要求が叶わないと大声をあげたりしていました。そこでPECSや機能的コミュニケーションに取り組み始め夏ころにはとても穏やかに要求や拒否ができるようになっていたのです。

学校が始まり、新しい事業所にも通い始め環境に変化があったのは当然ですが、この落ち込みぶりは激しいなぁと感じています。以前は、だんだん声が大きくなる感じでしたが、最近はいきなり奇声で「ぎゃー」と叫びます。これはABA理論ではバースト現象といって、不適切行動で相手が反応しないのでさらに大きな声や不適切な行動を修飾して要求を実現しようとする現象です。つまり、かなり日常的に不適切行動が無視されていることが推測されます。

大事なことは、不適切行動をスルーして無視することではなく正しい要求の仕方をエラー修正して教えることです。「そんなことで要求をかなえるとずっと大声を出すから反応しちゃだめ」という人がいますが、泣く子と地頭には勝てないのが世の常です。結局、激しい不適切行動の後要求がたまに実現したりするのです。

この「たまに」というのはもっと良くないのです。「ギャンブル理論」といって、たまに要求が実現するほうが行動は強化されてしまうのです。だからかけ事がやめられない人が多いのです。エラー修正で行動を修正して正しい要求実現の方法を教えることと、もう一方で、まってね・今はダメを、大暴れするような修羅場ではなく、我慢できそうな訓練場面で少しづつ教えていくことが大事なのです。