今日の活動

喋り派、作り派

公園の砂場でR君とS君がとダムやら川やら構造物をせっせと作って楽しんでいます。その横でT君が彼らが製作している町の構想についてべらべらと説明しています。R君とS君にしてみれば、構想の説明するくらいならT君が作ってよと思っているのですがT君は一向に手を出そうとしないので、二人は彼の話を聞かなくなりました。気分を害したT君は激高して二人に食って掛かります。

せっせと手を動かして楽しむ子と、口ばかりで動こうとしない子の典型的なケースなのですが、この人たちは相性が合わないのです。ただ、手が動かせないのは、おしゃべりに夢中というより、何もないところからモノを構成する空間認知力が弱く、その分言語性で遊びを補う場合もあります。この場合、箱庭のようにある程度空間の枠組みやキャラクターが出来上がっているもので構成遊びの支援をする場合もあります。

場所と事

Qちゃん今日はあまり活発ではないので、静かな場所で休憩させようと2階にいくことにしました。Qちゃんは自分で移動できるのだけど気持ちが向かないとなかなか移動しようとしません。無理に勧めると怒り出して、車いすに帰ってしまいます。ところが、2階にあがろうとすると、自分から進んで移動するのです。「えー眠たかったのではなかったの?」

よく考えてみると、Qちゃんはお昼のある時はいつも2階でご飯を食べています。このごろ昼食はパクパク食べています。2階は食事ができると覚えていたようです。このように、「場所」と「事」は統合されて記憶されます。ここに絵カード(間接的な情報)を付け加えていきます。もちろん情報は言葉でもいいのですが、言葉は瞬時に消えてしまい再確認することができません。絵カードは見直すこともできるし、「事」のある場所まで運んでいくことで関連付けを強化することもできます。「場所」と「事」を示す絵カードを理解すれば、次はこのカードを選んで要求したり、逆にこちらから「ここにいってこれをするよ」と示すことができます。これが発展してスケージュール支援に結び付きます。でも、まずは場所と事の一致がスタート地点です。

楽器遊び

Pちゃんは普段事業所に着くなり「公園公園!はじめます!」と間がありません。ところが今朝はPちゃんの目に楽器が目に入りました。「公園行きません」と朝の挨拶が終わっても外出しようとしません。楽器で遊べることは何かの経験で楽しかった思い出があるのでしょう。でも、「楽器遊び」の予告の言葉はPちゃんには入りません。通算10日ほど取り組んだスケジュールにその情報があることもまだ理解できていないようです。好きなことがいつあるのか、言葉でなくても絵や写真でわかり、「~したら~」のルールが理解できれば200%過ごしやすくなるはずです。言葉の分かりにくい人、ルールが入りにくい人にスケジュール支援は就学前療育・保育の肝と言ってもいいくらい重要です。

認知課題パズル力か色マッチング力か

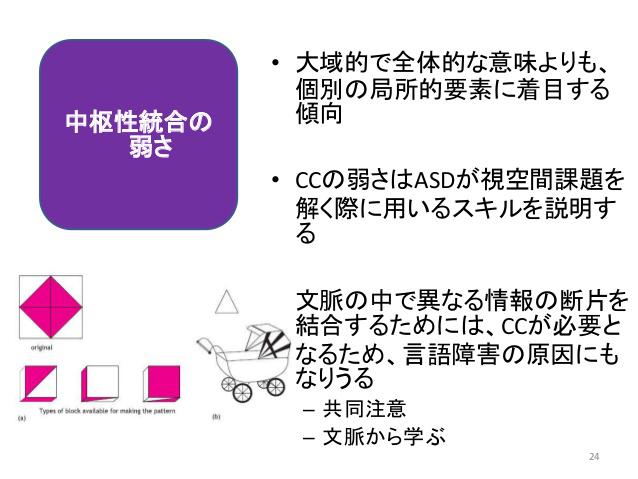

ASDのNちゃんは、パズルなら10ピース以上簡単に仕上げてしまいます。非ASDのOちゃんはパズルは形状を細かく見分けることができないので4ピースでも難しいのです。ところが、おはじきの色分けはNちゃんは手続きがわからないのです。Oちゃんは直感的に同じを色を合わせるのだと理解します。部分を詳しく見るASDの人と、非ASDの人の中心的な意味を捉える(中枢性統合:CC)力との違いを見せてくれた認知課題でした。

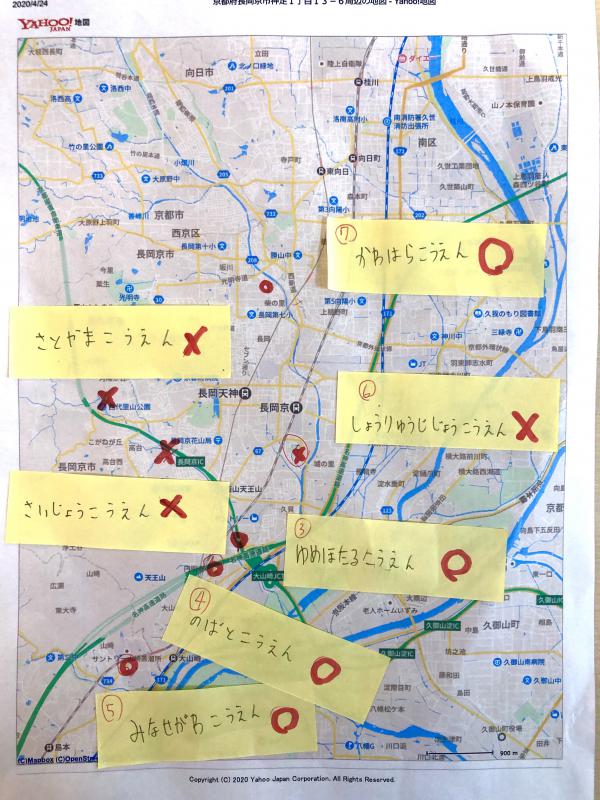

閉鎖公園調査

長岡京市の公園が閉鎖されているというので、他の公園は大丈夫かどうか、L君とM君で公園調査をしました。乙訓中の公園を回って、わかったことは長岡京市の大きな公園だけが閉鎖をされているようです。

しかし、困りました。学校よりはるかに狭い事業所内でずっと活動するのは不可能で、それこそ3密の集・近・閉です。子どものストレス発散も重要ですが、スタッフの感染へのストレスも狭い部屋では高くなります。公園を閉鎖するのは遊具からの接触感染を防ぐためなのはわかりますが、僕らはどこへいけばいいのでしょう?