今日の活動

学習障害のサポート

~以下一部抜粋~

学習障害のサポート

ゆうきさん本人も、学習障害があって支援が必要だ。3年生の段階でカタカナが書けず、日常で使う簡単な単語もうろ覚えだった。机の前に、座ることはできる。一回も宿題を提出したことがないのに、学校では「いい子」という評価だった。同じクラスに、かなり暴力的な子がいて、先生は、その子にかかりきりだったそうだ。

鈴木さんが学校に相談しても、「困っていないので、支援は必要ない」と言われた。行政の施設は、学校経由でないと利用できない。鈴木さんは、独自に福祉施設に依頼し、保護者の了解を得て検査を受け、学校に「こういう傾向がある」と知らせた。みんなと同じ量の宿題はできないので、減らしてもらうためだ。

ついに学校は動き、学習障害の専門員を頼み、ゆうきさんの授業の様子を観察した。それから宿題を減らしてもらえたものの、一時だけでまた通常の量に戻った。

居場所では、スタッフがマンツーマンでゆうきさんに付き、一緒に学校の宿題に取り組む。ゆうきさん本人も変わり始め、「やらなきゃいけない」という気持ちになった。2時間かかっても、宿題をやり遂げようとする、その気持ちを優先しているという。

鈴木さんは、保護者と学校に「支援学級に入るのも、ゆうきさんにとっていいのではないか」と伝えた。本人は「今の友達との関係がいいから、入りたくない」と答えた。子ども自身が決めることが一番重要だが、それまでに周りの大人がその子のためにどんな話し合いをして、どんな選択肢を用意できたかという過程も大切にしている。

居場所が利用できるのは、小学6年生まで。これから、居場所を卒業後の「アフターケア」事業が、行政の予算に盛り込まれる予定だ。ゆうきさんが中学校に行っても、ときどきは居場所に来たいと話している。鈴木さんは、ゆうきさんが進む中学校と、入学前に個別に相談する約束も取り付けている。

------------------------------------------------------------------------------------------------

本文中にあるように、実は学習に困っていても本人が真面目で授業にも熱心に取り組んでいるが故に見逃されてしまうケースは少なくありません。さすがに「困っていないので支援は必要ない」とまではいかないでしょうが、なぜかテストの点数が取れず、担任もどのようにしたらよいかわからないままになっている、というのは今でもあるのではないでしょうか。なんとなく「学習に困難があるのだろうな」とは感じつつも具体的な支援にまで手が回らず、放課後に少し教える時間を作ったりモジュールの時間を使ってわからないところを教える、といったことで精いっぱいだと思います。

最近は学校でもコグトレをクラス全体で取り組んだり等、医療のノウハウが学校現場でも使わられることが増えてきました。しかし担任、もしくは学年団で出来る支援は限られているのかもしれません。通級は週に一回です。学習障害の専門知識を持った学習支援員を設置したり、SSWとの密な連携などがまだまだ必要なのかもしれません。「どこにそんな予算が!」と言われそうですが。

自分のやりやすい方法で!

じゃんぷの自立学習の場には「おしえてください」「てつだってください」カードがあります。これは援助要求のしにくい子どもがそれをしやすいように、と口で言わなくてもこのカードを渡せばいいんだよ、と置いているものです。

ただじゃんぷに通う子ども達はコミュニケーションの得意不得意はあるもののみんな言葉での機能的コミュニケーションが可能な子ども達なのでこちらの意図とは反対に「このカードは一体…?」となっていた子もいたようです。

なので自立を始める時に「先生に聞きたいことがある時に使ってください。いらない人は先生に返してください。」と最初に示し、子ども達がどのような形で援助要求をするかを自分たちで決めさせました。すると自分がどう援助要求をしたらよいかをわかったようで、自分たちなりの方法で聞くようになりました。

ただ方法を提示するのではなく、複数提示し、子ども達が自分で取捨選択をし、それぞれのやりやすい方法を考える良い機会になったのではないかと思いました。

子どもなりの見通し

去年の12月頃から、じゃんぷに通うX君が「今日の宿題は自立の時間だけじゃ出来なさそうやから個別の時間にしてもいいですか?」と聞いてくるようになりました。

その子は算数に苦手意識を持っており、「わからん~!」となることが多いです。(といってもやり方を整理すればすぐに出来るのですが…)

彼が「個別の時間に宿題してもいい?」と聞くときは決まって「算数の宿題が筆算の計算20~30問」の時です。基本的に問題なく出来るのですが、彼からすると一目で見て量が多いと「うっ…」となるようです。それよりも文章問題や分数、図形の問題が不得意なのですが、そういう問題の時は「今日は問題数少ないから大丈夫!」と言って実際に直面したときに「教えてください」と聞いてきます。

つまり彼は「量が多い時は困っている」と自己理解をしているようです。本質的には違うのですが、今はそれでもいいのかなと思っています。彼なりに見通しを持ち、「こういう時は助けを求める」ということが芽生えてきているのでまずはそこを大切にしています。その中で「今日はどんな問題なの?」「今日は宿題自立で出来るって言ったけどどんな問題なの?見せて~」と整理していき、彼の自己理解に繋げられたらいいな、と思っています。

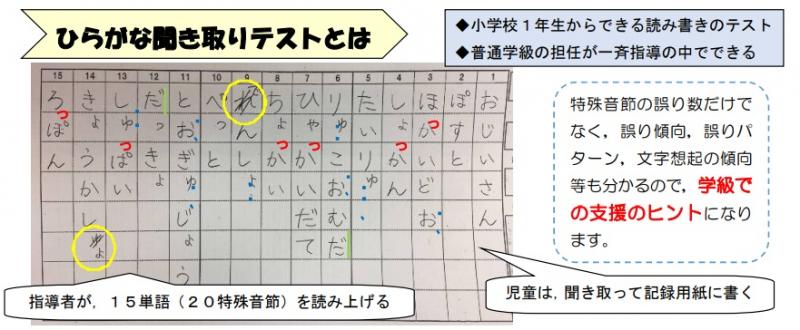

ひらがな聞き取りテスト

ずいぶん前にMIMについてこのブログで取り上げました。(めざせ読み名人!! : 2022/04/22)

ひらがなの拗音、促音が3、4年生でもまだあやふやな子も中にはいます。ふと筆者が教員だった頃に学校で取り組んでいたことを思い出しました。

「ひらがな単語聴写テスト」といい、京都市の小学校全体で取り組んでいました。(おそらく今もしているはず。)これは標準化されている『平仮名単語聴写テスト』(村井敏宏氏)と、『多層指導モデル MIM』(海津亜希子氏)を基に、京都市の景山功一先生(元向島南小学校教諭)が作成されたものです。

これをした時、筆者のクラスの中にテストの点数がそこそこ良く、授業態度も真面目で勉強もしっかり頑張っていたある一人の子が「ほかいどう」「しゅぱつ」と促音をほとんど間違えており、驚いたことを今でも覚えています。

この時恥ずかしながらMIMのことなど全く知らず、ただただこれの補充プログラムに沿って放課後にその子の指導をしました。今考えるともう少し工夫出来たのではないかと反省しているのですが…

こういった「目立っていないが困っている子ども」を見つけるための工夫が各自治体でも取り組まれています。「ひらがな聞き取りテスト」もその一つです。ただこのテストは「そもそも書けない子」への支援がないので万能という訳ではありませんが…しかし学習に悩んでいる子、悩んでいることに気づいていない子を見つけ出し、一人でも多く適切な支援を受けて学習出来ることが何よりも一番です。

京都市が取り組んでいるひらがな聞き取りテストについてはこちら

「今度はこおり鬼!」

「いっしょにあそぼ!」(2023/2/7)で紹介した支援学校小学部のPさん。友だちのことが大好きで、今日は友だちと遊べるかな?と思いをはせて帰ってきます。すてっぷに着くと、まずは自分や友だちの予定が書かれているホワイトボードを確認。下校時間の都合でPさんが先に公園に行くことが多いのですが、友だちと遊べることを心待ちにしていて、「〇〇くん、もう来る?」と職員に尋ねる姿も見られるようになってきました。

友だちとの遊びは、職員が支援しながら行っています。鬼ごっこは職員との1対1からスタート。最初は逃げるだけだったのが、タッチされたら鬼が交代して、今度は自分が追いかけるということが理解できるようになってきました。職員が付いて、友だちと一緒に鬼ごっこすることにも最近取り組んでいて、今は「こおり鬼」にチャレンジしています。鬼の交代がなくPさんにとって分かりやすい中で、こおりの人を助けたり、逆にこおりになっているところを友だちに助けてもらったりと、友だちと関わりながら遊んでいます。

先日のこと、Pさんは一足早く大きなU公園へ行き、友だち達は学校が終わって集まり次第、近くのV公園へ行くことになっていました。すてっぷに帰ってきたPさんはいつも通りホワイトボードを確認。するとPさんは、「1番U公園、2番V公園!」と職員に伝えました。最初にU公園に行って職員と遊び、次にV公園に行って友だちと遊びたいと伝えたのです。Pさんが自発的に伝えられたことを職員はほめ、友だちの来る時間に合わせてU公園からV公園に移動しました。V公園は比較的狭い公園で、「田んぼの田」をすることに。Pさんはいつもの鬼ごっこのように田のエリアに気づかず逃げていきます。ですが職員がPさんに田のエリアを注目させると、友だちの動きをまねながら、田のエリア内をぐるぐる逃げ回るようになりました。次は大繩での八の字跳び。これも始めはその場跳びになっていたのですが、後半は友だちの動きをまね、外から縄に入ろうと伺うように。職員がタイミングを教えることで、見事縄に入って一度跳んでから外に出るという、八の字跳びの動きができて、友だちと一緒に続けることができました。

学校が違っても一緒に遊べる場を作れることが放課後等デイサービスの強みの一つだと紹介してきましたが、そこで発揮される子どもの能力のすごさには改めて驚かれるばかりです。それと同時に、その機会を逃さないためには、適切に支援できる能力が必要であり、職員としては身を引き締まる思いがします。Pさんの保護者の方によると、Pさんは家でも姉妹やその友だちも意識して、いっしょに遊ぼうとする姿が見られるようになってきたそうです。Pさんを初め、すてっぷの子どもたちが豊かな放課後を過ごせるよう、励んでいきます。