今日の活動

活躍できる場

(クイズを作って発表しよう 投稿日時 : 11/21)の続きです。

最近はあまりのあるわり算の宿題にも挑戦しています。ご褒美だった「どうぶつずかんカード」も「もういいかな」と言っており,自立の時間になると「行くわ」と言って宿題やじゃんぷでの学習に向かっています。

さて,じゃんぷで作った「どうぶつクイズ」を「印刷してください」とお願いすることがありました。「いいけど,どうした?」と聞くと「学校で生き物係やからクラスの出し物でこのクイズ出したいねん」と話してくれました。

一緒にクイズを作っている時,絶滅危惧種のアレコレを調べながら「そうなんや!すげぇ!」「これは知ってたわ,先生知らんやろ~(笑)」と生き生きとした表情で取り組んでいます。そういった自分の得意を活かせる場所が学校にも出来た事が本当によかったと思います。

「自分が活躍できる場」というのは子どもの自己肯定感にとってとても大切なものです。毎週のように「今日はクイズ作りできる!?」と明るい表情で聞いてくる姿が出てきて嬉しく思います。

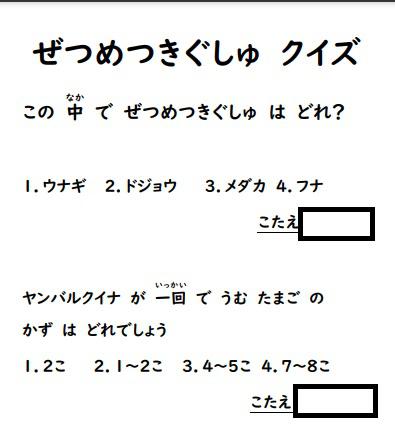

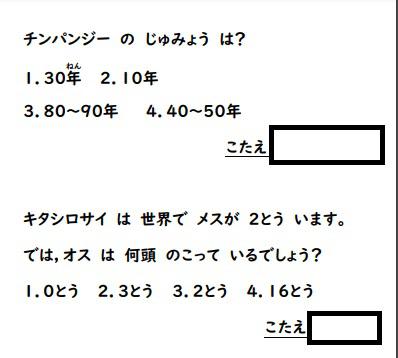

下は一緒に作ったクイズです。みなさんも解いてみてください。

「iPad代えて」

すてっぷでの休憩の楽しみの1つがiPad。支援学校の子も小学校の子も、多くの子が、休憩のときに時間を決めてiPadを楽しんでいます。動画を見て過ごす子もいれば、ゲームが好きな子もいます。そのためiPadには、職員が許可したゲームアプリをいくつか入れています。ゲームアプリの中には、前回の続きが同じ端末でしかできないものもあります。iPadを導入した初期は、前回の続きがしたい、でもどれかわからないということがありました。

そこでiPadのカバーの色を端末ごとで固定するようにしました。どの端末か、子どもでも分かりやすいようにしています。そうすることで、子ども達もストレスなく、どの端末だから、どの続きをしようかと見通しを持てるようになりました。さらに「黒いタブレットください」といった属性の要求や、「他の子がしたい色のタブレットを使っているから終わるまで待とう」といった交渉も起きるようになってきました。中には子ども同士で「○時になったら交代」といった交渉をすることも。「友だちとの約束」(2022/2/7)で紹介した友だち同士での交渉も、こうした経緯があり、交渉の経験を積み重ねていきました。

ただ、友だち同士の交渉が、必ずしもうまくいくとは限りません。交渉の意味自体が分からない子もいますし、交渉の意味が分かる子でも、交渉が成立するには職員の支援が必要ということも多いです。先日、黒のiPadが使いたいUくんも、考えを巡らせていました。そのとき黒のiPadで動画を見ていたVくんは、今までUくんが交渉してもうまく交換できたことはありませんでした。ただVくんは、他の色のiPadを使っていたこともあります。Uくんもそれを覚えていて、交渉の方法を工夫したら交換ができるんじゃないかと考えたのかもしれません。Uくんは別のiPadを借りて、そのiPadでVくんが見ている動画と全く同じ動画を検索して表示しました。そしてその画面を見せながら、Vくんに「代えて」と伝えたのです。するとVくんは、そのiPadを受け取って、黒のiPadを手放しました。Uくんの工夫は功を奏し、見事VくんとiPadを交換できたのでした。

Uくんが工夫して交渉し、VくんとのiPadの交換がスムーズにいったことは、Uくんにとって何よりの成功体験になったと思います。放課後等デイサービスだからこそ起こった、子ども同士のコミュニケーションの機会。UくんにとってもVくんにとっても、コミュニケーションが育つ場面がいっぱいです。どんな日常にも起こるそのチャンスを、損ねないよう気を引き締めて支援していきます。

クリスマスが今年もやってくる♪

竹内まりやの「すてきなホリデイ」がCMで流れる季節となりました。

じゃんぷでは子ども達がクリスマスカードを書き,それを手作りの「アドベントカレンダー」としてクリスマスまで(正確にはじゃんぷクリスマスパーティー)の日数を数える,という取り組みをしています。

さて,なんてことのない遊びのように思えますがじゃんぷに来ている子ども達の中には「書くことが苦手な子ども」「自分で文を考えることが苦手な子ども」「日にち等の抽象的な数的概念を想像することが苦手な子ども」と様々です。

クリスマスカード作りの時,まず子ども達にアドベントカレンダーを見せ,「この中にみんなが書いたカードを入れ,一日ずつ開けて書いた紙をツリーの形になるように貼っていきます」と,子ども達が楽しみになるように,そしてどのようなものが出来上がるのか具体的に見せました。

そしてクリスマスカードの内容は「①ことしほしいプレゼント ②いままで もらって うれしかった プレゼント」とテーマを作り,見本の文章を書いています。また,「わからないとき,むずかしいとき は せんせい に そうだん しても よいです。」と難しい時にどうすればよいかを示しています。

今子ども達がじゃんぷに来所したときに「今日のカード」と発表をしています。それと同時に「あと何日って書いている?」と一緒に数えることもしています。

子ども達がゆったりとリラックスしつつ,実は学習になっている,という仕掛けをしています。アドベントカレンダーの側にはクリスマスツリーを置き,それでほっこりしている子どももいます。癒されるね~!

(写真はじゃんぷのではありません!ごめんなさい!)

おやつでもPECS

支援学校高等部のSくんは、2週間ほど前から、机でおやつを食べることにチャレンジしています。Sくんは高等部生ですが、背丈が小さく、おやつのときはずっと座椅子を使っていました。ですが成長期と言うこともあってかこの半年で、ぐんと身体が大きくなりました。そこで、机でおやつを食べることにしたのです。

飲み物もペットボトルからコップに変えてチャレンジ中。1年前まではトレーニング用のマグカップを使っていたことを思ったら、驚くほどの成長です。スプーンは以前から使うトレーニングをしていましたが、この1年は、自分の指で食べるもの(せんべいなど)をつまむトレーニングもしています。

そんなSくんですが、食べる姿の成長もさることながら、おやつ時に行っているPECSトレーニングでも目覚ましい成長を見せてくれています。慣れているおやつ、飲み物なら絵カードの弁別もばっちりで、絵カードをしっかり見て要求したいものを確認してから、職員に手渡すことができています。「まって」カードをもらって椅子に座って待ち、ふたのあるミニゼリーをもらうと、ふたを開けてほしいと「てつだって」とカードで伝えることもできるようになりました。

同じように、PECSトレーニングの成長が目覚ましいのが、小学部のTさん。Tさんは2語文(○○+ください)にチャレンジ中です。タイミングが合えば、SくんとTさんとで、同じ机に並んで座り、いっしょにおやつでPECSトレーニングをすることも。1年前の2人のおやつの様子を思い出してみると、考えられないくらいの成長を見せてくれている2人ですが、そんな成長した未来のことを思いえがいて、毎日コツコツとトレーニングを続けてきた日々の積み重ねの結果だと考えると、支援の重要さを実感します。

「出来ない」の悪循環

「僕は〇〇が苦手で出来ないんや~」という子どもの声をよく聞きます。しかし案外それは本人の思い込みだった,ということも少なくありません。

例えば先日「国語は苦手なんや…文章読めんし…」と話していた子どもが国語のテストで高得点を取ってきました。その子は本をよく読んでおり,興味のあることに関しての知識は大人を優に超える程の知識を持っています。それだけ本を読んで内容を理解することができるので漢字を書くことは難しいにしても読解問題は解くことが出来ます。実際じゃんぷで取り組んだ時も「嫌だ~苦手や~!」と言っていた割に始めると「…あれ,出来るわ」と本人も驚いた様子でした。

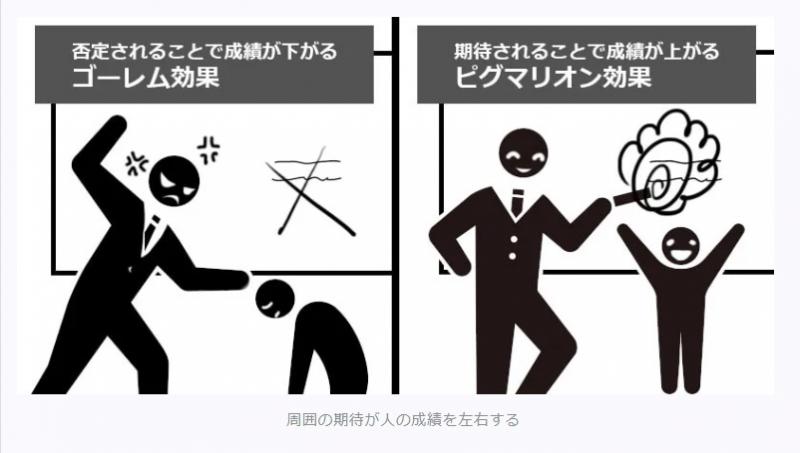

さて,「出来ない」と思い込むということは周りから「出来ない」と思われていた,ということです。「ゴーレム効果」というものがあります。それは「ある人物に対して周囲の期待が低い場合、その人物は周囲の期待通りにパフォーマンスが低下してしまう」という心理学効果です。例えば仕事の中で「〇〇さんはどうせできないから…」という空気を職場で作ってしまうとその通りにパフォーマンスが下がってしまい,どんどん仕事が出来なくなる,ということです。反対に「ピグマリオン効果」というものがありますが,これは学校現場でもよく使われている言葉なので知っている方も多いと思います。

子どもは大人のことを本当によく見ています。子どもがこういった悪循環に陥らないよう,子どものことを適切に理解,評価して支援をしなければならない,と改めて感じています。