今日の活動

こつこつトレーニング

支援学校中学部のVくんは、なかなか待つことができませんでした。友だちといっしょに山登りに行けば、どんどん先に歩いて行きます。友だちと協力して空き缶つぶしの作業をするときも、先に先にと箱から空き缶を取り出してどんどんつぶし、プルタブを外す友だちが間に合わずに箱の中が空になるということがよくありました。

そこで、Vくんに「まって」のトレーニングをすることにしました。ただ、山登りや作業といった、Vくんが大好き!というわけではない活動から取り入れても、うまくいくとは限りません。そこでVくんが大好きなおやつの場面から練習することになりました。ちょうどおやつのときも、待てないことが課題にあがっているときでした。

PECSの「まって」トレーニングの方法に従い、初めは「ください」を言ってから数秒待ってもらうところからスタート。待つ時間を少しずつ長くしていきました。そしてタイミングを見計らい、作業でも「待って」トレーニングに挑戦! 友だちがプルタブを外すまで、「まって」カードを渡すと、Vくんは見事待つことができ、友だちから空き缶を受け取ってからつぶすことができました。

驚いたことにトレーニングはその1回だけ。以降は「まって」カードがなくても友だちを待って、作業ができるように。また山登りでは友だちと同じペースで歩いたり、遅い友だちを休憩場所で待ったりできるようにもなったVくん。いきなり変わることが難しくても、毎日少しずつトレーニングすることで、できることが増えていきました。すごい!

ともだちといっしょ2

「ともだちといっしょ」(2022/7/22)で紹介した小学生のMくん。小声とおやつの持ち帰りのブームがずっと続いていました。しかし小声はともかく、おやつは学童や他の事業所ではしっかり食べていると言います。そこで、すてっぷでも食べてほしいと工夫することにしました。

そもそもMくんはなぜ、おやつを持ち帰りたいと言うようになったのか。それは友だちが持ち帰りと言っていたのを真似して始まったのではないかという話になりました。ではその状況を変えるのも友だちから、ということで、友だちといっしょにおやつを食べる機会を作ることにしました。公園や山登りへのお出かけ時といった特別感を出してみました。

ある日公園で遊んだ後、公園でそのままおやつにすることにしました。すてっぷから持参したおやつをMくん以外のみんなが食べ始めた横で、職員がMくんに「おやつ食べる?」と聞くと、Mくんは「食べる。おやつ食べる。」と答え、おやつを美味しそうにぱくぱく食べ始めました。途中で食べ止めることもなく食べ終わりました。職員がMくんに「おやつ、美味しかった?」と聞くと、「美味しかった。」と元気に答えてくれました。

その後もMくんは公園でおやつを食べています。みんなといっしょに公園でおやつを食べた日から、「おやつ、もちかえり。」というMくんの言葉は聞かなくなりました。それはきっと、Mくんの「おやつをもちかえること」というブームが、「おやつをみんなで食べるとおいしい。」というブームに変わったのだと思います。公園への道中で、友だちのにぎやかな輪に入るうちに、小声ブームも薄れていき、だんだんと大きな声になってきました。友だちのいいところを学びあえるように、支援を工夫していきます。

休憩のトレーニング

支援学校中学部のUくんは、すてっぷの休憩時間に過ごせることがなかなか見つけられませんでした。もともとはアニメが大好きで、よくDVDを見ていたのですが、1年ほど前から観なくなりました。それからは手持無沙汰になったように、指のさかむけを剥こうとしたり、服の糸をひっぱったりと、なかなか落ち着いて過ごせません。休憩にできることを複数提案し、どれにするか選択できるようにしても、自分では選ぶことはできませんでした。それどころか、職員が「どっち?」と聞くと、Uくんは「どっち?!」と過剰反応することも見られることがありました。

そこでスケジュールから休憩時間をなくし、代わりに「せんせいとべんきょう」を入れて、かるたを職員と一緒に遊ぶ時間にすることにしてみました。他にも「さぎょう」でシュレッダー作業を入れるなどして、まずはやることがある状況の中、適切に活動できた(過ごせた)時間が長くなるようにしながら、それを褒めていくようにしました。

次第に不適切行動や選択への過剰反応が少なくなっていったUくん。少しずつ、何もしないで横になってリラックスする休憩の時間を作ったり、視覚的に選択肢を提示して選んだりのチャレンジを増やしていきました。1年経った今では、公園で体を動かした後で運動か休憩かを聞くと、自分で休憩を選んでベンチでごろんとリラックスして過ごせるようになりました。スケジュールでも休憩時間を入れるようにして、休憩時間に先生と遊ぶか休憩かを聞くと、横になってリラックスすることも選べるようになりました。

「休憩時間に好きなことができるよ」と提示しても、自分で過ごし方を見つけるのが難しい子もいます。休憩時間をその子に任すのではなく、必要に応じて休憩と選択をトレーニングとして取り組んでいます。

メリットのないコミュニケーション

半年前のTくんは、自分なりの理由やマイルールでよく動いていました。同級生とテレビゲームで遊んだ後、帰る時間になってからの片づけではいち早く抜けて、ほかの子がまだ片付けているのにも関わらず、先に帰る準備を始めます。職員が「まだ片付け終わってないよ。他のみんな片付けているよ。」と伝えると、Tくんは「片付けたよ。」続けて、「だって俺が準備したの、あれとこれの2つだけだし。これ以上片付けると俺が片付けすぎて損や。」と言うのです。下級生とも、「えー俺は別に遊びたくないから。」と言って、関わろうとしませんでした。

メリットとデメリットを考えて行動するTくん。友だちと上手に関われる機会を増やすために、まずはTくんがメリットのある自分のしたい遊びから支援していくことにしました。具体的には、Tくんがしたい遊びができることを保障し、「でもその前に下級生を誘ってほしい」ということを伝えるようにしてみたのです。自分がしたい遊びなので、Tくんは進んで、「〇〇くん、〇〇ちゃん遊ばへん?」と下級生に声をかけるようになりました。最初は下級生も乗ってきません。Tくんとの関係性がまだできていないからです。でも職員は「遊びに誘うことできたね。偉いね。また今度も誘ってみようよ。」と褒めました。そうして下級生を誘う練習を繰り返し実施していくうちに、Tくんも自信をつけていき、下級生との関係性もできてきました。

半年後の今では、Tくんの伝え方も上手になりました。声のかけ方が優しくなるとともに、言葉だけでなく身振り手振りを混ぜて、わかりやすく伝えられています。下級生も遊びの誘いに乗ってくれるようになり、Tくんも一緒に遊べて嬉しそうでした。公園から帰る時も、その子の落ち着きがなかったのですが、「△△ちゃん、俺と手を繋いで帰ろうよ。」と気遣って、優しいお兄ちゃんの一面も見せてくれました。手を繋いでいると、○○君が、「ぼくともつなごうー。」とTくんの手を握ってきました。両手を下級生のお友達に奪われたTくん。照れくさいようでしたが笑顔いっぱいで帰路につきました。

この半年間で、Tくんは「下級生に優しくしたら、下級生と仲良くなれた。」という経験を積めました。メリットに思っていなかった下級生に優しくするという行動が、結果として下級生が自分から近づいてきてくれたというメリットになったことをフィードバックできたのではないかと思います。テレビゲームの片づけも、今ではメリットを気にせず同級生とも協力してできるようになったTくん。「すごいね!」と毎日のように職員から褒める言葉が積み重なっています。

外出用のスケジュール

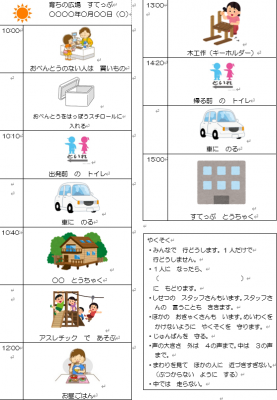

夏休みに計画していたものの、新型コロナの影響で延期にしていた外出に、ようやく行くことができました。外出についての詳しい紹介はまた別の記事で行うかもしれませんが、この記事では外出用のスケジュールを紹介したいと思います。

すてっぷでは、小学生もスケジュールに取り組んでいます。活動の見通しを持ち、自立的に次の行動に移れることを狙っています。普段の日であれば、ボードにカードを貼って提示していますが、外出時は紙に印刷して提示することが多いです。外出なら1日の予定がその日に変わることはそうそうなく、また外出で持ち運ぶため紛失する可能性があるので手間のかからない紙への印刷のみにしています。雨天の場合は、まるまる違う紙を用意しておき、出発前や外出中に差し替えるようにしています。

さて今日の外出では、今日が初めての外出の子も何人かいました。この紙のスケジュールを使うのも初めてです。他の子もあまり使ったことがなく、5年生のRくんでも久しぶりに使うこととなりました。ですがRくんはさすがです。出発前のトイレが終わるとすかさず紙を確認。今日は初めての子もいるということで、終わった活動は職員にペンでチェックしてもらうことにしていたので、他の子もそれに倣って紙を職員に見せて確認してもらいます。出発後も到着したときやお昼ご飯を食べ終わったあとなど活動が終わるたびに確認し、次の活動に向かうことができました。

今回は職員が紙に印刷してスケジュールを提示し、終わった活動のチェックは職員がすることにしましたが、彼らの成長に合わせて、自分でチェックするようにするとともに、自分で使えるメモ帳などに切り替えることも考えています。スケジュールを使うことで、見通しを持てるようになり、また見落とすことがなく過ごせたら、その利便性を感じて、自分で使おうとする意欲が生まれます。将来は自分で予定をメモ帳に書き込み、それを自分で確認することで1日の行動が適切にできたらいいなと思っています。