今日の活動

二人で打ったホームラン

すてっぷでは天気がいい日は公園で設定遊びを行います。先日、公園でティーバッティングをしました。ティースタンドに置いてあるボールを打つ人が一人、それ以外の人は守備をします。打つ人が3回ヒット性の当たりを打てたら次の人に交代するという形で、子どもたち一人一人に「順番を守ること」、「打てることを楽しみに守備ができること」、「自分はいつ打つのか見通しを持たせること」を意識させながら取り組みました。

Pくんは最近、このティーバッティングがお気に入り。上手にボールを打てているので、自信を持って取り組みに加わります。前回の取り組み後も、「僕、野球習ってないけど上手い?」と職員に尋ね、「上手だと思うよ。上手にボールを打っていたね。」と答えてもらうと、Pくんは誇らしげにしながら、「楽しかった。」と職員に伝えました。けれどPくんは元々、ティーバッティングはそれほど好きでもありませんでした。野球の経験が少なかったからです。Pくんに限らず、すてっぷに通う子どもたちは経験したことのない遊びや活動には自信が持てず、不安になって取り組みにくいことがあります。そこで、その不安要素を解消していくために、事前に個人ごとに練習の時間を作ってモデルを見せたり、スモールステップで取り組ませながら、こまめに「上手にできてるね。」と褒めたりといった支援をしました。その積み重ねで、最近のPくんはティーバッティングに自信を持てるようになりました。

この日も、Pくんの振るうバットは快音。上手にボールを打ててPくんは喜びながら、上機嫌でグローブを装着して守備役に変わりました。Pくんの次に打つのはQくん。以前はボールをかなり遠くまで飛ばしていました。けれど、この日はバットにボールが中々当たらず、空振りを連発していました。守備をしていた友達のみんなから、「Qくん当たるよー。」、「Qくん、ボールよく見てー。」と応援されますが、以前のように打てなくて顔が曇ってきたQくん。すると、PくんがQくんの元に駆け寄ってきました。Pくんは「Qくん。バットの持ち方は左手が下で右手が上だよ。ボールをよく見たら当たるよ。」と優しく伝えました。すると、Qくんの曇っていた顔が晴れていきました。Pくんが守備に戻り、Qくんがティーの上にボールを置いてからバットを構えて一呼吸。カキーン!ついにバットにボールが当たりました。遠くまで飛んでいったボールを見て喜ぶQくん。守備をしていたPくんも同じように喜んでいました。

QくんにとってもPくんにとっても、「成功体験」を感じる事ができたいい日になったのではないかと職員は思いました。

「上手に打ててすごいね!Qくん。」

「教えるの上手だね!Pくん。」

お絵描きで人狼ゲーム

「ぼくもそれしたい!」(2022/8/29)で紹介したように、小学生たちがボードゲームに取り組むときは前半後半に分けて、選べるボードゲームの種類を増やせるようにしています。この日も後半は3人と2人の2グループに分かれて、それぞれのグループで遊ぶものを決めました。3人グループは『犯人は踊る』など長くて5分ほどで終わるゲームを3人とも選び、10分ほどで終了。あとは2人グループが戻ってきたら一緒に挨拶して終わりにしようと待ってました。

ところが2人グループが選んだのは「街コロ」。このとき、まさに盛り上がっているところでした。なかなか戻ってこない2人グループを待ちきれなくなったMくん、Nくん、Oくんの3人。「早く終わってタブレットで遊びたい~」と騒がしくなりました。職員が「『犯人は踊る』をもう1回やってみようか」と誘いますが、子どもたちには追加の提案はなかなか入りません。「え~」と言って、受け入れませんでした。

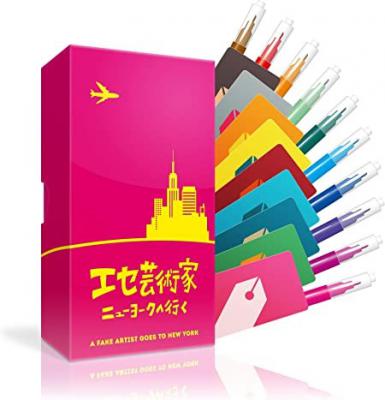

そこで職員は新しいゲームを紹介することにしました。「エセ芸術家はニューヨークへ行く」というゲームです。本来は小さな紙にお絵描きするテーブルゲームなのですが、興味を持てるようにと何も説明せずにまずは大きなホワイトボードを子どもたちのところへ。3人はさっそく「なにするの?」と尋ねてきます。そこで「今から順番に、一筆ずつホワイトボードに絵を描いていくよ。お題は小さなボードに書いて、1人1つずつ渡すので、それを自分だけが見えるように見てください」と説明しました。そう、このゲームはただのお絵描きではなく、お絵描き版人狼ゲーム。1人だけお題が書かれていないボードを渡されるのです。「最後にお題を知らない人を当てるので、みんな描くところを見ておいてね」と伝え、3人ともう1人の職員とでゲームスタート。お題は「猫」で、何も書かれていないボードをもらったのは職員です。お題を知っているMくんは「1番がいい!」と一筆ながら折り返しを駆使して全体像を描いていきます。同じくお題を知っているNくん、Oくんも、Mくんの描いた絵の続きを描いていきます。ところが職員は猫にはないはずの魚のえらのようなものを描きました。すると3人とも「おかしい~!」とすぐに気づきます。当然最後に票が集まったのは職員。3人は見事、お題を知らない人が職員だと当てられました。

2回戦目は見事に票が割れ、今度もお題を知らなかった職員が選ばれなかったとして勝利。ちょうど2人グループの方も終わりの時間になり、こちらのグループも終了としました。さてこのゲーム、この日はここまでの説明になりましたが、もう一つ奥深いルールが。慣れてきたらそのルールも子どもたちに紹介したいと思います。

これだったらできるかな?

宿題について,子ども一人一人悩みがあります。

漢字を書くことが苦手,算数の計算が苦手,量が多くて混乱する…等々,理由はそれぞれです。

L君は問題の意図がわからないと宿題に対するやる気が出ず,時間をかけて取り組むということがありました。しかしL君が「こういう意味ね!」と問題を理解出来た宿題についてどんどんと進めていきます。

つまりL君に対しては「問題の意図がわかるような支援」をすれば取り組むことが出来るのです。

前回は時間の文章問題が出ており,「これはわからないなぁ~」と頭を悩ませていました。時計の図を書き,時間の変化が「一目でわかる」ようにすると「そういう問題ね!」と言って取り組みました。

このようにじゃんぷではそれぞれの子どもの特性にあった支援をしています。じゃんぷで取り組んでいるものとして一つ紹介します。

「ここも片づけてみようかな」

古墳に行けるかな?(2022/9/2)で古墳に行けることを目標に、日々の活動をがんばろうと決意したIくん。この日はみんなで公園へのおでかけです。Iくんはグローブやボール、フリスビーなどの公園で使う遊び道具を、職員に何も言われなくても自分から準備。帰ってきてからの片づけもきちんとすることができていました。帰ってきてからの休憩時間でも、他の休憩中の友だちに近づきすぎず、落ち着いて過ごせたIくん。振り返りで職員が「今日は近くになりすぎない距離で上手に会話していたね。」と伝えると、Iくんは「うん。気をつけるようにしたよ。」と答えました。振り返りが終わって、はにわカードが3つ貯まり、Iくんは大喜び。Iくんが朝から来る日に、古墳へのお出かけ計画をIくんと一緒に立てました。

そしてあくる日の夕方。ご家族の迎えも来ていて、あとは帰宅するだけの時間に、帰る準備を終えたIくんが「あれ?ん?」と呟きました。職員がどうしたのかと見ていると、Iくんはすてっぷの公園道具が置かれているスペースへ。そして職員に言いました。

「サッカーボールはこっちだよね。」

恐らく、この日にお出かけしたグループが、野球セットとサッカーボールをまとめて同じ場所に置いたのでしょう。外観は、整理はされていて、邪魔にもなっていなかったのですが、遊び道具の準備と片付けを取り組んできたIくんは、元の片づける場所ではないことに気付いたのです。そして、サッカーボールを元々吊るしていた場所に戻しました。それだけではなく、Iくんは後で職員が片づけるために置いていた遊び道具も手に取って、「先生。これはここに置いていていいの?」と自分から聞いてきました。職員が「あってるよ。」と伝えると、「そっか。じゃあ片付けなくていいんだね。」とそのまま置きました。

この日は「古墳行けるね表」の約束は特に提示していませんでした。前日にはにわカードを3つ貯めていても、Iくんが自分から片付けを行ったことに職員は驚いたのと同時に嬉しさを強く感じました。本人が目標を自分で見て意識し、自分から動けるようにするためのツールとして作成した「古墳行けるね表」だったので、Iくんが強く意識してくれてとてもよかったです。これからもIくんの様子を見守っていきたいと思います。近々、行く予定の古墳巡りも楽しみです。

「出来ること」と「手伝ってほしいこと」

久しぶりのじゃんぷ日記です。長い間期間が空いてしまい申し訳ありません…また不定期になってしまうこともあると思いますが,これからもよろしくお願いいたします。

さて,じゃんぷのK君の見せる姿が変わった,と職員間で話題になりました。

宿題に対する苦手意識があり,「やりたくないよ~」と言っていたK君がそういった言動をしなくなりました。わからない宿題や苦手意識の強い宿題は「教えてください」と,援助を求めながら前向きに取り組もうとしています。

取り組んできたことは,K君がじゃんぷに来た時に最初に宿題を出し,「『個別学習』の時間にするものと『自立学習』の時間にするものと分けて取り組もう」とK君に選んでもらっていました。

「これは苦手やから個別にやって…これは出来るから自立の時間にやろうかな…」と宿題をわけていくK君。

取り組む課題の見通しを持ち,苦手な課題は一緒に考えてくれる人がいる,という安心感もあったのでしょう。K君が宿題に対して後ろ向きな発言をすることはなくなりました。

夏休みの間,日記等の宿題を持ってきて「一緒に考えてください」と伝えてきました。前向きにがんばろうとしている姿勢がGoodです!!