今日の活動

2桁×2桁で「こんらん」してしまう!どうしよう!

先日,じゃんぷに通う中1のA君に2桁× 2桁のかけ算の宿題が出ていました。

小学生の時から学習に対する自己イメージが悪く,特に算数への嫌悪感が強いA君は「なんで俺にこんな宿題出すねん!こんらんするわ!」と言いながらも「教えて~」とお願いしてきます。

A君はその日宿題を終わらせることは出来ましたが,ふと他の子どもでも「2桁×2桁」が難しいと感じている子どもが多数いるなと感じ,原因を考えてみました。

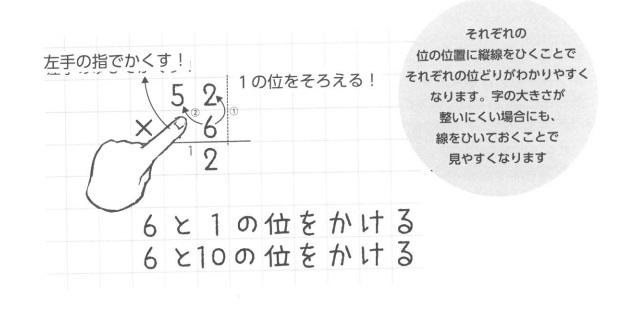

まず,扱う数字の桁が増えるほど,位取りの誤りが起こりやすくなります。

並びあった2つの位は右の位に対して左は10倍を表しますが,数量のイメージが苦手な場合,それぞれの位にある数字の関係が'理解しにくく,計算ミスに気がつきにくくなります。

目で見て形や位置をつかむことが難しい場合,筆算を書き写すときに位置を誤ることもあります。

また,「和•差•積•商」等,計算の結果を漢字で表すことも増えてきます。

新しい言葉を覚えることが'苦手なために,教科書の内容がわからなくなることもあります。

計算の手順が身につきにくい場合,自分に合った手順表を作ってみることが有効です。頭の中だけで手順を考えながら計算するのは負荷がかかるので,頭の中で行っている作業手順を目で見えるようにしておくわけです。

手順表は文字で示したほうがいい子どももいれば,矢印などの一目でわかる方法で示したほうがいい子どももいます。

10個のりんごはイメージできても,1000個のりんごを鮮明にイメージすることは難しいでしょう。大きな数になればなるほど,具体的にイメージすることは難しくなります。

このようなときは,自分の生活の中にあるものを使ってイメージを助けていく方法が'あります。36ページでお話ししたように身近なものはお金です。1 円が1 0 枚で1 0 円。1 0 円が1 0 枚で1 0 0 円。1 0 0 円が1 0 枚で1 0 0 0 円。1 0 00円が 10枚で10000円です。隣り合った位の関係が'わかりにくいときには,お金に変換して考えてみるとわかる場合があります。また,ブロックなどを使っていく手もあります。ブロックが積み重なっていくと, 重さも増えますので,感覚を通して増加のイメージが掴めます。

上記に示した方法も,子どもの長所によって効果があるものとそうでもないものがあります。しかし,一度試してみても良いかもしれません。

「ハンデをあげる」

いよいよ梅雨入りが発表されましたね。今日は幸いにも晴天で、今の間にとみんな公園遊びに行きました。これからは雨が降る日も増えてくるので、今日みたいにはなかなかお出かけできないことでしょう。

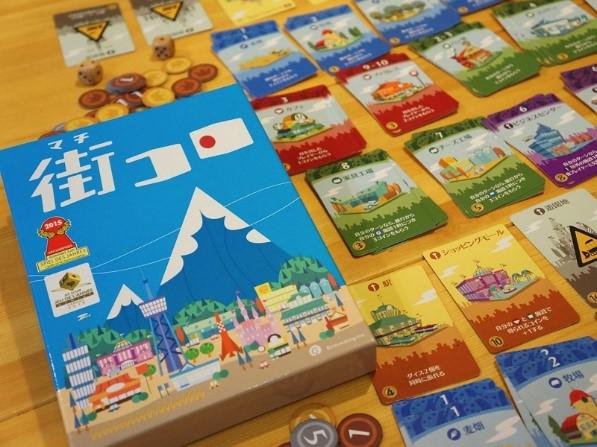

先日、雨が降っていた日に室内で児童と職員でボードゲームをしました。その時にしたボードゲームは「街コロ」というものです。サイコロとカードを使って自分の街を発展させていくゲームです。どう発展させるかというと、「パン屋」、「コンビニ」、「テレビ局」などの施設を貯めたお金で買っていき、施設カードを増やしていきます。サイコロを振って出た目と自分の施設カードに表記されている目が揃うとお金をより多く手に入れることができるという仕組みです。

この日の街コロに参加した児童はG君とJ君。ゲーム自体はG君は何回かしたことがあり、J君は前回初めて遊び、今回が二回目でした。J君は前回遊んだ街コロが楽しかったのか、「何のボードゲームして遊ぶ?」と話し合いになった時に即座に「街コロ!」と言ったのでした。その時担当していた職員は、初めて街コロをすることもあり、活動のねらいに「児童がゲームの説明を職員にしてみる。」ということを含めていました。ゲーム開始前に、児童が職員に説明をしてみる時間を取ったのですが、すると意外や意外!

「先生、初めてするし○○の施設カードを買える値段を安くするわ!」

と言ってきたのでした。これには職員もびっくりでした。

実は前回、初めてのJ君は、別の職員の提案でハンデをもらっていたのです。ゲームのハンデ(2022/5/31)のときに、テレビゲーム内でのハンデを受け入れたJ君。ボードゲームで友だちとするときにもハンデを入れられたら…、と思い、このとき試していたのですが、まさか初心者の職員を思いやり、ハンデを提案してくれるとは…。嬉しい限りです。せっかくなので快くハンデを頂くことにしました。

ゲームを始めるとビギナーズラックなのか職員が強運で出したいサイコロの目を連発し、一番貯金を増やし街を発展させていきました。そのゲーム展開に「ハンデ関係ないやん!」とつっこみ、児童も職員も笑ってしまいました。楽しいだけならず思いやりの気持ちも受け取ることができて心地よく遊べた時間になりました。

同時処理と継次処理

先日のブログで同時処理と継次処理について書きましたが,どのようなものか私たちの生活に沿って解説してみます。

最近はGPSを使ったナビゲーションサービスが普及しています。

さて、このようなナビゲーションシステ厶ですが…

①地図が表示され、目的地までの道順を矢印で示すタイプ

②「次の角を左へ曲がってください」というように順路を徐々に示していくタイプ

みなさんはどちらが使いやすいですか?現在地と目的地の位置関係を把握しやすいから地図タイプがいいという人もいれば、順番に目印と道がわかるから順路タイプがいいという人もいると思います。

もう1つ例を挙げてみます。みなさんは家具の組み立ては得意ですか?

①完成図の写真を見ただけでサクサクと組み立てる人

②組み立て手順を読んで一手順ずつ組み立てていくほうがわかりやすい人

どちらのタイプもいるでしょうが,同時処理と継次処理というのはこれらと似ています。

簡単にいうと,「全体から細部に理解を進めるか,細部から全体へと理解を進めるか」の違いです。全体から細部の順に理解を進めることを同時処理といい,細部から全体へ理解を進めるのが継次処理といいます。私たちはこの2つの理解の順序(認知処理)で様々な事を処理しています。

この2つをバランスよく使える人もいれば,どちらかに偏っていることもあります。先ほどの例でいえば,マップを使うのは同時処理に近い理解です。順路は継次処理に近いです。写真を見て家具が組み立てられる人は同時処理が得意で,手順書の通りに組み立てたい人は継次処理が得意かもしれません。

このような得意な理解のスタイルは学習にも大きく影響します。2つに大きな偏りがある場合は得意なことと苦手なことの差も出やすくなります。同時処理が得意な場合は,ざっと見て情報を取り入れることができます。しかし,指示を聞いてそれに沿って行動するなど,情報を順番に処理することは苦手かもしれません。

継次処理が優位な場合は,スケジュールに沿って行動する,順番に考えていって結論を導くことはできるけれど,一つ一つの情報の共通点などを見つけて全体として捉え直すことは苦手かもしれません。

普段の子どもたちの様子や,得意なことからどちらの理解が得意なのかを考えてみると学習やサポートの方法を考えやすくなるかもしれません。

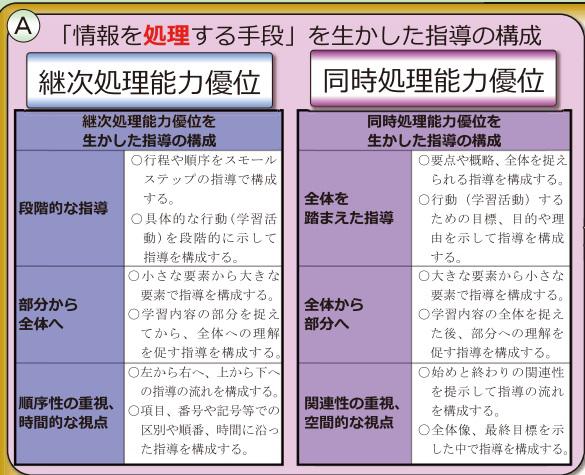

得意な「認知特性」を生かして学習しよう!

じゃんぷに来ている子ども達に学習を指導する時,その子の得意を生かした支援をするということは今までも書いてきました。

では,それがどのような根拠に基づいているのかを今回は紹介します。

「同時処理」「継次処理」という言葉をご存じでしょうか?

人間が外界から情報刺激を入力し,脳の中枢で情報を認知的に処理して,出力(運動)する過程を「認知処理様式」と呼びます。私たちは,そのスタイルを状況に応じて使い分けたり組み合わせたりして,処理しています。発達障害の状態像として,この認知処理様式のどちらかに偏ってしまうことがあります。指導者が自分の習得した「指導方略」で画一的に子どもに適用すると,子どもの「学習方略」とあわない場合,子どもは習得しにくくなることになります。この特性は,WISC-ⅣやK-ABCⅡ等の検査で見えてきます。

先日3年生のW君とX君に時間の計算の問題を教えました。W君には全体の時間の表を示し,そこから計算する方法(同時処理)X君には時間の求め方を段階的に説明し,問題に取り組む方法(継次処理)で指導をしています。それぞれの長所を活用した支援を心掛けています。

道具は何のために

ここのところ、室内の活動として、おやつ作りを少人数ずつで取り組んでいます。グループ活動として複数人で取り組み、担当の職員も付きますが、子どもの自立を目指して、手順書や道具の工夫をして支援しています。もちろんですが、目指す自立の形は一人ひとり違います。手順書で言えば、自分でインターネットを使ってレシピを調べて、それを参考に作ることが目標の子もいれば、職員が一枚一枚写真と文字で手順を示した紙を、ラミネート加工してめくれるようにした物を使って進める練習をしている子もいます。

切る道具も、子どもに合わせて用意しています。包丁で切ることが課題の子には子ども包丁を用意していますし、包丁が難しい子にはみじん切り器を用意します。すてっぷではハンドルをくるくる回すだけでみじん切りできる器具を使っていました。切る材料によってはけっこう力を入れて回す必要があるので、2人1組になって、一人は容器の外側を持って固定し、もう一人がハンドルを回してみじん切りする協力作業をしていました。これはこれで友だちと協力するという意味があるのですが、やはりハンドルを回すには、手首を返すのが不器用だったり機能的に難しかったりする子がいます。そこで今年は新しいみじん切り器を探してみました。今は引っ張るタイプのみじん切り器がはやっているようです。しかし映像で見てみると、最初が力いっぱい引っ張らないといけないようでした。ほかのものを探してみると、上から押すタイプのみじん切り器が。昔から、こんなのがあればなぁと待ち望んでいたものが販売されていました。これなら体重をかけて力を入れられるので、多くの子が自立的にできそうです。さっそく購入して、先日のお好み焼きづくりで課題の合う子に用意しました。今までなら、手伝ってもらいながらみじん切りしていた子が、自分だけでキャベツをみじん切りすることができました。

道具というものは便利なものですが、使い道を問われることがあります。シャーペンは便利な筆記用具ですが、小学校では禁止されているという話は珍しくありませんし、聴覚過敏の子が授業中にイヤホンをすることが合理的とみられることはまだまだ少ないです。ただいずれにしても、個人一人ひとりに合わせて、それを用いるのが適切かどうかを議論するよりも、全体的に禁止かどうかがポイントとされていることがまだ多いようです。今回の包丁やみじん切り器については、まさしく個人一人ひとりに応じて適切なものを用意しています。それはすてっぷでは、一人ひとりが自立でき、「自分でできた!」という達成感を得られるように支援したいと考えているからです。

今日、近畿の梅雨入りが発表されました。天気予報を見ても曇りや雨が続いていて、おやつ作りや工作など道具を使う室内の活動も多くなりそうです。せっかくの機会ですので、自立を促せるよう、一人ひとりに合わせた道具の適切な使い道を提案していきます。