今日の活動

漢字の成り立ち

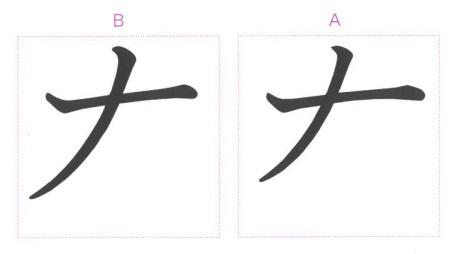

どちらが「右」の字か,わかりますか?

上の文字は,「右」と「左」の一部分を取り出したものです。さて,どちらが「右」でどちらが「左」 でしょう。ほとんど同じに見えるかもしれませんが,左側へのはらいの長さと向きが違っています。

左側へのはらいがやや短く,外側へ向かっているのほうが「右」の文字の一部です。小さな違いかもしれませんが,この違いをきちんと教えることが,漢字指導の原点だと考えています。

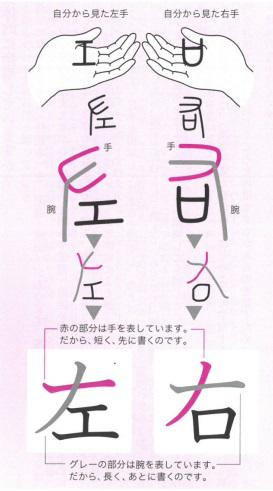

「右」のはらいも「左」のはらいも物の形を表した絵から生まれた部分で,下の図のように自分から見た右手,左手がそのもととなっています。それぞれの漢字の左側へのはらいは同じように見えても,もとになっている部分が違うため,向きや長さ,筆順が違っているのです。これら「右」と「左」の違いはよく知られた話です。筆者自身,教員時代に漢字の成り立ちを教える際の題材として授業で使ったことがあります。

しかし,これらのことを,「右 左」以外の漢字指導に生かすことは中々ありません。(筆者も書きながら反省をしています。) 漢字の成り立ちを知ることは,漢字の意味や読み,形を知ることにつながります。また,形と筆順とは強く関係していますので,正しい筆順で書くことは,整った字を書くことに繋がります。

ただし,ここでいう漢字の成り立ちとは,どんな絵や記号がもとになって漢字が成立した のか…ということにかぎりません。漢字には,絵がもとになった象形文字,記号がもとになった指事文字のほかに,会意文字や形声文字などがあります。それらも含めて,どのような仕組みでその漢字ができているのかを知ることが大切です。もちろん,授業の中で全ての漢字についてこのように丁寧な解説をすることは難しいです。しかし,子どもたちが間違えやすい漢字や,他の漢字と関係の深い漢字についてだけでも取り上げて説明することで,子どもたちの漢字に対する理解が深まると感じています。

友だちっていいな

友だちというものは偉大なものです。自分1人ではできないことでも、友だちとなら難なく取り組めることがあります。一方で、友だちがその日は来ていなかったり、時間や活動が合わなかったりで、友だちとなら新しいことにチャレンジできるのに…ということもあります。放課後等デイサービスの多くは、毎日10名ほどが通っています。すてっぷのように、小学生や支援学校の子どもたちが混ざって通っていると、その日によっては友だちでグループを組むことが難しい時もあります。そこで、お子さんが通う曜日をご家族と相談させていただいて、グルーピングができるように調整しながら、日々の活動や支援も工夫して、グループ活動がうまくいくように取り組んでいます。

支援学校中学部のPくんはお出かけが大好き。最近、職員に行きたいところを伝えて交渉し、前向きに通えることが増えてきています。その日もお出かけをしようと思っていたことでしょう。ところがあいにくの雨模様。「お出かけしたかったのに…」と駐車場に停めた車からなかなかすてっぷまで降りてこられません。そこで、一つ年下のQさんが職員と一緒に車までやってきました。「P君―」とQさんに声を掛けられると、P君は少し照れくさそうに車から降りてきて、先にすてっぷに入っていきました。

その日の活動はおこのみやき作り。先ほどのQさんと、Rくん、Sくんとの4人で、みんな中学部・高等部のグループで調理することが分かり、P君はスムーズに活動に入れました。2人1つの手順書を見て、2人ともが出来たら次の工程に進めてを繰り返し、生地ができたら1人ずつホットプレートへ流し込みます。焼いている間、いつの間にか消えたP君。特に指示がなかったためか、離れて階段の方で休憩していました。職員に「みんな座って待っているよ」と言われると「そっか」とうなずき元の席へ。タイマーが鳴り順番が来るまで待って、慣れない手つきで片面焼けた生地を平ごてでひっくり返しました。上手にひっくり返せたその瞬間、自然と3人から拍手が。これまた照れくさそうに自分の席に戻ると、友だちがひっくり返すのを見ていました。上手にひっくり返すのを待っていたかのように拍手をした3人。もちろんこの3人の中にはP君も入っていました。そして、全員の焼き上がりを待って「いただきま~す。」元気な声がこだましました。

帰る前に「上手に焼けた」と振り返ったP君。お出かけでなくても、友だちのおかげで、おやつ作りに前向きに取り組めました。家路につくP君の笑顔は輝いて見えました。

時計の文章問題

さて,昨日の続きです。

時計の文章問題では「時間の流れ」を読み取ることが難しいです。「10時から10時15分」というように,進んだ範囲をそのまま読み取ればいい場合はまだわかりやすいです。しかし「10時20分から12時40分」のように時間を跨いでしまう場合があります。ここでつまづく子どもが多いです。

そこで数直線を活用します。

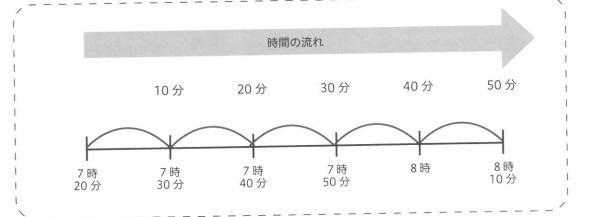

時間の流れを意識しやすくするために線分図を書きます。左から右に進むと時間が経過していくようにします。線分の長さが時間の経過の長さをそのまま表すので,時間の長さが視覚的にわかるというメリットがあります。

次は「何分後」という問題が出てきます。例えば「今は7時20分です。50分後は何時何分ですか」という問題です。こういった問題でも数直線が役立ちます。時間の進み方がわからない時,時間を1本の線に見立てて書いてみます。

このように時間の問題でも数直線といった図にするとわかりやすい子どもがいます。文章を読んで解説を聞いても「?」だった子どもが「そういうことか!」と理解した反応をしていました。

時間の問題で苦戦する子どもは多いです。支援の一環として紹介します。

時計の問題

先日じゃんぷのO君が宿題で時計の問題に取り組んでいました。

時計は単純な計算問題と違い,1h=60m.1m=60sといった変換も必要です。これに数字の処理が苦手な子は混乱をしてしまいます。

O君は時計の図の問題は補助教材を用いて問題を解く,という方法を自分で持っており,「先生貸してください。」と要求をしてきました。

それを使って難なく問題を解くことが出来ています。

そもそもなぜ時計の問題でつまづくのでしょうか。時計は短針と長針が指し示す数字をそのまま読めばいいというわけではありません。時計の文字盤を読む時は「範囲」を読まなければなりません。そのため時計の読み方では以下のようなつまづきが見られます。

①短針と長針の読み方がわからない

②「何分かかりましたか」というような,時間の計算が必要な問題はわからない

短針と長針は連動して動きます。また,60分=1時間という単位も経験したことがないもので,すぐには理解できないこともあります。細かい目盛りを追うことが苦手な子どももいるので,教材を出来るだけ大きく作成する等の工夫が必要です。

文字盤を短針と長針で色分けしたり,1枚のプリントに載せる問題を出来るだけ少なくし,目で追いやすいような工夫をし,子どもが「解けた!」という達成感を感じることが大事です。

しかし時計の問題は文章問題もあります。これはどのようにすればいいのでしょうか…それはまた次回で。

計算の使いどき

「因数分解や方程式なんていつ使うの?」数学嫌いの中学生がよく言うこととして紹介されることが多い言葉です。「将来使わないものをどうして勉強しなきゃいけないの?」と質問され、まじめな数学教師は理屈で答えようとします。「道筋立てて考える力をつけるためだよ」「物理の勉強で使うよ」算数と数学の違いも、こんな言葉で説明されることが多いですね。算数は「実生活で使用する計算を学ぶもの」、数学は「論理的な思考を身に着けるもの」と言われることがあります。

すてっぷの小学生たちの中には、算数の計算でも実生活の中で使うことが難しい子どももいます。そこでそういったことを活動の狙いとして、買い物学習をしたり、遊びの中に自然と計算が入るもので遊んだり、といったことに取り組んでいます。計算が自然に入る遊びとして、誰もが知っているものと言えば、「人生ゲーム」が挙げられるのではないでしょうか。要するにすごろくなのですが、ルーレットを回して出目を出すのが特徴で、止まったマスに基本的にはお金をもらうか、逆に払うかという指示が書かれています。お金は1000ドルからのお札を実際に配って自分のものにしますが、これがちょうど日本のお札が1000円から始まるので、よく子どもたちは「1000円配るね」と言って1000ドル札を渡したりしています。

すてっぷにも人生ゲームがあり、設定遊びとして取り組むことがあります。銀行役はだいたい職員がしていますが、子どものグループによっては子ども同士で相談して、子どもが銀行役になることこともあります。子どものほとんどは、自分が止まったマスの指示を読んだり、指示に従って「○○円ください」と銀行役に伝えたり、○○円払ったりするだけで、頭をいっぱい使っています。慣れてくると、1000円払うのに5000円札しかないので、「おつりの4000円ください」と言いながら5000円札を出したり、「4人から2000円ずつもらうから8000円になるな」と考えたりと、計算の使いどきがだんだん増えてきます。ただ人生ゲームの難点としては、人数が多くなると、時間が長くなってしまうことです。また、人数が多くなると今が誰の番で、次は誰の番になるのかが分かりにくくなることがありました。そこで、すてっぷでは、ルーレットではなく10面さいころを転がすようにしてみました。ルーレットは回りだしてから止まるまで時間がかかりますが、サイコロだと一瞬で出目が分かって時間短縮になります。また、さいころを転がす入れ物を作って、それを順番に回すことで、今が誰の番かをわかりやすいようにしてみました。すると、時間が短縮できて順番がわかりやすくなり、疲れたり混乱したりで読む・計算する余力がなくなってしまうということが減ってきました。

今後もこのような工夫をすることで、子どもたちが遊びの中で学習を生かせた!という成功経験を積あげられるよう取り組んでいきたいと思います。