今日の活動

買い物学習

本日は、近所のスーパーに買い物に行きました。アイスのスーパーカップが大人気です。買い物に目を光らせている子どもを見ているうちに、子どものころ50円玉握りしめて「買い食い」に行った記憶がよみがえりました。あのころおやつは何でも10円でしたから50円なら大盤振る舞いでした。舌が紫色になる合成甘味料入りソーダ粉末とか、賞味期限が疑わしいドロドロのするめの足とか、一等賞はラジコン戦車だけどなぜか当選した子の話は都市伝説くらい過去の話で、よくて大判いか煎餅しか当たらない紐くじとか、駄菓子屋の周りにはいつもみんなたむろしていました。懐かしいなぁ。

どら焼き

本日は人数も少ないし、どら焼きでもつくるかって運びになりました。ただ、彼らの作るどら焼きはチョー甘いのです。ホイップクリームのりのチョコレートばさみとか甘々トッピングてんこもりなのです。子どもが自分たちで食べているうちはいいのですが、「作ってあげるー」とか言われると「わーうれしーなー」と「おいしーなー」というのがスタッフとしての礼儀です。ということで本日も完食でいただいております。

割りばし鉄砲

割りばし鉄砲でゴムを飛ばして遊んだ人は男性ならあるかもしれません。

筆者は割りばしでゴム輪の連射鉄砲まで作った記憶があります。

割りばし鉄砲は、割りばしと輪ゴムという身近にある材料だけで簡単に作れるので、射的ゲームもできて楽しいです。ただ手先不器用な子が多い場合は輪ゴムで固定するのではなく、グルーガン(ピストル型器具)で固定します。 スティック状の接着剤(グルー)をグルーガンに挿し、グルーガンの熱で溶かして使用します。 素早く乾き、固定力に優れているので、手早く数多く部品が接着でき、固定しにくい所を接着する時に便利です。

本日は、割りばし鉄砲の作り方と射的ゲームの的の作り方を説明して、製作しました。低学年には少しむつかしかったみたいですがみんな頑張って作っていました。

お迎え

当事業所では平日は4~5か所の学校、帰りは10か所程度の自宅に送迎しています。学校へのお迎えでは、先生方の対応が学校によって違います。ウェルカムの学校もあれば、御挨拶一切なしの学校まで様々です。学校の子どもたちの反応も様々で、必ず挨拶をする学校から、「あんただれなん?」となれなれしく寄ってくるなど学校のしつけ方針がよくわかります。大体どこのお迎えに行っても3つ4つの事業所が迎えに来ています。当事業所のようなベテラン勢は少なく、若いお兄さんお姉さんが迎えに来てます。そっちの方がいいよねーと少し気遅れしながら迎えに行っています。ということで、若い正規スタッフを募集することにしました。どなたかよい方がおられたらスタッフまでお知らせください。

かき氷2

本日のおやつはかき氷。前回は電動だけでしたが今回は手動式も導入して大かき氷大会となりました。みなさん上の氷がなくなるまで心行くまで回していましたよ。冷たくて大満足でした。

焼きそば2

子供から大人までみんなに大人気のソース焼きそば。工夫なしで簡単に作れるお手軽なレシピの代表だと思われがちですが、加熱の仕方をひと工夫すれば、野菜のうまみがソースの味に負けないほど引き立った絶品焼きそばが完成します。

ソース焼きそば作りは、野菜の水分コントロールが肝。野菜は強火で炒めません。麺は野菜で挟んで蒸します。ソースは火を止めてから入れます。野菜は強火で炒めると、水分とともにうまみまで飛んでしまいます。中火でじっくり炒めてうまみを引き出しましょう。途中でソースを入れると、ソースの塩分によって野菜から水分が出て全体がべっちゃりとしてしまいます。ソースは、火を止めてから一番最後に入れましょう。野菜はシャキシャキ、お肉はふんわり。どちらもソースに負けないほど具材の味をがしっかりと感じられはずです。ということで本日はソーセージで焼きそばを作りました。コショウ好きの子がいて筆者の焼きそばはピリリと辛かったですがおいしかったです。

パラバルーン2

由来は『パラシュート』+『バルーン』。直径は3m~8m程度のものまであります。当事業所のは3mです。ネットで1000円くらいからあります。集団で、ふちを持って、回転させたり形をつくったりして使います。パラバルーンの効果やねらい設定については前回掲載しました。協調性やコミュニケーション能力、柔軟性、リズム表現力の向上です。

バルーンは軽そうに見えますが、意外と全身の力を使うので、大人でもいい運動になります。パラバルーンには持ち手があるものと、ないものがあります。動かしやすさでいったら持ち手アリの方ですが、人数が固定されてしまうのがデメリットです。

技としての基本は、

「山」1パラバルーンを上にあげる 2一気に下まで降ろして両手でおさえる(または上に座る) 3中に空気が入って山のような形になる

上手に空気を含んで抜けないようにすると、きれいな山が仕上がります。

これの変形が「かくれんぼ」 1パラバルーンを上にあげる。 2内側に入り込み、バルーンを背中側から降ろしてバルーン上に座る。3 内側に入りすぎないのがコツ。

動きを説明するのがむずかしいですが、技としての難易度はそこまで高くないです。成功すると、「おぉー!!!」と歓声が上がりやすい技なので、ぜひやってみてください。

本日は、「かくれんぼ」に挑戦しました。ビデオで最初に説明して取り組みました。最初から中に入って寝てるだけの子もいたけど、ワーワー言いながら成功?しました。

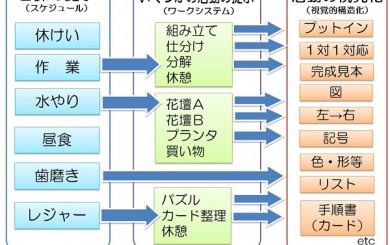

ワークシステム

当事業所では、学習や作業にワークシステムを取り入れています。一人ひとりに合ったワークシステムがあることで、自閉症(ASD)の人たちは、活動を自分一人で完了させることができるようになります。

ワークシステムで伝える4つの情報は

1.「何」をするのか

2.「どれだけ」するのか

3.「どうなったら終わり」で ※どうやったら終わりか

4.「次の活動は何か」※本人のお楽しみ

ワークシステムのタイプは、文字と記号型・マッチング型で、課題は上から下・左から右へ作業します。フィニッシュボックスを使いなくなったら終わり、あるいはリストが終了なら終わりというシステムです。

ワークシステムがあることで、依存せず自律的に行動できます。上から下や左から右というような作業の標準化になじみをつけることで、様々な課題に生かせます。自閉症の人たちの、個性的な情報処理の仕方に合わせて、情報を「わかりやすく」伝えていく手立てのことを「構造化」と呼びます。「構造化」は自閉症の人たちの生活にとって合理的配慮ともいえます。本日もみなさん集中して取り組んでいました。

バッティング

小学生といえば草野球というくらい、筆者の年代はあけても暮れても草野球の時代です。空き地がたくさん残っていたこともあるでしょう。今は本格的に少年野球でも入ってない限りはフルスイングする環境がないので、なかなか野球の楽しさに触れることができません。野球の楽しさは何といってもバッティングです。フルスイングでボールが小さくなって離れていくあの達成感はたまりません。

さて、そんなわけで子どもがじっくりバッティングができる環境がないのでいきなり投手と打者に分かれて打撃練習をしても下手な子どもはかすりもせずおもしろくありません。すぐ飽きてしまいます。投げられたボールを打ち返すのは、初心者には至難の業です。初めは、停まっている状態のボールを打つ「ティーボール」がいいです。当たれば飛ぶので打撃の爽快感を子どもに伝えるには一番です。そのあと斜め前からボールを上げて打ち込むティーバッティング。キャッチボールもボールの速度とタイミングを体感するのには必要な練習です。

こうして、かっ飛ばして気持ちいい体験を積み上げていきます。今日は高架下公園でビニールバットですが汗をかくほどバッティングで遊びました。

ミニピザづくり

ミニピザ作り

子どもと作るピザづくりでは「餃子の皮でピザができるよ」って言う情報もあるのですが、生地の厚みが餃子の皮だと少し薄いんです。スーパーに行けば、ミニピザの生地はちょうど良い厚さのも売っていますがちょっと高い。

なので当事業所はあえて生地にこだわり発酵させて綿棒で伸ばします。

あとはピザソース(ケチャップ)を塗って、お好みの具材をのっけてトースターで焼くだけ。手巻き寿司感覚で、お気に入りのピザが作れます。手巻き寿司なら、互いに巻いた物を評価し合うことはあまりないと思うのですが、ピザの場合、全部見えるので、

「上手い!」「なかなかセンスある!」なんて互いのピザのトッピングを評価しあいながらワイワイ楽しく調理できます。

準備した今回の具材は、ウインナー、玉ねぎ、チーズ、ピーマン、コーンとチーズです。

手作りミニピザ、お薦めです。

ぼうずめくり

坊主めくりは、仮名を読めない子どもでも一緒に楽しめるゲームです。絵札を使って順番に山札から引いていきます。最後に、一番多く札を持っていた人の勝ちです。

シャッフルした絵札を、裏向きにして積みます。(=山札)

参加する人は、山札の周りに座ります。

順番を決め、順に山札から1枚札を取ります。絵札が男性(殿)の場合、そのまま、自分の手札にします。絵札が僧侶(坊主)の場合、引いた人は自分の手札全てを捨てます。捨てた札は山札の横に置きます。絵札が女性(姫)の場合、山札の横に置かれた札(坊主を引いた人が捨てた札)、全てをもらう。山札が全てなくなった時、一番たくさん札を集めた人の勝ちです。

H君、僕が勝ちましたーとハイタッチでご機嫌です。

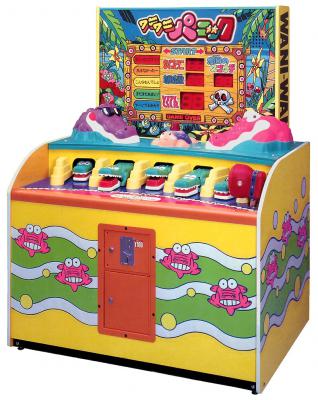

ワニワニパニック

“ワニ”が絶滅の危機に瀕しています。保護するにも手段が乏しく、近い将来、地球上から消滅してしまう可能性もあるといわれます。といっても野生ではないです。そのワニとは、業務用ゲーム機「ワニワニパニック」。穴から出てくるワニをハンマーで叩いて撃退するゲームで、1989年に誕生し、平成のロングセラー機種で、今でもゲーム機の中ではまずまずの売り上げで、外国人も楽しんだりしているそうです。

それが“絶滅危惧種”となりつつあるのは、製造元が倒産したからです。「部品の開発費用と売り上げの採算が合わないので、修理用の部品を新しく作って供給するのは難しくなってきている。バネやゴムなど細かな部品をつくることはありますが、ワニやゲーム機本体などの主要部品や特殊な部品は、メーカーの製造が終わっているのでなかなか手に入らず、修理を請け負うことも難しくなってきています」という事だそうです。

ゲーム機には「強く叩きすぎるとワニが痛がります。優しくしてあげて下さい」との注意書きの張り紙があるそうです。とはいえ、形あるものはいずれ壊れます。

でもすてっぷの「ワニワニパニック」は完全人力の再生可能モデルですから大丈夫そうです。今日もみんなでぶっ叩いて楽しみました。

パラバルーン

今日はみんなでパラバルーン。子どもが楽しく遊べるこの道具には、三つの効果が期待できます。まず一つ目は、子ども同士のコミュニケーションを高めることです。パラバルーンは、みんなで大きな布を動かして形を作るので、子ども同士のコミュニケーション力が向上します。

二つ目は音楽や人の動きに合わせて動くことで協調運動性が向上することです。

三つ目は、リズム感が鍛えられることです。パラバルーンは、リズムに合わせて動きますので、自然とリズム感が身に付きます。

運動しながらコミュニケーション能力や運動能力、リズム感が向上するパラバルーン。子どもたちと一緒にパラバルーンを楽しみませんか。

ジェンガ

ジェンガ(Jenga)は、1974年にイギリス人の女性起業家レスリー・スコットにより開発され、1983年にロンドンで発売された。正規版はハズブロより発売されています。「ジェンガ」という語はスワヒリ語で「組み立てる」という意味の「クジェンガ」に由来します。

やっぱり単純な遊びほど面白いものです。プレイしていると、ほどよい緊張感がいつのまにか本格的な緊張感に変わり、気付いたら本気になってしまいます。子どもたちもジェンガが倒れた時なんかはワー!キャー!と騒いで大興奮しています。単純なものほど長く長く持続する。きっと100年後も生き残っている遊びではないかなと思います。

かき氷

今日は午前中は山に登ったりの外遊び。昼からだんだん暑くなってきて、「こりゃーかき氷だわな」と教材室からかき氷機を引っ張り出してきました。手で回すのが教育的で楽しいのですが、人数が多いので時間短縮のため当事業所は電動式を採用しております。練乳、ハワイアンブルー、メロン、イチゴ。「うーん迷うよなぁ」とみなさんシロップを前に悩んでいるのです。

スタッフはつらいよ

今日の遊びは風船バレー。いつもは積極的に「やるやる」と参加してくれた子どももやがて「えーまたー」とぼやくようになります。ぼやけない子は、トランジションカードを渡しても行動の切り替えがだんだん悪くなってくるのでわかります。何か新しい遊びのバリエーションを仕入れておかないと子どもたちに飽きられてしまいます。そんな時、思いつくのは外遊び、しかし天は味方せず、お天気が崩れそうな空です。うーん何かみんなでできる新しい遊びを~。

ポケモンポンジャン

昔遊んだドンジャラはドラえもんでしたが、今はたくさんの種類があります。少しブームが去った感はあるけど「妖怪ウォッチ ドンジャラ」。未だに根強い人気の「ポケモンポンジャン」ドンジャラだけではなく、様々なミニゲームでも遊べる「スーパーマリオ みんなでジャラポンゲーム」

みんなマージャンを簡単にした子どもゲームですが、何が違うのでしょうか?

ドンジャラ⇒BANDAI

ポンジャン⇒TAKARA TOMY

ジャラポン⇒エポック社

という事で会社が違えば名前も違うわけです。つまり、ドンジャラもポンジャンもジャラポンも同じようなものということです。

いずれもそれぞれが個性を出したゲームとなっており、基本のドンジャラのルール+αの遊び方があります。子どもが好きな漫画やアニメのドンジャラを買って、一緒に遊びましょう!本日は「ポケットモンスター ポケモン ポンジャン DX」みんなでワーワーと盛り上がりました。

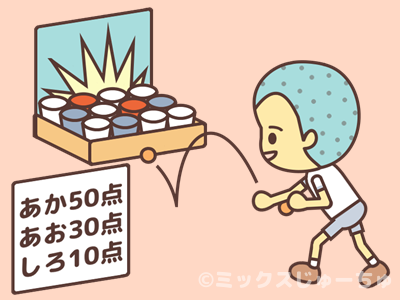

カップインピンポン

沢山並べた紙コップに、ピンポン球を投げ入れるゲームです。ワンバン玉入れ、グラスピンポン、ピンポンシュート、ピンポンカップインとも呼ばれています。ピンポン球を何回か投げて、コップに入った得点を合計します。バウンドさせて入れると面白いです。紙コップに得点を書いたものを使うとさらにエキサイトします。

安全面を考えるならばプラスチックのコップや、紙コップを使うと良いですが、ガラスのコップやグラスは、球が当たった時の音が良いので危険がないならおすすめです。

風船バレーのいいところ

勝ち負けにこだわるのは年頃の子どもなら当たり前です。ただ、負けるともうその日はずっとブルーなまま家路につく子もいます。当事業所に限ったことではないかもしれませんが、勝ち負けのあるゲームを提案すると、すぐにリタイヤする子がいます。ここで、「それも人生」と言っては皆で楽しく遊ぶ経験ができません。そこで、共有型協力型のゲームが登場するわけです。例えば大縄跳びみたいに集団で力を合わせて限界に挑戦していく遊びです。ただ、不器用な子も少なくないのであんまり反射神経が問われるようなものはいけません。そこで登場するのが風船バレー。20回挑戦30回挑戦とレベルアップしながら、失敗しても「も一回!」と声を掛け合って続けます。勝ち負けゲームだと息の合わない二人も夢中になってやっているうちに仲良くなっていきます。たかが風船...されど風船…です。

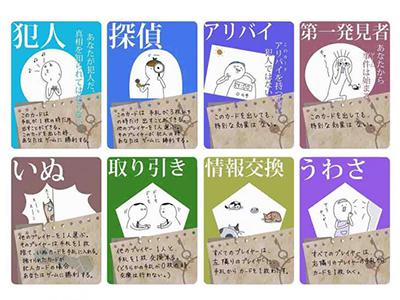

カードゲーム『犯人は踊る』

今日はのんびり月曜の放課後、カードゲームで遊びました。

『犯人は踊る』は、犯人カードの持ち主を当てるゲームです。

ただし、犯人カードを持っている人が一緒にアリバイカードを持っていた場合は、「犯人ではない」扱いになったり、カード交換で犯人カードが移動したり、目撃者にカードが全部バレてしまったりなど、一筋縄では行きません。持っているカードの能力を最大限使って、犯人を見事に当てるか、犯人として逃げ切った人が勝利です。ちょっとルールはむつかしいけど推理力を働かせると面白いゲームです。