今日の活動

活躍できる場

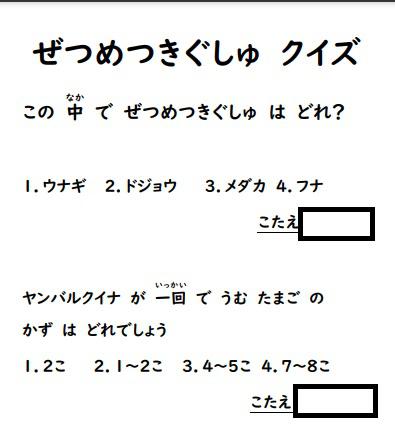

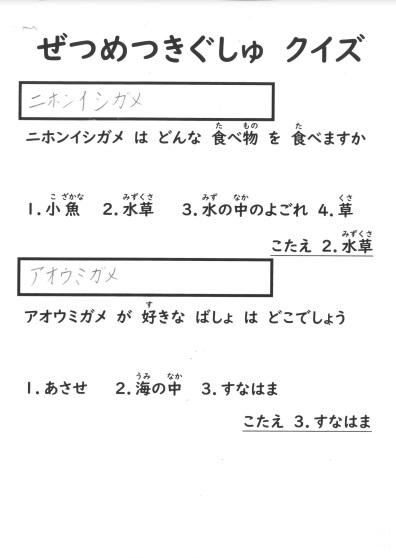

(クイズを作って発表しよう 投稿日時 : 11/21)の続きです。

最近はあまりのあるわり算の宿題にも挑戦しています。ご褒美だった「どうぶつずかんカード」も「もういいかな」と言っており,自立の時間になると「行くわ」と言って宿題やじゃんぷでの学習に向かっています。

さて,じゃんぷで作った「どうぶつクイズ」を「印刷してください」とお願いすることがありました。「いいけど,どうした?」と聞くと「学校で生き物係やからクラスの出し物でこのクイズ出したいねん」と話してくれました。

一緒にクイズを作っている時,絶滅危惧種のアレコレを調べながら「そうなんや!すげぇ!」「これは知ってたわ,先生知らんやろ~(笑)」と生き生きとした表情で取り組んでいます。そういった自分の得意を活かせる場所が学校にも出来た事が本当によかったと思います。

「自分が活躍できる場」というのは子どもの自己肯定感にとってとても大切なものです。毎週のように「今日はクイズ作りできる!?」と明るい表情で聞いてくる姿が出てきて嬉しく思います。

下は一緒に作ったクイズです。みなさんも解いてみてください。

「iPad代えて」

すてっぷでの休憩の楽しみの1つがiPad。支援学校の子も小学校の子も、多くの子が、休憩のときに時間を決めてiPadを楽しんでいます。動画を見て過ごす子もいれば、ゲームが好きな子もいます。そのためiPadには、職員が許可したゲームアプリをいくつか入れています。ゲームアプリの中には、前回の続きが同じ端末でしかできないものもあります。iPadを導入した初期は、前回の続きがしたい、でもどれかわからないということがありました。

そこでiPadのカバーの色を端末ごとで固定するようにしました。どの端末か、子どもでも分かりやすいようにしています。そうすることで、子ども達もストレスなく、どの端末だから、どの続きをしようかと見通しを持てるようになりました。さらに「黒いタブレットください」といった属性の要求や、「他の子がしたい色のタブレットを使っているから終わるまで待とう」といった交渉も起きるようになってきました。中には子ども同士で「○時になったら交代」といった交渉をすることも。「友だちとの約束」(2022/2/7)で紹介した友だち同士での交渉も、こうした経緯があり、交渉の経験を積み重ねていきました。

ただ、友だち同士の交渉が、必ずしもうまくいくとは限りません。交渉の意味自体が分からない子もいますし、交渉の意味が分かる子でも、交渉が成立するには職員の支援が必要ということも多いです。先日、黒のiPadが使いたいUくんも、考えを巡らせていました。そのとき黒のiPadで動画を見ていたVくんは、今までUくんが交渉してもうまく交換できたことはありませんでした。ただVくんは、他の色のiPadを使っていたこともあります。Uくんもそれを覚えていて、交渉の方法を工夫したら交換ができるんじゃないかと考えたのかもしれません。Uくんは別のiPadを借りて、そのiPadでVくんが見ている動画と全く同じ動画を検索して表示しました。そしてその画面を見せながら、Vくんに「代えて」と伝えたのです。するとVくんは、そのiPadを受け取って、黒のiPadを手放しました。Uくんの工夫は功を奏し、見事VくんとiPadを交換できたのでした。

Uくんが工夫して交渉し、VくんとのiPadの交換がスムーズにいったことは、Uくんにとって何よりの成功体験になったと思います。放課後等デイサービスだからこそ起こった、子ども同士のコミュニケーションの機会。UくんにとってもVくんにとっても、コミュニケーションが育つ場面がいっぱいです。どんな日常にも起こるそのチャンスを、損ねないよう気を引き締めて支援していきます。

クリスマスが今年もやってくる♪

竹内まりやの「すてきなホリデイ」がCMで流れる季節となりました。

じゃんぷでは子ども達がクリスマスカードを書き,それを手作りの「アドベントカレンダー」としてクリスマスまで(正確にはじゃんぷクリスマスパーティー)の日数を数える,という取り組みをしています。

さて,なんてことのない遊びのように思えますがじゃんぷに来ている子ども達の中には「書くことが苦手な子ども」「自分で文を考えることが苦手な子ども」「日にち等の抽象的な数的概念を想像することが苦手な子ども」と様々です。

クリスマスカード作りの時,まず子ども達にアドベントカレンダーを見せ,「この中にみんなが書いたカードを入れ,一日ずつ開けて書いた紙をツリーの形になるように貼っていきます」と,子ども達が楽しみになるように,そしてどのようなものが出来上がるのか具体的に見せました。

そしてクリスマスカードの内容は「①ことしほしいプレゼント ②いままで もらって うれしかった プレゼント」とテーマを作り,見本の文章を書いています。また,「わからないとき,むずかしいとき は せんせい に そうだん しても よいです。」と難しい時にどうすればよいかを示しています。

今子ども達がじゃんぷに来所したときに「今日のカード」と発表をしています。それと同時に「あと何日って書いている?」と一緒に数えることもしています。

子ども達がゆったりとリラックスしつつ,実は学習になっている,という仕掛けをしています。アドベントカレンダーの側にはクリスマスツリーを置き,それでほっこりしている子どももいます。癒されるね~!

(写真はじゃんぷのではありません!ごめんなさい!)

おやつでもPECS

支援学校高等部のSくんは、2週間ほど前から、机でおやつを食べることにチャレンジしています。Sくんは高等部生ですが、背丈が小さく、おやつのときはずっと座椅子を使っていました。ですが成長期と言うこともあってかこの半年で、ぐんと身体が大きくなりました。そこで、机でおやつを食べることにしたのです。

飲み物もペットボトルからコップに変えてチャレンジ中。1年前まではトレーニング用のマグカップを使っていたことを思ったら、驚くほどの成長です。スプーンは以前から使うトレーニングをしていましたが、この1年は、自分の指で食べるもの(せんべいなど)をつまむトレーニングもしています。

そんなSくんですが、食べる姿の成長もさることながら、おやつ時に行っているPECSトレーニングでも目覚ましい成長を見せてくれています。慣れているおやつ、飲み物なら絵カードの弁別もばっちりで、絵カードをしっかり見て要求したいものを確認してから、職員に手渡すことができています。「まって」カードをもらって椅子に座って待ち、ふたのあるミニゼリーをもらうと、ふたを開けてほしいと「てつだって」とカードで伝えることもできるようになりました。

同じように、PECSトレーニングの成長が目覚ましいのが、小学部のTさん。Tさんは2語文(○○+ください)にチャレンジ中です。タイミングが合えば、SくんとTさんとで、同じ机に並んで座り、いっしょにおやつでPECSトレーニングをすることも。1年前の2人のおやつの様子を思い出してみると、考えられないくらいの成長を見せてくれている2人ですが、そんな成長した未来のことを思いえがいて、毎日コツコツとトレーニングを続けてきた日々の積み重ねの結果だと考えると、支援の重要さを実感します。

「出来ない」の悪循環

「僕は〇〇が苦手で出来ないんや~」という子どもの声をよく聞きます。しかし案外それは本人の思い込みだった,ということも少なくありません。

例えば先日「国語は苦手なんや…文章読めんし…」と話していた子どもが国語のテストで高得点を取ってきました。その子は本をよく読んでおり,興味のあることに関しての知識は大人を優に超える程の知識を持っています。それだけ本を読んで内容を理解することができるので漢字を書くことは難しいにしても読解問題は解くことが出来ます。実際じゃんぷで取り組んだ時も「嫌だ~苦手や~!」と言っていた割に始めると「…あれ,出来るわ」と本人も驚いた様子でした。

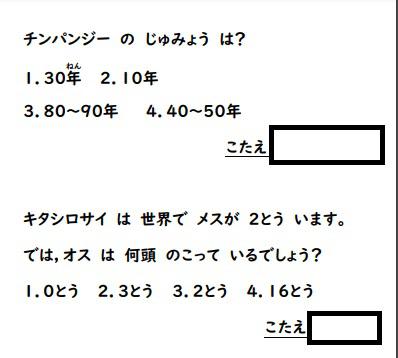

さて,「出来ない」と思い込むということは周りから「出来ない」と思われていた,ということです。「ゴーレム効果」というものがあります。それは「ある人物に対して周囲の期待が低い場合、その人物は周囲の期待通りにパフォーマンスが低下してしまう」という心理学効果です。例えば仕事の中で「〇〇さんはどうせできないから…」という空気を職場で作ってしまうとその通りにパフォーマンスが下がってしまい,どんどん仕事が出来なくなる,ということです。反対に「ピグマリオン効果」というものがありますが,これは学校現場でもよく使われている言葉なので知っている方も多いと思います。

子どもは大人のことを本当によく見ています。子どもがこういった悪循環に陥らないよう,子どものことを適切に理解,評価して支援をしなければならない,と改めて感じています。

我慢するって?

11月に各小学校で就学時健診が行われました。ここで就学前の子ども達の健康診断を行うとともに,保護者の方への説明会や就学相談をする機会もあります。

また,30分ほどの時間を使って就学前の子ども達が教室で絵を描いたりする時間があります。そこで小学校の教員が子ども達の様子を確認します。就学児健診後の話の中でよくあげられるのは「指示通りに絵を描いていなかった」「友達と話すのが止まらなかった」「座っていられなかった」といったことです。

この中でも注目されるのは「座っていられなかった」です。そして「どうやって座らせることが出来るか」等の話から始まります。

しかし発達段階のことをよくよく思い出すと,あることに気が付きます。

「我慢する」というのは概ね4~5歳半の時に形成される社会性です。当然発達というのは子どもによって様々なので就学直前にここまで至っていない子どももいます。

教員の立場からすると学級経営のこともあり,「どうやってルールを理解してもらおうか」という視点になりがちです。(筆者もそうでした…)しかしそこまでの社会性が形成されていない子どもに「ルールだから」と教えてもわからないのは当然のことです。

そうではなく,その子の強みを見極め,それを活かせるような支援が必要です。その子の興味関心,視覚,聴覚…etc その子にとって最大限のパフォーマンスが出来るように関係機関と連携しながら支援が必要でしょう。

話は逸れましたが,「我慢する」がまだ形成されていない子どもにはその子の強みを活かした支援をし,「ルールを守れた」という事実を作ってあげることが大切です。また,「我慢する」ということは「真ん中を意識する」ということです。(「やる」か「やらない」だけの世界なので「やりたくないけどちょっとやってみる」という真ん中です。)

真ん中を意識するような遊びが有効かもしれません。積木を階段状に積む,お盆の上にボールを置いてそれを落とさないように運ぶ等々…発達段階を見極め,それに合った遊びや活動がたくさんあります。今後もそれを紹介していこうと思いますね。

「僕に任せて!」

先日、支援学校高等部生のQくんが、同級生のRくんといっしょに、ペットボトルつぶしの協力作業に取り組んでいました。自分たちで作業の準備を終えると、Qくんは職員に手のしぐさでサインを出しました。「自分たちで作業するから、離れていて」。そして二人で作業を始めます。ペットボトルのラベルを外すのに苦戦しているRくんに、Qくんはそっと手を差し出し、「R君、手伝っては僕に言って。」と言いながら、ペットボトルを受け取るとラベルの端をこすり、ラベルを取りやすい状態にして、Rくんに渡しました。そして二人でペットボトルつぶしをやり切り、職員に「2人で終わりました」と報告しました。

Qくんは少し前までは、作業に自信を持てていませんでした。ドッグ棒(ホットドッグ用の太くて先が丸まっている串)を10本ずつまとめる作業では、やり切れるか不安で職員を呼び、それでも本数の間違いや、向きの間違いがたびたび見られました。自立してできるようになってほしいと職員は一考し、10本並べてから袋に入れられるようにジグ(補助道具)を作成しました。

ジグを見るとQくんは「これなら僕にもできそう。」と言って、すぐに飛びつき、作業に前向きに取り組むようになりました。ジグを使って作業に正しく作業を終えられることが増えてくると、Qくんの姿に変化が。自信を持って作業に取り組めるようになり、職員にも「離れてて」と示して、自分でやり切れることが増えていったのです。空き缶やペットボトルつぶしの作業も自信を持ってやり切れるようになっていき、それが協力作業にもよい影響を与えるようになりました。

自立的にチャレンジするということは、時には不安が付きまといます。その不安を職員が受け止めるだけではなく、こうしたらうまくいくということを提示することも、支援の大事な中身です。自立して作業できるようになったことで自信を持てるようになり、協力作業で友だちを手伝ってあげている(それも友だちができる部分を残す形で!)Qくんを見ていると、この仕事をやっていてよかったと心から思えてきます。

ソーシャルスキル

先日友人からこのような話を聞きました。

「Aさんと買い物行ったときに〇〇円以上買ったら特典がつくんやって。それでAさんの金額が少し足りなかったから俺の買おうとしてたやつを『勝手に』会計一緒にされたんやけど(笑)」

その話を聞いた時に「なぜだろう?」と考えましたが,Bさんの視点から考えると「もう少しで特典がもらえる」→「一緒に買っちゃえばいいよね」→「よし一緒に買おう」という思考になったのではないでしょうか。

この話のどこに問題があったかというと「『勝手に』会計を一緒にした」というところです。友人も(笑いながら)「一言言ってくれればよかったのにな~」と話していました。

この話を聞いた後にソーシャルスキルのことを思い出していました。ソーシャルスキルトレーニングでは、対人関係や集団生活を営みやすくするための技能(スキル)を養います。

子どもでもよくあることで,特に対人関係において人の表情を読み取る,場の空気を読む等が苦手な子どもはソーシャルスキルトレーニング(以下SST)を学習の中で取り組むこともあります。

じゃんぷに来る子ども達は「自分の話聞いて~!」と自分語りが止まらない子ども達もいます。そういった子ども達に対しては最初にスケジュールを見せ,学習の合間に「お話タイム」という項目を作って「この時間に話聞くから楽しみにしてるね!」とポジティブになるような言葉を使いながらSSTをしている子どももいます。

こういったことに関しては同法人のすてっぷの方がよく取り組んでいます。今までの記事にもSSTとは書いていませんがそれに繋がることを書いている記事がたくさんあるのでぜひ読んでみてください。

体重移動の学び方

すてっぷでは、支援学校の中学部生や高等部生の作業課題として、アルミ缶やペットボトルの分解・つぶし作業に取り組んでいます。つぶす本数を始めに確認し、自分で準備片付けをして、終わったら報告するまでを自立して行えるように練習しています。協力作業が課題となる子らが複数で取り組むこともあります。

中学部のPくんも、アルミ缶つぶしの作業課題に取り組んでいます。ただ、アルミ缶をつぶす際に、すてっぷではプレス器に足を乗せて、ぐっと体重をかけてつぶすのですが、Pくんはこの体重移動がなかなかうまくできず、缶をきれいにつぶせませんでした。しばらくは自立的に行うことや、協力作業の際のコミュニケーション課題と並行して行ってきましたが、プレス器の使い方はなかなか上達しませんでした。

ある日のこと、この日もPくんはアルミ缶つぶしの作業課題に取り組んでいました。やはり、アルミ缶は上手につぶせず、職員が見本を見せていました。すると、Pくんは近くにあった「てつだって」の絵カードを手に取り、職員に渡してきたのです。職員が「わかったよ。じゃあいっしょにつぶそう」とPくんの手を取り、プレス器を踏むのを待ちました。そしてPくんがプレス器を踏むと、ぐっと手を引き寄せ、Pくんの体重がプレス器にぐっとかかるようにしました。そして、それを何回か繰り返しました。

するとPくんは、体重移動のコツをつかみ、次の日から自分だけでプレス器を上手に使えるようになったのです。上からの指導や指示ではなく、本人のアクションに合わせて本人本位の形で伝えられたことが、功を奏したのかもしれません。今ではPくんにとってアルミ缶つぶしの作業は、自信をもってやり切れる課題の一つになり、協力作業でも友だちをリードすることが増えてきました。自立してできるようになったことが本人にとってとてもよい影響があったことをうれしく思うと同時に、これからもどんどん増やしていけるように支援していきたいと思った出来事でした。

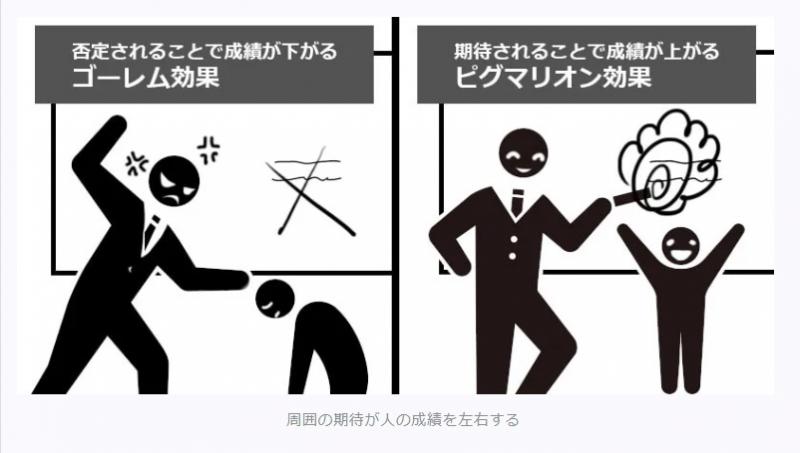

自立学習の時間

じゃんぷでは子ども達が自分で学習をする「自立学習」の時間を作っています。子ども達が自分で学習を選び,順番を決め,自分がやりやすい学習方法を確立していく力をつけるために取り組んでいます。

集中するため,時間を意識するための道具を使ったり,解きやすい方法を個別の学習の時間の中で教え,自立学習の時にそれを使って自分で学習を進めるためです。

最初はこちらで取り組む内容を決め,子どもと相談しながら調整をしています。また,1人では難しい宿題等もあるため,そういうときは「先生に質問しても良い」というルールを設けています。しかし「わからないことがあったら質問したらいいよ~」と伝えていましたが中々質問が出来なかったりどうしたらいいのかわからないまま終わってしまうことが多々ありました。

そこで子どもそれぞれに「ヒントカード」を作り,「〇〇〇を貸してください。」「教えてください」といった言葉を書き,それぞれの子どもの前に張り出しました。そして使えた言葉には花丸をしたり,ヒントカードにはない言葉を使った時はそれを書き,「今の言い方もいいね!」と評価をしています。

するとどんどん子ども達が「教えてください」「〇〇を貸してください」と自分に必要な物を借りたりわからないところを聞いたりするようになりました。

具体的にどのような言葉を使えばいいのかわからなかったようです。子ども達の吸収力はさすがです。時間の意識が難しかった子が「タイムタイマー貸してください」感覚がないと集中が続かない子が「足のマットを貸してください」わからない問題を放置してしまっていた子が「この問題を教えてください」と要求するようになりました。

自分で計画を立てる

じゃんぷに通う小6のO君は今自分で学習の計画を立てています。中学になると定期テスト等で自分で計画を立てて学習を進めていく機会が増えていきます。

自分で見通しを持って計画を立てていくことが苦手なO君は学校の提出物が遅れてしまったり忘れ物が多かったりしました。なのでまず「その日のスケジュールを先生と一緒に決める」→「次の日のスケジュールを先生と一緒に決める」→「次の日のスケジュールを自分で決める」…これをスモールステップで進んでいっています。今は「次の日のスケジュールを先生と一緒に決める」に取り組んでいます。

O君は忘れ物が多いですが注意不足や衝動性,多動性による忘れ…というわけではありません。検査等からもそれがわかるのですが,ではなぜ忘れ物が多いのかというと「何のために必要なのか」をあまり感じていないようです。

つまり自分の中で「それが必要だ」と感じていないため,優先順位が下がり持ってこない,ということです。なので今,「自分で立てたスケジュールの元に準備をし,行動する」ということをしています。それから少しずつですが,O君の忘れ物は少なくなってきています。(まだ「やる必要あるのかな?」と感じている宿題については持ってこないことも多いですが…)

自分のスケジュールを理解しなければならない,と感じたのか家や学校でやるべきこと,やりたいこと等も話してくれるようになりました。じゃんぷで手伝ってもらいたい宿題や発表の準備等,少しずつ自分のやるべきことを把握してきています。

もうすぐ中学生になりますがまだまだ遊びたい年頃です。「ゲームがしたいなぁ…」とぼやくこともあります。先日はO君が「先生,スプラトゥーンのアップデートあるの見た?めっちゃブキ増えるし楽しみやなぁ!!」と話してくれました。

…ごめんよO君。先生は今パルデア地方で冒険をしています。

ボールシュート改

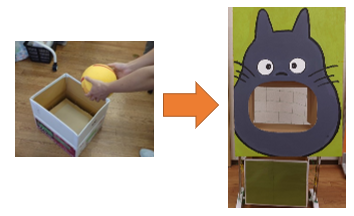

夏休みの終わりから、ワニワニパニック、ボウリングと集団遊びに取り組んできた、支援学校小学部低学年のグループ。11月中旬から、新しい集団遊びとして、「ボールシュート」という取り組みにチャレンジしています。

もともと「ボールシュート」は、これまで上級生の子たちも取り組んできた遊びです。1人ずつ交代でチャレンジし、スタート位置からシュート位置までボールを持って歩いて(できる人はドリブルもして)から、段ボールで作ったゴールにボールを投げ入れる(落とす)というゲームです。段ボールのゴールは、ボールが入ったら「リン♪」とベルが鳴る仕組みにして、入ったことが分かりやすくなるような工夫をしています。また、段ボールそのものを床に置いてゴールにしていたので、前に投げるのが難しい子でも、落とすだけでゴールすることができるようになっていました。ただ、投げる前にうつむくように見る必要があり、自分で注目するのが難しい子も。また、落とすことができるようになっても、投げることに繋がりづらいという面もありました。

そこで、今回チャレンジするグループの子達に合わせて、ゴールもアップデートすることにしました。ちょうどいいサイズの室内用の物干し台も見つかり、さっそく職員たちで改良。子どもの腕の高さにボールを入れる入り口を作り、ネットに跳ね返って、下の段ボールゴールに入るようにしてみました。

ゴールが完成し、いよいよ「ボールシュート」の取り組みスタートです。出そろうのが難しくても、椅子に座って他の子を待つことがだんだんとできるようになってきています。みんなが揃ったら、さぁチャレンジ! ボールの受け渡しは、ボウリングの時の経験が活き、もうお手の物です。肝心の「ボールシュート」の取り組みは、足形のスタート位置の理解や、ボールを投げ入れることの理解に、初めは時間が必要でしたが、狙い通りボールを投げ入れる位置を自分で見ることができ、ボールをそこへ持って行くことができるようになってきました。自分で投げ入れられるようになるにはまだ積み重ねが必要そうですが、いつの日か公園で職員や友だちとボール遊びができるようになれたら嬉しいですね。この取り組みも、これまでの集団遊びと同じように、毎日コツコツと取り組んでいきます。

分数ってどういうこと~?

じゃんぷに通う3年生の多くの子どもが分数の学習に入りました。「分数ってどういうこと~?」と悩んでいる子どもも中にはいます。

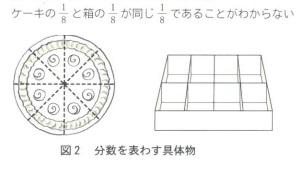

分数の概念を教える時,下の画像のように丸いケーキをイメージしてそれを分ける場合や箱の中を分ける等,様々な具体例を出すことがあります。

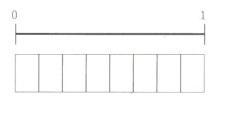

初めに子どもがイメージをしやすいよう,こういった具体例を出します。ただイメージをすることが苦手な子ども達にとっては全く形が違うために同じ1/8でも「どこが同じなの!?」と混乱をすることがあります。1/8にはいろいろな1/8がありますが,今後習う小数との対応関係の学習,また継次処理が得意な子どもにとっては下のような細長いものの1/8が分かりやすいことがあります。

分数の概念がわからず,「数の小さい方から並べなさい」という問題で「1/2,1/3,1/4,1/5」と分母の数が小さい順に並べることもよくあります。こういった具体物の操作や視覚的な支援があるとよりわかりやすく分数の概念を教えることが出来ますね。

「友だちが褒めてくれたよ!」

先日、小学生のJくんが学校の休み時間で描いたという絵を、すてっぷに持ってきて、職員と友だちのKくんに見せてくれました。絵は、2枚あって1枚はアニメのキャラクター。もう一枚はゲームのキャラクターの絵でした。Jくんは、「こっち(アニメのキャラクター)の絵は上手に描けたと思う。こっち(ゲームのキャラクターの絵)はあんまり上手に描けなかった。」と自信なさげ。ですがKくんは「○○じゃん。」と、Jくんが描いたゲームのキャラクターが何かすぐわかりました。そして、「おぉー!すごーい!」というようなリアクション。職員も「2枚とも上手に描けてると思うよ。」と伝えました。Jくんは、「ここを描くのが大変で…」と伝えたいことをKくんにずっと話をしていて、Kくんも「うん。うん。」と頷きながら話を聞いてくれていたので、Jくんは嬉しそうでした。

翌日、「昨日、Kくんに見せたけど、(今日すてっぷに来る)Lくんにも見せたいから。」と、Jくんはこの日も2枚の絵を持ってすてっぷへ。Lくんには、ゲームのキャラクター(○○)の絵も、堂々と「見て見て」と伝えました。Lくんは開口一番に「〇〇じゃん。上手いなぁ。」とJくんに伝えました。その後も、「今までで一番上手いんちゃう。」と褒め、「この右手の辺りが上手に描けてて凄い。」や「絵上手に描けていいなぁ。」などたくさんの言葉を使って、Jくんが描いた2枚の絵を褒めていました。Jくんもたくさん褒められたので上機嫌になっていました。

職員はJくんの2枚の絵を見て、「2枚とも上手い。」と正直に感じました。ただJくんは、「1枚は上手に描けたのだけれども、もう1枚の絵はあまり上手に描けなかった。」という気持ちが強かったようです。ですが、職員、Kくんに絵を褒めてもらう事で、「あまり上手に描けなかった。」から「そんなことないのかな。上手に描けているのかな。」と気持ちが和らぎ、Lくんにも堂々と見せることができたのだと思います。普段、職員たちが意識している「褒めて伸ばす。」ということが、子どもたち同士でもあるのだなと、ほっこりしたできごとでした。

T先生とY先生の雑談話 国語編2~文章の読み視点~

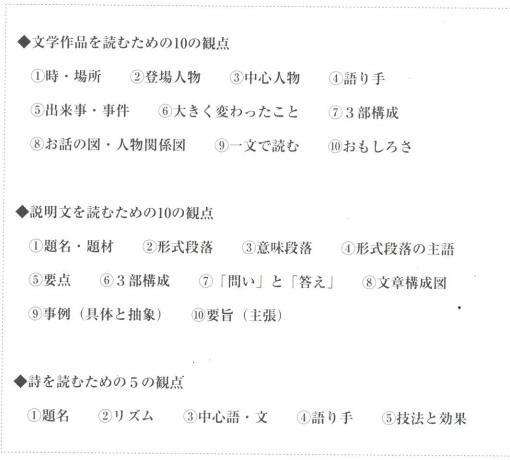

筆者とY先生で教材研究をしていく中,物語文と説明文の読みのポイントを教えてもらいました。筑波大付属小の白石範考先生や桂聖先生の著書を元に,紹介をします。

~物語文~

物語文の読みは「なぜ,そのようなことが起こったのか」「どうして、そのように変わったのか」という出来事や登場人物の気持ちの変化といった因果関係をとらえた読みが必要です。そのためには作品全体の繋がりをきちんととらえておかなければなりません。教材を以下の3つに分け,作品内容の因果関係をとらえます。

①「はじめ」の場面

中心人物と対人物が出会う前の場面・中心人物の状況説明の場面

②「なか」の場面

中心人物と対人物が出会って,さまざまな繋がりを持つ場面

③「おわり」の場面

中心人物がどのように変容したのか,決着がついた場面

~説明文~

説明文についても同じようなことがいえます。「どんな問題・課題」を「何を例にして」「どのような結論を出し」「その内容からどんなことを主張しているのか」を読むことが求められます。文章全体の繋がりをとらえて,その主張を読むことの重要性がここに見られます。

①「はじめ」の部分

序論・課題提示・話題提示・前書きにあたる部分

②「なか」の部分

課題・話題に対して,具体的なさまざまな事例から解決を図る部分

③「おわり」の部分

解決から筆者の主張・要旨の部分

上記のように「どのような視点で」「どこをポイントに」を見極め,教材のポイントをとらえて子ども達に学習支援を行っています。教員時代,国語の授業が一番苦手だった筆者にとって目から鱗の情報ばかりです。文章の読み方をとらえさせることができれば,子ども達も授業で「お客さん」にならず,積極的に参加することが出来ています。

下の画像は白石先生が挙げる「読みの10の観点」です。こちらも大変参考になりますので興味のある方はぜひ調べてみてください。

「おにごっこしよう!」

支援学校小学部のIさんは、公園で遊ぶのが大好き。スケジュールで見通しを持ち、自分の勉強が終わったら、「公園!」と言って砂場遊びの道具や自分の水筒を準備して、友だちや職員と一緒に出掛けていきます。公園では砂場で遊んだり、裸足で砂の感触を楽しんだり。時には公園に来ている地域の子に話しかけて、一緒に遊ぶこともあります。

友だちと遊べることが何かないかなと考え、「おにごっこ」をしてみることにしました。職員に追いかけてもらうと、喜んで走るIさん。ただ、「おに、交代」と伝えると、「おにはイヤ!」と拒否します。「おに」という言葉と、「追いかけて遊ぶ」というイメージが結び付かなかったのかもしれません。

そこで、職員と1対1でシミュレーションしてみることにしました。「○○さん(職員)が、おに」と伝え、Iさんにタッチします。そして、「Iさんがおに。タッチして」とおにの役割を伝えました。するとIさんは、職員にタッチしてきたので、「じゃあ次は先生がおに」と、おにが交代したことを説明しました。そしてタッチするまでの時間(追いかける時間)を少しずつ長くしていき、何度も取り組みました。

そうして今では、職員と順番におにを交代しながら、長時間おにごっこで遊べるようになりました。友だちともおにごっこで遊ぶことに、少しずつチャレンジしています。おにごっこが大好きになったIさん。公園に行ったときに地域の子に「おにごっこしよう!」と声をかけるようになりました。スモールステップで取り組んできたことで、Iさんが友だちと遊べることが、また1つ増えました。

クイズを作って発表しよう

「どうぶつずかんを読もう!: 10/13」で紹介した子どもと,休憩時間にみんなで遊ぶ取り組みについて一緒に考えていました。「〇〇君が今まで集めた動物図鑑でクイズ作って,クイズ大会をしてみたら?」と話すと.「いいよ!やろうやろう!」と言ってくれました。

読み書きが非常に困難な子なのでみんなの前で文章を読む,ということは嫌がるかなと思ったのですが…とても乗り気になってくれました。

今まで集めた動物図鑑カードを持ってきて,個別学習の中でクイズ作りをしました。「2年生もいるから選択式にしたほうがいいかな…」「難しいから〇問正解した人にはボーナスのおやつプレゼントとかしたいな」「ラッコの数とか俺もびっくりしたからみんなも驚くんじゃないかな」…たくさんのアイデアを出してくれました。

動物の名前書いてくれないかな~と思い,問題のテーマとなる動物の名前を書く欄を作ったのですが,「ラッコ」を書いて力尽きたようで「後は先生が書いて…」となったのですが…それでも苦手な文章読みを頑張って何回も練習し,みんなの前で発表してくれました。

下の画像はその子と一緒に作ったクイズの原稿です。文章は文節ごとに空白を作り,該当学年まで習った漢字を使いつつも読み仮名をつけています。単語のまとまりを意識して読む練習にも繋げています。

「ふえおにならいいよ」

走るのが大好きな子どもたちでも、鬼ごっこは苦手という子は少なくありません。すてっぷにも、鬼ごっこはちょっと…、と言う子がいます。話を聞いてみたり様子を見てみたりすると、自分が鬼役になった時に友達を捕まえることができないという不安感や、逃げきれずタッチされて鬼役になってしまって気持ちを切り替えられないしんどさがあるようです。

そこですてっぷで鬼ごっこをするときは、ふえおにをすることにしました。普通の鬼ごっこのようにタッチして鬼が交代する鬼ごっこ(代わり鬼)ではなく、タッチしたら鬼役が増えるというルールです。『鬼に交代する=ネガティブなイメージ』のすてっぷの子たちに、ふえおにでは『鬼役になる=一緒に追いかける役割の仲間になる⇒友達と協力できる』というポジティブな考え方を伝えてみました。

すると、鬼ごっこが苦手だった子どもたちも、ふえおになら元気に最後まで遊べるようになりました。今までは「鬼ごっこがしたい!」という意見に、「僕は絶対嫌!」と強く拒否していた小学生のH君も、「ふえおにならいいよ」と受け入れられるようになりました。そして、みんなで遊ぶ機会も増え、鬼役に慣れていくうちに抵抗感も薄くなり、今では普通の鬼ごっこ(代わり鬼)にもチャレンジできるようになったのです。

遊びをした時間が、子どもにとってネガティブなイメージで終わらないように、まずは「参加できて、一緒に遊べた。」ことを褒めていくことが大切だと考えています。子どもたちが楽しく遊んでいると、大人もついつい時間を長くさせてしまいますが、疲れがたまってきたり、ちょっとしたネガティブな気持ちが積みあがったりすることもあります。ポジティブなイメージで終わらせるためには、子どもの表情や様子を見て、遊びを終わらせるのも大事かなと思います。子どもたちも「もうちょっと続けて遊びたかったな。」と思うくらいがちょうど、ポジティブなイメージで終えられて、次回する時に進んで遊びに参加しやすくなります。H君のような変化が見えて、職員はとても嬉しくなりました。これからも、子どもたちが、「一緒に遊べた。」というポジティブな経験を積み重ねられるように支援をしていきます。

文章問題のポイント

算数の文章問題で悩む子どもは非常に多いです。

文を読んで内容を想像し,頭の中で数の操作をしながら計算式を立てる…という複雑な処理をしています。文字を読むことが苦手な子,計算が苦手な子や書くことが苦手な子にとって一つの事に力を使うことに加えてたくさんの情報を頭の中で整理していかなければなりません。

考えることが難しくなり,授業中「お客さん」状態になってしまうことも少なくありません。授業者としてはそうならないよう配慮しているつもりが後でノートを見てみたら全然考えさせることが出来ていなかった,ということもあります。(筆者もそんな教員でした。反省です…)

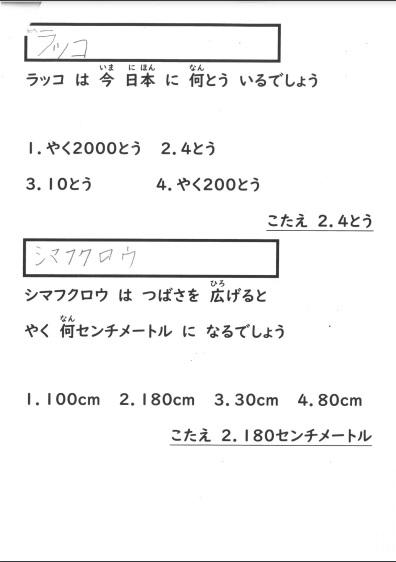

じゃんぷでは子どもが学校の授業の中で「お客さん」にならないように学習支援もしています。3年生の「何倍でしょう」という単元はほとんどが文章問題なので「この単元嫌や~」となる子どもが多かったです。

ある子どもは計算式の想像が難しいですが聴覚記憶が良く,「〇〇の時は△△!」とパターンで覚えることが得意な子どもです。こういった子どもには下のような板書をし,文章を一緒に読んで「何倍でしょうがあったから?」「わり算!」「2倍です、と書いているから?」「かけ算!」と文章のパターンを教えました。すると想像がしやすくなったのか「何倍でしょう」の文章問題は解けるようになっています。基本的にテープ図等,視覚的な支援が多いですが子どもの特徴によって支援内容を考えることも大切です。

(板書が撮れておらず教材研究中の汚いメモしか残っていませんでした。ご了承ください。)

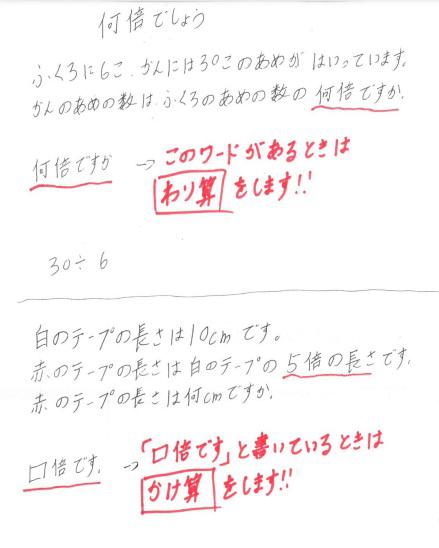

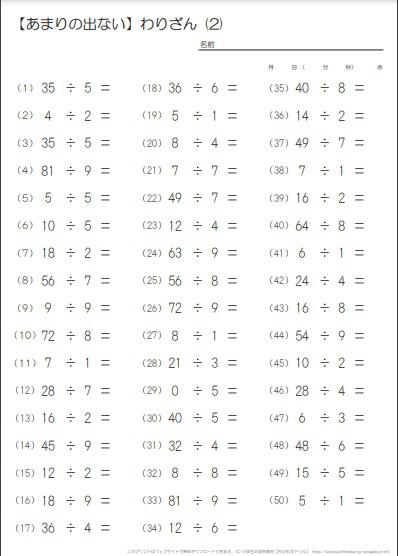

子どもが見通しを持ちやすい教材を

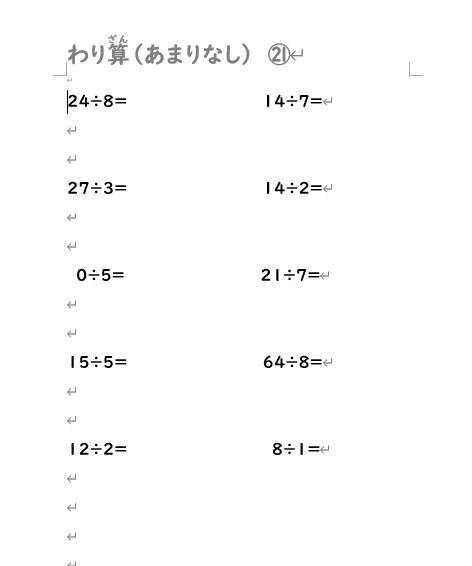

先日ある子どもが下の画像のようなプリントを持ってきました。

よく見るようなプリントです。ただその子どもは学習に対してかなり強い苦手意識があり,また読み書き,計算も相当にしんどい気持ちを持っています。

わり算を一問解くだけでしんどくなってしまう子どもが50問あるプリント(一面で50問なので裏表合わせて100問ですね。)を見たら「終わらせたい!」という気持ちより「しんどい、やりたくない!」という気持ちが勝ってしまうようです。さらに書くことにも困難があるため小さいスペースに計算をして書く,ということがどれだけしんどいことか,想像は容易いです。

しかし「宿題はやらねばならぬ」と思っているようです。なので下のように10問ずつのプリントに分けました。

一枚のプリントに見える情報量を少なくしています。また,「全部一気にやる必要はないから,今日は〇枚進めようね」と本人の負担にならない程度に取り組む枚数を決めて学習に臨んでいます。「これなら出来るわ!」と自分から学習に切り替える姿も見られてきています。数が膨大で終わる見通しが持てなかったのが,「この方法なら出来る」と見通しを持てたようですね。中学3年生の国語「握手(井上ひさし)」に登場するルロイ修道士ではありませんが,「困難は分割せよ」と声をかけたいものです。