今日の活動

PECSのフェイズ2の重要性

京都PECSサークルでマニュアルの読書会がリモートで毎週行われています。会員の中には保護者の方も多く参加されて毎回20名弱の人数で90分ほどかけて開催されています。

昨日は、フェイズ2の箇所の読み合わせをしました。フェイズ1はプロンプターが要求動作の介助をしながら絵カードをコミュニケーター(カードを受け取ってほしいものをあげる人)に渡せば目の前の欲しいものがもらえることを教えます。それができるとフェイズ2は、コミュニケーターが距離をあけて遠くにいても要求カードが渡せるようにします。

子どもは、このフェーズは比較的早く理解してくれるので、私たちは次の要求カードの弁別=フェーズ3aにすぐに進もうとしがちです。しかしマニュアルには延々とトレーニングの深化を行うようにスタッフ・パーティーやお友達とのPECSタイムに取り組むように勧めているのに気が付きました。実はここがピラミッドアプローチ(PECS開発者の教育コンセプト)の神髄ともいえるところなのです。

PECSマニュアルは自閉症の子どもたちがそんなに簡単に機能的コミュニケーションが理解できるわけがないという前提で作られているのです。そして、一人として同じ子はいないのだから同じやり方や同じ時間で同じものが獲得できるはずがないという前提で作られているから、あんなに分厚い冊子になってしまったと思います。

フェイズ2はいつでもどこでも誰とでも「要求」カードが使えて合格なのです。すなわち学校でも自宅でもお友達の家でも、できればお隣さんでも使えることが重要なのです。私たちは、ついついコストパフォーマンスからコミュニケーターとプロンプターに大人を2名も使ったんだからと「厚い手をかけた」と思いがちです。違います。フェイズ2はさらに大人がスタッフ・パーティーを演出して楽しそうに本人が欲しがるものを大人同士でやり取りして本人が要求カードを出すように仕向けなさいと書いています。少なくともあと一人大人がいります。次に子どもも呼んできててスナック(おやつ)タイムやらホビー(おもちゃ)タイムやらを本人の目の前でやって本人も要求カードを出すように仕向けましょうと書いてあります。それを参加する子どもに説明する大人やらガイドする大人がもう一名必要です。

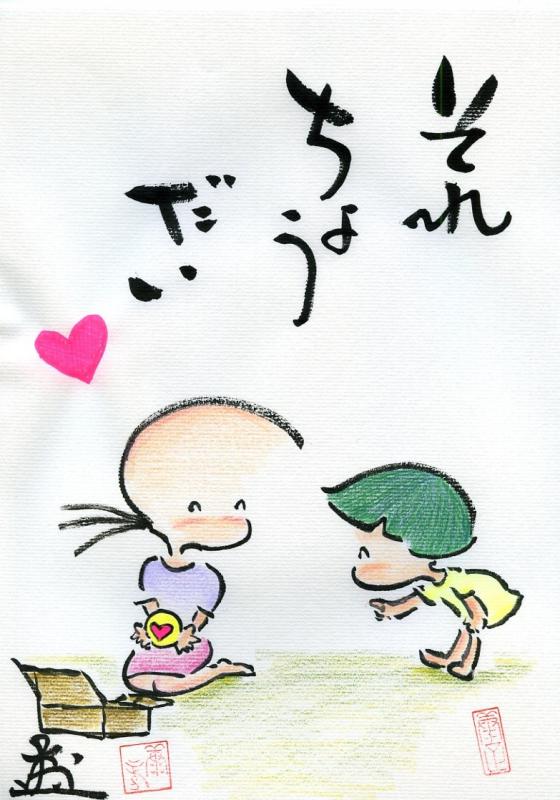

そんなこんなで、フェイズ2は子ども1人に対して3~4名のスタッフが必要になります。それだけ人的コストをつぎ込むのは、単なる訓練場面だけでは子どもは理解しないよ、楽しい場面をナチュラルな生活場面を人工的に作り出して、カードの弁別なんてまだまだできなくていいから、「ねぇねぇ、それちょうだいよ!」と相手にまとわりついて要求カードを手渡そうとする子どもを育てましょうと言いたいようです。金と時間に糸目をつけてはいけないと…。

8/13~8/16夏季休業中

8/13~8/16 夏季休業中です。

新事業所開設

明日から日曜まですてっぷはお盆休みです。なんだかんだと言っているうちに長岡京と向日市は来週水曜から2学期始業式です。

以前から検討していた、新事業所の開設目処がやっとつきました。新事業所は児童発達と放課後等デイサービス事業の多機能型事業所です。

児童発達事業では、母子通園で、就学に向けて発達障害児童の療育と保護者支援を行います。アセスメントを重視し障害特性に応じた行動の支援に保護者の方と一緒に取り組んでいきます。

放課後等デイサービス事業では、主に発達障害の小学校高学年・中学生の学習支援と療育支援を実施します。特に学習障害の方の学び方の支援に力を入れたいと考えています。場所は阪急西向日駅の近くで、利用者の送迎はありませんので、利用者の通所意欲と保護者の協力が必要となります。

開所は10月を予定し、申込など詳しい内容については、来月に正式に発表する予定です。

縦割り集団

子どもの縦割り集団の教育的効果については、多くの先達によって語りつくされています。しかし、今日では地域で生の縦割りの子ども集団を地域で見つけること自体が稀有な時代となってしまいました。学校の中では、人工的に兄弟学級やら交流やらを組織してますが、それも感染予防の昨今ではソーシャルディスタンスの名のもとに取り組みは希薄になっていると聞きます。

学童保育の中ではこの縦割りが、子どもの「管理技術」として利用される場合が多く「ジュニアリーダー」とか「リーダー会議」とか聞くとトラウマで「気分が悪くなる」という大人も少なくありません。後遺症の原因は子どもたちの遊びニーズに基づいた自然な自治ではなく、大人の介入が多かった所以かもしれません。

新しく入ってきた新1年のE君をボーリングゲームにどう迎えるかと言う話を中2のFさんと小6のG君で話し合っているのを目にしました。話の内容はあらかじめ誰が何をするかの役割分担です。普段は大人が仕切って話している内容ですが年少者が入ってきて自分たちで仕切りたくなったのだと思います。きっと達成感があったのだと思います。帰り際にG君が「話し合いができてうれしかった」と珍しく人との関係行動を振り返って気持ちが高揚したことを伝えてくれました。

ボーリング&外食

久々の外出企画でボーリングと外食をしてきました。ボーリングはバンパーをつけてのガーターレスですがそう簡単に得点は上がらないです。小学生なら100点そこそこそこです。でも、最初はレーンが壊れる!と思う位の投球がなんとかスムースに投げられるようになってきました。

投球補助スロープも借りることができたので、D君も自分でボールリターンストックからボールをスロープまで運んで転がすことができました。自立して転がせれば達成感は100倍です。

そのあとは、回転寿司で昼食。20皿も食べちゃう人や、牛カルビ寿司ばかりを6皿も食べちゃう人や、何故か寿司は頼まず巨峰シャーベット一点狙いの人やら、不思議注文も多かったですが、みな満足したようです。若干名消費税を読み違えて予算をオーバーする子どもがいたので、次回は消費税計算付き電卓を持参する予定です。