今日の活動

してはいけないことをどう伝えるか

Qちゃんが公園で水遊びをして、服が少し濡れたのだが全部脱ぎだして困っていると電話が入りました。慌てて車で着替えをもっていきます。さて、脱いだら着替えが大急ぎでやってきたのですから、次回もきっと全部脱げば新しい服が届くのではないかという理解をしたのではないかとスタッフは悩みます。しかし、そうは言ってもご近所さんが見ています。公の場所で裸のQちゃんに「脱ぐ」「着る」の駆け引きはできません。

「濡れたら全部脱ぐ」と理解しているQちゃんに、「ここでは脱いではいけない、○○で着替えます」をどう伝えればいいでしょう?これはやはりフェイズ2以降の「待って」対応が基礎なのです。机上で待てるようになって徐々にどこでも待てるようになっていきます。つまりQちゃんは大人に嫌がらせをしたいわけではなく、待つという意味が理解できていないのです。待てばいいことがある。という経験なくして待つことはできません。あるいは待たないと目標が実現がしないという経験も必要です。フェイズ2と並行して取り組む課題「待って」はこういう意味があります。

PECSを続けると適応行動が増えます

P君が近頃適応行動が増加していることが報告されました。P君は言葉のない子どもです。以前はPECSに取り組んでいたのですが、フェイズ2までしかできないと言う理由で、弁別に進まず、P君の要求はだいたいわかるからという事で自然消滅的にPECSトレーニングは行われなくなったのです。

これはスタッフだけの責任ではなく、学校も家も取り組まないのに放デイだけの時間で何とかなりそうにスタッフには思えないと言う問題があったからです。それでも「コミュニケーションは権利です」を掲げるわが事業所で取り組まない理由はないし、弁別のフェイズ3aもフェイズ1と2の蓄積の上に成り立つのですからあきらめないでがんばろうということを1か月前に確認しました。

そこで、先に書いたP君の適応行動が増えているという報告でした。これまでP君におもちゃをかたずけてから帰ろうと指示すると、大声を上げて反抗していたのが、最近はさっさとおもちゃをかたずけて帰るのを待っていると言うのです。

PECSは、自発のコミュニケーション支援です。自分から相手に伝えると言うアクティブな行動です。自分がはたらきかけて環境が変容していくというのは人間にとって重要な活動です。適切な方法で要求が実現することを知ると、子どもは不適切な方法を行う必要がありません。まだまだフェイズ2のP君にどれだけのことがわかっているのか、私たちには知る由もありませんがPECSトレーニングが始まって確実に適応行動が増えていることはスタッフみんなが認めるところです。

大雨警報

今日は府立学校(特別支援学校)は大雨洪水警報が出ているのでお休みです。地域の学校は暴風警報だけが臨時休校でそれ以外の警報は通常扱いです。従って、本日も通常授業です。

大雨洪水警報はたいていは朝方を過ぎると解除されます。朝方の降雨の仕組みは、気温が下がると大気中の飽和水蒸気量も下がるので、夜半以降は気温が下がり雨が降ります。日中は気温が上がるので水分は大気に維持され、前線の影響等がなければ雨は上がります。そんなわけで大雨洪水警報で臨時休校が出た午前中には、ほとんど雨が上がっていることが多いのです。

京都市の支援学校は原則暴風警報のみが臨時休校です。これも、午前8時までに解除の場合は1時間遅れで、午前9時までに解除の場合2時間遅れでバスを運行し、午前9時に『暴風警報』が発令中の場合には,臨時休業となります。こちらの方が午前7時の警報一発休校より柔軟で現実的です。

放デイの休所は、事業所によって様々ですが、大雨洪水警報では、ほとんどは営業しています。小学校も休まざるを得ない暴風警報が出ると、送迎に危険が生じますので臨時休業となるところが多いと思います。そんなわけで本日休校の支援学校の子どもは、自宅から送迎してもらうか、自宅にお迎えに行くかで、すてっぷは営業中です。

障害の重い子どもの報告

Oさんは昨日音楽遊びに取り組んでいました。スタッフに様子を聞くと、いつもの通り取り組みましたという回答でした。言葉がなく移動も不自由なOさんの報告は、ともすれば「~をしました」「ご機嫌でした」「機嫌が悪かったです」というパターンになりがちです。

でも、よく観察すると、大人の持っている楽器を見たり演奏する大人と楽器を見比べたり、楽器を大人と交互に演奏すると、大人の演奏が終わると腕を伸ばしてきたり、もっとやってと視線を送ってきたり、楽しいわーと演奏する人に笑顔を返してきたりと、様々な反応があります。ただ「楽しそうでした」と報告する以上にたくさんの情報があるのです。対人相互性はどうか、コミュニケーションのサインはあるか、新しいものへの興味関心はどうか、等の評価の観点をもってとりくめば、報告する中身は豊かになります。

楽しくなくても笑ってしまう

PECS課題をしようとしてもM君はけらけら笑ってスタッフをおちょくっているようで課題に取り組もうとしないという報告がありました。こちらが態勢を整えようとまじめに正してもいう事を聞かず笑ってばかりいるそうです。

同じ話はN君が学校から帰って来る時に、担任の先生が「N君ゲラゲラ笑って調子は良さそうなんですが、私の顔をしょっちゅう叩いてきます」というのがありました。

子どもが笑っている時は、調子がいいんだろうなぁ、楽しいんだろうなぁと思うのは当たり前です。しかし、ASDの人たちの場合、見通しがなかったり、訳が分からなくなっていたり、不快な状況の時に笑ってしまう人がいます。

M君はPECS手続きを身体プロンプトで教え、要求カードを相手に渡すことを思い出したあたりから、行動が穏やかになったそうです。N君も学校で水遊びなど好きな活動をスケジュールに入れることでゲラゲラ笑って叩くことは減ったそうです。

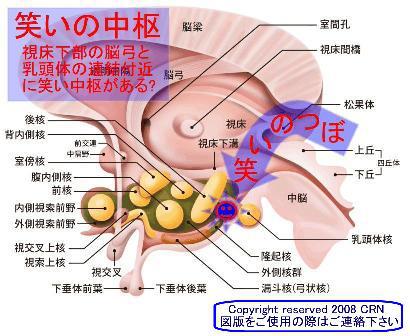

ASDの人たちの混乱時の笑いの原因はよくわかっていませんが、視床下部に笑いのツボがあり、感情中枢の偏桃体とも近いことが何らかの関係をするのだろうと推測されています。

「相手の気持ちをうまく推し量れない」「その場にあった行動ができない」などの症状は、障害が原因であっても、見た目からは判断しにくいため、周りの人から気づかれにくく、理解されないことも多く、周囲からは本人の性格の問題と思われたり、親の育て方がわるいなどと誤解され、本人も家族もつらい思いをすることが少なくありません。私たちは、子どもが笑いながら不適切な行動をとる時、その心理的背景をよく考えていく必要があります。