今日の活動

先生!俺のマウス取ってきて!

新入りのT君がマイクラをみんなとするために、2階にパソコンを運んできました。ところがマウスを忘れていました。「先生、マウスがない」「1階にあったでしょ」「先生!俺のマウス取ってきて!」とT君が言いました。それを聞いていた小学生の先輩たちの顔から血の気が引いていきました。

先輩たちは、『絶対U先生ブチ切れるよな(彼らは事業所で実際に怒鳴られたことはありません)』『自分で遊ぶものを大人に頼むなんてありえん』と思ったのでしょう。でも、先生はブチ切れることはありませんでした。先輩たちは胸をなでおろしたと言います。

「なんでそんな言い方したのかな?」とO先生。「ん-言い方わすれてた・・・」とT君。「それだけ?」の問いに「面白いからかな」と答えます。T君は先輩たちと同じように知的な遅れはありません。けれども学校や学童に行きにくくなっているそうです。

たぶん、友達や他者とのやり取りでもこんな場面があるのかもしれないなぁとO先生は言います。おそらく、相手の感情が読みにくいか、同じような場面で大人に強く叱られたことが行動にこびりつく※フラッシュバック様の行動かもしれません。(※不安など負の感情が引き金になって、以前の不安が生じた言動を無意識に瞬間解凍する様に繰り返す。PTSDの一種と言われたりするがエビデンスはない)

でも、先輩たちの反応の方がO先生はずっと面白かったと言います。「あの子たちも、前は悪態ついたり、非常識言動あるある子どもでしたよね」その彼らが驚いているのがおかしかったと言います。先輩諸君!T君の事よろしく頼みます。

はしゃいでしまう理由

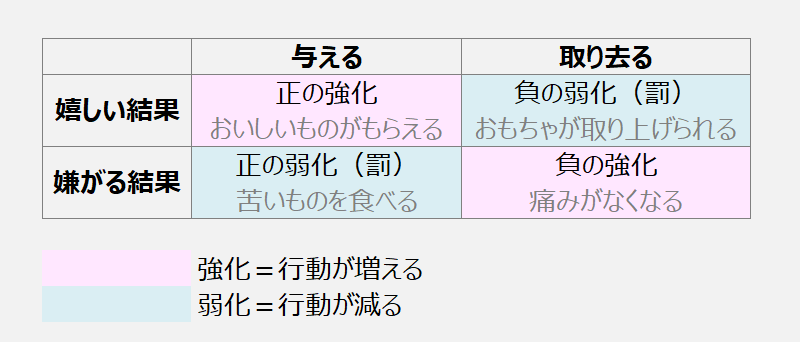

S君はパート職員が関わるとはしゃいでしまうと職員が言います。何故パート職員だとはしゃぐと思いますかと聞くと、子どもの不適切な行為にパート職員は驚いてしまいオーバーリアクションをするからだという意見が多かったです。つまり、不適切な行動は反応せずにスルーすればいいという事です。このブログでは「スルーはあんまり効果はないよ」と何度も書いているのですが、一度身に着いたものはなかなか変わらないようです。

確かに、不適切な行動に着目して声を上げたり笑ったりするオーバーリアクションは子どもの強化子になってしまい良くありません。しかし、スルーするだけでは何が適切なのか子どもにはわからないままです。そこで、不適切な行動の原因は何かを見つけて、それが注目要求行動なら「遊ぼう」要求を出させたり、それが、暇つぶしの反応なら「ビデオ」とか「タブレット」の要求を出せるようにやり直しを教えます。

しかし、いきなり行動問題爆発の場面ではベテランでも行動修正は難しいです。二人が簡単な交渉を何度も経験していることが大事です。課題が嫌だと拒否したときに、終わったら大好きなビデオ見せるよとか、外とに行きたいと要求したら、この課題をしたら外に行こうとか、もっと簡単な交渉はおやつの場面で「まって」で5秒待つことを指示する等、職員と子どもが交渉で向き合う場面を設定する必要があります。

パート職員さんには交渉は難しかろうと、見守りだけをお願いしている職場は少なくありません。しかし、それでは子どもも大人も適切な関係は結べません。前にも書きましたが、重度の子どもははしゃいでいるのは何も楽しい時だけではないのです。不安な時も興奮してはしゃぐことがあります。

つまり、子どもにしてみれば\適切な交渉の経験のない、つまり、交渉したことを達成して「OK!グッジョブ!」の関係性のない大人は子どもにとっては不安で緊張するのです。それが、はしゃぐと言う行動につながっていることがあると思います。パート職員も常勤職員と同じように子どもと交渉して「すごいね。できるね」の関係をどれだけ作るかが問われているということです。

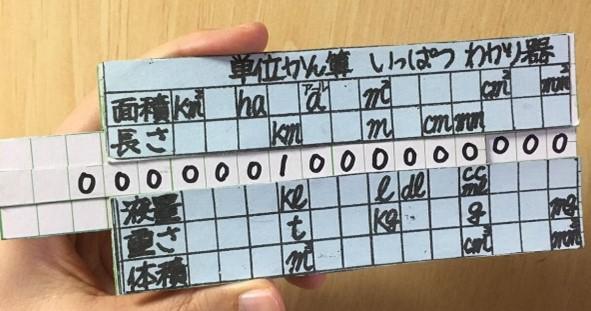

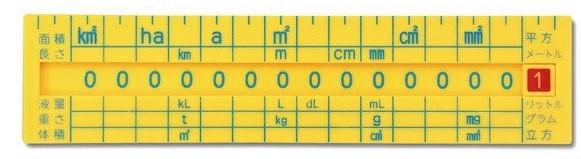

単位の勉強にいいものがあります!! Y先生のじゃんぷ通信7

単位の勉強に苦しむ子どもたちにいいものがあります!!Y先生のじゃんぷ通信7

じゃんぷに通う子どもたちが宿題を持ち込みます。算数の宿題でお母さんたちが口をそろえて相談されることの一つに単位の計算があります。最初は1~2年生の時計が読めない、時間の計算ができない悩みです。算数科の中では「量と測定」という領域です。低学年の時間、長さ、重さから始まり、中学年の面積、体積(厳密にはL、dLは2年生から)、高学年ではすべての単位換算が出てきます。

ずっと悩み続ける中身です。色々な単位のイメージがない中で、頭の中だけで操作しようとしても、正解なのかどうかわからないので余計に定着しません。中学校に行くと、もうそこは分かりきったものとして授業が進みます。

そこで算数を研究している先生方がある道具を見つけました。 「単位計算尺」というものです。昔の先生は手作りで全員が持ち、授業の中で使っていました。現在いいものが発売されています。(写真参照)乙訓でも今の大学生が小学生だったころは使われていました。

よくかけ算で九九表に頼らないで自分で答えを見つけようと必死で覚えさせる練習になりやすいです。同じような発想で単位換算も道具に頼らないで自分で見つけようと最後は暗記に頼りがちです。まだ定着ができずに悩む時にこそ、いつも正解を示してくれる計算尺を手がかりして解くことで次第に単位の仕組みを理解していきます。

不注意がある子やイメージがわきにくい子、記憶※が苦手な子はこの仕組みがなかなか分かりにくいのです。単位のイメージを押さえながら教えることは大前提ですが、単位が複雑になってきた計算をする時には正解が分かることが大事です。(※ワーキングメモリー:換算単位記憶を呼び出して短期記憶に保持しながら換算作業を行うと、作業記憶が容量オーバーで保持できなくなる)

学習障害や発達障害の子どもたちにとって学習する時に、道具を使いながらもいつも正解が分かって、最後にはなかみの仕組みや手順に結びつけられるような支援になることが重要です。

Y先生手製単位計算尺

ベテランは道具のせいにはしない

中学生のR君、昨年までは学校でスケジュール表を使っていたけど、予定変更でパニックを起こすので今年度はスケジュール表を使っていないと職員が聞いて返す言葉がなかったそうです。でも、それは、学校ではあるある事例です。他にも、絵カードスケジュールを使っていたら、気にいらない絵カードを捨てるようになったから、せっかく作ったのにもったいないから絵カードはやめたとか、勝手に好きな絵カードをスケジュールに入れてかえって教員との摩擦になるのでやめたなど、スケジュールを使ったけど諦めたというケースはたくさん聞きます。

でも、それは、スケジュール支援をしたから生じているのではありません。このブログでは何度も書いていますが、スケジュール支援は、PECSでは交渉スキルのかなり後の方のスキルなのです。また、ASDの子どもはビジュアルドライブと言って、見たものに従属しやすい傾向があって、自分は嫌なのに従う事があって後で怒り出す事例があります。つまり、これは自閉症のビジュアルドライブの特性や、スケジュール支援は交渉スキルの積み上げがないと躓きやすいことを、知らないまま指導して起こっている事がほとんどです。

私たちの事業所でもこうしたケースは何度も出会しますが、先の2つの原因がほとんどです。原因を調べる時に必ず職員に聞くことがあります。それは、子どもの自発表出の要求スキルを鍛えないまま、子どもの理解スキルばかりに注目していなかったかどうか、2つ目は子どもの「些細なお楽しみ」の後回しや変更について、大人との交渉トレーニングを地道に積んだかということです。つまり、子どもが絵カードで驚くほど従うようになったのを良いことに、子どもが要求を伝えるトレーニングや交渉トレーニングを抜きに、大人の思い通りに動かそうとしていなかったか聞くようにしています。

絵カードスケジュールのせいにするのは、腕の悪い職人が道具のせいにするのとよく似ています。道具が悪いからいい仕事ができないと言うのです。良い職人は、どんな道具でも上手に使いこなして、一人前の仕事をするものです。そして、ベテラン職人は半人前の職人に向かって「道具のせいにするより、テメーの腕を鍛えやがれ」と檄を飛ばすものです。ベテランはこうも言います。すぐに何かを作ろうとせず、まずはカンナが曳けるように何度も何度も取り組めと、一人前はいきなりなれるものではないと諫めます。道具のせいにするとは、困ったものです。

約束は守る

言葉のないQ君が通所してきたので、これからすることを伝えました。絵カードで「公園」「ぶらんこ」と「事業所」「おやつ」を示して、公園でブランコした後事業所でおやつにしようという意味です。

公園に行くと、ちょうど雨が降った後だったので、ブランコの下に水たまりができてブランコができずに事業所に帰ってきたそうです。それでは、別の公園でブランコしてきたらどうかと他の職員が指示したそうです。

すると、Q君は事業所を少し出た道路で座り込んでしまいました。それをなだめすかして他の公園まで連れて行きブランコをして帰ってきたそうです。道路に座り込む理由はこの経緯を考えれば明確です。もしもQ君が喋れたらこう言うでしょう。「公園に行って帰ってきたらオヤツだって示したのに、なんでやね~ん!」です。

「いやいや、それはブランコの下に水が溜まってから遊べなかったので、ブランコができる別の公園に行こうとしているわけで・・・」そんな理屈は、すでに事業所に帰ってきたQ君には理解不能です。変更の交渉もなく無理やり連れて行かれたという理解になります。「だから大人は信用できない」とQ君が思っても仕方ないです。

絵カードを示すと言うのは言葉で約束したことと同じです。言葉のわかる子に「公園行って帰ったらおやつにしましょう」と言ったなら、必ず変更の際には、「ごめーん、他の公園行ってからおやつでいいかな?」と聞くはずです。あるいは「なんでやね~ん」と子どもが怒ったら説明して交渉をしたはずです。

言葉だろうが絵カードだろうが約束は守るもので、変更が必要なら交渉するのが世の中のルールです。もちろん変更の交渉をしたからといって、納得してくれるかどうかは分からないですが、それはどの子も同じです。言葉がわからないからこそ、「絵カードを示す大人は信用できるよ」と思ってもらえるように、約束は大事にしてほしいと思います。

動画研修と視覚支援

すてっぷでは、今年度になってからパートの方にも支援方法を学んでもらおうとLINEで動画を配信しています。忙しいので編集したものではなく生で1分間ほどの動画をやりとりします。文章であれがどうしたこうしたと書いてもその場の条件や支援者の間の取り方などがわからないので生の動画の方がわかりやすいです。

主にはコミュニケーション場面について動画をグループラインでやり取りしています。Pちゃんのおやつ場面の動画では、Pちゃんが確実なおかわり合図を出してから食べさせる行動を1分ほど撮影したのですが、Pちゃんのおかわりサインがだんだん強化されてきているのが1分間見ててもわかりました。子どものリアクションを待つことが大事と1分喋っても大して重要性を伝えることはできませんが、「目に物を言わせる」と説得力があります。

唸り声でうるさかったQ君の「うるさい+タブレットなし」カードも、ホンマかいなと思うほどの絶大な効果があることが、「論より証拠」でグループライン全員に配信できています。結局、私たちにも視覚支援は有効なのです。音声言語で意味を全部つかみ取っているわけがないのです。ましてや文字言語でも同じです。読むのが苦手な人は何も利用者の小学生だけではないのです。歳をとればとるほど読むのは面倒になってきます。視覚支援最高!

暗黙の了解

P君に、「公園に行くから、みんなのおやつとお茶をリュックに入れて用意してね」と職員がお願いをしました。素直なP君は「わかったー!」といそいそと、準備を始めました。職員は、「低学年なのに言いつけたお手伝いができて偉いなー」と公園で褒めようと車に乗り込んだそうです。

公園に着いて、「P君、用意したリュックは?」と聞くと「え?事業所にに置いてきたよ」と平然と答えたというのです。「いやいや、おやつとお茶はどこで飲むと思ったの?」と職員が聞いてみると、P君は「????」と言う感じだったっと職員から報告されました。

つまり、P君にしてみれば確かにおやつはリュックに詰めろとは言われたけど、そのリュックを公園に持っていけとは指示されなかったと言うわけです。職員一同「あるある」と大笑いでした。暗黙の了解がわからないので字句通りに行動してしまいやすいのがASDの特性です。P君が悪いわけではないので、今度からは「リュックを用意して、そのリュックを車まで持ってきてね」と付け加えればいいのです。

大人でも、「その子を見ておいてね」と指示を出すと、子どもが色々不適切なことをしていても「見ておけ」と言われたから見ているだけにしたと平気で言われる方もいます。でも、その人だけが悪いと言うわけではないでしょう。ユニバーサルな指示は、「見ていて危険な行動をしたら、その行動を防ぐか応援を呼んでください」と言うべきなのです。と言っても、またその行動の防ぎ方でトンでも支援がありそうですが・・・。

子どもの目標と大人の行動

Oちゃんの支援計画を考える時に、コミュニケーション支援のところで「手を伸ばすなど自分から要求できるようになる」という自発のコミュニケーションの目標を掲げました。Oちゃんは機能的なコミュニケーションはまだできない子どもです。

自らコミュニケーションの存在を意識していない人に「要求できるようになる」という目標を掲げること自身は問題ないにしても、目標達成しなかったときの原因がはっきりするような、支援方法を書くべきだという話をしました。

大人がOちゃんの表情や素振りを読み取って、その時におやつを食べさせたり、欲しいものを手渡したりするわけですから、支援者の「間」が非常に大事になります。以前にも(スナックタイム改めコミュニケーションタイム: 08/26) で、支援者が「食べさせる時間」だと考えてしまうと、この「間」がなくなってしまうから、スナックタイムではなくコミュニケーションタイムと改名しようと書きました。

つまり、本人の目標が達成できるもできないも、支援者の見立てと対応如何だと言うことがわかるように、支援方法に書く必要があるということです。「おやつは、手がおやつに動くか、支援者に視線を合わせてきたら「おやつだね」と言いながら口元に持って行き最後は自分で口に入れる動作を引き出す」などと具体的に書きましょうと話し合いました。

そうすれば、支援方法が正しかったのかどうかが、確認しやすくなるという事です。重度の人や支援が難しい人の場合、目標自体は正しくても具体的にどう支援するのかと言う方法が書かれていないと、延々と同じ目標が続き、支援計画が形骸化してしまうと思うからです。支援は、大人がどう行動するかがカギなのです。

強化子・動機付け

事後評価の会議でM君に靴を靴箱(段ボールBOX)に入れるように取り組んでいるが全くできないと報告がありました。M君は注意が転導しやすく周囲がざわついていたり好きなものが目に着いたりすると気が散ってしまいます。

けれども、郵便物を二階の先生に渡してきてねとお願いすると、移動中に様々な刺激があるのに郵便物を届ける事ができ、「ありがとう、じゃぁ1階のN先生にこれを渡してきて」と再びお願いしても正確に持帰ることができます。これだけの目的行動がとれる人が本当に目の前の靴箱に脱いだ靴を入れる事ができないのかどうか話し合いました。

話し合った結果、何故郵便物は運べるのに自分の靴は目の前の靴箱に入れられないかの推測は二つでした。一つは、部屋に入るときは全員が入ってきて、玄関口がざわつくので気が散りやすいことです。この際、玄関口の子どもたちがいなくなってから、プレイエリアが視界に入らない場所で取組むことにしました。

もう一つは、郵便物が一人で運べるのは、人が好きなM君にとっては二階の先生の場所に行くこと自体が動機になり、先生に会う事が強化子になっているということです。靴をBOXに入れても彼にとっては利得はないので学習しないという推測です。したがって、彼のお気に入り絵本を通所後はすぐに手に取ろうとするで、これを強化子にして、BOXに靴を入れる→絵本を与えるというルーティンで支援すればどうかという話をしました。

障害の重い人にはマンツーマンで介助をすることが多いので、できそうなことでも介助者がやってしまいがつです。実際にできるように支援しようとすれば、動機や強化子を把握して自発行動を引き出す必要があります。支援学校の子ども中心につけられる「個別サポート(Ⅰ)」とは介助行動の加算ではないのですが、日常生活動作が全介助を要する人が対象とあるので、障害を固定化して見てしまいがちです。

休憩・遊び??

よく子どものスケジュールに「休憩」とか「あそび」とか示して「自由にしていいよ」と言う意味で使っていることがあります。でも、これは子どもによっては、何をしていいかわからない事になります。今日は子ども自己刺激の声が大きかったと言う報告があったりしますが、その前にその時子どもがどうしていたのかが大事です。

何かをしていて声が出るなら、貧乏ゆすりとか椅子のギッタバッタンと同じようなものですが、何もしていない時に声が出てしまうなら、暇なので自己刺激をしているか、声を出していると誰かがするべきことを指示してくれる事があるので、「暇なので指示して」という注意喚起かも知れません。

コミュニケーション障害が重い子どもの場合は、後者が多いです。そうであるならば、やり直し行動で絵カードで好きなものを要求する等を教えます。大事なことは、大人が思っている「休憩」「あそび」は目に見えるものではありませんから何をしていいかわからない子が少なくないのです。「休憩」ではなく「忍たまビデオ見る」とか「髭男のアルバムを聴く」「シルバニアンファミリーを並べる」等具体的な余暇の過ごし方を提示することが大事です。

神支援 視覚支援 分化強化

L君はタブレットで遊ぶ時に、「うーうー」と自己刺激の低い声を出しながら遊びます。最近特に声が大きくなってきたので、本格的に唸り声の消去に取り組むことにしました。本人に自覚がないとはいえ、集団生活をする場合は他の人の迷惑も考える必要があります。また、唸り声があるだけで皆から遠ざけられるのは、L君にとってもマイナスだからです。以前にも耳障りな声については(奇声を減らす支援 : 08/06)で掲載しました。

言葉のないL君に自覚してもらうためには「うるさいからやめて」と言葉でお願いしても意味が分かりません。「うるさい」というのは他者の気持ちですから見えません。また「うるさい声」そのものも見えません。これを言葉でお願いしてL君に理解してもらうにはハードルが高すぎます。視覚支援にして絵にするにしても、「うるさい」をどう表現するか「唸り声」をどう表現するか難しいですが、言葉よりは理解してもらえる可能性は100倍あるとは思います。

そこで、L君がタブレット遊びで「うーうー」唸っている時に、タブレットを取り上げて「うるさい顔✕」と「静かにシー顔〇」カードを渡します。絵カードを見て声がなくなったタイミングで、タブレットを返すというやりとりを何回か続けました。すると、タブレットで遊んでいても、ほぼ声がでなくなったのです。「神支援でした」と職員は言います。

視覚支援が功を奏したと言うよりは、応用行動分析で考えると、唸り声を出すと強化子(タブレット)が取り上げられ、唸り声をやめると強化子が与えられるという分化強化※が成功下のだろうと考えています。しばらくこの対応を続けてみようという事になりました。

※分化強化とは、心理学、行動学用語。複数の反応が出現した際に、片方の反応は強化し、もう片方の反応を弱化する事を指す。正しい反応だけを強化していくことで、その行動はより確実になる。

動画で支援

高等部のK君がボール投げを楽しそうにしていると職員から報告がありました。前々回、初めてボール投げのやり取りをしたけど、ものすごく嫌そうな顔をして、ボールが飛んでくると恐怖の顔色になり無理なのかなという報告がありました。

どうして教えたか聞くと職員の投げたり受けたりする様子を真似るように指示したと言うのです。ASDの人の中には、指示されて人の真似をするのがものすごく苦手な人が少なくありません。「こっち見て」「ここを見て」と大人は言うのですが、「こっちってどこや?ここってどれや」と言葉で言われても人のどこを見て何を真似ていいのかわからないからです。

そこで、ボール投げの動画を見せましょうという事になりました。タブレットの動画は何を見ていいかすぐにわかります。注目点がわからなければ指さしても示せます。前回は、ボール投げの動画を見てK君一発で何をしているのか、どうすればいいのかわかったようで、その後すぐに他の職員と上手にボール投げ・受けができるようになったそうです。

そして今回、最初にうまくいかなかった職員とボール投げをすると、嘘みたいにニコニコして上手にできたという報告となったわけです。最初の段階では、どうしていいかわからないのに、前で職員が「○×△ω」と訳の分からない事をしゃべっているかと思えば、突然ボールが飛んできて顔に当たりそうになって、「怖い怖い」と思ったのかもしれません。今ニコニコしているのは「先週、動画見て良く分かったわ」という安堵と自信の笑顔なのです。百聞は一見の「動画」に如かず・・です。

ちゃぶ台返し2

Iさんとインターン学生(すてっぷではインターン学生を受入れています)でオセロをしていました。どちらも女性で和やかにゲームは進みました。Iさんはいつものんびりとした口調で受け答えをする女子なので、みんなから好かれています。結果は、Iさんの負けとなりました。その途端、Iさんはオセロ板を無茶苦茶にかき回したそうです。

職員は、Iさんでも悔しくて感情を露わにすることがあるんだと、驚きと共にある意味ホッとしました。インターン学生はIさんにオセロ版をかき回した理由を聞くのですが、「やりたくなかった」とぽつりというだけで意味が分からなかったと言います。おそらく「(負けてしまうなら)やりたくなかった」と言いたかったのでしょう。

インターン学生は、こうした時どうしていいかわからなかったと言います。お話ができる子どもなのに突然爆発する感情に驚くことは職員でもあります。こんな時は、感情の表出を否定しないことです。「そんなことしても伝わらない」と否定して言うのではなく、「怒っているのはよくわかったよ」「くやしかったよね」と感情の種類を教えます。

その感情が「悔しい」という事が共有できれば、その表現は「くやしー」「はらたつー」と言えばいいことを教えます。一緒に怒る練習をしてみます。子どものうちに感情全てを内面で処理することは求めるべきではないです。まず、言葉にしてみる事で大人が「そうだね悔しいねぇ」と調整してあげればいいことです。だけど、ボード板をぐちゃぐちゃにするような「ちゃぶ台返し」は禁止ですと教えていきます。

交渉とスケジュール支援

J君がスケジュールを見てプール遊びは嫌なのでキーボード遊びがしたいとキーボードの絵カードを持ってきました。職員はスケジュールをその場で自在に変更するのは問題があると思ったので、プールの後にキーボードと交渉したけれど本人は納得しないので、外に行くのが嫌なのだろうからと推測して、プットイン(作業)課題のあとにキーボードではどうですかと交渉するとOKが出て交渉成立となったそうです。

この場合、職員が子どもの要求そのものは認めて交渉した点では良かったのですが、問題はスケジュール提示です。J君がスケジュールを理解しているのかと聞くと「課題」「おやつ」「課題」の3個提示位くらいは理解していると言います。それに対して「最初に納得した「プール」は嫌だとキーボードを要求している。スケジュールは交渉成立の証文のようなものだから、それを反故にするならスケジュールは成り立たない」という意見が出ました。

でも、スケジュールは理解しているという職員によく聞くと、最初にスケジュールを本人に丁寧には説明していないと言います。もしも、丁寧に説明していたら、その時点でプールは嫌だという行動があったかもしれないと言うのです。以前にもスケジュールは交渉の最終形だと書きました。(スケジュールの間違った使い方: 06/17)(好き好き交渉: 08/23)

絵カードスケジュール支援は子どもの見通しを視覚化することで理解を促すものだという説明が多いですが、それだけでは、子どもによってはスケジュールボードに貼っておけば要求が実現すると思ったり、スケジュールボードから絵カードを外せば回避できると思ったりするASDの子どもは少なくないのです。

こうした誤解を予防するには、しっかりと2枚絵カードで交渉したり、要求物をしばらく待つことを教えるなど、要求と同時に適応行動も教えていく必要があります。その土台がある程度固まったうえでスケジュール支援は成り立ちます。ただ、お互いに了解したスケジュールであっても、大人も子どもも、何かの都合で今はダメだという表出はあって然るべきなので、それを教える段階がいつなのかは議論のあるところです。これは、みなさんに考えて欲しいと思います。

リモート職員会議

NPOホップすてーしょんは、二つの事業所があります。主に子どもの遊びや生活から療育アプローチをする「育ちの広場 すてっぷ」と、発達障害のある就学前の子どもたちと、学習障害のある小中学生の学習から療育アプローチする「学びの広場 じゃんぷ」があります。この二つの事業所には4人づつの正規職員がいて、月に一度リモートで職員会議を行っています。

この職員会議では8人の職員が実践の紹介や教具の交流をして、働く場所は違うけど、発達障害の支援コンセプト、志は同じであることを実践交流を通じて共有しようとしています。二つの事業所の療育の形態は違っても目指していることは同じだと言うのは簡単ですが、お互いの生の実践を知らなければ気持ちは離れていくものです。

リモート会議の資料にペーパーは全く使いません。基本はパワーポイントによる写真や動画のプレゼンテーションで実践を交流します。プレゼン時間は一人5分と制限していますが、いつもみんなオーバーランして話してしまいます。今日は読み書き障害のある子どもの音読法の動画紹介、作文が苦手な子どもにマインドマップを使う実践、就学前療育に感覚統合の取り入れ方、ローマ字指導に効果的なICTアプリの紹介、食事や作業のワークシステム支援と、これだけで論文が数本書けそうな中身です。

これまで、会議と言えば長々と話すことがスタンダードとされてきましたが短時間で動画等を見せてもらったほうがはるかにわかりやすいです。百聞は一見にしかずは子どもに限ったことではないです。できるだけ「見せる交流」を進めていこうと思います。

スナックタイム改めコミュニケーションタイム

Hちゃんのスナックタイムを動画で撮り検討会をしました。Hちゃんには言葉だけでなく機能的なコミュニケーションスキルが確立していないので周囲の大人がHちゃんの気持ちを読み取って日常生活を送ることになります。最近は職員が差し出した二つゼリーの一つを指で触れて選んでいるような仕草が見られるという報告がありました。

今回の動画では選ぶ場面は撮れず拒否の場面でした。職員が喉が渇いたただろうと慮ってスプーンでお茶を口に運ぶと、大きく口をひらいて受け入れるのですが、そのあとすぐに口からお茶を出しています。次に勧めてもコップをはねのけて拒否しているようです。では、何故口を開いたのか議論になりました。

この前のシーンで市販のボトルからコップに注いでいる様子をHちゃんは見ているので、好きなジュースと勘違いしたから口を開けたとする意見と、Hちゃんはスプーンを口元に近づけると反射的に開けてしまう癖があるという意見です。いつも職員から嫌そうに見えても勧めれば食べますというふうに誤解されているのはこの癖のせいだと言うのです。

一旦食べたものを口から出したりしなくても、いらないという意思が見えたならやめるべきだと話し合いました。何より、おやつの時間は「おやつを食べなくてはならない時間」ではないということです。すてっぷでは食べるのがとても早い子も半数以上いるので、どうしても早い子どもに日課の速度が引きずられがちです。

けれどもHちゃん達にはこの速度は早すぎてついていけないから、わざわざマンツーマンにしてゆったり表情を見ながら、食の時間を過ごせるようにしているのです。他の子どもに合わせて慌てる必要は全くないのです。そもそもスナックタイムと言うネーミングがいけないという事になり、おやつを用いたコミュニケーションタイムとして考えようという事になりました。

いるい・いらない、これほしい・あれがいや、ちょっと一服、また欲しくなった、と様々な表情や動作を読み取ってやり取りをするコミュニケーションタイムとして考えれば、もう少し本人の気持ちが尊重される時間になるのではないかと思います。おやつは残したって全くかまわないですが、気持ちは全てかなえてあげて欲しいのです。きっとそれが、適切な機能的コミュニケーションにつながっていくはずです。

依存性とマンツーマン体制

Gさんに職員が近づき過ぎたためか、Gさんが職員の手をずっと握りしめてしまい離れる事ができずに困っていました。不安傾向の強い人の中には、必要以上に介助したり近づきすぎると、自分をすべてその人に預けて離れなくなってしまう事があります。

職員には、本人の不安は伝わりますから無下に手を振りほどくわけにもいかず、子どもが職員の手を持って自分の手の代わりをさせるという「逆二人羽織状態」が続きます。こんな場合は、支援者が交代すれば比較的スムースに依存状態がリセットできます。依存されていた職員は、「お仕事なので行くね」と、本人の視界から外れる仕事をしたり外出したりするのが効果的です。

そして、次の支援者は机をはさむなどして距離を保ちながら作業や課題を提示していきます。また、障害の重い方が多い事業所や支援学校現場では、マンツーマンの体制を組みがちです。これが依存性の高い人たちの自立行動の障害になっていることが少なくないことを知っておくことも大事です。

支援体制を組む人は、できるだけマンツーマンではなく利用者と職員の体制を、依存度の高い人を含めた複数の利用者を複数の職員で対応するような支援設定が必要です。職員の担当を利用者1名だけにしておくと、その人だけ支援する動きになりやすく、せっかく集団指導をしているのにマンツーマンの二人が孤立している事が少なくないのです。該当職員が支援に行き詰った時は、2番手3番手の職員がフォローしていく支援体制が、子どもの自立を促す土台となります。

下手なのに好き??

小学生でバレーボールをしました。最初は男子だけでレシーブの練習をしていました。それをEさんが見ていて、「あたし、それ知ってる。小6で少し教えてもらった」と男子の中に入って夢中で取組み始めました。知っているとは言っても、ほとんど経験がないようでレシーブしたボールはあっちこっちへ飛んでいきます。それでもEさんは楽しそうに遊んでいます。

それを見ていたF君が「へたくそなのになんで面白いかな??」と職員に呟きました。「なんでやと思う?」と職員。「わからん!下手やったら俺は絶対おもろない」と言い残して輪の中に戻っていきました。F君は別にEさんが輪の中に入って迷惑だと言っているわけではないのです。下手なのに何故楽しそうにみんなと遊べるかが不思議で仕方がなかったのです。

職員がこんな時はどう応えたらいいのだろうと職員会議で話しました。あれこれ説明せずに、「良いことに気が付いたね」と言って、自分と違う人に関心を持ち、人はみな違うという気づきを褒めてあげればいいと話しました。ここで、Eさんの下手でも皆と遊ぶところが偉いとか、勝つことだけがゲームの楽しさではない、と野暮なことを話しては、高学年にはNGだと話しました。

勝ち負けばかりにこだわっていたF君が、ニコニコして下手バレーに取り組むEさんに関心を持って、「何が楽しいねん?」と気づいたことを職員みんなで共有し見守っていけばいいと思います。子どもの遊びって子どもの新しい気づきが発見できるので、いつも新鮮な気持ちになります。

好き好き交渉

1年のD君の絵カード理解が進んできました。タブレットの要求。好きな種類のジュースの要求。外出の要求。と区別ができます。では、そろそろ「交渉初級編」に入る必要があります。

交渉を教えましょうと言うと、嫌なことの次に好きなことを強化子にして「~したら~」を示し子どもとトラブっている現場あるあるをよく見ます。順番に絵カードを並べるだけで交渉を理解する子もいるのですが、全く分からない子もいるのです。この場合は、最初に教える交渉の段階は、君の要求したものは後から必ず来るよという事がまずわからないと成立しません。

せっかく好きなジュースを頼んだのに、嫌いな野菜を食べてみませんかと示されたら、いくら好きなジュースが後に示されても応じる事ができません。というか、後にジュースが来ることはこの段階では理解していませんから、野菜を食べるくらいならと拒否するしかありません。これでは交渉の初級指導は失敗です。

交渉の初期は、まずは好きなものとのトレードオフです。好きなジュースとまぁ好きなジュースとか、好きなタブレットゲームとまぁ好きなタブレットYoutubeとか、まぁ、それならいいけどと本人が受け入れられるものを示します。そのあとで本人のものが来たら、そのうちに要求したものが後に示されているカード表示の意味、交渉の意味を理解していきます。

交渉の絵カード指示の意味がわかれば、徐々に本来の交渉に入っていきます。絵カード要求は分かるのに交渉ができない場合の躓きは、ほとんど「嫌い好き」提示で生じています。まずは「好き好き」提示から交渉に入っていけばうまくいくはずです。

小学生の悪態への対応

小学生集団がゲームをしていてC君があまりにうるさいので、職員が「レベル2の声※でお願いします」と正したそうです。それに腹を立てかC君は「俺はこの声しか出えへんし!」と悪態をついたそうです。「その後、どう指導をされましたか?」と聞くと、自分は距離を置いた方がいいと思って、口ごたえをスルー(無視)したというのです。

スルーを繰り返すとどうなると思うか職員で話し合いました。効果のある無視は本人が職員を引きつけたい注意喚起の場合に限るので、この場合は職員を避けたい言動なのでかえって悪化してしまいます。つまり、悪態をつけば職員が黙って離れていくという理解になるからです。

おそらく、職員の言い分は単なる無視ではなく、自分が腹を立てしまい冷静になれないので子どもと距離を置いたと言われたのだと思います。ただ、そうであるにしても、子どもの行動の原因は職員の言動がスタートですから、今更スルーはできません。子どもは職員の注意行動を避けたいから悪態行動を繰り返しているのです。そこで職員がスルーしてしまえば子どもの悪態行動を強化することになります。

ここは、セオリー通り、悪態をついても職員の注意行動は終わらないという、行動の弱化を行わなければいけません。同時に、この事態を解決するには「こうすればうまくいく」方法を子どもに教えて強化します。つまり適切な分化強化を行うのです。ただ、職員が冷静でいられないなら、第三者の職員を入れます。

「二人とも、こちらに来てください」と別の職員が登場して、双方の言い分を公平に聞きます。そして、現在のお互いの誤解を解いたうえで、今後は注意する人は何のために声を下げて欲しいのか説明して注意すること、注意された方は、それに気づかなかったことを詫びて指摘に対しては「教えてくれてありがとう」と答えれば「わかってくれてありがとう」と職員からもお礼ができることを話します。

そして、念のために同じようなことがまた起こったら、今回のように第3者を入れて解決する手続きを約束します。最後に、今日の解決ロールプレイをして終了です。家庭では、第3者がいないこともあるので難しいかもしれませんが、学童保育や学校では、このやり方で解決できることは少なくないと思います。

ASDの人の場合は、他意がないのでこのやり方が理解してもらいやすいです。愛着の課題が大きい人の悪態は、注目が目的ですからこれではうまくいかないことが多いのですが、適切な方法ならば、受け入れられて注目をしてもらえるという意味で分化強化の原理は同じです。

※レベル2の声:すてっぷでは声の大きさのフィードバックができるようにレベルメーターを示して指導しています。