今日の活動

注目要求と自立

H君は半年前まで逃げる子でした。目を離したすきに、ドアから飛び出して事業所の前のマンションのエレベーター遊びに行くのです。「エレベーターが好きなのでエレベーターに逃げていく」と当初は職員から聞いていたので、H君が来たときは事業所は施錠していました。それでもダイヤル式のカギは番号を盗み見して覚えて開錠して逃げていくことが何度もありました。

それが、最近では自分から好きな活動の準備をしたり、嫌いではない作業をしたりしてドアが開いていても、飛びだそうとしなくなりました。その理由は、H君の見立てを変えたからだと思っています。H君はエレベーター遊びは好きですが、逃げていくのは注目要求からだと考えたのです。それまでの事業所の子どもの不適切行動への対応は「見ないふりをする」スルー行動でした。しかし、それではどうすれば正しい注目をしてもらえるのか子どもにはさっぱりわかりません。注目しない職員のスルー行動は支援上役に立たないと修正したのです。

「適切な行動をすれば先生は見ているよ」というメッセージを出し続ければ子どもは逃げたりして注目を集める必要はありません。(注意喚起行動 : 2020/09/03)や(注意喚起も強化子に: 2020/09/18)で述べてきたように、注目要求には正しい行動を教えれば子どもは適切な行動を学習していきます。H君は(逃げる子 : 06/24)で書いたように注目要求が高い人なので、それがスルーされ続けた結果バースト(飛び出し行動)してしまった子どもだったのです。

ただ、良い行動を大人が見ている時は適切な行動ができるのですが、大人が注目しないと不適切な行動が呼び起こされるという心配があります。注目要求が続くという事は見守る大人と活動の提供がいつも必要で、余暇を一人で過ごすと言う課題は残っているのです。これは、賞賛やご褒美契約で消えるように思えないのです。H君の一番の強化子は大人の注目だからです。でも、適切な行動がどんどん増えているのだし、注目要求が本当の賞賛要求に変わらないとも言えないし、そもそも一人で過ごす好きなことが見つからない原因もわからないのだから、焦らないで見守ろうという事になりました。

要求の自傷とどうしてもダメなもの

G君が頭を床にたたきつけて怒って(表現して)います。G君とは以前(電池が切れて困っています。:2020/07/17)の言葉のない人です。G君の前にタブレットを持って行き写真を示して何が欲しいのか探りました。扇風機の写真の上でG君の眼差しが光ったように思ったので「扇風機ですか?」と聞くと手を上げてくれました。

困りました。扇風機遊びが好きなのは知っているのですが、G君は危険がわからないので事業所では扇風機遊びは禁止しようという話を昨日したところなのです。「ごめん、G君扇風機はないのよ」と示すと、猛烈に怒りだしてまたまた床に頭を叩きつけます。職員もどうしたものかと、頭を打ち付けないようにG君の体を支えて途方に暮れていました。

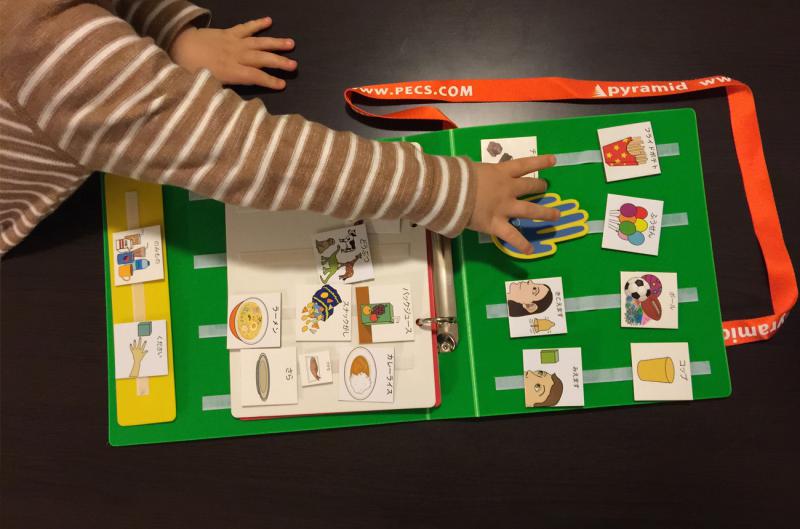

G君は、頭を打ち付けるか大声をあげるかして大人を引き付けて要求を叶えてきました。PECSに取り組んで今では数十種類の要求ができるようになってきました。また、機能的コミュニケーショントレーニングと合わせて「待って」や「~したら~」と言う契約にも応じられるようになってきました。

しかし、今回のようにどうしても困るものについては、契約がなりちませんでした。「USB電源で動くパーソナル扇風機ならいいよ」と示しましたか、そんなおためごかしで騙されないぞと拒否されてしまいした。もとはと言えば、昨日までは玩具として職員が彼に与えていたものを今日から手のひら返しにダメだと言っているわけですから、怒るのは無理ないのですが、怒りが沸騰すると最大の要求武器の自傷で訴えてくるので困ってしまいました。

今回は、時間が解決してくれましたが、本人がどうしても手に入れたいものが、何かの問題で禁じなければならなくなったり無くなったりしたとき時、どんな説得の方法があるのか考えてみたいと思います。禁止を伝えるために本人のブックに扇風機を入れておくかどうかも思案のしどころとなっています。しかし、本人の認識できるものをブックの中から削除するのは、表現の自由から考えて違法行為でもあります。しかし、ASDの支援の場合「ダメ」や「NO」表現はご法度です。「こうすればOK」「いいねYES」を使ってルールは教えるものなのです。それが私たちのいう「契約」支援なのです。そうはいってもどうしてもダメなものが世の中にはあります。どうしたものか、G君と一緒に途方に暮れています。

夏休みと身辺自立

昨年は感染防止の学校休業が先制パンチになって、夏休みだかなんだかわからない短いお休みでしたが、今年はしっかり1か月間の休みがあるので、「すてっぷ」としても一日プログラムを充実させようと考えている最中です。朝から夕方まで支援ができるということは、生活上の様々な問題に一貫してアプローチすることができます。

身辺自立の課題では、食事や排せつについて計画的に取り組めます。学校で給食を食べない子どもや、排泄は紙おむつにすると決めている人など、1日プログラムの日は食事や排せつの機会が多くなります。毎日とは言わずとも、長い時間職員も本人の様子が観察できますから手立ても打ちやすくなります。

このブログでは、食事のこだわり問題は平日では機会がないのであまり書いていませんが、ASDの子どもの強い偏食は少なくありません。筆者は焼きそばだけで成人した人を知っていますが、他にもふりかけなしの白飯だけでは絶対に食べない人や、炊き立てでないと食べないので炊飯器を持ち込んで毎日昼食をしていた人等ハードな人を体験しました。

これらの人はどちらか言うと味や食感のこだわりで家庭でもどこでも食べないと言う偏食です。ただ、小さい時期の食の問題は、かなりの割合で場所のこだわりがあるようです。これは食に関わらず排泄でも起こり得ます。つまり、家ではできているのに学校や施設でできないというものです。ほとんどの原因が、そこで食や排せつについて本人には嫌な出来事があったというものです。

つまり場所と食事や排せつやが結び付いて、恐怖感や不安感が高まってできない場合が多いです。もちろん、大人には悪気はありませんが、食事や排せつへのアプローチが本人には理解できず、ほとんどの子はコミュニケーションに課題がありうまく表現する力がないので怖い体験となって記憶に焼き付く場合があるのです。

ですから、そうした原因を抱えているかもしれないと慎重にアプローチすることが大事です。すてっぷでの昼食が初めての人は最初の環境設定やアプローチが重要なので保護者の方の協力がいるかもしれません。一度口にしてしまえばほとんどの子どもは食べられるようになるので、食事は最初の準備が重要です。逆に言えば、最初で失敗すると長い取り組みになる事が多いです。

オムツへの排泄を便器に誘導するのも同じようなことを留意しておく必要があります。こちらは定時排泄ではほとんどうまくいかないことをブログに書いてきました。(紙おむつトイレ:04/05)(トイレ考:05/07)こちらは、便意の神様が味方に付いてくれないとなかなか難しいものがあります。ご家族と連携しながらどうすればうまくいくのか、職員一同今頭をひねっている最中です。気張りたいと思います。

ホワイトボード

Bちゃんが、全体のスケジュールを書いたホワイトボードの前でゴソゴソしているので見に行くと、帰りの配車表を並べ替えていました。C君はD先生の車、EさんはF先生の車でと自分の思いついた配車に変更しているのです。(スケジュールの間違った使い方 : 06/17 )で紹介した子はBちゃんの事です。つまり、相変わらずスケジュール表が自分で貼り替えれば思った通りになる魔法の表と理解しているようです。でも、不思議なことに、今回は自分の配車は触らないのが、新しい変化です。これは何故だかわからないのです。

Bちゃんの様子を非常勤の職員が報告してくれたのですが、その時どう対応したのか、職員はBちゃんの行為をどう思ったのかは送迎時間の最中なので聞くことができませんでした。子どもたちの様子を事細かに報告してくれることは大事ですが、職員の対応や考えも教えてもらえると、さらに助かりますとお願いしています。それは、職員の対応次第で気になる子どもの行動の多くが強まったり弱まったりする原因になるからです。

Bちゃんの今回の行動についてはどう対応すればいいのか、正解はわからないです。しかし、職員のリアクションが分かっていれば次のBちゃんの次回の行動が分析しやすくなります。現段階の推測では、これはBちゃんの再現遊びの一種で、不適切行動とまでは言えないと考えられます。また、自分の配車を触ると注意されたので他の子どもの配車を変えているのかもしれません。

しかし、ホワイトボードを触られるのは他の子どもの支援や業務上問題があります。どう対応すればいいのか、Bちゃんの支援にアイデアが求められていると思います。すぐに思いつくのは、配車はパーソナルな情報だから全体に示す必要はなく個人スケジュールにする事です。しかし、それでは理解できる子には誰と乗って行くのかの情報が提供できません(そこだけ口頭報告という手はありますが)。貴方ならBちゃんや他の子をどう支援しますか?

子どもの言葉

A君が今日は公園に行きたくないというので職員が理由を聞いてみました。ただ、A君が言葉を思いつかないので、職員が当てることになりました。「タブレットがしたいの?」ときくと「ちがーう!」と言うので何だろうとあてずっぽうに言っているうちに、もしやと思いタブレットの中に入っているアプリの名前を言ってみました。

「数字の歌?がしたいの」「そう!数字の歌がしたいの」な~んだ、やっぱタブレットかぁ、という事でA君はタブレットで遊べたわけです。職員会議では、でもそれって「子どもあるある」だよねという話になりました。大人の「タブレット」の概念は、タブレット本体だけでなく、タブレットの中にあるゲームアプリも、それで遊ぶ行為もすべて総称しています。でも、子どもによっては「タブレット本体」しかイメージできないことがあるのです。「タブレット」と特定のアプリで遊ぶことは結びついていないことがあるのです。

普通は、「タブレットしたい?」から類推してそのアプリで遊ぶことと同義だと考えていくものですが、厳密にアプリ名で言わないと遊ぶことと結びつかないこどもがいます。状況や場面から言葉の言外にある意味をつかむ力を、メタ認知と言います。言葉は教えられますが、言外の意味は文字通り言外なので教えることができません。「違う」と言う子どもの言葉を大人が「真に受けた場合」は、提示したものと別の類型のものを提示していくので、余計に通じ合えない時間が長引いてしまう場合が良くあります。

でも、この子はメタ認知が弱いなと知っていると大人側の修正は早くなります。子どもの受け止める言葉も発する言葉も、その子のメタ認知レベルをとらえるスキルを大人が持っていれば、案外スムースにコミュニケーションができると思います。

内省と自尊感情

職員会議で「今日は感動しました」とY君の報告がありました。Y君はこれまで人が困っていても我関せずで、友達のために助けてあげてと言っても「なんで俺がやらなあかんねん」と文句を百倍にして返して、自分が客観的にみんなにどう見えるかなど考えもしてないようでした。そしていつもぼやいているのは「俺なんかあほやし」「働くところも将来ないし」と自己イメージも大変悪い子どもでした。

ところが、先日1年生のZ君がお気に入りのタブレットをしようとしたらみんな貸し出していてなかったので、職員が誰かZ君に貸してあげて欲しいと全体に声をかけたのです。結局、他の子どもが使い終わったのでZ君は泣かずに済んだのですが、Y君があとで職員に向かって、しみじみと呟いたそうです。

「あんな、Z君にタブレット貸してくれる人って聞こえた時、6年の俺が貸してあげなあかんと思ってん。思ってんけど、でもまだ使っている最中やったし、『貸してあげる』って言えなかった。あかんなって分かっているのにできなかった」と職員に伝えたそうです。「君の揺れる気持ちは良くわかったよ。今度頑張ろう」と職員は言葉を返したそうですが、Y君はまだ内省を続けている感じでした。

Y君は近頃「ありがとう」をいつも言うようになっているのが職員の間でも話題になっていました。「Y君、ディスるのがなくなって柔らかくなったね」と言われていたのです。これまで叱られてばかりだったのが、簡単な約束でいいので、できたらご褒美あげるのと同時に思いっきり褒めようと言うのがこの半年の支援方針でした。それが効果があったのかどうかは分からないですが、環境変化として大きく変わったのは約束した行動を褒めることを半年積み重ねたことです。

自尊感情の低い人は、そもそも褒められ経験がありません。しかも、発達障害があると、他の子どもには簡単なことでも、不注意や忘れ物で悪気はないのにいつも叱られる事が続きます。そんな彼らに、活動の前に「○○をしよう」と約束をして成功したらご褒美と共に強く褒める事を続けていくと、自尊感情は少しづつ高まっていくのです。ただ、年齢が高くなればなるほど、叱られ体験が多ければ多いほど自尊感情の積み上げに時間がかかる人は多いようです。

ご褒美について訝られる方もいますが、他者感情の読み取りの苦手な人にはご褒美の嬉しさ(感情)と褒め言葉を結びつける連合の過程が必要だと考えられます。これは失敗に罰や叱責を与えるより、永続的な効果があることが科学的に証明されています。褒められて嬉しい感情体験で徐々に彼らの心は快復していきます(感情を学ぶ:2019/11/05)。そうして自尊感情が高まれば、「良き自分」がどういう自分なのかわかってきますから、自分の課題も見えてくることになります。Y君の言葉は「良き自分」を目指した内省の言葉だったのだと思います。

終了の伝え方

X君が休憩時間にパソコンでYoutubeを見ている時、休憩時間の終わりをどう伝えればいいかという話を職員でしました。X君はスケジュール操作ができる人ですから、スケジュールに移動するきっかけをどう作るかという話です。これまでは、一律にタイマーを使っていたのですが、タイマーでも声掛けでも本人がわかるなら、声掛けをすることにしました。タイマーセットしても準備ができていない場合が多いからです。

本来タイマーは、時間の見通しを数字のカウントダウンで知らせるところに意味があります。タイマーで時間経過が読めないなら、アラーム音が声掛けに変わるだけで終了のキューとしては違いはありません。X君には、次の作業が始まるよと、Youtubeを見ている本人の目の前に作業の手順表も示して知らせているとのことでした。「休憩終わりだよと言うだけでは伝わりませんか」と聞くと、試したことがないけど多分わかるはずという事でした。

視覚支援としては次にすべきことを示すのは間違いではないのですが、スケジュール行動が確立している人なら作業手順表を目の前に示さなくても、自分からスケジュール表に向かえばわかる事です。必要以上の支援はおせっかいかも知れません。なんでも目の前に出せばいいわけではなく、本人に視覚的にもうるさくない程度に、自発的に日課を知る支援をするのが、青年期の配慮としては大事です。そして、もし本人がもうちょっと待ってという素振りを示すなら、交渉する良い機会ができたと考えればいいと思います。

絵カードを指で叩く

W君は公園でブランコを先生に押してほしいので、ブランコ横に貼ってあるブランコカードを剥がして先生に渡し、「ブランコ押してください」と自発の要求コミュニケーションが何度でもできるようになりました。お母さんも公園で写した動画を見て、こんなことができたんですねと喜ばれています。

ところが、事業所に帰ってきてジュースの絵カード要求ができません。絵カードを用意しても机の上に置いた絵カードをトントンと指でたたき続けているのです。「おかしいなぁ、公園ではきれいに絵カード要求ができるのに何故かな」と職員は不思議がります。

自分の欲しいものを絵カードを渡して伝えるPECSのフェイズ1は、できない時は子どもの後ろにプロンプターと言って、身体プロンプト(手を持って絵カード要求の行動をさせる)を行います。受け手のコミュニケーターは子どもの欲しいものを持って、手の中にカードを渡してくれたら、欲しいものをあげるという行動をします。

この時に、プロンプターやコミュニケーターのトレーニングを受けていない大人は、子どもが絵カードに気付くように絵カードを指さしたり、叩いたりして子どもに教えようとする人が多いのです。そもそも、子どもには指差しの意図がわかりませんから(わかっている子は言葉が出ている子が多いです)、同じように絵カードを叩きます。そして、そのあと手を持たれてカードを渡し、好きなジュースが出てくるのです。

つまり、ジュースが欲しい時は、カードを叩けば、そのあとは自動的に大人がやってくれるとW君は思ったのでしょう。けれども、まだ疑問が残ると職員はい言います。「ブランコはプロンプターもいないけどできています。ジュースのストローも自分でストローカードを取ってきて要求します。」ジュースだけができない理由がわからないと言うのです。

「もしかして、フェーズ1だから、絵カードは「ください」カードを使っていないですか」と聞いてみました。その通りだと言います。それが原因でした。「ください」カードは手を伸ばしている様子のカードです。それを示されたW君は「ブランコ」や「ストロー」や「自動車」でもないこのカードは何だろうと思い、躊躇したのです。そこへすかさず、大人の「絵カードトントン」です。そらそうなるよねと全員納得でした。

W君は絵カードの弁別ができるのです。弁別の出来る子に、意味不明のカードを渡せとやっていたわけです。フェーズ1は絵カードの弁別ができなくても取り組むので、私カードはなんでもいいと言うのがマニュアルには書いてあります。しかし、弁別ができるW君には「なんじゃこれ?」だったのだと思います。今日はジュースの絵カードを準備しました。

将棋ブーム

すてっぷの小学生らの間では、ちょっとした将棋ブームになっています。S君はおじいちゃんから定石を教えてもらい結構強いです。T君はNHKの将棋番組を見るのが趣味のようで、誰に教えてもらったわけでもないのに指し方は完璧で、相手をさせられた将棋初心者職員の指し方が違うと怒られて恐縮しています。他の小学生たちは、STコンビも師匠にして指し方から教えてもらっています。

ただ、二人が毎日来るわけではないので、一人づつ教えてもらう事になります。じゃんけんで勝った子が「師匠」から手ほどきを受けます。「あー、僕も将棋したかったなぁ」とU君がいうので「誰と?」と聞くと「Vさんと将棋したかった」と言います。「ところで、U君将棋知っているの?」と聞くと「全然知らん」というのです。なんだVさんと一緒に遊びたいってことだねと大笑いでした。

この頃はタブレットのAI将棋ソフトもあるので、コンピューター相手で覚えてもらおうとしたのですが、誰と指すかでモチベーションが違うので、そういう気持ちは大事にしていきましょうと職員間で話し合いました。ひょっとすると、すてっぷの藤井聡太が出てくるかもしれません。子どもの才能は引き出してみないとわからないものです。

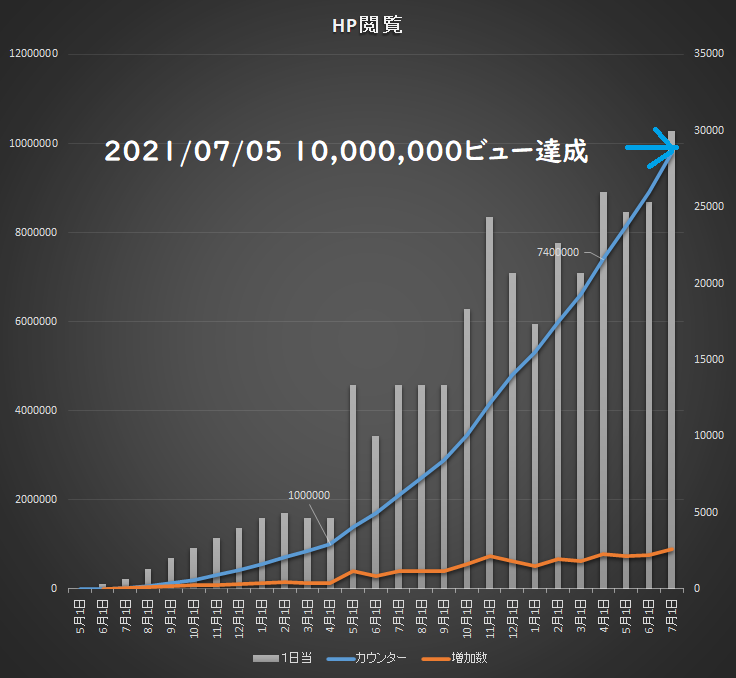

今日 1000万ビュー達成!!

このブログの閲覧数が1000万ビューを達成しました。昨年の12月に指数関数的に閲覧が増えている(祝500万ビュー!: 2020/12/09)と書きました。前回は500万ビューに到達するのに20か月間、今回は500万増えるのに7か月間とどんどん加速しています。現在1日に約3万回の閲覧数で1か月に90万ビューですから、来年の今頃には2000万ビューに達する勢いです。

毎日の子どもの事や職員の気づきを掲載する「すてっぷ・じゃんぷ日記」は、じゃんぷが開設してから、学習障害や読み書障害の子どもたちの事についての内容が新たに加わっています。すてっぷは主にASDや機能的コミュニケーション、知的遅れのない発達障害の子どもの社会性が記事になっています。放デイであればどこの事業所でも課題になりそうなことが掲載されているので関係者にはよく読まれているのかもしれません。学習障害の放デイの対応はいまだに「補助学習」と認識している関係者も少なくないですが、学習障害には専門的で日常的、継続的な療育支援が必要です。地域総ぐるみで支援してこそ効果が表れることを発信していきたいと思います。

「みんなちがってみんないい」は発達障害に関する福祉や教育に関係するニュースや書籍の感想をコラム風に掲載しています。こちらは、保護者の方や教育関係者の方もよく読まれているのかもしれません。メディアのニュースは最近はほとんどがウィルス関連の記事ばかりで、選択にとても苦労しています。ここでは、もっと発達障害に関する、就学前や成人期のニュースをとり上げていきたいと考えています。引き続き皆さんの応援をよろしくお願いします。

共同作業

大人が声をかけてくれるまで動けない症状、指示待ちの強迫性については、(自立課題と指示待ち:05/15)に書きました。このブログの検索窓で、「指示待ち」で検索をかければ、この記事を合わせて10件ほどの記事がヒットします。指示待は受動型のASDの人に多く、表出コミュニケーションの不全から生じる事が原因としては多いのですが、これが強迫症状と結びつくとお箸の上げ下げまで指示を待つようになったりするものもあります。ただ、強いこだわり(強迫性障害)の場合は薬物治療での対症療法しかなく、長い時間がかかるケースも少なくないので、あまり本人を急がせたり否定したりせず受容的に対応することが大切だと書いてきました(指示待ちとカタトニア:02/25) 。

R君の指示待ち傾向は、さらに強まっていて、最近では缶潰し作業でも、空き缶を足でつぶすきっかけの言葉を求めるようになっています。おやつの時間でも「食べていいよ」と本人に声掛けするまでは、ひたすら待つようになっています。職員によって声掛けのタイミングが違うので余計に困っているようでもあります。職員会議で相談した結果、R君に一工程づつ声掛けをするような作業では自立性を目標にしているとは言えないので、この症状が収まるまでは、声をかけなくていいい取組にしようということになりました。

缶潰しは職員が行うことにして、R君は箱の中にある空き缶を職員に渡すという共同作業にしました。彼が促すたびに「つぶしていいよ」と一回一回声をかけるより、「空き缶取って」と声掛けするほうが、同じ行動のキュー(合図)を出すにしても自然だと考えたのです。この作戦は今のところ成功していますが、もう少しこれを工夫した形で共同作業にならないかどうか検討中です。

プログラミング学習

今年度より、小学生を対象にプログラミング学習に取り組んでいます。プログラムソフトは、学校でも使うスクラッチです。スクラッチ(Scratch)は、マサチューセッツ工科大学(アメリカ)メディアラボによって開発された、8歳から15歳の子供向けプログラミング開発環境です。

通常、プログラミングといえば構文、アルゴリズムを覚えながらひたすらキーボードを叩いてコードを書いていきます。しかし、プログラミング自体未経験な子どもにとっては、このような作業は覚えることが多く、学習の難易度が高いという問題があります。そこで開発されたのがスクラッチです。

スクラッチでは、命令が書かれたブロックを組み立てながらプログラミングしていきます。操作はドラッグ&ドロップが基本で、キーボードを使うことはありません。また、プログラミング言語特有の構文をいちいち覚える必要がなく、難易度が低いので子どものプログラミング教育として人気を集めています。

すてっぷでは、3人程で学習会をしてますが、自分のプログラムは真剣に作るが人のプレゼンは全く聞いてないとか、取り組み方が3人3様で面白いです。スクラッチは学校でも取り組んでいるものですが、プログラミングの難易度に合わせたカリキュラムまでは提供されていないので、それこそ実施機関の職員の指導力量が試されます。すてっぷでも、子どもたちと遊びながらカリキュラムを整えていきたいと思います。

当事者(小6)支援計画面談

1年のうちの前半が終わり後半が始まりました。6年生にとっては1~3月は移行期ですから、12月までを目途に中学移行前の6年生の時期の過ごし方を考えていく必要があります。すてっぷでは、通常学校の6年生は卒業です。その理由は、通常学校の中学での生活パターンは小学生と変わりますし、遊びや趣味のニーズも違います。また中学生は学習を中心に据えた生活に変わっていくからです。

すてっぷでは、以前は必要に応じて行っていた、6年生の支援計画会議への参加を、今年度より企画しようということになりました。中学でどうなりたいのか、そのために小学校の最終学年で何を目標にするのか、職員の支援計画の提案も聞きながら6年生にも考えてもらう機会です。保護者とともに話し合い、夏と冬に実施して中学の支援につなげていけたらと思います。何よりも、「私たちの事を私たち抜きで決めないで(Nothing About us without us)」が権利条約の根っこですから大事に扱いたいと思います。

以前にも、小学生の先輩から「俺ら障害があるからここに通所しているのやで」という発言を聞いて、「えー俺障害ないし、違うしー」と真剣に驚いていた様子(障害告知のタイミング: 2019/08/2)を書きました。自分とは何者かを考える時期に入っていく彼らには、学習の事だけではなく、学習も遊びも生き方も一緒に考えていくもので、切り離せないものだということを伝えていきたいと思います。そして、支援を享受してうまく生きていく方法を掴むことこそ、自分を生かす方法だという事に気付いてほしいと思います。

田んぼの田

田んぼからカエルの鳴き声が騒がしくなってきました。「田んぼの田」という鬼ごっこ遊びで職員から報告がありました。この遊びは、鬼に捕まらずに田んぼの田の文字の4つの四角部屋を通り抜けたらセーフと言う遊びです。鬼は十字の線の上しか動けません。鬼にタッチされたらその人も鬼になり、鬼同士で協力し合って移動する他の子をタッチしていきます。

この遊びをせっかく高学年が提案したのに、低学年の子どもやASDの子が面白くないということで、高学年が不貞腐れていたという報告でした。鬼ごっこはどの子も好きなので田んぼの田ものってくるかなと職員も思ったと言うのです。この遊び簡単そうですが、低学年やASDの子には難しいのです。今まで逃げていたのに、タッチされたら鬼になるのです。視点の転換の難しさのある低学年児やASDの子どもの場合、1ターンのゲームの中で役割が入れ替わる遊びは立場の切り替えができず「面白くない」のです。

鬼ごっこならなんでも面白いだろうと大人は思いがちです。子どもによって食いつきが違うのは、この役割の入れ替わりのある無しが大きく影響しています。役割交代があるから楽しい高学年児・非ASD児が、これおもろいでと示してくれたのですが、この場合は「まだ、面白さがわからんから、交代のない遊び考えてよ」という職員の支援が必要です。

お忘れ防止チェックリスト

以前、小学生の帰りの忘れ物が多すぎるので、(お帰り準備表: 06/11)に取り組んでいると書きました。4名中3名は事業所に物を忘れることはなくなったようです。まだ送りの車の中に水筒を忘れる輩がいるので、「降車チェックリスト作ろうか?」と聞くとそこまでは勘弁してくれとのことでした。ところがQ君だけ忘れ物がなくならないのです。

Q君はこれまでそんなに忘れ物が多い子ではなかったのですが、このチェックリストの取組が始まってからかえって忘れ物が増えているのです。「ひょっとしてQ君、チェックリストのボックスにチェック入れるだけの行動と勘違いしてないかな」と職員に聞いてみました。職員は「まさか」という顔をしながらも、Q君ならあり得るかもという話になりました。

Q君は、新しい行動はすぐに模倣して覚えるのですが、意味を共有することが難しいです。そのため、誤解や勘違いが多く周囲とのトラブルもおこります。このチェックリストもチェックボックスにレマークを埋めるだけの行為として理解しているかも知れません。もしも、そうなら今までの帰りのルーティンにチェックボックスを埋めると言う行動が増え帰りの行動が余計に煩雑になって忘れ物が増えているとも考えられるのです。

普通は見たらわかるだろうという場面も、場面の意味理解が苦手な子どもには、何故取り組むのかという理由と合わせて、ひとつづつ行動で教えていく必要があります。チェックリストも使い方を丁寧に教え、できたら褒めるという支援が必要です。

禁止型か提案型か?

Pさんは、手すりやガード用の鉄パイプにぶら下がったり滑り台のはしごを反対側からぶら下がるのが大好きです。ただ、心配なのは低緊張の子どもの場合、落ちた時に尻もちをつくと脊柱から頸椎に衝撃が大きくかかり、怪我につながりやすいことです。そうした理由で、Pさんが落下しないように安全に気を付けて欲しいと職員にお願いしたのです。

「気をつけてみてね」とお願いされた職員は、怪我をさせてはいけないと「危ないからそんなことしちゃいけません!」と注意をすることになります。していけないと言われれば言われるほどしたくなるのが子どもの常です。そして、昨日も書いたように、していいことに大人は注目しないが、してはいけないことに大人の注目が集まると気が付きます。そうなると「ちっとも言う事を聞かない子」になるのです。

機能的コミュニケーションの苦手な子どもに「~してはいけません」は百害あって一利なしがセオリー1です。していいことを「~しましょう」と伝えて、実行したら「えらいね」「良く切り替えたね」とほめちぎって注目するのがセオリー2です。

でも、昨日も書いたように、大人の注目を集める方法を大発見したPさんが、そんなやすやすとこちらの指示に従うはずもありません。大事なことは、こんな遊びをしましょうとPさんが好きな固有(筋肉)覚刺激系の力を入れるロープ遊びや坂遊びを開発してみんなで一緒に遊んで楽しいねという経験を積むことです。新しい遊びは教えるために大人が注目していますから一石二鳥です。子どもを「見てね」というのは、監視したり禁止すると言うより、そこに向かわないように新しい遊びを作って一緒に遊ぶということです。もちろん目を離さないで安全を確保する労力は同じですが、禁止型よりも提案型の方が子どもと仲良くなれます。

逃げる子

注意喚起行動については何度も掲載し、この予防方法は機能的コミュニケーションのトレーニングが有効と書いてきました。しかし、言うは易し行うは難しです。今年も利用者の注意喚起行動が生じています。新入生のOさんは、喃語様の発声はありますが機能的なコミュニケーションができません。でも、視覚的な認知は優れていて、構造化された環境では自分がすべきことを理解できます。通所して荷物を置いたり、外から帰って来て手洗い行動などルーティンな行動も教えれば正確にできます。

ところが先週頃からたて続けに注意喚起の逃げ出し行動が始まりました。担当者の視線が外れたとわかるとその場から逃げ出すのです。逃げる行先を考えているわけではありません。追いかけてくれるのを期待した注意喚起行動です。これは、大人に気持ちが向いてきている成長の証拠でもあるのですが、表出言語がない場合に起こりやすい行動で、長い人は思春期くらいまで続く人もいます。こうした不適切行動が起こる前に適切な要求方法を教えられれば良かったのですが、間に合いませんでした。

子どもと長く付き合う人には「本人の言いたいことはだいたいわかるから」となかなかトレーニングの必要性に気付いてもらえません。大事なのは、受け手が子どもの要求を理解することではなく、本人自身が言葉でなくても伝わって便利だと感じて使ってくれる本人側の伝達手段なのです。玩具で遊ぼう・ブランコで遊ぼうと伝えられたら、逃げる必要はないのです。ただ、逃げる行動は遊ぼうと言う表現だけでなくて、子どもにとってはとても魅力的でエキサイティングな遊びですから、注意喚起行動とセットになるとそう簡単には消去できないです。でも体が大きくなってどこまでも逃げられるようになると魅力的だから仕方がないとは言っていられません。

大人と遊びたいときに逃げれば、大人が振り向いてくれる確率は高まりますが、戸外や道路では危険な行動です。室内でも外に逃げる方が大人のリアクションが大きいので強化されやすいです。しかも、分化強化されやすい(たまに逃亡が成功するから何度も繰り返す)行動なので、大人は四六時中注目せざるを得なくなり、更に悪循環を形成していきます。Oちゃんには、PECSを導入しましょうと御家族と話していた矢先なので、家族の方にもトレーニングを受けてもらい、取り組みを開始したいと思います。

かまって

Nさんが西山登りで、かまってほしそうに職員に関わってくるので、もうおねぇちゃんだし構わないでおこうとスルーしたそうです。そうすると道端で膝を抱えて固まってしまったそうです。

他にも、かまってあげないとストライキを起こす子がいます。かまってほしい理由はそれぞれなのですが、基本はうまく伝えられずに大人に「見て見て」アピールをするのです。「どうしたの」と声をかけ続けて欲しいのです。声をかけると、しばらく頑張るのですが大人が離れるとフリーズします。

応用行動分析的に言えば、大人の注目が強化子なのです。でも、15分程度坂道上がるくらいの山道で「見て見て」が始まると「自分で頑張り」となってしまいます。注目が得られないと困りますから、もっと注目を得られる行動が始まります。移動中に固まれば、否が応でも大人は注目せざるを得ません。大人が注目をやめればやめるほど注意喚起行動は強化され、バースト(爆発)します。

つまり、注目をやめる行動と見て見ての行動の力比べは「見て見て」が勝つに決まっているのです。山に子どもを置き去りにはできないからです。このような時の解決セオリーはトークンエコノミーなどの契約制です。最初は簡単なことで契約を教え、徐々に時間を延ばしたり、ご褒美のインフレーションが起こるくらい褒美を与えていきます。この時に、誉め言葉は強化子に裏付けられてセットになるので大事です。

やがて、ご褒美を得ること以外に自分だけでできたと言う成功経験が積み上がっていきます。成功経験を積み上げて行くことで自尊感情は育ちます。成功体験を積み上げればご褒美はやがて必要なくなり達成後の本当の誉め言葉だけで自信がついていきます。時間がかかりますが双方がウィンウィンの関係性を維持しながら注意喚起を消去する方法としては、これに勝る方法を筆者は知りません。

痛いの!

1年のM君が公園のスイング遊具を元気すぎるくらい揺らして、勢い余って落ちてしまいました。見ると腕の肘を擦りむいています。M君痛くないのと職員が聞いても次の遊具に向かっていきます。何ともないような表情で遊ぶM君をつかまえて水で洗ってバンドエイドをしました。その後も、M君は「ボンさんが屁をこいた」(だるまさんが転んだ)にあまりルールも分からないのに表情も変えずに参加していました。

「痛くないんすかね?」「ASDの感覚鈍麻?」「助けてが言えない?」などと職員で問答をしていました。家に電話をしてお母さんに聞くと「擦りむいたらバンドエイドを貼るまでこだわります」とのことでした。帰宅時間になり家まで送っていくと、M君急に顔をしかめて、「イタイイタイ」とお母さんに大アピールを始めたそうです。

帰ってきた職員が「やっぱり痛かったみたいです」と報告してくれました。職員には痛いと言う援助要求のスキルがなかったのかどうかはわからないのですが、お母さんを見て「痛いアピール」をするL君に、「外では頑張っているんだなぁ緊張して暮らしているんだなぁ」と、しみじみ思いました。頑張れ1年。

学校の学習と結びつく支援を! Y先生のじゃんぷ通信4

学校の学習と結びつく支援を! Y先生のじゃんぷ通信4

その1 「蛾(が)まいこんだ!の巻」

学びの広場じゃんぷは、西向日の閑静な住宅地で、桜の並木がきれいな街の中にあります。

それで建物のなかに 突然蛾が舞い込んでくることも。

職員は超びっくり・・・ 大騒ぎです。

ちょうどそんな頃です。

実は利用している小学2年生のK君は生き物が大好きで、以前から

「ぼくアゲハ蝶をそだてているんや」

「おばあちゃんの家に柚の木があって、その葉っぱでそだてているんや」

とよく話してくれていたのです。

駅からじゃんぷまでの道も、もうK君にとっては興味の宝庫です。

「きょう 木に蜜がついているのを見つけた!」

「花の中にありがいたんやで」

「蜜を触ったらぷにゅぷにゅしていた」

「でも臭おったらくさかった。先生も臭おってみて」

と先生たちや何人かの友達を巻き込んで楽しい会話になりました。

そんな日に思わぬ蛾の出現ですから、『桜の蜜→かえで→メープルシロップ→NHK番組の科学の里で作ってた』と話題は広がります。

こんな話が出てくるときはチャンスです。

理科の生き物の学習につながったりします。

国語の3年生の教材で「ハリネズミと金貨」というお話が出てきます。

「リスが木のうろから顔をだして」

クモが「おいらがあんだもの(靴下)をあげるよ」等の表現が出てきた時に読み書き障害のある子どもたちは困ってしまいます。

『木のうろこ』『木のうら』???

『おいらが あんたにあげるよ』???

職員が学校の教材の流れをつかんで、

じゃんぷの近くで「木の洞(うろ)」を見つけて写真を撮って見せました。

クモの糸で見事にクモの巣をつくっている写真を探しておきました。

それをみていた3年生のLさんは、

「あー そういうことね!」

と文とイメージが結びついて納得した顔になりました。

学校から帰っての宿題は、家庭にとってはとても大変な時間です。

そして、子どもたちの生活のほとんどは学校の学習が多くを占めます。

その学校の流れにそって、「わかった」「なるほど」と感じながら過ごすサポートが大きな力になります。学校や家庭での生活がスムーズにできる中で、伸びる力も出てきます。

学習支援をじゃんぷが大事にするのはそのためです。

----------------------------

これまで「Y先生のアイデア通信」のタイトル改め「Y先生のじゃんぷ通信」と改題しました。じゃんぷでの子どもたちの様子や、学習障害を中心とした発達障害への支援アイデアを連載しています。