今日の活動

写真の良し悪し

最近小学生高学年の間でインスタに植物や風景をアップするのが流行っています。D君はいいねをたくさんもらえて、僕はカメラマンになりたいと言って毎日何枚も外で撮った写真をスタッフに見せてくれます。それを見ていた3年生のE君もiPadを持ち出して風景を撮り始めましたが、彼は撮った写真よりエフェクトをかける方がおもしろくて写真の題材やアングルには全く興味がありません。

スタッフが「D君の写真見てごらん。いい写真と思わない?」と着目させようとしても、「そんなこと言ったって、僕には写真の面白さはわからへん。興味ないもん。いいなぁD君は褒められて」とふてくされます。「写真の良さは感じるもので低学年には説明のしようがないので困りました」とスタッフは言います。高学年は様々な価値に気づき、自分なりの価値を作り上げていきます。低学年にはわからない世界観です。なので、E君のいう事は無理もないのです。

それでも、ちょっとくらい良さがわからんかなとスタッフは言います。でも、E君の動機はスタッフに褒められたいことですから、とりあえずはE君に手あたり次第写真を撮らせ、まぐれでも良いものがあれば「エクセレント!」「ここが素晴らしい!」と撮った写真を褒めてあげることが大事なのだと思います。

ボタンわんこ2号機

VOCAで行き詰っています。実は前回書いた(VOCAセットできました! 2020/11/03)記事では、ボタンを押すと声が出るという因果関係をいきなり理解するのは難しいから、ボタンを押せば変化が起こることを理解してもらおうと「ボタンわんこ1号機」を作ったのです。でも、「ボタンわんこ1号機」はボタンを押し続けないとわんこが動き続けないので全く興味を示さず失敗しました。

今回はその反省のもとに、リレースイッチをつけてボタンを押せば5~6秒わんこが動く「ボタンわんこ2号機」を開発しました。これはボタンを押すだけでスイッチが入りっぱなしになる自己保持リレーと一定時間がきたら回路を閉じるタイマーリレーの二つを組みあわせたものです。この組み合わせのリレーは「Akozon 時間遅延リレー DC 12V 1〜10秒 タイマーモジュール 遅延コントローラボード 可変タイマー スイッチ」というリレースイッチ名でAMAZONに1種類だけ売っていました。1個1000円とわんこの2/3の価格でしたが他に選択肢がないので購入しました。

さて満を持して開発した「ボタンわんこ2号機」でしたがこれもみごとに撃沈されました。Cちゃんは手が動かせるので、ボタンくらい押せるだろうと高をくくっていたのですがうまくいきません。机の上にあるものは全て床に落とすもの、線状のものは口に入れるという習慣がどうしても邪魔をします。ボタンを机の上にのせると払い落すし、わんこのリモコンコードが見えると口に持っていき噛んで離さないのです。

ボタンは強力両面テープでテーブルに固定し、リモコンケーブルーは手に届くところでは見えないようにカバーしておけば何とかなりますが、わんこの動きを見ようともしないのが何故だかわかりません。周りに大人がいすぎて大人の反応の方が面白いのかもしれません。工夫は続けていきますが固定器にしろカバーにしろマイナーバージョンアップなので成功するかどうか微妙な雲行です。

今後は、「ボタンキラキラBOX1号機」を開発しようと考えています。ボタンを押せばLEDイルミネーションが5~6秒チカチカ光るボタンシステムです。開発費ばかりかかって、なかなかヒットしない。次第にスタッフの視線が冷たくなるのを背中で感じていた。心苦しかった。だが、

「誰もやらないなら、オレがやる・・・」

プロジェクトXの気持ちです。

テンパる

ゲームをしようとB君にトランプを見せたとたんに、机の上のカードを振り払いげらげら笑いだし、最近なかった脱走モードになり、家に帰るまでずっと興奮していました。どうやらB君にはトランプゲームで嫌な経験があり、しかし「嫌だ」とは言えずテンパったみたいです。「テンパった」とはよく使う言葉ですが、少しだけトリビアを披露します。

語源は、麻雀です。あと一つの牌が入れば上がれる状態になることを「テンパイ(聴牌)」といい、「テンパイ」に動詞化する接尾語「る」が付いた語が「テンパる」です。そこで、準備が整った状態、余裕を持って対応できる状態を「テンパる」というようになり、物事が成就する直前の状態にあることを表すようになりました。

しかし、「直前の状態」「ぎりぎりの状態」という部分的な意味から、テンパるは「切羽詰まる」「余裕がなくなる」といった悪い意味に転じて使われるようになりました。最近は麻雀するひと少なくなってきたから知らない人も多いと思いますが、昔は麻雀が社交の一つだったのでこんな言葉ができたわけです。

さて、B君には申し訳ないことをしたのですが、ここで彼に「わからんけどまぁ付き合うかぁ」という寛容の気持ちを育てるか、「嫌です、僕はやりたくありません」というコミュニケーションの力をつけるか、どちらを選択するべきでしょう。経験上、前者を求める大人は予想以上に多いのです。寛容の気持ちなんてどうやって教えるのか私は知りませんがそう考える人は少なくありません。

専門家なら後者を選びます。ただ、気になるのは「嫌」だけを教える人も大勢いるのですがそれは間違いです。嫌を教えるには交渉も同時に教える必要があります。結局、ピラミッドアプローチのPECSのフェーズ2の時期に学ぶべきことが課題となるのです。マニュアルを読み返してみたいと思います。分厚いマニュアルを読んでテンパる人も大勢いるようですが、講習を受けた後、一緒に学びませんか?「京都ぺクスサークル」がありますよ。

利用回数

すてっぷには利用回数が週5回の子どもから月2回利用の子どもまでいます。A君は月2回です。そのA君について支援計画の議論をしました。支援計画ですからトータルに社会性やコミュニケーションや生活自立について考えていきます。半年間で12回来ているのですからその所感を述べることはできます。しかし、目標を持ったり、支援方針を立てることはできても月2回では効果の可否はわからないです。

A君は他にもすてっぷよりもたくさん放デイを利用しているので、もしも行動がスムースになったりコミュニケーション力が伸びたりしたなら、それは他の放デイの支援や学校での指導の結果です。逆に、何か停滞したり後退するような事があってもすてっぷの責任ではありません。放デイの支援が届く利用回数は人によって違いますが、週2回以上ならある程度手ごたえは感じます。

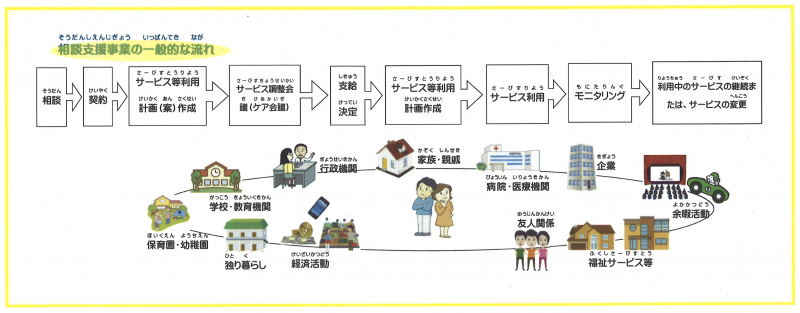

それでも週1回や月2回を受けているのは、子どもの見方を保護者に伝える事ができるからです。むしろ定点観察の方が子どもの成長や課題がしっかり見える事さえあります。子どもの様子から、今後の課題やすてっぷではできないけど家庭やそのほかの場所でできる支援方法の提案もその後の評価もお伝えすることができるからです。でも、できればじっくり向かい合って支援したいとは思いますし、これって本当は相談支援事業所の役割だと思います。

見えない障害

低学年のZ君の保護者の方がじゃんぷに入れてほしいとお話がありました。聞くと、読み書きにものすごく苦労しているという事です。他の子どもが10分で済ませてしまう宿題を毎日1時間以上泣きながらやっているというのです。就学前検診を通過した子どもでも1年たつと読み書きの問題が顕在化して、「僕はがんばってもできない」とどんどん自尊感情が落ちていき、中学年以降学習性無力感に陥る子がいます。読み書き障害は精密に見ないと就学前での発見がむつかしい子もいるのです。記憶力の良い子は高校英語でやっと顕在化する人もいます。

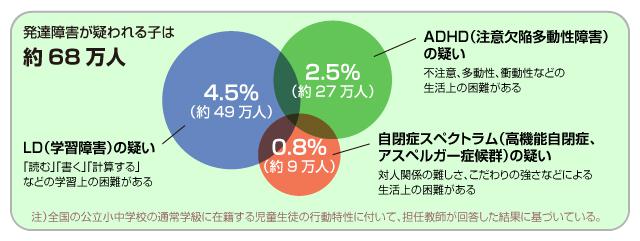

行政や相談事業所に話に行ったら、そういうものを障害と言うのかと訝しがられます。ただの学習の遅れではないのかと言う認識が未だにあります。学習障害の一つである「発達性読み書き障害」の出現率は日本では8%です。他の発達障害との併存の場合もあってADHDやASDがあれば行動が目立ってフォローもされやすいのですが、併存障害がなければ集団行動もできるので見逃されやすく、見えない障害と言われて一般にははほとんど認知されていません。

国際ディスレクシア協会の定義では、「Dyslexia は、神経生物学的原因に起因する特異的学習障害である。その特徴は、正確かつ(または)流暢な単語認識の困難さであり、綴りや文字記号音声化の拙劣さである。こうした困難さは、典型的には、言語の音韻的要素の障害によるものであり、しばしば他の認知能力からは予測できないものであり、また、通常の授業も効果的ではない。二次的には、結果的に読解や読む機会が少なくなるという問題が生じ、それは語彙の発達や背景となる知識の増大を妨げるものとなり得る(2003)。宇野訳)」 と、記述されています。

これを解決するには正確なアセスメントに基づく訓練的支援が必要ですが我が国ではほとんど広がっていません。大手の放デイでいち早く取り組んだのはLITALICOです。この障害への支援は都市部では広がっていますが地方に行くと行政官ですら知らないことが多いです。それは勉強なんだから学校の仕事でしょと勘違いをされている方も多いと聞きます。肢体不自由は運動の障害ですがこれが体育教科指導でどうにもならないように、発達性読み書き障害も国語教科指導ではどうにもならないのです。見える障害は理解しやすいのですが、見えない障害は理解しにくいですから、塾に行くか家庭教師をつければいいと誤解している方は少なくありません。

通級指導の先生や児童精神科医の先生はこのことについてはよくご存じですから、行政や相談事業所の対応に保護者の方の口添えをされていると思います。乙訓には一学年1300人ほどいますからその8%は100名です。行動問題の併存しない人はその半分と考えても50名です。乙訓の義務制学校に最低450名の併存障害のない静かな見えない障害、発達性読み書き障害の子どもが「僕は勉強ができない」と苦しんでいることになります。教育では特別支援教育が、福祉では療育支援が、医療では発達障害医療が必要な子どもたちです。

プログラムの目的

Y君たちは公園でゲームもしますが、鬼ごっこ、かくれんぼなどは、なかなかその面白さを感じることができません。でも体格はいいので力はありあまっています。そこで西山に登りに行くかと山道歩きを提供しています。でも、ただ歩くだけではそれこそ面白さがありません。休憩でおやつは食べますがそれだけでは物足りないので何か彼らが面白いなぁと思うものを山歩きの先に用意したいのです。それが、バーナーとコッフェルでお湯を沸かしてラーメンを作るというイベントなのです。

ただ、食べるのではなく、食べ物が仕上がっていく過程に面白さがあります。単純なことですがこうした工夫が大事だと思います。ただ歩けばいいのではなく、いかに楽しみを持ってもらいながら歩くかを演出する。そういうことをいつも考えながら、プログラムは作ります。固有感覚のニーズの高いZ君にはみんなの道具や水をリュックに入れて少し重みを感じてもらいながら折り返し点まで歩きます。ここで、自分のリュックの中から調理道具が出てくるのと、そうでないのとではZ君の動機の持ち方は違うはずです。最初は意味が分からなくても、だんだん本人もみんなも意味が分かってきます。単に石をリュックに入れても固有覚は刺激するでしょうがそれでは意味も動機も永遠に作れません。

言葉の通じにくい子どもたちにどのように動機を持ってもらいながら活動を共有しあうかということを抜きにしてプログラムはありません。子どもの体を鍛えたいからとジム付きの放デイを作ればそれでいいわけではありません。活動する動機を考え自発性を引き出す活動が大事だと考えています。それを子どもたちと一緒に考えて作っていくのが私たちの仕事だと考えています。

他害を考える

ASDの人が、小さな子どもの声がうるさいからと他害に及ぶことは少なくありません。V君がXちゃんや小さな子を叩きに行くからと避けているだけではなく解決の糸口を探るという事(ボール投げ 2020/12/03)を以前書きました。その後も公園でのボール投げや山歩きやそのあとのラーメン調理の共有などを続けて3か月がたちました。

今のところ、Xちゃんに対する他害は見られません。Xちゃんも「お話の声は2の声で」が少しわかるようになり、うるさくしなくなったのも一因かもしれません。しかし、それをすべての子どもに適用することもできません。みんながボール投げや山歩きをV君と共有することはできないからです。Xちゃんならボール投げも分かるしスタッフと3人で遊ぶという指示に従えるからできたのです。

他害が起こらないようにすることは大事だけれど、それが人を切り離すことではない方法を大事にしたいです。わかる活動を共有して共に過ごす時間が作れるなら、それが他害を減らしていく事もあるからです。誰とでもというのは無理ですが、あの人となら一緒に楽しんで過ごせるという経験をどう広げ作っていくのかが課題だと考えています。そして、最も重要なことは他害の殆どが表出コミュニケーションスキルが弱い人に生じ、コミュニケーションスキルを獲得した人の多くは他害がなくなったことです。機能的コミュニケーションこそ行動問題を解決する鍵だと考えています。

毅然とした指導

普段高学年指導をしているスタッフがいないので別のスタッフに変わりました。ところが「U君が声を荒げて外遊びをしないと言うので外での指導をあきらめた」とスタッフが言うので、顛末を聞くと、そのあとは穏やかに過ごしたので問題はないというのです。ここでU君が学んだことはスタッフによっては頑として従わなければ自分の要求が通るということです。

確かに、子どもが従わないからと言って強面で脅したりするのは論外ですが、すてっぷでは障害が重かろうが軽かろうがお互いのニーズが合わない時は子どもと交渉(ギブアンドテイク)をするというのが指導方針です。そして、指導の枠組み(大枠の内容)は崩さないことです。枠組みを失えば戻るところが子どももスタッフもなくなるからです。

すてっぷでは以前中学生を受け入れていて、日課がその子だけ言いなりになっていたので、他の高学年の子どもにも指導がスムースに通らなくなっていました。結局、その中学生が通所しなくなり、枠組みを堅持して交渉を行うというルールを確立する中で徐々に正常化を図ってきました。スタッフは自分で対処ができないなら職員全員を呼んででも枠組みを壊す要求は通さない毅然とした姿勢が必要だと確認しました。

卒業式

今日は向日が丘支援学校の高等部卒業式です。すてっぷにも2人高等部卒業生がいます。昨日はS君が「さようなら」と去っていきました。卒業式後はもう進路先のサービスがはじまるそうです。Tさんは4月からなのでもう少し時間があります。昔は、高等部卒業証書授与式には施設からもお祝いに行けたのですが感染予防のためにそうもいきません。ホームページ上からではありますが、高等部生の皆さんのご卒業をお祝い申し上げます。

今は、福祉が充実してきて、選ばなければ進路先がないということはありません。ただ、その分民間就労での障害者受け入れが弱くなったと感じているのは私だけでしょうか。乙訓地域には三菱・村田・サントリー・オムロン・ダイハツ等と名だたる大企業がありますが、これらの企業やその関連企業に受け入れてもらった支援学校生はいません。

京セラや関電、GSユアサ(ユアサ電池)などは企業内に障害雇用の子会社を作って、社内環境整備や地域貢献の作業に障害者を雇用しています。ダイバーシティー社会実現には障害者も健常者も同じ場所で働くことが大事です。政府も助成金や税制優遇などで企業内子会社の設立を勧めますが、大企業にその気がなければ前には進みません。ぜひとも大企業が結集するこの地にその先鞭を取ってほしいと思います。

支給量

R君の支給量を検討するために相談事業所からケアマネ会議が招集されました。おそらく厚労省上限基準の支給量通達の月23日を超えるからだと思われます。それにしても、乙訓ではいつまでたっても週3日・15日がローカル上限ですが、これには明確な根拠がありません。

厚労省の23日上限基準の通達が2年前に出てからも、隣の京都市では支援学校籍の利用者(保護者)が望めば、ほぼ週6日・月27日の支給量が出されています。乙訓の場合は、いつまでも月15日です。隣り合う自治体で月8日年間96日の差を地域差として放置し続けるのは法の下の平等に抵触しています。

すでに2003年の本制度スタートから放デイもたくさんできて、放デイが少なかった当時と同じ基準で考える必要性はなくなっています。京都市ほどにとは思いませんが、週5日・月23日までは利用者が望めば支給するようにすべきです。また、相談支援事業所は、民間事業所の許認可権が行政にあるからと行政に忖度をして、利用を抑制するような助言は厳に慎むべきです。相談支援事業者は利用者の代弁者なのですから、利用者の支援ニーズを行政に伝えきる任務を果たさなくてはなりません。

早い?遅い?

スタッフからP君の歩く速度がみんなよりとても遅くて困っているという話がありました。「もう他の子どもや、みんながずっと前を歩いているのに全然追いかけようとしないんです」というので、「P君に遅れているという意識があると思いますか」と問い返すと、「???」でした。ASDの子どももそれぞれぞれなので必ずという事ではないですが、言葉が通じにくい人たちに「もっと早く」とか「もっとゆっくり」とかを伝えるのはとても難しいです。

普通は周囲より遅れているので自分は遅いと感じたり、周囲より先を行っているので早いと感じるものです。もしも、この周囲の存在があまり気にならないなら、その人にとっては早いも遅いもないのです。P君は遅いなぁと思うのはP君と自分を比べる視点のある人の認識です。だって、P君はゆっくり山道を歩いていますが、ニコニコして快適そうに歩いていて、先を行く皆に待って欲しいなどとは思っていないようです。そもそも皆が見えていない感じです。

そんなわけで、P君は時々迷子になりやすいのでスタッフが付くことにしていますが、スタッフが新しいので自分もよく知らない場所なので不安になったのだと思います。さて、どうしたものでしょうか。早くとか遅くとか教えられるものでしょうか?「Qスタッフと一緒に歩けばご褒美があります」というご褒美制でうまくいくでしょうか?なんとなく、うまくいきそうな気がしません。うまくいったらまた報告します。

インスタグラム

小学生の子どもたちに何か社会的な励みになる取組はないかなと考えていました。「インスタで写真を投稿させればどうだろう」「ハートマークやイイネが付けば写真に興味持たないかな」と話し合いました。アカウントは事業所のアカウントなら管理もできるからと取り組み始めました。

スタッフの私物のちょっと高級なデジカメを子どもたちに見せて、「これで写真撮ってくれないかな」と問いかけてみました。そしたらN君が「俺やる」と手を上げました。今までアート系とは一番遠いかなと思っていたN君の立候補は意外でした。

N君の「森みたい」と言って撮った樹木のインスタ投稿にハートが二つ三つとついていきました。実は、スタッフの桜もいるのですがそれ以外からもついています。それを見たOさんも俄然張り切って撮影を始めました。今日は「雨の日のお花」のアップでした。ハートがいくつつくのかどきどきして待っています。

不適切な行動とやらされ感

M君がスタッフを叩いたと報告を受けました。ところがスタッフは叩かれることに身に覚えがないというのです。M君は感情を貯めるタイプで、その場にいても原因がわからない他害があります。以前は、やらされ感が強かったのではという後に出ています。どこかで、納得がいかない関係性がありストレスをためていたのだと思います。これは前回(指示待ちとカタトニア: 02/25)でも触れています。

子どもがしんどくなる時はどんな時か考えてみると、意味が分からないのにやらされる時です。やりたくないとは表現できず、自分を抑えて従ってしまった時です。言葉の喋れる人は、家族や友人に「今日こんな理不尽なことがあった」と人に聞いてもらって気持ちを整理しようとします。それがない人は、自分で余暇時間を管理して好きなことや運動に没頭してストレスを発散しようとします。その両方がない人は貯めこむしかないのです。

言葉でのコミュニケーションが苦手な人や、好きなことや余暇の自由がない人は、本人にしてみれば理不尽なことがあってもそれを解消する方法を持っていません。したがって、その気持ちを外に爆発させるか、内部に向かわせるしかありません。他害や自傷、強い指示待ちのある人には、そんな感情のマグマが適切に処理できていないと考えます。もちろん、コミュニケーショントレーニングや感情表出の練習はしますが、全ての支援者が足並みをそろえ、長い時間が必要です。

それでも、苦手なものは苦手ですから、こういうことで苦しんでいる人たちのルーティンを安易に崩したり、構造化支援は面倒だからとさぼったりして、「そんなことしなくてもできるでしょ」とやらせてしまうと、本人の苦痛を強め感情のマグマを蓄積させます。遅延する不適切な行動は、させる大人とやらされ感の強い(拒否できずにやってしまう)子どもの関係性の結果の行動だと考えようとスタッフで話し合いました。

勘と支援タイミング

LちゃんになかなかVOCA(VoiceOutputCommunicationAid=音声出力伝達道具)が定着しないばかりか拒否られてしまうとの報告がありました。Lちゃんは机の上のものを何でも跳ね飛ばしてしまうので絵カードコミュニケーションよりボタンプッシュで「欲しい!」「食べたい!」「助けて!」を発声するVOCAでおやつの時間にトレーニングしています。

後ろから身体プロンプトでボタンを押しておやつがもらえるというトレーニングを続けてきているのですが成果がないばかりか、最近はプロンプトしようとしても体をこわばらせて腕を押させまいとしているというのです。「それって、拒否のサインだよね」「Lちゃん嫌な時は体を硬直させて動こうとしないよね」とボタン押し行動が要求行動になってないことを話し合いました。

職員は良かれと思って、なんでもかんでも、おなかが減っていようがいまいが腕をプロンプトしてボタン押し行動をさせることもあったようです。一番大好きなものを少しだけ与えて、少しじらしたり、Lちゃんの表情が変わるまで待ったりしていないので、欲しくない時にもボタン押し行動があったのかもしれないという話になりました。コミュニケーション手段を獲得していない子どもの表情はわずかにしか反応がないことも少なくないです。そのわずかな反応を察知してプロンプトで行動を導くには勘が大事です。エビデンス重視の話をずっとしながら矛盾するようですが、支援者の勘が支援のタイミングを作るのは間違いないです。

友達がほしい

I君が砂場でJ君とKさんで作ったものを壊すとKさんが訴えてきました。スタッフがI君に理由を問いただすと「壊すのが好きだから」といいます。スタッフはJ君もKさんも、I君にこれまで遊びやゲームを優しく教えてくれて、I君もそれを楽しみにして来ていたのだから、このI君の言う理由は奇妙だと言います。

実はその前の様子を複数のスタッフに聞いてみると、K君が来た時J君が他の子どもとタブレットゲームで遊んでいて、K君は一人でつまらなそうだったというのです。その後K君はやることがなくて教材室に入っていますが、本当はJ君と遊びたかったはずです。しかし、スタッフに「ここに来ちゃダメ」と注意をされてふてくされた感じだったと言います。

ここで、K君のスイッチが入ったのだと思います。注意されることは他者の注意を引く行動です。本当は友達と遊びたかったのにそれが切り出せずに、不適切な行動で大人の気を引いて注目してもらう。ただ、これでは「なんでそんなことするの」と問い続ける大人の反応だけで友達とは遊べないです。でも彼にしてみればせめてそうしてでも大人の注目は集めたいのでやめられないのかもしれません。そして、その混乱の中で、当初の友達と遊びたい気持ちは失っているかもしれません。

本当に大事なのは、みんなと遊んで楽しかった経験の蓄積です。そして、楽しい経験のきっかけになった友達の誘いや自分から関わって成功した経験の蓄積です。彼はまだその方法もタイミングも知りません。「遊び仲間に入れて欲しい!」そんな彼の強い思いを「壊すのが好きだから」の言葉に感じています。でも、こういうナチュラルな関係性は訓練では作れません。そのきっかけができる時間の長さ、そこに導くタイミングが必要だと思います。

設定遊び

すてっぷでは「設定遊び」と言って、子どもの課題に合わせてゲームや工作に取り組む課題があります。先日のアンケート調査ではこれがマンネリ気味ではないかという結果でした。設定遊びの話をしている際に、G君とHちゃんはストラックアウト以外に缶釣りもあるよとの話が出たのは、マンネリ化はまずいという意識があったからです。ただ、マンネリ化と計画的に設定遊びをするのは全く意味がちがいます。

G君はHちゃんをリードすることを、Hちゃんはルールに従いG君のリードを受け入れることをこのストラックアウトを通して学ぶことを課題としています。この目標にある程度めどがつけば次の課題に取り組んでいくという実践のスタンスが必要です。逆に言えば、子ども一人一人の課題が見えていれば設定遊びにしても個別課題にしてもマンネリ化は起こりません。子どもの課題が見えていれば課題達成までは繰り返す事が必要だし、目標達成しているなら次の課題を与えるからです。当たり前のことですが、療育事業でもある放デイにとっては大事なことです。

不適切行動は蘇る

G君が2階の事務所まで上がってきて、電池の切れたトミカ道路セットのエレベーターを持ってきました。電池を新しく入れてくれという行動もこの1年で定着しました。今までは玩具を投げて表現していたのですが、絵カードでの要求表出=PECSを教える中で人に頼む姿が出てきたのです。電池を入れ替えてあげるとニコニコして帰っていきました。

ところが、しばらく遊んでいるうちに道路セットのパーツを投げたとスタッフがいうのです。おそらく、これまでは誰かが組み立ててくれたのでしょう。しかし、今回は誰も気が付かなかったのと、本人にも道路セットを組み立るのを助けてほしいという表現方法を教えてなかったのです。教えなければ不適切行動は蘇ることを如実に物語る一瞬でした。それくらい物を投げる行動が、未だに彼の生活の中で万能の要求方法だという事もわかります。

この場合の「助けて」カードを作って不適切行動があればエラー修正をすることと、トミカの道路セットが複雑すぎて、このままでは何年たっても自分で完成させることができないので最低限のパーツにして自分でできるように仕向けて行くことをスタッフと打ち合わせました。

指示待ちとカタトニア

外に出かけた時のことです。F君が立ち止まったままで「あっ あっ」と言って、散歩で歩くことを「行こうね」と促してほしそうにします。「いいよ。歩こうね」と促すとほっとしたように歩き出しますが、また何かの拍子で同じことを繰り返します。いわゆる指示待ちの激しいタイプでカタトニア様の症状です。カタトニアについては以前(カタトニア 2020/12/17)に掲載しています。

すてっぷでは子どもでも見てわかる工夫をして、できる限り「促してさせる」(言ってさせる)を避けています。もちろん子ども達は言えばします。「車からカバン下ろしてね」「手を洗ってね」と言えばします。でも、そう言わなくてもするという生活を目指しています。

小さい時は、それがしつけのように思っている大人は多いです。「食べてね」「かたづけます」と言えばする。いうことを子どもが聞いてくれて大人は満足するのです。

けれども、思春期にはこの関係が破綻することが多いです。「今しようと思っていたのに」「言われたくない」。とにかく「言う(指示する)」だけで「悪態を付く」場合もあります。

大人は、それまでの「しつけ」の延長だし、障害があってわからないことが多いから「良かれと思って」とは言いますが、それは「上から目線」でもあり、「自分は信用されてない」が子どもには伝わります。

こうした対応で、爆発するタイプでなければ、子どもの多くは「指示待ち」になります。「促してさせる」は「言われないとしない」となります。大人しいと言われますが、思春期には別の形の行動障害がでることが少なくありません。それが「強固な指示待ち」「自傷」「こだわり」。周囲も扱いが大変になってきます。

怒りの爆発にしても指示待ちにしても、この「促してさせる」「言えばする」を続けていくことは、悪い結果しか生みません。指示待ちの子は「カタトニア(寡動)」=動かなくなる症状が強くなることがあります。

カタトニアは、その昔、緊張病と言われたこともありました。統合失調症の中でカタトニアは語られていたのですが、現在、自閉症の人たちにも青年期に近い症状が出てくる人たちがいることが知られ始め、それもカタトニアと呼ばれるようになりました。

もともとの統合失調症のカタトニアと自閉症のカタトニアの何が同じで何が違うか、実はまだ解明されていません。すべて同じなのか実は違うものなのか、双方の本態そものもが解明されていないのです。

全然動けなくなってしまうこともあります。できていたこともできなくなるし、食べることも何もかも、ほぼ全介助状態になります。しかし、固まってしまうとは限らず、動きはできても自立性は低くなり、究極の指示待ち状態のようになるケースもあります。

自閉症の人で、カタトニア状態になるのは20代ごろに発症する、ということが言われています。しかし個人差があって、十代後半からその状態になる場合もあります。状態には変化があり、まだ動ける状況の時期もあれば、2時間くらい突っ立ってしまうとか、ある動作の途中で固まってしまうこともあります。

そんな人も、子どもの頃は多動であったり活発であったりしていた、という人も比較的多いのです。介助自体は難しくなくとも、できていたことができなくなるのを見るのは、親としては悲しいものです。何をどうしてやったら良いのかわからなくなるのですが、良くなったり悪くなったりするものは、先に書いた躾の問題だけでなく神経学的な病気と考える方がよいと思います。

できていたことができないのは本人もつらく苦しいと思います。本人たちは表情にも表せなくなっていますが。苦しみながら発する言葉には、表面は変化がなくとも内面では辛いのだと思います。発症した後のかかわり方は重要です。無視したりせず、どこで声をかけてほしいかはわかってくるので優しくかかわっていくことだと思います。服薬で劇的に改善する人もいるので医療との連携も重要です。関東のよこはま発達クリニックの動画にカタトニアの理解と簡単な支援方法があったので掲載しておきます。

落ち着いたのは薬のせい?

半年前まではすぐに怒ってぶちぎれていたE君が、薬がうまく合って、ここ3か月以上友達にやさしくするようになったと以前掲載(友達ができる薬?01/07) しました。ただ、いまだに本人は自分が優しくなれたのは薬のせいだと言います。先日もE君がそういうので、「薬のせいじゃない、薬はきっかけを作っているだけで、変わろうとしているのはE君自身だよ」とスタッフは伝えたというのですが、うまく理解している感じがしないと報告していました。

当事者の発達障害理解のためには、子どものための心理学的医学教育が欠かせないと言われて20年近くたちますが、医学とついているせいで医者がやることと思われたり、教育とあるので忙しい医者に教育の暇なんかないから学校ですることと思われていたり、どちらも押し付け合って前に進んでいないのが実情です。結論から言えばその子の関係者みんなでやるのです。月一度しか診察を受けない子なら、その間は、学校や家庭、療育機関の関係者が行うのです。

告知と間違えられている向きもあります。疾病告知は医師にしかできない仕事ですが、心理学的医学教育は告知後の当事者への取組です。治療と言えば治療ですし教育と言えば教育です。大事なことは科学的な根拠に基づいて発達障害の特性や服薬の内容を説明し、定期的にフィードバックを得ていく取組です。もちろん、医療と教育と福祉は連携してお互いの情報を出しあって、自分たちはどこを請け負うのか決めておく必要があります。もちろん重複することもありますが、同じ情報を当事者には提供する必要があります。

衝動的な行動はどういう脳の働きから起こるのか、それは服薬だけでとまるものか、本人の役割は何か、周囲の人の支援は何かということを少しづつ本人に提供し、いずれは減薬しどうしても不安なら頓服程度で済むようにしていく目標を伝える必要があります。医師も親も教員も支援員も心理士もこれらについて連絡しあってどこまで進めるのか決めておく必要があります。これまた、誰が音頭を取るのかでもめるのですが船頭多くして舟山上ることにならないように、通常は医療サイドが音頭を取るのが定石ですが、医療側の動きがないなら、他のサイドから働きかけても子どもにとって不利益がないなら進めていくべきだと思います。

バラエティー言葉

「ざけんなよ」テレビから流れてくる言葉です。バラエティーの場合この言葉の後は大抵笑い声が編集されています。見ている子どもはなんとなく楽しそうで使いたくなります。相手の手抜き行為や失敗に対し「ふざけんな」と叱責する言葉ですが頭の音を省略するのでなんかかっこいい感じがします。

ゲームでDさんが「ざけんなよ~」とやったのですが、スタッフがそういう言葉を友達に投げかけるのはいかがなものかと注意したと言います。おそらく、Dさんは仲間を下げずむ言葉として使ったというより、なんか楽しい気持ちで使った言葉かもしれません。「いけません」とやってしまうとどういう気持ちや意味で使ったかわからないままです。スタッフには、どんな時も「あれ?」と思ったら「なんで」と子どもに聞くことを心がけようと話しています。

周囲のムードや相手の気持ちが読みにくいASDの子どもの場合、言葉を誤解して使ったり、相手や場の反応が読み取れないまま修正できずに大人になっても使う事がよくあります。Dさんも、もともとは乱暴言葉が主訴で通所してきた経過があります。言葉は使わなければ身に付きません。「~はいけません」ではどうしていいかわかりません。「~すればいいよ」と楽しい感情を表現する肯定的な言葉を紹介してあげることが大事なのです。