今日の活動

「読み書きが苦手」の一般的理解

発達性読み書き障害の問題は特別支援教育の中心的課題と言われているのに、医療や教育の関係者の理解は「字は読めている」「字は書けている」という怪しい識別ラインのままです。H君は書字は遅いですが、本やネットの知識は山ほどあります。新しいことへの興味もすべてネットと本から得ており、明智光秀の生涯や短波無線については大人顔負けの知識人です。これだけ字が読めるのなら読み書き障害ではなく、眼球運動の調整の問題と医師が診断したそうです。専門家でも理解はこんなもんかとがっかりします。

彼は、電波の指向性について「しむせい」と読んだりします。「向」の字は小3で習い、コウ 向上 傾向 趣向;むく 向く 向き、と音読み訓読みを習います。彼はもうすぐ6年生ですが、音読みがなかなか入らないのです。音読みしかできない、あるいは訓読みしかできないというのはこの障害の特徴です。つまり一つの文字に複数の音が対応させられないのです。指向性は一例で彼と話していると音読み訓読みが無茶苦茶で、これまでの読書経験が豊富にあるならどこかで気づくはずの読みが気づかれないのです。これは音として読んでいるというより意味で読んでいるからでしょう。また、彼に本を音読させるとものすごく遅いし躓きも多いのです。

このように、読めているけど確実に読めていない問題を「流暢性」の欠如とか「変換速度」の遅さといいます。発達性読み書き障害の本体はここにあります。文字社会ですから文字が目に触れないことはないし、興味があれば本もネットも調べます。しかし、それで読み書き障害ではないとは言えないというのが今日の研究の到達点です。流暢にできるということは、少ないパワーで読み書きができるということです。読み書き障害を見つけるには、まず読ませたり書かせたりして「年齢並みに」流暢かどうかということが重要です。文字が読めるから障害はないなどとは言えないのです。

算数障害

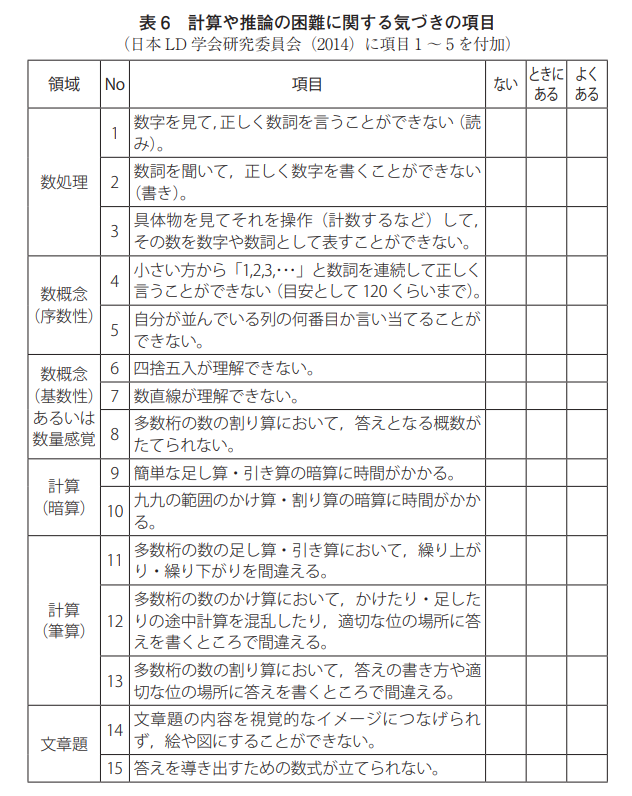

放デイには算数障害と思われる子どもが少なくありません。算数障害は、知的能力が低くなくても起こる算数の困難で、認知能力のアンバランスから生じます。認知能力のアンバランスを測定するWISC-ⅣやKABC-Ⅱなどの検査を行うことによって、どの認知能力が高いのか低いのかを見極めることが重要です。たとえば数処理の中で、数詞を覚えることができるようになるには、聴覚認知能力や聴覚的短期記憶などが主に必要であるし、数字を覚えることができるようになるには、視覚認知能力や視覚的短期記憶などが主に必要です。数概念のうち、序数性の獲得に関わるのは継次処理能力だし、基数性の獲得に関わるのは同時処理能力です。このような認知能力間のアンバランスの把握が必要だということです。

また、計算は、手続きさえ踏まえれば、概念的に理解できていなくても答えは出せたりします。そのため、数概念(基数性)の理解の困難については、通常の算数・数学の教科指導の中では非常に見えにくい部分です。算数障害があっても手続きで、概念理解の困難さをカバーしている子どももいます。さらに、知的障害ほどの低さはなくても、知的能力水準が平均より低いレベルにある場合には、認知能力の中のアンバランスがなく算数障害とは言えなくても、小学校高学年の算数の教科学習の内容となるとかなり困難が出ます。G君もその一人で、G君は計算ではなくて推論(論理性)が苦手です。

そのために、表のようなチェックリストに多く当てはまる問題を抱える子どもたちには、必ず個別の知能検査を行うなどして、全体的な知的能力水準がどれくらいか、また、知的能力を構成する下位の認知能力の強い・弱い能力を同定しておくことが重要です。全体的な知的能力水準が下である場合には、その子どもの抽象化能力に限界はあるが、偏りがある場合には、指導によっては理解できることも多いはずです。

現在は、電卓もあるし、普段の生活に使える様々なICT機器があります。子どもの状態をよくわからずに、子どもに「これでもか、これでもか」と一つの教授法によって学習を強いても、算数嫌いが増えるばかりです。将来の自立した生活のために、算数・数学のどの内容を理解しておけばいいのか、子どもによっては内容を精選することも、また教える側がより柔軟な教授法をもっていることも重要です。

グッジョブ!

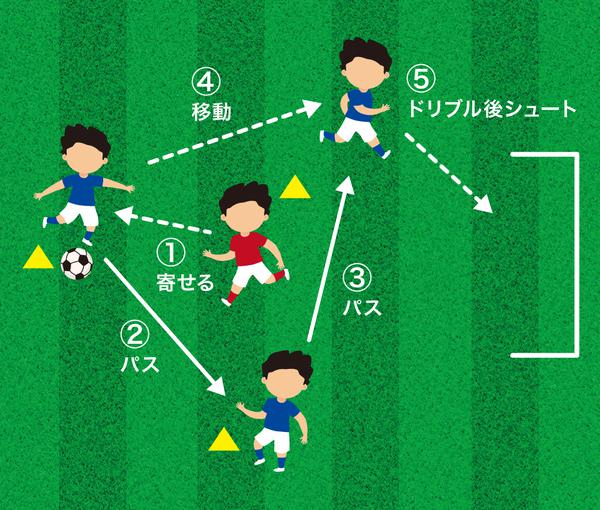

Fさんはサッカーボールを見るととにかく強く遠くまで飛ばすのが良いことと信じていました。「いやいや、全てのボールゲームの面白さはパスでしょう」とスタッフは教え続けたと言います。ボールを力いっぱい蹴ったり投げたりするのは固有覚(筋肉)感覚としては刺激が強く入り気持ちいいのはわかるけど、ゲームの面白さとは関係がないのです。

毎日パスの面白さをレクチャーした結果、子ども2大人1のサッカー対戦ゲームでやっとスタッフをパスで抜くことができました。G君のアシストもよくてうまく抜くことができました。「グッジョブ!Fさん!」「え?グッジョブ?良かった!ご褒美ポテチでいいわ」「なんやそれ」とずっこけながらもスタッフも嬉しそうです。

パスの面白さを教えるにはある程度のパススキルとゲームのソーシャルスキルが必要です。どちらも苦手な子どもはチームメイトから取り巻きにいるように仕向けられます。ボールに関与できるからパスの面白さはわかるのです。それでも粘り強く教えればわかってくるのです。どんな取り組みもそうですが「グッジョブ!」の一言を子どもにかけるために放デイスタッフは粘り強く工夫を続けると言っても過言ではないです。

アフォーダンス

Eちゃんが、なかなかVOCAボタンが押せないのは何故なんだろうという話をしました。Eちゃんは手を振る常同行動があって、それがあるので身体プロンプトでボタンを押させようとしても無理があるというものでした。Eちゃんは物を持つ手としての機能がまだ十分でなく、つかめば投げる、人がいれば叩く(と思っているかどうかは分からない)ようにしか使えないともいうのです。

では、滑り台に登るときEちゃんは手すりを離しますか?と聞くとそれはないと言います。手すりはEちゃんに登ることをアフォーダンスされているのです。アフォーダンスとは与えるとか引き出すという意味です。変化を起こすスイッチは押すことをアフォーダンスするのですが、Eちゃんには音が出るくらいではアフォードされないのだと思います。もっと、圧倒的な変化をスイッチがアフォードしてくれる必要があるのです。

その点、体をアフォードする大型遊具はよくできています(当たり前ですが)。ブランコの鎖はつかむから漕げるし、シーソーのハンドルもつかむから足でけることができます。生活の中のもののアフォーダンスをデザインする事が支援だと言っても過言ではないです。だからどうするって?う~ん。とりあえずは動くおもちゃとかピカピカ光るスヌーズレンボックスのスイッチに押しボタンを使う事かなぁなどと話しています。押し続けられないから、離しても数秒回路がつながっているタイマー回路の制作が難しいのです。う~ん。

なんか違う

D君の絵カード要求が頻繁になってきて半年ほどですが、最近10分おきにおもちゃを要求してきます。どうも、要求はしたけど遊んでいるうちに「これじゃない」と思うのかもしれません。

拒否の仕方は以前教えていて、頭を振るのではなく手で押しのける風に教えていますが、これは絵カードと違うものを渡した場合のシチュエーションです。今回の場合は、手に入れて遊んでいるうちに「なんか違う」と思うので「いらない」でもないのです。

生活をしていくためには「欲しいものの要求」手段だけでは生活できません。なんか違う場合どうすればいいのかは、D君の場合は語彙を増やすしかないかなと言う話になりました。D君は絵カードがおもちゃとビデオと食べ物だけだったのです。

外に行きたいとき自分の靴を持ってきていたのに私たちはそれで良しとしていたのです。外出要求を出されるとちょっと待ってとか、後でねの交渉が多くなるので敬遠していた旨もあるのです。しかし、言葉のある子だって、どっか行きたいとか言うわけで、毎日大人は子どもと交渉しているわけですから、D君だけ交渉しないわけにはいきません。

外に行く場合は、車に乗る、ブランコであそぶ、お店に行く、公園にいく等外出シリーズを作ることにしました。ついに「あとでね」とか「今はダメ」をD君に教えなければならない段階に入ったわけです。さてどうなることやら。

お互い様

先日の週末、雨が降ったり突風が吹いたりで、外の活動は控えようという事になり、急遽BOOKOFFで、E君が見つけたコミックシリーズの欠番を探しに行くことになりました。ショッピングがあまり好きではないC君D君がすかさずブーイング「勝手に行ってきて。行きたくない」コールでした。

スタッフが「あのさ、E君はねけった(缶蹴り)嫌いなのに、君らに付き合ってくれているでしょ。君らもE君のコミック探しに付き合ってあげるべきでは?」と言うと、はたと気が付いたように「ほな、しゃーないなー」と二人は付き合うのでした。自分に付き合ってくれたのだから自分もという「お互い様」の理屈は、友達作りの下手な彼らにとってとても大事だと思いました。

令和2年度保護者アンケート実施中

HPの右列の一番上にPDFで「令和元年度保護者及び自己評価集計結果(公表)」というファイルがあります。これは毎年1回事業所の経営について保護者とスタッフから評価をしてもらい、改善を促進する仕組みです。

障害児通所支援事業者は、自ら提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならないことが、定められています。放課後等デイサービスにおいては平成29年4月から、児童発達支援においては平成30年4月から、事業者は自己評価及び保護者評価を行い、その結果と改善内容を公表することが義務付けられました。

対象事業者は、おおむね1年に1回以上、自己評価結果等とその改善の内容をインターネット等に公表した上で、その結果を管轄自治体へ届け出ます。平成30年度報酬改定により、自己評価結果等の公表について届出がない場合は自己評価結果等未公表減算が適用されることになっています。

前回、保護者からは緊急時の体制や訓練について低い評価を得たので、今年度は災害時の計画や訓練に力を入れました。また、職員からは療育スペースの狭さを指摘されていたので、支援学校以外の通常学校の児童の利用を6年生までとして通常学校の利用増を抑制して、通常学校小学生の高学年から中学生まで対応する新しい事業所じゃんぷを10月に立ち上げました。

集計は今月中に行い来月には公表する予定です。同じく新事業所じゃんぷでもアンケート集約を進めています。集計することによって次年度の方針を職員全体で考えていくうえで有用な仕組みだと思います。何年も言いっぱなしになる放漫経営への抑止効果もあるので大事にしたい仕組みです。結果はまたブログでお知らせする予定です。【昨年の結果はこちら】

宿題は自学自習

B君の担任から電話がかかってきました。「宿題の出し方について先程お問い合わせがあったので連絡しました」と素早い対応でした。話の中身は宿題の基本は自学自習、自分の力でやり切れることが大事だという事でした。そのうえで、B君は読み書きの力の弱さがあって、本当は宿題に問われている中身(笑う時の言葉・泣くときの言葉)は8割がた理解しているのに、苦手な読み書きで8割の力を使うと残る2割で宿題で問われている本質を考えなければならず、結局一人でできないことになります。今日も人の力を借りないとできなかったという体験だけが残ってしまうのは良くないから、既存のプリントに少し工夫を加えて8割は一人でできるようにしてほしいというお願いでした。

今回の課題は、一番後ろにある十数語を笑う言葉は前に泣く言葉は後ろの囲いの中に書くという課題です。笑う言葉は「にこにこ けらけら」等、泣く言葉は「しくしく」「めそめそ」と言う感じです。中に「ワンワン」という犬の鳴き声などが「泣く言葉」のひっかけです。彼は書くのが苦手ですから、「笑いは① 泣くは② どちらでもないものは× を言葉の上に書いてごらん」と設問を変えると犬の鳴き声以外はほぼ正解でした。「終わったら、①を前の枠に、②を後ろの枠に書きます」と指示すると時間はかかりましたが写すことができました。

このプリントは、今日学校で先生と取り組んだ問題だそうです。マンツーマンで取組むときはできたというのですが、まず一人で読まねばならない、書かねばならないという提示の仕方では、それだけで頭が真っ白になるのかもしれません。宿題は自学自習で取組める工夫が欲しいですし、もしもそれが難しいなら、どこまでを大人が支援するのかを示して出してほしいと思います。私たちは、一人で宿題が終われて、できたーと言って、スカッとした気持ちで遊んでほしいと願っています。

視覚的支援は調子のいい時からはじめて

Aちゃんが階段の踊り場で大声で泣いています。聞くと、事務室に入りたいのを止めたから泣いているというのです。以前も事務室をのぞこうとはしましたが断られて泣くことはなかったです。よく聞くと、山歩きの時もいつもは「もう少し歩こう」と言うだけで理解していたのに、今日は最初の休憩地に着くとすぐに帰ろうとしたそうです。行動に余裕がなく、できるだけ同じことをトレースしようとする傾向、つまり、繰り返しのこだわりが強いと言います。

ASDの子どもで、表出コミュニケーション力が弱い子どもは、いつものお決まりの繰り返しやパターンを大事にします。周囲はそれをこだわりと言いますが、聞いて理解したり要望が交渉できない人なら、とりあえずはパターンに頼って生活するしか方法がありません。「以前は言うだけで分かったのに」と大人はよく言います。誰だって調子のいい時と悪い時があります。前は調子が良くて聞いて理解できたのに今日は調子が悪くて理解できない場合もあるのです。

指示の方法は、理解や表出のコミュニケーション能力が低い時(調子悪い時)に合わせてあげるのが基本です。理解は絵や写真で、表出は要求カードで、お願いしたいのです。ただ問題は、調子が悪くなると絵カードが出てくる、視覚支援を行うというのはいただけません。考えてみてください、しんどい時にしか出てこないカードが頭に焼き付けば、カードを見るだけでしんどい場面が想起されるかもしれないからです。調子のいい時から視覚支援には取り組んでほしいです。

書初め

書初めをしました。スタッフから「好きに書いていいよ」と言われて「うし」「明日」、とか活動休止の嵐が好きな子はメンバーの名前を書いたりと様々です。その中で、Z君が「死」を書いていました。Z君は高学年のASD児で、後輩のいう事にはしんどい時も耳を傾けてうんうんと頷いているとても優しい子どもです。

スタッフに何故そのままにしておいたか聞くと、「好きに書いていい」と指示したからと言います。ASDの人の中には字句通り言葉を受け止める人がおり、言われたとおりに行動したのにケチをつけられて怒る子がいるのをスタッフは知っているから、修正しないままそのままにしたのです。

しかし、それではZ君は何も学べないよねと話しました。お正月が明けて、みんなが「おめでとう」と言って出てきた放デイで、書初めをするということは、好きに書くにしても「暗黙のルールがある」ことを説明する必要があります。いくら自分が「かっこいい」と思っている文字でも、他の人がお正月に「死」は嫌だなと言われたら、それは書かないというのが暗黙の「おめでとう」ルールだと説明すればいいと話しました。

その話を翌日にすると、Z君はこちらで用意した言葉から「己」を選んで書初め(正確には書き2回め)をしました。選んだ理由を聞くと、今年は自分を見つめることが大事だからと言ったそうです。Z君は4月から中学生です。

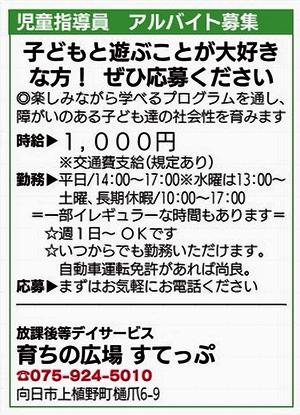

求人広告

「すてっぷ」の非常勤のスタッフが辞めるのでその補充に求人広告を出しました。地域密着型の広告紙なので次から次に電話がかかってきます。「放課後等デイサービスって障害児がおられるんですか」と言う人から「ホームページで見てよく知っています」と言う方まで千差万別です。広告紙の読者層もあるのでしょうが、ほとんどが「主婦」の方です。

求人広告を地域に配布するのは、ご近所の方にもこの活動をしってもらい、応援していただきたいという思いもあります。求人にあたって専門知識がなくてもよいのかと言われることが多いです。専門的な知識と言っても、子育てをしてきた方なら共通するものも多いでしょうし、子育て経験がない方でも子どもの頃遊んだ経験は支援に役立つ実践的な知識です。わからないことは、スタッフがサポートしますからぜひ一度お声がけください。もちろん学生の方も大歓迎です!

自立移動

Y君が散歩のときにいつもみんなから離れて歩くのでスタッフは見守りながら近くを歩いています。交通量の多い横断歩道でみんな青信号を待っていました。車が途切れた時に、ふっとY君が足を車道に踏み出したのでスタッフが止めましたが、信号は見てないのだという事がわかりました。

話し言葉でコミュニケーションできない人に信号や交通ルールがどの程度理解できるのかはよくわからないです。ただ、まったく無理だと思って信号や道路横断を教えないというのも違うように思います。赤なら止まることを教えるのは可能ですが、歩行者が青でも突っ込んでくる車両もあるので青の教え方は難しいです。

自立は可か不可かではなく、その間に依存度がどの程度かという考え方が重要です。「この人はわからないから」ではなく、どの程度ならわかるのかという見極めと挑戦が必要となります。「どっちにしたって人手はいる」という支援側の目線ではなく、一人でここまではできる、ここは手伝ってもらうという本人側の目線が必要です。その積み重ねが自尊感情を育てる土台になるのだと思います。

友達ができる薬?

犬猿の仲だったW君とX君がここ数か月大親友のように遊ぶようになりました。W君はもともと乱暴な子ではないのですが毒舌では彼の右に出るものはいません。X君はちょっとしたことで大声を出したり意地悪をするので、その行為を見てW君がX君をディスるのです。それでまた、X君が激情するという悪循環でした。

ところが、最近二人はとっても仲がいいのです。聞くとX君が怒ったり大声を出さなくなったというのです。X君は、一昨年から何種類か落ち着くことを目的に服薬を試していたのです。何種類目かに変えた頃からとても穏やかになったのです。そうすると本来のX君の良さが出てきてこれまで寄り付くことがなかった子までがX君と付き合うようになったのです。本当は友達が欲しかったX君はそれを契機にどんどん穏やかになっていったのです。

X君は薬のせいだと思っていますが、薬はきっかけを作っただけです。こうすれば友達はできるんだなと学習したからです。服薬の調整には時間がかかりますし、効果があっても副作用でやめざるを得ない時もあります。薬の種類を変えて自分に合う薬を探すのに粘り強く取り組んだ結果、「友達が欲しい」という願いが叶い、友達をゲットするスキルも自分の力で学べたのです。本当によかったなと思います。

大声の原因

U君やVさんが理由は分からないけど、えらく大声を上げるようになっているので心配です。ASDの方でコミュニケーションスキルが少ない方の場合、声のコントロールをお願いするのはとても難しいのです。「うるさい」というのは本人の感覚ではなく他者の感覚です。声ですから声を出した後は消えてしまいます。視覚に示すこともできません。つまり、他者が何をどうしてほしいのかがとても示しにくいのです。

コミュニケーションスキルがある程度ある人には、「声のレベルメーター」を示して「レベル2でお願いします」とは示せますが、レベルメータを認識するには人と自分を比べる力が必要になります。なので、事業所内で活動する時に声のコントロールができない人は一緒に集団活動ができません。音刺激に弱い人も大勢いるからです。

大声の理由は様々ですが、人が注目したり、人が離れていくことに利得を得ている人が少なくありません。しかし、最も厄介なのは本人の感覚刺激となって快感を感じている人です。腹筋や声帯に力を入れるのがいい人もいれば、頭の中で音が響くのがいい人もいます。この場合は快感を奪う方法を考えるわけですからとても難しいのです。

何かいいアイデアはないか検討中ですが、まずは詳細なアセスメントをして静かな時がどんな時かを見つけていこうと思います。ただし、本人の意思とは関係なく短い大声を出してしまうトゥレット障害の場合は、まずは医療との連携が大事です。服薬でよくなる方もいるようです。

応答の指さし

最近、T君が指差しをすると言います。「ほんまかいな?」と疑うスタッフがほとんどでした。指差しは前言後の段階です。よく1歳児が「あ、あ」と大人に向けて声を出しながら車や動物を指さします。「そうだね、ブーブーだよ」「ワンワンだね」と大人は答えを繰り返します。これが自発から叙述の指差しの段階です。そして音声を学んだ子どもは「ブーブー」と車を指さして大人に知らせます。

ところがT君の指差しにはこの段階を飛び越えて「欲しいのはどれ?」「どっち」に応答して指差しで答えます。もちろん「これ」「こっち」と言う言葉を獲得していません。おそらく、このスキルの獲得はPECSのトレーニングの結果だと思います。PECSのフェーズ3は欲しいカードを選んで相手に渡します。もちろん、どっち・どれとは聞きません。間違えば間違ったものを渡し、正しいカードを教えるだけです。

このトレーニングが「選択したことを指さしで相手に示す」方法をT君に気づかせたということです。発達的に言うとその前に指差しの「指向」「自発」「要求」「叙述」の段階を経て「応答」が始まるのですが、T君には応答以前の指差し行動は見られませんでした。いきなり応答の指差しだと言うのです。人と見たものを共感することより、欲しいものを指さしで手に入れる方が彼にとっては意味があったのかもしれません。

もちろん指差しは直接モノに触れず指さすから言語と言う記号に発展すると考えられているので、モノに指先を近づけがちなT君の指差しは「?」のところもあります。また、応答表出は自発表出を抑制しやすいから評価できないというのも彼に限っては少し違うような気がします。

現場が知る子どもの発達は同じ筋道ではありません。同じ人が多いというだけで全員同じだという根拠は無いのです。発達には順序性があると遠い昔に習った記憶はありますが、違う発達の筋道もあるかもしれないという柔軟な受け止めが大切だと思います。ただ、柔軟性はセオリーを熟知している人にしか担保されないのも事実です。教条主義は無知から生じるものです。

計算とワーキングメモリー

S君が朝から「俺、宿題するわー」と冬休みの宿題を始めました。分数の加算です。通分の意味は分かるのですが、分母を同じにする最小公倍数を見つけるのに時間がかかります。これはワーキングメモリーの問題です。頭の中で簡単な計算をしたり短時間記憶しておく機能をワーキングメモリーと言いますが、これは人によって計算回数の能力が違ったり記憶しておく単語量が違います。

小学校の場合、大きな数字は出さない代わり暗算で解を求めさせようとします。もちろん仕組みを教えるときに書き出して理解させようとしますが、実戦は暗算です。こうなるとワーキングメモリー量がものを言います。なので、暗算の苦手な子どももは書き出せばいいのです。

また、公倍数の意味さえ分かっていれば、たくさん課題を出さなくていいのです。課題をたくさん出すのは、トレーニングによって暗算が早くなるようにという訓練的な考え方からですが、ワーキングメモリーの少ない子どもは、やってもやっても早くならないし時間だけがかかり苦行でしかありません。学校の担任は、ワーキングメモリーの実態を把握してトレーニングで暗算が早くなる人かどうか調べてからにしてほしいものです。

S君には「ゆっくりやればいいよ。インターバルで少しづつやろう」とは言っていますが、量が多すぎます。意味が分かっていて暗算が弱いなら量は求めない配慮が大人には求められます。

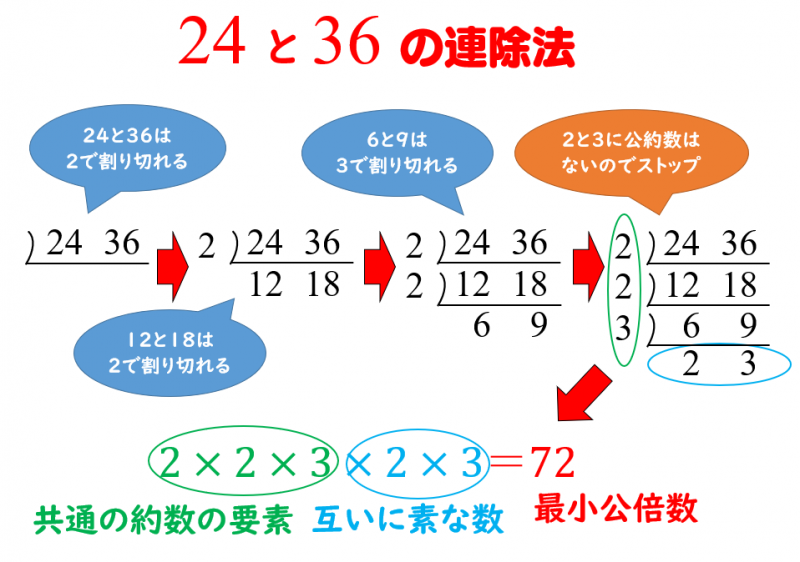

公約数・最大公約数は『連除法』を用いれば楽に求められます。要は、連除法をして外側の数をすべてかければ最小公倍数となり、最大公約数は縦をかければいいのです。こうして書いて公倍数・公約数を見つけるのは時間がかかりますから、量を減らして意味をつかませながら計算をさせます。その方が、今後難しい問題に出会ったときに絶対に役に立つのです。

謹賀新年

新年あけましておめでとうございます。

昨年は格別 の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。

本年も一同、皆様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので、 何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。

皆様のご健勝と益々のご発展を心よりお祈り致します。

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

新年は1月4日(すてっぷ)1月5日(じゃんぷ)から平常営業とさせて頂きます。

令和3年 元旦

NPO法人ホップすてーしょん 職員一同

よいお年をお迎えください

すてっぷでは子どもの記録をデータで呼び出せるように、エクセル1行100文字程度で毎日印象的な事柄の記録を残しています。細かく思い出すのは連絡帳がいいのですが、大きな変化や特徴的なことを短時間で把握するにはこちらのほうが使いやすいです。昨年の4月から初めて21か月分約5000行分の書き込みを眺めていると、確かな子どもの変化がわかります。低学年は支援がヒットすればすぐに変化を見せます。一方で、中高生は当たればホームランですが、相変わらずの結果も少なくないです。

もしも子どもたちが大人の記録をつけたなら、スタッフのことはどう記録するのだろうかと思います。新入りのスタッフはめまぐるしい成長を見せるし、年寄りは相変わらずの言動が多いのでしょう。自分たちの支援が本当に子どもたちに届いていたかどうかは子どもの変化に現れます。相変わらずと言っているのは私たちの力が及んでいないということです。また、子どもたちが放デイで過ごす時間はほんのわずかです。成長したのは家庭や学校や学童保育や他の事業所での育ちの総合的な結果です。そう考えてみると、一事業所の放デイが子どもの成長にどの程度影響を及ぼしたのかは測る方法がありません。

ほんのきっかけを与えるだけだったかもしれないし、足を引っ張ることはないにしても、家族の思いと方向性が違ったかもしれません。記録を読んでいくと一人ひとりついて話し合った記憶が蘇って、本当にあれでよかったかどうか考えさせられることも少なくありません。スタッフにも無理を言いすぎていないかも気になるところです。療育とは一人でできるものではなく総力戦だからです。そんな風に考えていくと、みんながつながって成長していく図が見えてきます。子どもだけでなく、その取り巻きも育ちあうことが大事なんだと思います。

今年は、10月より念願の新事業所「学びの広場 じゃんぷ」を西向日に開設しました。まだ利用者も少なく、地域住民にも広く知られていませんが、通級指導の先生などとも勉強会を持って、じゃんぷの認知度を上げていこうと努力しています。読み書きを中心とする学習障害のある小中学生への支援と、発達障害のある子どもの就学準備を家族と共に支援していく通所支援事業を軌道に乗せていきたいと思います。もちろん、自立性と自発性コミュニケーション支援を軸にしたすてっぷの実践にも磨きをかけていきたいです。

今年も保護者の皆さんはじめ、たくさんの皆様にお世話になりました。ありがとうございました。良いお年をお迎えください。

NPOホップすてーしょん職員一同

尚、HPとすてっぷは1月4日から、じゃんぷは1月5日から営業を開始します。

凧揚げ

凧揚げの季節がやってきました。凧揚げ名人のQ君やR君の腕の見せどころです。でも、昨年の教訓でAMAZONで値段の高い凧(ゲイラカイト 700円)を買っても、後ろを向いて走れない子が多くて逆さに凧を引っ張って走ってしまいすぐに潰れるので、近くの100円ショップで買う事にしました。なんとAmazon一個分が一個110円で6個も買えるのです。これで、子どものタコ走りを心置きなく鑑賞できます。淀川河川敷公園に今日はいい北風が吹いていて、高く高く上がりました。

自作凧を上げようとしているのですが、不器用な子が多いのでどの凧を作るか思案中です。連凧なんかが一体感があっていいのですが、ちょっと難しいです。グニャグニャ凧(縦張2本)だけどそこに一文字づつ書いてみんなの願いを上げたらどうかという案があります。お正月とか世界平和ではありきたりだし、宿題上等とか忘物御免とかでは迫力がないので良い案がないかこれも検討中です。

お買い物キャリア

今日は昼から雨が降って、凧揚げのプログラムが買い物に変わった人もいます。買い物でいつも思うのは子どもの経験値です。コンビニの前で突っ立ている子。商品棚の前でほしいものが選べない子。レジの前でもじもじして商品が購入できない子。そもそも、自分の財布という意識がなく財布は大人が使うものと思っている子。障害が軽くても重くても、経験を積み重ねている子どもとそうでない子どもは全く違います。

学校や事業所で、お買い物教材に取り組んでいますが、お金や財布の準備から店内の移動は全て介助が付き、レジでお金を渡すところだけ子どもにさせている風景をよく見ます。これでは買い物の経験にはならないと思います。最後はスタッフが店の外で待っている風にしないと経験にはならないと考えるからです。レジの人には前もって協力をお願いしておきます。子どもは失敗するかもしれないけど一人で買えるようになるように協力してほしいと依頼します。自分のことは自分ですることを、消費活動についても小さな時期からコツコツと取り組んだ子は、言葉が喋れなくても高等部の頃には、お店の中で堂々とショッピングしています。

お金の選択や計算の出来ない子には、財布に「おつりとレシートを入れてください」と貼って財布ごとレジで渡すように練習します。しかし、最近は電子マネーがあるのでタッチするだけです。ICOCA等公共交通系のフェリカカードは普段電車に乗らなくても、コンビニではとても便利に使え、指導もしやすいです。スマホがあれば金額と場所と時間がわかるので管理もしやすいです。