今日の活動

食事量

6年生のC君が西山から帰ってきて事業所の廊下でぐったりしているので、「おっ、西山行ってきたか!体力ついてきたか!」と声をかけると「全然アカン・・・」と言います。他のスタッフが「ちゃんと食べてるかー?」「朝食ってない・・・」「お母さんが作った朝飯は?」「朝は食べる気がしない」「そらあかんわー」となりました。朝は食べないと、昼までの活動が持つわけないという簡単な理屈が本人に理解されていないのです。それで俺は体力がないと思い込んでいるんのです。

実は、当事者もそうなのですが保護者の方も子どもが大きくなって活動量が増えているのにお弁当箱の大きさが変わらない人がたまにあります。保護者に聞いてみると「子どもが、たくさんいらないっていうから・・・」と言う理由が多いのです。子どもは成長するにつれて体の大きさがそんなに大きくならなくても代謝量が増えるのです。ところが、発達障害の子どもの中に空腹感を食事時間に感じない子どもがいます。よく観察するとおなか減ったと活動中に言っているのですが、時間がたつと忘れているのです。そして、おやつも食べず、帰り際に突然お腹が空いて死にそうだと言い始めるのです。おなかが減ってないわけでなく、空腹感の信号が出るのが鈍いようです。

そんなわけでC君には「朝飯食べられないなら、食べられなかった朝食を持ってくるか、大好きなお菓子にプロテイン(出来ればそこにマルチビタミンミネラルのサプリ)とか、流し込みやすいカロリーメイトゼリーとか栄養剤を公園や山に持っていき運動しながら補給してごらん」と助言することにしています。そして、それ一つではおにぎり1個分=200Kカロリーで6年生の朝飯に必要なカロリーの3分の一も取れてないことも伝えたいと思います。

すてっぷアンケート集約結果

すてっぷアンケート集約結果

令和2年度の放課後等デイサービス「すてっぷ」のアンケート調査の集約ができたのでお知らせします。今後この結果を踏まえて職員一同努力してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

1.表記について

回収率は保護者・従業員とも100%でした。今回は昨年度と比べ、10%以上の増減のあったものに上昇・下降の赤矢印を示しています。(10%以上上昇したものでも7割未満の「はい」評価には上昇矢印をつけていません)

2.保護者アンケートより

●環境・体制整備:設置基準やバリアフリー基準は府の基準を満たしていますが、マンツーマンを必要されている利用者が増えその分職員も増えるので従来よりも狭く感じるものと思われます。利用者のバランスを考えたいと思います。

●適切な支援の提供:昨年比2割減の評価で活動プログラムのマンネリ化が指摘されました。集団ゲームや創作活動、個別課題など新しい教材の開発を進めます。障害のない子どもとの交流がとても少ないという評価でした。毎日のように公園で近隣の小学生と遊んでいることを意識的にお知らせしていきたいと思います。

●保護者への説明等:保護者との意思疎通が1割減でした。送迎時や電話連絡の際に丁寧な対応を心がけようと思います。

●非常時の対応:避難訓練等に取り組んできましたのでおおむね好評を得ています。感染状況をみて保護者の引き取り訓練等にも取り組みたいと思います。

●満足度・その他:通所を楽しみにされているお子様の様子の記述に励まされました。しかし、職員が忘れ物を繰り返す事が複数指摘されており、連絡帳のダブルチェックや帰り際の個人ロッカーの確認等に力を入れていきたいと思います。

3.職員の自己評価より

●職員の自己評価は昨年と比較して努力したと意識している職員が多く、実際の評価割合にも表れています。しかし、職員は努力しているつもりだが、保護者の評価がそれに伴わない今年度の現象については真摯に向き合い、原因と対策を考えていきたいと思います。

●環境・体制整備:子どもと職員が増え活動エリアが手狭になっていることを職員も感じています。利用のバランスや外遊びと中遊びの入れ替えなどを工夫します。

●業務改善:今年度より第3者評価を実施していますが、調査の後だったので周知されませんでした。

●適切な支援の提供:支援計画の作成の際にアセスメントツールを用いて子どもの評価を行い始めました。また、有料発達検査の実施についての保護者了解項目を重要説明事項に加えています。パートの方も含めて支援文書の回議、実践の振り返りや留意すべき点などについて打ち合わせで簡潔に行うようにしています。

●関係機関や保護者との連携:地域のルール(相談事業所が調整)に制約されながらですが学校との連携に力を入れてきました。地域の子どもとの交流については、パートの方は定型の交流会などをイメージされていましたが、毎日の公園でのナチュラルな交流活動を大事にしている事を報告するように心がけます。

●保護者への説明責任:契約内容や保護者に協力してもらう事を丁寧に説明するように心がけています。大声での威嚇等虐待防止への取組や、虐待防止の根幹はコミュニケーション支援にあることを職員間で意思統一してきました。

4.第3者評価について

今年度より、障害のある子どもの支援に詳しい方から第3者評価を得るようにしました。長く口丹波地域で支援学級担任や通級の指導教室担当者を務められている山川様にお願いをしました。最後のページをお読みください。

宿題プリントを考える

放デイに通ってくる子どもたちの多くは学校から宿題を持って帰ってきます。ブログでの宿題ネタは2年間で50タイトル近くありますが、その中で学校にお願いしていることは、個性のある学習特性に合わせた宿題を出してほしい!自学自習になる宿題を出してほしい!自尊感情が高まる宿題を出してほしいということです。3つもあるのかと思われそうですが、(宿題は自学自習 01/15)でも書いているように、同じことを違う側面から言っているに過ぎません。

B君が、「先生助けてください」というので見に行くとクロスワードパズルのプリントです。「こいのぼりをあげる日は?って書いてあるよ」「う~ん春かな夏かなぁ」問題が読めないだけでなく、暗に祝日をさしている意図も読めません。B君には知的な遅れもありますがディスレクシアの問題も抱えている人です。学校では学校でやらせたことを宿題にしているだけだと言われます。五十音が不確かな子どもに、例えこれを学校で一度やったからとしてもできるほうがミラクルです。プリントは低学年の自習用のプリントで良く使うものですが、低学年用といえどもLD用には作られていません。教えたから覚えているだろうという先生の自信はどこから湧いてくるのでしょう。

他にも、ワーキングメモリーが弱い高学年の子どもに、繰上りのある計算問題を低学年用だからと出してくる鈍感さには首をかしげたくなります。その問題が自力で終了できないこと、電卓を使って回答しても電卓の練習にはなるがそれ以上でも以下でもなく、知的な遅れのないC君には屈辱の時間でしかないことが理解できないのだと思います。担任は難しくないものをと「善意」で通常(読み書き障害のない子ども用)の低学年プリントを宿題に転用しますが、読み書きの問題は知的な遅れとは違うのです。知的障害とは質的に違う読み書き障害のことを知ってほしいと切に願います。

障害の状態は一人一人違うのでオーダーメイドがいいですが、支援学級には最高8人の子どもがいますから全てとは思っていません。読み書き障害用のプリントはたくさん市販されているのでその中のチョイスでもかまいません。少々の手助けは必要にしても、基本は一人でできる事が大事なのです。

あの人・・・

「先生、あの人のドリブルうまいな」「あの人、まだおやつ食べてはれへん」「あの人」を連発するA君はここの放デイにきて3年たちますが、友達の名前もスタッフの名前もほとんど覚えていません。「先生」と「あんた」「あの人」で不便を感じなかったからと思います。

実はA君顔と名前がなかなか覚えられないのです。このことは前回(相貌失認 2020/12/19)でも書きましたが、これが友達に中途半端に分かってしまうと「A君とは長い付き合いなのに、まだ僕の名前知らない」という誤解を作ってしまいます。

でも、A君はいっこうに困らないのでこちらから声をかけることにしました。「あの人って、この中の誰の事かな」と玄関に貼ったスタッフ利用者顔写真まで連れて行って聞くようにしています。屋外で「あの人」がでたら、「A君、あの人の名前がわからなければスタッフに聞いてね」というワンセンテンスを入れるようにしています。

声のレベルメータ 了解!

Yちゃんは、声がでかくて音に過敏な先輩たちの頭痛の種です。学校つながりのZちゃんがちょっかいなどを入れてくると、もう「全員避難!」みたいな大声で叫び続けます。お願い勘弁して、スタッフもたまらずYちゃんを連れて室外に誘導します。

でもYちゃんはこの間いろんな事がわかってきて、行先パニックやらヘイトスケジュールやら少なくなっています。きっと声のレベルメータとかも理解できるんじゃないかと、スタッフが教えてみました。このツールは(声のメータ表 2019/06/10)で掲載したものです。

「Yちゃん、お部屋の中では2の声でお願いします」「2の声の人はご褒美です」と示すと、「うん わかった・・・」といきなり小さな声で応えてくれました。まさかこんな簡単に理解してくれるとは思いませんでしたとスタッフ。それでも次の日になると忘れていて、毎回お願いを繰り返すことにはなりますが、先輩たちは少し胸をなでおろしているだろうと思います。

できることを提供しましょう。

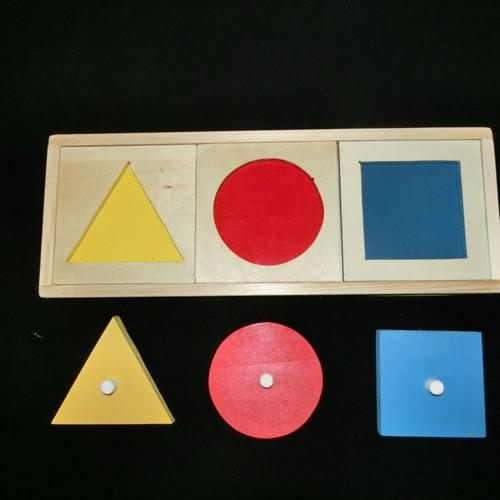

X君が弁別課題ができないことと、弁別認知の有無は別の問題だと以前書きました(弁別と教材 02/03)。人は動機がなければ行動しないということを、スタッフがどれほど理解しているかが問題です。つまり、X君は弁別課題ができないのではなく、スタッフが作った課題そのものに込めた意味が分からないのです。「▲を△の型に入れる?そーですか」と、仮にX君が「◆ではないは▲」を理解していても「で、それがどうした?」と思っていると話は前に進みません。

X君は10種類以上あるおもちゃやおやつのカードの貼ってあるBOOKの中から自分の欲しい物のカードを弁別して「探し出して」スタッフに確実に渡してきます。弁別力は十分にあるのです。しかし、スタッフの無味乾燥な課題を「完成させる意味」が分からないのです。通常なら大人に褒めてほしいなど共感を求めて子どもは完成しようとします。共感性の乏しい人でも、型通りの枠型にスパンとはまった快感を得たいと思う子も完成させようとします。

しかし、X君は違うのです。「それがどーした」なのです。だったら、スタッフは同じ事ばかりやるのではなく、X君が「なるほどー」と思うような教材や作業を開発したほうがお互いのためです。プットインに弁別過程があるとプットインの中身が広げられるというのが初めの狙いなのですから、わずか一例の弁別課題ができないから、別のプットインが作れないという事ではないのです。できないことを何度も提供するより、できる中身を考えて「できたー」の気持ちや「グッジョブ」の声掛けの回数が自尊感情を育てる基礎になると思います。

ススメ!電波少年!

W君は「西山に行って第2鉄塔のある最高点まで行こう」などとスタッフがと言うと「俺は体を鍛えるためにここにきてるんと違うんや。パソコンもしたいし本も読みたい。鉄塔却下!」と叫んで外に出ることを好みません。ところが、最近W君は電波チェックにはまったようで、短波ラジオで北朝鮮の放送や北京放送の日本語放送を聞いたり、電離層の反射で遠い海外から飛んでくる短波放送を聞くのを楽しみにしています。

アマチュア無線をやっていたスタッフから、「遠方の局が聞きたいなら妨害電波や高い建造物の影響を受けない高い山頂がいい」と教えてもらったので、嫌いな西山の第2鉄塔に行ってみたのです。アンテナを伸ばしてみると、航空機のエアバンドからも交信がかすかに取れるし、遠方のラジオ局も平地よりクリアに聞こえました。

「もう僕あそこに住む」と言うくらい満足して帰ってきました。今彼はアマチュア無線の丸暗記本を借りて勉強しています。小学生で合格している人は結構います。今はやりのFPV(First Person View:空撮無線映像を見る)ドローンを操縦するには4級アマ免が必要で、そのために多くの小学生が受験しています。電気工学は中学生くらいでないと理解できない内容ですが、4択で24問の丸暗記で対応できるので小学生でも合格できる可能性があるわけです。さて、W君はどうなるでしょうか。進め電波少年!

お山登りまーす!

Vちゃんは、1か月ほど西山に登るのを嫌がっていました。まだ、コミュニケーションスキルが低くて、とにかく大騒ぎをすれば要求は実現するとVちゃんは思っているので、送迎車の前で大泣きをし、登り道でもしばらく大騒ぎでした。しかたがないので、「こんなに嫌がっているんだからもうやめようか」とスタッフが言うので今日行ってダメだったら次回考えましょうと言うことになりました。

ところが、今日は車に乗る前からニコニコで山道もなんにもなかったかのように「お山登りまーす!」と歩きます。今までの拒否はなんだったの?とスタッフもあきれ顔。何かがVちゃんの中で吹っ切れたのかもしれません。結局理由は分からずじまいで、次回の山登りもご機嫌なら問題ないんじゃないのということになりました。理由を話せない子どもたちのことを私たちはあーでもないこーでもないと話しますが、わからないことも多いです。毎日子供たちに振り回されている感じも否めません。少しでも分かり合えたらと言う思いで、コミュニケーションスキルに取り組んでいます。

移動カード

移動カードはトランジションカードと言ってスケジュールに戻るときに言葉のわからない生徒に渡すカードのことです。トランジションカードとこのブログ内で検索してもらえばわかるように今年度に入ってほぼ2か月に1回触れています。最近は(トランジションカード 2020/11/06)で書きました。すてっぷではトランジションカードをやめたのです。U君たち言葉をうまく理解できない人たちに身体プロンプトでスケジュールに戻ったり行先にいくようにしています。確かに誤解はなくなり、自分で考えようとしている姿が2か月過ぎからみられるようになっています。

スケジュールを自分で見てもらうようにするには最初は支援があったにしてもその後その支援をどう減らすかを考えておく必要があります。声掛けで「スケジュールを見なさい」と言おうが、トランジションカードを渡してスケジュールを見に行かせようが、やっていることは同じです。人的介入で行動のきっかけ(プロンプト)を作っているのです。

大事なことは、この介入をどうやってフェードアウトしていくかなのです。カードよりヴォリュームがだんだん落とせて発音数を減らせる声の方がまだましかもしれません。カードをだんだん小さくしても視覚的プロンプトは最後まで残ります。それに引き換え身体プロンプトは後ろから触るだけですし、自分で行動ができるようになればそれでプロンプトしなくていいのです。どう考えても、身体プロンプトの方がフェードアウトはしやすく誤解も少ないです。

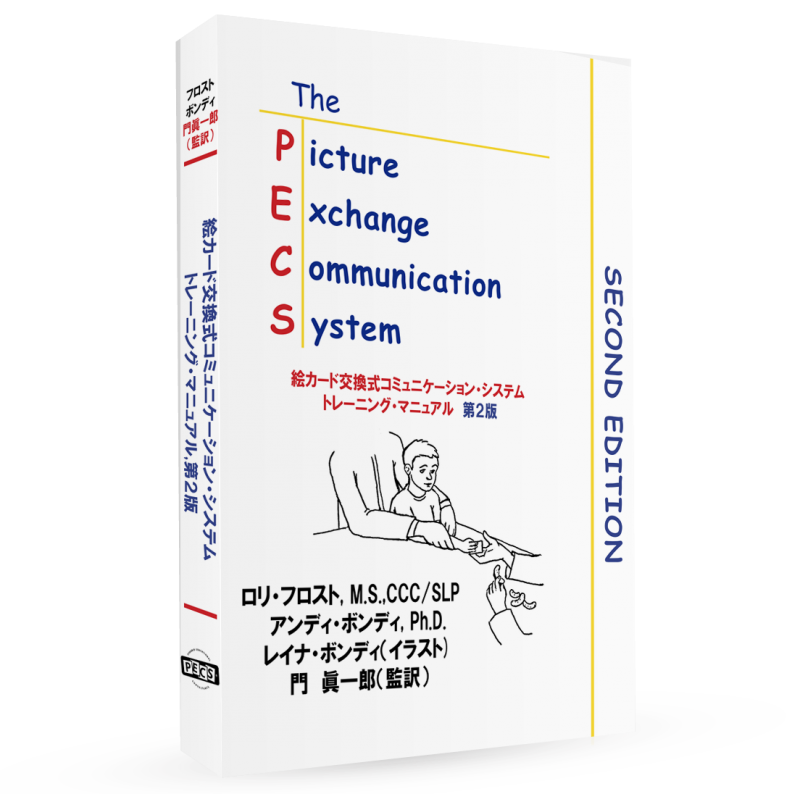

ではなぜ、トランジションカードが我が国で20年以上続いたかなのですが、結局、スタッフ側の支援「満足感」なのだろうと思います。カード渡すことによって子どもがスケジュールに戻る姿はスタッフにはいい気分なのです。スケジュールを子どもが自分で理解するにはどうしたらいいのかということも、エビデンスをもとに説明したものはPECSのマニュアル以外に見当たりません。

結局、2005年初版のPECSをよく読んだら書いてあったということなのですが、本がぶ厚すぎて286ぺーにまでたどり着いていない人が私も含めて多いという事です。それと、改めて応用行動分析理論については、対人サービスに関わる人すべてが学ぶようにカリキュラムに入れるべきだと思います。

自分のことは自分で

高学年が「先生次何するの~」「どうすんの~」{~君が~してはる~」「何したらいい?」と放デイで話すを、「知的な遅れもないのに、自分で考えて行動しないっておかしいと思いませんか?」と男性スタッフが言いました。ごもっともです。ついつい、支援と過保護を勘違いしてしまうのが放デイです。

以前も、高学年のT君が公園に水筒を忘れてきた時、スタッフに取ってきてほしいと言うので自分のものは自分で管理しましょうとスタッフが言うと逆切れされた話(昨日はすみませんでした 2020/12/23)を掲載しました。でもT君が大人がやればいいと思うのはT君のせいではなく、周囲の大人の問題です。子どもに任せて忘れ物で保護者にクレームをもらうくらいなら、大人が子どもの持ち物をすべて管理して家に送り届けようと考えてしまうのです。子どもに任せれば忘れたり落としたりするものですが、それも自立のプロセスの中では必要なことです。大事なことは、そのあとあきらめるのか、工夫するかの違いです。

しかし、それを避けるために大人がやってしまっては、子どもは伸びる可能性を失います。最近やっと子どもたちが、自分で考えられるようになってきたとそのスタッフは言います。「ノープランで大人に聞くだけではなく、自分はこうしたいがどうかなと大人に聞いてみよう」と「何したらいいのじゃなくて、これをしたい、これをやろう」という風に変わってきたそうです。子どもが自立できそうなことは失敗しそうでも工夫して自立してもらうことが放デイの療育です。すぐに声かけない、すぐに手を出さない、すぐに失敗をフォローしようとしない、1分だけ待つ余裕が大事です。

サッカー指導の合理的配慮

最近小学生中心にサッカーでのパスを教えていると以前書きました(グッジョブ!01/21)。R君やS君もすごく上手になってきました。パスのやり取りをするのは、相手も動きも考えながらボール操作が必要となります。あまり他者のことを考える機会のない彼らにとっては難しくもあり新しくもある取組です。

前にも書きましたが、学校ではパスができない彼らにはボールは回ってこず、ボールに触れないからスキルが上がらない、スキルが上がらないからパスが回ってこないという悪循環に陥ります。体育は支援学級の子も協力学級に戻るのですが、ボール運動などは他者理解の苦手な人にはみっちりパス練習をしないとコートに立っても「お地蔵さん」という存在になってしまいます。

やらせてみると、そこそこボールを操作するスキルがあることも分かります。「上手やん」とR君を褒めると、「学校では触る機会がないから」とうつむきます。スポーツは全ての人の権利ですが、ただコートに立たせるだけでなく、パススキルを時間をかけてわかりやすく教えてほしいと思います。これは体育教科における合理的配慮だと思うのです。

近所の子どもと遊ぶ

インクルーシブ教育だとかダイバーシティー社会だとか難しい名前を付けて各校各園、各地で様々な取り組みをしています。すてっぷではそんな大げさに考えず、地域の子どもと公園で自然に交流して遊べるようにしています。昨日もQちゃんが先輩のR君と一緒に公園で鬼ごっこをスタッフ交えて楽しんでいると、近所の中学年女子二人が「私らも寄せて」とやってきたので、ウェルカムで遊びました。Qちゃんは1年なので近所の中学年の速さには及びませんが、そこはみんなちゃんと手(足?)加減してくれて、みんな体がぽかぽかになるまで走り回りました。

最近公園で鬼ごっこなんてしている様子はなかなか見かけません。そもそも五~六人で遊んでる姿は見たことがありません。昔は、遊びの「定員」に達するまで友達の家を回って「~君!遊ぼ!」と「営業」しに行ったものですが、この頃そんな声を聴くこともありません。そんなわけで、公園で走り回っているのはすてっぷの子どもだけなので、きっとうらやましかったのだと思います。「声をかけてくれてありがとう!また遊ぼうね」と別れました。

タイマーは自立のために

P君が近頃はタイマーが鳴ったら帰る用意を全て自分ですると報告されました。当たり前のことですが、これができるようになるのに3か月かかりました。P君はすてっぷに3年近く来ていますが、やっとできるようになったのです。それまでも彼は帰りの時間までタイマーを使っていたのですが、タイマーが鳴ると職員のところに持ってくるだけで自分で次の行動を起こそうとしなかったのです。結局、職員はタイマーを受け取って「帰宅の準備をしましょう」と言っていたのです。

これではタイマーが、スタッフのスケジュール指示を引き出すものにしかなっておらず、自立には意味がないということで、しばらく帰りにタイマーを使うのは中止して、自分でスケジュール操作を行うスキルの再学習をしてもらいました。帰りの指示は「帰りのカバン」絵を本人の前に置いてスケジュールの前に移動してもらいました。これが完全に一人でできるようになったらタイマーを導入してタイマーが鳴ったらスケジュールの前に移動を促しました。

やっと自分でタイマーが鳴ったらスケジュールに行って「休憩」を下に落として、「帰りのカバン」絵を今からやりますエリアに貼って、帰り支度をするようになったのです。タイマーは大人に報告するためにあるのではなく、当たり前のことですが子どもが自分から次のスケジュール行動を起こすためにあります。職員が困らないのでなかなか気がつかなかったという話です。

帰りたくない

O君は最近一人で通所できるようになりました。今までは、スタッフの車で送迎していたのですが、今は来るも帰るもある程度は自分の裁量です。実はO君、以前から帰りを渋っていたのですが、自分の携帯電話で「これから帰ります」と家に連絡することで帰る契機にしていました。スタッフは、歩いて5分の距離とはいえ一人で帰るのが不安なのかなと思っていたのです。

ところが、だんだん日暮れの時間も伸びてきて外がまだ明るいとふんぎりがつかないようで「帰りたくない」と言って帰ろうとしないのです。しかたがないのでスタッフがお母さんに連絡して事情を話して、本人に受話器を渡すと「ハイ!ハイ!」と聞き分けよく返事をするのです。なので、もう帰るかなと見ているとさっきのお母さんの返事とはうって変わって「帰らへん」と言うのです。結局、最後の子が帰る時間まで粘っていましたが、「スタッフが帰ってくるまで待っている」と言うので、「アカン。カエリ!」と帰ってもらいました。

こういう葛藤も、一人で帰るという行動を支援しなければおこらなかったと思います。一人で帰らせることは様々なリスクもありますが、自分で考えて行動するから今回のような経験ができたわけです。放デイの送迎は当たり前と言う感じですが、子どもはこうしたことから生きた学びをするのだと改めて感じた出来事でした。

弁別と教材

N君がいくつかの要求カードを使うようになってきたので、二つのものを見分ける力もついてきたかととりくんでみました。まずは黄色い▲と赤い■を同じ図の上にのせるマッチング課題に取り組んでみました。(この前に下図のように木型にはめ込んで自分で正解が確認できる教材を示すべきでした)見事にできませんでした。改めてPECSのアセスメントフリー(発達段階にこだわらずに取り組める)の力を見せつけられた感じでした。

N君がカードの中から選んで要求してくるのは、音の絵本・キーボードですがこれには種類があって合計6種類ほど、おやつもシートに貼った合計6種類の中から選び出して要求します。なければブックのほかのページを探して見つけ出すこともします。けれども、無意味な二つのものの弁別は彼にとっては文字通り意味がないのです。私たちが示す弁別課題とは純粋な認知行動ではないのです。子どもは利得があるから正答するのです。そう考えると「あ、ご褒美かぁ」とひらめいたのでもう一度トライすることにしました。

昔、先輩の先生が、子犬を3つのカップの中の一つに隠し、子どもが覚えているかどうかの検査を実施した時のエピソードを思い出しました。それには全く正答しない子が、お菓子を隠すと即座に正答したエピソードです。結局、私たちは子どもの何に働きかけているのかわからずに、教材ができたできないと評価しているかもしれないのです。

一人で過ごす力

新年度に向けて支援計画の話し合いが毎日続いています。支援計画の中で特に大事に話し合いたいことは、コミュニケーション・社会性・生活自立です。年齢や障害に一人一人差があるけれどもこの3つの観点は支援するうえで重要です。

生活自立の中には、いわゆる一人で過ごす力を「余暇」「好きなことをして過ごす」などと表現して評価していきます。M君は一人で過ごすことができず、一人になると外に飛び出して大人が追いかけてくるのを待っています。なんとか一人で好きなことをして過ごせないかと、あれこれ好きなことはないかと提供して試行錯誤するのですが、うまくいきません。

この場合、大人といることが強化子ではないかと考え方を変えてみることも必要かと思っています。大人といることは依存的で自立度が低いので一人で過ごせるように考えてきたのですが、原因はわからないけれど大人が離れると不安が高まるのなら、大人を含めてみんなと遊んだり作業したりすることが好きにならないだろうかと考えたのです。

その際に絶対に落としてはならないのが表出のコミュニケーションスキルです。「○○さんと××をして遊びたいです」とか「△△さんと★★の作業をしたいです」と表現できるようになることの方が重要ではないかという話をしています。

表出のコミュニケーションスキルが弱いので人を引き付ける飛び出し行動が生じているとは思うのですが、強化子がもしも大人といたいということなら少し話が違うのではないかと思うのです。何をして一緒にいたいかという中身を作らなければならないというところでは、一人で何をして過ごすかと同じ課題なのですが、少し楽に考えられそうな気がするねと話し合っています。

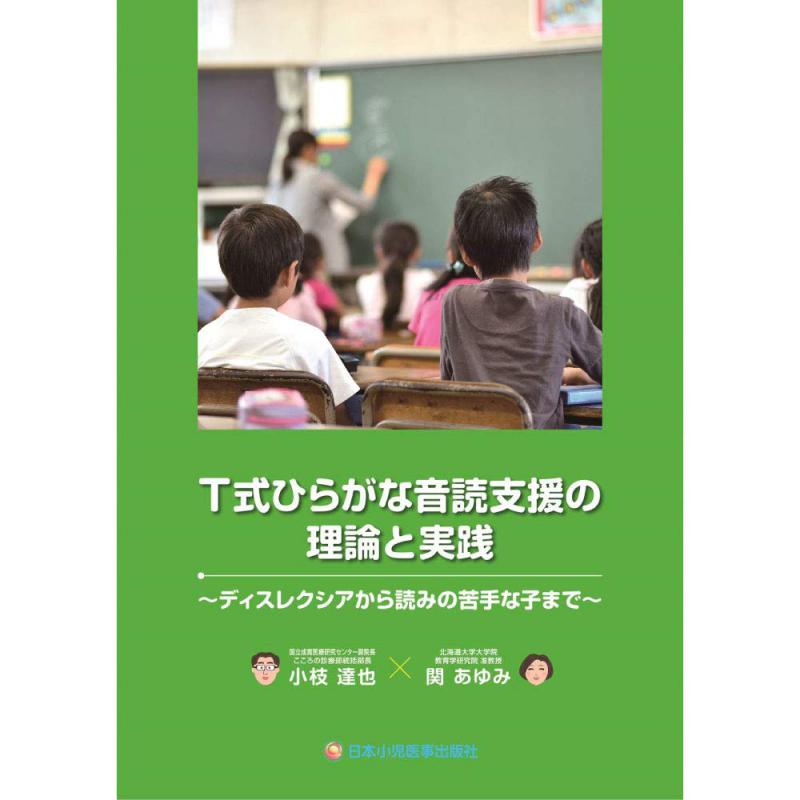

リモート学習会

今日から、地域の通級の先生方と一緒に「T式ひらがな音読支援の理論と実践 | 小枝 達也 関あゆみ 」のリモート学習会が全五回で始まりました。発達性読み書き障害についての正しい知識を得ようということで、当法人とリンクして昨年からこの取り組みが続いています。

昨年は、11月に読み書き障害の診断テストである「STRAW-R」研修会を40名ほどのリモート研修参加者で実施しました。今回はその続きで、一昨年刊行された、小枝達也先生の本の学習会です。今日参加したのは26名ほどの先生方でした。学校の理解が進まない、教員の知識が少ないとぼやいているのではなく、みんなで勉強会をしながら知見を広げていくことが大事だと思うのです。

文字が読めれば読み書き障害ではないと信じている先生方がまだまだ多い中、流暢性の欠如こそこの障害の本体だという事や、単なる読み書きの環境が乏しいから生じる後天性のものではなく、視覚や聴覚、手足が動かないなどの機能的な障害と同じだという理解をすすめることが必要です。これを本質的に正常域まで持っていくことは無理にしても、読み書きの易疲労性を軽減して、興味関心を広げることは可能だという事をこの学習会を通して学んでいけたらと思います。

こだわりと不適切行動

L君には場所のこだわりがあります。事業所は狭いので利用者30名分のカバン置き場は作れないので、毎日利用する約10名分の棚に毎日氏名を貼り替えて利用してもらっています。L君は上の段に置くと決めているようでこちらも彼のこだわりを知っているスタッフは上段に名前を張るようにしていたのですが、たまたま知らないスタッフが下段に貼ったので、L君は大声を上げて「上段がいい!」とスタッフに怒鳴ったのです。それを見た他のスタッフが事を収めようと上段に名前を貼り替えたのです。

反省会で「それって良い支援なの?」と今度はまた他のスタッフが質問しました。事業所にしてみれば利用者の毎日入れ替わるロッカーが上段でも下段でもどっちを使ってもいいことだけど、指定された事が気に入らないと怒鳴って言い分が実現するのはいかがなものかと言う意見でした。その通りです。ロッカーはどっちでもいいけど不適切な行動をスルーして要求を実現してしまえば、怒鳴れば事が実現すると理解してしまいます。不適切行動はやり直しが大事です。

「○○さん、僕は上段にカバンを置きたいですと2の(大きさの)声でいいます」とやり直させて言えたら、良く言えたねと上段に置いてあげればよいのです。すてっぷは女性スタッフが多いので子どもの大声等不適切な行動に驚いてしまい、その行動をスルーしてしまうスタッフも少なくないのですが、みんなで協力して正しい行動を引き出し、双方が終わり良しにしましょうと話し合いました。その際に、こだわりについて認めるのかと言う意見がありましたが、それは時と場合や内容にもよるし、もしも変えなければならないこだわりなら、本人が荒れている現場で「勝負」すべきではなく、その場はうまく「折り合い(交渉)」をつけて終わらせ、計画を練って穏やかに行動変容させていく手段をとるべきだと話し合いました。

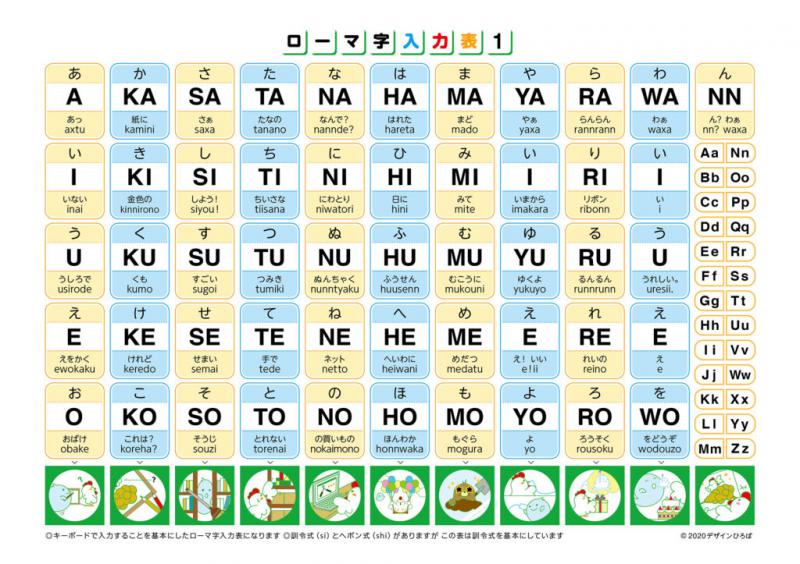

ローマ字入力と読み書き障害

すてっぷではみんなでキーボード入力ができるようになろうと、小学校からの利用者にはローマ字入力に取り組んでいます。視空間認知の良い3年生のJ君はキーの位置は覚えが早いです。しかし、J君は本が大嫌いで漫画ですら読みません。文字から音に変換するのが苦手なのだと思います。一方で、K君は興味のある本は大好きなのだけど、視空間認知が良くないのでキーボード入力は大嫌いで、音声入力で一生乗り切ると言って嫌がります。ローマ字でのキーボード入力も十人十色です。でも、みんな本当はスタッフがブラインドタッチで打ち込んでいくキーボード入力に憧れているのです。

ローマ字に取り組んでいるのは、読み書き障害のある子どもたちの中学時代に英文を読む課題があり、ここにものすごいエネルギーを割くことになるからです。その際にローマ字の表記を知っていればある程度対応できるのです。ただ、根本的には英語表記は不規則な発音が多くローマ字だけで対応できるものではありません。ここでは、みんなが憧れるキーボード入力と音声検索は恥ずかしいという動機を利用して、アルファベットに慣れてもらい、やり残している五十音表記の音声配列を長期記憶に定着させるというのが裏側のねらいです。

以前ブログに掲載した読み書きに障害のあるドローン操縦士の髙梨智樹さんは、オンラインゲームにハマったことでローマ字入力が身についたそうです。チャット機能で対戦相手とコミュニケーションを取りたい一心で覚えたと言います。確かに苦手なことへの取組は動機が大事です。子どもたちの動機も把握してうまくローマ字入力に結びつけてタイピングソフトで時間短縮を目指します。

「聴覚法」は読み書き支援に効果あり

放デイに小学校から通ってくるH君をはじめIさんもJ君もK君も書字速度が遅いですし、漢字の覚えも極端に悪く、毎年当該学年より低い学年の漢字ドリルを与えられて宿題にしています。なので、この人たちは学校では知的障害と思われて特別支援学級に入っています。通常学級では補習をやってもやっても効果が上がらなかったし、みんなについていけないと言われて入級したそうです。やってもやっても効果が上がらないのは読み書きに問題のない人たちの教え方だからで、教え方が適していなかったと言われた人は一人もいませんでした。

通常の子どもと違うやり方でトレーニングする読み書き訓練を10年前はバイパス法と呼びました。音声から文字変換を行う通常の変換回路が障害されているので他の回路を使うという意味で「バイパス」の言葉があてはめられました。今は、単純に「聴覚法」と呼ばれています。このやり方を知っている教員は極めて少なく、学習障害の支援をしている民間機関でもこの効果を知る専門家がいなければ取り組まれていません。しかし、やり方は極めてシンプルで、家庭で毎日10分程度2か月も頑張れば成果が出る訓練法なのです。

2012年に、ひらがなか、カタカナが1年間以上習得が困難であった発達性読み書き障害児 36 名に、音声言語の記憶力を使った文字訓練の結果が報告されています。全員知能には遅れがなく、単語の音声記憶にも問題のない小学生です。また、訓練開始前に訓練したいと言っていた児童です。

訓練は、1)50 音表を音だけで覚える、2)50 音表が書けるようになる、3)文字想起の速度を上げる、でした。平均 7 週間以内で、ひらがなやカタカナの書字と音読正答率が上がり、平均 98%以上の文字が読み書き可能になりました。さらに、1 年後に測定したカタカナに関しては高い正答率が維持され、書字の速度も上がりました。この研究で、良好な音声言語の記憶力を活用した練習方法が、正確性においても流暢性においても効果があることが示されています。

【訓練方法】

ひらがなとカタカナの訓練では共通の方法を用いています。実施前に、訓練内容について説明を行った後に、本人に練習の意思について口頭で確認します。本人の意思が明確でない場合や、練習を拒否した児童については訓練を行いませんでした。「良くなりたいから支援してほしい」という気持ちはとても重要だからです。

はじめに、50 音表の音系列の記憶(音声言語としての 50 音表の記憶)再生を行います。具体的には、「あ、か、さ、た、な、は、ま、や、ら、わ、を、ん」が言えるようにした後、「あ、あいうえお、あか、かきくけこ、あかさ、さしすせそ、…、あかさたなはまやら、らりるれろ、あかさたなはまやらわ、わをん」と各列の最初の音をあ行から言い、目標の列に達したら、あ段からお段へと言うように指導します。

3 日間連続して正しく言えることを、次の段階に移行する条件とします。これが可能となった時点で、音の系列に沿って文字列としての 50 音表の書字訓練を行います。書字はまず、「あ」から 7、8 割の文字を自力で書ける箇所まで練習し、そこまで正しく書けるようになったらさらに次の、7、8 割書ける箇所までを練習するというように、量を調整しながら行います。

50 音表がすべて正しく書けるようになったら流暢に書けるようにするため、小学校 3 年生までの児童は 2 分以内で、4 年生以上の児童では 1 分半で書き上げることを目標とします。3 日間連続してこの目標が達成された時点で、仮名訓練を終了とます。その後、ランダムに提示した 文字の書き取り(102 個)を行います。練習は基本的には自宅で保護者の監督の下にて 1 日に 10 分から15 分間行います。専門家は来所時に訓練方法が正しく行われているかどうかや,進み具合などを確認して適宜アドバイスを行います。

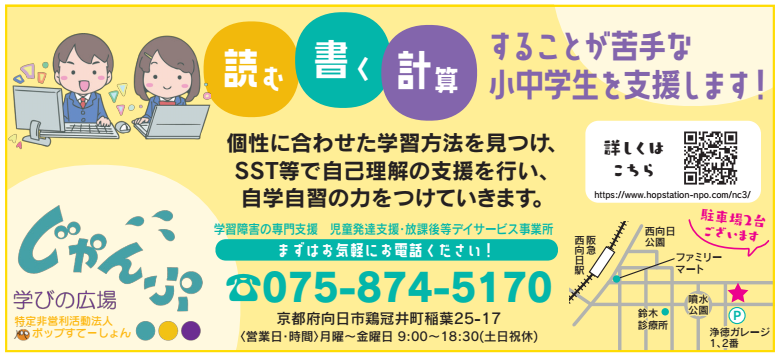

この方法は最初の専門的アセスメントが大事です。音声記憶経路の弱い方には向いていないばかりか、逆効果です。取組んでみたい方は「じゃんぷ」で専門的な支援をしますのでご相談ください。