今日の活動

悪くないのに「ごめん」て言うか?

Q君は鬼ごっこが嫌いなようで、公園遊びの時でも参加したりしなかったりします。参加していない時に職員が「何で参加しないの?」と聞いても「わからん」といい、参加している時に「何で参加したの?」と聞いても「わからん」と気分で参加しているようだと報告されています。友達から「最低理由は言えよな」という友達の言葉にも「わからん」と返すようです。

Q君が遊びに参加しない言い訳を考えないのは、いつも遊ぶ友だちにどんな思いをさせるかという事が気にならないからです。人と遊んでいても、友達が参加しないことも気にならないからです。ASDの人に気にしてよというのも変なのですが、彼の事をよく知らない人なら、何も言わずに参加しないなんて俺たちの事を軽く見てる嫌な奴と勘違いされるので、エクスキューズは社交マナーとして必要なものだということをどこかで教える必要があるなと感じています。

この場合は、参加しない代わりに○×というような交渉の中身でというより、まずナラティブストーリー(ソーシャルストーリー)で『いつも遊んでいる仲間が、そこにいるのに何も言わずに参加していないと、とても気になります。何も悪いことはしてなくても「ごめんな」と言って、「また今度参加するね」と言います」』と言う内容を考えてあげる必要がありそうです。

たぶん、Q君にしてみれば悪いこともしてないのに謝るのは不思議がるとは思うのですが、これは失礼なことはしていないのに「失礼します」と家に入るマナーと似ていると説明すればわかるかなと思いつつ、なんだかQ君とややこしい言葉じりの話になりそうで気が進みませんが・・・。

キッチンラーメン、バイバイ

P君が大好きな西山登りと頂上でラーメン作りの取組をしています。今日も事業所に来るなり、いそいそと自分でリュックにラーメン調理七つ道具(チキンラーメン・水・バーナー・ガスカートリッジ・コッフェル・カップ・箸)を詰めて準備完了です。雪のちらつく中意気揚々と西山の道を上がり頂上での調理も手慣れたものです。

あーおいしかったと頂いた後、「キッチン(チキン)ラーメン、バイバイ」と職員に向かって言ったそうです。さすがに飽きたかなということでした。これからはコンビニに行って好きなものを本人と選んでからでかけたらどうとかという提案と、ソース味が好きだしインスタント焼きそばを調理したらどうかと言う提案がありました。

これも日清とサッポロがありますので、粉ソースの日清も液体ソースのサッポロも両方試してみればどうだろうということでした。焼きそばと言うとペヤング・一平ちゃん・UFOというカップ麺御三家がありますが袋麵焼きそばはほとんど子どもには知られていないので、どんな反応をしてくれるか楽しみです。

みんなで歩けば楽しい

N君に今日はOさんと一緒に西山登りに行くことを伝えると二つ返事で快く了解してくれました。先日、ブログで【みんなと歩調を合わせる: 01/14】 で、相手を意識しながら歩けるようにと、荷物を棒にくぐりつけて二人で担いで歩く山登りを提案しました。これを二人だけで取組んだのではあまりにつまらないので、仲間を増やしてみんなで運んだり、代わりばんこに運んだりするためにN君とOさんに協力してもらったのです。

N君はOさんが大好きなので、何を取り組んでも楽しいのですが、取り組んでみると、Oさんもげらげら笑って楽しそうに取組んでいます。何が楽しいのと聞いても「何でかわからんが楽しい」そうです。二人は学校も違いますから週に1回しか会いません。ちょっとした共同作業でも、気の合う男女同士だと楽しいということです。

その二人の楽しさに巻き込まれてか、最近眉間にしわを寄せて機嫌悪そうに歩いているP君も今日はニコニコしています。歩調合せる課題のあるQ君もなんとかみんなを意識して歩くことができました。重度の人の場合どうしてもマンツーマンになったり集団が小さかったり固定した集団になりやすいですが、N君やOさんがいることでまた違ったムードが作れます。ASDだからいつも同じメンバーが良いと言うわけではないのです。

自分のことの教え方

いつもゲームでM君が大声で仕切るので他の子どもはうるさくてトラブルの原因になっていました。職員も1か月くらい前からM君の声がやけにでかくなって以前に戻った感じがすると報告しあっていました。それをM君に話しても、「え?大きいかなぁ?」と全く自己フィードバックしていませんでした。

先日、カードゲームをしていて今回もゲームを仕切ろうとするので、それを嫌って他の子どもが今回はM君提案を却下しようという発言がありました。職員はこれはひともめするなと構えていたら、M君「あ、そう。じゃぁ撤回」とあっさり引き下がったので、職員も子どもも肩透かしをくらいました。あの場面なら確実に高学年同士のマウンティングの取り合いになるので、M君なら大声を上げて譲らなかったはずだと職員は言います。

連絡帳を読むと、昨日からコンサータが増えたと記述されていました。服薬のM君への効果はてきめんのようです。しかし、これだけ違うと改めてM君の言動はM君の性格や背景になる環境が問題なのではないということが分かります。ただ、M君を褒めると「薬のせいやし」と言うので、薬のせいで性格が変わったのではなくその姿が本来の姿だと伝えたいのですがこれがなかなか難しいです。心理学的医学教育を医療・教育・福祉の誰が行うのかはっきりしない中で私たち自身も模索をしています。

みんなと歩調を合わせる

外出する機会に、一人で歩ける子どもはできるだけ一人で歩けるようにしています。ただ、困ったことに全体に合わせると言う歩きができない人が多いと職員の手が足りなくなり、早い人を見失ったりしやすくなります。別に特別に早いわけではないのですが、とても遅い人がいてこの人に合わせると普段の倍ほど時間がかかります。

L君にしてみれば、これまで誰かが手をつないでくれていたので、遅いと引っ張られたり背中を押されて歩いていたのです。手を離されると、全体の速度などはお構いなしにどんどん遅れてしまい最後には前の人が見えなくなってしまいます。この場合に、背中を押したりひっぱたりしないで歩けないかどうか職員で話し合いました。

とにかく、周りが気にならないならそれは無理だということになり、その前に自分とともに歩いている人を意識できるようにするのが先だと言う話になりました。ではどうするか、いつもはできないけど山登りの時にリュックに入れて荷物を運んでいるのをやめて、交代で二人で運ぶのはどうかという案が出ました。担ぎ棒を二人で担いで棒に荷物をくぐりつけるのです。これなら少しは相手を意識しないだろうかと言う提案です。

できることは何でもやってみようという事で明日から取り組んでみようという事になりました。コミュニケーションが取れない人の場合、一人でできるけど周囲が不安なので何でも介助されて、自分の意志と関係なく依存性が高まります。結果、周囲に合わせるという経験の機会を失い、周囲に合わせられないというレッテルを貼られて一生過ごすことが少なくありません。個別化するとは一人一人がばらばらでいいと言っているのではありません。個性は認めつつもお互いに工夫や折り合いをつけて共生しようとするのが個別化の目的です。ただ言うは易し行うは難しです。

子どもの遊びを作る仕事

Kちゃんが最近公園に行きたがらないし、公園に行っても以前は車いすから降りてブランコや滑り台に歩いて行ったのに今は車いすから降りようともしないと報告がありました。理由を聞くと、お母さんは寒くなるといつもそうだと言われるようです。外は寒くていやだということです。先日も、外に行くのでオーバーパンツを履かせようとすると執拗に嫌がったと言うのです。防寒着を着れば外に行くと知っているという事です。

Kちゃんの場合は交渉がまだできず、イェスかノーしか表現できないから、防寒着を押しやったり払いのけたりする「嫌ですサイン」が出たら無理に外出せずにわかったよと受け止めてあげればよいと話しました。でも、寒いのが嫌なのは分かったけど、寒くない部屋では車いすのベルトを外すとそこら中うろうろして棚のものを引きずり出したり、机の上のものを落とすので目が離せないと言います。

それは外で遊べずエネルギーが余っているわけだから無理もないよねと話しました。物を引っ張り出したり、落としたりして楽しむのは乳児期後半の遊びですが、その事が楽しいならプレイエリア内で引き出したり落としたり遊びをしてはどうかと話し合いました。段ボール箱を倒したり落としたりして楽しむ遊びや倒した段ボールトンネルをくぐったり等いくらでも遊びができそうです。障害の重い子どもの遊びは少ないからこそ、大人から仕掛けて遊びを作る必要があります。家では困る事でも事業所内なら遊びにできる事もあります。

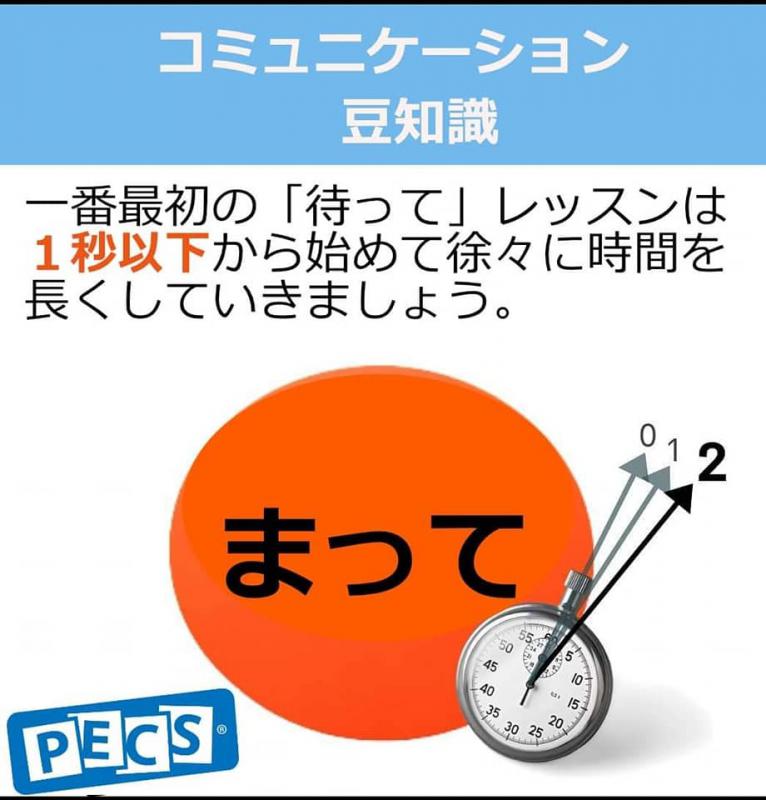

手伝ってカードは難しい

作業が難しくてできない、探しているものが見つからないなど、困ったことがある時「手伝って」カードを使う指導をします。PECSのフェイズではフェイズ3で教えます。離れたところでも自分の欲しいものが絵カードで伝えられるようになる時期と並行します。J君はフェイズ3Bで欲しいもの同士の絵カードが正しく弁別できるようになっています。(3Aは欲しいものといらないものの弁別)

ここで「手伝って」が教えられるはずなのですが、J君にとっては、欲しいものが見つからない助けてと、作業を手伝ってほしいの手伝ってはどうしても同じものには思えないようです。それよりも、音絵本の電池が切れたから「手伝って」と職員に示すより、絵本と「K先生」の写真を持って2階に上がっていくほうが分かりよいみたいです(K先生の顔写真をK先生に渡して電池交換しての意味を伝えています)。「手伝って」カードは手のひらカードに助けてと書いてあるだけのもので、かなり抽象性が高いので、J君にはわかりにくいのだと思います。

くつも一人で履けない時に、手伝ってカードではわかりにくく、靴を履かせている写真の方が具体的で分かりやすいんじゃないかと話しています。ただ、手伝ってカードはお助けのワイルドカードで、これ一つで困ったときに援助が来るよという意味合いを理解させるツールなのでいつかは理解してほしいとは思うのですが、マニュアル通りには使えないようなので、しばらくは場面ごとの具体的支援内容のわかる手伝ってカードを準備するようにします。

涙の訳

H君が涙ぐんでいるので、職員に話を聞くと、昼食準備の時間なのにPCをかたずけるのが嫌で職員から急かされて泣いたと言います。あとでこっそりH君に理由を聞きました。「H君ともあろう人がそんな事で泣くのは不自然やなぁって思うねんけど」と。「あのな、かたずけは関係ないねん。6年に口の利き方が生意気やってずっと言われていて、それが積み重なって今日はとうとう泣いてしまってん」と胸の内を話してくれました。

H君は生意気な新入り低学年だと高学年たちからディスられている子どもです。さすがに高学年ですから、面と向かってはあまり言わないのですが、たまに高学年の堪忍袋の緒が切れて今回のようになります。それでも、相手の気持ちが読みにくく自己フィードバックも弱いH君には、みんなと同じようにしているじゃないかと、いわれなき非難として受け止めているのです。

でも、どうして他の職員にはかたずけが嫌だったなどと嘘をついたのかと聞くと、「そんな悪口くらいで泣いてしまう自分が恥ずかしかったから、別の理由を言った」というのです。H君それだけ自分をカムフラージュできるなら、なんで高学年の前でもカムフラージュしないのと思いますが、そこは違うようです。

「悪口で泣くのは恥ずかしいが、大人の指示を嫌がって泣くのはまだまし」変な基準ですが、友達とのトラブルでは泣いてはならじというのがH君の掟のようです。同じ低学年でもタメ口でなんともない子もいるのにH君だけアウトな問題については、100%タイミング問題なんだけど、それをH君に理解させるのは至難の業なので、職員みんなで解決策を探っています。

先輩風

最近、小学校から何人か新しい見学者が来ています。大抵は低学年なので、高学年のみんなには「おもてなし」をお願いしています。昨日はF君が見学に来たので、同じ学校のG君は「F君いい子やねん」と何日も前から見学に来るのを楽しみにしていました。実はG君はお気に入りの6年生がすてっぷを卒業してしまうのが寂しくて、自分も通所を止めようかと悩んでいたのです。そんな矢先にF君の見学を知ったのですから、G君の嬉しさはよくわかります。

ただ、6年生も「おもてなし」ミッションに応えようとしていますし、ここは最高学年としてマウンティングしておく必要があると考えるのは無理もないことです。低学年のF君も知り合いのちょっと先輩のG君より先輩風吹かす6年生の言う事に従う必要がありますからG君は捨て置かれることになります。結局あれこれの遊びのエスコート役は6年生に奪われてしまい、G君のF君へのお世話はWiiリモコンの電池切れを直してあげるくらいでした。

2階に上がってG君がしくしく泣いているので、職員が問いただすと「僕が先輩だからお世話しようとしたのに、F君ちっとも僕のこと気にしてくれない」と言います。職員の話によると、その他にもG君が落ち込む原因があると言います。G君が6年生に「F君は僕の親友」と説明したのにF君が「親友と言うほどではない」と発言したこともショックだったようです。まず「親友」定義がF君とG君で食い違っていることをどこかで説明しなくてはいけませんが、学校で唯一の遊び友達である後輩F君の言葉としては痛かったのだと思います。でも、それって先輩風じゃないけどなぁと思いつつ、対人関係の機微が分からず友達関係で苦労する子どもの姿を垣間見たような気がします。

待ってパニック

Cちゃんが階段のところでかなり長時間泣き続けていました。パニックを起こしたことは分かったのですが、原因は職員から聞かないとわからないので次の日に報告を聞きました。要するに、交渉が成立していたのにその交渉が打ち切られたと勘違いして、驚いて悲しくて泣き続けていたということでした。

Cちゃんはご機嫌で外で遊んで帰ってきました。ドアを開けると目の前でD君がこれまた楽しそうにタブレットで遊んでいたので、「ピンクのタブレットください」とE職員にお願いしたのです。「今D君が使っているから、先生と遊ぶか40分待つかどちらにしますか」と職員が言うので、「待ちます」とCちゃんが言うので、40分間のタイマーをセットしました。Cちゃんこれまでタイマーで待ったこともない長さですから、かなり頑張っていたのだと思います。

それを見かねて、横からF職員が「公園で遊んで来たら終わっているよ」と公園カードを示したと言うのです。それが原因で、先の大パニックが起こったという事です。待ったらできると交渉していたのに、公園に行けと交渉を破棄したのかというふうに誤解したのです。生活の中にはよくある出来事ですが、一生懸命タイマーに従って待っていたCちゃんにとっては、「公園で暇をつぶして来たら?」という指示は難しすぎるのです。良かれと思って横から出した助け舟は、大きなお世話となり沈没したというわけです。

この場合は、使っている子どもはCちゃんの事も理解できる子もいるのですから、「5分で交代してください」くらいの交渉で良かったのです。Cちゃんにはその時間を少しづつ伸ばす取組が必要ですが、いきなりは難しいですし、目の前にない場所を指示されることは、交渉は決裂したと誤解してしまうのです。というわけで、パニックは起こるべくして起こったと言う結末でした。悪気はなかったとは言え、Cちゃんごめんね。

フラッシュバック?

みんなで向日神社に初詣に行きました。小学生が真剣に手を合わせている姿をみると微笑ましいです。神社の参道はいつもは静かなものですが、さすがにお正月期間は人出も多く、ざわついた感じです。するとB君が1年ぶりくらいに走り出しました。B君の注意喚起行動は以前は毎回のようにあって、職員の注目がなくなると事業所を抜け出して、近所のマンションのエレベーターを目的に逃げ回ると言う行動です。

このB君の行動は昨年の今頃を境にして消滅していました。職員が対応を変えたからです。それまでは、自立を目的に自分のスペースで余暇を過ごしたり自立課題に取り組んだりという大人の注目を減らす取組でした。でも、B君は注目が欲しいのですからこの方略では利得がありません。たしかにサイダーやラーメンは好きですが、強化子が大変少ないのでいつもサイダーやラーメンと言うわけにもいきません。

最大の強化子が大人の注目なのだからと思い切って彼の適切な行動はどんどん注目するという作戦に変えたのです。結局、逃げないようにマンツーマン体制が必要なら、積極的にマンツーマンを生かしていこうという作戦です。作業や課題ができたら必ず褒めるというただそれだけの事ですが、大変効果がありました。要するに私たちは、もう中3なんだから自立してよと突き放すことが多かったのですが、彼にしてみれば中学だろうと高校だろうと無視しないでよと言いたかったのだろうと思います。

良い行動に良い注目のサイクルが出来上がると、B君の飛び出し行動がピタッとやみました。お手伝いや身の回りの準備など適応行動も増えていき、B君は注目は逃げなくても得られるとわかったようです。この実践例は私たちも大変うれしかったのと、目からうろこの実践だったので、昨年の成功例の中でも何度か繰り返し報告しています。

今回の参道での飛び出しは、神社の警官詰め所の中にエレベーターが見えたのが大きな原因なのと、お参りの人出の喧噪で周囲がやかましいと言う不快感がかつての不適切行動をフラッシュバックさせたのかもしれません。他にも年末お正月をはさんでの初めての通所で新しい職員がついているというのも少し緊張感があったのかもしれません。エレベーター室が施錠されていたのと、職員も派手に追いかけるという対応をしなかったので事なきを得ました。

フラッシュバック行動のあるASDの子どもは他にもいますが、今の文脈とは全然関係ないのに、不快感情が生じると繰り返してしまうのは本人もつらいだろうと思います。適切な社会行動を増やし安心して過ごせる環境の準備と、不快な事も表現できる表出コミュニケーションのトレーニングを積み重ねていくことが最も効果的だと思います。ただ、道のりは長いです。伴走者としての支援者の腕の見せ所です。

新年の抱負

子どもたちが通所してきました。今日は向日神社で初詣をして、西山に登って京都盆地も一望でき1年の始まりにふさわしい穏やかな日和でした。書初めで、みんなの抱負が事業所に掲げられました。

さて、NPO法人ホップすてーしょんの今年の抱負は、事業の「SDGs」です。「SDGs」は最近よくあちこちでレインボー輪のシンボルが掲げられて出てきます。持続可能な開発目標という英語の頭文字が「SDGs」です。17の世界的目標、169の達成基準、232の指標からなる持続可能な開発のための国際的な開発目標。 ミレニアム開発目標 が2015年に終了することに伴って、2015年9月25日の国連総会で採択された『持続可能な開発のための2030アジェンダ』 に記述された2030年までの具体的指針です。

国連の目標と民間会社やNPO法人に何の関係があるかと言えば、その17の目標のどれかに貢献することと、それを掲げた団体も持続可能な事業目標を持って共に活動しようと言う意味があります。「3 すべての人に健康と福祉を」「4 質の高い教育をみんなに」「8 働きがいも経済成長も」「10 人や国の不平等をなくそう」「11 住み続けられるまちづくりを」「16 平和と公正をすべての人に」「17 パートナーシップで目標を達成しよう」と7つほどの目標が共有できそうです。

福祉と教育は言うまでもなく、私たちの放デイが子どもたちを対象にして、彼らの苦手とする社会性を無理のない程度に伸ばす取組や読み書きを個性に合った方法で教えていく取組があげられます。就労や公平性については、私たちの職場でも、子どもたちの未来の市民社会でも実現を目指す取組です。そして、それを公的に求めることはもちろん、官民一体になって進められる事業体を目指そうと言う取組です。

SDGsの「持続可能な」というのは、お題目ではないと言う意味と、交渉しながら平和的に達成できる目標と言う意味です。実現可能な目標と実際に動き出す事業を作るという事です。我々の間ではよく「連携」という言葉が多用されます。保護者・学校・行政との連携、事業者間の連携と何度も何度も使われます。これは、笛吹けど踊らず状態が長く続いている証拠でもあります。掲げた目標が、実際に関わる人々の全員の利益になり負担が少なければ、パートナーシップは実現します。WinWinの関係を作るにはお題目にさせない知恵が必要だと思います。

放デイ事業については、PECSの契約を必要な利用者家族と行えるようにすることやトレーニングを受ける職員を増やすことです。読み書きのアセスメントも契約に基づいて実施し、ペアトレの契約希望者実施など専門支援にふさわしいPDCAサイクルを作っていくことが求められていると考えます。放デイの新しいガイドラインが実施される時期(おそらく2024年)までにこのスタイルを定着させていきたいと思います。また、放デイ事業が持続可能になるよう新陳代謝も行い新しい人材を迎えて、安定的な事業展開を目指します。

法人事業については現在のところ京都発達性ディスレクシア学習会の支援のみですが、法人社員も100人規模を目標に増やし、当面は発達障害の方の就労支援も視野に入れて検討していきたいと思います。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

NPO法人 ホップすてーしょん職員一同

新年あけましておめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます。

「寅」という文字には「まっすぐに伸ばす、引っ張る」という意味があり、家の中で矢を両手でまっすぐに伸ばす様子を表しています。家を表すうかんむり「宀」に、「矢」、ひきとめるという意味の「臾」を足して「寅」という文字ができました。中国の『漢書』では、「寅」は草木が伸び始める状態を表すと解釈されています。

中国伝来の十二支は、もともと植物が循環する様子を表しており、その年の特徴につながるといわれています。寅は十二支の3番目で、子年に新しい命が種の中で芽生えはじめ、丑年には種の中で育つがまだ伸びることができない。寅年は春が来て根や茎が生じて成長する時期、草木が伸び始める状態だとされています。

寅年生まれの人の特徴は、前向きでチャレンジ精神が強く、何事も強い信念と自信をもって挑んでいく傾向があります。行動力に加え社交的なためリーダーに適していますが、自信家で負けず嫌いな性格から反感を買うこともあるそうです。

すてっぷは4年目、じゃんぷは2年目のお正月です。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

すてっぷの営業は1月4日から

じゃんぷの営業は1月5日から

今年もご利用ありがとうございました!

「数年に1度」の強い寒気が流れ込んだ影響で、27日も日本海側を中心に雪が降り続きました。滋賀県彦根市では積雪が平年のこの時期の約36倍となる73センチを記録するなど、近畿北部や山陰で記録的大雪となって閉鎖していた名神高速道路は先ほどやっと解除されたそうです。事業所送迎車は冬はスタッドレスタイヤにいつも履き替えています。開設4年目でやっと日の目を見るかと思われましたが、本日まで雪はちらついたが積雪量はゼロということで空振りです。しかし、積雪があると、そもそも周囲の車がノーマルタイヤですから送迎車だけが雪タイヤを履いていても、衝突の危険率は高まりますので降らないに越したことはありません。

今年も無事に最終日を迎えました。今日は大掃除ですから子どもたちには早く帰宅してもらいます。昨年は、小学生卒業後の行き場がないのでじゃんぷを作ったけど、思うように利用者が増えないとぼやいていました。お陰様で1年たってやっと人件費と収入がバランスするようになってきました。新しい事業所の内容について理解してもらうには時間がかかります。高学年以降の学習障害のある子に自学自習ができるように支援していくためには、まず自分の力で通所してほしいというのが条件なのですが、「送迎があればいけるけど」という答えが返ってきます。自分で選び自分で決めるというのが高学年以降の子どもにとってはとても大事です。もちろん、選ぶものを紹介してあげたり背中を押してあげるのは家族や関係者の役割です。

低学年の時期は、行けば楽しいことがまず重要です。でも、その楽しさですら、長続きする楽しさや仲間で共有する楽しさを得ようとするなら、学びが必要です。それは暗黙の了解や常識という通常は見聞きできない約束事や、相手の心の動きが見えにくい子どもたちにとっては、前もって学んで取組んでみることが大事です。私たちが、子どもへの予告や約束、交渉や契約が大事だと言う所以です。そして、約束通りできたことは何度でも賞賛されたりご褒美があり、皆と楽しく過ごす体験を積み重ねていく中でこそ、本当の楽しさを知れるのです。その中で最も必要なスキルは表出コミュニケーションです。自分の欲しいものややりたい事が他者に表現できないと、交渉が成り立ちません。大人が決めつけたり押し付けたりしている約束は、自分の目的とリンクしていないので、約束はいつまでたっても本物にはなりません。交渉が成立して自分の目的も達成させる中でこそ約束=真の社会性は身に付きます。

そんなことを、あぁでもないこうでもないとブログに掲載し続けて、なんとホームページの閲覧者は、1千万ビューを超えた7月から半年で500万ビューを増やして、1千5百万ビューを超えました。これは、毎日3万回の閲覧を得ていることになります。兼好法師の徒然草の冒頭のように、「つれづれなるままに、日暮らし、硯にむかひて、心にうつりゆくよしなしごとを、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ。」風なブログなので、読みづらいし論理が一貫していないものもあったかと思います。そこは徒然草の冒頭の最後「(思わず熱中して)異常なほど、狂ったような気持ち」になっているのだとご理解いただき笑っていただけたらと思います。2千万ビューはこのままいけば半年後の予定です。ではみなさん、良いお年をお過ごしください。

読み書きのアセスメント

先日AさんのKABCーⅡ検査と発達性読み書き障害をスクリーニングするSTRAW-R検査を終えました。KABCーⅡ検査をしたのは、ご家族から進路にむけて知能検査面から説明を受けたいというご要望があったからです。認知面だけ検査するWISCーⅣと違いKABC-Ⅱは学習到達の状況も把握できるので、学習状況が正確に把握できない学校以外の施設で実施する検査に向いています。

そこでわかったことは、【認知総合尺度】と【習得総合尺度】はどちらも通常レベルとの境界域にありバランスが取れていることでした。詳細に見ると法則性を掴んだり吟味して推理する計画尺度が本人の平均値より低いことや、一般知識が少ないことでした。認知力の割に、学校での学習が、よく言えば無理をしていない事なのですが、理解できそうな事が教えられていない事が気になりました。おそらく支援学級在籍で教えられなかった事が多かったのではないかと思われます。

或いは、読み書きを中心とする普通の学習アプローチでは教えにくいことがあったのかもしれないと思います。そこで考えられるのは、興味の限局やこだわりによって新しいことを受入れにくかったか、文章がすらすら流暢に読み書きできない事が学習性無力感を作ったか、またはその両方があったと思われます。これを探る必要があったので、STRAWーRでスクリーニングをしてみました。すると流暢性かなり低く、RAN(rapid automatized naming=音読の自動化速度)課題が低学年並みの速度しかないことがわかりました。

おそらく、Aさんは音読は辛うじてできるけど読む速度が遅く、自分で読むには相当のパワーを必要としているのかもしれません。つまり、読書をするととても疲れてしまい意味を掴んで興味を持つところまで行きついていなかったかもしれないのです。もちろん、特性によるこだわりの線も捨てきれませんが、読みに問題がありそうなことは分かってきました。特支級に入ると勉強できない理由が、知的な遅れが原因とされやすく、適切な学習アプローチが明らかにならないことが少なくありません。まだ、はっきりわかったわけではありませんが、丁寧に検査返しをしていこうと思います。

興味本位

小学生二名と公園からの帰り道、Xさんが「質問しあいながら帰ろう」という事になりました。おそらく、Xさんは新しい職員のY先生の身上を知りたかったのだろうと思います。「え~っと、好きな食べ物は?」「プリン」「焼肉」「もみじ饅頭」などと「へー」を繰り返しながら楽しく帰りました。ところが、Z君は聞かれてもいないのに、好きな漫画のキャラクターの話やらを延々とするのでXさんが「Z君!」とたしなめました。

「あのね、これはZ君の興味のあることを説明するんじゃないの。一人ひとりが質問に対して、簡単に応えていく場なの。わかる?」。Z君はそうですかと頷きながら、また自分の番が回ってくると「なんで好きかと言うと・・・」と説明を始めるのです。Z君は人の趣味にはほとんど興味がないのですが、自分の興味のあることはみんなに説明したくて仕方がないのです。

Z君は来年中学生です。彼の町では市内の公立中学校が選べます。彼は将棋クラブに入りたいのですが、近所の中学校二つには将棋クラブがないので困っているとのことです。だったら、地域の囲碁将棋クラブもあるから無理して将棋クラブだけのために遠くまで通学しなくてもいいよと伝えていますが、彼の関心は通学距離よりも将棋なのです。また、Xさんに「あのね」と説明してもらおうかな。

大縄跳び

子どもたちに大縄跳びを取り組んでいます。W君は跳べるには跳べるのですがどんどん右寄りになっていくので回し手の職員も右へ右へと移動することになり、それに気づかなかった後ろの子どもたちが引っかかてしまって、全員で回数が稼げない問題が生じています。どうすれば、W君の右傾化を修正することができるのか考えてみました。

W君は空間認知が悪いと言われています。乗ってきた車の位置を覚えられなかったり、大好きなPCのキーボード位置がなかなか覚えられないなどがあります。他にも、毎回送迎車の右から乗降するのに運転職員の動きにつられて左側に来てしまうことです。これは多分空間認知だけの問題と言うより、動くものに過剰に反応しやすくそちらを見てしまう癖が強いのだとも思います。

下手なスキーヤーは木や崖など行ってはいけない危ない方を見てしまうので、どんどん危険な方へ吸い寄せられるように進んでしまう現象と良く似ています。論理派のW君にはこの動きをビデオで見てもらい、自分が回る縄の方向を見ていることを確認してから、人は見たほうに体が向くのでそこに移動しやすいという理屈を教え、縄は見ないで正面を見ることで練習してみようと思います。乞うご期待。

冬休みに、良質の睡眠が得られるように

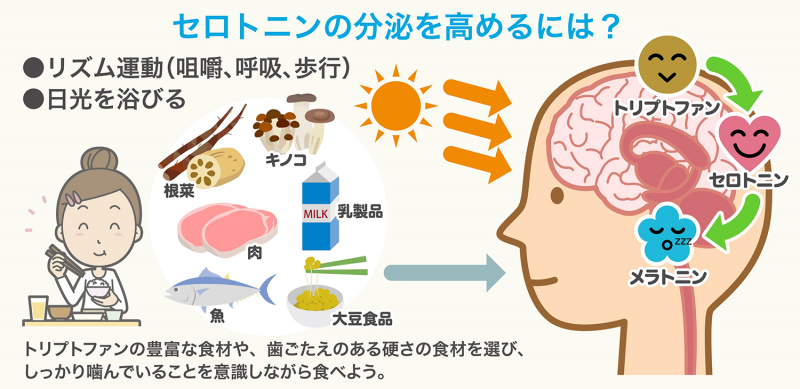

支援学校では冬休みが始まりました。多くの生活型放デイは冬休みの子どもたちの適度な運動保障や社会性が発揮できる場を用意するために朝から営業をします。今日も朝からお天気で子どもたちは西山や公園へ出かけました。風はすこしあるけれど、お日様が当たっている場所はそんなに寒くはありません。日光を浴びることで、体はセロトニンを作り出し、夜には睡眠ホルモンのメラトニンに変化させると言われています。夜中にぐっすり眠れるように子どもたちは昼間はしっかり活動するようにしていきたいと思います。

V君は睡眠がうまく取れなくて、昼夜が逆転しがちな子どもです。ASDの子どもの中には睡眠障害のある人が少なくありません。朝早く起き出しているので昼食後は眠くなり学校で眠ってしまったり、事業所への送迎車の中で眠ってしまったりします。そこで、V君を担当している職員によって眠ったV君を起こすべきか眠らせておくべきか意見が分かれます。今寝かしてしまうと、良質の睡眠ができず寝たり起きたりで生活リズムが作れないので起こそうとする人と、眠いのに起こすと機嫌が悪くなって指導者との関係性が崩れるので起こさないと言う人です。

どちらにも一理ありますが、現実は、昼寝れば夜寝るのは遅くなり家庭で明け方近くまで寝ていられるという家族のニーズがあります。ASDの睡眠障害は短時間しか眠れないという子どもも多いようです。そんな場合に家庭で早く寝かしてしまうと夜中起き出して、家族が眠れないという場合が少なくありません。睡眠不足は健康破壊の原因ですから、家族の健康を優先するには、短時間しか寝てくれないV君が真夜中に起きないように、遅くまで起きていて欲しいのです。

V君の家族の願いは、V君も同じように朝まで眠ってほしいことですから、昼間に眠らせておくのも、家庭全体の健康を守るという対症療法としては仕方がないのかもしれません。子どもが夜中に起きてしまう、眠ってくれないと言うのは保護者にとってはつらいものです。ただ、だからといって療育機関である放デイがV君の休憩所になっていいものかどうかは、とても迷います。私たちにできることは、できるだけ外に出て日光を浴びて体を動かしてセロトニンの産出を促し、それを原料にメラトニンを増やし、良質の睡眠が得られるように努めることしかないようです。それでも事業所で眠ったときは家族の健康も配慮してケースバイケースで考えて行こうと思います。

K先生のじゃんぷ通信

K先生のじゃんぷ通信

年末が近づいてきました。

じゃんぷは2020年10月の開所から丸1年、おかげさまで利用者様も職員も増えて、去年よりずっとにぎやかな年末となりました。今年はクリスマスツリーに飾るリースを放デイで作ったり、(まだ年内ですが)書き初め企画をしたりと、利用者さんが増えたからこその学習以外の活動も充実してきました。

個別的な支援の中で、アセスメントをしながら読み書きや学習活動の基本から指導をしていきますが、「本当に力がついてきたなぁ」と感じるのは勉強場面だけではありません。数の理解や読み取りの力が伸びたことで、UNOやババ抜き、神経衰弱といったゲーム遊びの楽しさがわかるようになった1年生、おやつを食べながらのちょっとした読み聞かせを楽しみにしている3年生、ホワイトボードにその日の来所メンバーの名前を書いたり数字のクイズを作ったりするようになった読み書き困難のある2年生。

特に低~中学年さんの時期は、遊びや自由なかかわりの中で自信がついてきた力を、生き生きと発揮していきます。遊びの中味や質も、自分達で変えていきます。そんな子供達の姿が見られるのは、勉強も遊びも一緒の時間に行う放課後デイの醍醐味だなと感じます。

「勉強キライ」「今日はちょっとヤル気出えへん」と本音ももらしながら、やって来る子供達。穏やかな放課後の時間の中で、いざ机に向かえば、できそうなところは「ここは自分でできるし、何も言わんといて」と、一生懸命問題に向かう子供たちを見ていると、できない…難しい…という不安や弱音の向こう側に、やっぱり一人でできる!という実感や自尊心を、どの子も求めているのだなと感じます。

来年も、利用するお子さんにとって、穏やかに自分に向かい合い、適切な手助けを受けながら少しがんばれる、…そんな環境の一つになれますように、と思う2021年の年の瀬です。

子どもの最善の利益を考える

放デイにいるとたくさんの相談支援事業所の相談員と話をします。発達障害の事をよく理解されているなと思う人もいますが、知識の少ない人もいます。知識が少ないなら少ないなりに分からないことは保護者や事業所に聞けばいいのに、対象者が多くてそんな暇はないと言われます。いったい何のために相談事業をされているのかなと思う事もあります。

同じことは自治体の担当者にも言えます。子どもの事をよく知らないなら、保護者に電話する前に子どもを見に行くのが先決だと思うのですが、そんなことをしていては時間が足りないと言われます。だったら、事業者の言う事を信じてほしいと思うのですが、そういう方に限ってマニュアルの字句通りに判断しようとします。そして、現場に聞き取りもなく先に判断して支給に関する決定を突然現場に通告してきます。

確かに、サービスの支給量の決定権は自治体にあります。しかし、措置制度から契約制度に変わって20年近くたつのに、いまだに昔の感覚でお上が決めるのだから口をはさむなとばかりの高圧的な方もいます。いったい何時代かと思います。なんのために相談支援事業所がかくもたくさんできたのか、それは行政の仕事を肩代わりするだけの意味ではなかったはずです。

利用者に寄り添い丁寧に話を聞き、サービスの仕組みを説明をして利用者側の理解を得ていく相談のプロセスの中で、これはサービスにつなげる必要があると判断するのは事業者です。個別の理由を行政に説明する中で行政にも理解を得てサービス支給量を決定していくのです。決して行政が一方的に決めるのではなくよく相談をして決めるのです。マニュアル通りにやるなら機械にやらせた方が公平です。なぜそこに相談事業所があり人手を割いているのか考えてほしいです。

相談員は利用者に寄り添い、行政官は規則に寄り添いながらも、双方が話し合うのは利用者ニーズと行政規則の双方をすり合わせて、最善の解決をしていくためです。利用者側に立てない相談事業所は生き残れないし、相談事業者の提案を規則にないからと跳ね返してばかりいる行政官はAIにでも変えればいいのです。誰のために働いているのか、世知辛くなるとそこを忘れがちになるので、いつも原則に立ち返ってほしいと思います。

相談支援事業所とは 相談支援専門員が障害のある方やその 家族から相談を受け、様々な情報の提供や助言、及び福祉サービスを受けるための手続き等をお手伝いします。情報の提供をはじめ、必要に応じて行政機関や障害福祉サービス事業所とも話し合いを行い、子どもの利益を最優先にするための機関です。