今日の活動

負けて悔しい…!

先日じゃんぷで子ども3人と神経衰弱で遊んだ時のことです。

L君とM君の仲良しコンビと,N君の3人で神経衰弱をしました。N君は学習は苦手ですが,視覚的な記憶が良く,神経衰弱が得意なのではないか,ということでその遊びをしました。

するとN君は思った通りカードを取れていました。しかしそれ以上にL君の記憶力が凄まじく,次々とカードを取っていきます。圧倒的にL君の点数が高く,「もう逆転は出来ないな」といった様子でした。

N君は「L君すごーい!すごーい!」とテンションが上がっていましたが,M君は「あいつズルい!もうやりたくない!」と下を向いてしまいました。

普段仲良しのL君とM君ですが,こんなことは初めてで少しL君も戸惑った様子です。M君は完全に塞ぎこんでしまいました。

職員も入り,最後までゲームには参加できましたが,その後は個別学習の時間です。「切り替えれるかな~」と心配していましたが部屋に入ることが出来ました。気持ちは沈んだままでしたが,「めっっっっっちゃ悔しかった!!」「次は(僕が得意な)ウノがしたい」等,気持ちを話してくれました。

落ち着いたのでM君には「『ズルい』じゃなくて『L君すごい!』かな。」「次はウノしたいね。」と修正と気持ちの受け止めをし,「悔しいって思うことは大事なことだよ。決して悪いことじゃないからね。」と伝えました。

待つことで見えてくること

好きなことをしている時間というのは格別のものです。大人になると、なかなか好きなことに没頭できる時間はありません。何かしら他のことをしなければいけない時間がやってきます。そんなときは時計を見たり、タイマーをかけたり、アラームをセットしたりと自分なりの方法を大人の多くは見つけています。子どもたちはまだ見つけている最中。自分で見つけられる子もいれば、大人の支援があって見つける子もいます。

高等部のW君は、DVD鑑賞が大好き。DVDエリアを使っていた友だちが先に帰ると、DVDカードを職員に渡して、DVDエリアに行きたいことを伝えてきます。W君の最近のお気に入りは「風立ちぬ」。以前は「紅の豚」が好きだったりと、無類のプロペラ飛行機好きのようです。ほかにも室外機のファンをずっと眺めたり、停まっている車の下をのぞき込んでシャフトを見ようとしたりします。皆さんの周りにもそんな子がおられるのではないでしょうか。じっと回るものを眺めている様は、まるで工学博士か修理工場の大ベテランのよう。いったい回るものの何が、彼らを引き付けるのでしょうか。

さて、好きなことをしているとあっという間に時間は過ぎるもの。DVDを見ていたW君も帰る時間になりました。まだ時計やアラームの意味が分からないW君。職員が彼とモニターの間に手を入れて、「終わります」のサインを出しました。するとW君は、自分の手をモニターの電源の上に置きながら、まだDVDを見続けています。一見すると「止めないで」と言っているようです。どうしようかと職員が逡巡していると、あることに気づきました。W君は手で電源を覆っているのではなく、電源ボタンの上に人差し指を置いているのです。まるで「自分で止めるよ」と言っているかのよう。本当にそんなことを思っているのかはW君にしかわからないことですが、職員は待ってみることにしました。すると、2分ほどでW君は自分で電源を切ったのです。すかさず職員は「自分で電源切れてえらいね」と大いに褒めました。そのままW君は自分でスケジュールに戻り、トイレに行って帰る準備を始められました。

W君のように、タイマーやアラームの意味が分からない子どもには、職員が1対1でつき、切り替えも大人主導でしてしまいがちです。実際W君も、放っておいては切り替え出来ない場面がまだまだ多くあります。しかし、W君も知らず知らずのうちに、自分なりの方法を見つけているかもしれません。今回で言うと職員にきっかけはもらっていますが、その後、自分で切り替えることが出来ました。「待つ」ということも、成長の機会を保障する方法の1つになりますね。

文章問題

先日じゃんぷに来ているV君が「文章題苦手や…」とつぶやきました。

V君だけでなく,他にも算数,数学の文章問題に対して苦手意識のある子どもは多いです。そういった子どもには一般的に図に表したり等,視覚的にわかるような支援をします。

ではなぜ文章問題が苦手な子どもが多いのでしょうか。文章題を解くにはいくつかの処理が必要になります。

・文章を読む(変換過程)

・書かれていることをイメージする(統合過程)

・出てきた数字をどんな順番で計算しようか計画する(プランニング過程)

・計算を実行する(実行過程)

大きく分けて上記4つの過程に分けることができます。これらを処理していくためには様々な力が必要となります。数の理解とイメージが出来,計算が出来る子どもでも文章が読むことが苦手で解けない…文章は正しく読めても数字の処理が苦手で式が作れない等つまづくポイントは子どもによって様々です。

子どもがどのポイントでつまづいているのかがわからないままでは漠然とした支援になり,一般的には有効とされていてもその子にとっては意味のない支援,ということがあります。

じゃんぷでは子どものどこにポイントがあるのかを見極め,それに対して有効な支援をすることを心掛けています。

(参考・引用 「子どものつまづきからわかる算数の教え方」 監修:平岩 幹男 著:澳塩 渚 合同出版 2021)

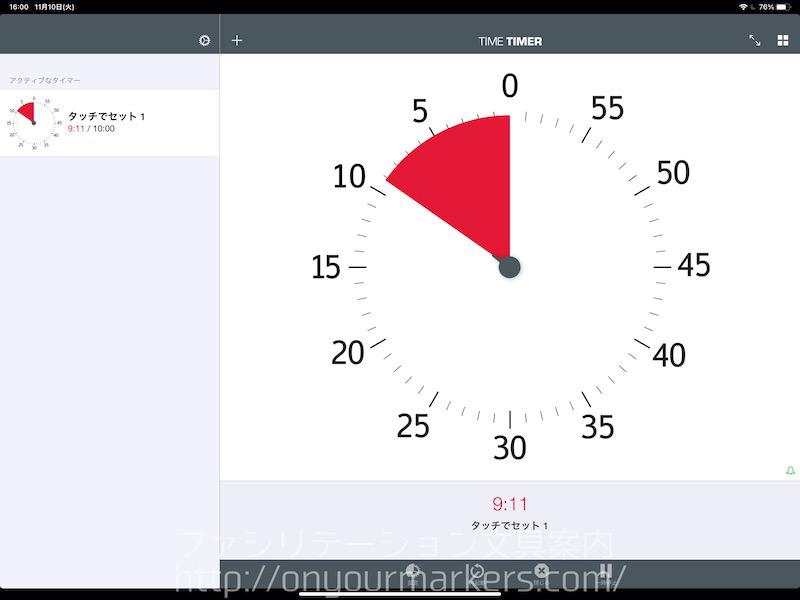

1つずつ,時間を区切って

じゃんぷに来ているU君が頑張って宿題に取り組んでいます。

やる気はきっちりあるのですが,どこか宿題中ボーッとしてしまい,終盤「あわわわわ」と急いで宿題をすることがありました。

書くことへの苦手さや,計算等の処理に意識を集中するので,時間にまで意識が向かないようです。そこに力を使っているのでボーッとしてしまうのでしょう。

そこでタイムタイマーを使い,視覚的に時間を意識させるような支援をしてみました。また,彼は「宿題は時間が物凄くかかる」と思い込んでいるところもあります。1つの宿題が終わった時に「5分で終わらせることが出来たね!すごいやん!」と「これだけの時間で終わらせることが出来た。」という経験を具体的に伝えるようにしました。

まだ始めたばかりですが,少しずつ経験が積み上がっているように思えます。普段は帰る直前まで国語算数の宿題を取り組み,「まだ音読がある!」と慌てていました。しかし先日,算数の宿題を帰る5分前に終わらせ,「あと音読かな?」と聞くと「それはもう終わってるよ!宿題終わり!」とすっきりした表情で教えてくれました。U君,よかったね!

ゲームのハンデ

すてっぷの小学生メンバーの休憩時間のブームは、昨年はiPadが中心でしたが、今年はWiiUでの大乱闘スマッシュブラザーズ(略称「スマブラ」)のようです。「スマブラ」は、子どもたちの好きなキャラクターがたくさん登場するサバイバル格闘ゲームです。みんな得意なキャラクターを使って、「やった!」「やられた!」と大盛り上がり。

何年か前も小学生メンバーで「スマブラ」がはやった時期がありました。しかし今年のメンバーほど盛り上がっていたことはありません。「スマブラ」は対戦ゲームですので当然勝ち負けがあります。もともと負けることが苦手な子が多い中、負けが続くと「やめる」と遊ぶ人数がどんどん減っていくということも多々ありました。そう考えると今の小学生メンバーたちが、負けても「もう1回」と最後まで仲良く遊べているのは、絶妙なバランスで成り立っているのかもしれません。

そんな中でも、トラブルがあったり、職員が気になるようなことがあったりします。実は思いやり(2022/5/3)のJ君が落ち込んだきっかけのゲームが、この「スマブラ」でした。その後G君が落ち込んでいるJ君に思いやりを見せてくれ、J君が元気を取り戻したのは紹介した通りですが、他の子が帰った後G君とJ君が2人で「スマブラ」をすることに。これはチャンス!と、「スマブラ」のゲーム内で設定できるハンデを職員から紹介しました。トラブルがあったJ君へのフォローもありますが、「スマブラ」の上手なG君がゲームの集団には入らないことが気になっていて、タイミングを見てハンデを紹介しようと思っていたのです。

負けるのが嫌な子どもたちですが、ハンデをつけることも嫌がることが多いです。平等を好むのか、ハンデがついているところで勝ってもうれしくないのか…。そんなときは職員が遊びに加わり、バランスを取ろうとしますが、子どもたちも敏感です。少しでも手抜きに映れば、「わざと負けないで!」と怒り、やる気をなくします。それに比べると、事前にハンデを提示して、お互いに納得したうえでスタートした方が、穏やかに終えられることが多いです。それも数字で示すことのできるハンデの方が、より受け入れてもらえやすいです。

J君もはじめは「スマブラ」のハンデに、「えー」と言っていましたが、G君がすっと「いいよー」と言ってくれたので、すんなりハンデを受け入れて遊びました。終わった後で聞いてみるとJ君は、「ハンデがあったから、勝ったり負けたりしたー」と少し前向きに捉えてくれていました。

さて今後、子どもたちはハンデを取り入れて遊べるでしょうか。せっかく子どもたちで楽しく遊べている休憩時間ですので、職員からは無理強いせず、子どもたちどうしで成長しあえる機会を保障していきたいと思います。

みんなが楽しめるように!

最近じゃんぷの休憩時間はジェンガや坊主めくりが盛り上がっています。

ジェンガの経験がないP君は「僕はいいよ,違う遊びやってるね。」と言っておもちゃで遊んでいます。しかしすぐ近くで「おおーー!!」「崩れるなー!!」と盛り上がる声が聴こえ,気になるようです。P君が寄って来て「僕もやっていい?」と聞いてきました。

P君の順番が回ってきました。ジェンガを引き抜こうとしますが崩れることが怖いようです。慎重に引き抜こうとするのですが「怖いよー!」と言って中々進むことが出来ません。すると一緒に遊んでいたQ君が「大丈夫!」と言ってジェンガを支えようと手を添えました。

それで安心出来たのか、P君はジェンガを引き抜くことが出来ました。P君もQ君も一緒に遊ぶ姿はあまり見ることはありません。Q君はP君にジェンガを楽しんでほしかったようです。本来はルール違反ですが,それよりもみんなが楽しめる方を優先したのです。

その出来事からおやつの時間にP君とQ君が楽しくお話をしたりする姿が見られるようになりました。子ども一人一人に様々な配慮があります。それを子ども自身が考えた事に感動をしました。

「トーストはおやつに入りますか?」

「先生、おやつにバナナは入りますか?」遠足を思い出させる文言と言えば、これではないでしょうか。みなさんも一度は聞いたことがあると思います。時期的にも「遠足に行ってきたよ!」という子どもたちが多いですが、実際に先生に聞いた人は何人くらいいたでしょう。もし聞かれたら、皆さんならどう答えますか? バナナはおやつ? デザート? 筆者は、チョコバナナならおやつ、バナナ単品ならデザート。加工するかしないかがボーダーラインだと考えているのですが…。う~ん…、難しい問題ですね。

逆に子どもに聞いてみると、どんな答えが返ってくるでしょうか。子どもの中には、大人の悩みなんて一刀両断。「バナナはおやつやろ」と言い切る子もいます。そして、その考えをなかなか変えられない子どもが少なくありません。小学生のN君も、決められたルールを守ることができる一方で、後から変更になったこと、自分の中でこうだと思っていること対しては融通が利きにくい傾向があります。そんなN君がB君のおやつをみてびっくり。

「B君、おやつの時間にトースト食べているけど、あれはおやつではないんじゃないの?」

と職員に尋ねました。N君にとって、トーストはおやつではなくごはんであるものだったのです。B君は食べられるものが少ない中で、トーストが好物なので、おやつにトーストを食べています。そんな理由はあるのですが、職員はシンプルに答えました。

「すてっぷでは、トーストもおやつに入るよ。N君も今日はトーストにする?」

すると、N君は「そうなんや!どうしようかな…また今度で。」と言って、普段よく食べるお菓子を要求しました。数日後、N君が職員のそばに駆け寄り不安そうに尋ねてきました。

「おやつでトーストって食べられる?」

職員は、「もちろん食べられるよ。今日食べる?」と聞くと、N君は「うん。食べる。」と答えました。N君は食べた後、「おいしかった。また食べたい。」と笑顔で言っていました。

一度は職員におやつでトーストを食べていいことを聞いたものの、もう一度不安そうな顔で確認してきたN君。きっと心の中で、「トーストはおやつじゃない気がする。」という気持ちと「トースト食べてみたいな。」という気持ちがせめぎ合っていたのだと思います。「おやつで初めてトーストを食べた。」という小さなことですが、融通を効かせることで「できないと思っていたことができる。」という体験ができたことがよかったと感じた出来事でした。

さて、バナナはおやつなのかデザートなのか。N君に聞いたらどんな答えが返ってくるでしょうか。「おやつやろ」「デザートやろ」と言い切るのか。それとも違う答えを出すのか。融通を効かせるチャレンジは、まだまだいっぱい作れそうです。

持ち物に表れる子どもの困り

じゃんぷでの個別学習の時間,O君は「あ,消しゴムない!カバンの中に落っこちてるかも!」「定規も落ちてたかもしらん!」「鉛筆全然削れてない!先生削ってきていい?」等々...次々と忘れ物や落とし物に気づいては,あたふたと確認をしに行くことがあります。

O君に限ったことではありませんが,持ち物から子どもの様子を読み取れることがあります。当然持ち物を忘れたりすることはたまにありますが,子どもがそこに注目できない程,気持ちが不安定になっていることがあります。

忘れ物だけではなく,普段整っている筆箱の中身がグチャグチャになっている等持ち物の状況から子どもの状況を読み,支援の仕方を整理することがあります。様々な情報から子どもの状況を読み取ることが出来ます。

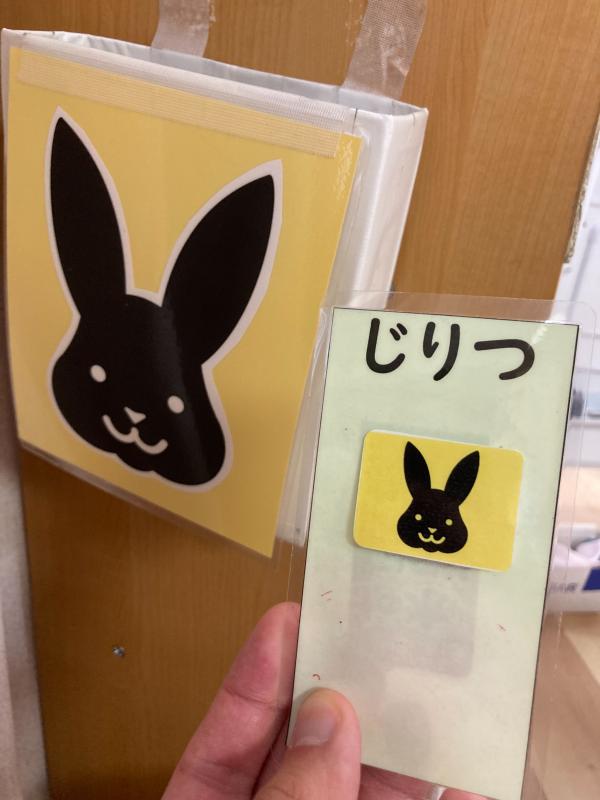

「場所」を示す

じゃんぷではスケジュールを示す時に活動場所を表す記号を使っています。

じゃんぷではそれぞれのエリアに「ふくろう」「うさぎ」「かめ」等,子どもに馴染みのある動物の名前をつけています。

それに合ったマークをスケジュールカードにも示し,「どこで学習・活動をするのか」を子どもが見て分かるようにしています。子ども達が自分で見て,移動が出来ることも大切にしています。もちろん程度の差はありますが,定着している子どもの真似をして同じようにスケジュールを見る低学年の子どももいます。

文字を読むことが苦手な子どもでも,マークを見てどこに行けばよいかわかります。どのような子どもでも自立的に動けるような支援をしています。

情報を整理して文を書こう!

じゃんぷに通っている子ども達の中に,「感想文って苦手やなぁ。」とつぶやく子が多数います。

読み書きを苦手としている子ども達は本を読む習慣が少なくなり,必然的に「文章」に触れる機会が少なくなります。「アニメは好きだけど漫画は読まない。」という子も中にはいます。

学校では校外学習等行事の後に感想を書く機会がありますが,そういった子ども達にとって憂鬱な時間になるようです。子ども達の意見をまとめていくと「何を書いたらいいかわからない。」「どうやって書いたらいいかわからない。」「文を書き始められない」等々…

じゃんぷでは子ども達と行事の感想を聞きながらマインドマップで表したり,時系列ごとに並べ,情報を整理しています。そして書くことが苦手な子の場合は状況に応じて,文を一緒に書いたりなぞりにしたりタイピングにしたりと様々な方法を使っています。

情報を整理することで「あ,わかった!書けるわ,先生見てて!」と言ってくれた子もいます。子どもは道筋を示すことで出来るようになることがあります。

子どものつぶやき

じゃんぷに来ている中学生のM君が「テスト嫌やなぁ…勉強嫌やなぁ…」とつぶやいていました。

M君は中学1年生で,今回が初めての定期テストです。一見「勉強するのが嫌」という風に聞こえますが,職員は「不安があるのかな。」という見方をしました。

個別指導の時間,学習の前に一緒にテスト範囲を確認し,その中身を確認しました。するとM君は安心したからか学習に集中して取り組むことが出来ました。(一緒に考えよう! : 05/18)でも書きましたが,子ども達は日常生活の中で不安を抱えていることが多いです。そういった不安を子ども達の小さなつぶやきから拾い,少しでも解消できるような支援をしていくよう心掛けています。

飲み干す一杯

エースコックさんから販売されている「飲み干す一杯」シリーズのラーメンをご存じですか? いろいろな味があり、ご当地ラーメンシリーズも揃えたラインナップで、食べるだけで小旅行に行った気分になります。最近の筆者のお気に入りです。

支援学校高等部のK君はジュース大好き。いっきに飲みたいのですが、まだ嚥下の練習中。いっぱい飲もうとするとこぼしてしまいます。以前は哺乳瓶マグで飲んでいたのですが、今はミニサイズのペットボトルで練習しています。コップよりも飲み口が狭いので飲むときにこぼれにくく、飲みやすいので練習にはうってつけ。二口ほど飲めるくらいの量から始めました。飲み干した後に職員がまた同じ量を入れておかわりにしています。ちなみに、このおかわりが好機とばかりに、絵カードを使って要求の練習にも取り組んでいます。これまで当ブログでも取り上げているPECS(絵カード交換式コミュニケーションシステム)です。くわしくは過去記事をご覧ください。

さて最近は小学生たちといっしょに公園に行くことの多かった筆者ですが、先日久しぶりにK君のおやつの様子を見ることができました。そこで筆者はミニボトルに注がれたジュースの量を見て、「少し多いんじゃないかな?」とオドロキ。見た感じ五口くらいの量でした。けれど、K君はジュースをこぼすことはありませんでした。二口飲んだ後、飲むのを一呼吸おいて止め、その間、ミニボトルを少し傾けこぼれないようにしていました。そして、K君は自分の目元にミニボトルを持ってきて、中をのぞきこみまた飲み始めます。二口、三口ほどで飲み干して、絵カードを職員に渡しておかわりを要求をしました。その後も、同じくらいの量を注がれていましたが、同じように、二口で一度止める→ボトルの位置を調整→中身を確認→飲み干す→絵カードでおかわりを要求という流れを繰り返して、こぼさないように飲むことができていました。数か月前は二口くらいの量でもこぼしていたのに…、と驚くと同時に感動しました。

繰り返しの毎日の生活のなかで少しずつ変化や成長を見れるというのは、とても嬉しいことですね。一杯分まで飲み干せる日がいつか来ますように。

避難訓練

先日,じゃんぷでR4年度初めての避難訓練を行いました。今回は地震を想定しました。

子ども達には事前に写真,絵カードで避難場所や机の下に隠れるといった行動を示しました。しっかりと示された通りに行動し,避難場所である「老人福祉センター桜の径」まで避難することが出来ました。

桜の径までの避難が終わり,職員から少しだけ災害の経験の話をしました。「大雨が降った時今みんなが立っている道は浸水して腰につかるくらいやってんで。」と話すと「え~,どうやって帰ったん!?」と興味津々な様子です。

「東北の地震の時はテレビが全部それのニュースになるくらい大きな出来事やったんよ。」「阪神の時は京都も揺れてな…」と続く話に対して子ども達が聞き入っていました。

防災訓練は真剣に取り組まないといけないですが,リアリティーを出しすぎて子どものトラウマになってもいけません。職員で振り返りをした時,避難訓練前には「防災週間」等を作り,少し災害についての話をする,といった時間を設けてもよいかもしれないという話が出ました。

「学びの広場じゃんぷ」から「老人福祉センター桜の径」まで約5分で避難できました。

見本になります。

じゃんぷに来ている3年生のL君が自立学習の時間,集中して宿題に取り組んでいます。

L君は宿題に対して苦手感を持っています。「しんどいな~」と言いながらも頑張って取り組んでいました。

今年度からL君が来ている日に年下の友達が来るようになり,同じ場所で自立学習をするようにしました。

「L君には見本になってほしくてね。自立の時間はこんな風に動いて,勉強始めるっていうのを見せてほしいんよ。」と説明しました。L君には自立の時間の学習の始め方の見本になってもらいたかったので,勉強中に休憩を挟んだり,気持ちを切り替える行動は取っても大丈夫,と伝えました。

するとしっかりスケジュール通りに行動し,宿題も集中して取り組みました。「無理してないかな?」と思い,「国語終わったら休憩してもいいよ。」と伝えていますが「いや,大丈夫!」と返事が来ます。

「めっちゃ集中してるやん!」と聞くとニヤニヤと笑うだけで理由は話してくれないのですが,やはり年上としてのプライドがあったのでしょう。

「年下の子の見本になる」というのは子どものやる気に火をつけるようです。でも疲れた時は「疲れた」って言っていいんだよ~!

一緒に考えよう!

先日じゃんぷに来ているJ君と学校で発表する文章を考えました。

学年での行事の中で発表する係になったようです。しかしJ君は意欲はあるものの不安も強い様子です。「先生一緒に考えて~」とお願いをしてくれました。

学年全員の前で発表する文章なので,J君はとても緊張しています。「どんなことを話すか。」と中心のテーマを書き,それをマインドマップにして内容を整理していきました。文章が出来上がっていく内にJ君からもどんどんアイデアが出,「ここはこんな言い方したい。」「ここでこれを言いたい。」と前向きになっていく姿が見えました。

学校生活の中での不安は子どもによって様々です。中には「教室で発表すること,間違えることが不安」という子ももちろんいます。

学習に対しての不安,そして今回のような発表といった行事に対しての不安に対して向き合い,子どもが少しでも安心できるようなことがじゃんぷでも出来ればいいな,と感じています。

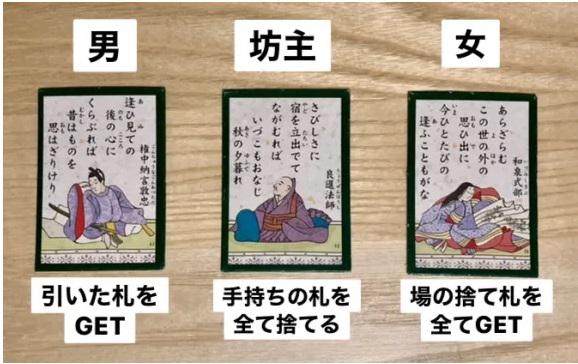

坊主めくりで大盛り上がり!!

先週のじゃんぷでは休憩時間,坊主めくりが盛り上がりました。「坊主めくりって何?」と聞く子も多く,そういった子は知っている子から教えてもらったりロールプレイをしながらルールを覚えてから遊びました。

じゃんぷでは低学年から高学年まで入り混じって遊ぶので,簡単なルールで遊んでいます。3年生のK君が「俺知ってるで!」と少し複雑なルールも教えてくれました。

「初めて遊ぶ子とか1年生の子もいるし簡単なルールでもいい?」と聞くと「全然いいで!」とあっさり承諾してくれました。同法人の「育ちの広場すてっぷ」でも,遊びの時はこういったコミュニケーションや交渉の練習の場面が出てきます。

下の画像に載せている通りのルールで遊びましたが,(というか筆者自身このルールしか知りません。)視覚的にわかりやすいということと,単純なルールなこともあり,どの年齢の子も盛り上がって遊びました。

普段学習を頑張っている子ども達が,ほっこりしながらも友達と遊んでいる姿が見れた場面でした。

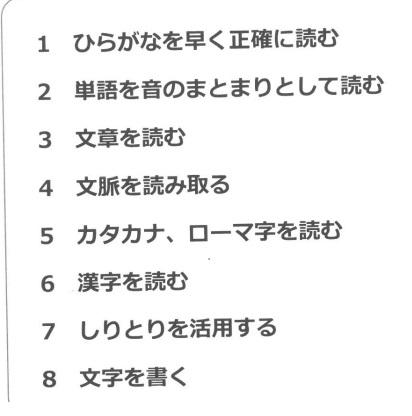

読み支援のステップ

読み書きを苦手としている子どもを支援する時,少しずつステップを踏み,その子が苦手としている部分を細かく把握するようにしています。読み書きを苦手としている子どもでも,出来るところと出来ないところがあります。そこを把握し,効果的なトレーニングをするようにしています。

ひらがなが正確に読めなかったり,読み間違いがあったりする場合にはまず「正確に」読める練習が必要です。それも見て瞬時にわかることが必要です。(読み支援と語彙 : 05/13)でも書きましたが,「ねこ」を音のまとまりとして読めるのか,文字を拾って「ね」「こ」と読むのかということです。ただ,前回も書いたように読み書きが苦手な子どもの場合知っている語彙が少ないこともあります。その時は言葉と意味を絵とマッチングさせる等をして語彙の支援から入る必要があります。

文字をまとまりとして読めれば,「ねこ」という文字を見ると猫の姿や鳴き声が瞬時にイメージできるようになります。2文字の言葉が読めるようになったら3文字,4文字…と徐々に増やしていきます。

この後文章の読みに繋がっていきますが,まずひらがなを正確に読むことが最も重要です。ただ子どもはどうしても疲れが溜まります。疲れさせないようタイミングを見計らいながら支援に取り組んでいます。

(出典、引用:「ディスレクシア発達性読み書き障害トレーニング・ブック 著 平岩幹男 発行 合同出版 2018)

「いっしょゲームせん?」

小学生のA君と中学生のB君は、休憩時間に話すことはほとんどありません。ですが共通の趣味がありました。それは「マイクラ」です。どこかで2人が関わり合える機会を作れないかな、と職員で話し合っていました。

先日、A君とB君を含めた3人の子どもと職員で、黒ひげ危機一髪とジェンガをして遊びました。3人とも楽しく遊べていた様子で、振り返りでもそれぞれ「楽しかった。」と言っていました。そこで職員はこの機会を逃すまいと、A君に話しかけました。職員がA君に「もしB君からゲームしようって誘われたらどうする?」と聞くとA君は「してみたい。」と答えました。「じゃあA君がB君と一緒ゲームしたいと思った時に自分から誘えるように誘う練習してみようか?何っていう?」と職員が聞くと、A君は「B君、いっしょにゲームせん?」と職員に伝えました。職員は「上手に言えたね。したくなった時に、B君にそう言ってみたらいいと思うよ。」と返しました。

すてっぷではいろいろな活動や設定遊びをしていますが、休憩時間にも子ども同士でコミュニケーションを取れる機会があります。コミュニケーションをとるのが苦手な子でもその機会を逃さないように、職員はいろいろと働きかけています。例えば、子どもたち同士をお互いに認識させることです。外でパスサッカーをする時はパス先の相手の名前を呼ぶルールを入れたり、振り返りをする時はどの友だちと一緒に活動したか名前を想起させたり、顔写真カードを用意しておいて話をすすめたりしています。

また、「こうしたら上手くいく」という見通しを持たせています。今回のケースで言うと、A君とB君は同じゲームをして楽しんだ経験が出来ました。そこで休憩時間のマイクラでもお願いしたら一緒に遊べるかもしれない、と前向きに考えられるようにします。そして職員相手に事前に伝えることで見通しが持て、抵抗が少なくなったり自信が持てたりするようにシミュレーションをしてみました。

「千里の道も一歩から。」A君とB君が一緒にゲームできる日はまだ遠いかもしれませんが、毎日の休憩時間にその機会があります。その機会を逃さないよう、自分でつかめるように、職員も働きかけていきます。

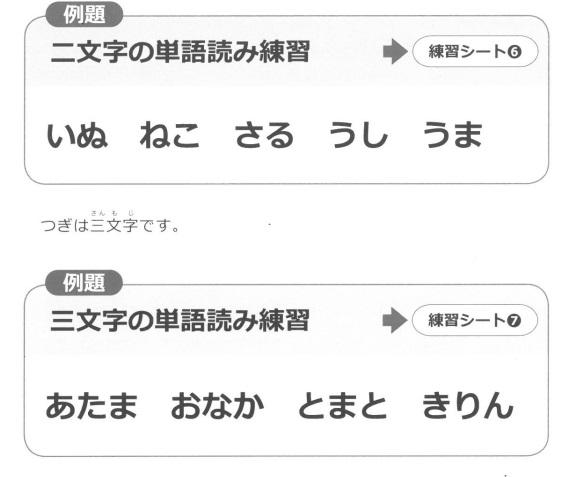

読み支援と語彙

じゃんぷに行っている読み支援の一つとして「単語を音のまとまりとして読むトレーニング」に取り組んでいる子がいます。

これは例えば「ねこ」を「ね」と「こ」ではなく,「ねこ」と音のまとまりで読む練習です。

一般的には「ねこ」という文字を見た時に「ねこ」という音のまとまりとして読み,ねこの姿を思い浮かべます。それは「ねこ」を知っているからですね。音のまとまりとして読むためにはその単語を知っている,つまり語彙に入っていることが必要になります。

読み書きが苦手な子どもは読むことに対して疲弊し,どんどん文章を読まなくなります。その分語彙が少なくなってしまうことが多くあります。そして音読等,学校での学習に苦手感を持つことがあります。

いきなり文章…ではなく,まずは単音,そして2文字,3文字とスモールステップで読みの練習をし,そして語彙の意味も教えるようにしています。語彙の意味を教える中にもステップがありますが,それはまた後日…

(出典、引用:「ディスレクシア発達性読み書き障害トレーニング・ブック 著 平岩幹男 発行 合同出版 2018)

物語文の読み支援

じゃんぷの個別指導の時間,国語の教科書の物語文の読み支援に取り組んでいます。

場面ごとのカードと,挿絵のカードに分け,文にあった挿絵をマッチングさせたり,その後に物語の順に並べる,といったことに取り組んでいます。

物語文を正確に読み取るには場面を読み取ることが大切です。場面とは

・時間の変化

・場所の変化

・人物の変化

上記の3つから見分けることが出来ます。そういった言葉に線を引いたり,パソコンで文字を太くしたり等,注目がしやすいように読みます。読むことが苦手な子もいるので場合によっては大人が読むこともあります。

物語文は話の流れを正確に読み取ることが必要です。子ども達が学校で「この話分かるよ!」と思いながら学習できるように支援をすることも大切にしています。もちろんすべての子どもに合う…というわけではありませんが,読み支援の一環として紹介をします。