今日の活動

「トランポリン大好き!」

先月からすてっぷでトランポリンの取り組みを始めました。支援学校小学部の低学年の子を対象に、室内で直径1mほどのミニトランポリンで取り組んでいます。もともと公園などに出かけ、道中の散歩や公園でのブランコで運動の機会を作ってきましたが、運動の幅を広げようということと、室内でできることを探そうと考え、トランポリンを導入しました。このグループでは、集団での設定遊びとして、ワニワニパニックやボウリングに取り組んでいるところでした。そこで、設定遊びが終わったら、その集団のまま、そのスペースでトランポリンに取り組むようにしました。

今年の夏、すてっぷでは初めての集団遊びとしてワニワニパニックに取り組んだDくんやEさんは、慣れて参加できるまで時間がかかりました。ですが、座って見ているだけでも「参加できたね、えらい!」と褒めるところから始め、毎日積み重ねていくうちに、次第に取り組めるようになっていきました。そしてボウリングに切り替えていったときには、スムーズに着席し、遊びに入れるようになりました。その成果が出たのでしょうか。もともとトランポリンが好きだったこともあったかもしれませんが、DくんやEさんはトランポリン遊びになるとスムーズに着席! 回数を数えて終わりを示すと、順番交代もばっちりです。

そしてジャンプはあまりできないFくんや、車いすで過ごすことの多いGさんも参加するようになり、より大きな集団での遊びになりました。Fくんは自分の番になると職員を呼び、手を持ってもらいながら跳ぶのを楽しんでいます。最近は腕に力を入れながら、後ろから腕を支えてもらうことで、自分で跳ぶことがお気に入りです。Gさんは歩いてトランポリンまで行き、トランポリンの上に座ります。職員が後ろから一緒にトランポリンに乗り、ジャンプ! Gさんも座ったまま跳ねるように跳び、その感覚を楽しんで笑顔に。最近は職員に支えてもらうことで、立って揺れを楽しんでいます。

大好きなトランポリン遊びがすてっぷでもできるようになり、遊びのレパートリーが増えた4人。一緒に遊ぶ人が変わったり、時には4人での集団になったりしても、順番を守って、自分の番が来たらトランポリンに行って遊んで、終わったら次の人に交代するという、簡単なルールをしっかり守れています。日々の積み重ねの成果が出たと実感しました。次は何の遊びにしようかなと、職員みんなで思案中です。

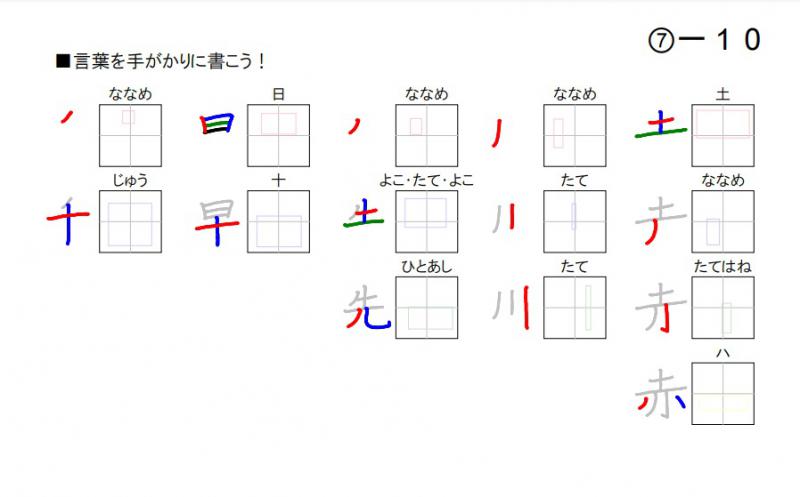

言葉の手がかりを使って漢字を覚えよう!

じゃんぷに通っている子どもの中に,「漢字が中々覚えられない」と感じている子どもがいます。その子のテストを見てみると白紙回答の問題は一つもありませんでした。

へんとつくりが逆になっていたり,形の似た別の漢字を書いていたり等,何となく形は覚えているようです。なので「読めるけれども書けない」といった状態になっているのです。

こういう場合,「言葉の手がかり」を使って順番に漢字の形を覚える方法が合っているかと思われます。下の画像のようなプリントを用意します。プリントに書いている通りに「ななめ、じゅう」「ななめ、よこ、たて、よこ」と聴覚記憶を頼りに漢字を覚えていきます。

これは小池敏英先生,雲井未歓先生が出している「遊び活用型 読み書き支援プログラム(2013 図書文化)」の本に詳しく載っています。興味のある方は是非ご一読ください。

マイナスの得点計算

先日、新しいボードゲームに取り組みました。「ハゲタカのえじき」という昔からある有名なゲームです。名前の響きはおどろおどろしく聞こえますが、内容はシンプルです。得点の書かれたハゲタカカードを巡り、みんな一斉に手札から数字カードを出します。このとき、他の人とはかぶらないように大きな数を出せた人が、ハゲタカカードをゲット! こうして得点を重ねていくゲームです。

このゲームの面白いところは、一度使った数字カードは使えず、伏せて置くことになっていることです。みんな同じ手札からスタートしているので、他の人がどの数字カードを使ったのか覚えておきながら、次はどの数を出すのか考えることがポイントとなります。ただ、それだけではありません。ハゲタカカードの得点には、マイナスがあるのです。そしてマイナスのハゲタカカードの時には、他の人とかぶらずに小さな数を出した人がゲットする(マイナスなので、ゲットしてしまうと表現しています)ルールなので、上で書いたような読み合いがより複雑になります。

ただやること自体は書いた通り、他の人とかぶらないように大きな数を出すということなので、子どもたちもすぐに分かり、どんどんと白熱していきました。このゲームは2人からできるのですが、2人の場合は読み合いがより重要となります。子どもと職員とでしたときも、職員がどの数を出すのか読み切り、見事子どもが勝利! 勝てたことをとても喜んでいました。人数が多いときは、みんなでワイワイという雰囲気で盛り上がります。1ゲームも10分かからないほどなので、2回戦3回戦と続いて行きました。

さて、最後の得点計算。人によってはマイナスカードを持っています。「これってどう計算するの?」と尋ねる子が。「『―2』は2を引くということだよ」と簡単に教えましたが、その子はそれで理解し、プラスの合計から2を引いて得点を計算していました。またマイナスを理解している子は、持っていた『3』と『―3』のカードをペアにして『0』にして、残りの数を計算していました。上の紹介からは省きましたが、ゲーム中にもプラスとマイナスを計算しないといけない場面が出てきます。遊びの中の自然な流れで、プラスマイナスの計算に慣れ親しむという側面もあるゲームです。

宿題の直しも「見える化」を!

じゃんぷに通っている子どもの漢字ドリルや算数ドリルノートを見ると直しの付箋がついていることがたまにあります。その直しが溜まってしまい,一つの学期が終わるころにはドリルやノートが付箋だらけだった…ということも少なくありません。

ただ当人たちは決してサボっている訳ではありません。直しが多くなってしまう子ども達は大抵「見通しを持つことが苦手」であることが多いです。普段の宿題に加え,やる事が一つ増えてしまう上に,それをいつやればよいのかが当人達からしたら曖昧で今一つ「やらなければならない」という実感が持てません。

そこで下の画像のような付箋を貼ってみました。

漢字の直しには「どの漢字の直しがいくつあるのか」算数には「どのような問題がいくつあるのか」と示した付箋を貼りました。そして「10分取り組む時間があるからそれまでに付箋を3つなくしておいで。どこを取り組んでも構いません。」としました。

するとスラスラと取り組み,「先生終わりました。」と報告をしてくれました。

「何を」「どのくらい」「どれだけの量」「どの順番で」「どうやったら終わりか」とワークシステムの形にし,(どの順番は今回はなかったですが…)子どもの視点から「何がどれくらいの量あるのか」を分かるように「見える化」をして学習に取り組みました。

ただ学校で全ての子どもに担任がこれを出来るとは限りません。少人数,個別で指導をしているじゃんぷだから出来たのかなぁ,と思いつつこういったことは学校でどうやったらできるのだろう,と考える日々です。

「(寄せて?)」「いいよ」

すてっぷでは、それぞれの課題に応じてグループ毎に活動することだけではなく、支援学校の子どもたちと小学校の子どもたちが同じ場で過ごすことがあります。

小学生のAくんは、支援学校の子どもと交流することは、なかなかありませんでした。それどころか、支援学校のCくんがそばを通ろうとしたら、近づいてきてほしくないと言わんばかりに、体をそらしてよけようとすることもありました。

そんなAくんに変化が。支援学校の子への対応が少しずつ柔らかくなってきたのです。どうしてかと職員で話していると、同じ小学校からきているBくんの影響ではないかという話が出ました。なんでもBくんが、「Cくんは親友だから」と紹介したそうです。実際に休憩時間でBくんとCくんがそばでいっしょに遊び場面をAくんは見てきました。

先日、AくんとBくんがテレビゲームをしていたときのことです。テレビゲームの音を聞くのが大好きなCくんがそばに寄ってきました。「見せて」や「寄せて」が言えないCくんは、何も言わずにスピーカーのあるテレビの裏に回ります。これまでなら「来ないで!」と言っていたAくん。ですがこの時は、不安そうにしながらも、黙っていました。それを見たBくんが「(Cくんは)何もしないよ」と言いました。するとAくんは「Cくん、そこなら居ても大丈夫やで」とCくんに声をかけたのです。そして「でも裏で楽しいんかな」と心配します。職員が「音を楽しんでいるんだよ」と伝えると、Aくんは「そこで楽しいなら、僕たちはそれでいいよ」と言って、ゲームを続けました。

Cくんにだけでなく、他の支援学校の子への対応も柔らかくなっていったAくん。支援学校の子に「忘れ物だよ」と声をかけて、水筒を渡したこともありました。同じ小学校の先輩の影響を受けたこともありますが、支援学校の子と一緒の場で過ごす中で、その子たちのことを理解し、優しい声掛けができるようになってきたことは、放課後等デイサービスだからこそできたことではないかと思います。職員からの指導ばかりではなく、子ども自身の気づきを大事にして、支援に生かしていきます。

11月6日(日)発達性ディスレクシアの評価と支援

先日,JR長岡京駅近くのバンビオ1番館にて「発達性ディスレクシアの評価と支援」の講演会を行いました。

同法人が後援をしている「京都発達性ディスレクシア学習会」が運営するものです。

本年 1 月に京都発達性ディスレクシア学習会の設立総会を行いました。総会では我が国の読み書き障害研究の第一人者の宇野先生に記念講演をしていただき,今度は評価から具体的支援について実践現場での対応を再度講義をしてもらえるよう宇野先生にお願いをしました。宇野先生からも「京都で皆さんに直接話をしたい」とのことで、今回の講演会の開催となりました。今回は会場とリモートのハイブリッド型とし,会場参加24名リモート参加31名、合計55名の参加でした。

さて,本公演では「指導」と「支援」を以下のように位置づけた上で宇野先生にAVLTと聴覚法についてのお話をして頂きました。

●発達性ディスレクシアにおいては、読み書きをできるようにするのが指導

●読み書きが困難な状態ではあるものの、サポートを受けて読み書きの困難さが不利にならないように配慮する(漢字へのルビ振り、音声化、板書された文字列を無理に写さなくてよい、試験時間の延長、などなど)のが支援

読み書き障害のある子どもが成功体験を積み重ねながらどのように学習支援をしていくか,を教えて頂きました。

参加して頂いた方々にはすてっぷ,じゃんぷの職員以外に乙訓地域の通級指導教室の教員や小,中学校の教員,またその知り合い等々で京都以外の教員の方もリモートで参加していました。

この乙訓地域を中心として発達性ディスレクシアに関心を抱く様々な職種,見解を持つ方々と研究交流の輪が広がればいいなと感じています。

以下参加して頂いた方々の感想の一部です。

〇お話いただきありがとうございました。通級に来ている子の指導で困っていたことに光が見えました。拗音、促音の指導を今日からやってみようと思います。(小学校通級指導教員)

〇この度はありがとうございました。聴覚法実施の方法、それに向けてのアセスメント、実施後の指導の流れ(どこまで到達したら次の段階に進むか)等、具体的に教えていただき、大変勉強になりました。(小学校教員)

〇102モーラの再評価のこと。これは大変だなと思って指導をしていたけれど、練習する前と後で比較しないと効果がわからないって、当たり前だけれど、そこまで気に留めていなかったなと反省。

聴覚法の指導の必須条件と成功体験を積ませることが大切ということ。

最後に話された学会との距離感、言葉を選んでおられましたが、LD学会のシンポジウムで感じていたことだったので、その通りだなと思いました。(小学校通級指導教員)

勝ち負けよりも楽しさ

小学生のZくんは勝ち負けにこだわる傾向があります。家族ですごろくをしていて、負けそうになったらすごろくの紙ごとひっくり返してしまったこともよくあったそうです。半年くらい前にすてっぷで人生ゲームをしたときも、Zくんは運悪く大きい目が全然出ずに、「もうやめる!もうやりたくない。」と大きな声で言い放ったことがありました。職員から人生ゲームはお金を増やすゲームで、着いた順で決まらずに一発逆転があることを、開始前にもそのときにも説明を受け、友達からも「まぁまぁ。Zくん、まだ始まったばかりだよ。」と慰められて何とか続けていましたが、お金が減るマスに止まってしまい、「もうやりたくない。もうやらない。」と言って廊下に飛び出そうとしました。

そこで職員は「やめていいよ」とZくんに伝えました。最後まで続けなければならない、でも負けるのは嫌だという思いに挟まれ、爆発寸前だったZくんは「本当に?」と職員に尋ねました。職員は「いいよ。でも最後までいっしょにいようね」と、最後まで観戦してその場を共有することを提案すると、Zくんは「わかった」と、終わるまでその場にいることができました。それまでは、最後まで続けるか、投げ出すかの2極しかなかったZくんですが、「やめると伝えて、最後までいっしょにいる」という中間ができました。以降もボードゲームや公園遊びなどで、勝ち負けがある遊びを友だちとする中で、負けが見えてくると「やめる」と職員に伝えるZくん。でも最後までその場にいて、場の共有を続けられることが増えてきました。

するとZくんに変化が。それまでは「負けるかも」となかなかチャレンジできなかった新しい遊びやゲームに、どんどん挑戦できるようになったのです。そして自分の好きなゲームを見つける中で、だんだんと楽しさを感じるようになっていきました。Zくんの最近のお気に入りは「カタン」というゲーム。有名なボードゲームで、サイコロ運もある中で、戦略や相手との交渉といった、大人でも難しく感じる要素のあるゲームですが、Zくんは何回かする(まず、この時点で素晴らしい!)中で、楽しさにはまっていったようです。さらに先日、職員が「Zくん、今から家帰って何するの?」と尋ねると、Zくんは、「家で人生ゲームする。家に2つあるんだけど、昨日、新しくもらった方が楽しいんだよ」と言いました。あれだけ嫌がっていた人生ゲームを! お母さんからは、「以前、家族で人生ゲームをしたときは、イライラしてぐちゃぐちゃにしてけんかになってしまった。でも、本人から『やりたいけどイライラしてきてたらぐちゃぐちゃにしてしまうから』と言うようになり、私からも(すてっぷとおなじように)気持ちを受け止め、『いいよ』と言うと、楽しんで見るようになりました」とは聞いていたものの、いつのまにか、Zくんは人生ゲームも遊べるようになっていたようです。

半年前、すてっぷで遊んだ人生ゲームで爆発しかけたものの、それをきっかけに職員に「やめる」と伝えたら、受け止めてもらえたという経験ができたZくん。以降もその経験を積みながら、新しい遊びやボードゲームで友達と楽しく遊べた経験を増やせたことで、職員の知らない間に爆発のきっかけだった人生ゲームでも遊べるようになっていました。子どもの成長は、早いなぁとしみじみ感じた嬉しい出来事でした。

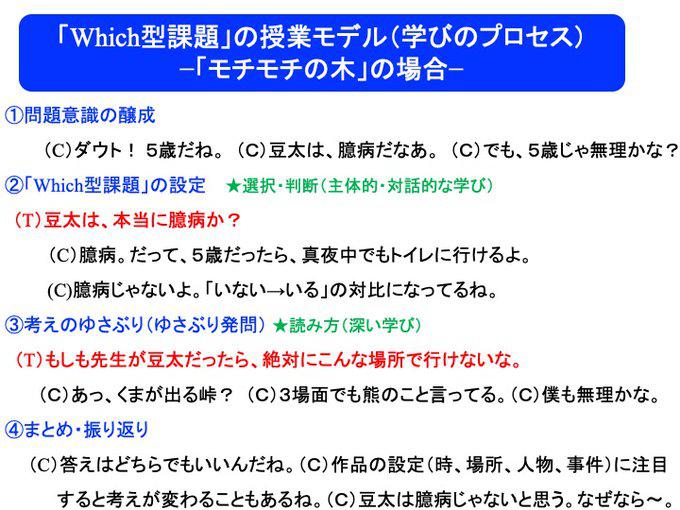

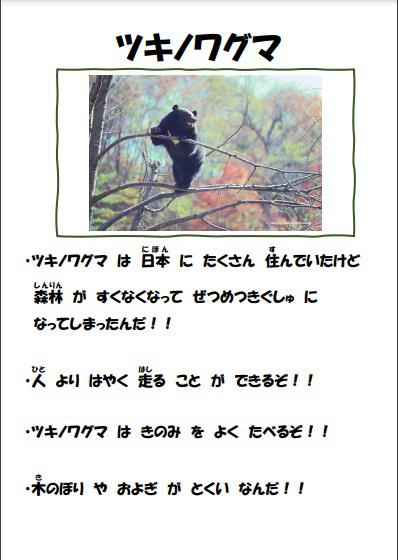

T先生とY先生のお茶の間話~国語編~

筆者とY先生で教材研究をする中で「授業のユニバーサルデザイン」について話し合っています。

「じゃんぷに通う子ども達に対して限られた時間の中でどのようにしたら学習の要点を掴ませることが出来るのか。」ということを話している中でこれから3年生の子ども達が学習するであろう「モチモチの木」を中心に教材研究をしています。

国語の教材を読む時,物語文であれば「中心人物」説明文であればそれぞれの段落ごとの「中心文」を子ども達に考えさせます。

文字を読み,その内容を想像することが苦手な子ども達にとって,学校の一斉授業では内容が今一つ理解できていないまま授業が進むことがあります。じゃんぷではそうならないよう,上に示したような「要点」を子ども達に示し,それが理解できた状態で学校の学習に臨めるように支援をしています。

ただ学年が上になるにつれて学習内容はどんどん抽象化されていき,複雑になっていきます。「モチモチの木」でいえば中心人物の「豆太」は臆病な子どもで,ある一つの場面で勇気ある行動をしますが,最後は「豆太」の臆病な行動の一文で締めくくられています。

この単元では

(1)言葉を手掛かりに、場面の様子や豆太の心の変容を想像豊かに読み取ることができる。

(2)叙述に基づいたり自分の経験と照らし合わせたりしながら感想を述べることができる。

簡単に言うと「豆太の気持ちの変化を想像する」「豆太の性格は?」といったことを考え,子ども同士で考えを伝え合ったりします。「豆太は臆病なままなのか?」という問いで授業をすることも多い本単元です。これについては桂 聖先生の「Whici型課題」の授業モデルがとても面白そうだったので,一番下の画像でそれだけ紹介しておきます。

じゃんぷでは「豆太のしたかったこと」「豆太がしたこと」を子ども達に示し,授業に臨ませよう,ということになりました。

Y先生と話している中で子ども達が授業の中で所謂「お客さん」にならないよう支援をしたいね,と話をしていますが中々結論が出ません。「授業のユニバーサルデザイン」等,私たちも学ぶべきことがまだまだあると感じる日々です。

「宿題ちょうだい」

小学生のXくんは、夏休みまでは宿題や勉強をすることにかなり強い抵抗がありました。「宿題するのはわかっているけどしたくないないなぁ。」と言っていて、学校以外の場所ではなかなか取り組めません。宿題をしてから下校するという形で、家庭学習に代えているようでした。ですが夏休み中は、Xくんは学校以外の場所で勉強に取り組んでいくしかありません。

そこですてっぷでも学習の基盤が作れるように、Xくんを含めた小学生の子どもたちには、この夏休みに学習をする時間を作ることにしました。すてっぷに到着したら、宿題か学習プリントに取り組むことにしたのです。用意したプリントは間違い探し、迷路、そしてロジ算(Dekanga × ちびむすドリル コラボ企画教材https://happylilac.net/dkg2017-019.html)の3種です。ロジ算は3×3などの正方形のマス目に、縦横それぞれ1列ずつの合計が外枠にある数と一致するように、マス目の数を埋めていくいうものです。

Xくんは「ロジ算」が気にいったようでした。Xくんは、「なんでここの答えの数字があわないんだぁー。」と怒り出すこともありましたが、解けた時は、「あーすっきりした。」と嬉しそうでした。そして夏休みが終わり、新学期。Xくんはすてっぷに来ると、「先生、宿題ちょうだい。」と言うようになりました。職員が「ロジ算にする?」と聞くと、Xくんは「うん。」と即座に頷きます。日によっては「うーん」と頭を悩ませながら帰ってくるXくんですが、このロジ算には前向きに取り組むことができています。

すてっぷは宿題をするための場所ではありませんが、子ども達自身の生活の中のメリハリや自立した活動の一部として、「自分で学習できる力」は大切だと考えています。夏休みを機会に友だちと一緒にプリント学習に取り組み、問題を解けてすっきりした!という良い経験を積んだXくん。この夏の経験を経て芽生えてきた「自分で学習に向かえる力」を、今後も育んでいきます。

文章になると…

じゃんぷに来ている3年生の子どもが「今日の宿題は苦手な問題だから個別の時間に教えてください。」とお願いをしてきました。

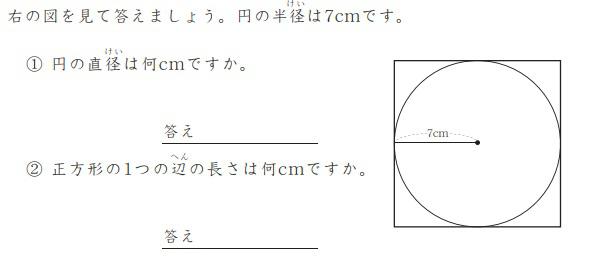

下の画像のような「円と球」のプリントでした。

「どの問題が不安なの?」と聞くと,最後の2問を指さして「これがわからへんねん。」と教えてくれました。

・半径2cmの円があります。この円の直径は何cmですか?

・直径12cmの円があります。この円の半径は何cmですか?

上記のような文章だけで書かれた問題でした。図がある問題だとすらすらと問題を解いていましたが,文字だけで書かれるとどのような意図の問題なのか途端にわからなくなるようです。

半径を赤のマーカーで,直径を青のマーカーで示し,「この問題は半径を聞いています。」「この問題は直径を聞いています。」と図に示すと問題を答えることが出来ました。しかしこれでわかったのは「半径」「直径」の言葉の意味がまだ落ちていない,ということでした。

文章だけで書かれた問題を答えるためには言葉の意味を理解していなければなりません。今回は色分けと図を示して問題を答えることが出来ました。少しずつ抽象化していき,言葉の意味が理解できるよう支援をする必要がある,と感じました。図を見ると問題を答えることが出来るので,「半径は?直径は?」とクイズ形式にして次週取り組もうと考えています。

英単語は音の足し算!

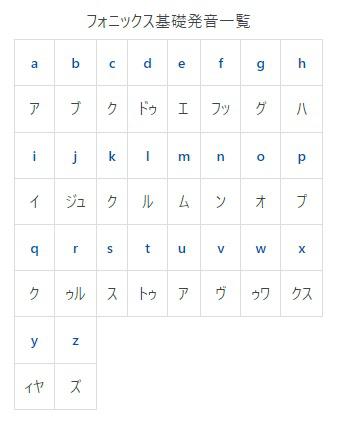

以前英語学習の支援の一環として「フォニックス読み」というものを紹介しました。(フォニックス読み : 06/27)

じゃんぷに通っている子どもの中にもフォニックス読みに取り組んでいる子どもが何人か取り組んでいる子がいます。先日その内の一人が「英語の読み方のパターンが何となくわかってきた!」と教えてくれました。

効果があったなぁ,と筆者は感じています。他にも英語は読めるようになりたいが苦手意識が強い子にも勧めてみようと思っています。

これを始める時には子ども達に「英語は音の足し算やで!」と伝えています。下記の画像のようにフォニックスの基礎発音を一つ教え,それに言葉は足した者を一緒に読んでいきます。

[c](ク)+[at](アト)=[cat](クャット) [b](ブ)+[at](アト)=[bat](ブァット)と,読み方のパターンを示し,それをたし算していく。すると子どもは段々とパターンを覚え,読むことが出来るようになっていきます。下記の動画でより詳しく紹介がされています。興味のある方はぜひご覧ください。

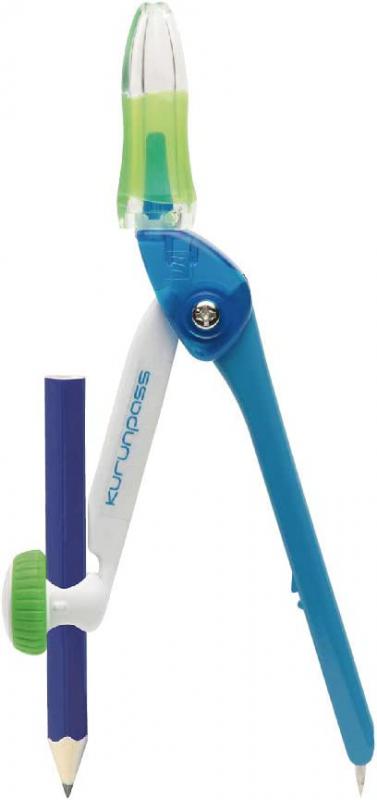

コンパス

小学3年生の算数「円と球」の単元で初めて使う道具で「コンパス」があります。

コンパスを使う導入として下のような図を描き,楽しみにながらコンパスの操作に慣れる,という活動をします。

しかしコンパスの操作は意外と難しく,6年生の子どもでもうまく扱えないこともあります。手先がうまく扱えない子どもは特に最初につまづくことも多いかと思います。

まずコンパスを持つ前に指でコンパスを回す練習を空中でしたり(漢字の空書きのようなイメージですね)少し硬い紙(画用紙等)の方が書きやすいのでそれで練習をしたりと,様々な工夫が出来ます。

ただそれでも難しい場合もあります。そういう時は「操作しやすいコンパス」を使います。下記の画像のコンパスは持ち手の部分がくるくる回る仕様になっています。極端な話,手がグーになっていても円を書くことが出来ます。

「円と球」の単元で大事なことは「コンパスをどれだけ上手に扱えるか」ではありません。「円,球について知ること。また,それらの中心,半径,直径について知ること。」「二等辺三角形や正三角形を定規とコンパスを用いて作図する活動」です。子どもたちそれぞれに合った方法,道具を使ってこれらのことが学習出来るよう支援を心掛けています。

しんどいの伝え方

先日、支援学校高等部のWくんのおやつを食べる手が止まりました。見るからに元気がなくなっている表情のWくん。職員が「大丈夫?」と声をかけると、Wくんは「しんどい・・・。」と小さな声で答えました。職員が「どうしんどいの?何かあった?」と聞いても、Wくんは「うーん・・・。」と言葉にできないようです。まわりがうるさいのかな?と考えた職員が「別室で休憩しようか?」と提案すると、Wくんは「うるさいわけではないし、嫌なきもちでもない。」と始めは答えましたが、「先生も一緒に行く?」と職員に尋ねました。職員が「行くよ」と答えると、Wくんは「じゃあ行く」と別室に移動しました。

別室に行き、座って休憩を始めたとき、Wくんは「紙をください」と職員に伝えました。職員が紙を渡すと、紙に言葉を書きだしたWくん。書き終わると職員に渡してきました。そこには「うるさいわけではない。気持ちがしんどいわけでもない。しゃべるのがしんどいほど体がしんどいことをわかってほしい。」と書かれていました。読んだ職員が「うるさいわけじゃないんだね。体がしんどいんだね」とWくんの気持ちを受け止めると、Wくんは頷きました。そして職員が差し出したお茶を飲んで、リラックスして過ごしました。帰る前に、「気持ちをわかってくれてありがとう」と職員に伝えてから、送迎車に乗って帰りました。

送迎車の中でも「さっきよりはしんどくなくなってきた。」と職員に伝えたWくん。「声を出して話をするのが面倒なくらい、さっきは体がしんどかった。」と、紙に書いて伝えたことを、今度は言葉でも職員に伝えられました。そして、Wくんがふと、「今日、学校でもしんどい時間があったけど伝えられなかった。声を出すのがしんどい時は紙に書いて伝えるといいんかなぁ。学校でも使えるかなぁ。」と言いました。職員は、「そうだね。話をするのがしんどい時はその手もいいかもしれないね。」と伝えると、少しほっとしたようでした。

Wくんが「紙に書いてみたらよかったのでは。」と自分自身で使える伝え方(気持ちの表出方法)に気付くことができたことに、職員はWくんの成長を凄く感じました。アンガーマネジメントでも言える事ですが、子どもたちが興奮しているときや困ったときなど何かを伝えたいときに、自分自身で気持ちの表出方法を身に着けているのはとても重要なことだと思います。Wくんが自身で気づけたことに習い、年下の子どもたちも身に付けられるように支援していきたいと思います。

合理的配慮

読み書きの合理的配慮について調べていた時興味深い資料があったので紹介をします。

【読み書きに苦戦する子どもたちのために~ディスレクシアと合理的配慮~】

上記のリンクではディスレクシアの当事者の話や,教室で出来る様々な合理的配慮について紹介をしています。興味のある方はぜひ読んでみてください。

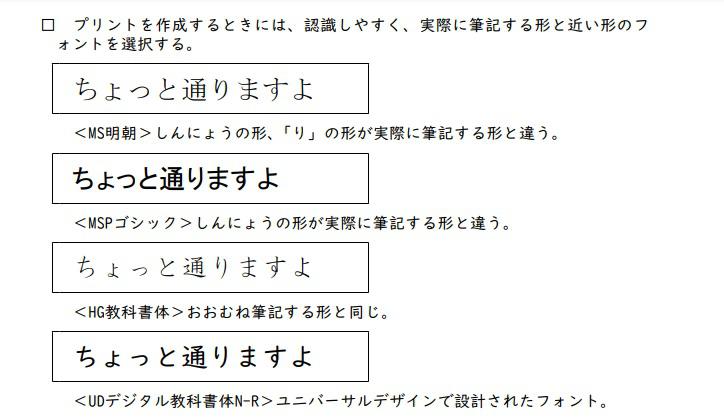

さて,筆者が特に気になったのは視覚認知の困難の項目とそれに関わる合理的配慮です。視覚認知が困難な子どもは文字が歪んで見えたり揺れて見えたりすることがあります。そういった子どもへの合理的配慮として,文字のフォントについてのことが書いてありました。

「 プリントを作成するときには、認識しやすく、実際に筆記する形と近い形のフォントを選択する。」とあります。筆者が教員時代,学級通信や夏休みの宿題等,プリントを作成する時に「可愛いフォントの方がいいだろう!」という単純な思考でプリントを作っていました。その時に学年主任の先生から「(筆者)先生のクラスの〇〇さんは視覚認知に困難があるんだから教科書体の方がいいんじゃない…?」と教えてもらったことを思い出しました。

わかっているようでわかっていなかった,と感じた瞬間でした。下記の画像のようにユニバーサルデザインの書体もあります。細かなことに気をつけながら学習支援をしなければならない,と感じた時のことを改めて思い出しました。

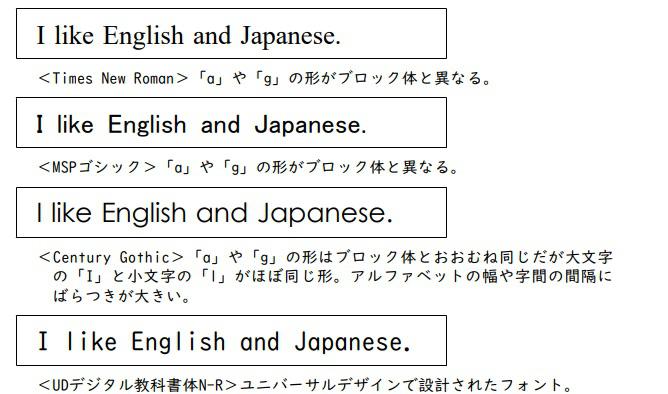

「7が一番出やすいんだ!」

学問に興味を持つきっかけは、どんなところに転がっているかわかりません。さかなクンが海の生き物に興味を持ったのは、友だちがノートに書いてきた、タコの落書きだそうです。筆者も数学が好きですが、好きになった理由の一つは、小学校の算数ルーム(算数の少人数授業用の教室)に貼ってあった「サイコロを2個転がして、出目を足したときに一番出やすい数はなんだろう?」というポスターでした。おもしろかったのは、ポスターに答えが書いてあるのでなく、考えてみようという出題形式だったことと、回答するときは文章ではなく、実際にサイコロを転がして試して結果で答えてもよいと書かれていたことです。さいころを何回転がしたらいいんだろうと疑問に思った筆者は算数教室の先生に聞きに行きました。すると先生は「1000回くらいかな」と答えました。100回くらいは試して記録したのですが、明確な違いが出ず、そのときはあきらめてしまいました。中学校で改めて確率の学習があって答えが分かってからも、ずっと記憶に残っています。

さいころ2個の出目を足すということは、さいころを使った遊びでけっこう採用されています。ルールの凝ったすごろくで見ることもありますし、家族で遊べるテレビゲームで有名な「桃太郎電鉄」シリーズの急行カードなどもそうです。すてっぷにあるボードゲームでも、「カタン」は毎回出目を足しますし、「ハンデをあげる」(2022/6/17)で紹介した「街コロ」でも必要な時があります。「街コロ」でおもしろいのは、はじめはサイコロ1つを振ることから始まることです。途中で「駅」という物件を買うと、次の番からサイコロ2つを振ることが「できる」ようになります。つまり、自分や他の人の状況を見て、サイコロ1つの出目と、サイコロ2つの出目を足した数の確率をそれぞれ考えて、どちらにするかを決めることになるのです。

先日、「街コロ」に取り組んだ中学生のVくんも、「サイコロ2つだと、何が出やすいんだろう」と職員に尋ねてきました。職員はホワイトボードに1~6を縦、横にそれぞれ書いてマトリックスにして、足した数を書いて教えました。「7が一番出やすいんだ!」と見てわかったVくん。その後も「3は出にくいなぁ。9と10はそれぞれは出づらいけど、合わせたら出やすいな(9と10どちらかが出たらよい物件があり、確率は36分の7になるということです)」と考えながら取り組みました。

事業所でボードゲームに取り組むときは、様々な狙いを持って設定しています。勉強に結び付く、または勉強の成果を発揮するということばかりではありませんが、楽しく遊ぶ中で無理なく勉強の要素を使うということは、前向きにとらえ、興味を持てるようになる一つのきっかけになるかもしれません。ボードゲームに限らず、取り組みの1つ1つが、子どもたちの興味を引き出せるように、工夫して設定していきます。

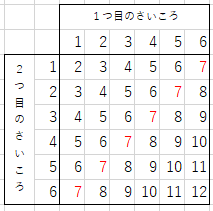

どうぶつずかんを読もう!

宿題への苦手意識が強いA君がここ最近積極的に宿題に取り組んでいます。

A君は読み書きが苦手で,文字を読む,書くことにエネルギーを使ってしまい,その後の「思考する」ことがとてもしんどい様子でした。宿題の取り組む量を減らしたりするもののこれまで積み重なった苦手意識は中々拭えるものではありませんでした。

A君は動物にとても興味があり,家で図鑑などを読んでいるようです。わからない漢字は教えてもらいながら夢中になって読み,大人でも知らないような知識をたくさん持っています。

そこで宿題の取り組みにトークンシステムを用い,「スタンプが5つ溜まったらどうぶつシールと簡単な図鑑をもらえる」ということにしました。

それで目を輝かせ,今A君は積極的に宿題に取り組んでいます。

トークンのどうぶつ図鑑は筆者が作った稚拙な物ですが,とても喜んでくれています。ご褒美を渡したとき,書いてある文章を読ませるようにしています。おおよそ3年生までの簡単な漢字を用いていますが真剣に読み,「そうやったんや~!」と感想を言っています。

こういったことから少しずつ漢字の読みに興味を持ってくれないかな…と思っています。やはり学習の引き出しは興味から,と改めて感じた瞬間でした。

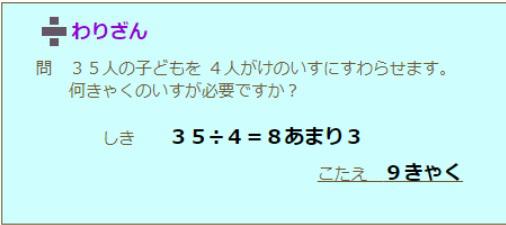

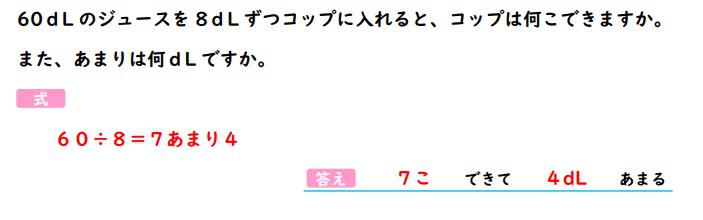

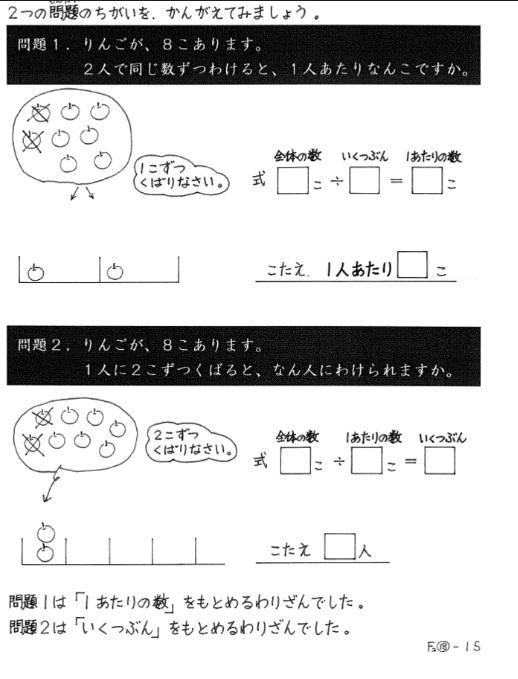

あまりのあるわり算

先日じゃんぷに通っている小3の子どもの宿題で以下のような問題が出ていました。

その子は最初答えを「8きゃく」と答えていました。「あまりのあるわり算」の単元では文章問題の答え方が2パターンあります。最初は下の画像のように「〇個できて△あまる」といった答え方と初め紹介したような「〇個必要」といったものです。

文章を読むことが苦手な子どもにとって文章の意味の違いを理解し,答え方を変えることはすぐに出来るものではありません。その時は問題を2つのパターンに分けました。

1.「〇個できて△あまる」と答える問題だよ!

2.「答えに+1する」問題だよ!

このように子どもがわかりやすいように整理し,宿題に取り組みました。本来は「いくつ必要なのか」を読み取り,問題の意味を違うことを考えさせることが目的なのですが,読み書き障害のある子どもにとってはそこでつまづいてしまい,苦手感を持つきっかけになってしまうかもしれません。まず本人がわかりやすいように問題を取り組めるよう支援し,その後ゆっくり問題の意図を理解できるように今回は支援をしました。

「きょうはフリスビー!」

先日、支援学校高等部のUくんといっしょに公園に行ってきました。Uくんは運動自体できますが、スポーツ競技に興味があるわけではありません。職員が誘うとサッカーやキャッチボールなどしますが、あまり長い時間は遊べません。ブランコといった遊具は好きで、自発的に遊ぶ姿がよく見られます。ただその日に行った公園は、遊具がない人工芝の公園でした。職員は自発的に選んでほしいと思い、Uくんが選びやすいように、バレーボール、野球ボール(グローブ)、フリスビーを並べました。すると、Uくんはおもむろにフリスビーを手に取りました。

Uくんは、フリスビーをひょいと投げました。そして、芝に落ちたフリスビーを拾って、職員がいない方向へ歩いて行きました。職員が(Uくん、フリスビーを選んだのかな? それとも、1回投げただけで、別のところに行こうとしてるのかな・・・?)と様子を見ていました。するとUくんは足を止めて、職員の方に体を向けました。それは以前、Uくんと職員がフリスビーで遊んだ時と同じくらいの距離でした。そしてUくんは、職員に向かってフリスビーを投げたのです。その後、Uくんと職員でフリスビーを投げ合って遊びました。

フリスビーを遊んでいる途中に、職員はUくんが他のボールでも遊ぶかもしれないと思い、Uくんが手に取らなかったバレーボールや野球ボールを「いくよー」と声をかけて投げてみました。Uくんはそれぞれのボールは拾いに行きましたが、職員に投げ返すことはなく、それぞれのボールを最初に置いてあった位置に置いて戻しました。それを見て職員は「フリスビーをしっかり選択できていたんだ!」と感心しました。職員が「フリスビーしよっか」と声をかけてフリスビーを投げると、Uくんはキャッチしてから投げ返して、そのままフリスビーを続けて遊びました。

自発的に選ぶということは、「楽しむ」ということに大きく関わっているように思います。子どものおやつも、大人が選んだものばかり与えられるよりも、自分でおやつ売り場に行き、どれがいいか選んで、レジに買いに行くという活動の方が、食べるときにより楽しみが大きくなるではないでしょうか。「自分で選ぶことができる」ということが、Uくんにとっても遊びや運動をより楽しくするとともに、選択肢を広げることで活動の幅を広げていけると思います。これからもUくんがいろんな活動の中で、選択できる機会を増やしていけるように支援していきます。

「きんようび、ホットケーキ♪」

支援学校小学部のWさんは休憩中のタブレットが大好き。お気に入りのピンク色のカバーがついたタブレットがほしいと、「ピンクのタブレットください!」と職員に伝えます。ただ友だちが使用中で、職員が「まってね」というと、「ピンクタブレット~!」と大声で叫んでしまうことがたびたび見られました。大声を出したら要求が叶った経験があったのかもしれません。

そこで、こつこつトレーニング(2022/10/4)で紹介したVくんと同じように、「まって」トレーニングをすることにしました。最初の数秒から少しずつ長くして、職員と交渉して待っていたら約束を守ってもらったという経験を積んでいきました。30秒待つ練習の頃から「まって」カードといっしょにタイマーを渡すようにすると、Wさんには分かりやすかったようです。そこから時間を長くしていっても、じっとタイマーを見て待つことができるようになってきました。また同時に、ほしいタブレットを友だちが使っていたら、友だちに「ください」と要求を伝えに行くトレーニングを進めました。友だちとの交渉には職員が支援に入り、「〇時になったら交代ね」とホワイトボードに書いて示します。そしてWさんにタイマーを渡して、時間になったら交代して友だちからタブレットを受け取れた経験を積み上げていきました。

これらのトレーニングを、要求が出るたびにこつこつと2年以上続けてきました。すると先日、驚きの成果が! Wさんが公園から帰ってくると、友だちがホットケーキを作っていました。Wさんはそれを見て、「ホットケーキください」と職員に伝えます。しかし材料はその友だちの分しかありません。職員が間に入り、友だちに「1切れください」と伝えてみました。うなずかない友だちを見て、職員が「また今度ね」とWさんに伝えると、Wさんは「きんようび、つくる!」と言いました。次の利用日が金曜日と分かって言ったのです。日をまたぐ交渉ができたのはすてっぷでは初めて。それも自分から! 「きんようび、ホットケーキつくろうね。たのしみ♪」と言って帰っていきました。

金曜日、事業所に着くなり「ホットケーキつくり、たのしみ♪」と職員に伝えてきたWさん。一緒にホットケーキを作り、職員が勧めたシロップを断り(!)、プレーンのホットケーキを満足げな表情で食べて、お片付けまで完璧に終えました。「あー、おいしかった、ごちそうさま~♪」

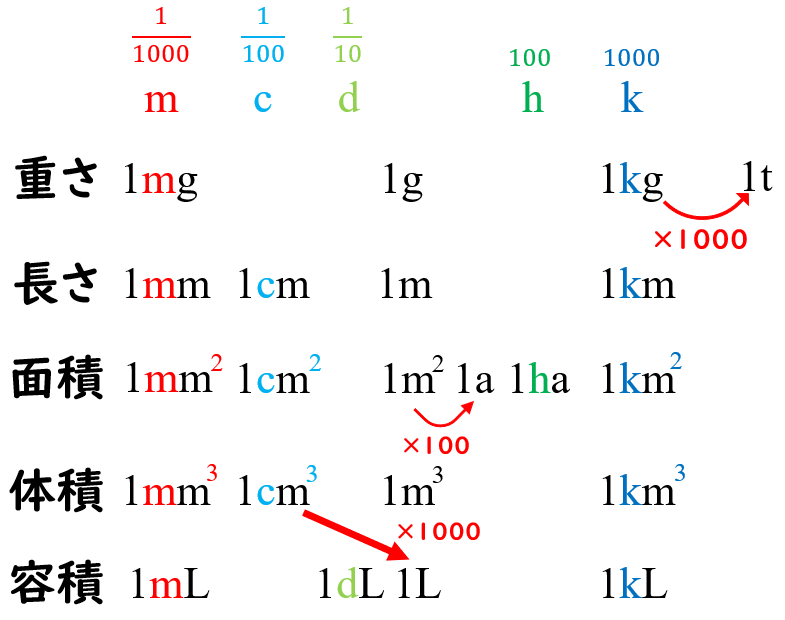

長さ・重さ・かさ

久しぶりのじゃんぷ日記です。

今,小学3年生の算数は「重さ」の単元です。一人の子どもが「先生,この問題の意味がわからへん。」と質問して来ました。

その子は計算問題(2kg500g+1kg700g=等の重さを計算する問題)をスラスラと解いており,この単元は何も問題がないかな,と思っていました。

質問してきた問題が「トンネルの長さ 2□(□に適切な単位を書く)」といった問題でした。「ん?トンネルの『長さ』を聞いてる問題でしょ?長さの単位って何だっけ?」と尋ねると「グラム?キログラム?あれ…?」と戸惑った様子でした。

つまり1000g=1kgや,1200m=1km200mといったことはわかっていても,そもそもの距離や重さの感覚が実感としてわかっていなかったようです。

数字はわかっていてもその意味がわかっておらず,例えば家からじゃんぷの距離は大体「km」で表せるといったことは「?」な様子でした。

まず,「長さ・重さ・かさ」の単位を整理し,それぞれの距離感や重さ,かさの感覚を教えました。「そういうこと?」と理解した様子でしたがまだ定着出来ていないとは思うのでスモールステップで定着を図っていこうと思います。