今日の活動

「漢字の宿題は…」

じゃんぷに通っている子ども達の中で,「漢字の宿題苦手やなぁ」とつぶやく子どもは多いです。筆者が小学校の担任だった時に同じようなことを言っている子どもも少なくありませんでした。

一般的に漢字を覚えるためには「繰り返し書いて練習し,覚える」といった方法が使われています。(筆者自身教員時代そのようにしていました…)丁寧に漢字を書けるようになるため,一回ずつ丁寧に書いていくと効果はあると思います。しかしよくよく思い出してみるとそのように漢字の宿題をしていた子どもはいなかったな…と思っています。

基本的には子ども達は「早く終わらせたい!」という一心で取り組んでいたように思います。「先生漢字の宿題なくして~笑」と冗談交じりではありますが,そう伝えてきた子どももいました。

特に書くことが苦手な子どもにとってはしんどい思いが強くなり,先に「へん」だけ書いて後から「つくり」を書くなど,効率化を図ろうとしたりすることもあります。こうなっては意味がありません。

やはり「漢字の仕組み」等,覚える意味がある教え方が子ども達も有用性を感じやすいです。水曜日に,その話を書こうと思っています。

なんでイヤなの?

支援学校高等部のIくんは、最近スケジュール支援が功を奏し、自立的に次の活動に向かえるようになっています。先日は、自立課題のあと、公園へのお出かけの予定になっていました。Iくんは自分でスケジュールに向かい、「お出かけ」カードを次にやることの枠内に貼って、玄関に行こうとしました。すると、「じーっ」という機械音が。Iくんは大の機械好き。そこに他の子のおやつを準備しようと、職員がトーストを焼き始めたのです。Iくんはもうオーブントースターに釘付け。遠巻きにじっと眺め、玄関へ向かいません。担当の職員がIくんといっしょにスケジュールに戻り、次の予定の「お出かけ」カードをもう一度示します。ところがIくんは納得せず、好きなことができる時間のシンボルの「?」カードを取り出そうとします。職員がまた外出を示すと、Iくんは怒ったように、「外出」カードをおしのけ、自分を叩こうとします。

そこで職員から、「トーストが焼けるまで、オーブントースターを見ますか? 見たら、お出かけします」と伝えました。すると、Iくんはうなずきます。すかさず職員は「じゃあオーブントースターを見ていいよ。ただし、この椅子に座って見てください」と、オーブントースターに手が届かない位置に椅子を置いて、Iくんを誘導しました。Iくんは椅子に座ってじっとオーブントースターを眺めます。「チン」と音が鳴って、職員がトーストを取り出すまで、Iくんは座ったまま。「焼き終わったね。じゃあ、お出かけに行こうね」と職員が伝え、オーブントースターが片づけられて目の前からなくなると、Iくんは切り替えて、職員と一緒に玄関に向かいました。

Iくんは言葉が出ません。最近になってようやく、やさしく手を払いのけるようにすることで、穏やかに拒否を伝えられるようになってきました。ですが、一度怒りだすと、拒否が激しい動作になり、ときには自分を叩いてアピールしようとします。言葉もないので、慣れていない職員だと、どういうことか訳が分からなくなってしまうでしょう。しかし、その理由を考えると、次の対応が見えてくるかもしれません。今回の場合は、オーブントースターがきっかけの1つでした。それに気づいた職員が、オーブントースターを見てから、お出かけにしようと交渉したのです。

交渉に応じることができ、落ち着いて切り替えられたIくん。玄関でも職員に、ピアノ本を持って行きたいと交渉します。職員は「持って行っていいけれど、車の中で見てね」と伝えると、Iくんは少し怒ったようでしたが、職員に「さあ、どっちの足から履く?」と言われ、すっと右足を差し出しながら、靴下を手に取ります。職員がすかさずほめると、Iくんは自分で靴を履いて、気分良く公園に出かけていきました。

みんなで楽しく!

ここ一週間ほど,じゃんぷの休憩時間で風船バレーをしました。

3点先取の短いゲームにし,それが終わればお別れグッパ等でチーム替えをルーティンし,全員が必ずチームになるように取り組みました。

そうするととても良い子ども達の姿が見えてきました。ある時は「ふわふわ言葉を使おう!」という目標で取り組んでみると,子ども達が「どんまい!」「大丈夫!」「まだいけるよ!」「上手い!」と,友達を賞賛する言葉がたくさん目立ちました。

またある時は「チームで全員が1回ボールを触らないと相手に打てない。」というルールにすると,「〇〇さんお願い!」「俺(私)行くわ!」「ナイスー!」と,チームで連携しようとする言葉が出てきました。風船バレーが得意な子どもだけではないので,風船を掴んでしまう子どももいます。するとチームの子が「大丈夫!そのまま(自分に)パスして!」と声をかけました。相手チームの子も掴んだことにとやかく言いません。そういった「ちょっとした配慮」も子ども同士で見ることが出来ました。

得意な子も苦手な子も「楽しかった!」と感想を話してくれました。みんな笑顔で取り組めた,良い遊び活動になりました。

約分が難しい…

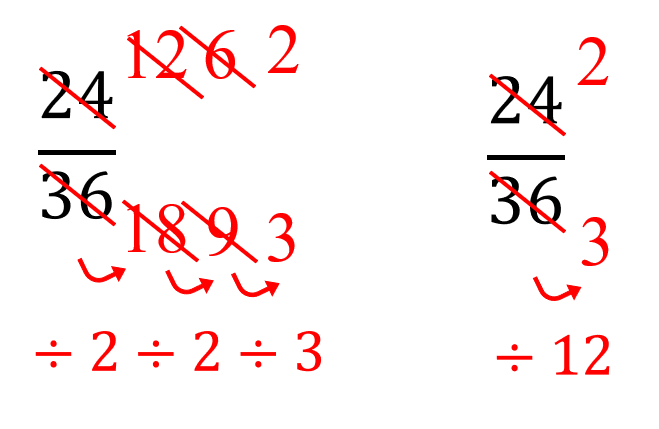

じゃんぷに通うD君が約分に苦戦をしています。そもそも,約分を苦手としている子どもは多いですが,それはなぜでしょう?

約分とは分母と分子を同じ数で割っていくのですが,この『割れる数で割る』というのが少々曖昧で難しく感じているようです。特に計算が苦手であったりこだわりのある子どもにとっては余計にそう感じるようです。

最初はD君が公倍数,公約数を理解していないのか,と思いましたがそういうわけでもありません。それはきっちり理解していました。D君が「一気に終わらせたい。」という気持ちがあるようです。

「分数×分数」「分数÷分数」の宿題やプリントの答えを見ると「16/28」で終わっていたり,傍から見たら「まだ割れるやん!」と思ってしまいますが,D君にとってはそこで力を使い果たしてしまっているようです。

しかしそれで終わりにし,テストで×を貰ってしまうとそれはそれでD君の自己評価が下がってしまいます。

6年生の問題は問題数が多く,書くスペースも少ないです。約分の基礎である「小さい数字で割っていこう」ということを改めて教えつつ,少ない問題数でフリースペースが広い課題を準備し,定着するよう支援をしていこうと考えています。

「なんで、歩かなあかんの?」

子どもの頃の思い出を尋ねられると、旅行やお出かけしたことをあげる人は少なくありません。それだけ刺激的で、やりがいのあることなのでしょう。多くの人は余暇に外出することを選びます。しかし一口に外出と言っても、必要なスキルは多岐にわたります。公共交通機関を使うこと、買い物をすること、安全に気を付けて歩くこと。これらのことを身に着けて、外出できるようになっていきます。

盲学校高等部のAさんは、白杖を使って外を歩きます。これまでもすてっぷで、職員が安全確保しながら、近所を歩く練習をしてきました。ですがAさん自身は、「なんで、歩かなあかんの?」と、逃げ腰でした。職員は「卒業後に向けて、外を歩けるようになっていた方がいいからだよ」と理由を伝えます。が、Aさんは、「大丈夫です。卒業したら作業所が送迎してくれるから一人で歩かなくても大丈夫です」と、あっさり答えました。聞くと、ヘルパーさんとの外出の経験も少ないとのことです。

卒業後の余暇の過ごし方がイメージできていないのでは、と思った職員は、事前にお母さんと個別支援計画で打ち合わせしてから、もう一度Aさんと話しました。ヘルパーさんと外出したら買い物したり、外食したりできることの話題になると、Aさんは「行きたい!それなら練習します」と乗り気です。それなら白杖を使って歩く練習をした方がいいね、でもせっかくだから、ヘルパーさんと行くような場所に行ってみようか、と話がまとまりました。さっそく、1か月後に近所のファミリーレストランで食事をすることに。それまではすてっぷに来たら、そのファミリーレストランまで白杖を使って歩く練習をすることになりました。

この頃は、まだ梅雨入り前後で、天気が安定しなかった時期です。Aさんはすてっぷに到着すると、「今日は雨降ってないよ!」と報告してくれたり、「今日はこれから雨降りますか?」と確認したりと、外歩きのトレーニングにとても前向きになりました。さて、直近の目標のファミリーレストランへの外出はどうなるでしょうか。また近いうちに報告します。

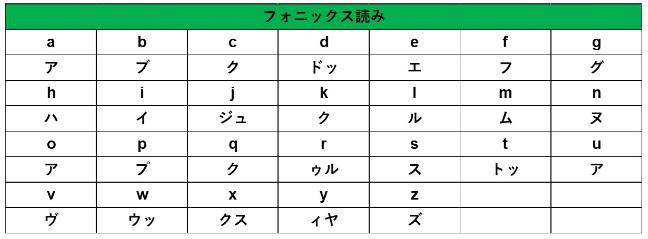

フォニックス読み

じゃんぷに通う子ども達の中には英語の学習に取り組んでいる子どももいます。学習指導要領の改訂により,小学校では外国語活動が英語になり,教科として指導することになりました。

元々小学3年生の国語でローマ字を練習する小単元はあるのですが,それでも読み書きをするとなるとそれが苦手な子どもにとっては苦手感が出てくるかもしれません。

今回は「読み」という観点に絞って一つ紹介をします。

みなさんはフォニックス読みというものをご存じですか?アルファベットを覚える時,A(a)を「エー」B(b)を「ビー」と読むように教えます。ただ,アルファベットはA(a)を「ア」B(b)「ブ」のように読むいわゆる「音読み」があります。このようなアルファベットの音読みのルールを「フォニックス」といいます。

これを単語を教える時にも使います。「dog」はアルファベット読みだと「ディーオージー」と読みます。ただ,単語として読む時はそう読みません。日本語の「ド」に似ている「d」と「オ」と「ア」に似ている「o」と「グ」に似ている「g」をくっつけて「ドァグ」のように読みます。

英語のアルファベットの音とそれが繋がった時にどのように読むのかを教えるのが「フォニックス」です。

じゃんぷでは一部の子どもに英語の音読みのパターンを教えています。少しずつ英単語が読めるようになってきた子どももいます。このように英語の読みを指導しても良いかもしれません。

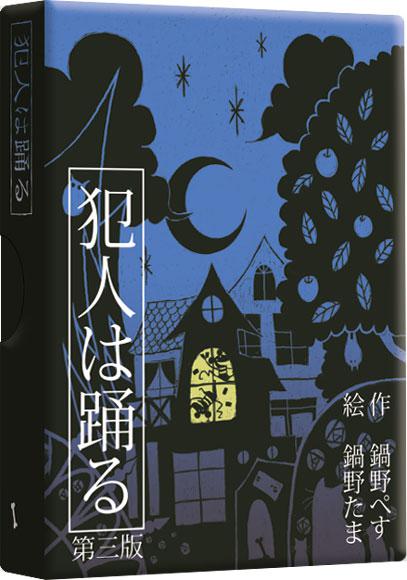

犯人は誰?(「犯人は踊る」)

すてっぷで取り組んでいるボードゲームの1つに、「犯人は踊る」というゲームがあります。様々な効果とそれを現すイラストが書かれたカードを、ババ抜きのように一人ずつ自分だけが見えるように持って、順番に1枚ずつ出していきます。1枚だけある犯人カードを持っている人を当てられれば勝ちですが、犯人カードを持っている人も最後まで当てられなければ勝ちになります。この犯人カードが、他のカードの効果で、ババ抜きのようにランダムでぐるぐるまわったり、交換されて行ったり来たりしているので、毎回展開が変わります。その中で、犯人を当てられるのかという楽しさのあるゲームです。

先日も、Eくん、Fくんと職員との3人で、この「犯人は踊る」で遊びました。(3人以上でできるというのも、このゲームのよいところです)。最初に、必ず入れるカードと、ランダムで入るカードを揃えます。それをまた混ぜて、3人で配ります。少しややこしい準備ですが、ルールブックに書いてあるので、EくんとFくんはそれを読んで、自分たちで準備します。準備ができると、さぁ開始。第一発見者のカードを持っている人から順番が始まります。このとき、どんな事件が起こるか言ってスタートするのですが、これが十人十色。冗談のように大げさに大きな事件を言ったり、身近で起こりそうな小さいことを言ったり、それが事件?というような日常的なことを言ったりします。要するに適当に言えばよいフレーバーなのですが、中にはそれが言えない子もいます。それがよい訓練となる場合もありますし、事前に職員から「言ってもいいし言わなくていいです」とフォローすることもあります。

さてゲームがスタートすると、犯人捜し。ですが、それぞれの持つカードはめまぐるしく変わっていきます。Eくんは、手札を見れるカードを使って、Fくんの手札を見ます。次にFくんは交換カードを使って、自分が持っていた犯人カードをこっそり職員に渡しました。職員は何の効果もないカードを出して、順番を回します。すると次のEくんはずばっと探偵カードを出して、「あなたが犯人ですね」と職員を指しました。見事、推理的中! 職員はEくんに「どうしてわかったの?」と尋ねました。するとEくんは、「だって、もともとFくんが持ってたの見てたから」と答えました。つまり、それを交換して職員の手に渡ったのだろうと考えたのです。職員はすかさず「すごいね!」と、Fくんの考えを読もうとがんばったことを褒めました。

他人の考えを読むということは、なかなか簡単なことではありません。すてっぷの多くの子が、まだまだ練習中です。実際に今回のケースでも、E君はF君の考えを読めたとは限りません。自分ならこうするだろうと置き換えて考えたのかもしれません。ですが、少なくともEくんはFくんの考えを読もうとがんばった結果、犯人を当てられました。この「犯人は踊る」で遊ぶ中で、自然と他人の考えを読もうとがんばる姿がいっぱい見られるので、どんどん褒めていきたいと思います。

「わり算の筆算」は手順が多い!

わり算の筆算に対して「苦手だ!」と感じる子どもは多いです。

わり算の筆算は手順が複雑です。

①たてる

②かける

③ひく

④おろす

という4つの手順が必要となります。数をこなすだけでは解決することが難しいです。できるまで繰り返書いて覚えるだけでなく,体を動かすことで手順を覚えていく方法があります。

①たてる②かける③ひく④おろすという手順をラジオ体操のように大きな動作で覚えていきます。①たてるのときは大きく上に手を上げ、②かけるのときは腕でXを作ります。③ひくのときはひき算のマイナスを表すように腕を横に伸ばし、④おろすときは下に向けておろします。

動作の際には必ずそれぞれの動きの言葉を「たてる!かける! ひく! おろす!」というように唱えます。

手順が複雑になればなるほど学習が苦手な子どもは問題を解くまでの途中でパワーを使ってしまい,疲弊ばかりしてきます。上記のように机上の学習だけでなく,少し体も動かしながら取り組んでみてもよいかもしれません。

(参考・引用 「子どものつまづきからわかる算数の教え方」 監修:平岩幹男 著:澳塩渚(合同出版) 「小学4年生までのつまずき総ざらえ算数レスキュー隊」(岩崎書店)

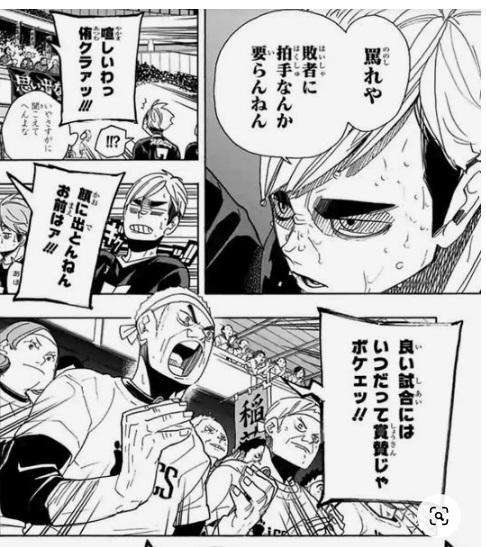

「負け」と向き合う

今までも何度か「負け」が認められない子どもについてブログで書いてきました。

先日じゃんぷで風船バレーをした時も負けてしまい,一瞬塞ぎ込んでしまったC君がいます。その時はC君の友達のD君が「一緒にやろう!」と声をかけてくれ,また参加することが出来ました。

まず,「負けが認められない」ということ自体はその子の気質です。ここは割り切って考えるしかありません。ただ,こういった子どもは「がんばろう!」という気持ちが強いので,それはとても良いことです。

まず,ゲームの前に「この遊びには勝ち負けがあります。勝つ人がいたら負ける人もいます」と前もって勝敗が分かれることを予告し,「勝ってもいばりません,負けてもおこりません」と遊びのルールを作ったうえで遊び始めます。そして負けてしまって悔しがる子には,「勝ちたかったんだね」とその感情を言語化してあげ,自分の気持ちを理解してもらえるという安心感を持たせてあげます。そうすれば昂った気持ちを抑える一助になります。

結果がよかったときは「結果とがんばった過程の両方を褒める」逆に結果がよくなかったときは,「がんばった過程を褒める」ことで勝っても負けても次にまたがんばることができるように繋げることも大切です。

室内遊びでも外遊びでも,子どもが良いプレーをした時は「その考えはなかったわ!すごい!」「いい動きだね!ナイスプレー!」と褒めるようにしています。

もちろん中には「そんなん言われたって負けは負けやん…」と言う子もいます。しかしいろんな遊びをし,勝ったり負けたりを繰り返して「負けても楽しかった!」と思えるように支援をしたいと考えています。結果がどうであれ,中身が素晴らしかったら拍手です!

「やったねBくん!」

すてっぷの活動で作業課題というのがあります。手指の操作の力を高めること、見本や指示に合わせて作業する力を育てることを狙いとし、就労支援に繋がることを願って取り組んでいます。すてっぷには現在、空き缶潰し、ペットボトル分解、箸の袋詰め、醤油さしやナットの組み立てなどの課題があります。

先日、BくんとCくんが協力してペットボトルを分解する作業に取り組みました。作業課題に入る前のおやつの時間でも楽しそうに笑いながらおしゃべりするほど仲の良い2人。作業前も爆笑するほど楽しんでおしゃべりしています。職員が説明に入り、Bくんにはペットボトルのラベル剥がしとキャップ分けの役割、Cくんにはプレス機でペットボトルを潰す役割を任せると伝えました。すると、さっきまでの様子と打って変わって、「はい」と真剣な表情で返事をしてくれました。まだ作業に入る前なのに、職員は二人の返事だけで感動してしまいました。

協力作業が始まると、Bくんは苦悶の表情を浮かべます。ペットボトルのラベルが中々剝がれないのです。時間をかけて少しずつ剥がすBくん。ラベルが剥がれたペットボトルを受け取ってプレスするCくんは、受け取り待ちの状態でしたが、Bくんを急かすことも集中を切らして他の事をするわけでもなく、Bくんの方に姿勢を向けていつでも受け取ることができるようにじっと待っていました。そして、Bくんが剥がし終わり、「はい。」とCくんに手渡すと、Cくんも「はい。」と言って受け取ります。そして、作業が完了し、職員が二人に「これで作業は終了です。BくんもCくんも頑張っていましたね。」と伝えました。すると直後に二人はハイタッチをしたのでした。そして、Cくんが言いました。

「やったねBくん!」

Bくんが苦労しながらも、Cくんに渡そうとあきらめずに作業を続けられたこと。そんなBくんをじっと待ち、終わってから称賛したC君。そんな2人の姿を見て、人が協力して働くことの尊さを思った職員。子どもたちから学ばせて貰えてよかったと感じる時間になりました。

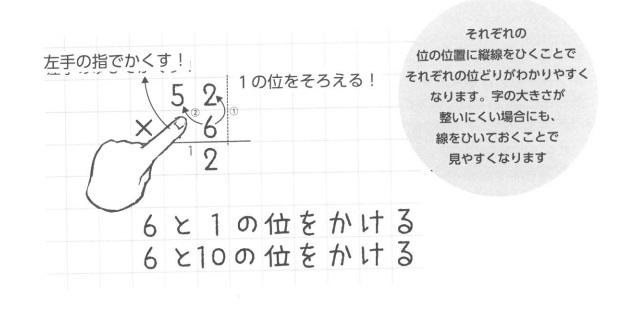

2桁×2桁で「こんらん」してしまう!どうしよう!

先日,じゃんぷに通う中1のA君に2桁× 2桁のかけ算の宿題が出ていました。

小学生の時から学習に対する自己イメージが悪く,特に算数への嫌悪感が強いA君は「なんで俺にこんな宿題出すねん!こんらんするわ!」と言いながらも「教えて~」とお願いしてきます。

A君はその日宿題を終わらせることは出来ましたが,ふと他の子どもでも「2桁×2桁」が難しいと感じている子どもが多数いるなと感じ,原因を考えてみました。

まず,扱う数字の桁が増えるほど,位取りの誤りが起こりやすくなります。

並びあった2つの位は右の位に対して左は10倍を表しますが,数量のイメージが苦手な場合,それぞれの位にある数字の関係が'理解しにくく,計算ミスに気がつきにくくなります。

目で見て形や位置をつかむことが難しい場合,筆算を書き写すときに位置を誤ることもあります。

また,「和•差•積•商」等,計算の結果を漢字で表すことも増えてきます。

新しい言葉を覚えることが'苦手なために,教科書の内容がわからなくなることもあります。

計算の手順が身につきにくい場合,自分に合った手順表を作ってみることが有効です。頭の中だけで手順を考えながら計算するのは負荷がかかるので,頭の中で行っている作業手順を目で見えるようにしておくわけです。

手順表は文字で示したほうがいい子どももいれば,矢印などの一目でわかる方法で示したほうがいい子どももいます。

10個のりんごはイメージできても,1000個のりんごを鮮明にイメージすることは難しいでしょう。大きな数になればなるほど,具体的にイメージすることは難しくなります。

このようなときは,自分の生活の中にあるものを使ってイメージを助けていく方法が'あります。36ページでお話ししたように身近なものはお金です。1 円が1 0 枚で1 0 円。1 0 円が1 0 枚で1 0 0 円。1 0 0 円が1 0 枚で1 0 0 0 円。1 0 00円が 10枚で10000円です。隣り合った位の関係が'わかりにくいときには,お金に変換して考えてみるとわかる場合があります。また,ブロックなどを使っていく手もあります。ブロックが積み重なっていくと, 重さも増えますので,感覚を通して増加のイメージが掴めます。

上記に示した方法も,子どもの長所によって効果があるものとそうでもないものがあります。しかし,一度試してみても良いかもしれません。

「ハンデをあげる」

いよいよ梅雨入りが発表されましたね。今日は幸いにも晴天で、今の間にとみんな公園遊びに行きました。これからは雨が降る日も増えてくるので、今日みたいにはなかなかお出かけできないことでしょう。

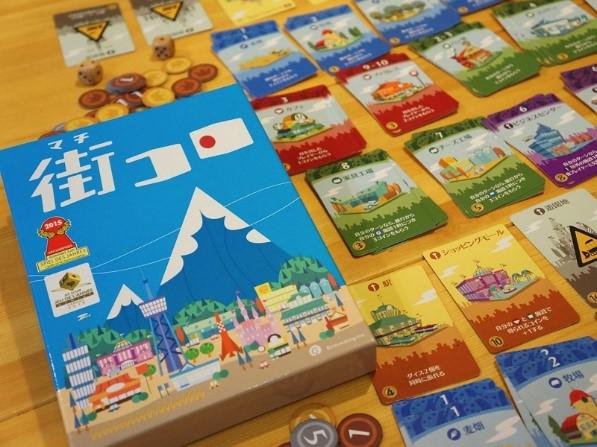

先日、雨が降っていた日に室内で児童と職員でボードゲームをしました。その時にしたボードゲームは「街コロ」というものです。サイコロとカードを使って自分の街を発展させていくゲームです。どう発展させるかというと、「パン屋」、「コンビニ」、「テレビ局」などの施設を貯めたお金で買っていき、施設カードを増やしていきます。サイコロを振って出た目と自分の施設カードに表記されている目が揃うとお金をより多く手に入れることができるという仕組みです。

この日の街コロに参加した児童はG君とJ君。ゲーム自体はG君は何回かしたことがあり、J君は前回初めて遊び、今回が二回目でした。J君は前回遊んだ街コロが楽しかったのか、「何のボードゲームして遊ぶ?」と話し合いになった時に即座に「街コロ!」と言ったのでした。その時担当していた職員は、初めて街コロをすることもあり、活動のねらいに「児童がゲームの説明を職員にしてみる。」ということを含めていました。ゲーム開始前に、児童が職員に説明をしてみる時間を取ったのですが、すると意外や意外!

「先生、初めてするし○○の施設カードを買える値段を安くするわ!」

と言ってきたのでした。これには職員もびっくりでした。

実は前回、初めてのJ君は、別の職員の提案でハンデをもらっていたのです。ゲームのハンデ(2022/5/31)のときに、テレビゲーム内でのハンデを受け入れたJ君。ボードゲームで友だちとするときにもハンデを入れられたら…、と思い、このとき試していたのですが、まさか初心者の職員を思いやり、ハンデを提案してくれるとは…。嬉しい限りです。せっかくなので快くハンデを頂くことにしました。

ゲームを始めるとビギナーズラックなのか職員が強運で出したいサイコロの目を連発し、一番貯金を増やし街を発展させていきました。そのゲーム展開に「ハンデ関係ないやん!」とつっこみ、児童も職員も笑ってしまいました。楽しいだけならず思いやりの気持ちも受け取ることができて心地よく遊べた時間になりました。

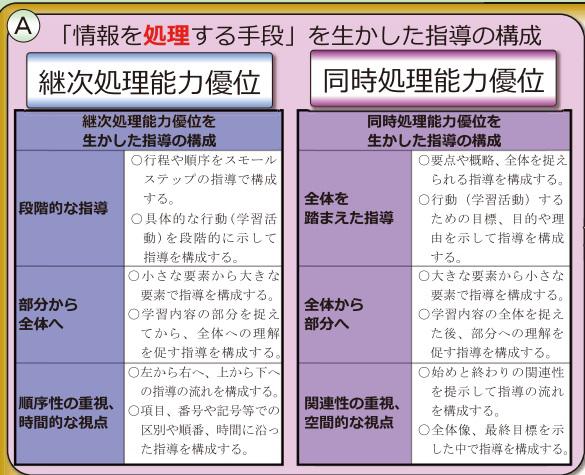

同時処理と継次処理

先日のブログで同時処理と継次処理について書きましたが,どのようなものか私たちの生活に沿って解説してみます。

最近はGPSを使ったナビゲーションサービスが普及しています。

さて、このようなナビゲーションシステ厶ですが…

①地図が表示され、目的地までの道順を矢印で示すタイプ

②「次の角を左へ曲がってください」というように順路を徐々に示していくタイプ

みなさんはどちらが使いやすいですか?現在地と目的地の位置関係を把握しやすいから地図タイプがいいという人もいれば、順番に目印と道がわかるから順路タイプがいいという人もいると思います。

もう1つ例を挙げてみます。みなさんは家具の組み立ては得意ですか?

①完成図の写真を見ただけでサクサクと組み立てる人

②組み立て手順を読んで一手順ずつ組み立てていくほうがわかりやすい人

どちらのタイプもいるでしょうが,同時処理と継次処理というのはこれらと似ています。

簡単にいうと,「全体から細部に理解を進めるか,細部から全体へと理解を進めるか」の違いです。全体から細部の順に理解を進めることを同時処理といい,細部から全体へ理解を進めるのが継次処理といいます。私たちはこの2つの理解の順序(認知処理)で様々な事を処理しています。

この2つをバランスよく使える人もいれば,どちらかに偏っていることもあります。先ほどの例でいえば,マップを使うのは同時処理に近い理解です。順路は継次処理に近いです。写真を見て家具が組み立てられる人は同時処理が得意で,手順書の通りに組み立てたい人は継次処理が得意かもしれません。

このような得意な理解のスタイルは学習にも大きく影響します。2つに大きな偏りがある場合は得意なことと苦手なことの差も出やすくなります。同時処理が得意な場合は,ざっと見て情報を取り入れることができます。しかし,指示を聞いてそれに沿って行動するなど,情報を順番に処理することは苦手かもしれません。

継次処理が優位な場合は,スケジュールに沿って行動する,順番に考えていって結論を導くことはできるけれど,一つ一つの情報の共通点などを見つけて全体として捉え直すことは苦手かもしれません。

普段の子どもたちの様子や,得意なことからどちらの理解が得意なのかを考えてみると学習やサポートの方法を考えやすくなるかもしれません。

得意な「認知特性」を生かして学習しよう!

じゃんぷに来ている子ども達に学習を指導する時,その子の得意を生かした支援をするということは今までも書いてきました。

では,それがどのような根拠に基づいているのかを今回は紹介します。

「同時処理」「継次処理」という言葉をご存じでしょうか?

人間が外界から情報刺激を入力し,脳の中枢で情報を認知的に処理して,出力(運動)する過程を「認知処理様式」と呼びます。私たちは,そのスタイルを状況に応じて使い分けたり組み合わせたりして,処理しています。発達障害の状態像として,この認知処理様式のどちらかに偏ってしまうことがあります。指導者が自分の習得した「指導方略」で画一的に子どもに適用すると,子どもの「学習方略」とあわない場合,子どもは習得しにくくなることになります。この特性は,WISC-ⅣやK-ABCⅡ等の検査で見えてきます。

先日3年生のW君とX君に時間の計算の問題を教えました。W君には全体の時間の表を示し,そこから計算する方法(同時処理)X君には時間の求め方を段階的に説明し,問題に取り組む方法(継次処理)で指導をしています。それぞれの長所を活用した支援を心掛けています。

道具は何のために

ここのところ、室内の活動として、おやつ作りを少人数ずつで取り組んでいます。グループ活動として複数人で取り組み、担当の職員も付きますが、子どもの自立を目指して、手順書や道具の工夫をして支援しています。もちろんですが、目指す自立の形は一人ひとり違います。手順書で言えば、自分でインターネットを使ってレシピを調べて、それを参考に作ることが目標の子もいれば、職員が一枚一枚写真と文字で手順を示した紙を、ラミネート加工してめくれるようにした物を使って進める練習をしている子もいます。

切る道具も、子どもに合わせて用意しています。包丁で切ることが課題の子には子ども包丁を用意していますし、包丁が難しい子にはみじん切り器を用意します。すてっぷではハンドルをくるくる回すだけでみじん切りできる器具を使っていました。切る材料によってはけっこう力を入れて回す必要があるので、2人1組になって、一人は容器の外側を持って固定し、もう一人がハンドルを回してみじん切りする協力作業をしていました。これはこれで友だちと協力するという意味があるのですが、やはりハンドルを回すには、手首を返すのが不器用だったり機能的に難しかったりする子がいます。そこで今年は新しいみじん切り器を探してみました。今は引っ張るタイプのみじん切り器がはやっているようです。しかし映像で見てみると、最初が力いっぱい引っ張らないといけないようでした。ほかのものを探してみると、上から押すタイプのみじん切り器が。昔から、こんなのがあればなぁと待ち望んでいたものが販売されていました。これなら体重をかけて力を入れられるので、多くの子が自立的にできそうです。さっそく購入して、先日のお好み焼きづくりで課題の合う子に用意しました。今までなら、手伝ってもらいながらみじん切りしていた子が、自分だけでキャベツをみじん切りすることができました。

道具というものは便利なものですが、使い道を問われることがあります。シャーペンは便利な筆記用具ですが、小学校では禁止されているという話は珍しくありませんし、聴覚過敏の子が授業中にイヤホンをすることが合理的とみられることはまだまだ少ないです。ただいずれにしても、個人一人ひとりに合わせて、それを用いるのが適切かどうかを議論するよりも、全体的に禁止かどうかがポイントとされていることがまだ多いようです。今回の包丁やみじん切り器については、まさしく個人一人ひとりに応じて適切なものを用意しています。それはすてっぷでは、一人ひとりが自立でき、「自分でできた!」という達成感を得られるように支援したいと考えているからです。

今日、近畿の梅雨入りが発表されました。天気予報を見ても曇りや雨が続いていて、おやつ作りや工作など道具を使う室内の活動も多くなりそうです。せっかくの機会ですので、自立を促せるよう、一人ひとりに合わせた道具の適切な使い道を提案していきます。

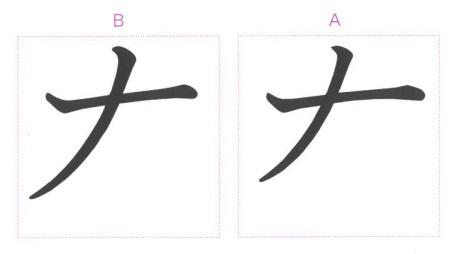

漢字の成り立ち

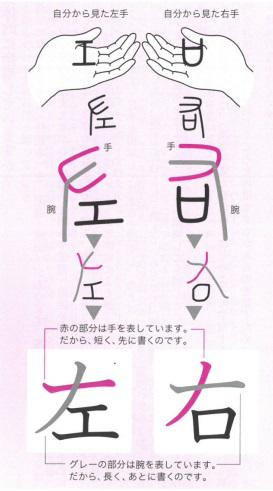

どちらが「右」の字か,わかりますか?

上の文字は,「右」と「左」の一部分を取り出したものです。さて,どちらが「右」でどちらが「左」 でしょう。ほとんど同じに見えるかもしれませんが,左側へのはらいの長さと向きが違っています。

左側へのはらいがやや短く,外側へ向かっているのほうが「右」の文字の一部です。小さな違いかもしれませんが,この違いをきちんと教えることが,漢字指導の原点だと考えています。

「右」のはらいも「左」のはらいも物の形を表した絵から生まれた部分で,下の図のように自分から見た右手,左手がそのもととなっています。それぞれの漢字の左側へのはらいは同じように見えても,もとになっている部分が違うため,向きや長さ,筆順が違っているのです。これら「右」と「左」の違いはよく知られた話です。筆者自身,教員時代に漢字の成り立ちを教える際の題材として授業で使ったことがあります。

しかし,これらのことを,「右 左」以外の漢字指導に生かすことは中々ありません。(筆者も書きながら反省をしています。) 漢字の成り立ちを知ることは,漢字の意味や読み,形を知ることにつながります。また,形と筆順とは強く関係していますので,正しい筆順で書くことは,整った字を書くことに繋がります。

ただし,ここでいう漢字の成り立ちとは,どんな絵や記号がもとになって漢字が成立した のか…ということにかぎりません。漢字には,絵がもとになった象形文字,記号がもとになった指事文字のほかに,会意文字や形声文字などがあります。それらも含めて,どのような仕組みでその漢字ができているのかを知ることが大切です。もちろん,授業の中で全ての漢字についてこのように丁寧な解説をすることは難しいです。しかし,子どもたちが間違えやすい漢字や,他の漢字と関係の深い漢字についてだけでも取り上げて説明することで,子どもたちの漢字に対する理解が深まると感じています。

友だちっていいな

友だちというものは偉大なものです。自分1人ではできないことでも、友だちとなら難なく取り組めることがあります。一方で、友だちがその日は来ていなかったり、時間や活動が合わなかったりで、友だちとなら新しいことにチャレンジできるのに…ということもあります。放課後等デイサービスの多くは、毎日10名ほどが通っています。すてっぷのように、小学生や支援学校の子どもたちが混ざって通っていると、その日によっては友だちでグループを組むことが難しい時もあります。そこで、お子さんが通う曜日をご家族と相談させていただいて、グルーピングができるように調整しながら、日々の活動や支援も工夫して、グループ活動がうまくいくように取り組んでいます。

支援学校中学部のPくんはお出かけが大好き。最近、職員に行きたいところを伝えて交渉し、前向きに通えることが増えてきています。その日もお出かけをしようと思っていたことでしょう。ところがあいにくの雨模様。「お出かけしたかったのに…」と駐車場に停めた車からなかなかすてっぷまで降りてこられません。そこで、一つ年下のQさんが職員と一緒に車までやってきました。「P君―」とQさんに声を掛けられると、P君は少し照れくさそうに車から降りてきて、先にすてっぷに入っていきました。

その日の活動はおこのみやき作り。先ほどのQさんと、Rくん、Sくんとの4人で、みんな中学部・高等部のグループで調理することが分かり、P君はスムーズに活動に入れました。2人1つの手順書を見て、2人ともが出来たら次の工程に進めてを繰り返し、生地ができたら1人ずつホットプレートへ流し込みます。焼いている間、いつの間にか消えたP君。特に指示がなかったためか、離れて階段の方で休憩していました。職員に「みんな座って待っているよ」と言われると「そっか」とうなずき元の席へ。タイマーが鳴り順番が来るまで待って、慣れない手つきで片面焼けた生地を平ごてでひっくり返しました。上手にひっくり返せたその瞬間、自然と3人から拍手が。これまた照れくさそうに自分の席に戻ると、友だちがひっくり返すのを見ていました。上手にひっくり返すのを待っていたかのように拍手をした3人。もちろんこの3人の中にはP君も入っていました。そして、全員の焼き上がりを待って「いただきま~す。」元気な声がこだましました。

帰る前に「上手に焼けた」と振り返ったP君。お出かけでなくても、友だちのおかげで、おやつ作りに前向きに取り組めました。家路につくP君の笑顔は輝いて見えました。

時計の文章問題

さて,昨日の続きです。

時計の文章問題では「時間の流れ」を読み取ることが難しいです。「10時から10時15分」というように,進んだ範囲をそのまま読み取ればいい場合はまだわかりやすいです。しかし「10時20分から12時40分」のように時間を跨いでしまう場合があります。ここでつまづく子どもが多いです。

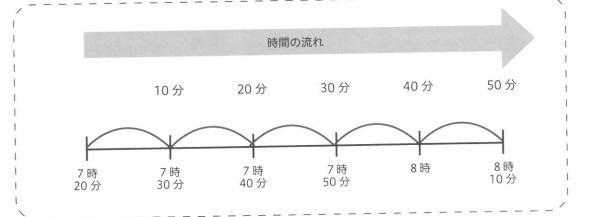

そこで数直線を活用します。

時間の流れを意識しやすくするために線分図を書きます。左から右に進むと時間が経過していくようにします。線分の長さが時間の経過の長さをそのまま表すので,時間の長さが視覚的にわかるというメリットがあります。

次は「何分後」という問題が出てきます。例えば「今は7時20分です。50分後は何時何分ですか」という問題です。こういった問題でも数直線が役立ちます。時間の進み方がわからない時,時間を1本の線に見立てて書いてみます。

このように時間の問題でも数直線といった図にするとわかりやすい子どもがいます。文章を読んで解説を聞いても「?」だった子どもが「そういうことか!」と理解した反応をしていました。

時間の問題で苦戦する子どもは多いです。支援の一環として紹介します。

時計の問題

先日じゃんぷのO君が宿題で時計の問題に取り組んでいました。

時計は単純な計算問題と違い,1h=60m.1m=60sといった変換も必要です。これに数字の処理が苦手な子は混乱をしてしまいます。

O君は時計の図の問題は補助教材を用いて問題を解く,という方法を自分で持っており,「先生貸してください。」と要求をしてきました。

それを使って難なく問題を解くことが出来ています。

そもそもなぜ時計の問題でつまづくのでしょうか。時計は短針と長針が指し示す数字をそのまま読めばいいというわけではありません。時計の文字盤を読む時は「範囲」を読まなければなりません。そのため時計の読み方では以下のようなつまづきが見られます。

①短針と長針の読み方がわからない

②「何分かかりましたか」というような,時間の計算が必要な問題はわからない

短針と長針は連動して動きます。また,60分=1時間という単位も経験したことがないもので,すぐには理解できないこともあります。細かい目盛りを追うことが苦手な子どももいるので,教材を出来るだけ大きく作成する等の工夫が必要です。

文字盤を短針と長針で色分けしたり,1枚のプリントに載せる問題を出来るだけ少なくし,目で追いやすいような工夫をし,子どもが「解けた!」という達成感を感じることが大事です。

しかし時計の問題は文章問題もあります。これはどのようにすればいいのでしょうか…それはまた次回で。

計算の使いどき

「因数分解や方程式なんていつ使うの?」数学嫌いの中学生がよく言うこととして紹介されることが多い言葉です。「将来使わないものをどうして勉強しなきゃいけないの?」と質問され、まじめな数学教師は理屈で答えようとします。「道筋立てて考える力をつけるためだよ」「物理の勉強で使うよ」算数と数学の違いも、こんな言葉で説明されることが多いですね。算数は「実生活で使用する計算を学ぶもの」、数学は「論理的な思考を身に着けるもの」と言われることがあります。

すてっぷの小学生たちの中には、算数の計算でも実生活の中で使うことが難しい子どももいます。そこでそういったことを活動の狙いとして、買い物学習をしたり、遊びの中に自然と計算が入るもので遊んだり、といったことに取り組んでいます。計算が自然に入る遊びとして、誰もが知っているものと言えば、「人生ゲーム」が挙げられるのではないでしょうか。要するにすごろくなのですが、ルーレットを回して出目を出すのが特徴で、止まったマスに基本的にはお金をもらうか、逆に払うかという指示が書かれています。お金は1000ドルからのお札を実際に配って自分のものにしますが、これがちょうど日本のお札が1000円から始まるので、よく子どもたちは「1000円配るね」と言って1000ドル札を渡したりしています。

すてっぷにも人生ゲームがあり、設定遊びとして取り組むことがあります。銀行役はだいたい職員がしていますが、子どものグループによっては子ども同士で相談して、子どもが銀行役になることこともあります。子どものほとんどは、自分が止まったマスの指示を読んだり、指示に従って「○○円ください」と銀行役に伝えたり、○○円払ったりするだけで、頭をいっぱい使っています。慣れてくると、1000円払うのに5000円札しかないので、「おつりの4000円ください」と言いながら5000円札を出したり、「4人から2000円ずつもらうから8000円になるな」と考えたりと、計算の使いどきがだんだん増えてきます。ただ人生ゲームの難点としては、人数が多くなると、時間が長くなってしまうことです。また、人数が多くなると今が誰の番で、次は誰の番になるのかが分かりにくくなることがありました。そこで、すてっぷでは、ルーレットではなく10面さいころを転がすようにしてみました。ルーレットは回りだしてから止まるまで時間がかかりますが、サイコロだと一瞬で出目が分かって時間短縮になります。また、さいころを転がす入れ物を作って、それを順番に回すことで、今が誰の番かをわかりやすいようにしてみました。すると、時間が短縮できて順番がわかりやすくなり、疲れたり混乱したりで読む・計算する余力がなくなってしまうということが減ってきました。

今後もこのような工夫をすることで、子どもたちが遊びの中で学習を生かせた!という成功経験を積あげられるよう取り組んでいきたいと思います。