今日の活動

こつこつトレーニング

支援学校中学部のVくんは、なかなか待つことができませんでした。友だちといっしょに山登りに行けば、どんどん先に歩いて行きます。友だちと協力して空き缶つぶしの作業をするときも、先に先にと箱から空き缶を取り出してどんどんつぶし、プルタブを外す友だちが間に合わずに箱の中が空になるということがよくありました。

そこで、Vくんに「まって」のトレーニングをすることにしました。ただ、山登りや作業といった、Vくんが大好き!というわけではない活動から取り入れても、うまくいくとは限りません。そこでVくんが大好きなおやつの場面から練習することになりました。ちょうどおやつのときも、待てないことが課題にあがっているときでした。

PECSの「まって」トレーニングの方法に従い、初めは「ください」を言ってから数秒待ってもらうところからスタート。待つ時間を少しずつ長くしていきました。そしてタイミングを見計らい、作業でも「待って」トレーニングに挑戦! 友だちがプルタブを外すまで、「まって」カードを渡すと、Vくんは見事待つことができ、友だちから空き缶を受け取ってからつぶすことができました。

驚いたことにトレーニングはその1回だけ。以降は「まって」カードがなくても友だちを待って、作業ができるように。また山登りでは友だちと同じペースで歩いたり、遅い友だちを休憩場所で待ったりできるようにもなったVくん。いきなり変わることが難しくても、毎日少しずつトレーニングすることで、できることが増えていきました。すごい!

ともだちといっしょ2

「ともだちといっしょ」(2022/7/22)で紹介した小学生のMくん。小声とおやつの持ち帰りのブームがずっと続いていました。しかし小声はともかく、おやつは学童や他の事業所ではしっかり食べていると言います。そこで、すてっぷでも食べてほしいと工夫することにしました。

そもそもMくんはなぜ、おやつを持ち帰りたいと言うようになったのか。それは友だちが持ち帰りと言っていたのを真似して始まったのではないかという話になりました。ではその状況を変えるのも友だちから、ということで、友だちといっしょにおやつを食べる機会を作ることにしました。公園や山登りへのお出かけ時といった特別感を出してみました。

ある日公園で遊んだ後、公園でそのままおやつにすることにしました。すてっぷから持参したおやつをMくん以外のみんなが食べ始めた横で、職員がMくんに「おやつ食べる?」と聞くと、Mくんは「食べる。おやつ食べる。」と答え、おやつを美味しそうにぱくぱく食べ始めました。途中で食べ止めることもなく食べ終わりました。職員がMくんに「おやつ、美味しかった?」と聞くと、「美味しかった。」と元気に答えてくれました。

その後もMくんは公園でおやつを食べています。みんなといっしょに公園でおやつを食べた日から、「おやつ、もちかえり。」というMくんの言葉は聞かなくなりました。それはきっと、Mくんの「おやつをもちかえること」というブームが、「おやつをみんなで食べるとおいしい。」というブームに変わったのだと思います。公園への道中で、友だちのにぎやかな輪に入るうちに、小声ブームも薄れていき、だんだんと大きな声になってきました。友だちのいいところを学びあえるように、支援を工夫していきます。

休憩のトレーニング

支援学校中学部のUくんは、すてっぷの休憩時間に過ごせることがなかなか見つけられませんでした。もともとはアニメが大好きで、よくDVDを見ていたのですが、1年ほど前から観なくなりました。それからは手持無沙汰になったように、指のさかむけを剥こうとしたり、服の糸をひっぱったりと、なかなか落ち着いて過ごせません。休憩にできることを複数提案し、どれにするか選択できるようにしても、自分では選ぶことはできませんでした。それどころか、職員が「どっち?」と聞くと、Uくんは「どっち?!」と過剰反応することも見られることがありました。

そこでスケジュールから休憩時間をなくし、代わりに「せんせいとべんきょう」を入れて、かるたを職員と一緒に遊ぶ時間にすることにしてみました。他にも「さぎょう」でシュレッダー作業を入れるなどして、まずはやることがある状況の中、適切に活動できた(過ごせた)時間が長くなるようにしながら、それを褒めていくようにしました。

次第に不適切行動や選択への過剰反応が少なくなっていったUくん。少しずつ、何もしないで横になってリラックスする休憩の時間を作ったり、視覚的に選択肢を提示して選んだりのチャレンジを増やしていきました。1年経った今では、公園で体を動かした後で運動か休憩かを聞くと、自分で休憩を選んでベンチでごろんとリラックスして過ごせるようになりました。スケジュールでも休憩時間を入れるようにして、休憩時間に先生と遊ぶか休憩かを聞くと、横になってリラックスすることも選べるようになりました。

「休憩時間に好きなことができるよ」と提示しても、自分で過ごし方を見つけるのが難しい子もいます。休憩時間をその子に任すのではなく、必要に応じて休憩と選択をトレーニングとして取り組んでいます。

メリットのないコミュニケーション

半年前のTくんは、自分なりの理由やマイルールでよく動いていました。同級生とテレビゲームで遊んだ後、帰る時間になってからの片づけではいち早く抜けて、ほかの子がまだ片付けているのにも関わらず、先に帰る準備を始めます。職員が「まだ片付け終わってないよ。他のみんな片付けているよ。」と伝えると、Tくんは「片付けたよ。」続けて、「だって俺が準備したの、あれとこれの2つだけだし。これ以上片付けると俺が片付けすぎて損や。」と言うのです。下級生とも、「えー俺は別に遊びたくないから。」と言って、関わろうとしませんでした。

メリットとデメリットを考えて行動するTくん。友だちと上手に関われる機会を増やすために、まずはTくんがメリットのある自分のしたい遊びから支援していくことにしました。具体的には、Tくんがしたい遊びができることを保障し、「でもその前に下級生を誘ってほしい」ということを伝えるようにしてみたのです。自分がしたい遊びなので、Tくんは進んで、「〇〇くん、〇〇ちゃん遊ばへん?」と下級生に声をかけるようになりました。最初は下級生も乗ってきません。Tくんとの関係性がまだできていないからです。でも職員は「遊びに誘うことできたね。偉いね。また今度も誘ってみようよ。」と褒めました。そうして下級生を誘う練習を繰り返し実施していくうちに、Tくんも自信をつけていき、下級生との関係性もできてきました。

半年後の今では、Tくんの伝え方も上手になりました。声のかけ方が優しくなるとともに、言葉だけでなく身振り手振りを混ぜて、わかりやすく伝えられています。下級生も遊びの誘いに乗ってくれるようになり、Tくんも一緒に遊べて嬉しそうでした。公園から帰る時も、その子の落ち着きがなかったのですが、「△△ちゃん、俺と手を繋いで帰ろうよ。」と気遣って、優しいお兄ちゃんの一面も見せてくれました。手を繋いでいると、○○君が、「ぼくともつなごうー。」とTくんの手を握ってきました。両手を下級生のお友達に奪われたTくん。照れくさいようでしたが笑顔いっぱいで帰路につきました。

この半年間で、Tくんは「下級生に優しくしたら、下級生と仲良くなれた。」という経験を積めました。メリットに思っていなかった下級生に優しくするという行動が、結果として下級生が自分から近づいてきてくれたというメリットになったことをフィードバックできたのではないかと思います。テレビゲームの片づけも、今ではメリットを気にせず同級生とも協力してできるようになったTくん。「すごいね!」と毎日のように職員から褒める言葉が積み重なっています。

外出用のスケジュール

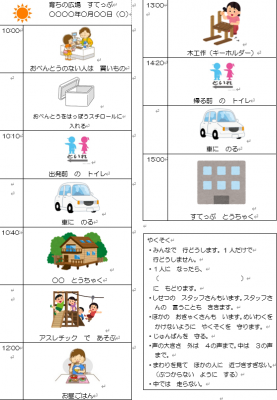

夏休みに計画していたものの、新型コロナの影響で延期にしていた外出に、ようやく行くことができました。外出についての詳しい紹介はまた別の記事で行うかもしれませんが、この記事では外出用のスケジュールを紹介したいと思います。

すてっぷでは、小学生もスケジュールに取り組んでいます。活動の見通しを持ち、自立的に次の行動に移れることを狙っています。普段の日であれば、ボードにカードを貼って提示していますが、外出時は紙に印刷して提示することが多いです。外出なら1日の予定がその日に変わることはそうそうなく、また外出で持ち運ぶため紛失する可能性があるので手間のかからない紙への印刷のみにしています。雨天の場合は、まるまる違う紙を用意しておき、出発前や外出中に差し替えるようにしています。

さて今日の外出では、今日が初めての外出の子も何人かいました。この紙のスケジュールを使うのも初めてです。他の子もあまり使ったことがなく、5年生のRくんでも久しぶりに使うこととなりました。ですがRくんはさすがです。出発前のトイレが終わるとすかさず紙を確認。今日は初めての子もいるということで、終わった活動は職員にペンでチェックしてもらうことにしていたので、他の子もそれに倣って紙を職員に見せて確認してもらいます。出発後も到着したときやお昼ご飯を食べ終わったあとなど活動が終わるたびに確認し、次の活動に向かうことができました。

今回は職員が紙に印刷してスケジュールを提示し、終わった活動のチェックは職員がすることにしましたが、彼らの成長に合わせて、自分でチェックするようにするとともに、自分で使えるメモ帳などに切り替えることも考えています。スケジュールを使うことで、見通しを持てるようになり、また見落とすことがなく過ごせたら、その利便性を感じて、自分で使おうとする意欲が生まれます。将来は自分で予定をメモ帳に書き込み、それを自分で確認することで1日の行動が適切にできたらいいなと思っています。

二人で打ったホームラン

すてっぷでは天気がいい日は公園で設定遊びを行います。先日、公園でティーバッティングをしました。ティースタンドに置いてあるボールを打つ人が一人、それ以外の人は守備をします。打つ人が3回ヒット性の当たりを打てたら次の人に交代するという形で、子どもたち一人一人に「順番を守ること」、「打てることを楽しみに守備ができること」、「自分はいつ打つのか見通しを持たせること」を意識させながら取り組みました。

Pくんは最近、このティーバッティングがお気に入り。上手にボールを打てているので、自信を持って取り組みに加わります。前回の取り組み後も、「僕、野球習ってないけど上手い?」と職員に尋ね、「上手だと思うよ。上手にボールを打っていたね。」と答えてもらうと、Pくんは誇らしげにしながら、「楽しかった。」と職員に伝えました。けれどPくんは元々、ティーバッティングはそれほど好きでもありませんでした。野球の経験が少なかったからです。Pくんに限らず、すてっぷに通う子どもたちは経験したことのない遊びや活動には自信が持てず、不安になって取り組みにくいことがあります。そこで、その不安要素を解消していくために、事前に個人ごとに練習の時間を作ってモデルを見せたり、スモールステップで取り組ませながら、こまめに「上手にできてるね。」と褒めたりといった支援をしました。その積み重ねで、最近のPくんはティーバッティングに自信を持てるようになりました。

この日も、Pくんの振るうバットは快音。上手にボールを打ててPくんは喜びながら、上機嫌でグローブを装着して守備役に変わりました。Pくんの次に打つのはQくん。以前はボールをかなり遠くまで飛ばしていました。けれど、この日はバットにボールが中々当たらず、空振りを連発していました。守備をしていた友達のみんなから、「Qくん当たるよー。」、「Qくん、ボールよく見てー。」と応援されますが、以前のように打てなくて顔が曇ってきたQくん。すると、PくんがQくんの元に駆け寄ってきました。Pくんは「Qくん。バットの持ち方は左手が下で右手が上だよ。ボールをよく見たら当たるよ。」と優しく伝えました。すると、Qくんの曇っていた顔が晴れていきました。Pくんが守備に戻り、Qくんがティーの上にボールを置いてからバットを構えて一呼吸。カキーン!ついにバットにボールが当たりました。遠くまで飛んでいったボールを見て喜ぶQくん。守備をしていたPくんも同じように喜んでいました。

QくんにとってもPくんにとっても、「成功体験」を感じる事ができたいい日になったのではないかと職員は思いました。

「上手に打ててすごいね!Qくん。」

「教えるの上手だね!Pくん。」

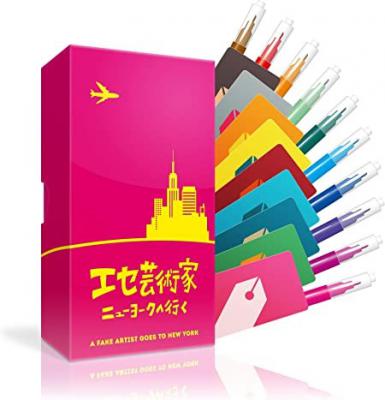

お絵描きで人狼ゲーム

「ぼくもそれしたい!」(2022/8/29)で紹介したように、小学生たちがボードゲームに取り組むときは前半後半に分けて、選べるボードゲームの種類を増やせるようにしています。この日も後半は3人と2人の2グループに分かれて、それぞれのグループで遊ぶものを決めました。3人グループは『犯人は踊る』など長くて5分ほどで終わるゲームを3人とも選び、10分ほどで終了。あとは2人グループが戻ってきたら一緒に挨拶して終わりにしようと待ってました。

ところが2人グループが選んだのは「街コロ」。このとき、まさに盛り上がっているところでした。なかなか戻ってこない2人グループを待ちきれなくなったMくん、Nくん、Oくんの3人。「早く終わってタブレットで遊びたい~」と騒がしくなりました。職員が「『犯人は踊る』をもう1回やってみようか」と誘いますが、子どもたちには追加の提案はなかなか入りません。「え~」と言って、受け入れませんでした。

そこで職員は新しいゲームを紹介することにしました。「エセ芸術家はニューヨークへ行く」というゲームです。本来は小さな紙にお絵描きするテーブルゲームなのですが、興味を持てるようにと何も説明せずにまずは大きなホワイトボードを子どもたちのところへ。3人はさっそく「なにするの?」と尋ねてきます。そこで「今から順番に、一筆ずつホワイトボードに絵を描いていくよ。お題は小さなボードに書いて、1人1つずつ渡すので、それを自分だけが見えるように見てください」と説明しました。そう、このゲームはただのお絵描きではなく、お絵描き版人狼ゲーム。1人だけお題が書かれていないボードを渡されるのです。「最後にお題を知らない人を当てるので、みんな描くところを見ておいてね」と伝え、3人ともう1人の職員とでゲームスタート。お題は「猫」で、何も書かれていないボードをもらったのは職員です。お題を知っているMくんは「1番がいい!」と一筆ながら折り返しを駆使して全体像を描いていきます。同じくお題を知っているNくん、Oくんも、Mくんの描いた絵の続きを描いていきます。ところが職員は猫にはないはずの魚のえらのようなものを描きました。すると3人とも「おかしい~!」とすぐに気づきます。当然最後に票が集まったのは職員。3人は見事、お題を知らない人が職員だと当てられました。

2回戦目は見事に票が割れ、今度もお題を知らなかった職員が選ばれなかったとして勝利。ちょうど2人グループの方も終わりの時間になり、こちらのグループも終了としました。さてこのゲーム、この日はここまでの説明になりましたが、もう一つ奥深いルールが。慣れてきたらそのルールも子どもたちに紹介したいと思います。

これだったらできるかな?

宿題について,子ども一人一人悩みがあります。

漢字を書くことが苦手,算数の計算が苦手,量が多くて混乱する…等々,理由はそれぞれです。

L君は問題の意図がわからないと宿題に対するやる気が出ず,時間をかけて取り組むということがありました。しかしL君が「こういう意味ね!」と問題を理解出来た宿題についてどんどんと進めていきます。

つまりL君に対しては「問題の意図がわかるような支援」をすれば取り組むことが出来るのです。

前回は時間の文章問題が出ており,「これはわからないなぁ~」と頭を悩ませていました。時計の図を書き,時間の変化が「一目でわかる」ようにすると「そういう問題ね!」と言って取り組みました。

このようにじゃんぷではそれぞれの子どもの特性にあった支援をしています。じゃんぷで取り組んでいるものとして一つ紹介します。

「ここも片づけてみようかな」

古墳に行けるかな?(2022/9/2)で古墳に行けることを目標に、日々の活動をがんばろうと決意したIくん。この日はみんなで公園へのおでかけです。Iくんはグローブやボール、フリスビーなどの公園で使う遊び道具を、職員に何も言われなくても自分から準備。帰ってきてからの片づけもきちんとすることができていました。帰ってきてからの休憩時間でも、他の休憩中の友だちに近づきすぎず、落ち着いて過ごせたIくん。振り返りで職員が「今日は近くになりすぎない距離で上手に会話していたね。」と伝えると、Iくんは「うん。気をつけるようにしたよ。」と答えました。振り返りが終わって、はにわカードが3つ貯まり、Iくんは大喜び。Iくんが朝から来る日に、古墳へのお出かけ計画をIくんと一緒に立てました。

そしてあくる日の夕方。ご家族の迎えも来ていて、あとは帰宅するだけの時間に、帰る準備を終えたIくんが「あれ?ん?」と呟きました。職員がどうしたのかと見ていると、Iくんはすてっぷの公園道具が置かれているスペースへ。そして職員に言いました。

「サッカーボールはこっちだよね。」

恐らく、この日にお出かけしたグループが、野球セットとサッカーボールをまとめて同じ場所に置いたのでしょう。外観は、整理はされていて、邪魔にもなっていなかったのですが、遊び道具の準備と片付けを取り組んできたIくんは、元の片づける場所ではないことに気付いたのです。そして、サッカーボールを元々吊るしていた場所に戻しました。それだけではなく、Iくんは後で職員が片づけるために置いていた遊び道具も手に取って、「先生。これはここに置いていていいの?」と自分から聞いてきました。職員が「あってるよ。」と伝えると、「そっか。じゃあ片付けなくていいんだね。」とそのまま置きました。

この日は「古墳行けるね表」の約束は特に提示していませんでした。前日にはにわカードを3つ貯めていても、Iくんが自分から片付けを行ったことに職員は驚いたのと同時に嬉しさを強く感じました。本人が目標を自分で見て意識し、自分から動けるようにするためのツールとして作成した「古墳行けるね表」だったので、Iくんが強く意識してくれてとてもよかったです。これからもIくんの様子を見守っていきたいと思います。近々、行く予定の古墳巡りも楽しみです。

「出来ること」と「手伝ってほしいこと」

久しぶりのじゃんぷ日記です。長い間期間が空いてしまい申し訳ありません…また不定期になってしまうこともあると思いますが,これからもよろしくお願いいたします。

さて,じゃんぷのK君の見せる姿が変わった,と職員間で話題になりました。

宿題に対する苦手意識があり,「やりたくないよ~」と言っていたK君がそういった言動をしなくなりました。わからない宿題や苦手意識の強い宿題は「教えてください」と,援助を求めながら前向きに取り組もうとしています。

取り組んできたことは,K君がじゃんぷに来た時に最初に宿題を出し,「『個別学習』の時間にするものと『自立学習』の時間にするものと分けて取り組もう」とK君に選んでもらっていました。

「これは苦手やから個別にやって…これは出来るから自立の時間にやろうかな…」と宿題をわけていくK君。

取り組む課題の見通しを持ち,苦手な課題は一緒に考えてくれる人がいる,という安心感もあったのでしょう。K君が宿題に対して後ろ向きな発言をすることはなくなりました。

夏休みの間,日記等の宿題を持ってきて「一緒に考えてください」と伝えてきました。前向きにがんばろうとしている姿勢がGoodです!!

古墳に行けるかな?

支援学校中学部のIくんは、誰にでも話しかけてフレンドリーな性格。ただ、話しかけるときに相手との距離が近すぎたり、相手が活動中でも話しかけるなど相手の状況が見えなかったりで、適切に話しかけられるようになることを課題にしています。

そういうことが見られたときは、近くにいる職員が話しかけるときに気をつけることを伝えるのですが、なかなか積み重なりません。やはり友だちが大好きなIくんにとっては、マナーを守ることの意識よりも、友だちに話しかけたいという気持ちが勝るのかもしれません。また、言葉だけでは意識しづらいため、視覚的に分かる方がいいのでは、と職員間で話しました。

そこで、I君本人が目標に対して自分で考えて動けるようになれたり、目標を意識しやすくなったりためのツールとして「古墳行けるね表」を作りました。

I君は古墳巡りが好きなので、古墳やはにわをモチーフに作成しました。

① 友達や職員とちょうどいい距離で会話や活動ができた(距離が近くなりすぎない)。

② 遊び道具や活動の準備・片付けができた。

③ 帰る前に職員と一日のふりかえりができた。

の目標1つができるたびに、はにわカードがゲット! はにわカードが3つ貯まると次回、すてっぷに来た時に古墳に行けるようになるというものです。

職員がこの表のことをIくんに説明すると、Iくんはよく理解して、はにわカードの実物を見て喜びながら「頑張る。できそう。」と意気込んでいました。さてI君は、目標を達成できて、古墳にお出かけできるのでしょうか。また紹介したいと思います。

「ぼくもそれしたい!」

長かった夏休みもとうとう終わりました。今年の小学生たちの過ごしは、午前日陰のある公園で運動し、午後は室内での活動で遊ぶことがほとんどでした。室内での活動では、特に「犯人は踊る」や「人狼ドッチ」などの、隠された手札を読み当てるボードゲームが盛り上がりました。

夏休みの初めは、集団でのボードゲームは「みんなで相談して遊ぶことを1つ決めよう」という狙いを持って取り組んでいました。UNOやトランプなど希望がばらけた中で、みんなで相談して決めることにチャレンジし、職員も支援することで狙い通りできるようになってきました。ただ、次第にみんな好きなものが上記の2つに固まってきて、相談もそこそこにボードゲームの時間がスタート。3ゲームやっても15分ほどで終わって、好きな一人遊びに駆けていくという姿が多くなってきました。そこで後半は、一人ひとつやりたいことを挙げ、提案された遊びを順番にやっていく時間を作るようにしました。また、5人くらいの人数が集まった時は、前半は5人全員でやるゲームで遊び、後半は遊びたいことで2人や3人に分かれるようにしました。

すると、変わらず人気の上記2つの遊びだけでなく、「ワードバスケット」や「ゴブレットゴブラーズ」といった、全員でやるときには提案されにくいけれど、本当は面白くて遊びたいというゲームが次々に提案されるようになってきました。また、人数に合わせて遊びを決めようとする工夫も見られます。そして「次はこれにしよう」「ぼくもそれしたい!」とにぎやかに楽しんで遊ぶうちに、気がつくとあっという間に1時間が過ぎるほど熱中するということも多くなっていました。

ボードゲームの良いところの1つは、同じ机を囲んで遊ぶことで、友だちと様々な出来事(感情、経験、作戦など)を共有できることです。そして、それらを共有するということは、他人への気づき、ひいては自分への気づきにつながります。遊びの種類や時間を増やしながら、子どもたちが自分で気づけたことを、褒めていきたいと思います。

「みんなで登れば楽しいね」

もう夏休みも終わりですね。この夏休みは真夏日が続きましたが、室内での過ごしばかりで体がなまらないように、運動にも出かけていました。日陰のある公園に行ったり、西山に行ったり。特に山は木陰で涼しい中で歩けて、よい運動になります。先日は小学生、中学生、高校生混ざった学年バラバラのみんなで山登りに行きました。暑い中、淡々と登るより、みんなで楽しく登れたほうがいいだろうと思って、登る前に職員は、「今日はみんなで楽しく登りましょう。」と、親睦を深められるようにお話していいことを伝えていました。

さて、出発してすぐに顔が曇ってきたEくん。Eくんは運動は好きですが、暑いのは苦手です。職員に「暑い。疲れた。もう帰ろうよ。」と伝えてきました。「一つ目の休憩はすぐだからね」と励ましながら休憩地点へ。そこで休憩していると、友だちみんなで話していたのが盛り上がり出しました。Fくんが「俺のこのモノマネ見て何のキャラか当ててや。」と言うと、Gくんは「クイズ出すからみんな参加してよ。」とみんなに声をかけ、Hくんが「Eくん。Eくん。あのね…」とEくんを誘います。みんなの話に混ざっていくと、Eくんも笑顔になってずっと笑っていました。

元気な気持ちを取り戻したEくんは、登山を再開すると最初は後ろのほうをゆっくり歩いていましたが、お友達と話して盛り上がっているうちに歩くペースが速くなっていきました。いつの間にか先頭に立って、笑顔ではきはき歩いているEくん。しんどかった気持ちが楽しい気持ちに切り替わっていく様子は、歩くペースに表れているようです。その後もEくんは職員に「暑い。」と言いながらも、「帰ろう。」とは言わずに歩き続けました。そして、目標の折り返し地点に到着! 達成感いっぱいのみんなは、お話も大盛り上がり。Eくんもテンションがマックスになり、楽しそうに爆笑していました。下山もスムーズで、職員からの「楽しい?」という問いに「楽しい!」と答えました。

Eくんにとって、「気持ちを立ち直らせる経験」ができてよかったと感じた職員。夏休みも終わり、2学期がいよいよ始まりました。子どもたちが夏休みと学校の「気持ちの切り替え」ができるように職員も支援していこうと思います。

「ひとりでできたよ」

「わたしもできたよ」(2022/7/29)で紹介したRさん。今夏は集団遊びでワニワニパニックに毎日のようにチャレンジし、お盆休みの前には職員の支援が少し必要でしたが、ワニをたたくことができるようになっていました。

ただお盆休みの間にすっかり忘れてしまっていたようです。お盆休みが明けてからもワニワニパニックにチャレンジしていたのですが、Rさんはみんなと並んで座れるものの、自分の番になっても固まったまま動けません。

やはり見通しを持てないと、初めてのことが苦手なRさんには難しいのかなと、しばらくはRさんはパスすることにしました。ただ友だちとのワニワニパニックは毎日取り組み、Rさんの番になったら「Rさん」と呼び掛けるようにして、見通しを持ててできるようになるのを待ちました。

そして昨日今日と、Rさんは自分の番でピコピコハンマーを持って立ち上がり、見事ワニをたたくことができました! それも職員の支援なしで、1人で時間いっぱいワニをたくさんたたくことができたそうです。やはり見通しを持てることがRさんにとっては大事なんだなと実感しました。Rさん、1人でできてえらいね!

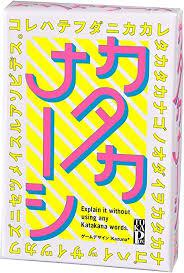

カタカナなしでカタカナ語説明

この夏、新しいボードゲームを導入しました。「カタカナーシ」というゲームです。さっそく小学生たちが遊んでみると、かなりの盛り上がり。「次もやりたい!」とリクエストも出て、楽しんで遊んでいます。

「カタカナーシ」は一人ずつ交代で出題者になり、カードを引きます。そこに書かれているカタカナ語(外来語や和製英語)を、カタカナを使わずに説明します。他の人はそのカタカナ語が何かを回答し、当てられたら回答者と出題者両方に得点が入るというゲームです。

シンプルなルールで分かりやすく、すてっぷの子どもたちもすぐに理解しました。自分の知っている語彙を駆使して、他の人に伝わるようと工夫して説明します。回答もぽんぽんと出てきて、出題者は「違うよ」「惜しい!」などリアクションを返し、子ども同士のやり取りでどんどん盛り上がっていきます。なかなか回答が出てこない時もありますが、そんな時は出題者が追加の説明を考えて正解が出ることもありますし、簡単ルールとしてパスして次の出題カードを引いてもよいことにしています。

他にもいくつか簡単ルールを導入しています。出題のとき、本来はカードに6つの言葉が書かれていて、それがランダムに1つ決められて出題しなければいけないのですが、簡単ルールではその6つの言葉から好きに1つ選んでいいことにしています。また出題者がカタカナを使ってしまったとき、それを回答者の誰かが指摘したら、出題は終わりで、指摘した人に得点が入るルールなのですが、それもなしにしています。

こういった学習が活きるボードゲームは進んで導入していきたいのですが、それが子どもの苦手感に繋がってはいけないので、子どもたちの状況に合わせて簡単ルールで遊ぶなどの工夫をしています。やってみると子どもの強みがたくさん見えたり、子ども同士のやり取りがどんどん広がるので、職員からも「それ、いいね!」と褒める言葉もどんどん積みあがる時間になっています。

時間の見通し

支援学校高等部のDくんはこれまでの療育で、スケジュールやiPecsを使えるようになっています。学校の行事や放課後等デイサービスの利用日で休みたい日があると、前日にお母さんに上手に伝えられます。すてっぷでもスケジュールに楽しみがないと、「すてっぷ、おやすみ、ください」と利用前日にお母さんに伝えることがありました。そこで、その日のスケジュールに楽しみにできることを入れようと相談し、本人が大好きなおやつ作りの活動を入れることになりました。また夏休みに入り、生活リズムが変わった中、本人が見通しを持てるようにスケジュールをある程度固定化しました。基本のスケジュールは【自立課題⇒作業(設定遊び)⇒買い物学習(昼食をコンビニへ階に行く)ご飯⇒休憩⇒自立課題⇒作業⇒おやつ作り⇒休憩⇒帰る用意⇒帰宅】にしました。

夏休みも中盤に入り、毎日の過ごしに慣れてくると、自立課題や作業への切り替えもOK、おやつ作りへの切り替えもOKと、スムーズに切り替えることができるようになってきました。新しく入った職員は「スケジュールに楽しみなことを入れることが大切と研修で習ったけれど本当ですね。改めて学びました」と話してくれました。

ただおやつ作りをスケジュールに入れると、昼食後の休憩をいつもより短くして、作業もすぐに終わらせて「おやつ作り 下さい」と要求するようになりました。時計を見ると1時過ぎです。スケジュール通りの順番でてきぱきとこなしているのですが、彼のスケジュールには時間が入っていませんでしたので、楽しみにできることを早くしたいとスケジュールを進めるのはあって当たり前です。そこで、「デジタル時計をつかってみたらどうか」と試してみることにしました。

デジタル時計とリマインダーで、「2:00作業、2:20おやつ作り」と提示するようにすると、時間通りに切り替えできるようになってきたDくん。おやつ作りだけの切り替えが良くなったのではなく、作業の準備などほかの活動でも、時間の見通しが持てて自立的に始める姿も見られます。スケジュールに楽しみなことを入れ始めてからは休みなく通ってきてくれていて、安定して活動を積み上げられています。

「ぼくもできたよ」

支援学校小学部のCくんは、「わたしできたよ」(2022/7/29)で紹介したRさんと同じように、今年ワニワニパニックで集団遊びにチャレンジを始めました。Cくんはごはんや自立課題など座っての活動中に、たびたび立ち歩きます。ぐるっと室内を回って戻ってきたり、ソファに行って寝転がったりと、なかなか集中して続けられないときがあります。

ワニワニパニックも、始めた当初は同じでした。自分の番でもピコピコハンマーを手に取れなかったり、他の人の番のときも待てなかったりと、しきりに他の場所に行きたがりました。そこで職員で話し合い、違うことにチャレンジしてもいいのではという意見も出ましたが、違うことではなく同じことを繰り返して続けていこうと決まりました。その方が、Cくんが見通しを持てて、分かってできるようになるのではないかと考えたからです。

さて、このワニワニパニックを4、5回続けて行ったところ。この間もCくんは、集団のところから、ソファを行ったり来たりといった感じでした。ですが、友だちが交代してワニをたたいているところを見ていたのか、職員がこうしてみようと見本を見せていたのを見ていたのか。次第に、笑顔でワニをたたくようになっていき、座って待てることが増えてきました。そして先日、職員がワニワニパニックを始めようと準備し始めたところ、びっくり! Cくんがすでに座って待っているのです。スケジュールも自分でワニワニパニックに変えていました。そのまま準備が出来るまで待ち、ワニワニパニックを楽しんで、「終わります」のあいさつで自分からスケジュールに戻って、好きな遊びに切り替えていきました。

Cくんはスケジュールの学習も今年から本格的に始め、毎日同じように取り組むことで、今では自分でスケジュールを確認できるようになりました。このワニワニパニックも見通しが持てることで、最初から最後まで集団に参加できるようになりました。今は友だちとの2人で2回ずつできるようになっているので、取り組みはワニワニパニックのままで、いっしょにやる友だちが変わったり、増えたりしてもできるようにしていきたいと思っています。さてRさんも、いっしょに取り組めるようになるのでしょうか。

頼れる先輩

小学生のAくんはすてっぷではしばらく後輩でした。そんな彼も成長し、上級生に。今は年下の子に囲まれながら、リーダーの役割を果たしてくれています。ただ、最近少し頭を悩ませているのが、年下の子がそれぞれでAくんに話しかけてくること。Aくんも一人一人とは楽しんでやり取りしていますが、一人と話し合っているところに、もう一人がそれも別の話題を出してくると、もうパニック。なんとか苦労して、折り合いをつけていました。

先日、公園からの帰り道、Aくんが支援学校中学部のBくんとでお話をしているところに、年下の子が話しかけてきました。Aくんがどう返事するか悩んでいたところ、Bくんが「今俺たち大事な話をしているんだから、話に入ってこないで」と答えました。年下の子が「俺も大事な話やし」と食い下がると、Bくんは「わかった、じゃあどうぞ」と返答し、二人で年下の子の話を聞くことに。ですがそばで聞いていた職員にも大事そうな話には聞こえない話です。二人もそう受け取ったようで、Bくんはきっぱりと「それは大事な話じゃないね」と年下の子に伝えました。そして二人で話を再開しました。

Bくんは、以前は嫌なことがあった時は「やめてよ!」と甲高い声で制止することが多かったのですが、この日は割り込まれたことに怒りもせず、落ち着いた声で伝えられたことに、職員はBくんの成長を感じました。Aくん、すてっぷにはまだ頼れる先輩がいるよ。

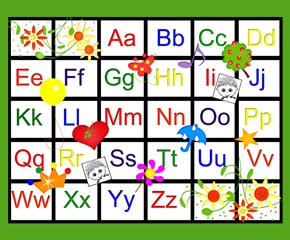

アルファベットの小文字

じゃんぷに通う中1のZ君が「小文字が覚えられない~!」と悩んでいます。大文字は書くことが出来るようになりましたが,学校の授業で小文字に苦戦しているようです。

実はこのような子どもは少なくありません。大文字は,ABCの曲等と一緒に習得できる子どもが多いですが,小文字には苦手意識をもってしまうケースが多いといいます。その一方で実際に英字を読み書きする際には,大文字より小文字を使うことが圧倒的に多いです。

ではなぜ小文字を覚えることが難しいのでしょうか。小文字は大文字に比べ,英語が始まるまでに触れる機会が少ないです。また,大文字は左右対称ではっきりとした特徴をもった字形のものが多く,子どもでもその特徴を把握しやすいものとなっています。それに比べて小文字は,小さな点がついているなど繊細な字形のものが多く,大きさも大文字に比べて小さいため,字形の認識が難しくなります。

Z君には「順番に覚えなくていい」ことと,「大文字と同じ形のものから覚える」ことを勧めました。まず簡単な文字から覚え,少しずつハードルを下げ,覚えれた,書くことが出来た実感を持ちながら取り組むようにしています。

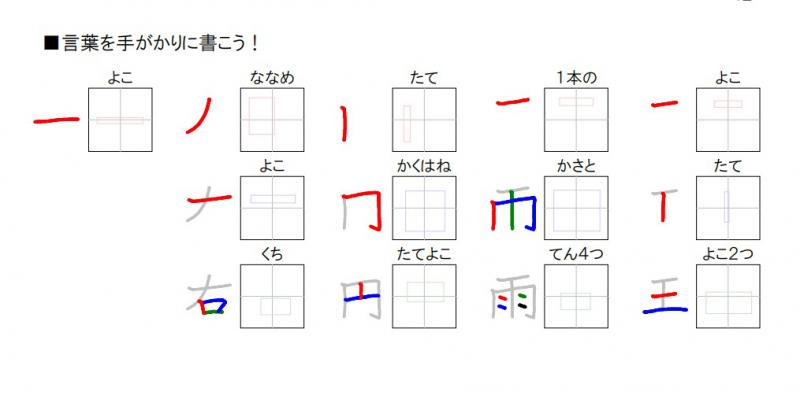

漢字の感じ!

じゃんぷでは夏休みに,子ども達が自分で課題を進めていく「ウォーミングアッププリント」に取り組もうと考えています。

その中の「漢字の書きプリント」は,プリントの中に「言葉による手がかり」を用意し,聴覚記憶が強い子どもが得意な認知を生かして学習が取り組める,というものです。

「言葉による手がかり」とは,例えば「女」という漢字を「くのいち」と覚えるように,漢字の組み立て方を言葉で示したものです。

視覚的に見て,書いて覚えることが苦手な子どもでもこの方法なら「漢字をちょっと書けるようになった!」「漢字の感じやな!」という子どももいます。じゃんぷで取り組んでいる漢字指導の一環として,紹介をします。