今日の活動

数のたしかさ

放デイじゃんぷでは、おやつタイムは子ども達が自分で50円になるようにお菓子を選びます。いってみれば駄菓子屋方式です。電卓を使ってもOKです。それは、細かな計算は電卓に任せても、『どれとどれを合わせたら、大体いくらになるか』『残りのお金でどのお菓子なら買えるのか』という概数を考える経験には十分だからです。

利用を開始したとき、自分の学年も、今日の日付も「知らない」と言ったAくんがいました。宿題ではくりさがり・くりあがりの計算をしています。しかし、5このおはじきのうち2つがコップの外にあるのを見ても、コップの中にあるおはじきの数は答えられません。数の操作は手続き的に理解できるのに、数の感覚や量概念はとても未熟でした。

自立課題では、具体的に数を分けたりまとめたりする、シューボックス課題(シューズボックスタスク=靴の箱を使って課題をセッティングすることを語源にしている)を取り入れました。できるだけ実際的に数を扱う課題を取り入れてみました。もちろん、おやつも50円分選んでもらっています。

A君の自立課題は1つずつかごに分けて入れているので、棚にあるかごの数が、その日のA君の課題の数です。この間、Aくん、数の力がしっかりしてきたなあと感じるやりとりがありました。「今日は勉強する気にならへん。あんなたくさんできひん」と言っていたAくんです。

「今日の勉強、いくつあるか知ってる?」と職員が聞くと「うん。5こやろ」と。「へえ、よく知ってるね」と感心すると「だって数えたもん。」とAくん。「じゃあ、3つにしようか」と言うと「うん」「…3つやったら、べんきょう嫌だけど、する気になる」と言いました。数で交渉ができるようになり、A君も指導者も同じ見通しが持ちやすくなりました。オセロやトランプのような新しい遊びが楽しめるようになったのも、数の理解の力がしっかりとしてきた賜物です。

今日は、コグトレ※教材で『まとめる』シリーズが10枚全部できたので、王冠のついたミニ賞状をゲットしました。一緒に、これまでやったプリントを数え「こんなにがんばった」とふりかえりました。数のたしかさは、子どもの世界を豊かにすると、Aくんに教えられます。

※コグトレ=認知 ○○ トレーニング(Cognitive ○○ Training)の略称で、ここでは主に基礎学力の土台作り(覚える、見つける、写す、数える、想像する)として、認知機能強化トレーニング(Cognitive Enhancement Training)のことを取り上げています。この他に、認知作業トレーニング(Cognitive Occupational Training)、認知ソーシャルトレーニング(Cognitive Social Training)があると言われています。

わかりません!

最近1年生のRちゃんが「言うことを聞かない!」と話題になっています。到着時に到着処理の手順を見せても靴を脱ごうとしない,歩いている時に違う方向に向かっている場所とは違う方向に行こうとする等です。

同じようなことが学校でも起こっているようで,お迎えに行くと「Rちゃん言うこと聞かないんです。」と学校の先生も話しているようです。

そんな話を聞いたので一旦Rちゃんの立場になって考えてみました。Rちゃんは機能的言語の見られない子どもです。こちらの言っていることもどの程度理解しているかはわかりません。なので言葉で指示されてもいまいちわからないでしょう。そして文字も読めないので到着処理の手順書を見せられても恐らく理解は出来ません。(一応絵も入っていますが視覚優位の子でも抽象化された絵だけでは100%理解できるものではありません。)なので言葉で指示されればもっと「わかりません!」となるのは当然です。

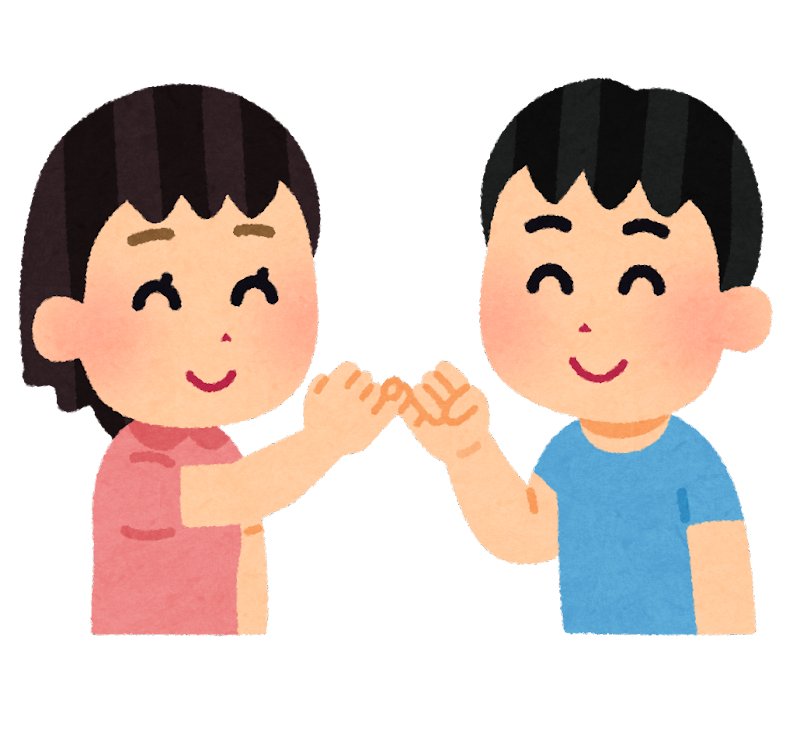

ではどのように約束するのがいいか考えてみました。まず散歩の時に手を繋いで歩いてほしいのなら,親子が手を繋いでいる写真を見せて「これで歩こうね。」と約束をすれば出来るのではないかと提案しました。結果は成功し,Rちゃんは約束通り手を繋いで歩きました。

到着処理の手順についてはスモールステップで進めようと考えています。Rちゃんは「公園に行きたい!」という思いが強いです。なので「○○が終わったら公園に行けるよ」と交渉をしようと思います。まずRちゃんに「公園に行きたいです。」と公園の写真で要求をさせ,「じゃあ連絡帳を先生に渡して,鞄をロッカーに入れてからね」等,到着処理の一つを指示し,それから公園に行きます。それが出来るようになったら少しずつ手順を増やしていきます。

指示の仕方も鞄を片付けている写真にする等,試行錯誤しながら交渉も取り組もうと思っています。さて,Rちゃんがどのように変化するか楽しみです。

お世話がしたい!

来年3年生になるI君は先輩のお兄さんお姉さん達のことが大好きです。「一緒に○○しよう。」と誘われたらついて行き,先輩たちが荒い口調で話すと真似をして同じように口調が荒くなります。最近は同年代の利用者が増え,同じ年代の友達も出来ています。それも嬉しいようで「一緒にサッカーしよう!」「すてっぷに着いたらマイクラで○○しよう!」と楽しく話している場面が多く見られました。ちなみに同年代の友達は丁寧な口調で話すので,そのグループにいるときはI君も丁寧に話します。

最近,来年度から通う放デイを探すため就学前の子どもが体験に来ています。ここ1~2週間程立て続けに体験,見学の子どもが続けてきました。I君が来る曜日と被るので,体験の際はI君を含めたグループで設定遊びをすることが多いです。

するとI君は「準備は何をしたらいいですか?」と聞いてきました。すてっぷに到着したら真っ先に「パソコンする時間ある?」と言っていたI君が設定遊びの準備を優先したのです。そして体験の子が緊張して入りにくそうにしていると「一緒に遊ぼう」「おいで,ここに座るんだよ」と,お世話をする姿も見られました。

すてっぷには「振り返り」といってその日の行動や感情を言語化する時間があります。その時に「どうして積極的に準備してくれたの?」「誘導してくれて助かったわ,ありがとう!なんで誘導しようと思ったの?」と理由を聞いていましたが,今までは上手く話すことが出来ず「なんでかな~?」と言っていたI君でした。しかし先日理由を聞いた時は「ちっちゃい子だったから…」と少し話してくれました。「小さい子だったから僕がリードしなきゃ!ってことかな?」と返すと「多分そういうこと」と答えてくれました。

年上の先輩たちに引っ張られながら遊んでいたI君が同年代の友達,そして自分より下の友達…と集団が変わるにつれて様々な姿を見せてくれています。ついつい同じ集団で活動を組んでしまいがちですがI君のぐんぐん成長している姿を見て,多様な集団を組んで交流することって大事だな…と反省をしました。I君ありがとう!

生活リズム

G君がパソコンのキーボードを壊しました。理由を聞くとタイピング練習をしている時に公園に行っていた友達がぞろぞろと帰ってきて部屋がうるさくなり,集中できなくてイライラしたから,と話してくれました。

G君は子どもの大きな声が苦手で,イヤーマフを要求することはありましたがそれでイライラし,物に当たるということはありませんでした。

思えばG君は去年の11月辺りから休日のプログラムの時,起きられなくて欠席したり遅刻して来ることが何度かありました。生活リズムが乱れ,それが気持ちにも関係しているのかもしれないと考え,G君と話しをしました。

生活リズムと情緒の関係についてまだよく理解できていない様子でしたが,最近の睡眠時間と気持ちの変化について一緒に記録を取り,G君が自己理解できるよう工夫しながら支援をしたいと思います。また,春先の体調の変化が睡眠を妨げる場合もあるので,ドクターと相談することが大事だと青年期を迎えたG君に話していこうと思います。

僕猫飼ってるんだ

(教えて! : 2021/10/26 )でのA君ですが,最近は友達に自分が飼っている猫の話をしたくてしょうがないそうです。A君が猫を飼い始めたのは半年以上前のことで「今更なんだけど~」から始まるのがお決まりです。

話しかけた友達が「かわいい?」「名前は?」と聞くと嬉しくなり,饒舌になるA君ですが,そこから話を広げることはまだ難しいようです。話しかけた友達が「そうなんだ」と答えるとそこで終わりになり,A君は独り言を話し出して自分の世界に入ります。

しかしA君はそれだけではなく,友達や職員がその話に興味を持って「僕は猫も好きだけど犬も好きだなぁ」「私は犬を飼ってるよ」と話を振ってもあまり興味がないようで最終的に「A君、聞いてる!?」と言われるまでがオチになっています。

他人に聞いてもらえる喜びを感じるようになり,自分から話しかけるようになったA君に新たな課題が見えてきました。まずはナラティブストーリー(ソーシャルストーリー)で「自分の話をしたい時は、相手の話も同じくらい聞いてあげると聞いてもらえることが多い」ことを教えようかな,と考えています。

任せたよ!

(仕切る : 01/29)でのV君がBさんに「僕,人に教えるの苦手やからBさんが卒業までにW君にマナーを教えてよ」とお願いをしていました。Bさんは「卒業する私よりもV君が教えた方がいいんじゃないの?」と答えました。V君は「みんなそう言うやん~!」と言いつつ「しゃーないかなぁ…」と少し納得している様子でもありました。

前回は職員から「仕切ってほしい」とお願いされると「うーん…」と悩んでいたV君ですが,先輩に言われるとやる気を見せます。職員等,大人からの声掛けも大事ですが,先輩や友達からの声掛けは大きな力を持っています。大好きな6年生の卒業が近づくにつれてこれからの自分の役割について真剣に受け止めているようです。

「やっぱりW君は苦手やなぁ」と言っているV君ですが,先輩達に後押しをしてもらって少しずつやる気が出てきているようです。V君,任せたよ!

缶がありません!

職員がK君に「アルミ缶を20本持ってきて缶潰しをしましょう」と作業課題の指示を出しました。するとK君はアルミ缶数本と,ペットボトルを十数本持って来ました。職員が「ペットボトルじゃなくてアルミ缶だよ。」と指示を出してもK君は動こうとしません。

職員がアルミ缶のある倉庫を見に行くとアルミ缶は底をついていて、K君が持ってきた分しかありませんでした。K君は「アルミ缶が少ししかないけど20本って指示されたから足りない分はペットボトルを持っていくか」と判断したのでしょう。

倉庫にアルミ缶を取りに行った時,あるいは「ペットボトルじゃなくて~」と言われた時に「ありませんでした。」「できません。」といったことをK君が職員に伝えることが出来たらすぐに解決できたと思います。

K君は機能的言語のみられない子ですがiPECSを用いてコミュニケーションを取ることが出来ます。しかし,こうした場合に援助を求めることができません。作業課題で欠品を職員に「ありません。」「○○が△個足りません。ください。」といった練習はしているのですが、汎化はしていないようです。機会をとらえて練習が必要だと感じました。

理由を考える

(悪くないのに「ごめん」て言うか? : 01/20)でのQ君が,Yさんと職員でドッジボールを楽しんでいました。Yさんは鬼ごっこが好きで,「鬼ごっこしたい!」と提案をしましたがQ君がシュン...と黙ったので「じゃあドッジボールはどう?先生と3人でチームを回しながら遊ぼうよ」と別の提案をしてくれました。

するとQ君は「それなら一緒にやろうかな!」と乗り気になり,楽しく遊ぶことが出来ました。

振り返りの時に「今日は積極的に遊んでいたけど何か理由はあるの?」と聞くと「うーん…」と考え込んで,「前に先生が言ったようにルールのある遊びが好きなんかな,鬼ごっこは嫌やけど色鬼とか高鬼は楽しかったし。」と話してくれました。「やっぱりそう思う?じゃあ次鬼ごっこの提案があった時は『何かルールのある鬼ごっこやったらいいよ!色鬼とか!』って話してみたら?」と職員が提案してみると,「ちょっと考えてみるわ。」とQ君は話してくれました。

以前はすぐに「わからん!」と言っていたQ君が自分で理由を考えようとしていたことに驚きました。Q君はナラティブストーリー(ソーシャルストーリー)に取り組んでから時間を守るようになったり低学年の友達と優しく接してくれるようになりました。まだまだ形式的な他者理解ではあるけれど,この理解に支えられて,友達に断るときの「理由を考えてみたら?」という提案が役に立ったのかもしれません。

引き続きQ君と社交マナーの背景にある他者理解に取り組み,ロールプレイなどにも取組んでいこうと思います。

友達との約束

PちゃんはiPadでゲームをすることが好きな子です。特にピンクのカバーを付けているiPadにはお気に入りのゲームが入っている様で,他の子がそれを使っているのを見ると天井に向かって「ピンクタブレット~~!!!」と大声を出してパニックになってしまいます。その度に適切な要求行動に修正をする「やり直し」をお願いしています。

U君がピンクタブレットを使っている時はPちゃんはパニックになりません。落ち着いて「貸してください」とお願いをしに行きます。ここ半年程,U君にPちゃんがピンクタブレット使いたいと適切に要求してきたら拒否しないで『17時になったら僕と交代してね』と交渉する様に取り組んでもらいました。Pちゃんには交代の練習,U君には交渉の練習と言うことで半年間積み重ねてきました。今は,PちゃんはU君との交渉の意味が分かり,U君が「時間になったから僕に貸して」と言うとPちゃんは「どうぞ,ありがとう」と言って渡すことが出来るようになりました。

すると先日,C君がピンクタブレットを使っているとPちゃんは「ピンクタブレット~!」と叫んだのですが,C君がU君と同じように「この時間になったら交代してね」と交渉をするとPちゃんは時間ぴったりに「どうぞ,ありがとう」と渡したのです。U君と約束をする経験を積んでことが他の友達に対しても出来るようになりました。これにはC君も他の職員も驚いたそうです。適切な行動をした時に褒めればその行動は強化されていきます。ABA(応用行動分析)の成果を目の当たりにした瞬間でした。

アイコンタクト

Gちゃんと一緒にその日の山登りで食べるラーメンとお菓子を選んでもらおうと買い物に行きました。すてっぷから近いドラッグストアに,Gちゃんはルンルンでお買い物に行きました。

機能的コミュニケーションの弱い子なので,会話での確認は難しいですが,「たけのこの里」を取ると一度職員の顔を覗き込み,次にサッポロ一番を取るとまた職員にアイコンタクトを取ってきました。「これでいい?」の合図です。

以前までは欲しいジュースがあったら冷蔵庫に向かって「ジュースください!」とお願いしていたり,自分がのりたい車に乗れるよう配車表の顔写真を動かしたりしていたGちゃんが,大人の了解がいる行動には確認を求めるようになってきたのです。

(視線が合うようになってきた:2021/10/21)でも書きましたが,適切なコミュニケーションをした時に褒める,ということを繰り返してきました。最初はご褒美のお菓子と褒め言葉でしたが,褒める事を続ける中で、大人の評価を意識できるようになってきたのです。最近ではGちゃんが「ルールが分かりにくい子ども」から「適切に教えればルールが守れる子ども」という見方に変わってきています。

今Gちゃんにスケジュール支援をしています。以前とは違い,スケジュールを勝手に動かすことはありません。少しずつ練習を重ね,定着をさせていこうと思います。

先輩の姿を見て学ぶ

新しくすてっぷに来た2年生のY君はとても穏やかな子ですが,中々自分の気持ちを言い出せない子です。マインクラフトが好きなようですが,遠慮をしているのか友達がしているのを後ろから眺めています。職員が「一緒に遊んでもいいよ」と促しますが「見てるだけでいい」と答えます。

そんな中,同じ2年生のZ君が「一緒にマイクラしよう」と誘ってくれました。するとY君は少し考えて「やる!」と言ってZ君と一緒にマイクラを始めました。

Y君が最初見ているだけだったのはパソコンの操作方法がわからなかったから,ということでした。それをZ君に伝えると,「僕教えるから一緒にやろうよ」と誘ってくれたのです。

今まで先輩のことが大好きで,誘ってもらいながら一緒に遊んでいるだけで楽しかったZ君が初めて自分から友達のことを「一緒に遊ぼう」と誘いました。Z君自身は「なんで誘ったのか?」と上手く理由を話すことは出来ませんでした。しかし,きっと今までの先輩の姿から「こうしたら友達は喜んでくれる!」と学んだのでしょう。

友達と遊んだ方が楽しいやん

設定遊びが終わった後,W君が「スマブラ(ゲーム)をしてもいいですか?」と聞いてきました。W君は宿題が嫌いなので,事業所で宿題をやりたがらないのですが,今は「終わったら好きなゲームが出来るよ」という約束で頑張っています。シャイなW君ですが,とても大好きなゲームなので「ゲームがしたい!」と積極的に申し出てきました。

すると1つ上のR君が「僕も一緒にやっていい?」と聞いてきました。初めは「パソコンでゲームする」と言っていたのですがW君が「スマブラしたい!」と言っているのを聞くと少し考えて職員に聞いてきたのです。許可をすると2人で協力しながら配線等の準備をし,楽しくゲームをしていました。

後からR君に「最初はパソコンしたいと言っていたのになんで変えたの?」と聞くと「あのゲームは友達と一緒にやって面白いやつやから」と答えてくれました。普段は口が悪い,と責められがちなR君ですが友達のことを思って行動する一面も持っていたのです。

今すてっぷに通っている小学6年生の子ども達は3月で卒業をします。「一気に6年生卒業しちゃって大丈夫かな?」と思っていましたが,今日の姿を見て安心をしました。

“書いて覚える学習”に必要な力 Y先生のじゃんぷ通信11

「書いて覚える学習」に必要な力 Y先生のじゃんぷ通信11

学校の宿題には漢字ドリルを毎日書いて覚える宿題がどの学校にもあります。確かに我々親世代も、小さい頃は書いて覚えることを経験しています。書いて覚えることに何の疑問も持たないのが当然かもしれません。

先日「読み書き障害」の研修会があり、その中で発達性ディスレクシア研究会理事長の宇野彰先生からこんなことを教えてもらいました。

実は“書いて覚える学習”の中には次の5つの力を同時にやっているということでした。

①形態をとらえる「視知覚の力」(目で漢字等の文字の形をとらえる)

②とらえた形を覚えておく「視覚記憶」の力(目で見たものを短時間覚える力)

③だいたいは読めるので「音の記憶」の力(音としても記憶する力)

④意味も分かるので「意味の記憶」の力(その漢字の意味も記憶する力)

⑤「筆順の記憶」の力

子ども達がノートに書く作業はじつはこんなに多くの力を使っているのです。ほとんどの子ども達は大人と同じように無理なくこなしていますが、この力のどこかで困っていると、それをカバーするのにエネルギーを使いすぎて、他の力にも影響が出てきている子どもたちがいます。

・「えーと、『せ』という字はどんなんやった?」と思い出すのに2秒ぐらいかかります。

・漢字を写すのに、ドリルの手本を何回も見直さないといけない。

・ノートに書いているうちに、一本線が足りない字になってしまう。

などなどの様子が見られます。こんな時に「ちゃんと見なさい」「書いたら覚えるはず」と言っても解決しません。

宇野先生は、5つの力を同時に使うことがうまくいってない時は「分けて学習する」といいと言われます。放課後デイじゃんぷでは、その子の困りに合わせてどの力を使いやすくするかを見つけながら取り組めるようにしています。子ども達の見せる様子から、こんなことをアドバイスしていると次は紹介していきます。

ランニング

ASD者のランニングを扱う映画、古くは監督がロバート・ゼメキス、出演がトム・ハンクスの「フォレストガンプ」。日本では、2007年TBSドラマでで二宮和也(嵐)主演でも放送された韓国の元映画「マラソン」が思い起こされます。X君も走ってみるかと職員が走りに連れ出すと、それまで暗かった顔色が消え楽しそうに走ったそうです。X君は最近、お箸の上げ下げまで指示待ちになって生活がしにくくなっている中学生です。

X君は小さい時多動で、すぐにいなくなってしまう子どもでした。その多動が収まるとしばらくは適応性が伸びたのですが前思春期の6年生頃から指示待ちが多くなり日によって変動はありますが、人がいるところでは細かな指示をX君から要求し指示されないと活動ができない様になっています。ただ、歩いたり簡単な調理をする時は指示待ちの姿はないので、外歩きを毎日取り入れています。

一緒に歩く職員がこれではつまらないと思ったのでしょう。一緒に走ってみることにしたそうです。そうすると、とても嬉しそうに走るので、何かを目標にして走れば周囲も目標を持って一緒に走れるかなと考えました。1時間程度走れるようになったら市民大会などに参加できるので、まずは15分くらいからトレーニングプランを立てています。

ただ、わが事業所の平均年齢は50歳と若くはないので、まずは自転車伴走で安全に走れるトレーニングからします。目標は木津川マラソン宇治川マラソンくらいを設定すればと思っていましたが、軒並みコロナ中止です。一斉に走るのが感染率を高めるなら、京都マラソンはやったのだから50人ずつ時間差出走すれば出来るじゃないかと思うのですが、「触らぬ神に祟りなし」「当たらぬ蜂には刺されぬ」「触り三百」とどの主催者も後ろ向きです。でも、自転車伴走トレーニングはやってみようと思います。

仕切る

V君に、来年はV君が小学生では最高学年だから後輩たちを仕切ってほしいとお願いすると、申し訳なさそうな顔をして「僕は無理」と言います。理由を聞くと自分は人づきあいがうまくないので自信がないそうです。いつも、みんなと楽しそうに遊んでいるのに「人付き合い」は難しいと思えるようになったところが偉いなと思います。V君は友達のことについてはあれこれ批評するのです。~君は周りが見えてないとか~さんは一方的だとか、あの職員は言っていることに筋が通ってないとか、会話の中では結構的確に評価しているのです。

V君、友達の事よくわかっているから仕切るのは適任だと思うけどなと返すと、「あのな、人の事が分かるのと、リーダになって人を仕切るのは全然違うねん」ときっぱり言うのです。そういえばV君昨年の運動会では応援のパートリーダーに立候補して頑張っていました。リーダーの役割を果たして少しわかったことがあったのかなと感じました。立候補した時は、舞い上がっていたのですが、練習が進むにつれて「パートのリーダーやからね。全体リーダーに合わすだけやから」と念を押すようになって少し冷静になっていたので何か考えるところがあったんだとは思っていたのです。

「そうか、仕切るのは嫌か。だとすると次の候補は君が嫌っているW君だけど大丈夫かな?」V君しばらく考え込んで、「W君はな、話は合わせるの上手やし、最初はうまくやると思う。だけど口の利き方がきつい時があるから、だんだん嫌がられるのとちがうかな」と語ります。「そんなこと言わずに二人で力合わせて行くしかないよ」と返すと、「う~ん、僕は向いてないねんけどな~」と真剣に考えこんでいました。今まで周囲の事など顧みず体を動かすことにしか興味がないと思っていたら、気が付かないうちにV君結構成長したなと感じています。

ハサミ

U君がスケジュールに書いてもいないのに「ハサミくださ~い」と言って牛乳パックを分解する作業を要求しました。U君のこれまでの自発的な要求と言えば「キッチンラーメンくださ~い」と「サイダー飲みま~す」だけだったので職員は驚いたと言います。

U君は自発的な要求が少なくて、結果、事業所から飛び出して大人の注目を集める不適切行動になってしまうので、「嫌ではない作業」に大人が注目して褒めると言うことを繰り返してきました。その結果注意喚起行動はなくなったのですが、好きなことがなかなか見つからないのは同じでした。

そんな中での「ハサミくださ~い」だったので、ハサミを使う活動が好きなことが分かったのです。お母さんに聞くと小さい時にはハサミでいろんなものを作るのが好きだったそうですが、大きくなると使わなくなったそうです。原因は不明ですが、切り出すレパートリーが尽きて飽きたのかもしれません。

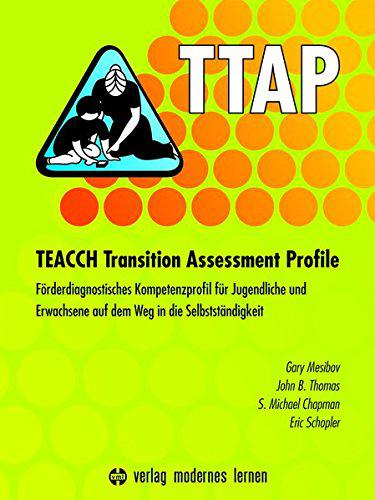

たまたま、他の人が作業しているのを見てハサミ大好きが蘇ってきたようです。U君たちの好きなものを探すのには大変苦労をしています。好きなものがないと、新しいことや苦手なことに取組む際に交渉ができないからです。だんだん上手になっていくということは伝えにくいので、どうしても好きなことと引き換えの交渉が大事だからです。らーめん・サイダー・ハサミと、飽きないうちに次の好きなものを探すために、TTAP(TEACCH Transition Assessment Profile:移行アセスメントプロフィール)を使ってみようかなと考えています。

信頼関係を作るとは?

Tちゃんが、怒ってヘッドホンを破壊したと報告がありました。理由を聞くと、Tちゃんのスケジュールを無視して公園に連れて行こうとしたのが原因です。何故スケジュールを無視したのか聞くと、タブレットで遊んでばかりさせないで公園で体を動かした方が良いと職員が思ったからだそうです。そして、ヘッドフォンを壊した後はやり直し行動(別の穏やかな方法を教える)もさせなかったと言います。不適切な行動をしたTちゃんには、エラー修正より謝らせることが大事だと言いたそうです。

これをTちゃんの視点から考えてみます。「通所してきたら先生がスケジュールを示して今日の内容が分かったので嬉しいな。他の場所では、何が起こるかわからないので、好きな事だったらいいけど突然嫌なことが始まるとドキッとしてムカムカするからいやなの」「今日は公園に行って遊んで、帰ってきておやつを食べて、タブレット遊びだ、わたしタブレットで踊りの動画見るの好きなんだ楽しみー」。

タブレットで動画を見ていると突然職員が公園に行こうと言います。「えーっ!来た時にスケジュールでタブレットって約束して貼ってあるじゃん。なんで約束やぶるのー?しかも突然だし、交渉もないし、あムカムカしてきた!えーい ヘッドホン潰しちゃえ!」

「なんか外に連れ出されてヘッドホン潰したらだめっていうけど、ごめんなさーいって言ったら中に入れてくれた。そうか、ごめんなさーいと言うと中に入れるんだ。いいこと覚えたっと」「ヘッドホン潰したら、またタブレットで動画見る事ができたよ。うれしーなー。これから、タブレットを止めさせられてムカムカしたらヘッドホン潰せばいいんだ」

私たちは、子どもとの信頼関係を結んでこそ療育成果があがるとよく言います。子どもとの信頼関係とは指導者の一方的な思い込みではありません。子どもとの約束を守る中でしか信頼関係は結べません。大人が一方的に決めるのは約束ではないのです。子どもに説明し子どもが理解をしてこそ約束なのです。どんなに素晴らしい療育も子どもとの信頼関係が崩れてしまっては効果は上がりません。逆にやればやるほど子どもの信頼を失います。スケジュール指導は子どもとの信頼関係(お互いの約束・交渉)の中で成立するものですし、ASDのスケジュール表は信頼関係そのものと言っても過言ではありません。

家庭がもたないです

Sちゃんのお母さんから、「先日まで真ん中の子が学校で濃厚接触だったので十日休んでほしいと言われて欠席してやっと終わったと思ったら、今度は保育所で下の子どもが濃厚接触だから休んでほしいと言われて、家族はいつも濃厚接触者の濃厚接触者だから、全員学校や園を20日間休み続けることになります」と連絡が入りました。

濃厚接触者の濃厚接触者は保健所は隔離対象に規定していません。保育所や学校に行って同じクラスにいれば濃厚接触者の可能性は高いです。しかし、そもそもこの感染症は無症状の人がものすごく多いのです。そんな規制をしても見えないところで感染は広がっています。そして、たまたま発熱した子がいると検査をして感染が発覚すると言う体です。

今回の感染症の感染力が強いというのは、気がつかないうちに感染し気がつかないうちに感染させているから広がるのです。そして、その周囲を検査すれば無症状の人を含めて陽性者数はどんどん増えます。そして、この数値変化だけを見て怖がる人に不安を与えたくないと、石橋をたたいて渡ろうとする管理者がどんどん増えていくという仕組みです。

その結果、保健所が規定もしていない濃厚接触者の濃厚接触者も学校に来てくれるなと言う判断がまかり通るようになります。ただ、そんなことをしても無症状感染が続く限りは予防したことにはなりません。つまり、根拠のない安心感を与えることは可能かも知れませんが、予防効果としては科学的に全く意味のない協力要請をしていると思います。

毎日、感染者数が史上最高に達したという報道が続いています。これは、降り積もった雪の深さではなく、どの範囲まで降ったかと言うに等しい報道で、こんな報道を毎日繰り返すのはほとんど意味がないです。感染症の報道で第一義に必要な情報は降雪報道で言えば深さです。つまり症状なのです。ほとんどはすぐに溶けるような雪がどこまで降ったかなどの連日の報道は意味がないのです。

それでも雪が降ったのは事実ですからまだ良いです。しかし、降ってもいない雪を、周辺地域で降るかもしれないから外に出るなと言い。ついには、降るかもしれない周辺地域の周辺地域だから外に出るなと言っているに等しいのです。しかも、その降雪のほとんどはすぐ溶ける雪です。さすがにこれは正しい判断とは言えません。

Sちゃんのような家庭はきっと少なくないし、まだまだ増えると思います。科学的で民主的な思考ができれば、休んでほしいとは言えないはずなのですが、科学も乗り越えて効果のない協力を市民の義務だとばかりに求める姿は、いつか来た道を思い出させ、感染症より恐怖を覚えさせます。

※京都府のQ&Aより

Q3. 職場に出入りしている別の業者の社員が濃厚接触者と判定されました。この場合、自分の職場の人間も濃厚接触者になりますか。

A3. 濃厚接触者は患者との接触者を指します。そのため、濃厚接触者と接触してもただちに濃厚接触者と判定されるわけではありません。

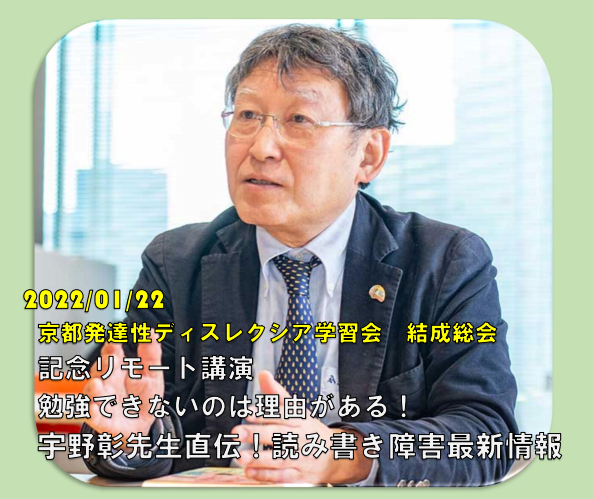

京都発達性ディスレクシア学習会 記念講演に宇野彰先生

1/22の土曜日、学習障害の中核ともいわれる「発達性読み書き障害」について発信していこうという「京都発達性ディスレクシア学習会」の設立総会が開かれました(NPO法人ホップすてーしょんはこの事業を後援しています)。乙訓地域近隣の50名程の学校教員や教育委員会関係者、児童通所施設関係者が集まって設立されました。

本事業所では、学びの広場じゃんぷで発達性読み書き障害の児童生徒の療育を1年前から開始しています。発達性読み書き障害はまだ一部の大人にしか知られておらず、特別支援教育に関わる教員や発達障害に関わる福祉関係者でも、読み書き困難の問題を知的障害が原因と考えていたり、学習量が足りないから読み書きが不十分だと考えている人が少なくないことです。

発達性読み書き障害は先天的な脳の障害で、知的障害や当事者の学習努力とは何ら関係がないものです。文字を音に変換したり音を文字に変換することを音韻処理と言いますが、この変換処理が障害を受けていて読み書きの速度が遅くなるのです。

読み書き障害の子どもはいませんかと教員に聞くと、読めない子はいませんという教員が多いです。発達性読み書き障害は全く読めない子だけを指すのではなく、読み書きの速度の遅い子どもも指している事を知らない教員が多いのです。

読み書きが遅いという事は、苦手な読み書きが入るとその処理にものすごくパワーが奪われるということです。慣れない作業をするとすぐに疲れたり集中力が落ちたり、創造的なことが考えられなくなります。同じように、発達性読み書き障害の子どもはいつまでたっても慣れない作業状態が、学校で長い時間続いていると考えるとイメージがしやすいと思います。

この事実をまず、多くの学校関係者、保護者、子どもに関わる全ての人に知って欲しいと言う目的でこの会は設立されました。記念講演には、発達性読み書き障害では我が国で第一人者である宇野彰元筑波大学教授にご講演いただきました。視聴者からは、もっと早く宇野先生の話を聞きたかったという感想が寄せられています。一人でも多くの関係者が「発達性ディスレクシア」を知り、適切な支援方法があることを学んでほしいと思います。この会の事業をホップすてーしょんは長く支えていきたいと思います。

自発的に嫌を表現する

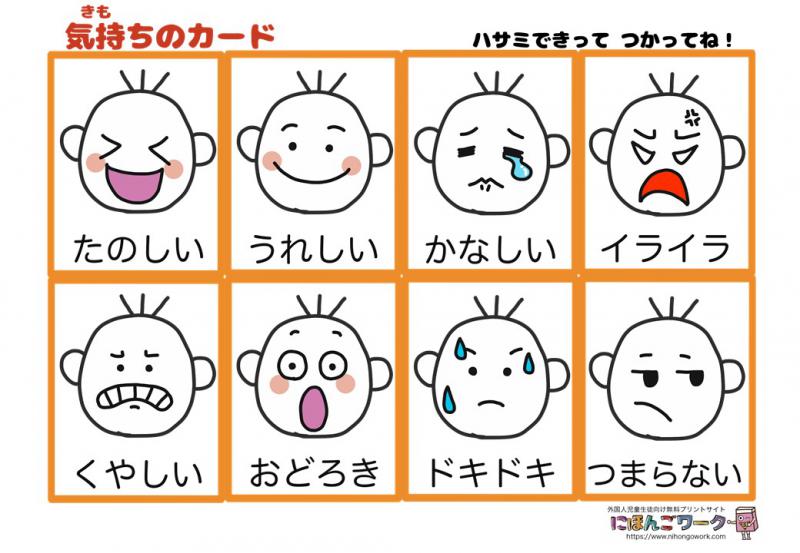

R君の感情表現はどうすれば引き出せるか話し合いました。例えば、作業中につかれてしまって、もうやりたくないと思った時に、絵カードで「疲れたから もうやりたくない」をどのようにして教えればよいかという事です。そもそも、疲れたとかしんどいとか、元気とか嬉しいとかの表現を教えていなければ、せいぜい作業カードの上に✕カードをかぶせて「作業なしです」と持ってくるくらいしか方法がないです。

理由まで明らかにするには体調や感情の表現が必要になります。PECSには感情の表現はありません。「嫌です」は応答のコミュニケーションとしてフェズ2で身振りなどを教えますが、自発の嫌です表現のトレーニングは掲載されていませんから、これらはアドバンス編に入ってくるのだと思います。また、自発的な感情の表現についても初級マニュアルにはのっていないので、教えるのは結構困難な内容なのかと思います。

障害が重くても自分の体調や感情が伝えられたら、具体的に助けてあげられない場合があるにしても、相手に伝わったことでカタルシスを得る場合はあると考えています。R君にも「元気」「うれしい」「やりたい」と「疲れた」「悲しい」「嫌だ」を教えていきたいと思います。具体的にはスケジュールを伝える時と、作業や課題が終了した時に表情カードを選んで表現するように教えたいと思います。ほとんどは「元気」や「うれしい」かもしれませんが、きっと疲れる時や嫌な時もあるはずなので機会を見つけて教えていけたらいいなと思っています。