今日の活動

興味があるのは良いことです!

先日,相談事業所とのモニタリングで「A君が学校でもとっても生き生きしてるんです!」と話を聞きました。A君は学習に向かいはしますが,苦手な算数の問題等は避けようとする姿がありました。(最後までやり切りますが)

今年の夏ごろ,突然漢字に執着する様子が見られました。漢字の学習をしている時でもそうでないときも,「〇〇って漢字はあるの?」「習ってない漢字は入ってる?」と質問をするようになりました。

お家や学校でも同じことをしているらしく,大人の思いとしては「それよりも今の勉強をしてほしいなぁ…」となるところです。

ですがその気持ちを受け止めつつも今の学習に向かえるよう工夫をする,ということになり,家庭,学校,じゃんぷ全ての場所で同じように対応をすることになりました。

「文章問題の漢字を教えて!」と言われると「問題終わったらね」「今日の算数の終わったら珍しい漢字5個教えるよ」と,その興味を引き出しにしながら学習に取り組みました。

学校,家庭,じゃんぷと同じ対応をするとA君はどこでも学習に意欲的に取り組み,難しかった文章問題も少しずつ自分で取り組むようになっています。(文字に興味を持ってくれたので文章を読む機会が必然的に増え,読む力がついたこともあります。)

子どもが何かに興味を持つことは素晴らしいです。そのことをないがしろにせず,学習に関連付けたりして学習に向かうための引き出しにすることが大事です。

また,今回は関係機関が同じ理解をし,共に支援が出来た事も大きいと思います。子どものことを理解し,共に支援をする。大事だなぁ~~!!!

出来てるよ

先日じゃんぷに来ている6年生の子どもと歴史新聞づくり(学校の課題)をしていました。自分で計画を立てる 投稿日時 : 11/30で紹介した子どもです。

自分で文章をまとめることが苦手な子なので,理科や社会のノートまとめをじゃんぷでしています。社会の歴史新聞づくりが最後に残っていた課題でした。書くテーマを学校の先生に自分で確認し,「書くとこ決めてきたよ」と言ってくれました。自立的に取り組めるようになってきています。

さて,国語の習っている単元としてはそろそろ卒業文集に取り組むころだろう,と思い「卒業文集取り掛かってる?」と聞くと,「もう始めて下書きもう終わるよ」と教えてくれました。

なんと自分で「一緒に考えてください」とお願いし,学校の先生と文章化を整理しながら下書きを進めていたようです。自分の取り組みやすいやり方を見つけ,自分で援助を求めることが出来たことに成長を感じました。

「ティーバッティングでも役に立つ!」

すてっぷでは公園に行ったら、集団遊びに取り組む時間を作っています。時にはボールを持って行き、ドッチボールやサッカー、野球などの球技をすることも。集団遊びで野球をするときは、2チームに分かれるほどの人数もいないので、打つ人と守る人に分かれるようにしていました。ただピッチャーが投げるようにすると、なかなか打てなかったり、ストライクも入らなかったりで、守備をしている人が退屈になることがよくありました。そこで、 二人で打ったホームラン(2022/9/14)で紹介したように、今はピッチャーをなくして、ティーバッティングで打つようにしています。そして打つ人、守る人に加え、キャッチャーをする人を作り、返球を受け取ってティーにボールをセットする役割を持たせました。そして、その3つを順番交代で回して集団遊びとして取り組んでいます。

先日も、支援学校中高等部生のメンバーで、ティーバッティングで遊びました。はじめに打つ順番を決めて、打つ人の次の人がキャッチャーをして、残りの人で守備をするようにすることで、自分たちで意識して順番交代ができました。中学部生のYくんは、キャッチャー役に大張り切り。打つ人のためにボールをセットしたり、ティーの高さを変えてあげたりしています。自分が守備をしているときに、バッターの人にティーの高さが合っていないのにキャッチャーの人がなかなか気づかなかった時は、守備位置からティーまで走っていき、ティーの高さを変えてあげることもありました。

さて次のバッターは中学部生のZくん。厚着で動きづらい中、バッティングに臨んだものの、打ち損じてティーを倒してしまいました。Zくんは上着を脱いで、ベンチに置きに離れます。すると守備をしていたYくんはティーまで走っていき、ティーを起こしてあげました。ところが、上着を脱いで戻ってきたZくんは、邪魔をしに来たと勘違い。そこで職員が間に入り、YくんからZくんにどうしてそうしたか説明する機会を作りました。Yくんは「倒れたのを立たせたんだよ」と説明でき、Zくんは「分かったけど、いいから。自分でするから」と答えることができました。

Yくんは、人の役に立ちたいと日常の中から手伝えることを探してがんばっているところです。集団遊びの中で役割を作ることは普段から心がけていることですが、その積み重ねがあって、Yくんが自分を輝かせる場面にたくさんチャレンジすることができているのだと思います。

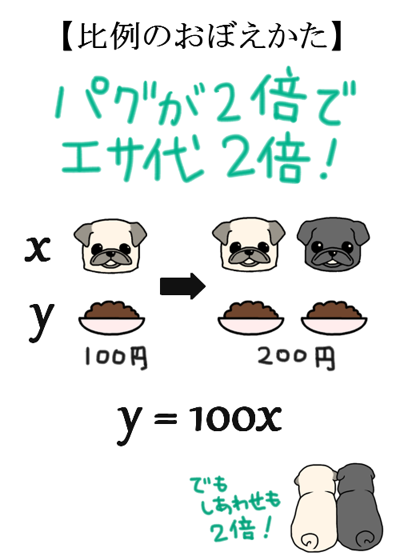

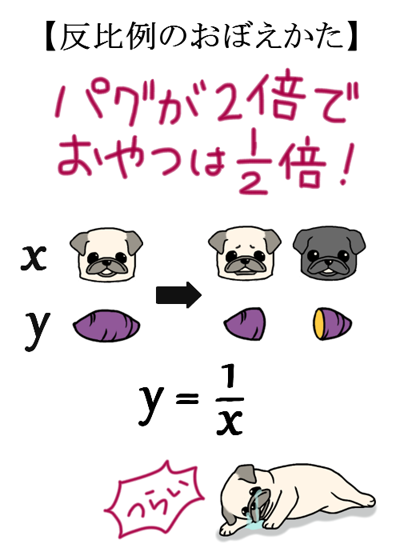

比例・反比例

比例・反比例は小6の算数で習い,中学,高校の数学科でもずっと使っていきます。

この単元では文章を読んで式に直し,「比例か」「反比例か」を答えることがあります。例としては

①180ページある本をxページ読んだ時,残りページ数をyとする。

②半径がxcmの円の周の長さをycmとする。円周率は3.14とする。

③90cmのリボンをx等分したときの1本分の長さをycmとする。

④面積が20cm²の長方形の縦の長さをxcm,横の長さをycmとする。

といった問題が出てきます。上記の4つを「y=」の式に直し,比例なのか反比例なのか,どちらでもないのか答えます。

「表にすると簡単だ」と思いつつ,以外とそう簡単ではありません。比例はどのような関係なのか,反比例はどのような関係なのかを把握しておかなければなりません。さらに上記の問題では既習事項が定着している前提の問題です。読みや想像が苦手な子どもにとっては難しい問題です。

こういった問題の時,まず比例と反比例がどのような関係なのかに立ち戻ることが必要です。この問題に迷っていた子どもに下のイラストを見せました。すると「あ~そうやったそうやった。だからこれは…」と問題を解き始めました。

文章が羅列してあると混乱もしやすくなります。そういう時こそ原点に返ることが大事なのかもしれません。

本文に関係ありませんが面白かったのでこちらも載せておきます。↓

(画像元 パグまんが めー語)

「僕の数は何だろう?」

相手の心理を読む要素のあるゲームは、なかなか難しいですが、だからこそ好きという人が多いのかもしれません。犯人は誰?(2022/6/24)で紹介した「犯人は踊る」も、隠れている相手の手札を読むことが、勝利につながります。ただし、ババ抜きしたり交換したりで、犯人カードがあっちにきたりこっちにきたりするので、心理を読むことが絶対条件というわけではありません。その点も「犯人は踊る」が好きな子が多い理由なのでしょう。詳しくは上記の記事をご覧ください。

さて先日、「コヨーテ」というゲームに取り組みました。このゲームは逆に、自分の情報が分からないゲームです。どういうことかというと、ゲームの初めにある数が書かれたカードが一枚ずつ裏向きで配られるのですが、そのカードを裏向きのまま自分のおでこにつけます。つまり、自分のカードの数はわからないまま、ゲームが始まります。ではどのように推理するかというと、他の人から情報を読み解くしかありません。他の人は自分から見れば表向きにおでこに着けているのですから、その人の数が何なのかわかります。さらに、ゲームとしては、1人ずつ数を増やしながら、順番を回していきます。そして全部の合計数を超えてはいけない(正確には超えたことがばれてはいけない)という条件もあります。なので他の人の数の増やし方から、自分の数を推理することも可能ということです。

先日取り組んだ時のことです。職員が3、Wくんが20、Xくんが4のカードでスタートしました。Wくんから数を言っていくことになり、Wくんはまず「5」と宣言しました。ところが次のXくんが「25」と宣言。職員の3、Xくんの4しか見えていないWくんからすると、Xくんが「25」と大きい数を言ったのは、自分の数が「20」だからではないかと推測できたのでしょう。案の定、Wくんは次の番で、自分の数と予想した20と、見えている職員の3、Xくんの4とを足して「27」と答え、それがまさしく合計の数。次にXくんが宣言した「28」が、アウトの数になってしまいました。終わった後で、Xくんとは「Xくんがいっきに20増やしたから、職員とXくんの数が見えているWくんは、自分の数が20だとわかったんじゃないかな」と振り返りました。

自分の数が分からない中、相手の数と相手の宣言から、自分の数を推理するということもさることながら、相手の視点に立って、自分の発言が相手の思考にどういう影響を与えるのかを考えるということも、コミュニケーションのよいトレーニングになるかもしれません。ですが大事なのは、ゲームとして楽しめたかどうか。楽しい時間を過ごせた中で、何か一つ落とし込めそうなことを職員が見つけられたら、その点にしぼって、職員と振り返るようにして支援しています。