今日の活動

「おにごっこしよう!」

支援学校小学部のIさんは、公園で遊ぶのが大好き。スケジュールで見通しを持ち、自分の勉強が終わったら、「公園!」と言って砂場遊びの道具や自分の水筒を準備して、友だちや職員と一緒に出掛けていきます。公園では砂場で遊んだり、裸足で砂の感触を楽しんだり。時には公園に来ている地域の子に話しかけて、一緒に遊ぶこともあります。

友だちと遊べることが何かないかなと考え、「おにごっこ」をしてみることにしました。職員に追いかけてもらうと、喜んで走るIさん。ただ、「おに、交代」と伝えると、「おにはイヤ!」と拒否します。「おに」という言葉と、「追いかけて遊ぶ」というイメージが結び付かなかったのかもしれません。

そこで、職員と1対1でシミュレーションしてみることにしました。「○○さん(職員)が、おに」と伝え、Iさんにタッチします。そして、「Iさんがおに。タッチして」とおにの役割を伝えました。するとIさんは、職員にタッチしてきたので、「じゃあ次は先生がおに」と、おにが交代したことを説明しました。そしてタッチするまでの時間(追いかける時間)を少しずつ長くしていき、何度も取り組みました。

そうして今では、職員と順番におにを交代しながら、長時間おにごっこで遊べるようになりました。友だちともおにごっこで遊ぶことに、少しずつチャレンジしています。おにごっこが大好きになったIさん。公園に行ったときに地域の子に「おにごっこしよう!」と声をかけるようになりました。スモールステップで取り組んできたことで、Iさんが友だちと遊べることが、また1つ増えました。

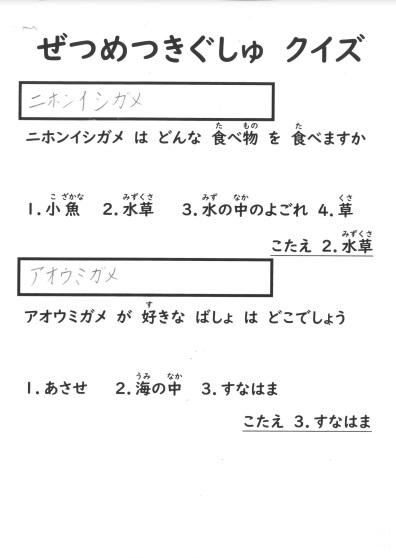

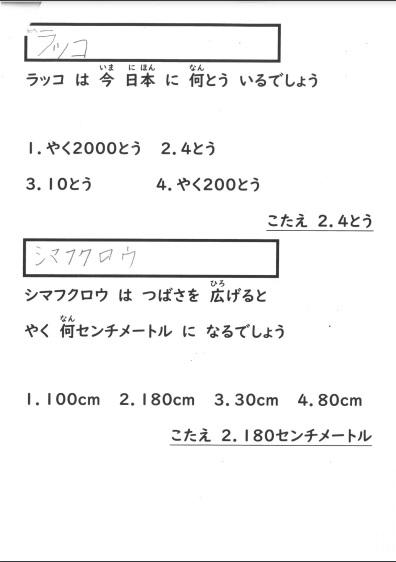

クイズを作って発表しよう

「どうぶつずかんを読もう!: 10/13」で紹介した子どもと,休憩時間にみんなで遊ぶ取り組みについて一緒に考えていました。「〇〇君が今まで集めた動物図鑑でクイズ作って,クイズ大会をしてみたら?」と話すと.「いいよ!やろうやろう!」と言ってくれました。

読み書きが非常に困難な子なのでみんなの前で文章を読む,ということは嫌がるかなと思ったのですが…とても乗り気になってくれました。

今まで集めた動物図鑑カードを持ってきて,個別学習の中でクイズ作りをしました。「2年生もいるから選択式にしたほうがいいかな…」「難しいから〇問正解した人にはボーナスのおやつプレゼントとかしたいな」「ラッコの数とか俺もびっくりしたからみんなも驚くんじゃないかな」…たくさんのアイデアを出してくれました。

動物の名前書いてくれないかな~と思い,問題のテーマとなる動物の名前を書く欄を作ったのですが,「ラッコ」を書いて力尽きたようで「後は先生が書いて…」となったのですが…それでも苦手な文章読みを頑張って何回も練習し,みんなの前で発表してくれました。

下の画像はその子と一緒に作ったクイズの原稿です。文章は文節ごとに空白を作り,該当学年まで習った漢字を使いつつも読み仮名をつけています。単語のまとまりを意識して読む練習にも繋げています。

「ふえおにならいいよ」

走るのが大好きな子どもたちでも、鬼ごっこは苦手という子は少なくありません。すてっぷにも、鬼ごっこはちょっと…、と言う子がいます。話を聞いてみたり様子を見てみたりすると、自分が鬼役になった時に友達を捕まえることができないという不安感や、逃げきれずタッチされて鬼役になってしまって気持ちを切り替えられないしんどさがあるようです。

そこですてっぷで鬼ごっこをするときは、ふえおにをすることにしました。普通の鬼ごっこのようにタッチして鬼が交代する鬼ごっこ(代わり鬼)ではなく、タッチしたら鬼役が増えるというルールです。『鬼に交代する=ネガティブなイメージ』のすてっぷの子たちに、ふえおにでは『鬼役になる=一緒に追いかける役割の仲間になる⇒友達と協力できる』というポジティブな考え方を伝えてみました。

すると、鬼ごっこが苦手だった子どもたちも、ふえおになら元気に最後まで遊べるようになりました。今までは「鬼ごっこがしたい!」という意見に、「僕は絶対嫌!」と強く拒否していた小学生のH君も、「ふえおにならいいよ」と受け入れられるようになりました。そして、みんなで遊ぶ機会も増え、鬼役に慣れていくうちに抵抗感も薄くなり、今では普通の鬼ごっこ(代わり鬼)にもチャレンジできるようになったのです。

遊びをした時間が、子どもにとってネガティブなイメージで終わらないように、まずは「参加できて、一緒に遊べた。」ことを褒めていくことが大切だと考えています。子どもたちが楽しく遊んでいると、大人もついつい時間を長くさせてしまいますが、疲れがたまってきたり、ちょっとしたネガティブな気持ちが積みあがったりすることもあります。ポジティブなイメージで終わらせるためには、子どもの表情や様子を見て、遊びを終わらせるのも大事かなと思います。子どもたちも「もうちょっと続けて遊びたかったな。」と思うくらいがちょうど、ポジティブなイメージで終えられて、次回する時に進んで遊びに参加しやすくなります。H君のような変化が見えて、職員はとても嬉しくなりました。これからも、子どもたちが、「一緒に遊べた。」というポジティブな経験を積み重ねられるように支援をしていきます。

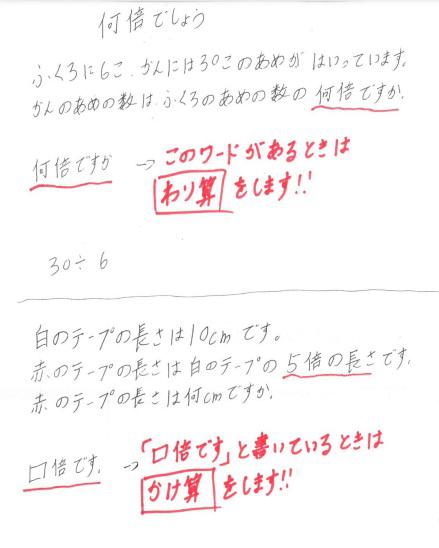

文章問題のポイント

算数の文章問題で悩む子どもは非常に多いです。

文を読んで内容を想像し,頭の中で数の操作をしながら計算式を立てる…という複雑な処理をしています。文字を読むことが苦手な子,計算が苦手な子や書くことが苦手な子にとって一つの事に力を使うことに加えてたくさんの情報を頭の中で整理していかなければなりません。

考えることが難しくなり,授業中「お客さん」状態になってしまうことも少なくありません。授業者としてはそうならないよう配慮しているつもりが後でノートを見てみたら全然考えさせることが出来ていなかった,ということもあります。(筆者もそんな教員でした。反省です…)

じゃんぷでは子どもが学校の授業の中で「お客さん」にならないように学習支援もしています。3年生の「何倍でしょう」という単元はほとんどが文章問題なので「この単元嫌や~」となる子どもが多かったです。

ある子どもは計算式の想像が難しいですが聴覚記憶が良く,「〇〇の時は△△!」とパターンで覚えることが得意な子どもです。こういった子どもには下のような板書をし,文章を一緒に読んで「何倍でしょうがあったから?」「わり算!」「2倍です、と書いているから?」「かけ算!」と文章のパターンを教えました。すると想像がしやすくなったのか「何倍でしょう」の文章問題は解けるようになっています。基本的にテープ図等,視覚的な支援が多いですが子どもの特徴によって支援内容を考えることも大切です。

(板書が撮れておらず教材研究中の汚いメモしか残っていませんでした。ご了承ください。)

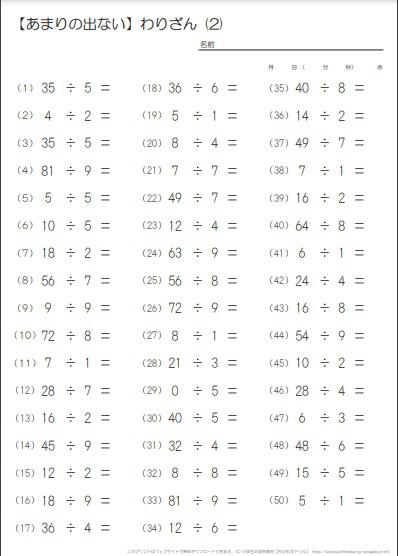

子どもが見通しを持ちやすい教材を

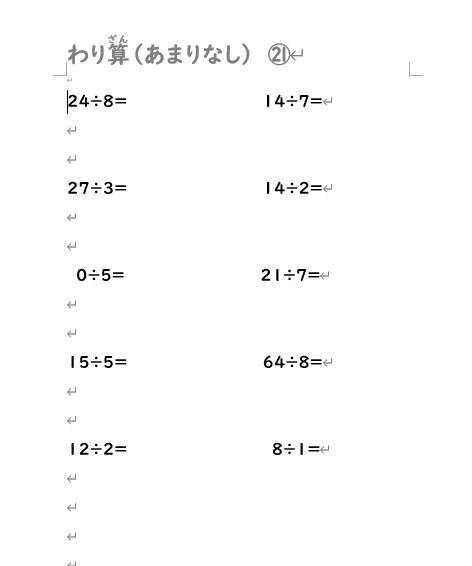

先日ある子どもが下の画像のようなプリントを持ってきました。

よく見るようなプリントです。ただその子どもは学習に対してかなり強い苦手意識があり,また読み書き,計算も相当にしんどい気持ちを持っています。

わり算を一問解くだけでしんどくなってしまう子どもが50問あるプリント(一面で50問なので裏表合わせて100問ですね。)を見たら「終わらせたい!」という気持ちより「しんどい、やりたくない!」という気持ちが勝ってしまうようです。さらに書くことにも困難があるため小さいスペースに計算をして書く,ということがどれだけしんどいことか,想像は容易いです。

しかし「宿題はやらねばならぬ」と思っているようです。なので下のように10問ずつのプリントに分けました。

一枚のプリントに見える情報量を少なくしています。また,「全部一気にやる必要はないから,今日は〇枚進めようね」と本人の負担にならない程度に取り組む枚数を決めて学習に臨んでいます。「これなら出来るわ!」と自分から学習に切り替える姿も見られてきています。数が膨大で終わる見通しが持てなかったのが,「この方法なら出来る」と見通しを持てたようですね。中学3年生の国語「握手(井上ひさし)」に登場するルロイ修道士ではありませんが,「困難は分割せよ」と声をかけたいものです。