今日の活動

「トランポリン大好き!」

先月からすてっぷでトランポリンの取り組みを始めました。支援学校小学部の低学年の子を対象に、室内で直径1mほどのミニトランポリンで取り組んでいます。もともと公園などに出かけ、道中の散歩や公園でのブランコで運動の機会を作ってきましたが、運動の幅を広げようということと、室内でできることを探そうと考え、トランポリンを導入しました。このグループでは、集団での設定遊びとして、ワニワニパニックやボウリングに取り組んでいるところでした。そこで、設定遊びが終わったら、その集団のまま、そのスペースでトランポリンに取り組むようにしました。

今年の夏、すてっぷでは初めての集団遊びとしてワニワニパニックに取り組んだDくんやEさんは、慣れて参加できるまで時間がかかりました。ですが、座って見ているだけでも「参加できたね、えらい!」と褒めるところから始め、毎日積み重ねていくうちに、次第に取り組めるようになっていきました。そしてボウリングに切り替えていったときには、スムーズに着席し、遊びに入れるようになりました。その成果が出たのでしょうか。もともとトランポリンが好きだったこともあったかもしれませんが、DくんやEさんはトランポリン遊びになるとスムーズに着席! 回数を数えて終わりを示すと、順番交代もばっちりです。

そしてジャンプはあまりできないFくんや、車いすで過ごすことの多いGさんも参加するようになり、より大きな集団での遊びになりました。Fくんは自分の番になると職員を呼び、手を持ってもらいながら跳ぶのを楽しんでいます。最近は腕に力を入れながら、後ろから腕を支えてもらうことで、自分で跳ぶことがお気に入りです。Gさんは歩いてトランポリンまで行き、トランポリンの上に座ります。職員が後ろから一緒にトランポリンに乗り、ジャンプ! Gさんも座ったまま跳ねるように跳び、その感覚を楽しんで笑顔に。最近は職員に支えてもらうことで、立って揺れを楽しんでいます。

大好きなトランポリン遊びがすてっぷでもできるようになり、遊びのレパートリーが増えた4人。一緒に遊ぶ人が変わったり、時には4人での集団になったりしても、順番を守って、自分の番が来たらトランポリンに行って遊んで、終わったら次の人に交代するという、簡単なルールをしっかり守れています。日々の積み重ねの成果が出たと実感しました。次は何の遊びにしようかなと、職員みんなで思案中です。

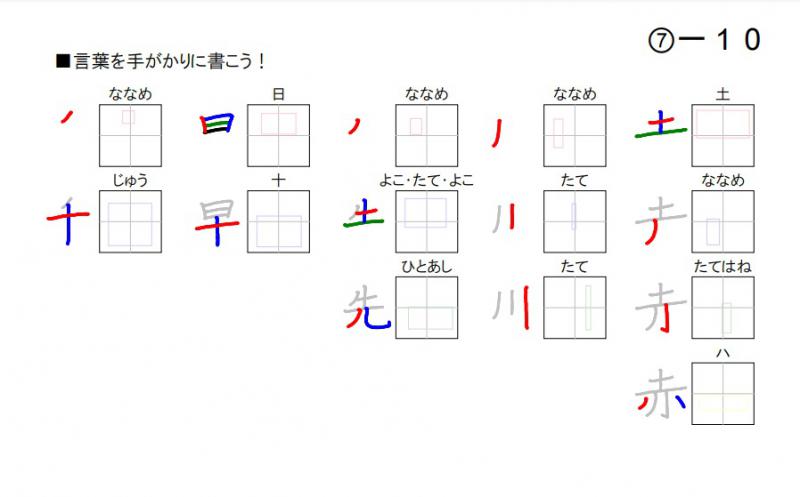

言葉の手がかりを使って漢字を覚えよう!

じゃんぷに通っている子どもの中に,「漢字が中々覚えられない」と感じている子どもがいます。その子のテストを見てみると白紙回答の問題は一つもありませんでした。

へんとつくりが逆になっていたり,形の似た別の漢字を書いていたり等,何となく形は覚えているようです。なので「読めるけれども書けない」といった状態になっているのです。

こういう場合,「言葉の手がかり」を使って順番に漢字の形を覚える方法が合っているかと思われます。下の画像のようなプリントを用意します。プリントに書いている通りに「ななめ、じゅう」「ななめ、よこ、たて、よこ」と聴覚記憶を頼りに漢字を覚えていきます。

これは小池敏英先生,雲井未歓先生が出している「遊び活用型 読み書き支援プログラム(2013 図書文化)」の本に詳しく載っています。興味のある方は是非ご一読ください。

マイナスの得点計算

先日、新しいボードゲームに取り組みました。「ハゲタカのえじき」という昔からある有名なゲームです。名前の響きはおどろおどろしく聞こえますが、内容はシンプルです。得点の書かれたハゲタカカードを巡り、みんな一斉に手札から数字カードを出します。このとき、他の人とはかぶらないように大きな数を出せた人が、ハゲタカカードをゲット! こうして得点を重ねていくゲームです。

このゲームの面白いところは、一度使った数字カードは使えず、伏せて置くことになっていることです。みんな同じ手札からスタートしているので、他の人がどの数字カードを使ったのか覚えておきながら、次はどの数を出すのか考えることがポイントとなります。ただ、それだけではありません。ハゲタカカードの得点には、マイナスがあるのです。そしてマイナスのハゲタカカードの時には、他の人とかぶらずに小さな数を出した人がゲットする(マイナスなので、ゲットしてしまうと表現しています)ルールなので、上で書いたような読み合いがより複雑になります。

ただやること自体は書いた通り、他の人とかぶらないように大きな数を出すということなので、子どもたちもすぐに分かり、どんどんと白熱していきました。このゲームは2人からできるのですが、2人の場合は読み合いがより重要となります。子どもと職員とでしたときも、職員がどの数を出すのか読み切り、見事子どもが勝利! 勝てたことをとても喜んでいました。人数が多いときは、みんなでワイワイという雰囲気で盛り上がります。1ゲームも10分かからないほどなので、2回戦3回戦と続いて行きました。

さて、最後の得点計算。人によってはマイナスカードを持っています。「これってどう計算するの?」と尋ねる子が。「『―2』は2を引くということだよ」と簡単に教えましたが、その子はそれで理解し、プラスの合計から2を引いて得点を計算していました。またマイナスを理解している子は、持っていた『3』と『―3』のカードをペアにして『0』にして、残りの数を計算していました。上の紹介からは省きましたが、ゲーム中にもプラスとマイナスを計算しないといけない場面が出てきます。遊びの中の自然な流れで、プラスマイナスの計算に慣れ親しむという側面もあるゲームです。

宿題の直しも「見える化」を!

じゃんぷに通っている子どもの漢字ドリルや算数ドリルノートを見ると直しの付箋がついていることがたまにあります。その直しが溜まってしまい,一つの学期が終わるころにはドリルやノートが付箋だらけだった…ということも少なくありません。

ただ当人たちは決してサボっている訳ではありません。直しが多くなってしまう子ども達は大抵「見通しを持つことが苦手」であることが多いです。普段の宿題に加え,やる事が一つ増えてしまう上に,それをいつやればよいのかが当人達からしたら曖昧で今一つ「やらなければならない」という実感が持てません。

そこで下の画像のような付箋を貼ってみました。

漢字の直しには「どの漢字の直しがいくつあるのか」算数には「どのような問題がいくつあるのか」と示した付箋を貼りました。そして「10分取り組む時間があるからそれまでに付箋を3つなくしておいで。どこを取り組んでも構いません。」としました。

するとスラスラと取り組み,「先生終わりました。」と報告をしてくれました。

「何を」「どのくらい」「どれだけの量」「どの順番で」「どうやったら終わりか」とワークシステムの形にし,(どの順番は今回はなかったですが…)子どもの視点から「何がどれくらいの量あるのか」を分かるように「見える化」をして学習に取り組みました。

ただ学校で全ての子どもに担任がこれを出来るとは限りません。少人数,個別で指導をしているじゃんぷだから出来たのかなぁ,と思いつつこういったことは学校でどうやったらできるのだろう,と考える日々です。

「(寄せて?)」「いいよ」

すてっぷでは、それぞれの課題に応じてグループ毎に活動することだけではなく、支援学校の子どもたちと小学校の子どもたちが同じ場で過ごすことがあります。

小学生のAくんは、支援学校の子どもと交流することは、なかなかありませんでした。それどころか、支援学校のCくんがそばを通ろうとしたら、近づいてきてほしくないと言わんばかりに、体をそらしてよけようとすることもありました。

そんなAくんに変化が。支援学校の子への対応が少しずつ柔らかくなってきたのです。どうしてかと職員で話していると、同じ小学校からきているBくんの影響ではないかという話が出ました。なんでもBくんが、「Cくんは親友だから」と紹介したそうです。実際に休憩時間でBくんとCくんがそばでいっしょに遊び場面をAくんは見てきました。

先日、AくんとBくんがテレビゲームをしていたときのことです。テレビゲームの音を聞くのが大好きなCくんがそばに寄ってきました。「見せて」や「寄せて」が言えないCくんは、何も言わずにスピーカーのあるテレビの裏に回ります。これまでなら「来ないで!」と言っていたAくん。ですがこの時は、不安そうにしながらも、黙っていました。それを見たBくんが「(Cくんは)何もしないよ」と言いました。するとAくんは「Cくん、そこなら居ても大丈夫やで」とCくんに声をかけたのです。そして「でも裏で楽しいんかな」と心配します。職員が「音を楽しんでいるんだよ」と伝えると、Aくんは「そこで楽しいなら、僕たちはそれでいいよ」と言って、ゲームを続けました。

Cくんにだけでなく、他の支援学校の子への対応も柔らかくなっていったAくん。支援学校の子に「忘れ物だよ」と声をかけて、水筒を渡したこともありました。同じ小学校の先輩の影響を受けたこともありますが、支援学校の子と一緒の場で過ごす中で、その子たちのことを理解し、優しい声掛けができるようになってきたことは、放課後等デイサービスだからこそできたことではないかと思います。職員からの指導ばかりではなく、子ども自身の気づきを大事にして、支援に生かしていきます。