今日の活動

11月6日(日)発達性ディスレクシアの評価と支援

先日,JR長岡京駅近くのバンビオ1番館にて「発達性ディスレクシアの評価と支援」の講演会を行いました。

同法人が後援をしている「京都発達性ディスレクシア学習会」が運営するものです。

本年 1 月に京都発達性ディスレクシア学習会の設立総会を行いました。総会では我が国の読み書き障害研究の第一人者の宇野先生に記念講演をしていただき,今度は評価から具体的支援について実践現場での対応を再度講義をしてもらえるよう宇野先生にお願いをしました。宇野先生からも「京都で皆さんに直接話をしたい」とのことで、今回の講演会の開催となりました。今回は会場とリモートのハイブリッド型とし,会場参加24名リモート参加31名、合計55名の参加でした。

さて,本公演では「指導」と「支援」を以下のように位置づけた上で宇野先生にAVLTと聴覚法についてのお話をして頂きました。

●発達性ディスレクシアにおいては、読み書きをできるようにするのが指導

●読み書きが困難な状態ではあるものの、サポートを受けて読み書きの困難さが不利にならないように配慮する(漢字へのルビ振り、音声化、板書された文字列を無理に写さなくてよい、試験時間の延長、などなど)のが支援

読み書き障害のある子どもが成功体験を積み重ねながらどのように学習支援をしていくか,を教えて頂きました。

参加して頂いた方々にはすてっぷ,じゃんぷの職員以外に乙訓地域の通級指導教室の教員や小,中学校の教員,またその知り合い等々で京都以外の教員の方もリモートで参加していました。

この乙訓地域を中心として発達性ディスレクシアに関心を抱く様々な職種,見解を持つ方々と研究交流の輪が広がればいいなと感じています。

以下参加して頂いた方々の感想の一部です。

〇お話いただきありがとうございました。通級に来ている子の指導で困っていたことに光が見えました。拗音、促音の指導を今日からやってみようと思います。(小学校通級指導教員)

〇この度はありがとうございました。聴覚法実施の方法、それに向けてのアセスメント、実施後の指導の流れ(どこまで到達したら次の段階に進むか)等、具体的に教えていただき、大変勉強になりました。(小学校教員)

〇102モーラの再評価のこと。これは大変だなと思って指導をしていたけれど、練習する前と後で比較しないと効果がわからないって、当たり前だけれど、そこまで気に留めていなかったなと反省。

聴覚法の指導の必須条件と成功体験を積ませることが大切ということ。

最後に話された学会との距離感、言葉を選んでおられましたが、LD学会のシンポジウムで感じていたことだったので、その通りだなと思いました。(小学校通級指導教員)

勝ち負けよりも楽しさ

小学生のZくんは勝ち負けにこだわる傾向があります。家族ですごろくをしていて、負けそうになったらすごろくの紙ごとひっくり返してしまったこともよくあったそうです。半年くらい前にすてっぷで人生ゲームをしたときも、Zくんは運悪く大きい目が全然出ずに、「もうやめる!もうやりたくない。」と大きな声で言い放ったことがありました。職員から人生ゲームはお金を増やすゲームで、着いた順で決まらずに一発逆転があることを、開始前にもそのときにも説明を受け、友達からも「まぁまぁ。Zくん、まだ始まったばかりだよ。」と慰められて何とか続けていましたが、お金が減るマスに止まってしまい、「もうやりたくない。もうやらない。」と言って廊下に飛び出そうとしました。

そこで職員は「やめていいよ」とZくんに伝えました。最後まで続けなければならない、でも負けるのは嫌だという思いに挟まれ、爆発寸前だったZくんは「本当に?」と職員に尋ねました。職員は「いいよ。でも最後までいっしょにいようね」と、最後まで観戦してその場を共有することを提案すると、Zくんは「わかった」と、終わるまでその場にいることができました。それまでは、最後まで続けるか、投げ出すかの2極しかなかったZくんですが、「やめると伝えて、最後までいっしょにいる」という中間ができました。以降もボードゲームや公園遊びなどで、勝ち負けがある遊びを友だちとする中で、負けが見えてくると「やめる」と職員に伝えるZくん。でも最後までその場にいて、場の共有を続けられることが増えてきました。

するとZくんに変化が。それまでは「負けるかも」となかなかチャレンジできなかった新しい遊びやゲームに、どんどん挑戦できるようになったのです。そして自分の好きなゲームを見つける中で、だんだんと楽しさを感じるようになっていきました。Zくんの最近のお気に入りは「カタン」というゲーム。有名なボードゲームで、サイコロ運もある中で、戦略や相手との交渉といった、大人でも難しく感じる要素のあるゲームですが、Zくんは何回かする(まず、この時点で素晴らしい!)中で、楽しさにはまっていったようです。さらに先日、職員が「Zくん、今から家帰って何するの?」と尋ねると、Zくんは、「家で人生ゲームする。家に2つあるんだけど、昨日、新しくもらった方が楽しいんだよ」と言いました。あれだけ嫌がっていた人生ゲームを! お母さんからは、「以前、家族で人生ゲームをしたときは、イライラしてぐちゃぐちゃにしてけんかになってしまった。でも、本人から『やりたいけどイライラしてきてたらぐちゃぐちゃにしてしまうから』と言うようになり、私からも(すてっぷとおなじように)気持ちを受け止め、『いいよ』と言うと、楽しんで見るようになりました」とは聞いていたものの、いつのまにか、Zくんは人生ゲームも遊べるようになっていたようです。

半年前、すてっぷで遊んだ人生ゲームで爆発しかけたものの、それをきっかけに職員に「やめる」と伝えたら、受け止めてもらえたという経験ができたZくん。以降もその経験を積みながら、新しい遊びやボードゲームで友達と楽しく遊べた経験を増やせたことで、職員の知らない間に爆発のきっかけだった人生ゲームでも遊べるようになっていました。子どもの成長は、早いなぁとしみじみ感じた嬉しい出来事でした。

T先生とY先生のお茶の間話~国語編~

筆者とY先生で教材研究をする中で「授業のユニバーサルデザイン」について話し合っています。

「じゃんぷに通う子ども達に対して限られた時間の中でどのようにしたら学習の要点を掴ませることが出来るのか。」ということを話している中でこれから3年生の子ども達が学習するであろう「モチモチの木」を中心に教材研究をしています。

国語の教材を読む時,物語文であれば「中心人物」説明文であればそれぞれの段落ごとの「中心文」を子ども達に考えさせます。

文字を読み,その内容を想像することが苦手な子ども達にとって,学校の一斉授業では内容が今一つ理解できていないまま授業が進むことがあります。じゃんぷではそうならないよう,上に示したような「要点」を子ども達に示し,それが理解できた状態で学校の学習に臨めるように支援をしています。

ただ学年が上になるにつれて学習内容はどんどん抽象化されていき,複雑になっていきます。「モチモチの木」でいえば中心人物の「豆太」は臆病な子どもで,ある一つの場面で勇気ある行動をしますが,最後は「豆太」の臆病な行動の一文で締めくくられています。

この単元では

(1)言葉を手掛かりに、場面の様子や豆太の心の変容を想像豊かに読み取ることができる。

(2)叙述に基づいたり自分の経験と照らし合わせたりしながら感想を述べることができる。

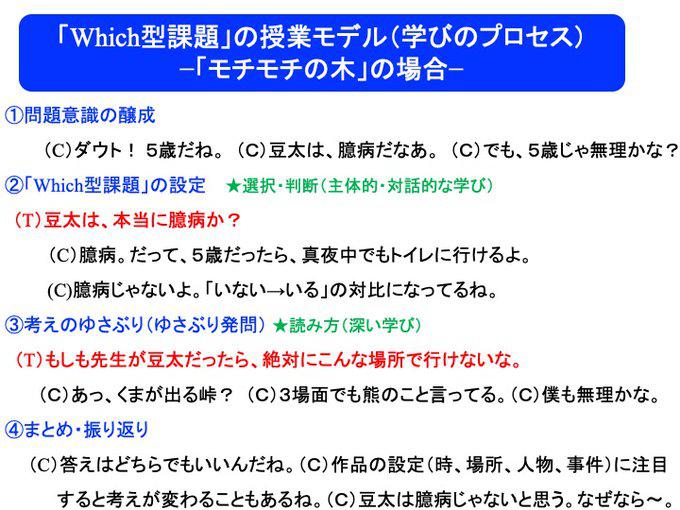

簡単に言うと「豆太の気持ちの変化を想像する」「豆太の性格は?」といったことを考え,子ども同士で考えを伝え合ったりします。「豆太は臆病なままなのか?」という問いで授業をすることも多い本単元です。これについては桂 聖先生の「Whici型課題」の授業モデルがとても面白そうだったので,一番下の画像でそれだけ紹介しておきます。

じゃんぷでは「豆太のしたかったこと」「豆太がしたこと」を子ども達に示し,授業に臨ませよう,ということになりました。

Y先生と話している中で子ども達が授業の中で所謂「お客さん」にならないよう支援をしたいね,と話をしていますが中々結論が出ません。「授業のユニバーサルデザイン」等,私たちも学ぶべきことがまだまだあると感じる日々です。

「宿題ちょうだい」

小学生のXくんは、夏休みまでは宿題や勉強をすることにかなり強い抵抗がありました。「宿題するのはわかっているけどしたくないないなぁ。」と言っていて、学校以外の場所ではなかなか取り組めません。宿題をしてから下校するという形で、家庭学習に代えているようでした。ですが夏休み中は、Xくんは学校以外の場所で勉強に取り組んでいくしかありません。

そこですてっぷでも学習の基盤が作れるように、Xくんを含めた小学生の子どもたちには、この夏休みに学習をする時間を作ることにしました。すてっぷに到着したら、宿題か学習プリントに取り組むことにしたのです。用意したプリントは間違い探し、迷路、そしてロジ算(Dekanga × ちびむすドリル コラボ企画教材https://happylilac.net/dkg2017-019.html)の3種です。ロジ算は3×3などの正方形のマス目に、縦横それぞれ1列ずつの合計が外枠にある数と一致するように、マス目の数を埋めていくいうものです。

Xくんは「ロジ算」が気にいったようでした。Xくんは、「なんでここの答えの数字があわないんだぁー。」と怒り出すこともありましたが、解けた時は、「あーすっきりした。」と嬉しそうでした。そして夏休みが終わり、新学期。Xくんはすてっぷに来ると、「先生、宿題ちょうだい。」と言うようになりました。職員が「ロジ算にする?」と聞くと、Xくんは「うん。」と即座に頷きます。日によっては「うーん」と頭を悩ませながら帰ってくるXくんですが、このロジ算には前向きに取り組むことができています。

すてっぷは宿題をするための場所ではありませんが、子ども達自身の生活の中のメリハリや自立した活動の一部として、「自分で学習できる力」は大切だと考えています。夏休みを機会に友だちと一緒にプリント学習に取り組み、問題を解けてすっきりした!という良い経験を積んだXくん。この夏の経験を経て芽生えてきた「自分で学習に向かえる力」を、今後も育んでいきます。

文章になると…

じゃんぷに来ている3年生の子どもが「今日の宿題は苦手な問題だから個別の時間に教えてください。」とお願いをしてきました。

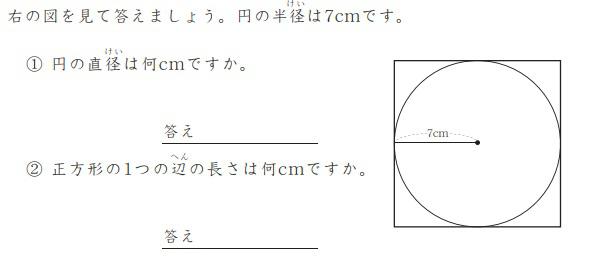

下の画像のような「円と球」のプリントでした。

「どの問題が不安なの?」と聞くと,最後の2問を指さして「これがわからへんねん。」と教えてくれました。

・半径2cmの円があります。この円の直径は何cmですか?

・直径12cmの円があります。この円の半径は何cmですか?

上記のような文章だけで書かれた問題でした。図がある問題だとすらすらと問題を解いていましたが,文字だけで書かれるとどのような意図の問題なのか途端にわからなくなるようです。

半径を赤のマーカーで,直径を青のマーカーで示し,「この問題は半径を聞いています。」「この問題は直径を聞いています。」と図に示すと問題を答えることが出来ました。しかしこれでわかったのは「半径」「直径」の言葉の意味がまだ落ちていない,ということでした。

文章だけで書かれた問題を答えるためには言葉の意味を理解していなければなりません。今回は色分けと図を示して問題を答えることが出来ました。少しずつ抽象化していき,言葉の意味が理解できるよう支援をする必要がある,と感じました。図を見ると問題を答えることが出来るので,「半径は?直径は?」とクイズ形式にして次週取り組もうと考えています。