今日の活動

ベイブレード

ベイブレードは、日本における伝統玩具であるのベーゴマを改良し、競争性を発展させ、商業玩具として販売したものです。ひとつの部品だけからなっているベーゴマとは違って複数の部品からなっており、各部品の組み換えによって自分だけのコマを作れるのが特徴です。

ベーゴマでは重さを増す、削って形を変えるという程度の改造しか出来なかった点を、各部品の換装という大胆な方法で誰にでも簡単に改造出来るようにしてあります。ベーゴマの紐を使う回し方は一定の習熟が要求されます。これを、シューター、ワインダーという道具を使って回す方法に変えたので、誰でも簡単にコマが回せるようになりました。 回すには、不器用上等のメンバーにちょうどいいツールですが、高すぎます。

テンションが高い?

学校の引継ぎなどで、先生方がよく「テンションが高かったです」等と言われる場合があります。そもそも、この言葉は「ロープにテンションをかける」張りを表す意味です。そこから、精神的な緊張を表し、ナーバスに近い言葉です。誤用として使われるのが、気分や気持ちのことです。「朗報にテンションが上がる」「いつもテンションの低い人」などです。

これが若い指導者のスラングとして受け持ちの子どもが興奮した様子に使われています。言葉はそのありようを定義づけるので「テンションが高い=興奮している」その対策は「興奮を鎮める=カームダウンする」しか思いつかなくなります。

これを「気分の調整が難しくなっています」と言い換えればいくつかの予防策と対応策、今後の学習方法が浮かび上がっていきます。カタカナ言葉は正負の価値観が良く知られてないので使いやすいですが、本質が見えなくなってしまう場合があります。

自立課題は何のために?

スタッフ会議でよく「Zさんは自立課題の○○ができませんでした」という報告があります。最近言い飽きてきましたが「自立課題とは何のために提供していますか?」とスタッフに問い返しています。

自立課題とは、子どもに取り組んでもらう課題ですが、ビー玉をケースの穴に入れたり、ビーズを順番に通したりする課題など、一見すると、「何のためにやってるの?」と思ってしまう方もいると思います。自立課題の一番の目的は、自信を持たせるためです。できる課題なので、自信を持って取り組むことができ、「できた!」という達成感も味わうことができます。発達障害の人には褒められることに喜びを感じる人と、そうでない人がいます。しかし、「一人でできた」という事実は自己有能感を育んでいきます。

2つ目の目的は、将来の生活に役立つスキルを身に付けるためです。洗濯バサミで洗濯物を止められることや、コインを自動販売機のお金投入口に入れられるなど、純粋にスキルとしての練習です。将来の就労に向けてのスキルにもなります。3つ目は、余暇活動を含め生活の幅を広げていくためです。興味の幅が広がりにくい子どもには、自立課題を通して、できること、わかることの幅を広げ、自由な時間を楽しむ術を身につけていく必要があります。ぜひ、一人一人に応じた自立課題を準備して取り組んでいただきたいなぁと思っています。

自立課題は一人一人に合わせて作ることができます。まずは、確実にできるものを準備します。例えば、プットイン型の課題なら、少ないスキルでも取り組めるものが多いです。「できる」→「自己有用感」なので、できない課題に一人で取り組ませません。一対一でできない課題を教え、できるようになったら自立課題として取り組ませます。一人で取り組むのが自立課題です。できない課題は本人の学習の課題か、もしくは「スタッフが工夫する課題」として取り組みます。

<自立課題への取り組ませ方>

自立課題の流れ

①自立課題に取り組む合図を渡す。

②自分で自立課題のコーナーに行く。

③棚から自分で課題をとって取り組む。

④終わった課題を箱などに片付ける。

⑤全ての課題を終えて、次の活動へと移動。

一連の流れが、自分一人で自立して行えるのが自立課題です。取り組み方も一人一人のスキルに合わせて取り組みます。数字がわかる人には課題に番号を振って順番に行い、数の概念が難しい人には、実物を順番に並べておいて、上から取り組むようにします。終わったら何をするのか、ということも、文字で示したり、写真カードで示したり、先生に聞きに行くようにしたり、こちらも一人一人のスキルに合わせます。

課題を準備してみたものの、うまく取り組めない場合もあります。そういった場合は、できるように練習させるのではなく、課題を改良していきます。例えば、ビーズをお手本通りに糸に通す課題があるとします。取り組んでもらうと、お手本を見ながら取り組むことが難しいとわかりました。その場合、「お手本を見ながらやるんだよ!」と何度も練習するのではなく、課題を改良します。

例えば、ビーズの型を作って、その通りにビーズを並べ、そのまま糸を通すような課題に変更して取り組ませると、自分でできるようになる場合もあります。課題をどんどん改良し、一人でも取り組めるようにしていくのが自立課題の与え方です。初めての課題は、取り組み方を教えますが、それでも難しい場合は、本人のスキルに合わせて、課題を作り変えていきます。自立して行えることを最優先し、少しずつスキルを高めていくように課題を見直すことが大切です。

師走

なんだかんだでもう12月師走です。年を取ると時間経過が加速度的に早く感じます。子どもらはまだクリスマスまで3週間もあるーと言うのですが・・・。

師走には大きく三つの説があります。第一は、坊主が忙しくする意味です。師という言葉はお坊さんのことをさします。昔は、お盆と正月前には、お坊さんをお呼びして先祖供養が一般的でした。この時期、お坊さんたちはあちらこちらの家庭に出向いてお経を上げます。あちらに行ったり、こちらに行ったり、お坊さんが忙しく行き来しているから「師走」とする説です。

第二は、仕事の終わりという説。次の年に仕事を持ち越す訳にはいかないと年内に仕事を終えるためにがんばります。仕極つ(しはつ)とは仕事が全てきっちり終わったという意味の言葉です。その仕極つ(しはつ)という言葉が形を変えて「しわす」になったとする説です。

第三は、当て字説です。現存する中では最古の和歌集「万葉集」では12月のことを別名で「十有二月(しはす)」と呼んでいました。12を漢字で「十有ニ」と表したのです。「十有ニ」で「しはす」だったものに別の漢字を当て字したものが師走、とする説です。

他にも、風物や行事を季節ごとにまとめた日本歳時記では、12月を「四極月(しはつづき)」としています。四極月とは四季が果てると言う意味で、四極(しはつ)が師走に変化したとする説もありますが、はっきりしたことが分からないのが、日本の歴史の古さ所以というところです。

ライナスの毛布

スヌーピーに出てくるチャーリー・ブラウンの友達でいつも毛布を抱えている友達がいます。ルシール・ヴァン・ペルト=ルーシーの弟ライナス・ヴァン・ペルト=ライナスです。いつも「安心毛布」を持ち歩いて、これがないと落ち着かない子です。スヌーピーも安心毛布が好きで、ライナスはこれを奪われることがしばしばあります。安心毛布を奪ったスヌーピーに対し、ライナスは報復としてスヌーピーの皿を取り上げて交換条件とするなど、安心毛布には並々ならぬ執着心を見せます。この安心毛布は「ライナスの毛布」として心理学用語にもなりました。

「ライナスの毛布」は、子どもが「心の杖」として特定のモノを安心のために握っている姿を表現します。それを持っていないと不安になってしまう、いわば精神安定剤といったところです。Yさんの行動に、この「心の杖」の大切さを再認識させられたことがありました。Yさんが心の杖としているのは、1冊の絵本でした。大人は、Yさんにとってそんなに大切な物と思えず、取り上げてしまうのですが、それ以降みるみる不安定になり、皆と一緒に行動できなくなってしまいました。

拠り所としている心の杖を必要としなくなる日は、本人に判断してもらえばいいのです。絵本がなくても大丈夫、心の杖がなくても安心できる環境作りは私たち支援者に求められているものです。私たちが関わる子どもたちは、思いを上手く言葉にすることができない子どもが少なくないです。そんな子どもたちの言葉にできない思いを想像し、日々の支援に生かしたいものです。

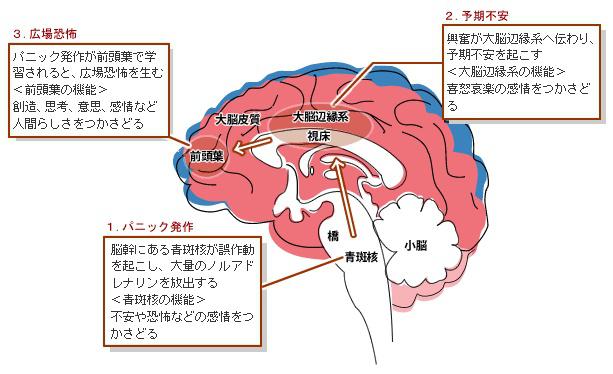

パニック対応

V君、自立課題の中身が難しすぎて床にひっくり返って怒っているところを、スタッフが「ひっくり返ってないで援助を求めなさい」とV君をすわらせようとしますが、パニクったV君は体を触られて驚いたために触覚防衛が働き「痛い~」と大絶叫。その後V君はパニクってしまった自分を責めて、「OKじゃなかった」と落ち込んでしまいました。話し合ったことは、第一に、床にひっくり返るほど混乱しているという認識を持つこと。第二には、混乱している人は他者からの行動を攻撃として受け取ってしまいやすいこと。第三は、適切な行動を教えるには本人が落ち着いている必要があること。でした。

つまり、パニックの原因が難しすぎる課題と気づいているなら、その課題は今はやらなくていいことを分かるように伝えて、しばらくそっとしておくこと。立ち直ったら立ち直ったことを褒めて、「助けて」カードを使う練習をして、うまく練習できたと褒めることが必要だと話し合いました。パニックになると周囲の大人までどうしていいかわからず、早く収拾しようと焦ってしまいます。まずは、原因をつきとめて、パニックの時はどうすれば穏やかに解決できるかをまず考えることが重要だと思います。しかし、何よりも大事なのは、スタッフが子どもの気持ちに想像力を働かせてパニックを予防することです。自立課題なのに自立できないような難度の高い課題を設定しないことが一番です。難しそうだなと思ったら、まずは対面学習を何回か繰り返し確実に自立できると見極めてから設定します。

乙訓ふるさと駅伝

今日は、第30回乙訓地方小学生駅伝大会「乙訓ふるさと駅伝」です午後1時45分に大山崎T小学校をスタートして2時20分ころに向日市体育館市民ふれあい広場にゴールします。

乙訓2市1町の全小学校(18校)の6年生が参加する駅伝大会です。全6区間約9.5kmを各校代表6人がタスキをつなぎます。33分台が1位のタイムのようです。長法寺小・長8小がいつも上位に出てくる強豪校のようです。最後の第5中継所が5向小前で最後のタスキ渡しです。今年の1位はどの学校でしょうか。

利用者の子どもらはそんなの興味ないわと河川敷に凧あげに行きました。凧高く上がったかな?

構造化支援にまつわる現場「あるある」

構造化支援とは、簡単に言えば視覚(またはその人の得意な知覚)情報が取り入れやすいよいうに工夫された支援と言えるのかもしれません。ビギナースタッフから、この支援を見て「冷たい感じがする」という感想を言われたことがありました。ベテランスタッフなら必ず出会う現場「あるある」です。

視覚支援を優先させたいとき、聴覚情報がノイズになって邪魔な場合があります。従って、何も知らない素人さんが見た目には「声かけもしないで、絵カードだけで指示とか、手をもってカードを取らせてスケジュールを教えたりするのは、人として冷たいんじゃない?」のような、感想を持たれることがあります。

私たちは、視覚や聴覚、または触覚から情報を入れる時、自動的に集中すべき感覚に切り替わります。あるいはカクテルパーティー効果と言って、賑やかな場所で選択的に声を聞き取る力も持っています。しかし、同じレベルで様々な情報が入ってくればどの情報も取れなくなります。たとえ頑張って情報をとったにしても、それではあっという間に疲れ果ててしまうでしょう。私たちが支援している知的障害や発達凸凹のある子どもの実態は、聴覚情報が苦手かもしくは注意の切り替えや選択が難しい子が多いのです。

賑やかに楽しそうに声をかけることが、その子にとっては苦痛なこともあるのです。私たちも物事に集中したいとき「もう!声かけないで!」という事があります。要するにビギナースタッフさんは、こうした障害や心理現象を学んでいないので、こうした支援が想像できないだけなのです。

逆に、こうした支援が子どもへの「標準支援」だと思い込んで、どんな子どもにも無頓着に同じ支援をするスタッフもいます。これも、構造化支援の意味を理解していないのです。このスタッフが大勢いると、どの子も同じスケジュール、同じパーティション、同じカードが使われ、一律「なんちゃって構造化支援」が行われます。そして、先の冷たく感じるスタッフとなんちゃって支援スタッフが鉢合わせると、双方に誤解が生じて対立するのも、現場のよく「あるある」事件です。ベテランのスタッフは「もーちょっと勉強してから張り合ってね」とため息をついているのも、現場「あるある」です。

マスターベーション

二次性徴期になると性器に刺激を受けると気持ちよいと感じたり、落ち着いたりするため性器を触ることがあります。性器を触ることはある意味自然なことであるため、「触ってはいけない」「駄目」などと行為を排除してしまうのは良くありません。性器を触ってはいけないとインプットされたために、排尿時に触ることが出来なかったり、性器を洗ったり拭いたりすることが駄目なことだと思い込んでしまうことがあります。男児ではマスターベーションを行うことが出来なくなる場合もあります。性器いじりをしている際には「人前では行わない」「自分の部屋やお風呂やトイレなど場所を限定させる」「寝る前や夜のみなど時間を限定させる」ように教えます。

人前で行ってしまった場合は激しく反応せずに人目に付かない場所へ移動させたり、周囲の目から隠れるようにします。性器を触ってしまう行動には性的な面だけでなく、手持ち無沙汰であったり、不安やストレスを感じている場合、陰毛が生えてきてチクチクする、パンツや生理用品の不快感、性器が汚れてかゆみを感じる場合など様々な理由があります。性器を触る行動が見られた場合には、どの様な時に行っているかを観察し、原因を調べて対処をすることも重要です。

マスターベーションとは『自慰行為』や『オナニー』などとも言われ、男子ならペニスに刺激をあたえ射精を行う行為で、女子なら乳房や性器を触って性的快感を得る行為です。マスターベーションは体に害は無く、至って普通の行いです。特に男子の場合には性的欲求を発散させ、気持ちを落ち着かせるためにも必要な行為でもあります。マスターベーションを行う場合には、性器弄りと同様に「人前では行わないこと」「自分の部屋や風呂場やトイレで行う」など場所を限定することが必要となります。また、性器を触るため清潔な手で行うことと、性器を傷つけないように行うこと、マスターベーション後にはしっかり処理を行い性器を清潔にすることも重要です。

制服

制服の効果はすごいです。先日Rさん達は学校で高校生の交流会がありました。もちろん高等部生ですから制服(標準服)で交流です。Rさんは、帰りも制服のままで放デイの送迎で駐車場に来ました。Rさんは送迎の切り替え場面などちょっとした見通しのなさで不安になって、故意に転倒してスタッフの注意をひくのですが、今回は制服のままでささっと車に乗り込んできて、「ありがとうございます」とお迎えのお礼までしてくれました。

きっと、同じ制服を着た高校生同士の交流で盛り上がり気持ちが同期したのだと思います。たかが制服、されど制服。着る物で自分の気持ちが調整できるようになるのが青年らしいところです。

プラレール

プラレールは、タカラトミーが販売するロングセラー商品で、1959年に第1号が発売されており、50年を超える歴史があるおもちゃです。鉄道好きの子どもがターゲット層ですが、長きに渡るファンが多いため大人向けの商品も販売しています。形状は、プラスチック線路の上を、2車両~3車両連結できる鉄道模型が電池で走る仕組みです。実際に走っている鉄道車両をモデルにしているので、新しい鉄道ができる度に新商品が発売され続けています。

男の子の好きな乗り物、中でも特に親近感のあるのが電車。そのミニチュアバージョンが目の前を走る光景に、彼らの想像力がいっぱい膨みます。車両・レール・各部品の単体、プラレールで遊ぶには、自分で線路を組み立て、そこに踏切やトンネル・駅などを適当な場所に配置していきます。線路の組み立て方や配置は自由自在ですので、まず設計能力や想像力が育ちます。

そしてお片付けの際には収納能力、さらには収納や路線変更の際は全てバラバラにしますので、楽しみながら何度も繰り返し子どもの能力を育む「最高のおもちゃ」です。プラレールの適正年齢は3歳~15歳までという名目で販売していますが、大人向け商品もありますし、親子で遊ぶ家庭も少なくありません。子どもの頃に夢中になって遊んだおもちゃを、我が子と楽しめるのは、親にとってもうれしいことです。さて、本事業所のプラレールも1年半走り続け、ガタが来たので新車両を購入する予定です。もしおうちに眠るプラレールがございましたらお声がけください。

男組

高学年のT君のあとを下級生の4人が金魚のフンみたいにくっついて、山道を探検する姿がありました。久々に見ました。異年齢集団のいいところ。下級生は上級生にあこがれ、声をかけてもらうだけで幸せになります。上級生は自分を慕う下級生に目配せして、怪我しないかなどと気を遣う。教室の中ではできない関係、自由な戸外だから、大人の目が十分届かないから成立する関係。もう街角のどこにもその姿は見られません。

興味の無い事

利用者の子どもによっては興味のある事と無い事の差が激しく、興味のある事であればトコトン続ける事ができるのですが興味の無い事になると全く手を付ける事ができません。これを改善する事は非常に難しく、興味のある分野を伸ばして行く事に仕向けた方が暮らしやすい子が多いようです。

誰もが興味の無い事はありますが、彼らの興味の無さはスタッフでも理解できないと言われる程です。自分の食べるもの以外にに興味のない人は腹が減っていようがおいしそうな匂いがしようが、一切気にならないのです。好きな食べ物があればそれを食べ続ける事を好み、毎日3食同じ物でも問題はありません。逆に違う食べ物を食べる事の方が苦痛を感じてしまうのです。好きになるとそれだけに固執してしまうのです。

全てがある程度のバランスを保てない特徴を持つ自閉スペクトラム症の人達は、興味がない事がおかしいとは感じていません。ただ、自分には興味の無い事だと言う程度にしか認識していないようです。何かに興味を持つとそれ以外の事が見えなくなる傾向が強いのですが、時間を忘れて取り組んでしまう事が多々あります。それは自分が納得するまで続くのですが、家族や集団と上手く調和する事が難しいかもしれません。

自分が好きな事をするのは楽しい事。そして夢中になるのも同じだと思います。しかし一旦夢中になり始めるとその他の事が一切気にならなくなってしまうのです。誰かが話しかけても聞こえない事もしばしば。無視をしているのではなく聞こえないのです。日々こんな子どもたちと付き合っていると、自分のこれまでの基準やモラルが軽く打ち砕かれる時があります。そして、来るべきダイバシティ―な未来社会を夢想するのです。

凧揚げ

冬一番。風が冷たく強くなると凧揚げの季節です。里山公園に凧あげに出かけています。良い風が来ないので、普段は走るなんてとんでもないという顔をするR君が汗だくになって走り回っています。子どもたちが走る姿を眺めるのはいいものです。淀川の河川敷にでもいけばもっといい風がとらえられるので高く上がりそうです。ビニール袋で簡単にできる「ぐにゃぐにゃ凧」を自分で作って出かけていくのもいいかもしれません。

枠組みと交渉

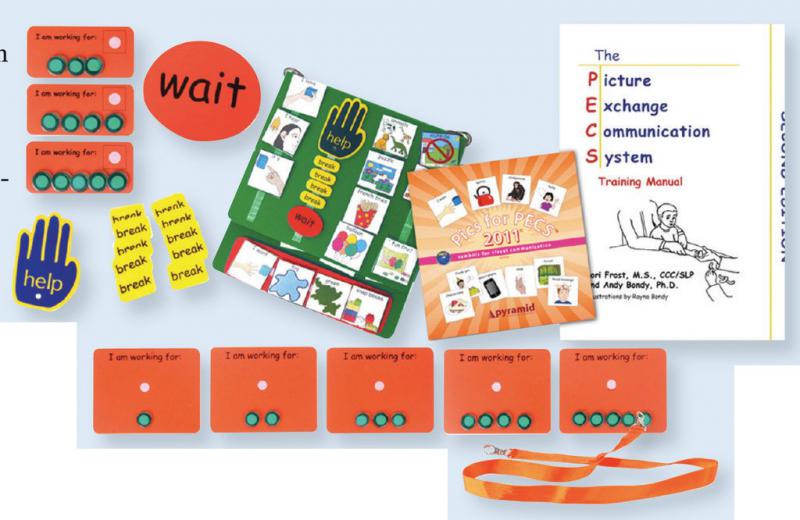

絵カードコミュニケーションのP君が家庭で明日のスケジューリングの際に、学校の後の放デイ事業所のカードを外して、明日は行かない意思を示しました。おうちの方は、こんな要求は珍しいから何か理由があるのだとその要求を認めました。それから本人はずっとどこの事業所も行かない意思を示し続けています。

P君にしてみればたまたま要求が叶ってどこにも行かず家で過ごしてみると、なかなか快適だったのかもしれません。この場合、どういう課題があり、どういうアイデアがあるのでしょう。要求は、社会の中で一定の約束(枠組み)の中で認められます。今回は、交渉と契約、視覚的強化システム(PECSマニュアル13章)の課題とアイデアが必要になってきていると思います。(続く)

なぜ子どもは崖登りが好きなのか

子どもは不安定な場所での移動が好きです。道端の溝蓋の上や境界ブロックの上を歩いたり、コンクリ階段の手すりの上に上がってわざわざ歩こうとしたり、斜面を見ると走って上がろうとしたり、手ごろな樹木を見ると登ってみようとしたり、一見エネルギーの無駄遣いみたいな行動をします。

でも、これは前回「11/18感覚統合アプローチ」に書いたように身体と脳の統合的発達にはとても必要な行動です。不安定なところで平衡感覚(前庭覚)を使いながら、全体の力の調整をとりつつ必要なところで瞬発力(固有覚)を発揮して走破していく突破していくことによって、脳と身体の発達の基盤的システムの高次化を達成します。コンピューターでいうなら基本プログラム(WindowsとかmacOSなど)を走らせる前段階の電源やCPUやメモリーやキーボードやモニターなどの統合的な調整をするオペレーションシステム(OS)のバージョンアップと言えます。

なんのこっちゃと思われる方は、10か月頃の赤ちゃんが何度も立ち上がろうとする行動等、遺伝子にもともと仕込まれている発達行動にスイッチが入っているから、子どもはわざわざ「できそうでできなさそうなことをする」と言えばイメージができるでしょうか。てなことで、子どもが崖を上ったり下りたりするのは意味があるという話です。そして現代には、その発達の土壌である崖がなかなかないので、支援者は手ごろな崖を求めて彷徨うわけです。

再びスケジュール考

スケジュールについては「9/19効果のでないスケジュール」や「5/30視覚支援」で述べましたが、その趣旨は、大人が子どもを管理するためにするためのものではなく、支援を受ける側の方々が、理解しやすく、不必要な混乱をしない、つまり、生活の主人公になるために行うものです。

そのほかにもスケジュールによる視覚支援は、短期記憶の弱い人の記憶の代わりになり、作業や学習を進めるにあたっていちいち人に頼らなくても、自分で自立してすすめられるという利点があります。つまり便利なのです。

ただし、やりたくもない課題、必要性を感じない内容については、いくら手順を示してもやりたくないものはやりたくないのです。つまり主人公たる本人のやりたいことが、自分の力で実現できるから、スケジュールをはじめとする視覚支援を本人が使おうとするのです。自分にとってメリットがあるから使うのです。座らせたり、片づけさせられたり、準備させられたりするためにスケジュールは使われるのではありません。それは、ABAの理論に基づいた動機付けの工夫が別に必要です。スマートなスケジュール支援はそこまで考えた総合的な教育支援になっているものです。

見学・体験会

最近、次年度や新学期に向けての見学・体験会が当事業所でも開催されています。本日は低学年女子が体験に来ました。一緒にストラックアウトを取り組むことになった女子のNさんは、とても嬉しそうです。

何しろ当事業所の女子率は3割いないので毎日になると一人か二人、低高学年の区別まで入れるとほぼ一人の日もあって、ガールズトークができないという弱点があります。女子低学年の皆さんどうぞ見学にお越しください。

一人でできることの大事さ

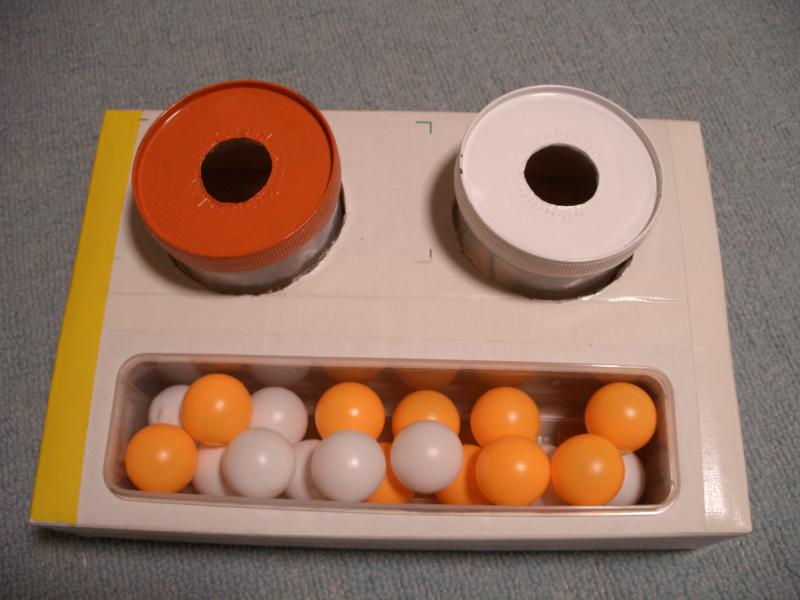

以前「就労メニューとワークシステム8/9」でプットイン課題について紹介しました。認知の障害の重い人や、目と手の協応が苦手な人でも取り組める初歩の自立課題であることを述べました。

最初は大きな重さのあるものを穴に入れるだけの課題から、徐々に軽いもの、小さいもの、薄いものへと進んだり、大きさの違うものを入れ分けたり、形の違うものを入れ分けたり、時間を長くしたりして発展させていきます。

よくある光景は、プットイン課題を勉強を教えたり指導のように考える方がいます。こういう方は、自立課題の意義そのものを間違えていて、ゴールが見えていません。自立課題は、自立して作業する気持ちよさを教えることが目的であって、ステップアップして難しいことをさせることが第一の目的ではないということです。一人でできる喜び、自分だけの力で達成する喜び、「GOOD JOB!」「おつかれさん」と言ってもらえる喜びを教えるのが自立課題なのです。そのために、子どもにわかりやすい作業をしてもらうために手を変え品を変え課題を作っているのです。

10ピースのパズルができたから20ピースのパズルを与えるのではなくいろいろな種類の10ピースのパズルが一人ででき気持ちのいい終わり方ができることが大事なのです。ゴルフボールが入れられたら、ピン球も入れられ、ビー玉も入れられ、という幅を広げる展開を考えてほしいです。

キックベースボール

キックベースはボールを遠くに飛ばせる人こそがスターです。キックベースにおける正しい蹴り方=飛距離の出る蹴り方です。もちろん、狙った位置(人のいないところ)に正確にボールを飛ばすの技術も必要ですが、まずは、初めてキックベースを経験する子どもには飛距離が重要です。遠くに飛ばせたほうが、やっていて楽しいからです。

ボールを遠くに飛ばす蹴り方は、インステップキックです。足の甲(足の一番硬い部分)で蹴るので、蹴る時のインパクトが強くなり、飛距離を稼げます。まず大事なことは、ボールの「真ん中」に足の「甲」を当てるというイメージが大事です。スイング打はなんでも、ボールの打点から最後まで目を離さないことが大事です。インステップキックも、自分の足とボールの中心を最後までしっかり見据えたまま、蹴ることが大事です。とりあえず、助走は走る事と蹴ることの調整が難しいので、助走はあとからつけます。ボールも制止したままからはじめます。ボールの真ん中を足の甲で蹴る(というより「叩く」といった感覚がコツです)目は足から離さない。この一連の流れを掴むことから始めます。甲で叩く感覚で蹴れるようになったら助走です。

助走するときは、真っ直ぐではなく、斜め45度くらいからボールに入るほうが蹴りやすいです。真っ直ぐ転がってきたボールに対して、真っ直ぐ向かって蹴り抜くのは蹴りにくさを感じるため、多くの人は斜めから入ったほうが、やりやすいです。蹴る瞬間は、足首を固定したまま(力を入れたまま)にする。足首がふらふらしていると、ボールに伝わるインパクトが弱くなるので、遠くに飛びません。足の甲にボールが当たった後は、そこで動きを止めずに、勢いそのままに、しっかりと足を振り抜きます。インステップキックは、狙った位置に正確にボールを飛ばすのは難易度が高い蹴り方ですが、とりあえず遠くまで飛ばしてキック力に自信を持つことが大事です。