今日の活動

基地

E君が基地を紹介するからと、藪の中に連れて行ってもらいました。小山の中腹辺りに50cm程のうっすら掘られた横穴二つを指さして「先月から築城している」と説明してくれます。山城が完成したらまた教えて欲しいと言って藪を後にしてきました。日暮れまでせっせと石やら枝を運んで築城しているのだと思います。工作やら創作活動もいいのですが戦国武将か探検隊のイメージだけで土や石や木を見立てて仲間と共有して何日も楽しむ遊びは贅沢な遊びです。

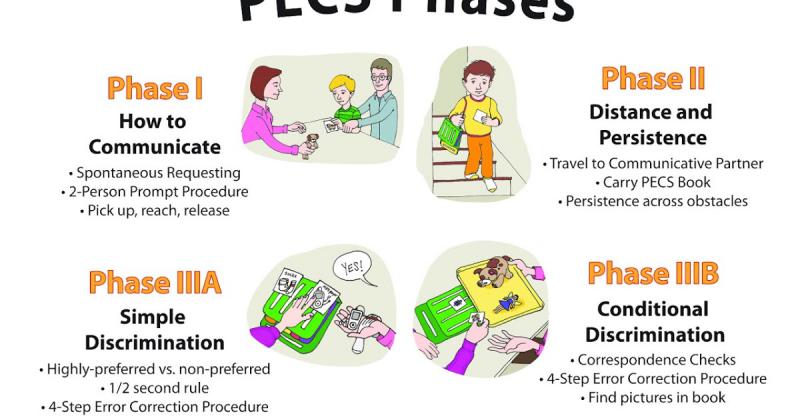

PECS

D君のスナックタイムを使って、PECSに取り組んでみました。フェーズ1はカードを渡せば大好きなスナック菓子がもらえる設定はすぐに理解してくれました。フェーズ2は、そのカードを渡す人や距離を伸ばしても恒常的にできるかどうかでした。D君、距離が伸びても渡せました。でも人が二人いるとどっちに要求していいか分からなくなったり、ドアを開ける動作をしているうちに要求行動を忘れてしまったりするようでした。

驚いたのは、別の場所に行って他の友達が使っているカード(内容は違う)をはがしてスタッフに渡すのです。「ジュースが欲しいの?」と聞くとうなずくので、「はいジュース」と提供しました。その日は、スパゲティー調理の日でした。するとD君階段を駆け下りてきてまた友達のブックからカード(内容は違う)をはがしてスタッフに渡しました。「匂いでわかった?スパゲッティーどうぞ」ということで、D君その日のうちにフェイズ2の応用まで学習しました。次はカードの弁別のフェイズ3です。

おせっかい

D君は、低学年にやさしくて面倒見が良い人です。でも、低学年なら助言やフォローとして良いのですが力が均衡するくらいの相手になると、相手から「おせっかい」「うるさすぎ」と嫌がられてしまいます。

実はD君の口出しは人のためというよりは自分の馴染んだパターンから外れていたり自分の思いと食い違うときに、相手がどう感じるかを考えずに口を出したくなる場合が少なくないのです。でも低学年のうちは大人にとって「良い意見」であることが多く、よく気が付くねと褒められていたのです。

ところが高学年になっても同じようにやるので、周囲の仲間から何となく自分が浮いているのが分かるようになってきたのです。でも、相手の感情がうまく見えないので、D君は人といることが煩わしく感じるようになりました。心の理論「見えない約束2/7」についてはASDの人は遅れて理解すると前回書きましたが、全部が見えるわけではないです。そこで、ソーシャルストーリー等を通して「暗黙のルール」(非ASD者にとっては自然に理解しているもの)を学ぶ必要があるのです。

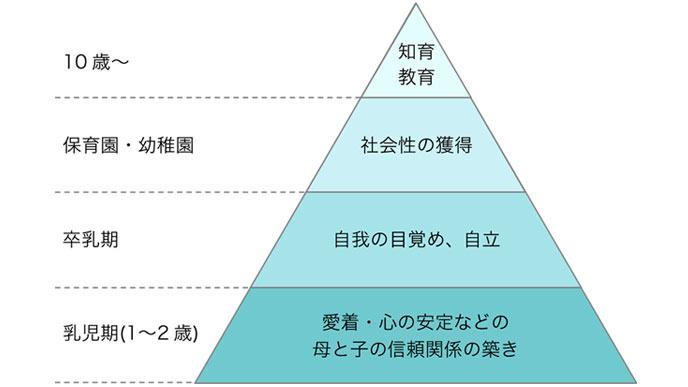

愛着形成

低学年のZさんを学校から事業所に迎えました。送迎の車の中で楽しそうにお話していたZさんが事業所の玄関の前で突然泣き出しました。「おかあさんが参観に来たのにさよならも言わずに家に帰った」から悲しいというのです。

「え?今悲しくなった?」とスタッフ戸惑います。ASDの子どもの感情表現は時としてかなりタイムラグがあったりします。それから「参観では、さよなら言わずに帰る母親の方が多いよね?」Zさんだけではないはずと言います。しかもZさん幼稚園ではそんなことで泣いたりしなかったと言います。Zさん、ようやく愛着形成の時機に入ったかもしれません。

お母さんがいなくてさみしいと思うのは乳児期後半からです。その後愛着形成は幼児期前半で一応完成されるとイギリスの精神科医ボウルビィは言います。でも、ASDの子どもは愛着が遅れる人が少なくないのです。小学校に入ってから急に母親にべたべたするようになったりするのがそれです。子どもによって表現の仕方は違いますが、ASD児の愛着行動は遅れるので奇妙に見えるが変ではないと押さえておきたいものです。

第2鉄塔

本日は西山の第2鉄塔まで足をのばしました。少し寒さが戻ってきているものの、ジャケットを着こんでいると汗が乾きません。光明寺から方丈池を越えて京都タワーが見える展望台まで15分。お茶を飲んで一服したら分岐点を通り過ぎて真ん中の道を緩やかに上って最高点232mを通過して梅林まで15分そこから横道に入って第2鉄塔まで10分。光明寺から小一時間で第2鉄塔に到達します。春になると蕨やゼンマイが出てきそうな斜面もあります。往復90分くらいでよい有酸素運動になります。

高学年らしさ

通常学校の利用者に感じていることは、低学年と同じレベルで諍い合うなど高学年が幼いことです。これは障害とは関係がないように思うのです。人は、年齢に応じて社会から「らしさ」を求められます。ところが高学年の彼らは「らしく」扱われていないのではないかと思い当たる節があります。高学年は低学年の面倒をみてやったり、年長者として譲ってやる、見過ごしてやるという度量が試されます。障害があろうがなかろうが年長者や大きいものは年下の者や弱い者を擁護するということを、簡単には分からなくても「求めているよ」ということは示す必要があると思います。

温い

暖かいことを表す「ぬくい」という言葉。「(聞いたことはあるが)使ったことはない」「聞いたことすらない」と答えた層の割合は、東京の19.9%に対し大阪は4.9%で、くっきりと結果が分かれます。ぬくいは関西スタンダードということです。今日は気持ち悪いくらい温い日でした。16時の今も卓上温度計は21度です。こんなときは、ぶらぶらと河原でも歩いてぼんやり小畑川の川面や西山を眺めるなんていうプログラムでもいいと思います。

負けるが勝ち

このブログでは何度か勝ち負けについて述べてきました。「負けと癇癪 01/17」 では「負けるが勝ちゲーム」を紹介しましたが、「そんなにうまくいかないよ」とのご意見もあるので、今回は負けの感情コントロール療育の王道をご紹介します。

突然のショックに耐えられなくて不適切な行動を起こしてしまうことが課題なので、ショックに耐える練習から始めます。ゲームの前に、「負けても泣かないゲームをします。1回我慢出来たら大好きな動画が1つ見られます。何が見たいですか?」と最初に交渉します。で、実際に負けてもらって我慢してもらい、御褒美を繰り返します。トークンの中身は速攻その場から、一日の最後にトークンを積み上げていきます。つまりトレーニングをしてもらいます。最初はダメージが強くないゲームから始めます。ご褒美もケチらないでグレードアップします。1か月たてばかなり感情コントロールが定着しているはずです。「負けるが勝ちゲーム」とどこが違うのか?とお怒りの方、すみません。結局中身は同じですね。

感覚刺激

今まで日本での特別支援教育では「余計な刺激は除去すること」が重要だとされてきました。しかしアメリカでは適切な刺激は学習に必要な支援だとして実践しているのです。2015年に行われたセントラルフロリダ大学の研究で「*ADHD(注意欠如多動症)の子どもたちは学習時に体を動かす必要があり、それによって学習成果が伸びる」ということが科学的に証明されたそうです。その研究によりなにかの感覚刺激を教育に取り入れることは、集中力を保つ有効な手段であるということがわかってきました。

*ADHD(注意欠如多動症)とは、「集中力が続かない」「忘れっぽい」などの不注意・「落ち着きがない」「じっとしていられない」などの多動性・「思いついたら周りに関係なく行動してしまう」などの衝動性を特徴とする発達障がいのひとつです。一昔前までよくない行動とされてきた「貧乏ゆすり」も感覚刺激の一つで、最近では「貧乏ゆすりによってセロトニン分泌が増加して気持ちの安定が得られる可能性があること、気持ちが落ち着かないときに気を紛らわせ、ストレスからの回避行動になっている」という研究報告もされています。

しかし「感覚刺激入力による学習支援」のためのツールが、日本ではまだまだ開発されていません。そもそも学校教育の現場でそういったものを必要とする意識が低かったため、広がっていないのが現状です。低学年だと鉛筆をかじる子も多いですが、そういった子は噛むことからの感覚刺激で心の安定を図っているのです。アメリカには噛むことを想定した鉛筆キャップなども存在します。外部刺激が苦手な子どもには、机に取りつける仕切りも必要です。

そのほかにも、触ることによって気持ちが落ち着いたり集中できたりするクーシュなどいろんなものが医療や福祉の分野では開発されています。Harklaの着圧(重みのある)ベストは深部感覚を刺激し、自閉症やADHD、感覚障害を持つ子どもに落ち着きを与える効果があったり、同社のブランケットは睡眠障害を軽減する効果もあるとされます。子どもの感覚に注目してみると新しい可能性が見えてきます。

待つこと

「待つこと」とは、スタッフに求められていることです。集団指導の時、子どもが何らかの理由で予定に従えなかったり向かうのが遅かったりすることが良くあります。ほとんどは同じ子であることが多いです。そんなとき、大人は「またか」と思ってしまいます。でもそれはきっと従えない子どもの方も「マタカ」と思っているのです。

コミュニケーションが苦手だったり、リーディングマインドが弱いと日課の切り替え場面で混乱する人がいます。理由としては、一つは次に何をするのか分からない場合。二つ目は、やる事は分かっているけど「やらされるかもしれない」という大人の強制力に不安を感じてしまう場合です。三つ目は、その不安を解消する質問や援助や交渉のコミュニケーションができない場合です。

実は一つ目と二つ目は裏表なのです。やる事がわかっていれば自発的に行動を起こしたことで大人に褒められるので、それが動機となって良い循環ができて習慣になります。やる事がわからないと、大人にいつも依存して行動することになり自発行動を行う機会がありません。ややゆっくり行動を始めていても「早く」とか「行くよ」など、現在の行動へのやや否定的な評価が多くなり褒める機会が作りにくいのです。

また、ゆっくりの行動する理由には、見通しがないまま行動をする不安感情があり、促しの指示には「いや」「まだ」「やめて」という拒否が起こり易い心理状態にあります。ここで、「行くよ」「はやく」などと指示しようものなら不安が強ければ強いほど過剰に反応して、表出コミュニケーションの弱い人は拒否するしか方法がありません。子どもの「いや」「まだ」には、切り替え時に見通しが「わからない」不安と「やらされる」不安に満ち溢れています。

「次はこれをするよ。終わったらこれがあるよ」という見通し情報を本人が理解できるモードで示し、気長に待てば、行動を起こした時に褒めることができます。人は行動に自分の利得がある場合にのみその行動が強化されます。同じ行動をしても利得がなければ弱化・消去します。子どもの利得の多くは大人に承認されたり褒められる事ですが、人によっては「お気に入り」の獲得からアプローチする場合もある事を理解しておく必要があります。

「待つこと」で自発行動を重視するのは良い行動を強化(持続)したいからです。そして、その人の理解し易い方法で情報提供できていれば、自発行動は起こりやすくなり、理解しにくい情報提供なら拒否行動は増えるという大原則にいつも立ち戻る事が大事です。

梅林まで

本日も西山へ行きました。先週が寒かったためか、梅のつぼみは固くなってしまったようです。今日は分岐点から梅林と河陽が丘の分かれ道まで光明寺から40分ほどかけて歩きました。梅林の入り口は竹に侵食されていて跡形もありませんでした。今度はもう少し奥まで(縦貫道が地下を走っている上を超えて)歩いてみようと思います。ちょっと北風がひんやりして、今日は上着が必要でした。

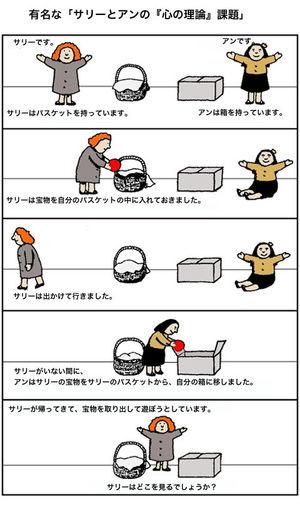

見えない約束

A君がB君に「今日の自由遊びいっしょにマインクラフトしような」「OK!」とB君引き受けます。C君が帰ってきてB君に「後で遊ぼうな」「OK!」とB君はさっきの約束は忘れて安請け合い。さて、自由時間A君とC君がバトルになります。「B君は僕と約束した」と主張を譲りません。

この人たちは見えていないことを想像するのがとても苦手なのです。「・・・なるほど僕の知らないところで約束したのだな、B君の浮気者め」と想像できないのです。

心の理論課題の「サリーとアン課題」を下図に掲載しました。

1 サリーとアンが、部屋で一緒に遊んでいる。

2 サリーはボールを、かごの中に入れて部屋を出て行く。

3 サリーがいない間に、アンがボールを別の箱の中に移す。

4 サリーが部屋に戻ってくる。

上記の場面を被験者に示し、「サリーはボールを取り出そうと、最初にどこを探すか?」と被験者に質問します。正解は「かごの中」ですが、心の理論の発達が遅れている場合は、サリーは「知らない」ことが想像できず「箱」と答えるのです。 通常5歳を超えると直感で「知らないこと」がわかると言います。ASDの人たちは高学年にになって理屈で理解すると言います。

相手の心を読むのが苦手なので、それがいじめの原因になったり、就労のつまづきになったり、社会生活上の対人関係の誤解・こじれにつながります。

初雪

朝方降雪が続きました。この冬初めてではないでしょうか。明日も寒いと予報は伝えていますが、雪は今日で最後かもしれません。さすがに寒いので部屋の中でおもちゃのボーガンで筒倒しをしました。うるさくないように紙製の筒(チップスター)を的にして積んで倒します。

混乱しているときには視覚支援

Z君、学校でいつもお気に入りで見ていたホームページの表示が潰れてしまい、誰に話しても解決できないので大混乱して帰ってきました。テレビの番組は番組終了などまだ予告があるからいいですが、WEBサーバーの故障は誰も予告できないです。

スタッフは、床に突っ伏して大声を上げているZ君にあれこれ慰めるのですが、効果がありません。「(作業もしなくちゃいけないけど)そんな気にはなれないよー」と怒っています。こちらに解決策がないときは、あれこれ言わずに「それは残念だね」「どんな気持ち」と感情カードで気持ちを表出してもらい「残念だったねー悲しいねー」と共感するだけでいいのです。あれこれ言っても、普段でも苦手な聴覚情報は混乱のもとです。残念なことは共感しつつも「小さな声でお願いします⇒大好きなご褒美があります」と視覚情報でこちらのお願いを伝えます。

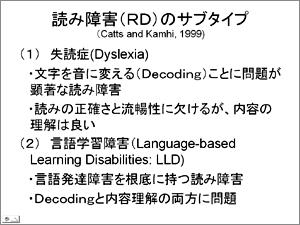

宿題

すてっぷでは、宿題がある人はしてもいいことになっています。子どもたちが帰って来ると「今日宿題はありますか?」と聞きます。「ない」と言う人の中には、「(宿題をやりたく)ない」という場合があります。大概は、その子の苦手なものか、弱いところが配慮されていない宿題です。

Yさんは、とってもお喋りが上手で目先がきく活発な子どもです。宿題が「ない」というので、カバンの底を探すとくしゃくしゃになった国語のプリントが一枚出てきました。「お話を読んで、あてはまるものに○をしなさい」というプリントでした。あんなに饒舌にしゃべっていたYさんはたどたどしく文章を読んでいます。読むだけで100パーセントの学習パワーを使ってしまう読み方です。とても考えるところまでエネルギーが残っていない感じです。結局、読んであげればすぐに正しい回答を考えることができました。学校の先生はYちゃんのこの苦労と屈辱を知っているのかと気になっています。

板書を見ながらの作業

登り人形「7/24 登り人形」の工作をしました。W君はお喋りが上手で記憶力も優れた子どもです。スタッフから、登り人形の作り方をホワイトボードに丁寧に書いているのに、W君全く違うものを作るのでなんでだろうという話がありました。手元の手順書で仕事を進めるのと、板書を見ながらの作業では天地の差に感じる子がいるのです。

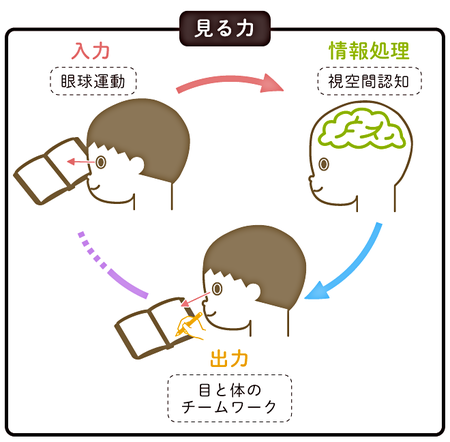

発達性協調運動症(障害)については前回「11/22 発達性協調運動障害」で掲載しました。それには様々な原因がありますが、原因の一つである「見る力」について考えます。日常生活の中で、不器用さに悩んでいる子どもは意外と多いのです。のりを使えば手や机までベトベト・・・。ハサミで画用紙を切ったらガタガタ・・・。折り紙を折ればぐちゃぐちゃ・・・。これは手先の問題ではなく「見る力」に問題があるのかもしれません。

1.両眼視の問題

左右眼の視線を揃え、右目と左目に移った像を重ね合わせて一つの映像として知覚し、遠近感や立体感を捉える眼と脳の働きのことを「両眼視」といいます。この機能がうまく働かないと、遠近感や立体感を正しく把握することができないため不器用さにつながります。

2.視知覚・視覚認知の問題

形や空間の情報を分析し、それらの刺激を過去の経験に照らして解釈する力のことを「視知覚・視覚認知」といいます。この機能がうまく働かないと、遠近感や立体感を正しく把握できず、不器用さにつながります。

3.目と手の協応の問題

目から取り込んだ情報と連動して、手や身体の運動を調整する力が弱いため、正確で素早い動きができず、不器用さにつながります。視覚と運動の連動をトレーニングする「7/16 ビジョントレーニング」が効果的です。

このように、「見る力」と不器用さは様々な点で関係があることが分かります。日本では、見え方=視力と考えてしまいますが、視力がいくら良くても、視覚機能に問題があるケースも多いです。米国、カナダ、ヨーロッパには、オプトメトリストといった、視覚機能の検査・訓練を行う専門職があり、国家資格になっています。日本ではあまり聞かれませんが、アジアでも、フィリピン、韓国、中国など、オプトメトリストが認められている国、認められつつある国があります。米国では、視覚機能に問題があるために学習能力を発揮できない子どもたちや、視覚機能に問題があったり、より視覚機能を高めたいスポーツ選手、また、一般の人でも、見え方に何か異変を感じたら、まずがオプトメトリストのクリニックを訪ねるのが当たり前になっています。

私たちは調理など手順が必要なものは一人一人手順書を渡しています。それは手順を覚えておらず、作業速度が各人違うということもありますが、板書まで視線を移動させて視覚情報を短期記憶して保持したまま手元の作業に戻るということが難しい方が多いからです。もちろん板書だけで理解できる子もいますが視知覚や短期記憶が苦手な人に合わせて準備しておけば誰も困らないわけで、これが障害者差別禁止法に定められている合理的配慮(特定の障害者を対象としている施設ではただの準備不足)です。

暖冬

今日、光明寺の梅のつぼみが膨らんでいました。来週遅くには開花する感じです。西山を登っていくと、展望広場からは京都が一望でき京都タワーや五重塔もくっきり見えていました。登り始めるとジャケットはいらないくらい暖かいです。もう寒くはならずこのまま春を迎えるのでしょうか。昨日は山間部や北部では降雪があったそうです。京都市内の降雪観測が始まった1961年以降、降雪記録がない年は2013年以外ありません。今年は2回目の無雪年かと案じてたら、5日(水)頃から冬型の気圧配置が強まり、関西の上空1500メートル付近にマイナス6度以下の寒気が入る予想が発表されました。これは今季で最も強いだけでなく、数年に一度レベルの強さなので、降雪が期待できるかもしれません。

京都PECSサークルのご案内

京都PECSサークルのご案内

PECSを使ってのコミュニケーション指導を実施している人たちが集う学習や実践交流の場として,「京都PECSサークル」への積極的なご参加をお待ちしています。

■ 対 象:PECSレベル1ワークショップ受講者

■ 活動概要

オフライン(研究会)・オンライン(ZOOM・ML)でのマニュアルの学習,実践交流

*日 時:ほぼ3か月に1回 最終金曜か土曜

*場 所:現在は「ZOOM」、令和元年までは「こどもみらい館」

*地下鉄のご利用 地下鉄烏丸線「丸太町」 徒歩5分

■事務局

代表 門 眞一郎(児童精神科医フリーランス)

久賀谷 洋(合同会社 オフィスぼん)

澤 月子 (南山城学園SV)

楠田 千佳(臨床心理士)

灘 明日香(京都市発達障害者支援

センターかがやき)

真鍋 由香(京都市立東総合支援学校)

辻村 文緒(京都府立丹波支援学校)

加藤 健 (南山城学園)

【お問い合わせ、お申し込み先】

E-MAILにてご連絡ください。 owner_kpecs@googlegroups.com

アットマークは小文字にして送信してください。

学童保育と放デイ

学童保育と放デイを両方利用している利用者は多いです。乙訓地域の場合は放デイの支給量が通常週3回に制限されているので、他の地域より学童保育を利用する方は多いかもしれません。障害のあるなしに関わらず誰でも受け入れていこうというのが社会の流れですが、全ての学童保育施設でどんな子でもそのニーズに応えられているわけではありません。インクルージョンという考え方が福祉や教育の世界で言われていますが、まだまだ言葉だけの理想的概念と言わざるを得ません。公的金銭的な設備投資は難しいにしても、工夫すれば一歩前に進める事例でも、これまでの指導の考え方や同調圧力が邪魔をして踏み切れない現場や職員マネジメントの困難さがあります。

放課後や長期休業中も、その子なりに多様性のある社会の中で生きてほしいという考え方を保護者が持つことは大事なことです。しかし、騒々しい環境が苦手な発達障害の子やそのグレーゾーンの子にはストレスが多いのも事実です。「どうしたら学童クラブでストレスなく過ごせるか?」と学童クラブの指導員も保護者も悩むことがあると思います。障害に合わせて環境を調整する合理的配慮という言葉がありますが、先に述べたようにお金の問題ではない現場マネジメントの課題があります。一人でも納得しないと新しいことに踏み出せず、議論の堂々巡りをしている現場ほど、分担すると個人責任にしてしまいがちな傾向があります。頑張って新しい提案をしても、失敗したら自分だけが責任を問われるのでは提案する気にはなりません。この問題を解決するリーダーの配置こそが必要なのだと思います。

また、保育園では子どもの力も弱く、動作も比較的ゆっくりで、予測できないことも限られるため、行動をある程度は制することができます。幼児はそもそも生活のほとんどに支援が必要なので、障害があるないで支援の考え方にあまり差がありません。保育園では受け入れてもらったのに就学したら冷たいと思っている保護者には、先述のように保育園とは違うという説明が必要です。

また、行動問題が生じて他の子と違う個別の支援が必要なのに、行動問題は障害や発達の問題なので仕方がないとされていたり、反対に加配スタッフが子どもに寄り添い過ぎて自立に必要な支援になっていない場合も、障害があるのだから大人が寄り添えば良いという「善意の誤解」があります。

学童保育の職員の質の問題などか取り沙汰されますが、放デイが整備されつつあるので、学童クラブの障害児保育の需要は下がってきています。子どもにとっても、10人ほどの集団で過ごす方がよほどストレスなく過ごせるからです。それなら学童保育から特別な支援を要する子どもはいなくなっていいのでしょうか?それは違うと思います。今、インクルーシブを掲げて障害のある子どもの施策が進められていますが、その結果、障害児の囲い込み(エクスクルーシブ)とも言われる現象が起こっています。ちょっとクラスでついていけなくなると支援学級に入級する流れが起こっています。その結果支援学級に知的に遅れのない児童が増え、結果、支援学校小学部に軽度の知的障害の子どもが増えるという現象が見られる地域もあります。これは特別支援教育が進む上での発展途上の中間現象かもしれませんが、振り子がブレ過ぎているように感じます。

私たちは学童保育に隣接した障害や発達についての専門技術を有する放デイがあればインクルージョンは進むと考えています。何もかもを満たす施設を望むのではなくお互いのいいところが発揮できるように、物理的に近づけて設置すればいいのです。隣同士であればスタッフの交流も進むし、様々な支援スキルも伝えることができます。教育だ福祉だと縦割り行政の壁にはまり込まず(学童保育は小学校内にあるので教育行政管轄が多いです)、自治体のトップが相互乗り入れのグランドデザインを描いて実行することが求められます。

少数の子どもの施策がなかなか進まないのは児童期が短く成長変化の多い時期のために、要求が実現するまでに子どもは次のステージに上がってしまうので、組織的な動きになりにくいのです。けれども多様性を認めた社会を作るためには、児童期にインクルージョン環境の中で特性に応じた支援が必要な子どもに行われ、それを他の子が日常的に見ていることがどうしても必要です。このプランを市民全員で共有できるなら共生社会は早い時期に実現できるのではないでしょうか。

トイレトレーニング

見学で訪れる就学前の子の中には排せつが自立していない子どももいます。保護者の方は保育所で言われた通りしているけどなかなか自立しないと焦られている方もおられますが、焦る必要は全くありません。トレーニングの時機と方法がその子の状態と特性にヒットすればあっという間に自立する子も少なくないです。みんなと同じやり方でうまくいかないなら、別のやり方を選べば良いのです。

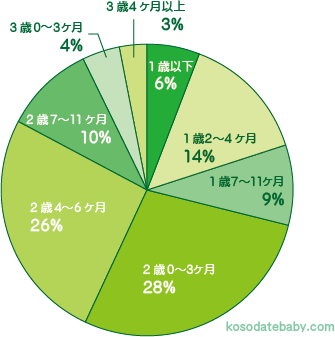

下のグラフはトレーニング開始時期の調査ですが、通常でも2年以上の開きがあります。トイレトレーニングでは3歳までにパンツに変えて濡れる感覚を教えるんだという通説がまかり通っていますが、知的な遅れや発達障害を併せ持つ子はそれではうまくいかないことが少なくありません。通常のやり方での成功の原動力は、大人に褒められたい認められたいという動機の強さです。その要求が弱い場合は、別のアプローチを考えれば良いのです。また、濡れた感覚は子どもによって感じ方が違います。特に発達障害の子どもの感覚は過敏すぎたり鈍麻すぎたりで大人が思うような濡れて嫌な感覚を感じてないこともあります。結論から言えば、時機を見定めて短期集中型(3日から1か月程度)で視覚支援(何をどうするか成功したらどうなるか絵にして知らせる)や行動療法(ご褒美作戦)を用いたトレーニングで成功している例も少なくないのです。

時機を見定めるまでは、紙パンツでいいのです。3歳頃から布パンツで始めて1年も2年も失敗を続けている子どもがいますが、本人にとって失敗が当たり前になってかえって成功しにくいです。また、この失敗は時機を見誤っているか方法が間違っているのかもしれないと考えるべきです。子どもの個性は違うのですから、トレーニングも個性に合わせたほうが成功します。以下に通常のトレーニング方法を掲載しました。知的な遅れのある子や発達障害の子にどこが合わないか考えてみましょう。

-------------------

通常の場合のトレーニングの考え方はまず布パンツへの移行です。薄いタイプであれば、おしりに濡れた感触がすぐに伝わり、子供も失敗に気付くと同時に、漏れた不快感を感じます。この「不快感」がトイレトレーニングではとても大切で、子どもは不快感を味わうことによって「パンツにおしっこをしたら気持ち悪いんだ、だからトイレにするんだ」ということを学び、早くトイレトレーニングが進むと言われます。そして、水分をよく吸収する分厚いパンツは、洗濯が少なくすむけれど、子どものトイレトレーニングには不快感が少ないので不向きだと言われています。また、トイレトレーニングは子ども自身の意欲がとても大切で、パンツがモチベーションになるので、その子が好きな色やキャラクターのパンツを履くことで、トレーニングに意欲的になると言われます。

トレーニングの時期は「排尿の間隔が2~3時間空いていること」が目安になり、お喋りの早い子は「トイレ行きたい」と言えるのでトレーニングしやすいと言われます。トイレトレーニングは「3歳の誕生日を迎えるまで」を目安に、春~夏の終わり頃までが寒く無くて良いそうです。冬は寒くてトイレの間隔が短くなるので失敗が増えて良くないというのが理由です。

---------------------

いかがでしたか?濡れるのが気持ち悪く感じるということや、~だから~するという通常3歳頃の認知や言葉の力、排尿間隔が2時間以上という成功のための前提があるのです。逆に言えばこの前提が揃わなければトレーニング効果が上がりにくいという事です。効果がないのに延々と平均の子どもたちと同じ方法で取り組む就学前施設は、是非工夫をしてほしいものです。そして、別の方法があるのですから取り組んで欲しいものです。就学前児を支援する何とか支援センターはその工夫の助言をするためにあるのですからもっと積極的に支援して欲しいものです。そして、みんな同じ時期や同じやり方でなくても良いし、他にも視覚化や構造化、他の行動療法アプローチがあることを広めて欲しいものです。