今日の活動

学校まだかな

ASDの人たちは変化に弱いですから、新学期に不適応を起こす方が少なくないですが、今みたいにいつ始まるか分からない状態で待たされるのはもっと混乱します。A君は、楽しみしすぎるくらい新学期を待っていたのですが、あけてみると学校は休校だわ、仲のいい友達は違う組だわ、もうふんだりけったりで、この気持ちどうしてくれますか状態で毎日を過ごしています。早く始まって欲しいけど、どうやら連休明けでは難しそうな雰囲気ですが。再開を祈るばかりです。

自分のことは分かっている

W君が、新一年生のサポートシートを見て「何々?落ち着きがない?あー俺と一緒や、すぐに立ち歩く、そうやねん俺もじっとしてられへんねん」 なるほど、こういうふうに第3者的に記述してあると、他者のことであっても、自分との共通点はすぐに分かります。でも、人に言われると頑として認められなかったりするのですが、実は良くわかっているのです。※サポートシート=子どもの特徴や支援方法を示したシート。

また、友達と自分の違いも良くわかっていて、「X君、もう2年たつけど俺の名前覚えてへんで、俺も相当物覚え悪いけどX君はすごいなぁと思うわ」と言ってると向こうでX君が「石好きのあいつなぁ」とW君のことを噂している声が聞こえてきました。「なっ。俺のこと『石好き』と呼んでるやろ」人のことも良く観察し、いつも自分と比べているわけです。てことは、私たちスタッフもしっかり観察されているわけです。今度はスタッフの特徴をこっそり聞いてみます。

自立にむけての作業

V君、2階の事務室に上がってきて、「青いテープください」と要求。何のことかと聞くと作業用の箱が壊れたから修繕するとのことでした。V君は高3生。昨年から自立課題を作業課題に移行しつつあります。それも、スタッフが作業の準備をするのではなく、できるだけV君が自立してできるようにしてきました。そして、困ったことだけスタッフに手助けが要求できるようにしています。なので、今回は作業用の箱が壊れて(破れて)いるのでヘルプをしたのです。V君グッドジョブです。今後は、作業のオーダーシートを渡して、手順書通りに作業が進められるように考えています。私たちは、作業中にあれこれ口をはさむのではなく、自立して作業できた方が達成感は大きいと考えています。なので、あえて、自立してできる簡単な作業や簡単な工程、毎回説明しなくても良い内容を提供して取り組むように進めています。

愛のパンチ

新1年で今度からくるTさんが、お母さんの手続きに事務所に来ました。Tさんはうれしくてぴょんぴょんしています。そこへ新3年のU君がやってきました。Tさんは何故かU君にパンチ。U君1年生なので耐えています。

そして、他にもお姉ちゃんやお兄ちゃんがいるのにまたもやU君にパンチ。考えられる理由は、U君の身長が一番Tさんに近かったので、マウンティング(順位付け)されたのかもしれません。U君には、まだ十分お話ができないTさんは、あんなふうにして仲良くなりたいという「愛のパンチ」が出てしまうんだ。よく我慢した、さすが3年、と褒めています。

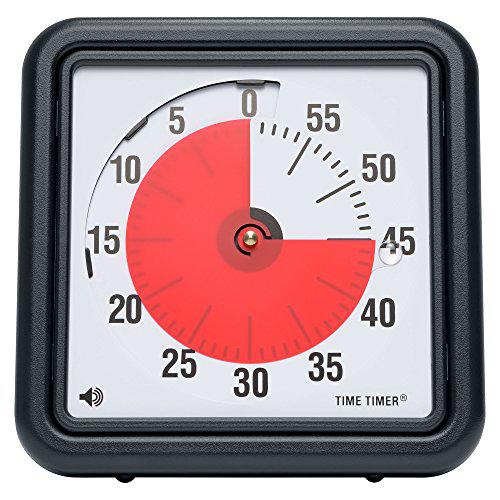

タイムタイマーは魔法の時計ではありません

ASDなどの発達障害の子どもの中には、次の行動にスムーズに移ることができず、無理に移行させようとしても頑なに拒否したり、時にはパニックに陥ったりしてしまう場合があります。そんな時有効なのが、ABA(応用行動分析)でもよく使われるカウント10予告の声掛けです。例えば、ゲームをなかなか止められない子どもに対し「あと10秒でゲームを止めれるかなあ? はあい。10 9 8 7・・・」と数を数え始めると、0になるまでに何とか終わらせようと結構必死になってくれる子が多いです。

数を理解し数えられる子どもですと、「10 9 8 7・・・」と自ら数を数えることができとても得意気になってやってくれるようになります。子どもが10秒以内に行動できたら、大人はすかさず「凄い!10秒で消せたね!」と思いっきり褒めてあげるのですが、これを何度も繰り返していると徐々に慣れ、カウント10方式を楽しみにしくれるようになってくれます。

また、普段からこのカウント10方式や、或いはタイムタイマーで時間の区切りを習慣化すると、より効果的に活用することができます。「10数えたらテレビを消します」「あと30秒でお風呂から上がります」などと言いながら一緒に、「1・2・3・4・5・・・」と数えていきます。数を一緒に数えることで、時間だけではなく数の概念まで理解する機会を提供することとなりますので、このカウント10は生活のあらゆる場面で利用できる支援方法の一つです。

ただ、タイムタイマーは魔法の時計ではありません。タイマーの使い方ではスタッフの間違いをよく見かけます。タイムタイマーは子どもに触らせてはいけません。時間を待つ概念がない子どもは、針を勝手に戻してしまうことがあるからです。これは悪気があるのではないです。針がここにきたらアラームが鳴って、次のことができると理解するからです。幼児のASDの子どもは必ずこれを注意しないと二度とタイムタイマーが使えなくなります。

まずは、数秒待つことから教え、少しづつ時間を伸ばして褒めていく取り組みが必要です。タイムタイマーが使えなくなったら、タブレットでもたくさんアプリが出ていますから触れないようにして教えていきます。タイマーがあるから子どもは時間を守るのではなく、時間が守れたら褒めてもらえ好きなことができるからタイマーを受け入れて学ぶのです。子どもを管理しようとして、安易に長い時間(幼児なら5分でも長いです)を設定したりしてはいけません。

遠回しの言い方

「あたし、ちょっと気分が悪くなってきたわ」とRさん。S君らとゲームをしていて、S君がズルばっかりするので「みんなが気分悪くなるよS君」と遠まわしに表現します。二人とも5年生ですが、S君にはちっとも通じません。この社会性の開きはいかんともしがたいです。はっきり言わないと通じない男子と、はっきり言うのは幼稚な人間という価値観が芽生える女子のコミュニケーションの食い違いは、苛めの原因にもなります。性差は身体だけではなく心の理論の発達にもあるということを男女で学ぶ必要があります。そして、いいところを学び合う集団生活にしたいものです。

コンビニ作戦

以前「コンビニでお買い物 03/19」 でワーキングメモリーの弱さを支援する必要性を書きました。今回はその決行日となりました。Zさんには、スマホでコンビニのホームページからお弁当のメニューを見てもらい、何を買うか選んでもらいました。選んだ「スパゲティーナポリタン」をメモ用紙に書き写し(本当は絵カードが良い)Zさんに渡しました。

メモを握りしめたZさんは、コンビニにスタスタ入ってわき目もふらずにお弁当棚のスパゲティーナポリタンを選びレジに向かいました。本人が選択することを大事にし、視覚支援を行うという二つのことのうち視覚支援は完全にはできませんでしたが、文字のメモを握りしめて行くことで選択時のエピソードが想起できたのだと思います。

後日談、本人はよほど自分で購入できたことがうれしかったのか、帰ってきてそのメモを家の人に誇らしげに見せて回ったそうです。

優しい気持ちは伝染する

以前、高学年のE君が仲立ちして、低学年に関心がないと言われていたRさんとP君をマイクラで仲良しにしてくれました。P君はRさんと遊びたくて仕方がありません。RさんもまんざらでもなくP君を目にかけてくれています。P君は今日初めての公園デビューです。Rさんを頼りにしていて遊びたくて仕方がありません。

同級生のO君が、Rさんを追いかけてきたので、P君はO君がRさんに危害を加えているかのように思っています。帰りの振り返りの時間に、Rさんが「あれは鬼ごっこだよ、誘えば一緒に遊べたのにね」。P君にやさしく説明するRさんの姿に感心しました。

やさしさは、伝染するものです。P君がぽつりと言いました。「O君、帰りに車の前席に僕が乗っていたからしょげていて、かわいそう」と言うのです。この優しさの伝染の始まりはE君でした。ミルクボーイ風に言うと、こうした伝染なら、「こんなん なんぼあっても良いですからね」。

公園から帰って来られたね

新入生は、まだ様子がわからないので、すぐに外に連れ出したりはしません。でも、今日も窓枠に登っているOちゃんを見て、狭い部屋では可哀そうと公園に遊びに行きました。Oちゃんはお帰りの時間にまっすぐ帰ってこれるかが心配でしたが、おやつだよと誘うとさっさと帰ってこれたようです。昨日は、これまでの療育支援がお弁当までだったからか、ここでもお昼帰りと誤解して大混乱でしたが、今日は一日スムースに過ごせご機嫌っだようです。

早く帰りたい!

ニューフェイスに新1年生のNさんOさんがやってきました。Nさんスプーンで自分でご飯食べるのとても上手です。Oさんが課題が終わってお昼になると自分のかばんからお弁当出して「いただきまーす」。グッドジョブ!自分でできることがたくさんあります。

でもNさんOさんにしてみれば、今日は、兄さん姉さんたちの騒がしい部屋でいきなり6時間も過ごすの大変だったと思います。せめて絵カードではなく写真スケジュールくらいは示せばよかったです。Oさん何度も脱出を企てたけど阻止されて玄関の前で怒っていました。療育施設ではお昼食べたら帰るルーティンですから、Oさん自分でかばん背負って「なんで帰れへんねん!」って怒るの無理ないです。なんとか視覚支援の方法考えてみます。

1年間ありがとう!そしてこれからも!

とうとう令和元年度最終日です。すてっぷは2歳を迎えました。皆さんの応援と信頼の上に成り立っているこの事業の初心に戻ってこれからも精進したいと思います。

ただ、人が作るものには誤りや間違いがつきものです。間違いのないモノなどありませんが、重要なのは、間違いに気付いて前を向けるか、子どもと保護者と、この地域のために貢献を持続させようとするかどうかです。

皆さんの叱咤激励を燃料にして3年目を踏み出します。

折り合い

L君は言葉のないM君が自分によって来るので、いつも「あっち行ってよ。俺は○○と遊んでるの!」と怒鳴っていました。そのたびに「自分がそんな風に言われたらどんな気持ちになる?」とスタッフにたしなめられるのですが、「だったら、俺の気持ちはM君に分かってもらえるの?」「俺だって気持ちよく遊びたい!」と反撃します。

様々な特性を持つ子どもたちが一緒に遊ぶのは、なかなか難しいものです。スタッフに忖度ができる子どもなら黙っていることを、L君は喋ったにすぎません。どうしたらうまく付き合えるかは、一緒に暮らす中で少しづつ学んでいくものです。

公園で遊んでいるとき、M君がボールを追いかけてL君たちのエリアに入ってきました。「M君!ボール向こうに転がすよー」とM君のボールをエリア外に転がしました。M君はそのボールを追いかけてエリア外に行きました。出て行けと怒鳴るのではなく、L君なりに折り合いをつけた行動だと思います。

ゴールボール遊び

盲人スポーツでもあり、ユニバーサル(誰でもできる)スポーツとしても普及しているゴールボール遊びをしました。

ゴールボールはご存じの方も多いように、最近オリンピックパラリンピックの風を受けて盛んになってきたスポーツです。ロンドン2012パラリンピック大会で女子チームが金メダルを獲得してから知られるようになりました(前回のリオでは5位)。すてっぷには盲学校に通っているKさんもいるので、鈴入りボールとアイマスクを買ってゴールボールもどきに取り組んでいます。Kさんもこの遊びは俄然元気に取り組みます。

と言っても、うしろにゴール用の段ボール箱を並べて、シューター一人VSキーパー一人で戦うチーム戦です。ちょっと部屋が狭いので、思う存分とは言えませんが、少しでもパラスポーツに親しんでくれたらと思っています。

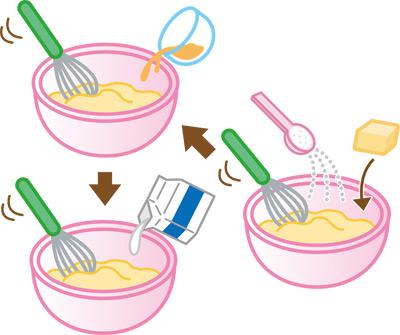

友達に教える

J君、クッキーづくりで俄然張り切って友達に教えています。調理活動は基本的には手順書があるので自分で作るのが課題ですが、今日の手順書はレシピに文字情報が多くてみなさんてこずっていました。J君が特に文字が読めるわけではないのですが、写真情報を頼りにみんなに教えています。人に教えることなんかめったになかったのにすごいなーJ君。

でも甘いもの好きのJ君のお口には合わなかったようで、「一つでいいです」とのこと。代わりに甘いもの嫌いのK君が、最初は「甘いもんはいらん」と宣言してたのに、マイルドな甘さが気に入って全部食べてしまいました。

ミルクボーイ噺

「うちのオカンがいうには・・・」「ほな違うかー・・・」の「ミルクボーイ風やりとり」が小学生の間で流行っています。西山を上りながら小学生のG君とHさん二人が、「うちのオカンが言うには」を始めました。

G君 うちのオカンがね、兄貴のテストの点数見たらしいねん。

Hさん あ、そうなんや。

G君 その点数をちょっと忘れたらしくてね。

Hさん 子どものテストの点を忘れてしもて、どうなってんねん、それ。

G君 いろいろ聞くんやけどな、全然わからへんねんな。

Hさん わからへんの? ほな私がな、兄貴の点数、ちょっと一緒に考えてあげるから、どんな感じか教えてみてよ。

G君 ショックで、しんどかったって言うねんな。

Hさん ほう、それは0点やろ。その特徴はもう完全に0点やがな。

G君 0点な。

Hさん すぐわかったやん、こんなんもう。

G君 いやちょっとわからへんのよな。

Hさん 何がわからへんのよ?

G君 俺も0点と思ってんけどな。

Hさん そうやろ?

G君 オカンが言うには、驚きすぎて死んでもええ言うねんな。

Hさん ああ、ほな0点とちがうかあ。0点で死んでええわけないもんね。

G君 そうやねん。

Hさん 0点はね、まだ寿命に余裕があるから見てられんのよ、あれ。

G君 そうやね。

Hさん 0点もね、人生最後の点数に任命されたら荷が重いよ、あれ。

G君 そうやねん、そうやねん。

Hさん 0点ってそういうもんやから。ほな0点ちゃうがな。ほなもうちょっと詳しく教えてくれる?

二人の話は山道を歩きながら延々と続きます。なんとなく、自分たちをうっすら描写しながら、ミルクボーイのやりとりで昇華しているようです。

自分で選ぶこと決めることの重要性

以前、「コンビニでお買い物 03/19」 でワーキングメモリーの弱さを支援しないと混乱することを書きました。混乱を回避するために、もう一つ大事なことがあります。Zさんは、先のワーキングメモリーの課題もあって、切り替えが遅かったり、勘違いしたりすることがよくあるので、大人の介入が大変多くなります。実はZさんは、その介入を快しとは思っていません。

人は誰でも自分でできるようになりたい。自分でやりたい。自分で選びたいと思うようになります。小さな子が、外出時に玄関で何かの拍子でトラぶって混乱して、せっかく楽しい外出の出だしでつまずくことは良くあります。大人は気持ちを切り替えさせようと、靴を大人が履かせて戸外へ連れ出そうとしますが、かえって反発されることが少なくありません。

大事にしなければならないのは、子どもが自分から選んだり行動したりすることです。なのに、良かれと思って大人が子どもを先導すると火に油を注ぐことになります。子どもは混乱の原因すら忘れているのですが怒りの感情が収まりません。こんな時は、例えば靴下や靴を二つ用意して「どっちを履いて行きたいの?」と問いかけて、選ばせることで気持ちが調整されていきます。靴下を選んで靴を自分で履いた子は、あの大騒ぎがなかったかのように立ち直っています。

Zさんにも自分で選んで自分で買うという行動を通して、気持ちを調整してもらうのが一番効果のある支援方法です。「○○さんはいつもこれだから」と先回りして用意したり、好きなもので気をそらしても、子どもの心は満たされないのです。それは障害があってもなくても同じことです。自己選択・自己決定は自己実現=心を満たすスイッチでもあります。

外出時の支援心得

ASDの子どもは、名前を呼ばれたり、声をかけて呼んでも振り向かず、あたかも無視をしているよう、という特徴がみられることが多いです。ASDの子どもが無視をしているように見える原因には、音の聞こえ方が普通の人とは違うため、自分が呼ばれていることに気がつかないことも関係しています。ですから、一緒に活動していた仲間の声に注意を払う事もかなり難しいです。外出したらASD児の聴覚モードはいつもよりもっと弱くになっていると思って支援することが大事です。

ASDの人には「選択的注意の欠如」という特性があり、周囲の多様な情報の中から自分に必要な情報をキャッチし、不要な情報をカットする、ということが苦手です。そのため、様々な音が聞こえている中で自分の名前が呼ばれても、その音にだけ注意を向けることができず、その結果「無視をしている」ように見えます。また、選択性の課題だけでなく、「みんなー」という全体への声掛けでは自分にも話されているということが分からないことが多いです。自分の名前を呼ばれたら聞けるのにとASD児は思っています。

迷子になりやすいのも、ASDの子どもによくみられる特徴のひとつです。ASDの子どもは大人と一緒に外出した際に、はぐれて迷子になってしまうことがよくあります。ASD児の場合、ワーキングメモリーの働きや選択性注意力が弱いため、外出の目的を忘れたり現在の状況把握ができず、興味のあるものや刺激の強いものを見つけると大人から離れてしまい、迷子になってしまうのです。また、ASD児は、大人とはぐれて迷子になっても、泣いたり不安がったりすることが少ないです。気になるものを見つけるとそれだけに熱中してしまい、自分のおかれている状況に関心が持てなくなっている場合があるからです。

また、みんなの動きが気にならないことも原因の一つです。知らないところにきたら、はぐれないように仲間の動きに注目するものですが、ASD児は、みんなの動きが次の目的の情報とは思わないことが多いのです。だからこそ、視覚的支援で行き先や誰と行動するのかを示しておく必要があるのですが、ASD児の外出時には、人の気を引くために逃げていく人にはスタッフ全員の注意が払われますが、おとなしい人には支援がおろそかになりやすいことがよくあり、見失うことが少なくないようです。ASD児の障害特性を良く学んで外出支援にあたりたいと思います。

車いす介助

E君が車いすを押したいとかって出てくれるのですが、体の動きがぎこちなく危なっかしいです。危ないので、E君の手の上にスタッフの手を添えてブレーキをかけながら下り坂を下りました。するとE君「なんでそんな痛いことするねん?」とスタッフに抗議。あれこれ説明しますが、E君の車いす操作がぎこちなくて危ないという事と、彼の善意の大きさのバランスが本人とスタッフで折り合えません。

E君にしてみれば、いいことをしようとしているのに、僕を信用しないでいるスタッフがけしからんとなります。そこで、スタッフからは「車いす介助は命を守るスタッフの仕事です。命を守る仕事は、まだ責任のとれない子どもにはできません。」と断ることにしました。

ASDの人の善意を受け止めようと、スタッフは言葉を選びすぎて苦しむのですが、忖度の必要はありません。論理を尽くしてビジネスライクに話すのが一番理解してもらえます。

優しい気配り

B君の身体にたまたまトイレから出てきたC君の手が触れて、「大丈夫かな!C君トイレの壁とかにべたべた触ってなかったかな!触ってたら俺は発狂するぞー!」B君も武漢ウィルス報道に汚染されてしまったようです。

案の定、自宅へ送って行った時、スタッフの横にいたら喋るスタッフの唾が手に飛んできて、「アワワワ・・・。」となってしまいました。それを見ていた同乗者のD君が「これ使い」とティッシュを差し出してくれました。低学年のB君へのやさしい気配りです。最近、年上の子が低学年の子に気配りする様子にとんとご無沙汰で、いたく感動しました。D君は6年生。この月末にすてっぷを去っていきます。成長したなぁ。

掛け算

長い春休み、宿題プリントも出ています。2年生のA君は、山盛りの漢字と掛け算のドリルです。「4×□=28」の前でA君は無言で唸っています。同じ手の問題が20題ほど並んでいます。しかも毎日・・・。「これ使えばいいよ」と掛け算のマトリックス表を渡しました。「ありがとう」とA君。でも家では「こんなもん使えるかーい」とプライドにかけて使わないそうです。

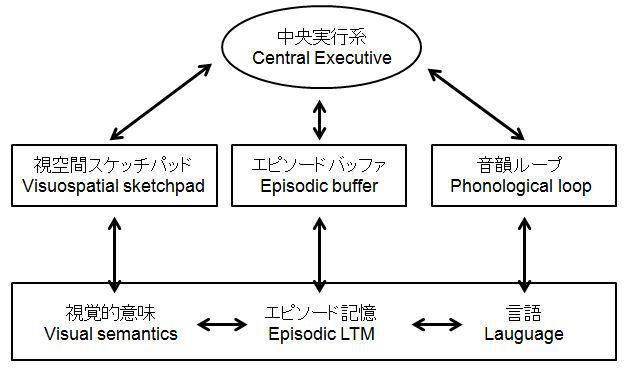

そもそも、掛け算を記憶するのは誰でもできることではないということが世の中にはあまり知られていません。記憶は短期記憶から長期記憶に渡されていくのですが、その前にワーキングメモリ回路があり、3つの回路があると推測されています。視空間スケッチパッド・エピソードバッファ・音韻ループです。この音韻ループは音声の記憶回路です。これに、掛け算の記憶と演算は関係しています。

そして、これら3つの回路は独立しつつもお互いを補完し合います。だから聴覚記憶や音声だけに頼るのではなく視覚記憶にも意味記憶にも働きかければいいのです。「九九の表なんか幼稚」ではないのです。音韻ループの回路が弱ければ視空間スケッチパッドの強みを生かせばいいのです。エピソードバッファにおいて掛け算の意味が分かって記憶されているならば、決してカンニングではないのです。やがてはそのマトリックス表と指の動きが記憶され音の記憶に結び付くはずです。