今日の活動

街コロ

ボードゲームは暑い日や雨の日用の室内遊びとして、放デイの必需品です。でも、学年も認知レベルも様々な子どもがいるので、戦略や知力だけで勝ち抜くタイプのボードゲームはみんなで遊べません。街コロは、ルールや戦略がよくわかっていなくても、勝てる場合があります。カードの引きや、サイコロの運だけで進む双六に近いゲームともいえます。戦略やジレンマを考えることなく、ただわいわいと賑やかに、カードやサイコロといったコンポーネントを「直に手で扱う」ことに意味や楽しさがあります。それが『街コロ』の魅力とも言えます。

Tバッティング

公園でTバッティングを楽しみました。ピッチャーと対決するバッティングは難しすぎるし、トスバッティングでも動いた球にミートするにはDCD(協調性運動障害)の子どもには酷です。初心者や苦手な子には玉が静止している必要があるので、Tバー(Tの上下は反対になります)に球を乗せて打つのがTバッティングです。

これなら簡単だろうと思うのは甘いです。目と手とボールを協調させボールは打ち出されるのですが、これが難しい人も少なくないのです。それでも何度かTバーのポールを打った後に、パッカーンと打球が飛んでいくのは気持ちがいいものです。スタッフがホームラン級の打球を打ってやると、ひょっとして自分も打てるかもと、真剣な顔つきでスイングする子にエールを送るみんなの声が公園に響きます。

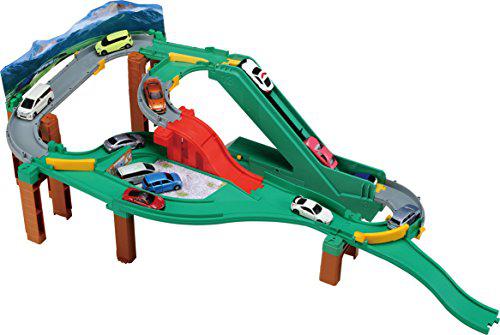

トミカミニカー

男の子だったらトミカのミニカーかプラレール遊びが定番です。事業所にも何種類ものトミカ製品が揃えられています。ミニカーコスの人気は「トミカアクション高速どうろ」です。電動スロープでミニカーが頂上に運ばれていき、一気に高速道路を下りてくるやつです。ただ、人気ありすぎでとうとう電動スロープの内臓モーターギアが擦り切れてしまい、とんでもない大音響を発するようになってしまったので新しいものを買いました。今度は、「オートやまみちドライブ」です。やっぱり新しいものにして良かったです。音が小さくなったので大人の精神衛生に良いです。子どもたちは新しいコースを走るミニカーを延々と眺め続けています。

送迎加算

子どもたちを送迎しているとき、様々な話をします。友達のこと先生のこと家族のこと親戚のこと自分のことなど、特に帰りの車内でぽつぽつと話します。できるだけカーステレオの音など出さないようにして、話してもいいよオーラを運転席から出し続けます。

「ここだけの話やけど」と言う話も少なくありません。運転手は「ふーん、そうなんやー」「それでどうしたの」「どう思ったの」と聞くだけにしておきます。語彙が少ない子や、換語の遅い子もいるので、言い換えたり付け加えたり、「自分はこんな風に思うな」等、大人の感想は自由に述べますが押し付けたりはしません。むしろ「そんなこと考えてたんか」とか「なるほどなぁ」「勉強になるなぁ」とできるだけ聞いて良かった事を伝えて家に帰すようにしています。車中は片道最長15分程ですが、とても大事な時間です。「送迎加算」という内容は単に家や学校から事業所への送迎という意味以外に、カウンセリングの意味もあるのだと思います。

ただ、そろそろ公共交通機関を使って登所してほしい利用者もいます。自力で移動することはとても大事な力だからです。しかし、少し支援しないと通えない子どももいます。こういう子どもの場合、支援のための加算がないのです。最初はスタッフがついて、徐々にSNSや携帯電話を使ってマネージメントすれば高学年なら長期休業中などは自力通所できるはずです。こういう細かなところに公的支援の目が向けばいいなぁと思います。

おばーちゃんへの手紙

U君「今日は、ばーちゃんの誕生日やねん」何か気持ちを表したいと言うので、自作のバースデーカード作成を提案しました。以前覚えたローマ字入力で「おばぁちゃん、お誕生日おめでとう。いつもご飯を作ってくれありがとう。僕にできることを言っください。おばぁちゃんいつまでも元気でいてね」と綴り、自作の封筒に入れました。

家に帰っておばぁちゃんに渡したら、じいちゃんの仏壇にお供えして、泣いて喜んでくれたことを、翌日嬉しそうに話してくれました。「僕としてはそれほど感動しているわけではないけど」と淡々と付け加えながら。

喋り派、作り派

公園の砂場でR君とS君がとダムやら川やら構造物をせっせと作って楽しんでいます。その横でT君が彼らが製作している町の構想についてべらべらと説明しています。R君とS君にしてみれば、構想の説明するくらいならT君が作ってよと思っているのですがT君は一向に手を出そうとしないので、二人は彼の話を聞かなくなりました。気分を害したT君は激高して二人に食って掛かります。

せっせと手を動かして楽しむ子と、口ばかりで動こうとしない子の典型的なケースなのですが、この人たちは相性が合わないのです。ただ、手が動かせないのは、おしゃべりに夢中というより、何もないところからモノを構成する空間認知力が弱く、その分言語性で遊びを補う場合もあります。この場合、箱庭のようにある程度空間の枠組みやキャラクターが出来上がっているもので構成遊びの支援をする場合もあります。

場所と事

Qちゃん今日はあまり活発ではないので、静かな場所で休憩させようと2階にいくことにしました。Qちゃんは自分で移動できるのだけど気持ちが向かないとなかなか移動しようとしません。無理に勧めると怒り出して、車いすに帰ってしまいます。ところが、2階にあがろうとすると、自分から進んで移動するのです。「えー眠たかったのではなかったの?」

よく考えてみると、Qちゃんはお昼のある時はいつも2階でご飯を食べています。このごろ昼食はパクパク食べています。2階は食事ができると覚えていたようです。このように、「場所」と「事」は統合されて記憶されます。ここに絵カード(間接的な情報)を付け加えていきます。もちろん情報は言葉でもいいのですが、言葉は瞬時に消えてしまい再確認することができません。絵カードは見直すこともできるし、「事」のある場所まで運んでいくことで関連付けを強化することもできます。「場所」と「事」を示す絵カードを理解すれば、次はこのカードを選んで要求したり、逆にこちらから「ここにいってこれをするよ」と示すことができます。これが発展してスケージュール支援に結び付きます。でも、まずは場所と事の一致がスタート地点です。

楽器遊び

Pちゃんは普段事業所に着くなり「公園公園!はじめます!」と間がありません。ところが今朝はPちゃんの目に楽器が目に入りました。「公園行きません」と朝の挨拶が終わっても外出しようとしません。楽器で遊べることは何かの経験で楽しかった思い出があるのでしょう。でも、「楽器遊び」の予告の言葉はPちゃんには入りません。通算10日ほど取り組んだスケジュールにその情報があることもまだ理解できていないようです。好きなことがいつあるのか、言葉でなくても絵や写真でわかり、「~したら~」のルールが理解できれば200%過ごしやすくなるはずです。言葉の分かりにくい人、ルールが入りにくい人にスケジュール支援は就学前療育・保育の肝と言ってもいいくらい重要です。

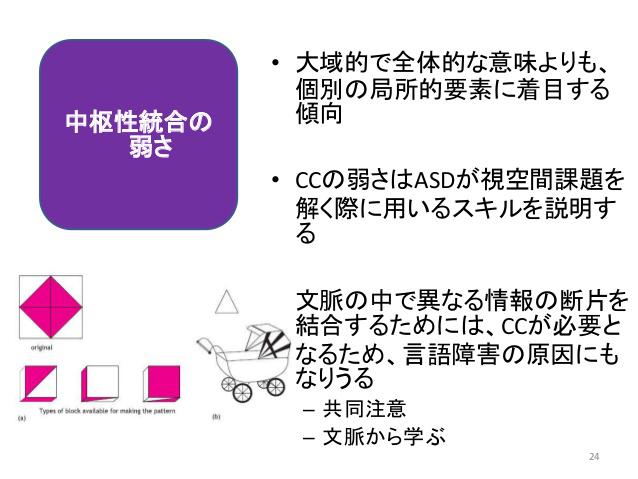

認知課題パズル力か色マッチング力か

ASDのNちゃんは、パズルなら10ピース以上簡単に仕上げてしまいます。非ASDのOちゃんはパズルは形状を細かく見分けることができないので4ピースでも難しいのです。ところが、おはじきの色分けはNちゃんは手続きがわからないのです。Oちゃんは直感的に同じを色を合わせるのだと理解します。部分を詳しく見るASDの人と、非ASDの人の中心的な意味を捉える(中枢性統合:CC)力との違いを見せてくれた認知課題でした。

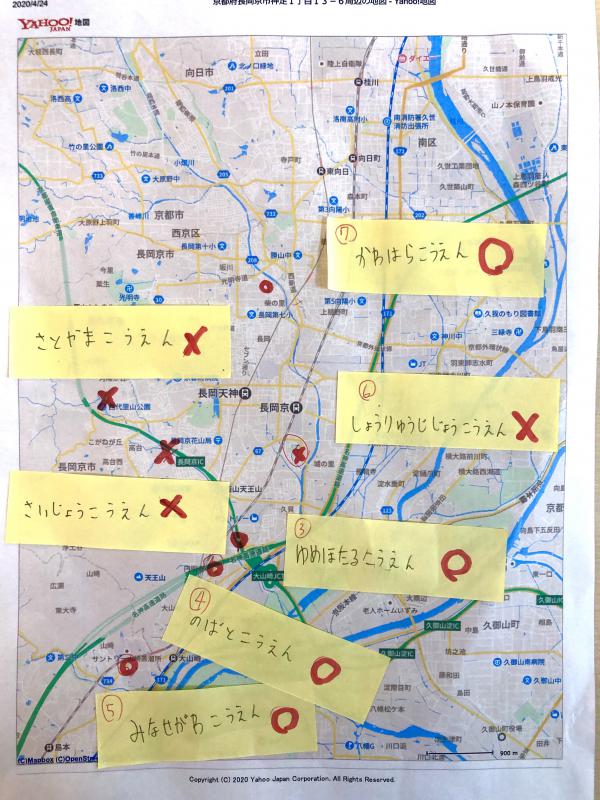

閉鎖公園調査

長岡京市の公園が閉鎖されているというので、他の公園は大丈夫かどうか、L君とM君で公園調査をしました。乙訓中の公園を回って、わかったことは長岡京市の大きな公園だけが閉鎖をされているようです。

しかし、困りました。学校よりはるかに狭い事業所内でずっと活動するのは不可能で、それこそ3密の集・近・閉です。子どものストレス発散も重要ですが、スタッフの感染へのストレスも狭い部屋では高くなります。公園を閉鎖するのは遊具からの接触感染を防ぐためなのはわかりますが、僕らはどこへいけばいいのでしょう?

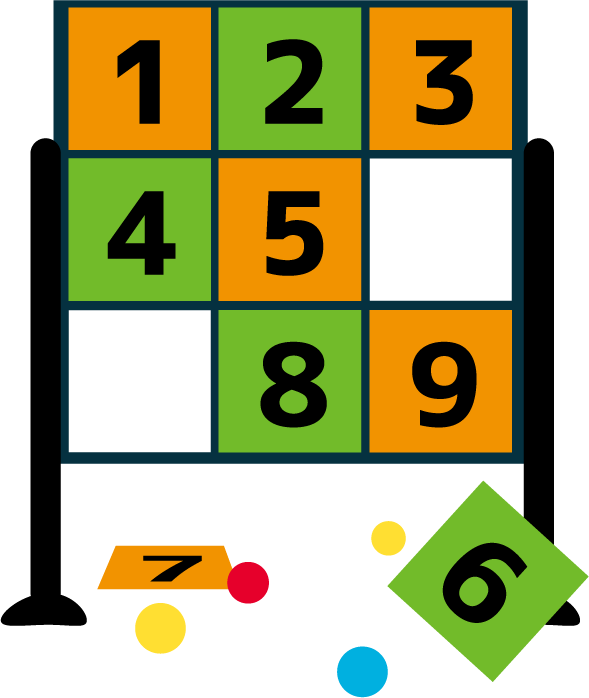

ストラックアウト

ストラックアウトは対戦型のゲームですが、負けてしまうとK君は悔しくて怒鳴ることが悪いと知りながら我慢ができなくなります。そこで、チーム戦にすることにしました。チーム戦でも負けは負けですが自分だけではないので我慢ができるみたいです。そして、仲間に「がんばれー」とか「次どうぞ」とか言えちゃうのです。このほかにもみんなでストラックアウトをして、好きなポケモンの絵を完成させるとかすると平和に一日が過ごせます。

させるのではなく自分で決めさせる

Kちゃんに公園に行く前におトイレを促すと、「いやだ~」と言います。「おトイレ行く人はカルピスあるでー」と誘うと「いきまーす」とおトイレへ。トイレから出てくるともうジュースのことは忘れていて、にこにこして「公園行こう!」です。

スタッフは「なんだよー、あれだけ文句言ってたのに~」とぼやいています。これは2歳児の「靴下マジック」と同じです。玄関でお出かけを促されて「いかへ~ん」と大の字でひっくり返る子どもに、「どっちの靴下履いて行くの?」と選ばせると選んだあとはスムースにお出かけするという現象です。要するに、大人から言われて他律的に行動するのが嫌なのです。自分で決める自律的でありたいという願いがこのころから芽生えるのです。「させるのではなく自分で決めさせる」は支援の重要なポイントです。カルピスも靴下も重要ではないのです。

そして、社会性の発達は実はこの他律と自律のぶつかり合いの中で進みます。この話はまたどこかでします。

天王山

天王山に登りました。一人は天王山のふもとの保育園で育ったH君と、もう一人はすぐに疲れてしまうJ君です。天王山の山頂には、城跡があり、H君など歴史ファンは、古城跡の土塁周辺から遺物が出土しないか探す人も少なくありません。J君にその興味がないわけではないし、標高差は200m程でそんな本格的な山道ではないですが、やはりしんどさが勝ってしまいます。行ったことがない道は見通しがないのでさらにいやになります。そんなわけで中腹で撤退してきました。

山崎城(やまざきじょう)は、山崎の戦い後、大坂城を築城するまで豊臣秀吉が本拠地としていました。別名「天王山宝寺城」や「天王山城」とも呼ばれています。 山崎城がある天王山(標高270.4m)は淀川を挟んで男山があり、宇治川、木津川、桂川の合流するところで、山城と摂津の国境にある。山麓には西国街道があり、河川を含め軍事、経済、交通の要所でした。 京都への圧力と、防備、外圧を防ぐ両面を持った地で、古来より何度か戦場となっているところです。歴史好きの子どもを連れていくには、手ごろな山です。

ごめんね

F君がおやつを持って立ち歩いているときに、肢体不自由のGちゃんの腕がF君の手に当たりました。F君大声で泣きだして「感染したらどうするんだー!だからこいつらは嫌なんだよ~」F君収まりがつかず、公衆の場でのNGワードがつぎつぎに飛び出し泣きじゃくるという一件がありました。発達障害の人たちの中には、触覚過敏の場合があり、緊張している時などはちょっと当たっただけで大騒ぎするほど刺激を感じたりする事があります。パニックとはいえ大声でNGワードはまずいので、別室に移動してもらいました。

F君、家に帰って今日あったことを家族に話し、家族からこんこんと諭されて「謝って来る」と決意しました。謝罪に来たF君は「緊張する―」と言いながら、言葉のないGちゃんに「ごめんなさい」が言えました。自分の言葉に責任を持つことを、ここで一つ一つ学んでいけばいいのだと思います。

衝動性と理由付け

してはいけないとわかっていても衝動でやってしまうことはあります。お友達が嫌がるのは知っているけどわざと嫌がることをしてしまう。スタッフがこれを言うと怒られるのは知っているけど喋ってしまうなどです。だれにでもあることですが、今やるか?というタイミングで執拗に繰り返す場合があります。

だいたいこういう行動が増える時は、本人がしんどい時です。それも確たる理由がなく、漠然と不安だったり、気持ちが「ぞわぞわ」するなどと当事者は言います。こういう時は、あれこれ社会的な因果関係を考えずに医療機関に相談した方が早く解決することが少なくないです。睡眠や食欲、便秘等自律神経系の乱れもよく観察して相談してみてください。

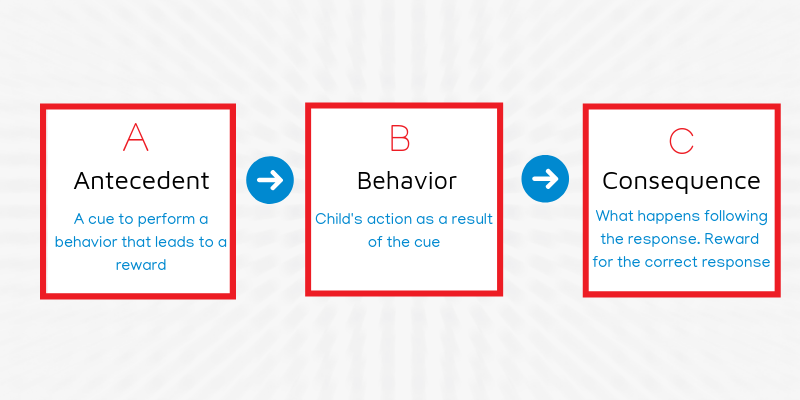

担当スタッフは、あれこれ理由を推測しますが、あまり根拠のない思い込みが多いです。理由を考えるよりもまずは、不適切行動の回数と変化、発生時間、先行状況、結果をABCシートに記録してみる習慣をつけていくことが大事だと思います。そして、おそらく先のケースはABCシートを分析しても、注目を得るという結果は共通しているのですが、先行条件の共通性が見出せないことが多いのです。

このはっきりしない行動に、根拠もなく意味づけをするのはナンセンスではないかということです。根拠のないことは占い師に任せておいて、行動科学や神経心理学的な知見を学ぶことが大事です。

マイクラ・コミュニケ―ション

すてっぷでは、マインクラフトも取り組みます。スタッフが作ったワールドにみんなを呼び込んで共同作業をしたり、課題を仕掛けたりします。4人くらいでやると楽しいです。お互いに駆け引きをしたり協力をしたりするのが楽しいのです。バーチャル空間なので、結構乱暴なふるまいもあるのですが、痛みが伴わないので、あとで「ごめんな」で済むことも多いので、支援もしやすいです。ある心理学者はマイクラには箱庭療法的効果がみられると、どこかで書いていました。そうかもしれないなと思います。放デイでは、マイクラが定番のゲームになっているところは少なくありません。

大事なことは、放デイの場と自宅でサーバーを経由して複数人で遊ぶ場合の違いや、教育j的に使った場合の効果をスタッフがわきまえているかどうかという事でしょう。逆にあんまり介入するとマイクラの楽しさを失うことも、スタッフは良く知って取り組む必要があるなと感じます。

泣く子も笑う絵カード

新入生のEちゃんが事業所に入るなり大声で泣きだしました。別に悲しくて泣いているのではありません。大人がいなくなれば泣かないのです。つまり、泣けば公園に連れて行ってくれるという理解なのです。

スタッフは、どうしたものかと困り顔です。ここは、機能的コミュニケーションを教える絶好のチャンスなのにもったいないと思っていました。そこへ、もう一人のスタッフがやってきて、Eちゃんに公園のカードを持たせて中心指導のスタッフに渡させました。「OK公園行こうね」と公園カードをスケジュールのゲームの後に貼り付けました。「ゲーム終わったら、公園に行こう」

Eちゃん、泣くのをぴたりとやめて、ニコニコしてゲームに取り組みました。そうだよ、大声出さなくても泣かなくてもあなたの思いは伝わるよ。ゲーム終了後、Eちゃんは笑顔で公園に出かけました。

遊具や椅子からずり落ちる

小さな子どもだと時々遊具からずり落ちて、擦りむいたりすることがあります。もちろん、大人がしっかり見守ってけがをしないようにすることが一番大事ですが、決まった子どもがケガすることが少なくいない場合は、その子どもの低緊張を考えて支援する必要があります。そして、低緊張なら小さな時期からエビデンス(科学的根拠)のある運動療法を提供します。

発達障害や知的障害、ダウン症、プラダーウィリー症候群など、様々な障害がありますが、共通して見られる症状に『低緊張』があります。もともと筋肉や靭帯などの組織的に緩い場合もあるでしょう。しかしそれだけで説明がつかない程に低緊張の傾向が多いです。

発達障害の子どもの場合『感覚の統合不全』という状態だと表現されることが多いです。様々な感覚を上手く処理出来ないということです。感覚を上手く統合できないということは、上手く出力できないということです。動作をしたり姿勢保持するためには、様々な感覚が入力されてから、それらを統合して出力に繋げていきます。そこに何らかの問題があると考えます。従って、低緊張の治療は筋力アップとは違います。感覚統合はそれぞれの筋肉の動きや感覚の調和を図る事と言えます。

低緊張だと疲れやすいです。筋緊張が低いので、動くための準備が出来にくい状態です。そのため動こうとするとエネルギーが必要です。エイヤっ!と力を入れないと動けません。だから疲れやすいという特徴があります。よく寝ころぶ傾向にある子どもや、「疲れたー」という子どもは、低緊張である場合が多いです。

姿勢が悪いのも特徴です。姿勢を保持するための筋活動が弱いことも原因です。座っていても崩れてくる、もたれかかる。机に伏せる。立っている姿勢もシャキっとせずフラフラしている。ダラダラしているイメージです。適切な出力が出せないため姿勢を保つことが困難となる、と考えられます。もちろん、筋力そのものが弱いことも少なからず見られます。立位では、足からの影響もありますが、背中を反らせて骨盤と体幹を安定させようと過剰な努力をしています。

偏った姿勢保持では、特定動作の過剰努力による筋緊張の亢進状態が作られます。運動した後や自転車を長距離漕いだ後などに、筋肉痛ではなく、筋肉に力が入った状態を感じたことがあると思います。過剰な努力は高緊張を作る、と言えます。

バランスも悪く、極端に転びやすいです。筋出力も弱く、適切なバランス反応も弱いため、すぐに転んでしまいます。例えば滑り台を駆け下りる、段差からジャンプして降りる、といった場合、足や体幹の力で支えることが苦手なため止まれません。それで、わざと転ぶことでブレーキとしている子どももいます。

バタバタ動きも見られます。適切な力の配分が出来ていないため、滑らかに動けません。1つの関節を固定させて次の関節を動かす、体幹→肩、肩→肘、肘→手首、手首→手指というように、より末梢のコントロールは中枢側が固定されていなければ出来ません。一生懸命に動きたい気持ちは伝わってきますが、それでも上手く動けていない。すごく不器用に見えます。階段なども体のクッションがきかないのでドンドン音を立てて降りてきます。

モジモジ・ウロウロは多動の要素ですが、これにも低緊張が絡んでいることがあります。低緊張で姿勢を保つ筋肉に上手く力を入れられないため、モジモジと動いて姿勢を保とうとします。ウロウロと動き回ることもあります。ゆっくり歩けずに走る子もいます。

低緊張とは、その子がもともと持っている特徴です。発達障害を持つ小学生や中学生でも、足関節が柔らかい子やアキレス腱が硬い子がいます。成長して筋肉も大きくなり、幼児期程の特徴が薄れたとしてもある程度残るのではないかと思います。幼児期に適切なアプローチをすることで、筋力や動き方は修正できます。動き方が変われば使っている筋肉が変わりますので、過剰な努力を減らしたり、不器用さを軽減できます。神経発達は、20才で100%とすると、5才で約80%、6才で約90%の神経系が発達する、と言われています。子どもは日々成長ですので、出来るだけ早い段階で関わることが出来れば、より良い効果が期待できるとはずです。

叱ってはいけない

新入生のCさんが、ちょっと気に入らないことがあると階段の上から本を投げたりするので、困っているとスタッフから報告がありました。よく観察すると、その行為をスタッフが咎めることでCさんは大人からの注目を得る利得があるよねと言う話になりました。

だったら「叱る」のは逆効果だねと言う結論になりました。では、どうするか?こうすれば大人と遊んでもらえるよということを教えていくことです。つまり機能的コミュニケーションを教えることです。ものを投げて注目を得るのではなく、大人のそばまで行って「先生あのね」でもいいし、袖を引いてもいいし、「遊ぼう」絵カードを渡してもいいし、適切に要求すれば笑顔で応えてもらえることを教えていきましょうと話し合いました。

新入生

車で迎えにいたら、新入生のC君拉致られたと思ったのか、車の中で大泣きです。事業所についてもしばらく泣いていましたが、パプリカをみんなで踊りだすと途端に機嫌を直してニコニコ踊りだしました。好きなことがあるとそれを支えにしたり、みんなと仲良くなれるので大丈夫です。今日はお天気はよかったですが、とても風が強い日でした。ウィルスも一緒に吹き飛ばして欲しいです。