今日の活動

新出漢字の読み支援

じゃんぷに来ている子どもの中には国語の教科書の内容を使って,新出漢字の読みに取り組んでいる子どもがいます。

学校の授業では新出漢字を教えますが,漢字ドリルを中心に漢字の読み,熟語,書き順,練習といった順番で指導するのが一般的です。

読むことに苦手意識を持っている子にとっては新しい漢字の読みを覚えるだけで力を使い果たし,その後の書き順や練習はついていくのでいっぱいいっぱいになります。更に書くことに苦手意識を持っていると書き練習にまで頭が回らなくなってしまいます。

なのでじゃんぷの個別学習の時間で新出漢字を単元ごとに分け,フラッシュカード風にしたものを使っています。子どもによりますが,絵をつけたり解説する時間も取っています。子どもが教科書を読んだ時に「読める,意味が分かる」と思えるように学習をしています。

めざせ読み名人!!

じゃんぷでは読み指導の一環として「MIM(ミム)」を用いた指導に取り組んでいます。MIMについての詳細は省きますが,興味のある方は調べてみてください。

文字を読むことが苦手な子にとって,長音,拗音,促音が入る言葉はひらがなで習った読み方とは違う読み方をしたり,或いは読まなかったり等更にややこしいことになります。

特殊音節の読み方が定着しないまま学習が進むとことばの書きにも影響が出てしまいます。子どもはますます自信をなくし,読み書きが嫌いになってしまいます。

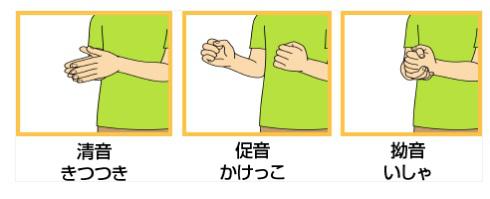

ただ読むだけではなく,言葉を読むときに手を叩きながら読む,という練習をしています。「清音,濁音,半濁音は手を叩く,促音は手をグーに握る,長音は合わせた手を下に伸ばす,拗音は手をねじって叩く」といった規則を作り,一文字ずつ読んでいく練習をしています。その練習が重なったら「①かけこ ②かけっこ ③かっけこ」と書かれたカードを見せ,正しい読み方の番号を言ってから読む,という練習もしています。

じゃんぷに来ている子どもの中には「これ楽勝や!先生聞いててな!」と自信満々に取り組みを始める子もいます。もちろん向き不向きはありますが,読み指導の一つとして紹介をします。

疲れた…

じゃんぷに来た子どもたちの顔つきが少し疲れている様子でした。新年度になって,6時間授業が始まったこともあるのでしょう。その中でも疲れやすいB君ですが,個別学習の時間は張り切って勉強をしています。カタカナ書きの練習は普段ハ行までですが,「今日はマ行まで書く!」と言って頑張って取り組みました。

しかしそれで力を使ってしまったのか,自立の時間のスケジュール(宿題)を見るとどんどん顔が暗くなっていきます。漢字の宿題はなんとか頑張りましたが,計算ドリルの宿題は「もうできないよ…」と言って床に寝そべってしまいます。計算ドリルの宿題は逆算(5×□=20 □の数字を求める)の問題が20問で,単純な九九から少し考えないといけない問題でした。普段のB君なら一人で取り組める問題ですが,疲れている状態なので見ただけで嫌気が差したのでしょう。

「〇分まで休憩する。」「〇時になったら始める。」という約束で休憩し,宿題に取り組みました。

子どもの辟易性(うんざりする,嫌気が差す)を軽んじず,その子の状態に合わせて支援をしています。この日は「問題は先生書くし,答えだけ書いたらいいよ。」としました。最後に「出来たね!」と声をかけるととても良い笑顔を見せてくれました。

お話がしたい!

じゃんぷに来ている3年生のA君は個別学習の時間,初めに「A君の話したいことを話す。」という時間を設けています。

A君は「暗黙の了解」のような目に見えないルールを感じ取ることが難しく,喋りたいことが思いつくとどんな状況であろうと話を始めてしまいます。

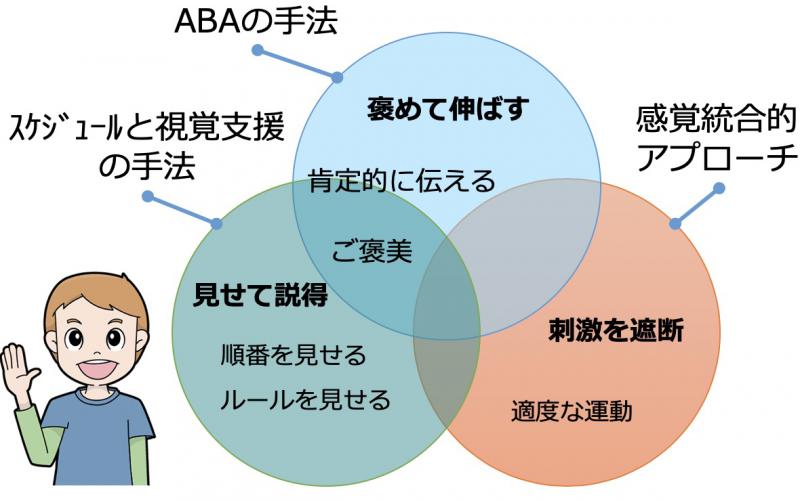

なのでA君は「ちょっと話したいことがあります。」と言う練習と,スケジュールの中に「A君のおはなしタイム」というものを作っています。お話をすることと,切り替える時間を視覚的に示して個別学習の時間に取り組んでいます。

決められた時間お話をし,スケジュールを示しながら「じゃ,勉強しよっか!」と指示されると,「わかった!」と言って黙々と学習に入ります。その時に「よく出来たやん!終わったらまた話聞かせてな。」と褒めています。時々「先生、あのな~」と話し始めることもありますがスケジュールを見せて「また話せる時間あるからね。」と示すと「そうだった!」と学習に戻ることが出来ています。

本人がわかるスケジュールを示すことと,それが出来た時に褒めることは学習の場面でも活用できます。先日A君は工作の話をしてくれました。次はどんな話が聞けるのかな?

巣立ち

R3年度も今日で終わりです。昨日すてっぷを卒業した子どもが早速すてっぷに顔を出し,「約束通り遊びに来たで!」と元気に挨拶をしてくれました。今年度は小学生が3名,支援学校高等部生が1名すてっぷを卒業します。

支援学校の子は場面切り替えで混乱しやすい子どもでした。「みんなと公園に行こうね。」「今から設定遊びだよ。」等,場面が切り替わることがしんどく,「嫌!しない!」と大声を出していたこともありました。スケジュールを確認し,視覚的に事前予告をし,自分の好きな音楽を聴きながら等少しずつ,ゆっくり場面を切り替えてきました。ゆっくりでもスケジュール通りに動けたことに対して褒めることを積み重ね,穏やかに切り替えることが出来るようになりました。すてっぷ最後の日は名残惜しそうにしながらも「バイバイ!」と元気よく手を振ってくれました。

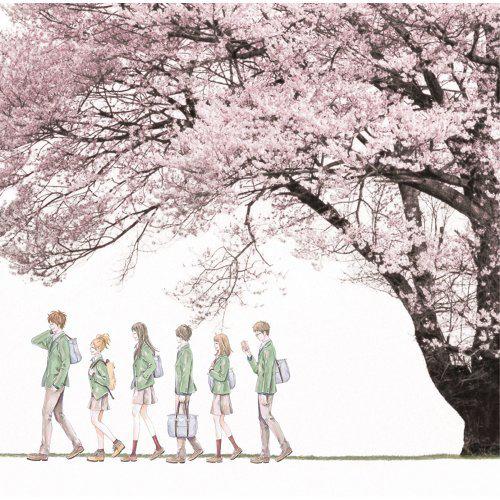

小学生はそれぞれ違う道を進みます。2名は続けて同法人のじゃんぷにも通所しますがすてっぷの友達とはお別れです。「これからも遊ぼうな!」と先日約束をしている姿を見ました。私がすてっぷに来た頃,「みんな違う学校なんやからまとまるわけないやん!」と言っていた姿とは大違いです。支援学校の友達にも「また遊ぼうね。」と挨拶をしていました。4月から中学生です。大人への道を少しずつ歩んでいく彼らの背中はとても頼もしく見えました。

職員一同,どの子からも学ぶことが多くありました。卒業したみんな,次の場所でもたくさん活躍できると思います。元気でね!また会いましょう!