今日の活動

先生!俺のマウス取ってきて!

新入りのT君がマイクラをみんなとするために、2階にパソコンを運んできました。ところがマウスを忘れていました。「先生、マウスがない」「1階にあったでしょ」「先生!俺のマウス取ってきて!」とT君が言いました。それを聞いていた小学生の先輩たちの顔から血の気が引いていきました。

先輩たちは、『絶対U先生ブチ切れるよな(彼らは事業所で実際に怒鳴られたことはありません)』『自分で遊ぶものを大人に頼むなんてありえん』と思ったのでしょう。でも、先生はブチ切れることはありませんでした。先輩たちは胸をなでおろしたと言います。

「なんでそんな言い方したのかな?」とO先生。「ん-言い方わすれてた・・・」とT君。「それだけ?」の問いに「面白いからかな」と答えます。T君は先輩たちと同じように知的な遅れはありません。けれども学校や学童に行きにくくなっているそうです。

たぶん、友達や他者とのやり取りでもこんな場面があるのかもしれないなぁとO先生は言います。おそらく、相手の感情が読みにくいか、同じような場面で大人に強く叱られたことが行動にこびりつく※フラッシュバック様の行動かもしれません。(※不安など負の感情が引き金になって、以前の不安が生じた言動を無意識に瞬間解凍する様に繰り返す。PTSDの一種と言われたりするがエビデンスはない)

でも、先輩たちの反応の方がO先生はずっと面白かったと言います。「あの子たちも、前は悪態ついたり、非常識言動あるある子どもでしたよね」その彼らが驚いているのがおかしかったと言います。先輩諸君!T君の事よろしく頼みます。

はしゃいでしまう理由

S君はパート職員が関わるとはしゃいでしまうと職員が言います。何故パート職員だとはしゃぐと思いますかと聞くと、子どもの不適切な行為にパート職員は驚いてしまいオーバーリアクションをするからだという意見が多かったです。つまり、不適切な行動は反応せずにスルーすればいいという事です。このブログでは「スルーはあんまり効果はないよ」と何度も書いているのですが、一度身に着いたものはなかなか変わらないようです。

確かに、不適切な行動に着目して声を上げたり笑ったりするオーバーリアクションは子どもの強化子になってしまい良くありません。しかし、スルーするだけでは何が適切なのか子どもにはわからないままです。そこで、不適切な行動の原因は何かを見つけて、それが注目要求行動なら「遊ぼう」要求を出させたり、それが、暇つぶしの反応なら「ビデオ」とか「タブレット」の要求を出せるようにやり直しを教えます。

しかし、いきなり行動問題爆発の場面ではベテランでも行動修正は難しいです。二人が簡単な交渉を何度も経験していることが大事です。課題が嫌だと拒否したときに、終わったら大好きなビデオ見せるよとか、外とに行きたいと要求したら、この課題をしたら外に行こうとか、もっと簡単な交渉はおやつの場面で「まって」で5秒待つことを指示する等、職員と子どもが交渉で向き合う場面を設定する必要があります。

パート職員さんには交渉は難しかろうと、見守りだけをお願いしている職場は少なくありません。しかし、それでは子どもも大人も適切な関係は結べません。前にも書きましたが、重度の子どもははしゃいでいるのは何も楽しい時だけではないのです。不安な時も興奮してはしゃぐことがあります。

つまり、子どもにしてみれば\適切な交渉の経験のない、つまり、交渉したことを達成して「OK!グッジョブ!」の関係性のない大人は子どもにとっては不安で緊張するのです。それが、はしゃぐと言う行動につながっていることがあると思います。パート職員も常勤職員と同じように子どもと交渉して「すごいね。できるね」の関係をどれだけ作るかが問われているということです。

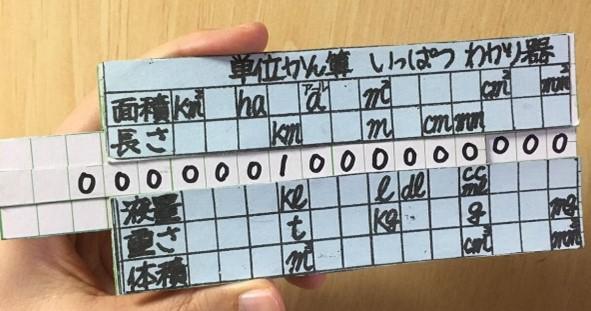

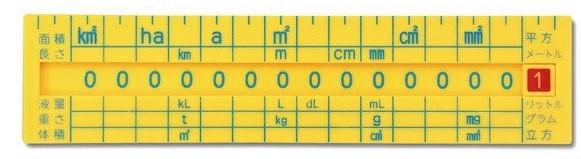

単位の勉強にいいものがあります!! Y先生のじゃんぷ通信7

単位の勉強に苦しむ子どもたちにいいものがあります!!Y先生のじゃんぷ通信7

じゃんぷに通う子どもたちが宿題を持ち込みます。算数の宿題でお母さんたちが口をそろえて相談されることの一つに単位の計算があります。最初は1~2年生の時計が読めない、時間の計算ができない悩みです。算数科の中では「量と測定」という領域です。低学年の時間、長さ、重さから始まり、中学年の面積、体積(厳密にはL、dLは2年生から)、高学年ではすべての単位換算が出てきます。

ずっと悩み続ける中身です。色々な単位のイメージがない中で、頭の中だけで操作しようとしても、正解なのかどうかわからないので余計に定着しません。中学校に行くと、もうそこは分かりきったものとして授業が進みます。

そこで算数を研究している先生方がある道具を見つけました。 「単位計算尺」というものです。昔の先生は手作りで全員が持ち、授業の中で使っていました。現在いいものが発売されています。(写真参照)乙訓でも今の大学生が小学生だったころは使われていました。

よくかけ算で九九表に頼らないで自分で答えを見つけようと必死で覚えさせる練習になりやすいです。同じような発想で単位換算も道具に頼らないで自分で見つけようと最後は暗記に頼りがちです。まだ定着ができずに悩む時にこそ、いつも正解を示してくれる計算尺を手がかりして解くことで次第に単位の仕組みを理解していきます。

不注意がある子やイメージがわきにくい子、記憶※が苦手な子はこの仕組みがなかなか分かりにくいのです。単位のイメージを押さえながら教えることは大前提ですが、単位が複雑になってきた計算をする時には正解が分かることが大事です。(※ワーキングメモリー:換算単位記憶を呼び出して短期記憶に保持しながら換算作業を行うと、作業記憶が容量オーバーで保持できなくなる)

学習障害や発達障害の子どもたちにとって学習する時に、道具を使いながらもいつも正解が分かって、最後にはなかみの仕組みや手順に結びつけられるような支援になることが重要です。

Y先生手製単位計算尺

ベテランは道具のせいにはしない

中学生のR君、昨年までは学校でスケジュール表を使っていたけど、予定変更でパニックを起こすので今年度はスケジュール表を使っていないと職員が聞いて返す言葉がなかったそうです。でも、それは、学校ではあるある事例です。他にも、絵カードスケジュールを使っていたら、気にいらない絵カードを捨てるようになったから、せっかく作ったのにもったいないから絵カードはやめたとか、勝手に好きな絵カードをスケジュールに入れてかえって教員との摩擦になるのでやめたなど、スケジュールを使ったけど諦めたというケースはたくさん聞きます。

でも、それは、スケジュール支援をしたから生じているのではありません。このブログでは何度も書いていますが、スケジュール支援は、PECSでは交渉スキルのかなり後の方のスキルなのです。また、ASDの子どもはビジュアルドライブと言って、見たものに従属しやすい傾向があって、自分は嫌なのに従う事があって後で怒り出す事例があります。つまり、これは自閉症のビジュアルドライブの特性や、スケジュール支援は交渉スキルの積み上げがないと躓きやすいことを、知らないまま指導して起こっている事がほとんどです。

私たちの事業所でもこうしたケースは何度も出会しますが、先の2つの原因がほとんどです。原因を調べる時に必ず職員に聞くことがあります。それは、子どもの自発表出の要求スキルを鍛えないまま、子どもの理解スキルばかりに注目していなかったかどうか、2つ目は子どもの「些細なお楽しみ」の後回しや変更について、大人との交渉トレーニングを地道に積んだかということです。つまり、子どもが絵カードで驚くほど従うようになったのを良いことに、子どもが要求を伝えるトレーニングや交渉トレーニングを抜きに、大人の思い通りに動かそうとしていなかったか聞くようにしています。

絵カードスケジュールのせいにするのは、腕の悪い職人が道具のせいにするのとよく似ています。道具が悪いからいい仕事ができないと言うのです。良い職人は、どんな道具でも上手に使いこなして、一人前の仕事をするものです。そして、ベテラン職人は半人前の職人に向かって「道具のせいにするより、テメーの腕を鍛えやがれ」と檄を飛ばすものです。ベテランはこうも言います。すぐに何かを作ろうとせず、まずはカンナが曳けるように何度も何度も取り組めと、一人前はいきなりなれるものではないと諫めます。道具のせいにするとは、困ったものです。

約束は守る

言葉のないQ君が通所してきたので、これからすることを伝えました。絵カードで「公園」「ぶらんこ」と「事業所」「おやつ」を示して、公園でブランコした後事業所でおやつにしようという意味です。

公園に行くと、ちょうど雨が降った後だったので、ブランコの下に水たまりができてブランコができずに事業所に帰ってきたそうです。それでは、別の公園でブランコしてきたらどうかと他の職員が指示したそうです。

すると、Q君は事業所を少し出た道路で座り込んでしまいました。それをなだめすかして他の公園まで連れて行きブランコをして帰ってきたそうです。道路に座り込む理由はこの経緯を考えれば明確です。もしもQ君が喋れたらこう言うでしょう。「公園に行って帰ってきたらオヤツだって示したのに、なんでやね~ん!」です。

「いやいや、それはブランコの下に水が溜まってから遊べなかったので、ブランコができる別の公園に行こうとしているわけで・・・」そんな理屈は、すでに事業所に帰ってきたQ君には理解不能です。変更の交渉もなく無理やり連れて行かれたという理解になります。「だから大人は信用できない」とQ君が思っても仕方ないです。

絵カードを示すと言うのは言葉で約束したことと同じです。言葉のわかる子に「公園行って帰ったらおやつにしましょう」と言ったなら、必ず変更の際には、「ごめーん、他の公園行ってからおやつでいいかな?」と聞くはずです。あるいは「なんでやね~ん」と子どもが怒ったら説明して交渉をしたはずです。

言葉だろうが絵カードだろうが約束は守るもので、変更が必要なら交渉するのが世の中のルールです。もちろん変更の交渉をしたからといって、納得してくれるかどうかは分からないですが、それはどの子も同じです。言葉がわからないからこそ、「絵カードを示す大人は信用できるよ」と思ってもらえるように、約束は大事にしてほしいと思います。