今日の活動

なんで?理由を聞こう

言葉のないB君が、以前は取り組んでいた集団遊びの課題を拒否したのでしませんでしたと報告がありました。そこで、B君が穏やかに拒否したのはいいことだけど、何故拒否したのか理由を聞くと「わかりません」ということでした。では、今度も拒否したら課題には取り組まないという事ですかと聞くと、そこまで考えてはいないとのことでした。理由を聞くといってもB君は言葉でやり取りできないので正確には、働きかけてあれこれ理由を探ると言うことです。

確かに、子どもが暴れたりするような不適切な行動をして、大人が指示したことを拒否するよりも、手で押しのけたり首を振って「嫌です」と穏やかに表現する方が良いです。ただ、「嫌です」「あーそうですか」で終わったら、子どもが何故嫌なのかわからないままです。もちろん、嫌だと表現しているのに無理に強いるのはもってのほかですが、いろいろと交渉することが大事だと思います。

「これが終わったら大好きなことしましょう」とか「だったら量を減らしましょうか」等といろいろと交渉をする中で、嫌が好きになることもあります。他にも、気になって仕方がないことがあるとか、単に体がしんどいとか事情が少しづつ分かってくるはずです。嫌を受入れていればトラブルは起こりませんが、それ以上双方が歩み寄ることもありません。通常の生活で言えば「それなら勝手にしてよ」と言っているのと同じです、子どもは大抵「なら勝手にするわ」となります。これでは身も蓋もありません。

交渉は、お互いを尊重し合い歩み寄るためにします。そのためには、嫌の理由を知る必要があります。言葉のない人はうまく言えませんが、交渉する中で見えてくることがあります。案外「もうその内容は飽きた」とか「つまらんねん」とかいう理由が少なくないです。マンネリに気づけば、「よっしゃ!新しい内容を考えてくるわ」と職員が捲土重来を期すきっかけにもなります。交渉は双方が学び合うと言う意味でも重要です。「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」…使い方が違いますか。

季節の変わり目?

Y君もZさんもA君も、気分調整が難しくて向精神薬の服薬が必要な人たちに変調が多いように感じます。秋への変わり目のようなぐっと気温が下がる季節だけでなく、一日の寒暖差が大きい日が続く春秋のお彼岸頃を前後して(人によって1か月程度ズレます)、調子が崩れてくるのです。医師に相談すると、エビデンスがないと一蹴されますが、現場の支援者はなんとなく感じています。

Y君は、何度も大人に今すべきことを確認しないと動けないことや、昔、大人から怒られたことがスリップして、脈絡なく他害の攻撃衝動が激しくなったりします。Zさんはしばらくなかった圧感覚を大人に求める行動が始まって、背中をずっと押して欲しがります。A君は、夏調子が良かったとは言えないのですが、最近さらに不眠や多動性だけでなく、足をばたつかせるとか座ってられないなどアカシジアやジストニア風の動きもあり、ずっと興奮していてしんどそうです。

これらは、秋が深まっていくと落ち葉が地面を隠すように鎮静化していくので、恒例の事と保護者も支援者も経年と共に気にしなくなっていくのですが、体が大きくなると症状も激しくなるので、なんとかできるものならと医師に相談することが少なくありません。医師も沈静化を狙って投薬変更したりするのですが、裏目に出る場合もあり、感情調整の投薬は難しいことが多いようです。

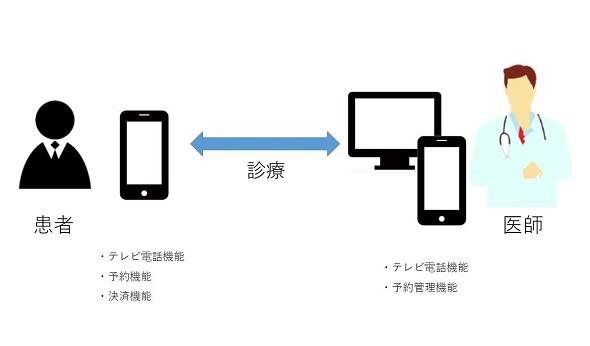

診察室に本人が入ってもわずかな診療時間では激しい症状の様子が見られないこともあるし、保護者の言葉だけではうまく本人の状態を伝えきれないこともあります。私たちは保護者にスマホで撮った1分ほどの動画を提供しています。保護者はそれを医師に提供して症状を伝えられるようにしています。そもそも、子どもの行動の状態が悪い時には通院することが難しい場合も多いです。

最近、リモート診療も認められてきたのですから、家庭から医療にアクセスして、こうした当事者の動画を家族から提供してもらって診察材料にすることも障害者医療は考えて欲しいなぁと思います。処方箋も電子決済が可能になれば、わざわざ遠くの専門病院に処方せんだけをもらいに行く手間も省けると思います。

ソーシャルナラティブ

最近、低学年のX君が「公園なんかいきたくなーい」と頻繁に言うのですが、公園に行くとX君が一番楽しそうに遊んでいます。高学年の先輩たちが口走る言葉をそのまま真似している感じです。でも、そう口走るのは、何のために放デイに来ているのか、遊びに来ているのに何故スケジュールがあるのか引っかかることがあるからだと思います。

ASDの子どもがこういう引っ掛かりを持った時には、説明が大事です。ASDの子どもは社会的な暗黙の了解ができません。以前、X君のあこがれの先輩たちが、すてっぷに来ている支援学校の人たちだけでなく、自分たちにも障害があるからここに来ているのだと彼らの先輩から聞かされて驚いていたというエピソードがあります。説明がされていなかったので何十回と利用しているのに不思議に思わなかったというわけです。

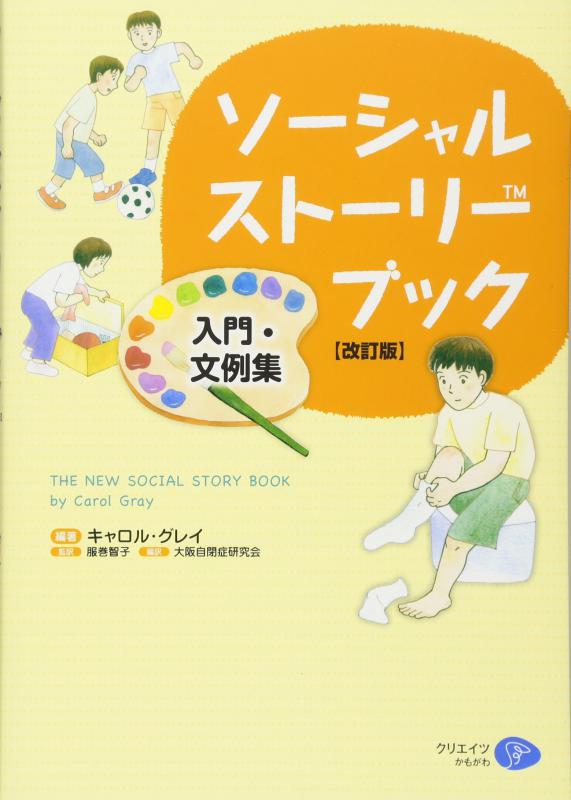

X君にはソーシャルストーリー™(以下SS)が必要だと思い、職員が以下のSSを作りました。(表題でソーシャルナラティブと表記しているのはキャロルグレイがソーシャルストーリー ™を商標登録しているので許可なく利用できないからです)

「すてっぷは 勉強をするところです。それは、社会で他の人たちと、なかよくくらしていくためのべんきょうです。ゲームをしたいときはしたいと言っていいです。ただ、できる時とできないときがあります。できるかどうかは、すてっぷの先生がきめます。ゲームは決められた時間でします。それは、次のスケジュールがあるからです。ただ、『もっとゲームがしたかったな』と自分の気持ちを言う事はしてもいいです。」

そうすると、いきなりX君が「僕はすてっぷに遊びに来ている」と言いきるので困ったと職員が報告してくれました。「勉強」は学校でするものでステップでするのは「遊び」だというカテゴリーがしみ込んでいるのでここは「勉強」は撤回して「遊びの学び」みたいな初めて聞く造語で切り抜けるように職員には提案してみました。

SSには6つの文型(事実文、見解文、指導文、肯定文、協力文、調整文)から成り立っています。事実文は書き手の意見や仮説・推論を排除した事実についての説明する文です。見解文は人の心の中の思い、人が知っていること、考えていること、感じていること、信じていること、意見、動機、あるいは体調や健康状態について説明する文です。指導文はある状況や考えに関して、対応の仕方の提案や対応の仕方の選択肢を明示することで、自閉症の子どもの取る行動についてさりげなく導く文です。

肯定文は前後の文章の意味を強調する効果があり、その子の暮らす場所で一般に共有されている価値観や意見を表現する場合に用いられます。協力文は子どもの手助けをするために、他の人が何をどのようにしてくれるのかを説明する文です。調整文はSSで学んだ情報を思い出して自分なりの方法でその場に適用するために、子ども自身が考えて、自分で書く文のことです。

これらの文型を用いてSSは作られ、Gray(2006)のSSのガイドラインで様々な判定基準を定めているので、それにそぐわないものはSSとは認められていません。ですから、先の提示文はSSとは言えず、ソーシャルナラティブ(社会的物語・説明文)と言うべきですが、ASDの子どもに伝わりやすさを考えるとSSのガイドラインは重要です。さて、X君はどこまでわかったのでしょうか?子どもによって理解の仕方は違うので本人の理解の状態を見ながら書き直していくことも大事な作業です。

高すぎた目標

W君の指導の事後評価を行いました。W君の目標は、仲間に誘われたら遊べるとか、自分の思いを伝えられる等、社会性やコミュニケーションについて支援学級の子どもによく見られる目標設定でした。けれども、W君はASDの対人相互性の発達に課題があり、目標が高すぎて「達成せず」と評価せざるを得ませんでした。もちろん、あてずっぽうに書いたのではなく、相談事業所から送られてきた資料を基に作成した支援計画で、五月に職員みんなで検討をしたものです。

しかし、今読むとどう見ても支援学級でお友達と話すことが楽しいと感じる子どもの支援計画にしか読めません。W君は、言われたことはある程度理解するし、少しおしゃべりもしますが、応答のおしゃべりがほとんどで自発の表出コミュニケーションが弱いです。人を特定して話しかけていないなど、コミュニケーションの基本のところで課題があるようです。公園遊びでも、誘われれば後ろからついてくるし、みんなと一緒にいるのは楽しいのですが、友達のしていることには興味がないので未だに一人遊びのままです。順番等友達の行為に着目することを目標にするべきだと話し合いました。支援学校の子ども達中心に取り組んでいる的あて等の少人数遊びの方がやるべきことがはっきりして達成感もあり楽しめそうです。

初めて通所利用する子どもの場合、学校や学級在籍、以前の情報を頼りにしてしまい、本人の実態と違う目標を設定してしまうことがあります。間違いを修正するために、相談事業所のモニタリング制度はあるのですが、相談事業所の抱える件数が多すぎて、丁寧に検討できないのかあまり役に立ちません。もう少し、検査結果などフォーマルデーターを提供してもらえれば良いのですが、子どもによってデータの提供量も違います。身辺自立が確立しており顕著な行動問題がないことは、とても良いことですが、療育目標を設定する際には認知特性の情報が欠かせません。周囲が困らないことを基準にするのではなく、本人の特性に応じた目標精度の高い療育を提供していきたいと思います。

嫌な課題をスケジュールから捨てる子

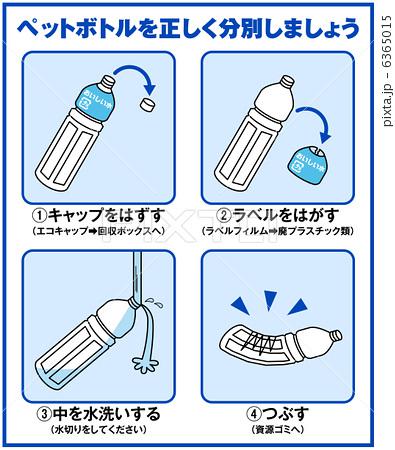

V君がペットボトル処分の作業に取り組まず、タブレットでユーチューブの動画を見ていました。スケジュール(V君は修行中でまだ2課題程のワークシステム)を見ると、「作業」カードが終了箱に落とされていました。ユーチューブが終われないというよりもう少し手が込んでいて、作業のカードを落として、なかったことにしいるのです。これはスケジュール支援のあるある事件です。

嫌なカードをスケジュールから落としてしまうのは、大人との交渉・約束の意味としてスケジュールを理解していない典型例です。報告してくれた職員は、作業が嫌なのかと思いペットボトル作業ではなく、自立課題でマッチングの簡単な一課題を作業の代わりにさせたと言います。つまり、ペットボトル処分作業が嫌ならこの短時間で簡単に終わる自立課題はどうですかという交渉をしたわけです。

それって、正しい交渉なのかという意見が出てきました。つまり、V君は動画がやめられなくて「作業」のカードを落とせば作業はしなくて良いと認識しており、ここは交渉ではなく「嫌です」表現を職員に向かって行うように教えるべきではないかという意見でした。嫌ですを大人に表現したうえで、あれこれの交渉が始まるのではないかということです。

その通りですが、この場合は動画が終われないだけの事で、本質的に作業が嫌なわけではないかもしれません。それなら、ワークシステムに「ペットボトル作業」の後「タブレット」を入れて交渉すれば、理解できたのではないかとも思います。「嫌だ」は、段階を追わないと子どもが混乱する事が多いので、計画的に教えます。

拒否は具体物を示したときに首を横に振ったり手で払いのける行動から教えていきます。確認したスケジュールを変えると、スケジュールカードとコミュニケーションカードの使い方で混乱することがよくあるので、最初からは教えません。スケジュールの変更を教えるのは、「お楽しみ」の時間に選ぶ行動や「変更します」の場面でいつもと違う事をその場で入れる等して段階を追って徐々に教えます。

V君は週に1回しか来ないので、課題は見えるのですが段階を追った支援で目標にたどり着くのはなかなか難しいですが、家庭と連携すれば学びは早まると思います。