今日の活動

何気ない子どもの声から知ること Y先生のじゃんぷ通信6

『折り紙をしたい』という何気ない声から知ること Y先生のじゃんぷ通信6

放デイ「じゃんぷ」では,個別の学習指導の後に,自分のしたいことを取り組む「自立学習」の時間を設けています。

小学3年生の男の子が,毎回『折り紙をしたい』と希望を出してきます。

学校の特別支援教育コーディネーターをしている時に,よく保育所や幼稚園に教育相談として行く時があり,折り紙の時間をよく見ていました。いろんなことを取り入れて先生たちは折り紙を取り組みます。「折り目は指先でギュッと折れているかな」「折る時に端と端を合わせられるかな」「折り目を3回ぐらい繰り返してできるかな」「見本をちゃんと見れるかな」「先生の指示に合わせられるかな」等いろいろな力を子ども達も見せてくれます。

小学生になると,また違った視点で折り紙を考えています。

折り紙の本に写真があるから,それを見てできるだろうと思ってしまいがちですが,見るだけではうまく折れないことが多いです。そこで順番に注目させたり,わかりやすい言葉を添えて折るようにヒントを出したりします。

目で見るという作業は「同時処理」思考になります。折り紙を順番に折る時には「継次処理」思考が必要になります。子どもによって(大人もそうですが)このどちらが得意か違ってきます。この小学校3年生の男の子は,物事を順番に処理していく(継次処理の)力が伸びて行くと学習にも取り組みやすくなります。男の子が「折り紙をしたい」といった時に,どんなヒントを用意し,「できた」自信をもつことができるようにするかにかかっているように思います。

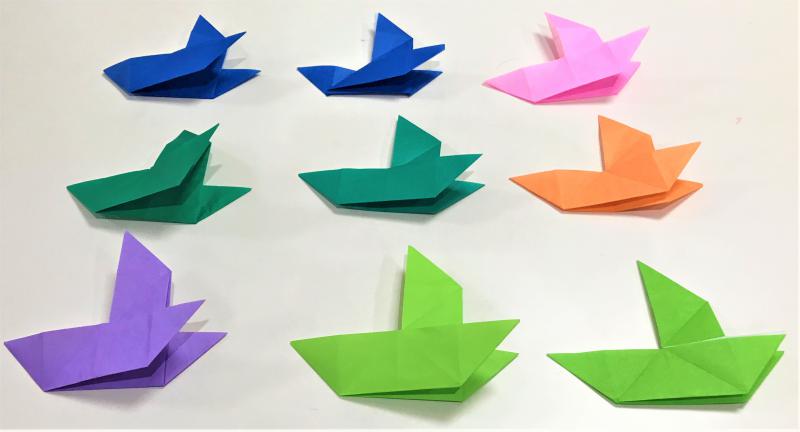

「だましぶね」の途中までを順番に折るように伝えて,何枚も折ってもらいました。最後の仕上げは大人で仕上げて,友達にプレゼントする作戦です。途中までは継次処理で分かりやすいので一人でも折れます。慣れてきたら難しい最後の部分を折っていきます。友達に使い方の面白さを伝授するのも継次処理の力と言えます。この力を支える取組にしたいと考えています。“たかが折り紙 されど折り紙”というわけです。

夏休みの宿題にマインドマップを Y先生のじゃんぷ通信5

夏休みの宿題にマインドマップを Y先生のじゃんぷ通信5

夏休みも後半に入ってきました。

放課後デイに通ってくる子ども達(中学生も)の悩みのタネになるのが「読書感想文」や「新聞づくり」です。宿題の最後に残ってきます。発達障害をもつ子ども達にとっては最も苦手な内容になります。それは読書感想文一つとっても、それを書く時には「読む」「内容を知る」「何を書くか選択する」「文にまとめる」「書く」等の作業を頭の中ではしないといけません。これをうまく整理したり、順序だてたりすることがうまくいかないからです。それができたとしても、最後のところで「思い出して」書く、手指のぎこちなさに苦労しながら書くことが大きな壁になります。

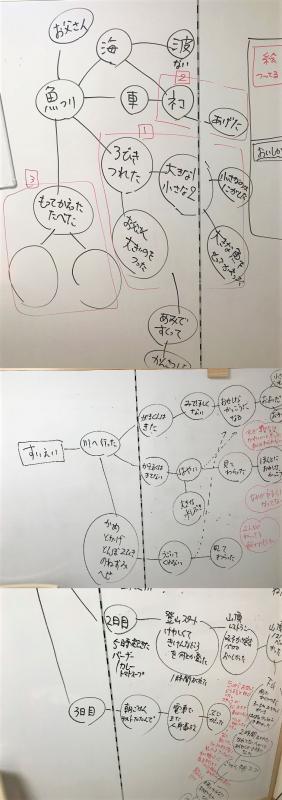

「じゃんぷ」ではマインドマップという方法を使って何人か読書感想文を書いたり、新聞づくりの構想を考えたり、夏休みの思い出の作文を書いたりしています。マインドマップというのは頭の中で行っている思考プロセスを「見える化」して、思考の整理や今からしようとしていることを整理するのに役立つ方法です。一緒にホワイトボードに思いついたことを「話すだけ」、順番に話したことを「図にするだけ」、整理された内容を「書くだけ」と作業を一つにしぼって実行します。

そうすると、「こっちのことを先に書きたい」とか「ちょっと言い方(表現)を変えて書いといた」等自分なりの工夫やアイデアが浮かんできます。

「読むのがイヤ」「書くのがイヤ」「なんて書いたらいいか分からないからイヤ」と思いがちな宿題も、実は頭の中の思考を整理することの悩みだったといえます。

座り込む子

W君が公園に外出した時,建造物の隙間からお気に入りの幟旗が向こうに見えたらしく,排水路を行こうとしたので職員が止めると,何で止めるねん俺はあそこに行きたいねんとばかりに,手を引く職員に抵抗して道端に座り込んでしまったといいます。それでどうしたのと職員に聞くと,てこでも動きそうにないので車を出して公園に移動したということでした。

言葉のないW君に私たちはどうすればよかったのでしょう。小さな子どもでも要求が叶わないと道端に寝転んで金切り声を上げて抵抗している姿をよく見ます。W君は小柄ですが15歳,中3です。支援者の実力行使ではなく,なんとかしてこの行動を変容できないものか会議で話し合いましたが,良いアイデアが浮かばないと言います。

彼が座り込むのはこれまでの経験上,座り込めば何度か要求が叶ったのかも知れません。これは間欠強化(部分強化)の法則と言って,ご褒美がいつももらえるよりも、もらえるかどうかわからない状態にしたほうが、「ご褒美をもらおうとする行動が、長続きしやすい」ことをあらわす法則です。ギャンブルにはまり込むのもこの法則なのでギャンブル法則とも言います。

でも,ギャンブルにはまっている人に強制力で禁止しても,それで良い方向には向かわないのは常識です。強制力がない時や少ない時に一気に実現するなどの荒業に出てくるのです。今はいいかもしれないけど,その先を見て支援しようと言っているのはこのためです。また,支援者による対象者への強制行動は支援者自身を強化してしまいます。つまり,対象者が従わなければどんどん強い強制力を使うと言うバースト現象を生じさせる可能性があるのです。

今回は,W君についての解決アイデアはあえて示しませんでした。無理だと諦めるのは簡単ですが,工夫をすることは言葉を持たない障害のある人たちと共生していこうと言う人権へのリスペクト行動だと考えています。あきらめないで工夫していきたいと思います。

奇声を減らす支援

奇声も様々ありますが,一つは自己刺激で「ウーウー」と唸るような低い声が長く続くもの,もう一つは周囲の人がびっくりするような大声で「キャー」というような奇声です。唸るような奇声も体が大きくなってくると周囲の人にはかなり耳障りになります。ASDの人の場合,相手が驚いていたり不快だと感じているの事が理解しにくいので,やめてと怒ってみても通じないことが多いです。

でも,最初の頃はコミュニケーションがうまくできなくて奇声を上げて注意喚起して,大人の注目を集める方法として機能していたかもしれません。この場合に有効なのは言葉以外のPECSなどの代替コミュニケーションです。奇声を上げなくても伝わるという事を気長に取り組んでいく中でだんだん奇声がなくなったという経験談は良く聞きます。

ただ,自己刺激の場合の唸り声は難しいです。よく観察してみると暇なときに意識を覚醒するために声を響かせている様子が少なくありません。もしそうであるなら,他の自己刺激グッズ,例えばスライムなどふにゃふにゃ・ふわふわしたものを触るとか・噛み噛みグッズで口唇感覚や顎感覚に働きかけ,他の感覚刺激で代替できないか考えます。

映像やゲームなど興味のあるものを増やすことも意識を覚醒しますから有効かもしれません。よく,声を出すのは「~さんにも言いたいことがあるのだから聞いてあげましょう」というような話をする人もいますが,毎日過ごす家族にとっては,近所迷惑もあり家族のストレスの原因になりつらい場合があるのですから,積極的に代替コミュニケーションや代替感覚のアイデアを一緒に考えることが必要だと思います。

カームダウンエリアは世界の常識

V君が顔を真っ赤にしてプンプン怒って職員に訴えてきました。パソコンのUSBマウスが反応しないと言います。「そうか,使えないマウスもあるから全部試してみてね」と職員が言うと,余計に大きな声で「全部試した!」と叫びます。仕方がないので,V君のパソコンをみると,そもそもUSBのプラグをパソコンのLANジャックに突っ込んでいました。『そら動かんわ・・・』と職員。

「V君。ちょっと頭冷やしてきた方がいいね」と職員は今説明しても理解できないだろうからと,カームダウンを勧めました。「わかった」とその場から離れました。少しして落ち着いた様子でV君が帰ってきたので「さっきの自分のこと振り返ることできるかな」と聞くと,「マウスが動かへんから,マイクラできないと興奮してパニクって,他のマウスを試すこともジャックの位置が違う事も調べんかったけど,どうしようもないから嘘ついた」と言います。

「よく自分の事が振り返れてすごいなぁ。V君良くわかっているんだね。でも学校でもこんなことあるよね。どうしてるの?」と職員が聞くと,「俺,パニクりそうになったら,教室から出て頭冷やそうとするねん」「おお,すばらしやん」「でもな,先生がどこ行くねんって止められるから,余計にごちゃごちゃになるねん」とのことでした。

「そら,先生に事情を説明しなあかんわな。『頭冷やすからどこどこに行くけどいいですか』って言わなあかんわな」と話しながら職員は,『今時,カームダウン支援を知らない先生がいるのだろうか』と思ったそうです。カームダウンすれば,大人が何も示唆しなくてもこんなにクリアに振り返りができるのですから,カームダウンエリアを用意してあげて欲しいものです。東京五輪のような大それた部屋でなくていいのです。廊下の物陰でも教室の片隅でも人の視線を感じない工夫がしてあるだけでいいのです。よろしくお願いします。