今日の活動

内省と自尊感情

職員会議で「今日は感動しました」とY君の報告がありました。Y君はこれまで人が困っていても我関せずで、友達のために助けてあげてと言っても「なんで俺がやらなあかんねん」と文句を百倍にして返して、自分が客観的にみんなにどう見えるかなど考えもしてないようでした。そしていつもぼやいているのは「俺なんかあほやし」「働くところも将来ないし」と自己イメージも大変悪い子どもでした。

ところが、先日1年生のZ君がお気に入りのタブレットをしようとしたらみんな貸し出していてなかったので、職員が誰かZ君に貸してあげて欲しいと全体に声をかけたのです。結局、他の子どもが使い終わったのでZ君は泣かずに済んだのですが、Y君があとで職員に向かって、しみじみと呟いたそうです。

「あんな、Z君にタブレット貸してくれる人って聞こえた時、6年の俺が貸してあげなあかんと思ってん。思ってんけど、でもまだ使っている最中やったし、『貸してあげる』って言えなかった。あかんなって分かっているのにできなかった」と職員に伝えたそうです。「君の揺れる気持ちは良くわかったよ。今度頑張ろう」と職員は言葉を返したそうですが、Y君はまだ内省を続けている感じでした。

Y君は近頃「ありがとう」をいつも言うようになっているのが職員の間でも話題になっていました。「Y君、ディスるのがなくなって柔らかくなったね」と言われていたのです。これまで叱られてばかりだったのが、簡単な約束でいいので、できたらご褒美あげるのと同時に思いっきり褒めようと言うのがこの半年の支援方針でした。それが効果があったのかどうかは分からないですが、環境変化として大きく変わったのは約束した行動を褒めることを半年積み重ねたことです。

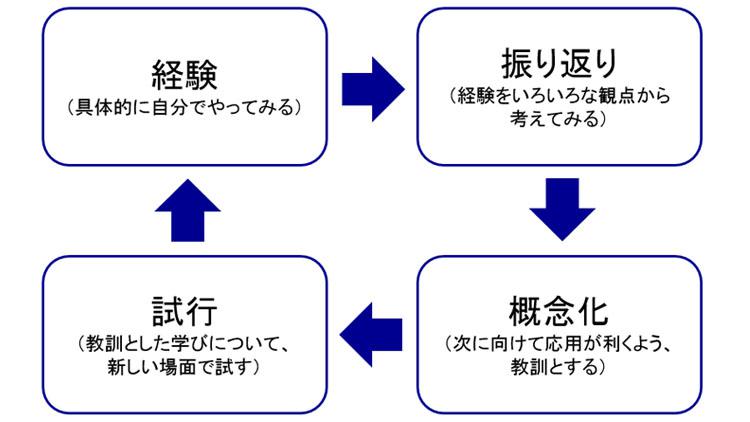

自尊感情の低い人は、そもそも褒められ経験がありません。しかも、発達障害があると、他の子どもには簡単なことでも、不注意や忘れ物で悪気はないのにいつも叱られる事が続きます。そんな彼らに、活動の前に「○○をしよう」と約束をして成功したらご褒美と共に強く褒める事を続けていくと、自尊感情は少しづつ高まっていくのです。ただ、年齢が高くなればなるほど、叱られ体験が多ければ多いほど自尊感情の積み上げに時間がかかる人は多いようです。

ご褒美について訝られる方もいますが、他者感情の読み取りの苦手な人にはご褒美の嬉しさ(感情)と褒め言葉を結びつける連合の過程が必要だと考えられます。これは失敗に罰や叱責を与えるより、永続的な効果があることが科学的に証明されています。褒められて嬉しい感情体験で徐々に彼らの心は快復していきます(感情を学ぶ:2019/11/05)。そうして自尊感情が高まれば、「良き自分」がどういう自分なのかわかってきますから、自分の課題も見えてくることになります。Y君の言葉は「良き自分」を目指した内省の言葉だったのだと思います。

終了の伝え方

X君が休憩時間にパソコンでYoutubeを見ている時、休憩時間の終わりをどう伝えればいいかという話を職員でしました。X君はスケジュール操作ができる人ですから、スケジュールに移動するきっかけをどう作るかという話です。これまでは、一律にタイマーを使っていたのですが、タイマーでも声掛けでも本人がわかるなら、声掛けをすることにしました。タイマーセットしても準備ができていない場合が多いからです。

本来タイマーは、時間の見通しを数字のカウントダウンで知らせるところに意味があります。タイマーで時間経過が読めないなら、アラーム音が声掛けに変わるだけで終了のキューとしては違いはありません。X君には、次の作業が始まるよと、Youtubeを見ている本人の目の前に作業の手順表も示して知らせているとのことでした。「休憩終わりだよと言うだけでは伝わりませんか」と聞くと、試したことがないけど多分わかるはずという事でした。

視覚支援としては次にすべきことを示すのは間違いではないのですが、スケジュール行動が確立している人なら作業手順表を目の前に示さなくても、自分からスケジュール表に向かえばわかる事です。必要以上の支援はおせっかいかも知れません。なんでも目の前に出せばいいわけではなく、本人に視覚的にもうるさくない程度に、自発的に日課を知る支援をするのが、青年期の配慮としては大事です。そして、もし本人がもうちょっと待ってという素振りを示すなら、交渉する良い機会ができたと考えればいいと思います。

絵カードを指で叩く

W君は公園でブランコを先生に押してほしいので、ブランコ横に貼ってあるブランコカードを剥がして先生に渡し、「ブランコ押してください」と自発の要求コミュニケーションが何度でもできるようになりました。お母さんも公園で写した動画を見て、こんなことができたんですねと喜ばれています。

ところが、事業所に帰ってきてジュースの絵カード要求ができません。絵カードを用意しても机の上に置いた絵カードをトントンと指でたたき続けているのです。「おかしいなぁ、公園ではきれいに絵カード要求ができるのに何故かな」と職員は不思議がります。

自分の欲しいものを絵カードを渡して伝えるPECSのフェイズ1は、できない時は子どもの後ろにプロンプターと言って、身体プロンプト(手を持って絵カード要求の行動をさせる)を行います。受け手のコミュニケーターは子どもの欲しいものを持って、手の中にカードを渡してくれたら、欲しいものをあげるという行動をします。

この時に、プロンプターやコミュニケーターのトレーニングを受けていない大人は、子どもが絵カードに気付くように絵カードを指さしたり、叩いたりして子どもに教えようとする人が多いのです。そもそも、子どもには指差しの意図がわかりませんから(わかっている子は言葉が出ている子が多いです)、同じように絵カードを叩きます。そして、そのあと手を持たれてカードを渡し、好きなジュースが出てくるのです。

つまり、ジュースが欲しい時は、カードを叩けば、そのあとは自動的に大人がやってくれるとW君は思ったのでしょう。けれども、まだ疑問が残ると職員はい言います。「ブランコはプロンプターもいないけどできています。ジュースのストローも自分でストローカードを取ってきて要求します。」ジュースだけができない理由がわからないと言うのです。

「もしかして、フェーズ1だから、絵カードは「ください」カードを使っていないですか」と聞いてみました。その通りだと言います。それが原因でした。「ください」カードは手を伸ばしている様子のカードです。それを示されたW君は「ブランコ」や「ストロー」や「自動車」でもないこのカードは何だろうと思い、躊躇したのです。そこへすかさず、大人の「絵カードトントン」です。そらそうなるよねと全員納得でした。

W君は絵カードの弁別ができるのです。弁別の出来る子に、意味不明のカードを渡せとやっていたわけです。フェーズ1は絵カードの弁別ができなくても取り組むので、私カードはなんでもいいと言うのがマニュアルには書いてあります。しかし、弁別ができるW君には「なんじゃこれ?」だったのだと思います。今日はジュースの絵カードを準備しました。

将棋ブーム

すてっぷの小学生らの間では、ちょっとした将棋ブームになっています。S君はおじいちゃんから定石を教えてもらい結構強いです。T君はNHKの将棋番組を見るのが趣味のようで、誰に教えてもらったわけでもないのに指し方は完璧で、相手をさせられた将棋初心者職員の指し方が違うと怒られて恐縮しています。他の小学生たちは、STコンビも師匠にして指し方から教えてもらっています。

ただ、二人が毎日来るわけではないので、一人づつ教えてもらう事になります。じゃんけんで勝った子が「師匠」から手ほどきを受けます。「あー、僕も将棋したかったなぁ」とU君がいうので「誰と?」と聞くと「Vさんと将棋したかった」と言います。「ところで、U君将棋知っているの?」と聞くと「全然知らん」というのです。なんだVさんと一緒に遊びたいってことだねと大笑いでした。

この頃はタブレットのAI将棋ソフトもあるので、コンピューター相手で覚えてもらおうとしたのですが、誰と指すかでモチベーションが違うので、そういう気持ちは大事にしていきましょうと職員間で話し合いました。ひょっとすると、すてっぷの藤井聡太が出てくるかもしれません。子どもの才能は引き出してみないとわからないものです。

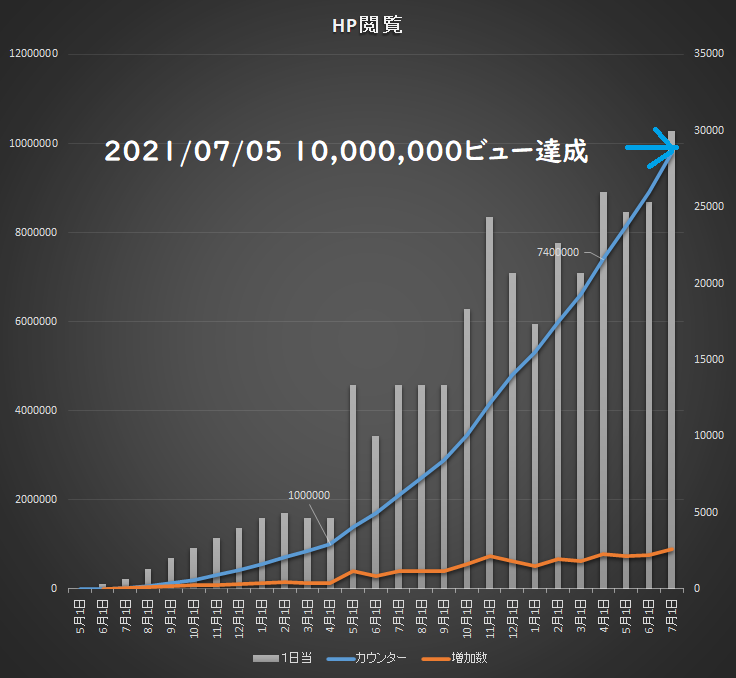

今日 1000万ビュー達成!!

このブログの閲覧数が1000万ビューを達成しました。昨年の12月に指数関数的に閲覧が増えている(祝500万ビュー!: 2020/12/09)と書きました。前回は500万ビューに到達するのに20か月間、今回は500万増えるのに7か月間とどんどん加速しています。現在1日に約3万回の閲覧数で1か月に90万ビューですから、来年の今頃には2000万ビューに達する勢いです。

毎日の子どもの事や職員の気づきを掲載する「すてっぷ・じゃんぷ日記」は、じゃんぷが開設してから、学習障害や読み書障害の子どもたちの事についての内容が新たに加わっています。すてっぷは主にASDや機能的コミュニケーション、知的遅れのない発達障害の子どもの社会性が記事になっています。放デイであればどこの事業所でも課題になりそうなことが掲載されているので関係者にはよく読まれているのかもしれません。学習障害の放デイの対応はいまだに「補助学習」と認識している関係者も少なくないですが、学習障害には専門的で日常的、継続的な療育支援が必要です。地域総ぐるみで支援してこそ効果が表れることを発信していきたいと思います。

「みんなちがってみんないい」は発達障害に関する福祉や教育に関係するニュースや書籍の感想をコラム風に掲載しています。こちらは、保護者の方や教育関係者の方もよく読まれているのかもしれません。メディアのニュースは最近はほとんどがウィルス関連の記事ばかりで、選択にとても苦労しています。ここでは、もっと発達障害に関する、就学前や成人期のニュースをとり上げていきたいと考えています。引き続き皆さんの応援をよろしくお願いします。