今日の活動

禁止型か提案型か?

Pさんは、手すりやガード用の鉄パイプにぶら下がったり滑り台のはしごを反対側からぶら下がるのが大好きです。ただ、心配なのは低緊張の子どもの場合、落ちた時に尻もちをつくと脊柱から頸椎に衝撃が大きくかかり、怪我につながりやすいことです。そうした理由で、Pさんが落下しないように安全に気を付けて欲しいと職員にお願いしたのです。

「気をつけてみてね」とお願いされた職員は、怪我をさせてはいけないと「危ないからそんなことしちゃいけません!」と注意をすることになります。していけないと言われれば言われるほどしたくなるのが子どもの常です。そして、昨日も書いたように、していいことに大人は注目しないが、してはいけないことに大人の注目が集まると気が付きます。そうなると「ちっとも言う事を聞かない子」になるのです。

機能的コミュニケーションの苦手な子どもに「~してはいけません」は百害あって一利なしがセオリー1です。していいことを「~しましょう」と伝えて、実行したら「えらいね」「良く切り替えたね」とほめちぎって注目するのがセオリー2です。

でも、昨日も書いたように、大人の注目を集める方法を大発見したPさんが、そんなやすやすとこちらの指示に従うはずもありません。大事なことは、こんな遊びをしましょうとPさんが好きな固有(筋肉)覚刺激系の力を入れるロープ遊びや坂遊びを開発してみんなで一緒に遊んで楽しいねという経験を積むことです。新しい遊びは教えるために大人が注目していますから一石二鳥です。子どもを「見てね」というのは、監視したり禁止すると言うより、そこに向かわないように新しい遊びを作って一緒に遊ぶということです。もちろん目を離さないで安全を確保する労力は同じですが、禁止型よりも提案型の方が子どもと仲良くなれます。

逃げる子

注意喚起行動については何度も掲載し、この予防方法は機能的コミュニケーションのトレーニングが有効と書いてきました。しかし、言うは易し行うは難しです。今年も利用者の注意喚起行動が生じています。新入生のOさんは、喃語様の発声はありますが機能的なコミュニケーションができません。でも、視覚的な認知は優れていて、構造化された環境では自分がすべきことを理解できます。通所して荷物を置いたり、外から帰って来て手洗い行動などルーティンな行動も教えれば正確にできます。

ところが先週頃からたて続けに注意喚起の逃げ出し行動が始まりました。担当者の視線が外れたとわかるとその場から逃げ出すのです。逃げる行先を考えているわけではありません。追いかけてくれるのを期待した注意喚起行動です。これは、大人に気持ちが向いてきている成長の証拠でもあるのですが、表出言語がない場合に起こりやすい行動で、長い人は思春期くらいまで続く人もいます。こうした不適切行動が起こる前に適切な要求方法を教えられれば良かったのですが、間に合いませんでした。

子どもと長く付き合う人には「本人の言いたいことはだいたいわかるから」となかなかトレーニングの必要性に気付いてもらえません。大事なのは、受け手が子どもの要求を理解することではなく、本人自身が言葉でなくても伝わって便利だと感じて使ってくれる本人側の伝達手段なのです。玩具で遊ぼう・ブランコで遊ぼうと伝えられたら、逃げる必要はないのです。ただ、逃げる行動は遊ぼうと言う表現だけでなくて、子どもにとってはとても魅力的でエキサイティングな遊びですから、注意喚起行動とセットになるとそう簡単には消去できないです。でも体が大きくなってどこまでも逃げられるようになると魅力的だから仕方がないとは言っていられません。

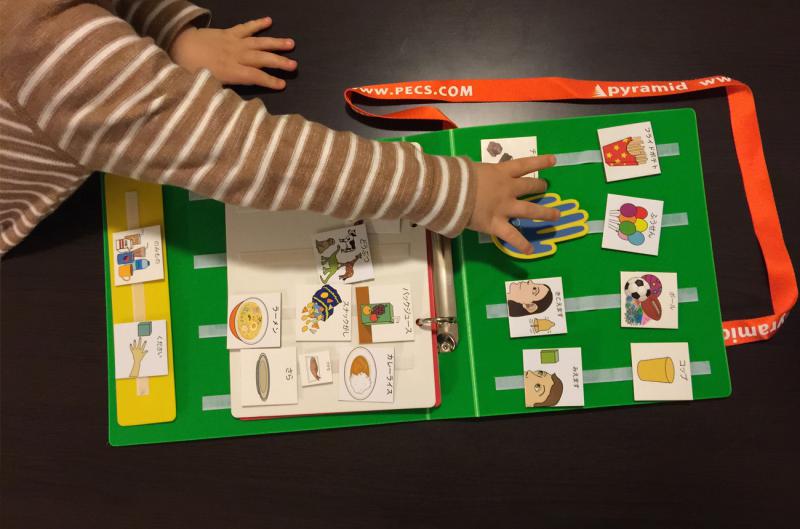

大人と遊びたいときに逃げれば、大人が振り向いてくれる確率は高まりますが、戸外や道路では危険な行動です。室内でも外に逃げる方が大人のリアクションが大きいので強化されやすいです。しかも、分化強化されやすい(たまに逃亡が成功するから何度も繰り返す)行動なので、大人は四六時中注目せざるを得なくなり、更に悪循環を形成していきます。Oちゃんには、PECSを導入しましょうと御家族と話していた矢先なので、家族の方にもトレーニングを受けてもらい、取り組みを開始したいと思います。

かまって

Nさんが西山登りで、かまってほしそうに職員に関わってくるので、もうおねぇちゃんだし構わないでおこうとスルーしたそうです。そうすると道端で膝を抱えて固まってしまったそうです。

他にも、かまってあげないとストライキを起こす子がいます。かまってほしい理由はそれぞれなのですが、基本はうまく伝えられずに大人に「見て見て」アピールをするのです。「どうしたの」と声をかけ続けて欲しいのです。声をかけると、しばらく頑張るのですが大人が離れるとフリーズします。

応用行動分析的に言えば、大人の注目が強化子なのです。でも、15分程度坂道上がるくらいの山道で「見て見て」が始まると「自分で頑張り」となってしまいます。注目が得られないと困りますから、もっと注目を得られる行動が始まります。移動中に固まれば、否が応でも大人は注目せざるを得ません。大人が注目をやめればやめるほど注意喚起行動は強化され、バースト(爆発)します。

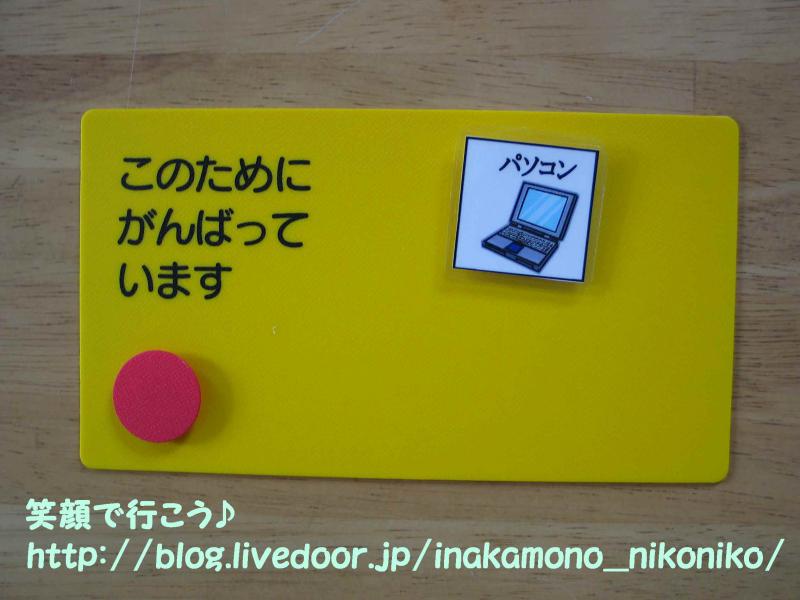

つまり、注目をやめる行動と見て見ての行動の力比べは「見て見て」が勝つに決まっているのです。山に子どもを置き去りにはできないからです。このような時の解決セオリーはトークンエコノミーなどの契約制です。最初は簡単なことで契約を教え、徐々に時間を延ばしたり、ご褒美のインフレーションが起こるくらい褒美を与えていきます。この時に、誉め言葉は強化子に裏付けられてセットになるので大事です。

やがて、ご褒美を得ること以外に自分だけでできたと言う成功経験が積み上がっていきます。成功経験を積み上げて行くことで自尊感情は育ちます。成功体験を積み上げればご褒美はやがて必要なくなり達成後の本当の誉め言葉だけで自信がついていきます。時間がかかりますが双方がウィンウィンの関係性を維持しながら注意喚起を消去する方法としては、これに勝る方法を筆者は知りません。

痛いの!

1年のM君が公園のスイング遊具を元気すぎるくらい揺らして、勢い余って落ちてしまいました。見ると腕の肘を擦りむいています。M君痛くないのと職員が聞いても次の遊具に向かっていきます。何ともないような表情で遊ぶM君をつかまえて水で洗ってバンドエイドをしました。その後も、M君は「ボンさんが屁をこいた」(だるまさんが転んだ)にあまりルールも分からないのに表情も変えずに参加していました。

「痛くないんすかね?」「ASDの感覚鈍麻?」「助けてが言えない?」などと職員で問答をしていました。家に電話をしてお母さんに聞くと「擦りむいたらバンドエイドを貼るまでこだわります」とのことでした。帰宅時間になり家まで送っていくと、M君急に顔をしかめて、「イタイイタイ」とお母さんに大アピールを始めたそうです。

帰ってきた職員が「やっぱり痛かったみたいです」と報告してくれました。職員には痛いと言う援助要求のスキルがなかったのかどうかはわからないのですが、お母さんを見て「痛いアピール」をするL君に、「外では頑張っているんだなぁ緊張して暮らしているんだなぁ」と、しみじみ思いました。頑張れ1年。

学校の学習と結びつく支援を! Y先生のじゃんぷ通信4

学校の学習と結びつく支援を! Y先生のじゃんぷ通信4

その1 「蛾(が)まいこんだ!の巻」

学びの広場じゃんぷは、西向日の閑静な住宅地で、桜の並木がきれいな街の中にあります。

それで建物のなかに 突然蛾が舞い込んでくることも。

職員は超びっくり・・・ 大騒ぎです。

ちょうどそんな頃です。

実は利用している小学2年生のK君は生き物が大好きで、以前から

「ぼくアゲハ蝶をそだてているんや」

「おばあちゃんの家に柚の木があって、その葉っぱでそだてているんや」

とよく話してくれていたのです。

駅からじゃんぷまでの道も、もうK君にとっては興味の宝庫です。

「きょう 木に蜜がついているのを見つけた!」

「花の中にありがいたんやで」

「蜜を触ったらぷにゅぷにゅしていた」

「でも臭おったらくさかった。先生も臭おってみて」

と先生たちや何人かの友達を巻き込んで楽しい会話になりました。

そんな日に思わぬ蛾の出現ですから、『桜の蜜→かえで→メープルシロップ→NHK番組の科学の里で作ってた』と話題は広がります。

こんな話が出てくるときはチャンスです。

理科の生き物の学習につながったりします。

国語の3年生の教材で「ハリネズミと金貨」というお話が出てきます。

「リスが木のうろから顔をだして」

クモが「おいらがあんだもの(靴下)をあげるよ」等の表現が出てきた時に読み書き障害のある子どもたちは困ってしまいます。

『木のうろこ』『木のうら』???

『おいらが あんたにあげるよ』???

職員が学校の教材の流れをつかんで、

じゃんぷの近くで「木の洞(うろ)」を見つけて写真を撮って見せました。

クモの糸で見事にクモの巣をつくっている写真を探しておきました。

それをみていた3年生のLさんは、

「あー そういうことね!」

と文とイメージが結びついて納得した顔になりました。

学校から帰っての宿題は、家庭にとってはとても大変な時間です。

そして、子どもたちの生活のほとんどは学校の学習が多くを占めます。

その学校の流れにそって、「わかった」「なるほど」と感じながら過ごすサポートが大きな力になります。学校や家庭での生活がスムーズにできる中で、伸びる力も出てきます。

学習支援をじゃんぷが大事にするのはそのためです。

----------------------------

これまで「Y先生のアイデア通信」のタイトル改め「Y先生のじゃんぷ通信」と改題しました。じゃんぷでの子どもたちの様子や、学習障害を中心とした発達障害への支援アイデアを連載しています。