今日の活動

「好き」と「苦手」のバランス

じゃんぷに来ている中学生のG君は書くことに対して強い苦手意識を持っています。読みができるので大人はあまり気づかないのですが,実は読みの速度も書く速度も遅かったりします。これを流暢性と言います。文字を音に変えたり,音を文字に変えたりする速度のことを言います。

彼は聴覚法に取り組んでおり,今はローマ字の聴覚法に挑戦しています。初めは五十音表の中からひらがなを探すことすら難しかった彼が今はパソコンで検索する時にローマ字入力を平然としています。(キーボードの位置をまだ覚えれていないので時間はかかっていますが大きな進歩です。)

動機となったのはやはり自分の興味です。自分の好きなことを調べるためにパソコンではキーボード入力をしないといけない。じゃんぷでは周りに宿題に取り組んでいる友達もいるので音声入力をするわけにはいかない。そのためローマ字入力を頑張って出来るようになりました。

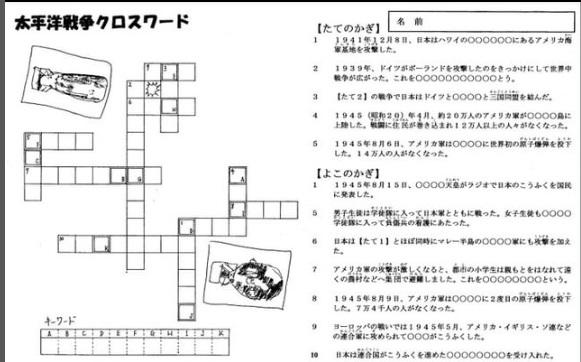

書くことについても彼の好きな分野のクロスワードを提供しています。大人でも知らないような歴史の知識を持っている子です。積極的に取り組んでいます。しかしたくさんさせすぎると嫌気が差してくるかもしれません。「好き」と「苦手」のバランスは考えながら支援をしています。

漢字の組み立て

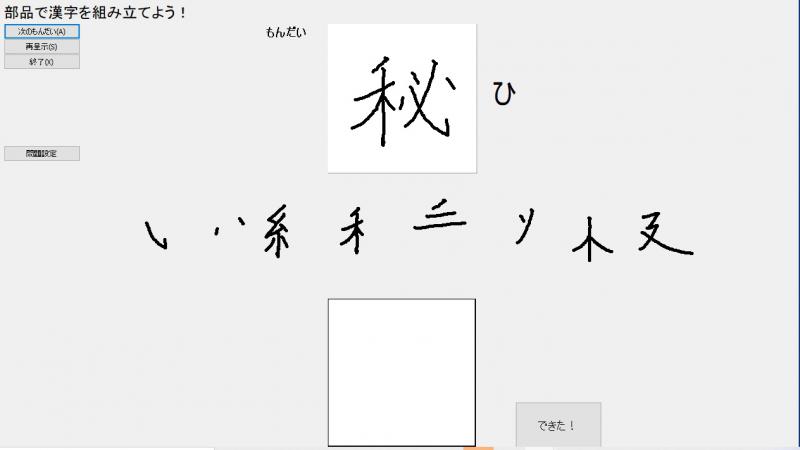

じゃんぷでは漢字の読み書き支援として,「遊び活用型読み書き支援プログラム」というものを使っています。

主に「漢字の組み立て」を使っています。学校では漢字の形から偏と旁(つくり),書き順等覚えることがたくさんあります。学年が上がるにつれて覚える漢字の量が増え,形も複雑になっていきます。

「漢字が書ける」ということは部分的に分けていくと,

・「形」がわかる。

・「読み方」がわかる。

・漢字の「意味」がわかる。

といったことに分けることができます。更に細かくすると書き順等も出てきます。つまり,様々な脳の機能を使って漢字を覚え,書くことが出来るようになります。

読み書きが苦手な子どもたちにとってそういったことに脳のエネルギーを多く使います。そこにドリルでの反復練習等,さらに力を使うことが出てくると脳がヘトヘトになってしまいます。

じゃんぷで使っているソフトでは,漢字を偏と旁(つくり)を中心に3~4個のパーツに分け,書き順に沿って組み立てていくものです。

これを使って大まかな書き順を知り,漢字と読みの一致の練習をしています。

これを使って「この漢字はもうわかるで!」「この漢字を書けるようになったで!」と話してくれる子どももいます。じゃんぷではスモールステップを踏んで,少しずつ子どもたちの学習支援を進めています。

ノートの変化

じゃんぷに通う子ども達も新学年になって1ヶ月が経ちました。少しずつ新しい環境に慣れてきた様子も伺えます。

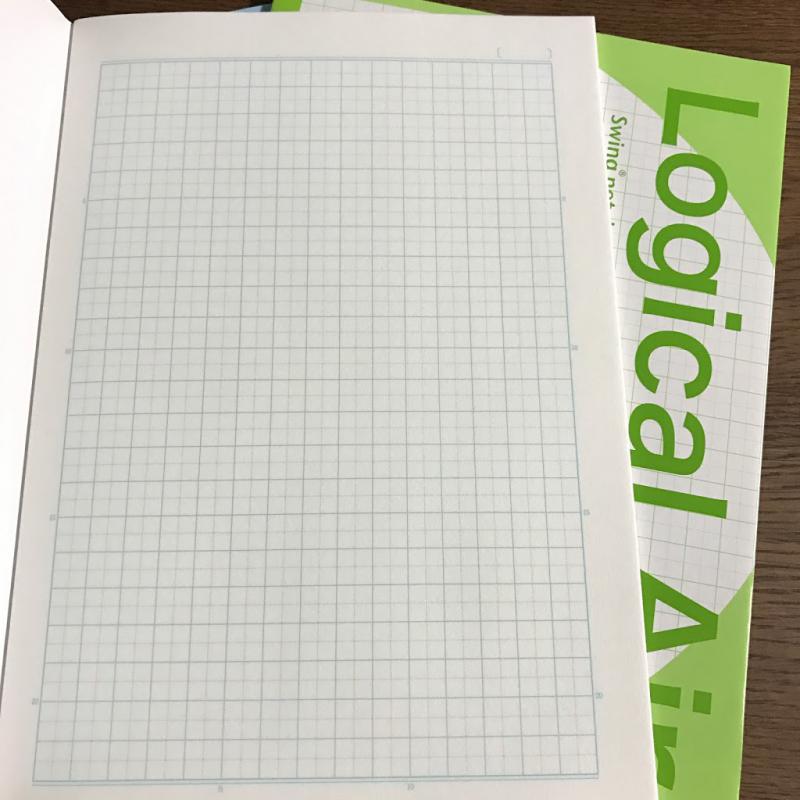

先日個別学習の時間の中,3年生のF君が「ノートが書きにくい…」と話してくれました。上手く話せない様子でしたが,「なんだか書きにくい。」といった感じです。

3年生になると理科や社会等教科が増え,ノートは主に方眼罫5mm(10mm実線入)の物を使います。今まで使っていたノートと比べるとマス目が小さくなり,1ページの書く量も増えていきます。

書くことが苦手な子どもにとってはそういった変化は案外しんどいものです。これまで以上に「書くこと」にエネルギーを使ってしまうのです。

F君に「ノートのマス目小さくなったからかもね。」と言うと「あ,それやわ!」と納得したようでした。この時は文章を拡大したものを見ながら書く,という方法を使いました。

さて,GWが明けた月曜日です。新しい環境には慣れてきたかな?子どもたちの話が楽しみです。

わり算支援

じゃんぷでは3年生になった子どもたちにわり算の支援をしています。どの子も「算数はちょっと…」と苦手意識を持っていますが,一概に苦手なところが同じではありません。苦手な部分も子どもによって違います。

計算そのものが苦手な子,単純な計算は出来るけど文章題が苦手な子,図形が苦手な子…とそれぞれ違います。

個別学習の時間では宿題の文章題やわり算の計算の仕方について支援をしています。主に数図ブロックを使ったり図を作ったりして視覚的に子どもがわかるような教え方をしています。個別学習の時間,算数だけを取り組むわけではないので短い時間で子どもが自分で「出来た!」と思えるよう,ブロックの操作や図を使いながら支援をしています。また,「コグトレ」の「まとめる」プリント等を使い,数の処理についての支援にも取り組んでいます。(「コグトレ」についてはまた後日ブログで紹介しようと考えています。)

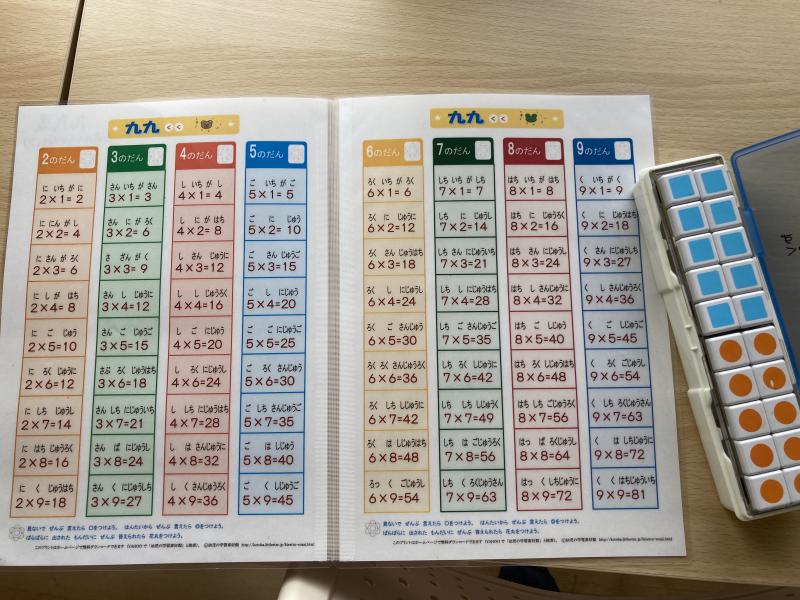

自立学習の時間は子どもが自分で取り組んでいます。その中でわからないところは質問をしたり九九表を見ながら逆算して取り組む子もいます。

算数が苦手な原因は子どもによって様々です。数的処理の把握が苦手だったり算数ではなく文章の読みが苦手で文章題が苦手だったり…それぞれの苦手に合わせて支援をするよう心掛けています。

山に行きたい!

ある日のお迎え前の時間に、K君のお母さんから電話がありました。「K君が雷が怖いのですてっぷに行くのを渋っている。」というのです。確かに西のほうを見ると雲がかかっており、夕方からくもりの予報になっています。お母さんが本人に直接伝えさせたいとのことで、職員が電話でK君と話すことにしました。「K君、今日は公園でフリスビーして遊ぶ予定なんだけど来ない? 雷が怖いなら、室内遊びでもいいよ。」と職員が伝えると、意外な答えが返ってきました。

「山に行きたい。」

K君とは別グループの活動に山登りがあったので、「山登りに一緒に参加する?」と聞くと、K君は「うん。早くすてっぷに行きたくなってきた。」と答えました。

その後、K君が来所してきました。来ることを渋っていたような様子は全く無く、ニコニコしていました。職員が「今日は頂上まで行く予定だよ。結構歩くけど大丈夫?」と聞くと、「頂上まで行くと何があるの?」との質問。「頂上から見える景色はきれいだよ。」と伝えると、「そうなんだ。見たい!」と言って、わくわくしている様子でした。山登りに行くと、天気予報の予想よりも早く雲が広がってきて雨も降ってきました。頂上までは行くことができませんでしたが、友達や職員といっしょに楽しそうに下山。その日の振り返りでは、「楽しかった。」と満足している様子でした。

活動をするにあたって、見通しを持たせることや決まったルーティンがあると、子ども自身が抵抗なく参加できたり不安を解消できると筆者は考えています。いつもなら来所してから個人スケジュールやホワイトボードで視覚的に見通しを持ってもらっていますが、今回は来所前のこと。雷が苦手なK君は西の空の雲を見て、足取りも重かったのでしょう。「すてっぷでは、今日何をするんだろう?」という気持ちも重なって、不安だったと思います。今回は電話で職員とコミュニケーションが取れ、気持ちを受け止めてもらい、見通しを持てたことで来所することが出来ました。

すてっぷでは、本人の思いや希望を受け止めてやり取りすることで、納得して前向きに活動に向かえるようにしたいと思っています。山登りに行きたい気持ちを受け止めてもらうことでKくんの心が晴れたようで、「今度は頂上まで行く!」と職員に伝えて笑顔で帰路につきました。

思いやり

新リーダー(2022/5/2)で紹介したG君率いる小学生メンバーで、ある日の午前にローラー滑り台がある公園に遊びに行きました。お尻に敷く用の段ボールをすてっぷから持参し、「よし、みんなで滑り台に滑ろう」となった時のことです。Jくんが自分の段ボールを見て呟きました。「俺が敷くには小さいかもしれん。」それを聞いたG君がすぐさまこう言いました。「じゃあ、俺のと変えよう。俺の方が大きいと思う」職員の目から見るとどちらの段ボールも変わらないように見えたのですが、J君はG君から言われたことで安心したようで「ありがとう」と言って、その後、笑顔いっぱいで滑っていました。

その日の午後、別の公園に遊びに行く時間になりました。どうもJ君の様子が不安定です。泣きだしそうででイライラしてるのが一目でわかります。先に公園行きの準備に来たG君にどうしたのかと聞くと、休憩時間にみんなでやっていたゲームで負け続きだったそうです。J君は少し時間を置いて、気持ちが落ち着いてから公園に行く車に乗車させました。車内でG君がまだ不安定さが残るJ君に「飴食べる?食べると気持ちがすっきりすんねん」と飴を差し出しました。飴を食べたJ君は気持ちが落ち着いたようで公園に到着した時にはいつものJ君になっていました。「飴を食べるとすっきりするで」と伝えたG君。落ち込んでいるJ君を思いやってくれた気持ちに、それを聞いた職員みんながすっきりした思いになりました。

新リーダー

去年まですてっぷの小学生メンバーをひっぱってくれた上級生たちがそろって卒業し、今年は新5年生のG君が小学生メンバーの最上級生になりました。

上級生たちがいなくなった新年度のある朝、G君が事業所の外で顔を伏せて座り込んでいました。G君の好きなH先生がじゃんぷに異動になり、すてっぷには来ないことを、その日初めて知ったのです。たまたまG君を見つけた職員から「どうしたの?」と聞かれ、G君は涙ながら答えました。

「H先生がいなくなって悲しかった。(H先生のいる)じゃんぷに行きたい。でもすてっぷにはI君(G君と同じ小学校の年下の友だち)を誘ってきたから、じゃんぷに行けない」

その場はひとまず職員が気持ちを受け止め、公園への先発組から離れて落ち着いてから、後発組と一緒に公園に行き、遊んで集団に戻っていきました。以前は泣くほどショックな状況だと支離滅裂な説明になってしまっていたあのG君が…、と理路整然と説明できたことに驚きつつもすごいですねと職員が報告していると、別の報告が。

実はその後、公園でひと悶着あったようで、G君は他の職員に、「I君とはもう遊ばない!じゃんぷに行く!」と話したそうです。なんでも、年下のI君が、年上のG君にお兄さん風を吹かせてしゃべるのが苦手だそうで。「親の心、子知らず」ならぬ「兄の心、弟知らず」。G君はこれから、どんなリーダー像を見せてくれるのでしょうか。楽しみです。

学習意欲の引き出し

じゃんぷに来ているF君は昆虫が大好きです。「今日アゲハ蝶いたで!」「学校で大きいミミズ見つけてん!」と報告してくれます。「じゃんぷの近くの木に樹液あったで!あれに虫が寄ってくるねんな~」と虫に関連したことも嬉しそうに話してくれます。

学習に関してはやはり苦手意識を持っているようで,特に漢字の宿題は「書くの嫌やな…」と言いながら取り組む姿があります。

先日個別学習の中で学校での勉強以外に「虫・昆虫の漢字」を見せました。F君は興味津々になって「これ蝶(ちょう)やろ!知ってるで!」「蜘蛛(くも)も読めるで!」とどんどん話してくれました。もちろん読めないものもありますが,「黄金虫は『コガネムシ』って読むんか,なんで?」「『コガネ』だからじゃない?」「なるほど~」と言いながら読んでいました。

「書けるかな?難しいかな…」と言いながらも漢字に対して興味を持った姿を見せてくれました。

じゃんぷ近くの樹液が出ている木です。

疲れの出方

じゃんぷに来ているC君,E君が休憩時間中,テンションが上がってはしゃいでいます。

普段からそういった面がある子どもですが,一段とテンションが上がってしまい,周りからの声が入らない様子です。仕切りを作り,別々に片付けの役割を与えてなんとか落ち着きを取り戻しました。

落ち着いてから「どうしたの?」とC君に聞くと「友達と一緒にいたらテンション上がっちゃうねん…」と話してくれました。個別学習の時間は「おはなし」の時間を作り,息抜きをしつつも学習の時は集中して課題をこなしている子です。そうなってしまう自分のことも少しは分かっているようなので,個別の時間は落ち着けていることを褒めつつ,「どうしたらいいかな?」と一緒に考えていこうと思っています。

また,E君は帰り際にボソッと「先生,俺疲れてるかも…」と言ってくれました。帰り際だったためあまり深くは話せていないのですが,「そうなんや,言ってくれてありがとう」と伝えました。

新学期が始まって1ヶ月が経とうとしています。以前,疲れた… ( : 04/21)で書きましたが子どもの疲れが様々な形で出てきているようですね。GWでリラックスしておいで~

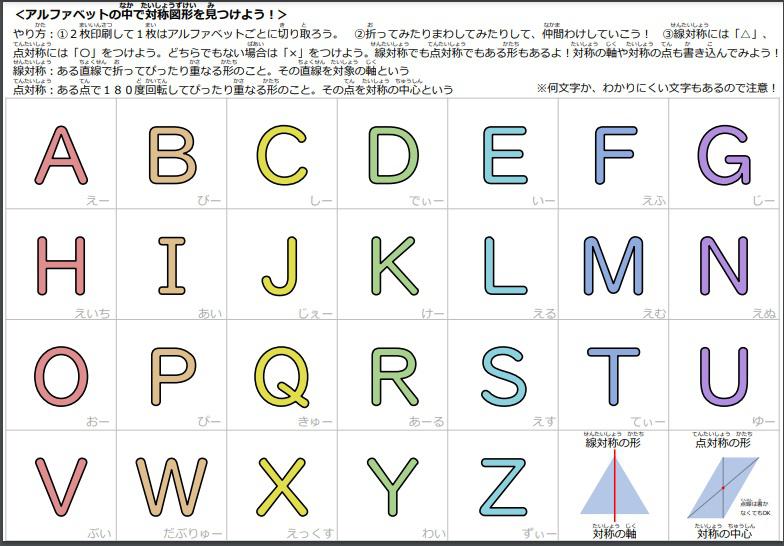

対称な図形

先日じゃんぷに来ているD君と6年生の算数「対称な図形」の問題に取り組みました。

「対称な図形」の詳細は省きますが,線対称,点対称の図形を調べたり対応する角,頂点,辺を見つける単元です。「対称な図形」に限らず,図形は学習内容が定着しにくい単元です。単純な計算とは全く違うことと,コンパスや三角定規を使った作図の問題があるため,一つ一つの問題に時間がかかります。そのため計算問題よりもこなす問題量が少なくなってしまい,定着に時間がかかる子どもが多いです。

D君も線対称,点対称の意味はわかっていますが,いざ問題となると頭の中で図形を折ったり回転させたりするので一度混乱すると頭がいっぱいになってしまいます。

一回最初に戻り,アルファベットをシートにしたものを渡して線対称,点対称の振り返りをしました。すると一旦冷静になれたからか,その後の問題はスラスラと解いています。

どの教科でもですが,自分で操作して学習することは大事だと考えました。筆者自身教員時代,教科は違いますが理科の研修を受けた時に「実感を伴った理解が子どもにとって大切」と教えてもらったことがあります。小学校学習指導要領解説 理科編にも載っていることですが,改めて思い出した瞬間でした。

新出漢字の読み支援

じゃんぷに来ている子どもの中には国語の教科書の内容を使って,新出漢字の読みに取り組んでいる子どもがいます。

学校の授業では新出漢字を教えますが,漢字ドリルを中心に漢字の読み,熟語,書き順,練習といった順番で指導するのが一般的です。

読むことに苦手意識を持っている子にとっては新しい漢字の読みを覚えるだけで力を使い果たし,その後の書き順や練習はついていくのでいっぱいいっぱいになります。更に書くことに苦手意識を持っていると書き練習にまで頭が回らなくなってしまいます。

なのでじゃんぷの個別学習の時間で新出漢字を単元ごとに分け,フラッシュカード風にしたものを使っています。子どもによりますが,絵をつけたり解説する時間も取っています。子どもが教科書を読んだ時に「読める,意味が分かる」と思えるように学習をしています。

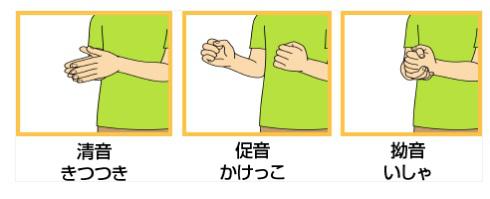

めざせ読み名人!!

じゃんぷでは読み指導の一環として「MIM(ミム)」を用いた指導に取り組んでいます。MIMについての詳細は省きますが,興味のある方は調べてみてください。

文字を読むことが苦手な子にとって,長音,拗音,促音が入る言葉はひらがなで習った読み方とは違う読み方をしたり,或いは読まなかったり等更にややこしいことになります。

特殊音節の読み方が定着しないまま学習が進むとことばの書きにも影響が出てしまいます。子どもはますます自信をなくし,読み書きが嫌いになってしまいます。

ただ読むだけではなく,言葉を読むときに手を叩きながら読む,という練習をしています。「清音,濁音,半濁音は手を叩く,促音は手をグーに握る,長音は合わせた手を下に伸ばす,拗音は手をねじって叩く」といった規則を作り,一文字ずつ読んでいく練習をしています。その練習が重なったら「①かけこ ②かけっこ ③かっけこ」と書かれたカードを見せ,正しい読み方の番号を言ってから読む,という練習もしています。

じゃんぷに来ている子どもの中には「これ楽勝や!先生聞いててな!」と自信満々に取り組みを始める子もいます。もちろん向き不向きはありますが,読み指導の一つとして紹介をします。

疲れた…

じゃんぷに来た子どもたちの顔つきが少し疲れている様子でした。新年度になって,6時間授業が始まったこともあるのでしょう。その中でも疲れやすいB君ですが,個別学習の時間は張り切って勉強をしています。カタカナ書きの練習は普段ハ行までですが,「今日はマ行まで書く!」と言って頑張って取り組みました。

しかしそれで力を使ってしまったのか,自立の時間のスケジュール(宿題)を見るとどんどん顔が暗くなっていきます。漢字の宿題はなんとか頑張りましたが,計算ドリルの宿題は「もうできないよ…」と言って床に寝そべってしまいます。計算ドリルの宿題は逆算(5×□=20 □の数字を求める)の問題が20問で,単純な九九から少し考えないといけない問題でした。普段のB君なら一人で取り組める問題ですが,疲れている状態なので見ただけで嫌気が差したのでしょう。

「〇分まで休憩する。」「〇時になったら始める。」という約束で休憩し,宿題に取り組みました。

子どもの辟易性(うんざりする,嫌気が差す)を軽んじず,その子の状態に合わせて支援をしています。この日は「問題は先生書くし,答えだけ書いたらいいよ。」としました。最後に「出来たね!」と声をかけるととても良い笑顔を見せてくれました。

お話がしたい!

じゃんぷに来ている3年生のA君は個別学習の時間,初めに「A君の話したいことを話す。」という時間を設けています。

A君は「暗黙の了解」のような目に見えないルールを感じ取ることが難しく,喋りたいことが思いつくとどんな状況であろうと話を始めてしまいます。

なのでA君は「ちょっと話したいことがあります。」と言う練習と,スケジュールの中に「A君のおはなしタイム」というものを作っています。お話をすることと,切り替える時間を視覚的に示して個別学習の時間に取り組んでいます。

決められた時間お話をし,スケジュールを示しながら「じゃ,勉強しよっか!」と指示されると,「わかった!」と言って黙々と学習に入ります。その時に「よく出来たやん!終わったらまた話聞かせてな。」と褒めています。時々「先生、あのな~」と話し始めることもありますがスケジュールを見せて「また話せる時間あるからね。」と示すと「そうだった!」と学習に戻ることが出来ています。

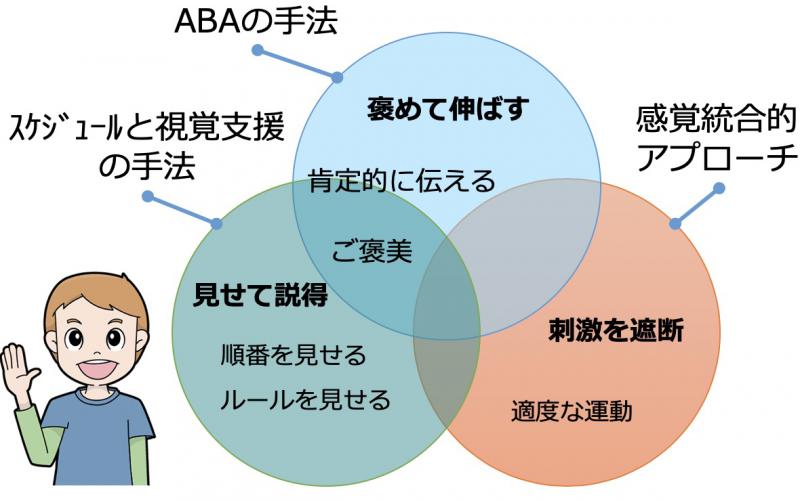

本人がわかるスケジュールを示すことと,それが出来た時に褒めることは学習の場面でも活用できます。先日A君は工作の話をしてくれました。次はどんな話が聞けるのかな?

巣立ち

R3年度も今日で終わりです。昨日すてっぷを卒業した子どもが早速すてっぷに顔を出し,「約束通り遊びに来たで!」と元気に挨拶をしてくれました。今年度は小学生が3名,支援学校高等部生が1名すてっぷを卒業します。

支援学校の子は場面切り替えで混乱しやすい子どもでした。「みんなと公園に行こうね。」「今から設定遊びだよ。」等,場面が切り替わることがしんどく,「嫌!しない!」と大声を出していたこともありました。スケジュールを確認し,視覚的に事前予告をし,自分の好きな音楽を聴きながら等少しずつ,ゆっくり場面を切り替えてきました。ゆっくりでもスケジュール通りに動けたことに対して褒めることを積み重ね,穏やかに切り替えることが出来るようになりました。すてっぷ最後の日は名残惜しそうにしながらも「バイバイ!」と元気よく手を振ってくれました。

小学生はそれぞれ違う道を進みます。2名は続けて同法人のじゃんぷにも通所しますがすてっぷの友達とはお別れです。「これからも遊ぼうな!」と先日約束をしている姿を見ました。私がすてっぷに来た頃,「みんな違う学校なんやからまとまるわけないやん!」と言っていた姿とは大違いです。支援学校の友達にも「また遊ぼうね。」と挨拶をしていました。4月から中学生です。大人への道を少しずつ歩んでいく彼らの背中はとても頼もしく見えました。

職員一同,どの子からも学ぶことが多くありました。卒業したみんな,次の場所でもたくさん活躍できると思います。元気でね!また会いましょう!

理由を教えて

X君が怒っているのでどうしてか聞いてみました。要はゲームを職員に突然終わらせられたと怒っているのです。X君達は活動が終わってすてっぷに戻り,おやつ等も済ませて職員の許可を得てタブレットPCで遊んでいました。なのに,突然職員から「16時までタブレットはやめなさい」と言われて怒っているのです。

X君達の怒りの原因は、手続きを踏んでタブレットPCを使っていたのに突然「やめなさい」と言われたからだと言います。16時までなぜやめる必要があるのかがわからないという事です。

職員にしてみれば、早く帰る子どもが帰り際にタブレットをしたいと言い始めると困るので、全員一斉にやめてほしかったのです。しかし、その説明ができていませんし、タブレットを渡した時にも約束しておらず、彼らにしてみれば突然の「力による現状変更」をされたわけです。

X君には「理由がわからなかったんでしょ?怒る前に『何故ですか?』って理由を聞くことが大事だよ」と教えました。勘違いをしてそのまま誤解し続けることが多い子どもなので「わからないときは聞く」ということが大事です。

子どもが理解できるように伝えていない職員側の問題もあります。X君達はゲームをしている最中だったのでちゃんと聞けていなかったのでしょう。子どもに指示を出す時はその指示が入る状態になっていることが大事です。言葉でわかる子でも,ゲームと職員指示の二つのことを同時に処理することはできません。手を止めさせる,静かな場所に呼んで理由も含めて話す等様々な手立てが必要な子どもたちです。

「言った!」「聞いてない!」と子どもと大人が言い合っていたら療育の場とは言えません。子どもたちには「指示の理由がわからない時は聞く」というスキルを教え,職員には「子どもに指示を出す時の配慮」は療育の重要事項として確認していきたいと思います。とは言え,この日記をよく読んでおられる方なら「それ、何回も書いているよね」と言われそうです。不適切指示を槍玉にあげてばかりで,適切な指示を皆で賞賛をしていない結果だと、今度の職員会で話す必要がありそうです。

学習成立条件と途切れない堤防

Wちゃんは最近ご機嫌斜めです。今日も送迎車に乗車する時に、今までは前に座っていたのに、ちょっと乗っているお友達が違ったせいかつもりが崩れて、後部座席に勝手に行こうとするので「後でお出かけする時に後ろに乗れるからね」とその場は制止しました。しかし、乗っているうちにやっぱり後部座席に行きたくなって騒ぎ出しました。最近はすてっぷ以外の事業所では騒ぎ立てて要求を実現することが多いらしく、交渉が成り立たなくなっていて、それがすてっぷの場面でも多く見受けられるようになってきました。

制止され要求がこれまで通り叶わなくなるとさらに大きな声で騒いだりするのをバースト現象と呼びます。Wちゃんにとって交渉などのめんどくさい関係性が分からなくなった混乱時はこれが最も高い確率で要求が実現する方法なのです。職員もバーストに対応してしまったら今後防ぎようがないと思ったのか、その後はWちゃんを完全スルーで事業所にたどり着いたと言います。泣き叫ぶWちゃんの声の大音響の車内で職員も子どもたちも疲弊して降りてきました。Wちゃんもパニックが収まらず、事業所でカームダウンするのに半時間程度かかりました。

確かに、バーストしているWちゃんの要求を認めると、今後も同じことを繰り返すと心配する職員の気持ちは分かります。しかし、パニック中には学習は成立しません。学習はトレーナーもトレーニーも最高の状態で最高のパフォーマンスが実現し学習効果が上がります。混乱して最悪の気分の時に何を教えても学習は成立しません。逆に関係性を悪化させるだけです。Wちゃんが落ち着いているときに簡単な課題から交渉練習のやり直しで学習を積みなおすしかありません。

また、例えその場をしのいだとしても全体が一致して支援しなければ不適切行動は繰り返します。今回の行動は、事業所や学校、家庭が一致していないことから生じている行動ですから、一つだけ穴をふさいでも別のところから漏れ出すのでは解決にはつながりません。不適切な行動を洪水に例えるなら、1か所だけどんなに高く強靭な堤防を作っても、堤防は一つでも穴があればそこから決壊していきます。今は全体の協力で低くてもかまわないから途切れない堤防を作ることが課題です。

自力通所と自立

V君は小学校を卒業したので、すてっぷは卒業です。中学校では読み書き困難の学習支援を得るためにじゃんぷを選択して4月から通所することになっています。じゃんぷは放デイですが送迎支援はしません。認知特性に適した自立学習や自己認知を療育の柱とするじゃんぷは、学習を柱にして療育が成立します。

すてっぷなど遊びを柱にして療育を展開する放デイと違い、じゃんぷは通所しようとする本人の意志が重要です。良くなりたい、頑張りたいという思いは行動から作る必要があります。自力通所する中で療育に向かう姿勢が作られていくと考えています。

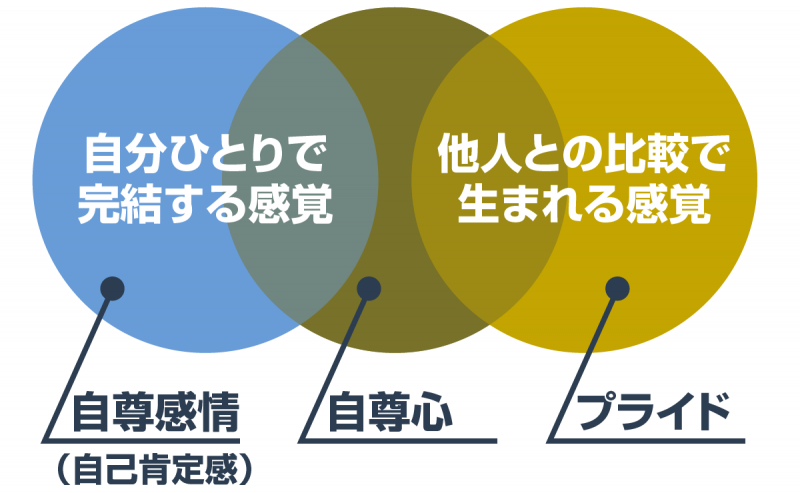

親に送迎されても本人自身に変わりたいという思いがなければ療育は成立しません。高学年になれば、自立性や自発性を引き出して自尊心を自分で育てていく自我の確立期に入ります。大人から指摘されて反発するのも自我の発動です。しかし、自分が独立した存在であるという具体的な拠り所=自立感がなければ、自我は空回りします。

私たちは一人で通所することが自立心や自尊心の育ちにつながると考えています。じゃんぷの場合は乙訓全域から利用されるので電車通所や自転車通所が必要となります。今までは、校区周辺だけを生活圏としていた子どもが習い事などで目的をもって遠方に一人で移動するのは自我の確立には良いことです。

さて、V君は、帰路は1回で覚えたのですが、往路の西向日駅からじゃんぷまでの道がどうしても覚えられません。わずか5分の距離で駅から2回曲がるだけの往路なのですが、空間認知の苦手な彼には帰路からの道とは別物に見えるらしく、どうしても覚えられないようです。道に迷う事を職員は想定済みなので、大事には至りませんが、本人は流石にうんざりしています。

「V君が道に迷うのは、見たものの位置を記憶するのが苦手だからだね」「知ってる」「だから、迷った時に混乱しないように地図とメモを用意したよね」「でも、2回とも家に忘れてきてん」「なんでかな」「忘れたらアカンという事を忘れた」「では、次回のためにリュックの中に地図は入れたままにしよう」「わかった」と下を向いて不安そうに頷きます。でも、一人で電車に乗る自分にはV君は結構満足しています。3回目の再テストはきっと成功するはずです。

なんで離れるの?

S君がT君に「僕のこと嫌いになったの?なんで?なんで?」と聞いています。2人共2年生で,S君は同じ学年の友達がたくさん入ってきて大喜びしていました。

公園から歩いて帰る中,S君がT君に対してしきりに「僕のこと嫌いになったの?」と聞き続けています。

あまり人の気持ちに関心がなかったS君が「僕友達に嫌われた!?」と心配になっていたのです。T君は自分の気持ちを話すのが苦手な子なので答えてもらえず,余計に不安になったのでしょう。それで「僕のこと嫌いになったの?なんで?なんで?」と聞いていた,ということです。

T君に「S君心配になって聞いているから答えてあげて」と言うと,「遊んでいる時に手で強く押してくるのが嫌」と正直に話してくれました。S君は安心したようで「そうだったんだ。気を付けるね。ごめんね」と言って,また2人で遊び始めました。

支援の中で「人の気持ちをわかろうね」と,子どもに様々な手法を使って教えることが多いですが,何よりも子ども同士の関わり合いの中で学ぶことが一番子どもに落ちやすいのだな,と感じた場面でした。

強化子を探そう

C君が設定遊びの時に椅子に座らないので、どうしたものかと困っていました。するとC君がうろうろしながら本棚から絵本をとったのです。これは使えるかもと思い立ち、その絵本を渡してもらい、設定遊びが終了したら絵本を渡すという設定をしました。設定と言っても、まだスケジュールが良く理解できていないので、絵本の実物を職員が持ったままゲームを行い、C君が1回ゲームが終わるたびに絵本を渡すという方法をとりました。

するとC君何もなかったかのように椅子に座り自分の順番を待つ様になりました。恐るべし強化子の威力です。100の「座りなさいよ」の言葉かけより、100の身体誘導より1回の強化子提示で、交渉が成立するのです。私たちは視覚支援が大事だと何度も言いますが、合わせて行動の強化子(ご褒美)を鵜の目鷹の目で探すことが支援の第一歩だなと改めて感じています。

「ご褒美で釣っても、ご褒美がなくなれば動かない子になる」という人がいますが、言葉かけや強制力だけでは変わらない子どももいます。意味のわからない言葉かけや、大人の距離が詰まると自分の行動が制限されると誤解し大人を信用しなくなると双方が困ります。ご褒美だろうが何だろうが、自己決定した行動は強力です。強い自発行動が起これば、ご褒美=強化子はやがて賞賛の言葉に代替できるチャンスがあります。このプロセスを私たちは大事にしたいのです。