今日の活動

ボールのやり取りとコミュニケーションレベル

Tちゃんが対人で向かい合ってボール投げやボール蹴りができないと職員が困っていました。Tちゃんは話し言葉がなく自分のつもりだけで動くので行方不明になりやすい子どもですが、しつけられた衣食のスキルは問題なくできる子どもです。Tちゃんの生活スキルだけを見ていると遊びもそれと相当なことが出来そうに思うのは無理もいないことです。

Tちゃん達は大人とマンツーマンの事が多く集団遊びが足りないので何か取り組めないかと提案されていました。そこで、先輩のU君やR君と一緒にボール投げやボール蹴りに取り組もうとしたのです。しかし、Tちゃん愛想はいいのですが、ボールが来てもそれを弄んでみたり座ってみたりするのでやり取りが成立せず遊べなかったというのです。

実は、コミュニケーションレベルとやり取り遊びは連動しています。コミュニケーションは相手からのメッセージを受信して返信していくというやり取りです。ボールのやり取りも言葉ではありませんが、そこに相手へに向けた意味があります。何も言わなくてもボールを相手に投げることは「うまく受けて返してね」という意味がこめられているのです。この意味を双方でやりとりするのでボールのやり取り遊びは楽しいのです。

この自分に向けてこめられた意味がわからなければ、ただ目の前にボールが転がってきただけなのです。向こうで職員が「こっちこっち」というから投げてはみますが、なんのために投げたか意味が分かりません。だから楽しくないのです。つまり双方のコミュニケーションが成立するには媒体が難しすぎたのです。簡単にするにはボールを相手に直接渡して「どうぞ」「ありがとう」の関係です。これなら渡すと言う意味は分かるし、距離が近いので気持ちも切れにくくなります。

Tちゃんには、PECSを取り組んだ方がいいねとご家族とも話しています。絵カード交換は、意味がカードに書いてあります。ボールに暗黙の意味を込めるのもすぐに意味が消える音声もよく似ています。私たちが絵カードコミュニケーションに力を注ぐ意味はここにあります。そして、Tちゃんに向いた集団遊びはみんなでつながって遊具をはしごしたり、向かい合って遊具で遊んでみる並行遊びが丁度いいかもしれません。楽しいねという情動を共有する場を作ることから丁寧に取り組みたいと思います。

支援計画作成の舞台裏

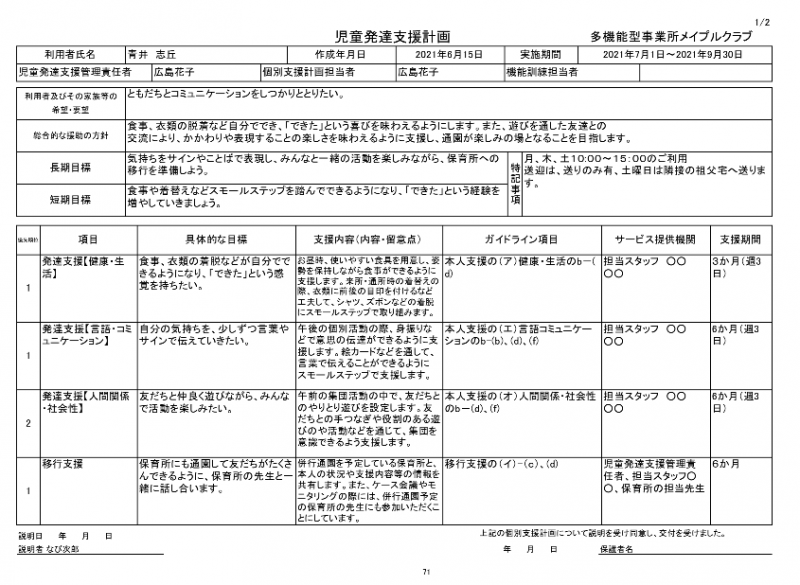

支援計画懇談が年度末にむけて始まりました。30名近くいる利用者の保護者に営業時間の限られた時間(午前中)内に来てもらうとなると、一日一人が精一杯ですから、毎日続けても2か月弱かかります。他にも、見学やら会議が入りますので、3か月弱は考えておくと、春休みに入れば朝から子どもたちが来るのでできないから、今頃から始めないと年度末中に終わりません。

長期休業以外の月に分散させても半年に1回支援計画は見直すので、1か月換算すれば10名にするか7名ほどにするかの違いなので、それなら実践計画や教材づくりに集中できる平日営業日を3か月間を作ろうということで、支援計画と計画懇談の期間を設けています。長期休業で全日忙しい3か月、教材づくりや実践の工夫をすることに集中する3か月に比べ、計画作成に関わる期間は6か月です。現場では計画作成に関わる時期が長すぎると感じています。

さらに、じゃんぷなど個別療育型事業所では週当たりの利用が1回だと、経営を成立させるためには利用者数をすてっぷの3倍程度に増やす必要があります。しかし、利用回数が少ないからと言って、機械的に作成時間や懇談時間を3分の1にするわけにはいかず、計画作成に関わる時間は大して変わらないので、支援時間に比べ計画作成にたくさんの時間をかけることになります。

それでも、利用者の保護者からは、他の事業所には見られないほど丁寧でわかりやすい計画書の説明だと感謝されることは多いです。そして、保護者理解が得られてこそ、全体で取組むことができ、子どもは変わっていくのですから、あまり機械的に時間を減らすのもできれば避けたいです。ただ、時間をかけたから理解が得られるのではなく、優先順位を明示して端的に説明することが大事だと心がけてはいます。

職員にとっても、自分の書いてきた計画やまとめを集団的に議論する中で、新しいことに気づいたり工夫が生まれたりしますから、大事な作業ではあるのです。それにしても、満足の得るものを作ろうとすると時間がかかります。毎回同じ計画を掲げているなぁと反省する子どもも出てきます。堂々巡りに行き詰った時は専門書を読んだり研修会に行ったりする必要がありますが、なかなか経営上難しい課題です。今回は、支援計画の舞台裏、楽屋話を書きました。ぜひ、事業所同士で個別支援計画の作成についての工夫などを交流するために話し合いたいものです。

できるようになっても褒めてあげよう

つい最近まで壁によじ登るわ、思い通りにならなければ叫ぶわ、衣服が少し濡れただけで素っ裸になるわのSちゃんが、最近とってもいい子だと評判です。不適切行動への最後の取組が9月頃、事業所に入る時の「こんにちわー」の大音声を、「2の声でお願いします」とあらかじめお願いして【2の声でお願いします : 10/13】、最近はひそひそ声であいさつをするSちゃんです。そこまで小さな声でなくてもいいのですが、やや小さいの調節はSちゃんには難しいようです。職員はSちゃんの小さな声でも必ずこんにちわと返すようにしています。それでSちゃんは満足なのです。

でも、賢くなったと言われ「普通になった」子どもは職員からの注目を浴びなくなります。特にASD児の場合他児ほど人に関心を示しませんから大人の方も忘れがちになります。しかし、それでは子どもは人に注目を向けないまま育ってしまいます。普通にできたことでも頑張っているんだと理解して、「上手だね」「偉いね」「すごいね」と声をかけてあげて欲しいのです。失敗しても大人の修正支援を受ければ褒めてもらえると言うことが記憶に残れば、今後も支援を受けやすくなります。

支援の「アフター支援」を確実にすれば、支援を享受するための関係性がしっかり結びつけられます。修正支援を受けた後は、しばらく褒めてあげることが大事です。できるようになったから褒めないのではなく、「よく覚えていた」「毎日頑張っている」ことを褒めてあげて、支援を受けて良かった感情をしっかり刻み付けてほしいと思います。そして、褒めている職員を見つけたら、職員の頑張りも褒めてあげて欲しいです。叱る事にはたくさんのリスクが付いて回りますが、褒める事にはリスクもコストもかからないですから。

文字が好きになる支援

R君が最近漫画の本を家で読んでいると聞きました。文字を見るだけで嫌悪感をあらわにしていたR君が漫画の吹き出しを読んでいるというのです。しかも、クリスマスのプレゼントのR君のオーダーは漫画本だそうです。えー字が嫌いだったのではないの?字をみたらイライラするんじゃないの?とこれまでのR君を知っている職員はびっくりです。

以前【発達検査でわかる事:10/20】でも書きましたが、遊ぶ仲間が変わり興味が増えるにつれ自分から文字を読むことが増えた印象があります。その変化に同期して認知力が向上したという知能検査の結果が出たのです。以前ブログに掲載した読み書きに障害のあるドローン操縦士の髙梨智樹さんは、オンラインゲームにハマり知らない相手にチャットを打つのが楽しくてローマ字入力が身についたそうです。R君も友達とマイクラ等でパソコンを使う事が多くなってから文字への抵抗が薄れてきています。しかも、R君には発達性読み書き障害はなかったので上達はあっという間でした。

R君が文字を嫌うようになったのは、スタンダードな文字の教え方をしたからです。通常、ひらがなを教える時、読めたらすぐに書けるように文字を練習させます。これは伝統的な「書いて覚える」という指導法です。R君の場合それがいけなかったのです。R君はASDでこだわりがあります。文字を見ると自分のこだわりで下から書いてみようとしたり、そっくりに書かないと気に入らないのでものすごく書写速度が遅くなり、その分練習量が確保できません。

そして、書き順についても周りの大人が「ちがうちがう」とダメ出しを連発します。ASDの低学年児に「ちがう」「まちがい」「ダメ」「✕」はご法度です。文字の練習のたびにこだわりが認められず、ダメ出しが続けられたR君は「文字なんて嫌だ」となったわけです。ところが、友達と共通の遊びでPCを使ったり将棋に興味を持ったりする中で文字にアクセスしないわけにいかなくなったのです。好きな事なら頑張れたというわけです。

そんなわけで、ひらがなカタカナも簡単な漢字もR君は自学自習で好きなことを支えに自分で獲得したのです。きょうだいの読んでいる漫画も面白いことに気づいたようです。漫画は全て文字にルビがふってあるので知らない言葉でも読めるし、絵で何となく意味がつかめるからです。こうしてR君は今も新しい言葉を仕入れて「勉強が楽しく」なってきたそうです。

周囲の大人はてっきり発達性読み書き障害があると思っていたのです。ASDの特性を考慮していない文字の教え方が原因で、文字を嫌っていたとは夢にも思いませんでした。自分の感情にも気づかず、言葉でもうまく表現ができない低学年期のASD児の行動は大人に誤解されやすいのです。我々も専門家でありながら2年もそのことに気づかず、発達性読み書き障害を疑っていたのですから、R君には申し訳ないと思っています。そして、まさか遊び集団を変えることで勉強が楽しくなるきっかけを作るとは思いもしませんでした。

字が読めることができれば新しい知識はどんどん入ってきます。今回の検査数値の急激な上昇もこのことと無関係ではないようです。もともと、低学年の時も文字を読む力はあったけれど、新しいことを学習する力が弱かったのです。こだわりへのダメ出しに過敏に反応していたのです。ASD児への教え方の王道は好きなジャンルから攻めることです。それは、どの子も同じですが、特にASD児はこの事が重要だと改めて思いました。

注意されたことは忘れる?

Q君が「事業所に早く着けばタブレットでゲームする時間伸ばすって約束だったよね」と職員にいうので「それはQ君が勝手に言った事で約束はしていないよね」「約束は双方が合意しないと約束って言わないよ」と懇々と職員が話すにつれて、Q君の顔色が暗くなっていき「約束したやんけ」とうめくように呟いて塞ぎ込んだ様子で事業所に入っていきました。

Q君は、こうした記憶違いがよくあり、それを大人から訂正されても翌日には忘れていることが多いです。あたかも記憶を飛ばしているようにも見えるのです。しかし、一方で服薬調整が成功したこの半年間は、自分の感情のコントロールがとても上手になり、友達もQ君はこのごろ怒らなくなったと評価しています。残っているのはこの思い違いと、注意されたことが記憶に残らず、注意されるとおなかが痛くなることです。

逆に、褒められたことで翌日にその行動を忘れることはありません。どうやら、注意されてブルーな感情に落ち入ると、記憶が残らないようです。友達と興奮してディスりあってお互いにあそこまで言うことはなかったなという結論があっても、次の日また同じように喧嘩していることが多々あり、周りの子どもは「また同じ事言って」と次第に相手にしなくなるのですが、Q君は気づいていないことが多いのです。

Q君は気分が崩れてしまうような失敗経験は学習が成立しないようです。良かれと思ってQ君を安易に注意するよりも、あらかじめ約束をして、うまくできたことをほめて、良い経験の学習を成立させることが大事なようです。職員にも、Q君には苦言よりも誉め言葉と頑張った彼へのリスペクトが重要だと話しています。Q君が背負ってきたこれまでの体験が、嫌な気分から記憶を飛ばす癖を作っているなら、これからは良い気持ちで学んだ記憶を増やしていくことを支援しようと言うことです。

大人から逃げ出す子

Pちゃんが、公園で最近大人の顔を見ながら逃げようとするそうです。Pちゃんは前にも行方不明になったことがあり、安全のために目が離せないのでマンツーマンの体制にしています。以前の事は、自分の行きたいところがあって勝手に出て行ったというのが理由ですが、今回は「逃げますよ」と大人の顔を見ながら気を引く注意喚起になっているところが違うと言います。

子どもがその場から逃げていくのは、その場が面白くない、飽きた、退屈だと言うのことでしょう。気を引きながら逃げていくと言うのは、追いかけ遊びの期待かも知れないし、大人が驚く顔が面白くて、やり続けているのかも知れません。そして、根本的な原因はPちゃんがいなくなるかもしれないと言う不安から、大人がべったりついてマンツーマンでいることがこうした注意喚起行動の原因ではないかと話し合いました。

もちろん、どこかに行ってしまっては危険なので目は離せませんが、そうなると職員とPちゃんだけの関係になってしまい、息が詰まりそうです。公園には他の仲間たちも来ており、この人たちもお話が出来ず障害の重い子ども達もいますが、別に一緒に遊ぶことが嫌いなわけではありません。お互いにボールを転がし合って遊んだり、手をつないでくるくる回ったり、パラバルーンを持ってきて遊んだり、ロープでつながって電車ごっこをしたり、遊具遊びでつながって遊んだりと一緒に遊ぶ中身はいくらでも考え付くはずです。

ところが、マンツーマンの体制を作ってしまうと、この子は私の担当だからと子どもとの距離が縮まって子どもの側からすれば息が詰まるような関係性になってしまいます。不思議なもので、そんなに息苦しいなら逃げだしてしまえばいいのに子どもはそうはしません。逃げるふりをしては追いかけて来いと誘うのです。つまり、閉じた関係性の中で遊ぼうとするのです。大人は「こらこら」と追いかけます。逃げるよと振り返る注意喚起行動はこうして強化されていきます。

マンツーマンが必要な子どもであればあるほど、子ども同士の関係性を意識して作り出す必要があります。皆と一緒にいれば楽しいことがある。この遊びはみんながいるから楽しい。という経験が蓄積される中で子どもの関心は大人よりも仲間に向いていきます。大人方逃げ出す子にはお友達が見えていないのです。楽しい遊びの経験ができるように、大人も担当の子どもの方ばかりを向くのではなく、他の職員と一緒にみんなで遊ぶ楽しさを演出することを大事にしていこうと話しています。

悪さを真似をするギャングエイジ

小学生になると子どもたちは急速に仲間意識が発達し、今まで以上に友だちとの関わりを求めたり、遊ぶことに喜びを覚えたり、生きがいを求めるようになります。ギャングエイジのグループは家族以上に大きな影響を持つものであり、子どもは大人から干渉されない自分たちだけの集団であることを望んでいるのです。

ギャングエイジの特徴としては、子ども間で共有する価値観や行動様式を重視し、徒党を組み、画一的な行動をするようになります。集団は5~6名で構成されることが多く、結合性が強く、秘密主義に満ち、外部に対し対立的、閉鎖的に振舞います。子どもたち自身の世界の成立を意味し、青年期への準備期間の役割を持つと言われます。

ところが、現代のこどもは、「ギャングエイジの欠如」が問題とされています。徒党を組む機会がないのです。スポーツ少年団や塾は大人の言いなり、学童保育や通所療育も大人の介入が入ります。子どもが自分たちだけで隠れる暗がりはある程度必要です。いじめも縦割り集団とギャングエイジ活動が欠落した結果の現象かもしれません。

発達障害の子どもにとっても、この集団は必要です。悪いことでも徒党を組み、悪さが発覚して全員が叱られる場面は子どもにとって必要な栄養です。P君が構造化された集団場面では丁寧な言葉遣いなのに、先輩が悪態をついた課題のあとでは自分も同じように悪態をつくと報告がありました。無理もないよねというのが職員の感想ですが、保護者にしてみれば悪態を覚えるために療育に来ているのではないと思う方もいるかもしれません。

仲間とともにありたいというのが、ギャングエイジの願いです。考え方も、行動様式もしゃべり方もまねようとすることで、親から仲間へ帰属意識を移す訓練をするのです。当然間違いや失敗も生じますが、それが大人の前で顕在化した時が成長のチャンスにもなります。この時に、支援する大人の力量の真価も問われます。

失敗を叱るだけでなく、もっと良い方法がなかったのか問いかけ、リカバリー策をこども集団と支援者が一緒に考えることで一人づつに働きかけるより大きな成長が見られることもあります(支援が下手だと全体の質を落とす危険もあります)。親は集団や経緯を見てないので、ハラハラしますが、職員は子どもを泳がせてタイミングをはかっています。情報は緻密に収集しているので、放置しているわけではありません。でも、心配な時は職員までご相談ください。

質問癖

O君は、新しい人を見ると体重と身長が聞きたくなります。べつにそれでどうという事はないのですが、データーを集めるのが趣味なのです。以前は【太ってるね: 2020/03/04 】で掲載したように、太っている?質問の真意は、おはようこんにちわのあいさつ時間の境界線のようなもので、基準が気になっているだけなのですが、今は興味が移って、ただ単にパーソナルデータを集めたくてしょうがないのです。今回は、新人男性職員が入ってきたので、いそいそと「身長は何センチ?」と聞いていました。

女性の場合は、体のサイズの事は聞くと失礼だから聞いてはいけないと諭されていたので、新人女性職員が入っても彼はかなり我慢をしていたのです。今回は男性なのですごく喜んで聞きに行ったということです。データ取集の間があくと禁断症状がでてきて、近所のコンビニのアルバイトのお兄さんにも突拍子もなく聞いたりしていました。職員から「たまにしか会わない人に聞くと男性でもびっくりするよ」と説明を受けましたが、「それは分かっているけど、もうがまんができなくなって、欲望に負けるねん」と告白していました。

物や現象なら観察したり書物やネットで調べられますが、人のパーソナルな情報はその人に聞くしかないです。個人情報に関心を持ったばかりにO君はマナーとの狭間で大変苦労をしています。他の事なら研究熱心と言われるだけなのに、パーソナルなことに関心を持つと誤解されることが多いです。その溢れ出るエネルギーを他の事向けることはできないかとも思うのですが、こればかりは仕方がありません。欲望に負けてはならじと踏ん張っているO君を励まし支え続けていきます。

言葉遣いと友達関係

低学年のL君の言葉遣いをめぐって先輩たちの間でホットな議論になっています。先輩たちは、L君の口の利き方で一番気に入らないのが呼び捨てで呼ぶことだといいます。普段は「俺はちゃんや君付けで呼ばなくていい」と言っているM君までが、先輩の呼び捨て方が癇に障るといいます。あんたたちいったいどのお口でそんなこと言っているのと思いますが、人の事はよくわかるのです。

あれでは友達ができないと1年上のN君も断言します。要するに先輩たちは先輩への言葉遣いを謙れと言っているわけではないようです。自分たちだって敬称抜きで友達と名前を呼び合って遊んでいるからです。何が違うかと言うと彼らも正確には言えないのですが、名前を呼ぶ時の声のトーンや音量のようです。遠くから大声で先輩の名前を呼び捨てるように言うから先輩たちはイラついているのです。

でも、L君に全く悪気はないのですが、先輩たちは悪意があるように聞こえるのです。それ、あんたらもやけどなと教えてあげたいのですが、相手がどんな気持ちになるかについて見えない人にはなかなかむつかしいです。先輩たちだって呼び捨てて呼び合っているじゃないかとL君は思っているのです。でもそれはTPOがあるのですが、それは言外にあるルールです。従って、名前を呼ぶ時は近づいて行って、笑顔で小さめの声で呼びかける、できれば敬称はつけたほうが誤解されないという事を、L君に伝える必要があるようです。友達と衝突が多いというL君の学校や学童保育の課題がなんとなく見えてきました。

京都市内巡り

今日は小学生の「京都市内巡り」の日です。お天気も良く、市内は観光客であふれかえっていますが、地元の駅からみんな元気に出発しました。今日の予定は京都駅で市バス1日乗車切符(350円)を購入して、金閣寺、清水寺、二条城、東寺と回ってくるはずです。前回、この企画の経緯について【清水って水の上に浮かぶお寺ですか?10/16】 で掲載しましたが、実はみんな前の日はドキドキだったようです。

K君は昨日、送迎車の中で「僕、絶対財布落とすからもう行きたくないねん。考えただけで吐きそうや」とナーバスです。実はK君、その日公園で上着を忘れ、車内に帽子を忘れ、とどめに連絡帳を事業所に忘れています。今日は激しいねぇと聞くと、「もう無理、明日お金なくして京都市内から走って帰ってこなあかん」と落ち込んでいます。

みんなで行くから大丈夫だよと励ましてはみましたが、暗い顔で自宅に帰っていきました。公共機関を一人で利用したことがないというのが、プレッシャーのようです。皆で行くから、助けてくれるとは考えられないようで、一人で何とかしなくてはというのも彼ららしい思考パターンです。大丈夫、助けてと言えば知らない人でも助けてくれるよと言えば、「もしも極悪非道人やったらどうする?」と悪い方ばかりに想像が進みます。どうなることやら、土産話を楽しみにして待っています。

「聴覚法」効果あり!

最近J君から、PCのキーワード検索する時にキーボード打ってほしいと言う要求がなくなったと職員の間で話題になっていました。J君は今は一人でiPadの50音表で検索キーワードを打ち込んでいます。まぁ、これまではパソコンのキーボードなのでローマ字入力もできないから仕方がなかったのではという職員もいますが、PCでも50音表を出して入力することは可能でしたがそれすら煩わしがって、職員に入力をお願いすることが多かったのです。

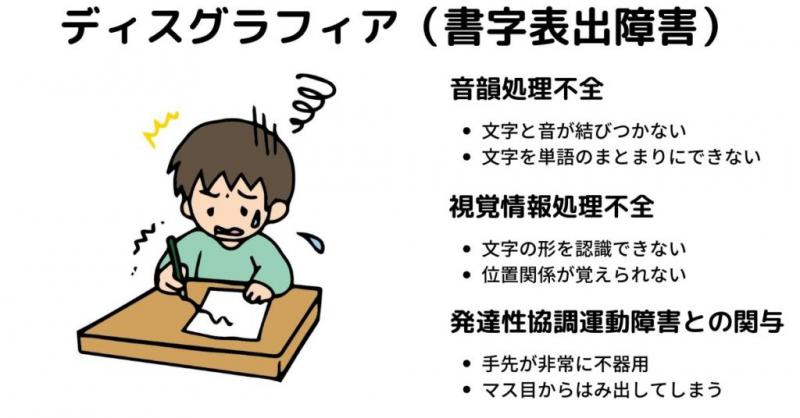

J君はおそらく(医師の診断がない)発達性ディスレクシア(書字表出障害「ディスグラフィア」を含む)で6年の1学期ですら50音表が頭に入っていなかったのです。それに職員が気づいたのは車で出かける時にカーナビの検索をお願いすると、50音表で入力するとき文字の位置がわからず、文字の形を探して入力するので、検索がものすごく遅くもしやと思って、1学期から50音を暗唱する聴覚法に取り組んだのです。

聴覚法と言うのは極めて簡単で短時間のトレーニングです。ただ、機械的で面白いものではないので、自学自習は難しく、大人が毎日ついてあげる必要があります。J君は週3回通所しているので、毎回5分~10分取り組めば、効果が上がるはずだと4か月ほど経過しました。このトレーニングは、読み書きの苦手な人は、すらすらと頭の中に50音が思い浮かばない事が原因だと言う仮説の元に、頭の中に九九を覚えるように50音を「あ~ん」まで唱えて音で50音表を記憶してしまうという手法です。

ひらがなの読みから書きカタカナへと進み通常半年ですらすらと50音の読み書きが可能になります。J君は本は大好きな軍事ものや無線関係はむさぼるように読むのですが、書くのはからきし遅いです。読みも、間違えて読んでいるものもあります。今回はタブレットの50音表入力が苦労なくできるようになったとのことですが、これは頭の中に50音表が音として入ったのだと思います。

4か月でひらがな入力がものすごく楽になったJ君ですが、最初は「俺はあほやから訓練しても変わらん」と自分のことをよく卑下していたものです。最近は自分をディスることが少なくなりました。ひらがなの入力がスムースになるだけでも自己イメージは相当変わるという事です。書くことは視知覚や不器用の問題もあり訓練コスパが悪いので、キーボードでのローマ字入力を勧めています。これも今はかたくなに拒否していますが、アルファベットでローマ字音が頭に入れば気持ちも変わるはずです。

不安と行動

H君が、I職員に抱っこをしてほしがるのは、お母さんが入院していることと関係あるのかという話がありました。家庭環境が変わって母がいなくて寂しくて不安で他人に抱き着くのだろうという推測です。確かにH君は不安かもしれません。しかし、不安だから抱き着く行動がH君に起こるかどうかはわかりません。

それは、他の職員には抱っこをしてほしがらず、特定のI職員にのみ要求するからです。たぶん、以前にもI職員がH君の担当で抱っこ経験があったからだと思います。その時はお母さんは入院していませんでしたが、H君にしてみれば、抱っこをしてくれる職員としてインプットされていたのではないでしょうか。

H君は散歩でも疲れてくると、職員に抱っこを要求します。これも、歩けないのではなく、散歩の場面ではよくそうして大人が抱っこしていたのかもしれません。もうすでに抱っこに耐える体重でもなく、一人で歩ける足腰になっていますが、H君の中では、これまで抱っこしてくれたのだから同じように要求しているだけです。

話は翻って、私たちは子どもの行動から子どもの感情を類推しています。しかし、子どもにしてみれば以前も同じようにしたので今回もそうしているだけという場合も少なくありません。確かに、H君の感情を理解して支援に生かしたいとは思いますが、こちらの思い込みで行動を受け止めても子どもに違うメッセージを送ってしまうので、判断が難しいねと話しました。

やり直しは最後までフォロー

6年生のE君が帰り際車に乗せてもらう時に、F職員を呼び捨てにして声をかけたと言います。それを聞いていたG職員が「E君、やりなおし」と適切な声掛けをするように注意したそうです。「で、そのあとE君はどうなったの?」と聞かれると、忙しかったからどうなったか見てないというのです。それでは、やり直し支援になっているとは言えないという話になりました。

E君は、以前に忘れ物が多いのでチェックリストをつけるように指示されていたのですが、めんどくさいのでチェックしない日が続いたのです。そのことを以前も他の職員から指摘されていて、帰り際のE君の心は少しざらついているのです。そんなこんなで帰りにのせてもらう職員を呼び捨てにして自分の気持ちを表現したのかもしれません。話の文脈としてはそういうことです。

呼び捨てはいけないのでG職員のやり直し指示は正しいです。しかし、横から口をはさんだのは否めませんから、高学年としては気持ちのやり場がなくなります。せめて、最後までE君の行動を見納めて「聞いてくれてありがとう、よく言えたね」と評価するところまでで指導のワンセットです。口だけはさんで、見届けないというのはアウトです。E君の心はさらにざらついたことかと思います。子どもの行動は、大人の鏡です。ざらついた気持ちを癒すのは大人の丁寧な支援にかかっています。

大丈夫?という言葉

Dさんのトイレの後始末で、Dさんに「あとは大丈夫?」と職員が聞いて、Dさんが「大丈夫!」と答えたので本人に任せたら、トイレは汚れたままで全然片付いていなかったという報告がありました。職員は「大丈夫?」の前に、「トイレが汚れているけど一人で片づけられますか?大丈夫ですか?」と言う意味を込めて「大丈夫?」と聞いたのです。

ところが、Dさんにしてみれば「大丈夫?」は体調の良し悪しの際に使う「大丈夫」と理解していたので、体は元気なので大丈夫と答えたのです。「いやいや、トイレが汚れているから職員がDさんの支援にきたという文脈でわかるでしょう」というのが職員の言い分です。通常は職員の言う通りです。でもASDの人の場合は字句通りか、良くて経験通りにしか理解しないことが多いのです。

女性の場合男性に比べて主語や文脈を省略して話すことが多いように感じます。これは、相手に状況の共有ができていると感じている経験が女性に多く、男性の場合は正確に言わないと伝わらないことがあるという経験に裏付けられるのかもしれません。今回は、女性職員の女子への言葉かけの場面ですから余計に主語や「共有されているはず」の中身が省略されたのかもしれません。

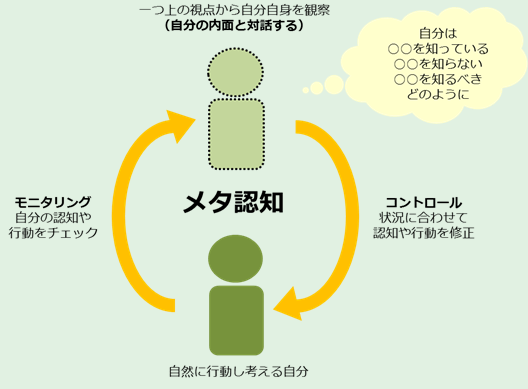

こうした、言葉の背景にある意味を理解するのをメタ認知といいます。自分と他者の関係や状況、文脈を客観的・俯瞰的に理解する力です。ASDの人はこうした言外の意味理解を前提とするメタ認知が弱い人が多いのです。男性が男性に向かって「ライターを持っていますか」と聞くときは「喫煙するのでライターを貸してほしい」の意味ですが、ASDの人はライター所持の有無を聞かれたと思い「はいライターは持っています」と言って立ち去る例が喫煙者が多い昔はよく取り上げられました。

最近よく使われる例では、友達が言いにくそうに「お金持っている?」と聞けば「お金を少し貸してほしい」という意味ですが、ASD者は「お金は持っているよ」でそのあとの話が進まない場面がメタ認知の弱さとして紹介されます。こうしたやり取りが続くと、空気が読めないやつだと卑下されたりしてハラスメントにつながっていきます。主語や内容を省略する「大丈夫?」は対人関係の中では多用される言葉ですが、ASDの傾向のある人には、主語や文脈が共有されていないかもしれない事を留意して、手助けの必要性を具体的に質問することが大事です。

ごほうび考

Bちゃんが、C職員の言う事の聞き分けが良いのはC職員が「圧をかけている」からだと他の職員が思っているそうです。C職員の指示をBちゃんが素直に聞くのは、C職員のいうとおりにしたらBちゃんにとってメリットが多かったからだと思います。Bちゃんはコミュニケーションがうまく取れないので、不適切な行動が多かったり、思い通りならないと大声で泣いたりする子でした。

Bちゃんの支援は不適切な行動に大人があれこれ注意するより、適切な行動ができている時に褒めようという、スタンダードな作戦を立てました。ただし、Bちゃんは褒められると言う意味が分からないので、大好きなおやつを少量あげながら褒める行動を並行させるようにしました。褒める事は簡単な内容で褒めました。移動している時に先頭の職員を追い抜かない、列から離れ出して呼ばれたら皆の列に戻ってくるという行動を褒めました。「えらいね、みんなと歩けたね」と褒めては少量のお菓子を提供しました。

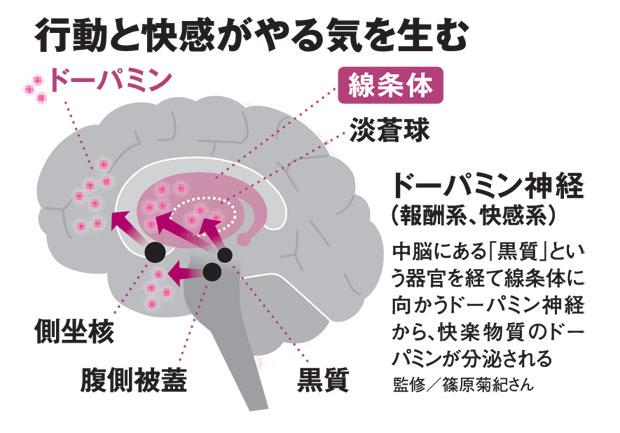

仲間と一緒にゲームに取り込めたら同じように褒めます。タブレットゲームの終了時間になって終えられたら褒めます。こうした褒める活動に一番力を入れていたのがC職員でした。1年たってBちゃんには今はお菓子は提供していませんが、C職員が言うと「はい。わかりましたー」と聞き分けるようになりました。食べ物を支援に使うのは、動物の餌付けのようだと嫌う方もいますが、動物も人間も報酬で学習することは同じです。でも、最後は食べ物があるから行動するのではなく、褒めてもらえるから行動するようになります。

甘さは、快感物質のエンドルフィン、ドーパミンやセロトニンと言った学習や意欲に関係にする脳内物質の放出を強めます。これは、誉め言葉でも同じ効果が得られますが、報酬系の反応の弱い子どもの場合は、言葉だけでは報酬系が作動しない場合があります。甘いものはこれを助けるブースターのような役目を果たします。重要なことは、同時に大人がしっかり褒める事です。このことによって褒められた経験と意欲や快感が連合していきます。そうなると糖分は必要なくなり、褒めるだけで同じような脳の状態を作り出します。Bちゃんが、C職員の指示を聞くだけで行動を止めたり、始めたりするのはこういう神経学的なメカニズムが推測されます。まだ、残念なことに他の職員とはこうした作用が生じないのは、Bちゃんが言葉と言う聴覚情報ではなく、C先生の姿という視覚情報がまだまだ強く作用しているという事です。

本当に誉め言葉が分かるようになれば誰の支援でも享受するようになると思います。今は、まだ他の人の場合、ご褒美が効果的なのかもしれません。ただし、糖を脳に効率よく利用させるために重要なことは運動です。つまり、運動することにより糖が脳に利用されやすくなり、脳が活性化しやすくなるのです。運動しないで甘いものばかり摂取しても、その甘いものは脳にほとんど利用されず、脂肪蓄積の方にばかり利用されるため太るだけになり、脳は活性化しないのです。また、糖分作用の依存性は麻薬作用のそれと同じですから、計画的な使い方が必要です。適度な運動・ご褒美・誉め言葉この3つがそろうことが大事です。

感情を表現する

Aさんが、水曜の帰りの時間になると「木曜日はすてっぷです」とわざと言います。木曜日は他の事業所なのですが行きたくないようです。自宅に送っていくときは、わざわざお迎えの家族の前で「木曜日は〇△◇事業所行きません!」と訴えています。大人としてはそれは困るので、何も反応せずにスルーしていると職員から報告を受けました。

大人として都合の悪いことは、子どもが上手く話せないからと言ってスルーしても良いものかどうか議論になりました。そうは言っても、理由もなく事業所を替えるわけにもいかないし、「そうだねー」と同意するのはまずいのではないかという意見。だからといって、「つべこべ言わずに行きなさい!」も信頼関係を構築する上ではまずいよなという意見。だとすると、無視する(聞こえていないふり)と言う選択も止むを得ないのではないかと堂々巡りです。

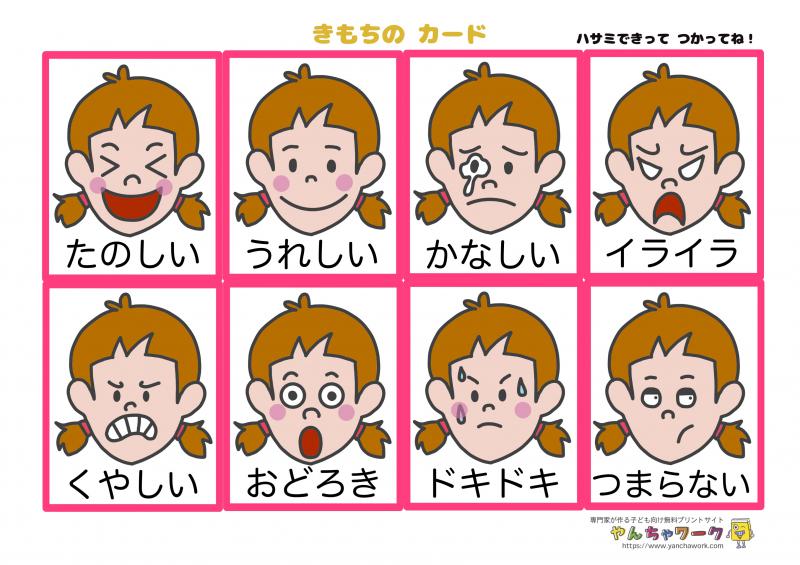

行為は認められないが気持ちは分かるという対応はできないものか検討しようと言うことになりました。以前、室内がうるさくて小さな子どもを叩く子どもに、それ以外の表現方法を教えればどうかということで、「うるさい!苛々する!」感情絵カードを職員に渡すことを教えました。その結果他害が完全になくなったわけではないですが減少させることはできたという経験があります。感情カードを持ってきたら「そうだなーうるさいねー」と同意するだけなのですが、それで少しはカタルシスを得たのかもしれません。

ASDだからと言って、他者の同意や共感は全く影響がないわけではないという事です。伝えて同意を得るのは形のあるお菓子や玩具が欲しい時だけではないと思うのです。「しんどい」「つらい」「悲しい」というネガティブな感情は生活の中で抑え込みがちですが、感じたことを伝えて「そうなんだー」と今の感情を理解してもらう事は大事なことだと思います。Aさんの場合にどうアプローチするかは検討が必要ですが、まずは健康チェック時など感情カードを使う機会を決めて「元気」などポジティブな感情を表出する経験を作り、今回のようなネガティブ感情の機会をとらえて、教えていくことから始めてみたいと思います。

だるまさんがころんだ

最近、子どもたちの間で「だるまさんが転んだ」が流行り出しているようです。おそらく、Netflixで配信されている韓国のサバイバルテレビシリーズ「イカゲーム」のヒットが原因だと思われます。ファン・ドンヒョクが脚本・監督を務め、この秋にNetflixで全世界公開され、ビデオゲームまでできているそうです。描写は頻繁に血しぶきが飛ぶ射殺シーン等全体として残虐で子ども向けではないです。ただ、そのプロローグで「무쿠게의 꽃이 피었습니다.(ムクゲの花が咲きました)」と言うゲーム、つまり、だるまさんが転んだゲームをするので、流行しているのかも知れません。

最近は、小学生とASDの障害の重い子どもも一緒にできそうなゲームは出来るだけ取り組むようにしており、このだるまさんが転んだゲームもレパートリーの一つです。鬼がこちらを向いたら止まるというルールはわりとわかりやすい様で、低学年のYちゃんができるのだから高等部生のZ君もできるだろうと参加してもらいました。Z君は1年前までは、目を離すと事業所を飛び出して職員の気を引く注意喚起行動が少なくない人でしたが、褒める事で注目要求を満たしていく支援を繰り返すことで安定して過ごせる様になりました。その結果、周囲の子どもの行動にも目が向くようになってきた人です。

取り組んでみるとだるまさんがころんだを理解していました。周囲の仲間の事をよく見ていたのです。でも、あまり楽しそうではないので、無理強いはできませんが、みんなと一緒にゲームしていることに職員が注目して褒めています。まぁ注目してくれるならまんざらでもないかなと参加しているZ君です。以前は逃げるのが好きだったから、だるまさん転んだも鬼タッチから逃げるところがあるので好きになるかなと思ったのですが、逃げて楽しむはもう卒業したようです。

食が細い

ASDのX君たちの食が細いのではないかと職員が心配していました。いわゆる偏食もあるけど、高学年にしてはおにぎり1個とか少なすぎるのではないかというのです。家ではがっつり食べている子でも外では給食も含めて食べる量が少ない子どもがいるのは確かです。原因はいろいろあるでしょうが、環境の変化に過敏で食欲がわかないというのが多いようです。

生理的な欲求の事を他者からあれこれ介入されても、いらないものはいらないのですから、あれこれ言うべきではないとは思っています。ただ、中にはそもそも、空腹感や満腹感の弱い子どももいて、自分がおなかが減っているのかどうかも分からない子もいます。周囲の人がどれくらい食べているのか興味がなく、低学年の頃と同じの量で良いと思っている子どももいます。

修学旅行に行ってみたら、旅館の夕食メニューが半端なく多いのにみんな食べてしまう子が多いことに驚くASDの子がいるように、食事量と言うのは年齢と共に増えていくものだと言う情報がなくて食べない子もいるようです。栄養価とか年齢に応じたカロリー量と食事量などを理屈として教えておくことは大事かもしれません。そのうえで、ざわざわしているところでは食べにくいというなら、家で多めに食べておいでという支援が必要な子もいるようです。ただ、保護者の方も同年齢の子どもの食事量を知らない方がいるので、これも正しい情報が必要なようです。

手が使えない場合のAAC

Vちゃんのスナックタイムでは、かなりはっきりとVちゃんが意思表示できるようになってきたと言う報告がありました。前回(スナックタイム改めコミュニケーションタイム: 08/26 )でも書きましたが、手が使えないからと言ってどんどん口に運んでしまっては、意思を表現する機会がないので、いらないものが口に入ってから吐き出すと言う行動になるという話をしました。

スナックタイムは何が何でも食べる必要はなく、本人の好みやタイミングを大事にしたコミュニケーションタイムにしてはどうかと言う提案をしました。すぐに口に持って行かず、手の届かないところで待ってみる。本人のアクションが出たら「はいどうぞ」と食べさせる。いらないものでスナックを持つ手を払いのけるような行動があれば「いらないね」と食べさせない。好きなものが二つあっても、二つを示して「どっちがいいの」と待ってみる。好きな方を手差ししてきたら「これが欲しいね」と食べさせると言う、本人の意思が出てくるまで待つと言う療育時間にしました。

これを3か月ほど続けてくる中で、欲しいもの、いらないもの、欲しかったけどもういらないもの、という意思伝達がはっきりできるようになってきました。また、家庭ではお姉ちゃんにふろ上がりのドライヤーをしてほしくて、ドライヤーをそっと手差ししてお姉ちゃんに要求する姿なども見られてきていると言います。

欲しいものの選択もできるし、誰にでも手差しや手払いでYES・NOが示せるならPECSなど代替コミュニケーションに移行したいのですが、Vちゃんの場合、手に届く範囲に物があると、何であろうと手で払い飛ばすという癖があって一向に収まらないのです。欲しいジュースを手差ししているのに、近づけて手に届く範囲にくると、わざわざ手で払いのけて飛ばしてしまうのです。従って、絵カード操作など手を使うものが難しいのです。

従って、今目の前にあるもののYES・NOしか意思表示ができないので、目の前にないものを要求する事ができないという限界がきているのです。そこで考えられるのは、手差しに変わるスイッチ類での意思表示ですが、目の前のものは手で払いのけるという動作しか経験のないVちゃんにこのトレーニングを強いることでストレスにならないかということや、NOの意思表示が「ボタンを押さない」という強化しにくい行動なので思案しています。もしかしてと、アイトラッカー(視線感知センサー)などを使った視線入力装置などの方が導入しやすくはないかと、これも思案中です。

地域の中でわくわく Y先生のじゃんぷ通信10

地域の中でわくわく Y先生のじゃんぷ通信10

放課後デイに通う子ども達は自分たちの住んでいる地域のことをいっぱい知っています。1年生のSさんが、学校で近くの神社にどんぐりひろいに行った経験をすると、「お母さんとたくさん見つけてきた」とどんぐりを持ち込んでくれます。それでコマを作ったりしていると、2年生のT君が、「僕の家の近くでいっぱいとれるから持ってくる。」と言って次の時、箱にいっぱい集めて持ってきてくれました。又3年生のNさんが「噴水公園のところにいっぱいおちてるよ」と教えてくれて、先生と一緒に取りに行ってくれました。

地域の中で見つけたどんぐりで何か作ろうとリース作りを提案するとどんどん広がりました。リボンを穴に順に通す作業やリボン結びをする作業、手順を考えてどんぐりや星飾りをつけていく作業は学習にも通じる生きた教材になりました。一人一人取り組み方が違ったり、手順のここで困っているのかと発見があったり、こんな発想の仕方をするんだといい所が見つかったりしました。

放課後デイ「じゃんぷ」の支援は直接的には、学習の困りに対する支援を繰り広げていますが、最終的には自分たちの地域の中で生きていける子どもたちにしたい、そんな思いも大切にしながらの日々です。みんなが作ったリースをクリスマスツリーに飾ると季節感いっぱいの生活が広がります。