今日の活動

事業所によって子どもの様子が違うのは何故?

Rちゃんは二つの事業所を利用しています。すてっぷでは最近めきめきと成長が感じられるRちゃんで、他の子どもたちと仲良く遊べたり、予告と褒める事を繰り返す事によって不適切な行動はほとんど見られなくなりました。ところが、別の事業所では職員が困るくらい不適切行動が多いと言うのです。

子どもが、場所によって違う姿を見せるのはよくあることで、その原因のほとんどは対人関係を含めた環境の違いです。見通しのある環境では安心して過ごせるので、少々のイレギュラーな事態も乗り越えてしまいますが、見通しや自分の要求が他者に伝わらずイライラして不安が多い場合は、ちょっとしたことでも爆発してしまうのです。

つまり、同じようなハードルであっても、本人の安心感の度合いによって反応は全く変わってくるという事です。今回は、別の事業所の方からRちゃんの様子について事業所職員が相談を受けて工夫していることを伝えましたが、そもそもの対応が違えば小手先の工夫は効果がないし、すてっぷでも1年かかっての今の様子なので、総合的に比較してもらって療育方法を考えてもらうしかないと思います。これは、すてっぷだけで不適適切行動を起こして、他の事業所や学校ではうまく過ごせている例でも同じことが言えます。

他の事業所や研究会に行って、同じようにやってみたけどうまくいかないので、学んだメソッドは効果がなかったという支援ビギナーの意見を耳にすることがあります。見た目同じことをしても、先述したように本人のメンタルが安定するような環境や対応の蓄積がなければ、同じ反応が得られるはずがありません。もしも、相談を受けるなら、百聞は一見に如かずで数回見学に来てもらい、総合的に検討してもらう事が大事ですねと話し合いました。

睡眠障害

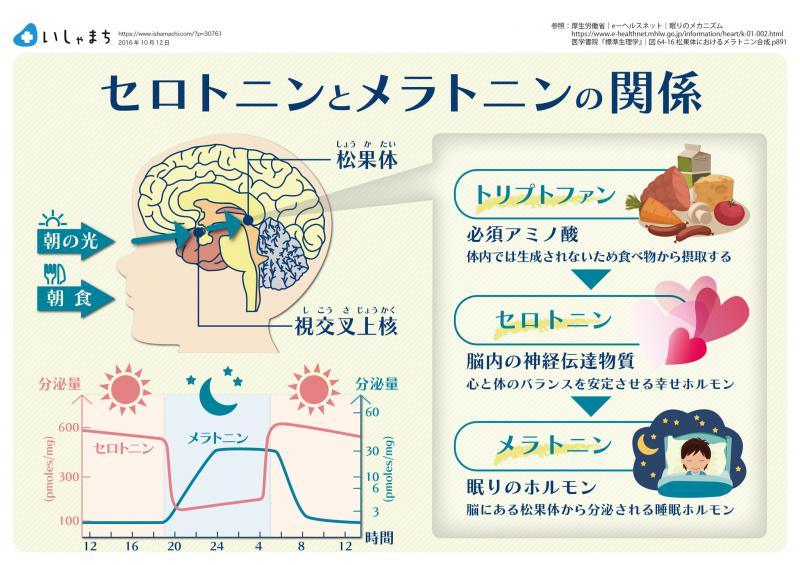

Q君は混乱が激しく泣きわめいて何もかも拒否する時と、めちゃくちゃスムースに楽しそうに行動できる時の差が大きいので原因を話し合ってみました。おそらく、睡眠の量や質と関係するのだろうという話になりました。Q君は幼少の時から寝つきが悪くご両親は苦労されてきたと聞きます。薬物療法としては、メラトニン受容体作動薬が処方されています。最近、発達障害児の睡眠と行動問題が注目されはじめ、この処方をしている子どもは少なくありません。ただ、現場感覚としてはあまり効果を感じた経験は少ないです。

私たちができることは、しっかり太陽光線を浴びて遊んで運動量を確保することです。学校や事業所で眠ってしまうので、仕方がないと思ってきたのですが、周囲がざわつく昼間の睡眠は彼らにとってはあまり質の良いものではなく、結局家庭で眠れないまま過ごしたり早朝に起き出したりしてしまうので生活リズムが大きく崩れていきます。活動すべき時間に起きていないと運動量も確保できないし、心理的にも楽しんで満足した生活が得られず、寝たいから眠らせるのは逆効果だと考えています。

幼い子は、昼寝するものと言う定説に惑わされず、就学期は昼間は起きて活動する事を基本に生活を組み立てるようにしたいと考えています。経験的には半年たてば事業所で眠ることは少なくなります。夕暮れが早い時期なので、僅かな日照時間を逃さず、しっかり散歩や遊びを取り入れて外遊びを保障したいと思います。

視機能(見る力)がかかわる Y先生のじゃんぷ通信9

視機能(見る力)がかかわる Y先生のじゃんぷ通信9

放課後デイに通う子ども達の中には、平仮名や漢字、計算ドリルを書いて作業することに苦労している子が多いことに気づきます。以前にも書いたように手指の操作が難しかったり、筆圧が強かったりして時間がかかってしまい、疲れてしまいます。

もう一つの要因に「見る力」が影響していることがよく指摘されています。ただ書くのが遅いとか、間違いが多いとかだけでなくよく観察してみてください。見本をどこに置いているのか、一度見ただけで書いているのか、書く字をどれぐらいの時間注視しているか等様々な書き方をしています。

書くことと眼球運動が関係していると言われます。京都大学の加藤寿宏先生(作業療法士)によると「文字を書くためには、この『追視』と『注視点移行』が不可欠です。文字を学習するには、まず教科書や黒板の見本を写す必要があります。写すためには、見本の文字と自分が書いている文字を見比べる必要があり、『注視点移行』が必要となります。また、書いている手元を見続け、文字を構成する線の方向が正しいかどうかを目で追い続けなければならないので、『追視』も必要となります。」と説明されています。

それから、見本とノートとの焦点距離をうまく合わせる機能(『輻輳』)も人間の目には備わっています。しかしこの「輻輳」(より目)の力がうまく発揮できないと縦書きと横書きでは微妙に読みやすさも変わり、注目する時間にも影響が出てきます。

ノートを書く様子を見ていると縦に見本を置くのか横に置くのか、右に置くのか左に置くのか、書く字にすぐに目が移せるのか、探している様子なのか違いが見えてきます。一人一人によって見え方があり、その困りにピタッとくる支援をして、「うまく書けるようになった経験」が持てるようにします。

いずれにしても、子どもたちがどんなふうに書いているかを観察することから始まります。じゃんぷでは、見本の置き場所を工夫する、手本にすぐ注視点が行くように定規を当てる等工夫をしながら取り組んでいます。

引用 京都府総合教育センター発行冊子 「特別支援教育ガイドブック 読める!書ける! ~すべての子どもが楽に読み書きを学ぶために~」)p42~45より

職員募集

NPO法人ホップすてーしょん 常勤・パート 職員募集中!

児童の支援に必要なものは、子どもの気持ちになって物事を想像する力です。自分が子どもの時、挑戦したいことがある時、友達になりたい時、人に否定された時、誰かの助けが欲しかった時、そして苦労している自分を支えてくれた時、その時の気持ちはどうだったか?そんな子どもの気持ちを感じることができる方は大歓迎です。

子どもには、放課後等の限られた時間ですべてを教えることはできません。私たちが子どもに身につけて欲しいことは、自分で考えたり調べたりする方法。困ったときに助けてもらう方法。失敗した後の立ち直りの方法です。自分が支援した子どもが新しいことに挑戦していく未来を想像してみませんか。みんながそれぞれの生き方に誇りをもって進んでいく姿。みんなちがってみんないい。私たちは、子どもの今と未来を支える使命を私たちと共有できる人材を求めています。

求める人材像は

1 子どもを含む様々な人から学べる人。 2 様々な人の「いいところ」が応援できる人です。あなたのエントリーをお待ちしています。

詳しくは電話・メールでお問い合わせください。

〈正職員〉職種:児童指導員・保育士 若干名

部 署:あゆみの広場 いっぽ(児童発達支援事業所)

育ちの広場 すてっぷ(放課後等デイサービス事業所)

学びの広場 じゃんぷ(放課後等デイサービス事業所)

年 齢:不問(経験や資格の有無により、若手優先)

応募資格:専門学校卒以上(未経験可)

優遇資格:保育士、教員免許や特定の学部卒などの児童指導員任用資格、公認心理士などの国家資格

勤務地:向日市

勤務時間:9:00~18:00(いっぽ)

10:00~18:30(すてっぷ)

11:30~20:00(じゃんぷ)

※すてっぷ、じゃんぷは学校の休みや短縮授業により、勤務時間の変更あり(シフト制)

休憩時間:60分

休 日:2日/週(すてっぷ、じゃんぷはシフト制) 有給休暇は有 夏季休業3日間 年末年始休業12月29日~1月3日

社会保険 健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険

交通費(上限1万円)、福祉職員共済組合加入、退職金制度有

給 与:200,000~(処遇改善費込) 賞与あり(2023年度実績3.0か月分)

昇 給:あり

※選考面接を実施し採用を決定します。

<パート>職種:児童指導員 数名

年 齢 :63歳まで

応募資格 :自家用車で送迎できる方(保育士・教員免許所有者優遇)

勤務地:向日市

勤務時間:9:00~18:00(月~土)、シフト制、週3回程度から、時間応相談

休 日:日曜日 第4土曜日 年末年始休業4日間

給 与:時給1,000円~ ※交通費なし

※児童との活動の後、面接を実施し採用を決定します。

メールでのエントリー記載内容

氏名(ふりがな)・生年月日・性別・住所・連絡先電話番号(電話可能時間)・email アドレス・在籍学校・会社(あれば)・志望動機(100字以内)※履歴書添付可 履歴書様式.docx 履歴書サンプル.pdf

宛先:NPO 法人 ホップすてーしょん

児童発達支援 あゆみの広場いっぽ リーフレット

放課後等デイサービス 育ちの広場 すてっぷ リーフレット

放課後等デイサービス 学びの広場 じゃんぷ リーフレット

採用担当 田中 一恵

075-924-5010

sodachi.step17@nifty.com

面接で感じる事

来年度の職員を募集するために、希望者の面接をはじめています。一般公募にするといろんなタイプの方がいるなぁと改めて社会の多様性に気づかされます。採用も決まっていないのに、すでに住居を決めてきたという気の早い人から、常勤が4月から必要だと提示しているのに、最短1年も先の公認心理士の試験に通るまではしばらく非常勤で働いてみたいという人もいます。自分は穏やかな性格なので福祉の仕事が向いていると、福祉現場は穏やかだと決めつけて見学に来たという人まで様々です。

数ある放デイの中からこの事業所を選んできているのだから、ホームページくらい読んでいるだろうと尋ねてみると、読んでいない人ばかりでした。もうその時点で、帰ってくださいと言いたいのをがまんして、何がこの事業所やこの職種を選んだ理由か聞き出そうとしますが、ほとんど聞き出せないままというか、考えていないのだろうなという結論を得てお帰りいただくことが続いています。

これから、ホップすてーしょんの面接を受けに来る方にお願いがあります。何故この仕事を選んだのか、何故ホップすてーしょんの事業所を選んだのか、ここ1か月くらいのホームページの内容を読んで、共感できることやもう少し聞いてみたいことは何か、最低それくらいは仕込んできてほしいと思います。もちろん、選んだ理由にも読んだ感想にも正解はないので安心してください。そのことを話のきっかけにして、お互いの相性が合うのかどうかをお互いに感じる必要があると思います。小さな職場ですから、相性が合わない事には仕事はできないからです。子どもと元気に遊べるあなたをお待ちしています。

絵カード使う進路先

P君のお母さんが、もうすぐ卒業だけど近所に絵カードコミュニケーションや視覚支援を大事にしている成人施設がないと言われます。自閉症協会などが取材でよく取り上げる施設はもうすでに満員で、京都市内の中でも数えるほどしかないと言われるのです。

それに、これから行こうとする施設に「視覚支援をしてほしい」「PECSを使っていほしい」と言えば、施設側に嫌がられるかもしれないので言いにくいそうです。障害のある人の進路はいつも需要側の方が多くて、供給側が少ないのでサービスを受ける側があれこれ言うのは気後れするというのです。

確かに、そんなことを親が言わなければならないというところで、教育や福祉行政が掲げる「途切れない支援」っていったい何ですかと言いたくなります。そんなことは学校が進路先に求めるべき内容で、親が気を使いながら施設に言うべきことなのかと首をかしげたくなります。

しかし、学校が視覚支援を標準の支援内容と考えずに高度なオプションサービスくらいに考えているとすれば、途切れない支援とは関係のない話で、学校は応えてきたが進路先にまでは求められないという発想になるのかも知れません。

未だに、ASD者への視覚支援や代替コミュニケーションを標準的な支援と考えていない施設が山のようにあること自身が情けないですが、視覚支援で何百万もかかるわけでもなく、PECSの研修だって毎年順番に講習すればそれほど高額なわけでもなく、こんなものは合理的配慮の範疇ではないのかとも思います。しかも、福祉施設ですから標準装備で当然だろうと思うのです。時代遅れの実践を変えようとしない福祉法人の既得権益を打ち破るために、正当な競争を持ち込もうとした30年前の基礎構造改革でしたが、まだまだ道半ばです。

発達はらせん状

L君は不眠気味の子どもです。昨日は通所時の送迎車の中でもずっと機嫌が悪く、事業所についても寝そうで寝ない状況が続いていました。いつものように行先を選ぶ場面に来て職員の袖を引くので、行きたい公園カードを渡すように他の職員が身体プロンプトすると、要求が叶わなかったと勘違いしたようでわんわん泣き出しました。

その後も、時間が来たので帰るよと車に乗せようと指示すると、タブレット遊びを止めさせられたと思ったか車の中で大泣きでした。同乗していたM君は自分がL君を泣かせたのかと誤解して、しきりに運転している職員に「N先生、ごめんなさーい」と謝り続けたくらい大泣きだったそうです。

自宅について降車するように指示しても泣き、職員が抱っこしてお父さんに渡そうとしても泣き続け、L君にしてみれば最悪の日だったかもしれません。昨夜の睡眠不足でウトウトして過ごしているので何もかもがいらいらして何もかも拒否する感じだったと思います。覚醒していないとこれまで身に着けたスキルも発揮できず泣くだけのL君に戻ってしまったようです。しかし、眠いだけでは、今まではこんなに崩れはしなかったと職員は言います。

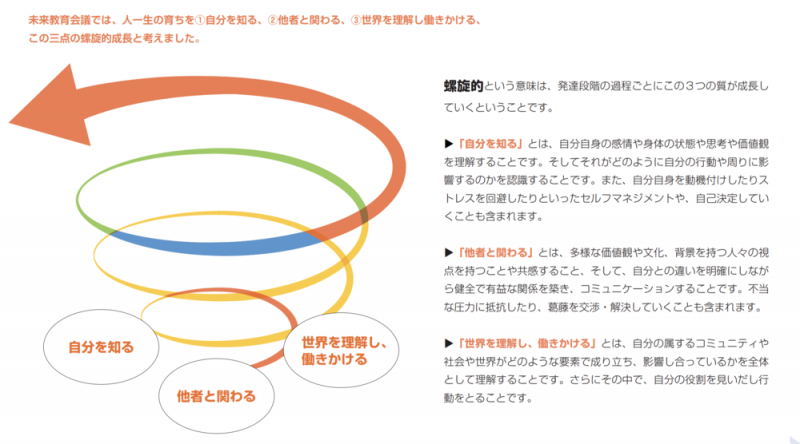

この秋は以前より後退した感じがすると職員は言います。それでも話し合っていると、そう言えばOさんだって昨年の今頃は身に着けたスキルが全て吹っ飛んで後退した感じがする時があったと、振り返って考え直したようです。子どもの発達は直線状ではなく、らせん状に発達すると言います。子どもの発達はずっと良い現象だけでなく、後退したかに見える現象もあります。それをぐるぐると繰り返しながら上昇していく様子を発達のらせんモデルと言います。

もちろん、適切な支援が続けられての話ですが、適切だと考える支援が続いていても、効力がなくなったかのように後退した姿を見せる事があるのです。支援が間違っていたのではないかと思わせるほどの後退を見せる場合もあります。多くは、大人が思うほど成長したというよりは、新しい支援になんとなく適応していた姿を、大人が過大評価していただけで、実は十分に身についていたわけではなかった場合が多いのです。

そして、経験によって周囲の事はよくわかるようになっているので、わかる事とできる事のギャップに子ども自身が苛立つときが来ていると観るのが良いのではないかと話し合いました。子どもは変わっていきますが、平たんに変わっていくのではなく、うねりを持ってダイナミックに変化していきます。そこが、難しくもあり、子どもに関わる仕事の醍醐味でもあります。

それは、いらない。

もうこれ以上はジュースはいらない場合、「いらない」絵カードを作って渡すのかどうか話題になりました。フェイズ4までの絵カードの基本は要求です。自分の要求したものと違う時は、手で遮ったり、首を振ったりして意思を伝えるようにフェイズ2で教えます。カードで伝えるには内容が抽象的だし「はい」「いいえ」の応答コミュニケーションなのでこれで十分だという事です。

ただ、気に入っていたものでも「もう十分」「もういらない」と自発的に表現するのは「いらない」カードが必要となります。大人が離れている場合には実物か対象絵カードと合わせて「◇△は、いりません(✕)」と文カードにして大人に手渡すのです。ただ、この場合に交渉が始まる場合もあります。もうちょっと勉強しよう、もうちょっと作業しようなどです。この場合には視覚強化(ごほうび)システムを使って、交渉する時があります。

では、食べ物や飲みものはどうするか、生理的な欲求に基づくものは基本は本人の意思通りにするのが原則です。もう十分なら「おかずは、もういりません」の文カードが出たらもういいのだと思います。食べず嫌いもあるからなどという自分の子ども時代の経験則で、食べ物の量や種類を交渉しようとする人がいますがあまりお勧めできません。まずは、コミュニケーションが安定して取れるようになり、安心すれば食べてみようとする場合もあり、自発的に食べて受け入れるものが広がった経験を積む事のほうがはるかに有意義だからです。

道を選ぶ子

前回(道に座り込む子:11/02)で話し合ったように、K君が道端で座り込んでしまったら、何種類かの公園絵カードを見せてK君が「行きたい公園」を職員に差し出せるようにしました。案の定今日もやっぱり二つの公園の道の分岐点でK君は座り込みました。K君は身体プロンプトしてもらって好きな方の公園の絵カードを職員に渡しました。「OK!K君はL公園に行きたいのね。わかったよ一緒に行こう!」

嬉しそうにK君はL公園に行くだけでなく、いつもならすぐに公園から帰ろうとするのに今日は日が暮れるまで思いきり遊んだそうです。自分が選んだことが実現して嬉しくて仕方がなかったのと、安心したのでしょう。自己選択と自己決定が安心感を与えたのです。これまでしゃがみこんでしか嫌なことを伝えられなかったL君の今後が楽しみです。確かに、職員が決めた公園の方がみんなで遊べて都合がいいのですが、そんなことは子どもには伝わりません。今大事なことは、たとえこだわりであっても自分の行きたい公園があり、そのことを適切に大人に伝えれば大人は応えてくれることを教えたいのです。

だって、これまではK君は何も言えずにずっと大人に不本意ながら合わせてきたのですから、今度は大人がK君に合わせる番です。ただ、座り込んで泣くのではなく、行きたい場所を絵カードで大人に示すという新しいルールが加わりました。伝わるという事がK君に理解できれば、その次は条件が揃えば叶うという交渉を教えていきます。先は長いですが焦らず取り組みたいと思います。今後、家でも学校でも取り組んでもらえるように地道な成果を積み上げていきたいと思います。

伝聞情報と正しい情報

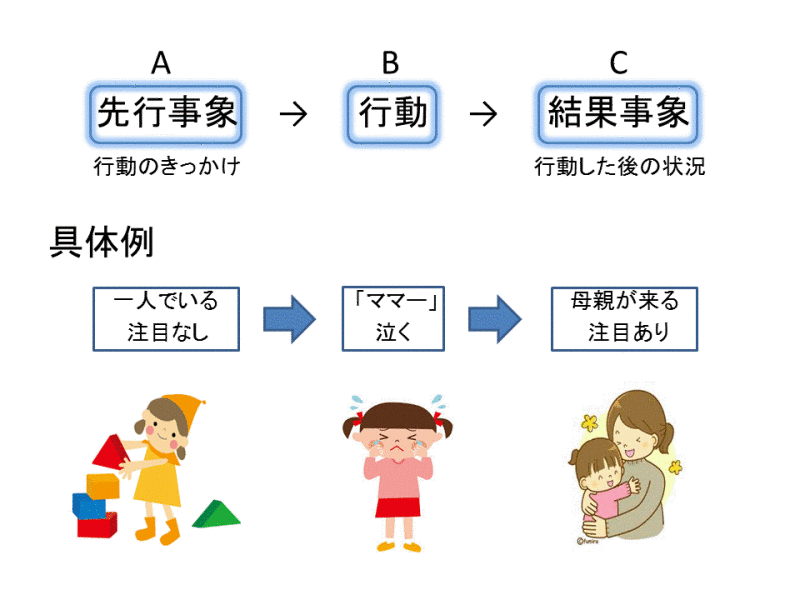

J君が不適切な行動をするのはJ君の内面のコンディションがさらに悪くなっているからだという報告がありました。根拠を聞くと、いつもと同じように指示をしたと担当の職員から聞いたが不適切行動が2度続いたと言うのです。J君はこの間排泄のこだわりがあり、大人が見ていないと便意もないのに無理やり排泄しようとして、汚れた手を壁で拭く行為が続いていました。

症状から言うと強迫性障害と言うべきですが、ASDの思春期以降にもたまに見られる症状です。普通は手洗いやカギ閉め食事への強迫感が多いのですが、これが排泄に向かう時もあります。原因としては強い不安からの行動ですから、脳内ホルモンの中でセロトニンと言う伝達物質が何らかのトラブルで不足した症状だと言われます。そこで、セロトニンをうまく働かせる薬物療法が通常はおこなわれます。併せて行動療法も使われます。これは不安なままにしていても何も起こらなかったという経験を積み上げる認知行動療法です。

さて、J君には理解できる言葉が多くないので通常の認知行動療法は使えませんが、トイレに行って不適切行動をしなくても、注目されたり褒められたりする経験を重ねることで改善しないかどうか取り組んでいます。トイレの前に正しく利用する写真を示し、成功したら褒めたりご褒美をあげたり注目をしてあげる事です。今回、支援をした職員がいつもと同じように指示をしたと伝聞していますが、適切な行動をした時に褒めて注目したかどうか、失敗を叱責しなかったかどうかも聞けていないと言います。

不適切行動には関係性の原因が少なくありません。本人の内面の問題にしてしまうのは簡単ですが本人から理由を聞くこともできないので根拠がありません。担当者の責任にしたいのではなく、何か大人とのその場のやりとりの関係性でイレギュラーがなかったかどうか調べてみることで支援の道が広がることがあります。失敗を成功の元としたいのです。

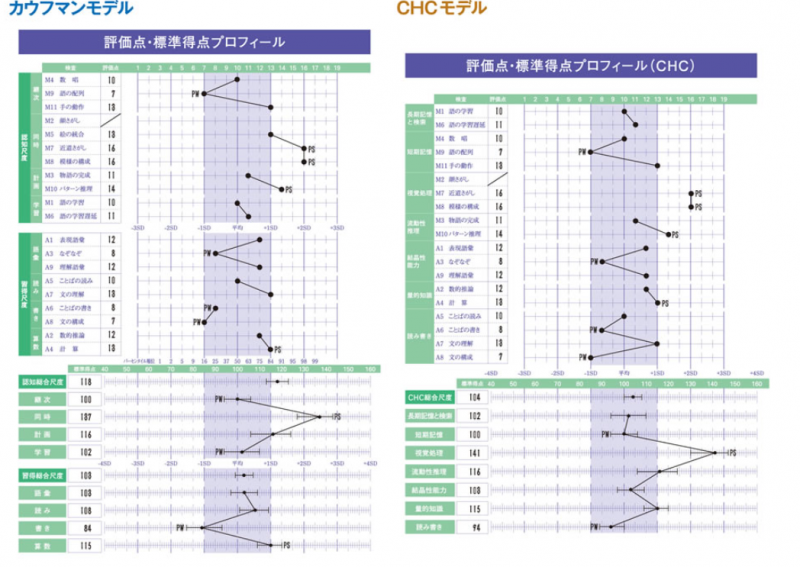

検査報告

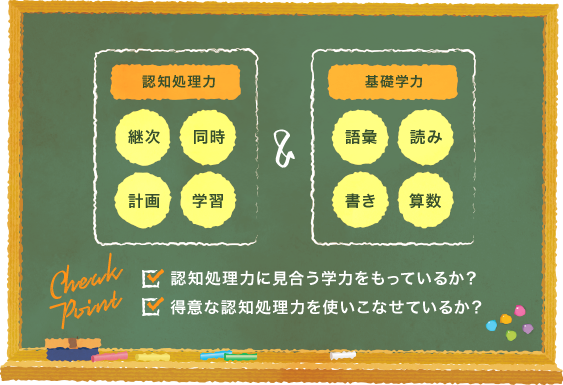

今日はI君の検査の報告をお母さんにしました。すてっぷでは、KABC2という認知面と(学習の)習得面が測れる検査を使います。検査は事業所の利用者でKABC2が可能な人であれば、保護者が申し込めば誰でも受け付けています。KABC2は先に述べた二つの検査があるので、二日に分けて1時間くらいづつ実施します。

I君は認知面がとても伸長していて習得面が追い付いていないこと(発達検査でわかる事 : 10/20 )をお母さんに話しました。検査結果を話していると、お母さんも最近I君が様々なものに興味を持ち始め、学校でも友達とよく遊ぶようになったといいます。これまで、I君は誘い掛ければ一緒に活動はしますが、活動するのは義務のようにしか受け止めていない感じでした。遊びはほとんど一人遊びが多かったのです。

ところが、この間、友達のしているマイクラに興味を持ったり、わからないところを友達に質問したりするようになったのです。また、お気に入りの友達に家で猫を飼い始めたことを話しています。I君が自分から家の事を話すなんてみんな耳を疑ったそうです。検査は数値で伸びたことしかわかりませんが、子どもの世界が広がり豊かになっていることが検査報告で保護者の方と話しをているとはっきりわかります。

ですから、検査報告と言うのは、ただ単に保護者の方や当事者に結果を話すというだけのことではなく、検査の結果と当事者の様子が一致しているかどうかを生の生活から確認しなおす作業とも言えます。そうして話しているうちに、検査報告で書いた支援策よりももっとリアルな支援策を思いついたりします。

検査報告は保護者の方にするのですが、報告書には関係者に「報告書の閲覧は保護者が了解している」という旨の鑑をつけているので、保護者は結果報告を手渡したい人に報告書の写しが渡せるようになっています。この報告書を一番見てほしいのは学校の先生です。最近は学校でもWISC4等の知能検査を行うようにはなっていますが、あまり、検査結果が生かされているようには思いません。何故なら、せっかく実施した結果について報告書を関係者に見てもらって支援に役立てるという発想が感じられないからです。

病院の検査は保護者の責任で誰が読んでもいいようにされていますが、その病院の検査結果でさえ、所有権は学校あるという前代未聞の発想をしている管理職もいます。検査報告の所有権は当事者と保護者にあり、保護者が求めれば情報は提供されなければならないことすらわかっていない学校があるから驚きです。当たり前のことですが、検査はその結果をどう生かすか関係者チームで考え、子どものために役立ててなんぼです。

ほめ倒す

G君が集団ゲーム中待っていられなくてうろうろするので、職員が「椅子に座ろう」とあちこちから声を掛けます。あげく、抱っこされて待つことになりました。H職員が椅子を示して「G君は順番で呼ばれるまでここに座って待ちます」と指示して、G君が座った途端、H職員が「自分で座れて偉いね!」と即座に褒めました。数分後に座っているG君を見て「頑張って座っているね偉いよ」とまた声を掛けます。

こうして、「誉め言葉」で間欠強化(部分強化=たまに褒めることで行動を持続させる方法)をし続けると、G君は今か今かとH職員をずっと見続けるようになりました。ところが、今まで椅子に座ろうと注意していた職員が何も言わなくなりました。この現象は「職場あるある」です。不適切な行動には注目するが、適切行動には注目しないという現象です。

良い行動は褒めることで強化されます。特に不適切行動から適切な行動に変容した時は誉め言葉を雨あられのように降り注ぎます。適切な行動した時に大人が注目してくれるということを学習させたいからです。ところが、良い行動に変容した途端に声をかけないのでは、学習が進みません。当たり前の行動でも、多動な子どもにとっては頑張っている行動です。褒める事にコストはかからないのですから、良い行動はインフレが起こるくらいほめ倒してあげてください。ただし、パターン的に褒めると慣れてしまうので、ランダムに不定期に褒めるのがコツです。

道に座り込む子

今日は座り込みエピソードが2件話し合われました。E君と初めての公園に歩いて行ったのですが、途中で以前遊んだことのある公園への道を見つけたE君は、そこから押せども引けども動こうとせず道に座り込んでしまったのです。頑として動かなかったので、しかたなく、初めての公園に行くのはあきらめてE君が目指す公園に行ったそうです。

Fさんは広い通りで横断歩道を行ったり来たりして歩くのが気に入ってしまい、職員が制止しようとすると道端で座り込んでしまって困ったという話です。おそらく、横断歩道を渡るときに車は止まってくれるのでそれが面白いので、遊びにしてしまっていると推測します。二人ともまだ低学年なので強制的に移動させたり制止することはできるけれども、それでいいのだろうかという話でした。

この場合はケースバイケースだと思います。Fさんの場合は四の五の言っている場合ではなく、公道での危険行為ですから座り込もうが何をしようが制止します。地域の方もこんな無法な光景を見せつけられたら不安になります。E君の場合は、このままでは座り込んだら要求が実現するということを教えた事になるので交渉が必要です。

E君には言葉がないので座り込むしか方法がないのですが、もしも、それが予測できるなら、行先の絵カードやご褒美を準備して出かけます。行きたがりそうな公園の絵カードも準備します。行く前に、行先の絵カードを示すことは大事ですが、新しい行先に抵抗が多い子どもの場合はご褒美も準備していることを伝えます。つまり、言葉のない子どもと出かける時は交渉のツールをフルスペックとはいかないまでも準備していきます。スマートフォンに必要な画像を入れておくのも一案です。

途中で座り込んだら、二つの公園の絵カードを示し、目的外の公園の時はご褒美がないことを伝えます。そのうえで、目的外の公園を差し出したときには要求を実現します。つまり、座り込んで実現させるのではなく絵カードコミュニケーションで要求が叶う事を教えます。転んでもただは起きぬ作戦です。もちろん、修羅場で絵カード要求や選択を求めても良い結果は出ませんから、毎日のトレーニングが交渉をうまく運ぶ担保になるねと職員で話し合いました。ピンチはチャンスです。

見ざる聞かざる言わざる

支援学校にお迎えに行ったら、D君が他の事業所の送迎車を叩こうとしていました。なのに、明らかにその行動を見ていた送り出しの担当教員は知らん顔して教室に引っ込もうとするので驚いたと職員が言います。子どもを手渡したら、あとはお迎えに来た人の仕事でしょという意味だろうかと職員は首をかしげます。

たぶんそれは、自分には対応不可能な行動問題なので「見なかった」ことにしているのだと思うのです。それは、事業所の中でも多かれ少なかれ見られることです。自分の担当でない子が不適切な行動をしていても、「見なかった」ことにする様子はあちこちで見かけます。

それは、善意にとらえれば、担当の職員の方針があるだろうから自分は口出ししないということでしょう。でもこれは、善意ではありません。先の支援学校の対応と同じだからです。「ここからはあなたの仕事、私は責任がない」と目の前で生じている事態に向かい合おうとしないのです。相手はモノではなく子どもです。障害がなんであれ、不適切な行動をしているのに修正がされなければ、それは認められたことになります。或いは、「君のことは気にかけない」というメッセージを送ることになります。

もしも、修正の方法が分からなければ、最低とるべき行動は一つです、近くの人と自分には対応が分からないけどどうしようと相談することです。スルーして逃げてはいけないのです。少なくとも、その場での最良策を話し合って、お互いが持つ情報を交換し合うのがプロの対応の仕方です。厄介な行動問題から逃げ出したくなる気持ちは分かりますが、私たちは行動問題にも向き合うことで口に糊する職業です。「見なかったこと」にしたりスルーするのは許されません。

修学旅行

C君が明日から修学旅行だと嬉しそうに話してくれました。感染症予防のために伸びに伸びた修学旅行がやっと実現するのです。しかも、一泊二日の旅行でホテル宿泊だそうです。発達障害の子どもでよく聞く修学旅行ネタは、不安で行きたくないというものが多いのですが、C君は無茶苦茶楽しみにしています。家族以外と遠くに行けるというのが楽しみだそうです。行先は和歌山方面らしく家族ともいったことがあるところだそうですが、知っているだけに見通しが持て安心していけるのかもしれません。

旅行中の集団行動がうざいとか、宿泊先の相部屋で相手と何を話したらいいのかわからないとか、自由行動で何をしていいかわからず不安だとか、ASDの子どもたちにとって見通しのない旅行は疲れるだけという子が多いのです。そのため、同じ場所に出かけてみる家族もいるくらいです。そこまでして、旅行する必要があるのかとも思いますが、参加しないという選択は普通はできないので、当事者にとっては深刻です。個室を与えてあげれば宿泊のストレスは軽減できるので、参加しやすくなると思いますが、それはそれでえこひいきだと陰口が気になるようで双方が受け入れられません。

そういう子もいるよとC君に話すと、「ふーん大変やね、僕は一日でも家族と別の場所で過ごせることがわくわくするけどな」とバスに一人で乗れないと嘆いたくせに生意気なことを言って、3000円のお土産代をどう使うかの細かな計画を饒舌に語ってくれました。良いお天気でありますように。

教えて!

A君が「B君!そのマイクラどうやって作っているのか教えて!」という質問をしていました。A君が、友達の名前を言って教えて等というのは利用して4年目で初めての事です。昨年までは他の学校の友達の名前すら覚えておらず、声をかける事がありませんでした。私たちは、人に関心がない事それがASDというものだと勝手に思い込んでいました。

しかし、支援学校の子どもだけで遊びのプログラムを作るのではなく、できるだけ小学校の子どもと遊びが共有できるなら共通のプログラムでやっていこうと(多様性社会と自発性 : 08/20 )を掲載したころから意識して取り組むようになりました。教えてのロールプレーは1回しか取り組んでいませんが、きっと今のA君の心に響いたのだろうと思います。以前はマイワールド招待の子のPC番号すら聞けずにいたA君の2か月前を思い起こすと驚くべき成長です。

私たちは、インクルージョンを進めるには子どもによって時期があると考えています。もっとも重要なのは子どもの安心が確保できるかどうかです。その安心は子どものスキルに裏付けられるものだと思います。表現する術もないのに、一緒にいれば何とかなるだろうという考え方はダンピングといって、現場に丸投げの安上がりなやり方で間違いです。子どものスキルを育てながら、やがて子どもがそのスキルを自分で使えるようになる時期を見通しながらインクルージョンは進めるものだと思います。

今回、障害児通所支援の在り方に関する検討会(座長=柏女霊峰・淑徳大教授)が報告書を出し、保育所や学童保育のインクルージョンが進まないから、一定時間を放デイから移行させてはどうかと提案していますが、子どもに社会性スキルが育っていないのに、子どもが安心して過ごせるかどうか考えてみればわかる話です。何故、子どもが学童保育に行きたがらないのか、そこを考えないと、放デイの利用総量も減ったが、学童保育に行く子どもも更に減少したという事になっては意味がありません。

ドッジボール逃げてどーする?

小学生が集まってくると公園に行ってやることは決まっています。鬼ごっこ・かくれんぼ・だるまさんが転んだ(ボンさんが屁をこいた)・風がなければバトミントン・風がある日はドッジボールです。昨日は、冬型の気圧配置でめちゃめちゃ風が強かったのでドッジボールをしました。

X君もY君も逃げ専門だったと言います。それなら、投げ専門がいるはずだと思い聞いてみると、「昨日Z職員が肩が痛いってぼやいていたよ」と言うので聞いてみると、逃げ専門の子どもばかりなので職員がずっと投げてたというのです。他の子どもの投げ方も、両手投げでヘロヘロ玉なので勝負がつかないのです。

ボールが受けられないのは、手加減して受けられるような球を投げればいいのですが、問題は投げ方です。片手でボールを持って同じ側の足で支えます。持った手と反対側の足を踏み出し腕から腰で投げるという力の入れ具合がまるで分らないようなのです。投球動作を教える時は少し重みのある小さな野球ボールの方がよいのかも知れないので、キャッチボールを教えてみるかと職員で話しています。投げ方をうまく教える方法は様々ですが、基礎からやった方がいいけど高学年だとモチベーションが持てないしと思案中です。

視線が合うようになってきた

ASDのVちゃんの視線が最近職員と合うようになってきたと言います。Vちゃんと出会ってから18か月が経ち、やっと職員と目が合うようになったのです。Vちゃんは、欲しいものがあると宙に向かって叫んでいました。冷蔵庫に向かって「ジュースくださ~い!」と叫んでいたのです。おそらく、就学前まではそれでジュースが出てきたり欲しいものが手に入ったのでしょう。要求が叶わないとこの声はもっと大きくなるからです。

先日、公園に行ってロープ遊具で遊ぶ時に先生の援助が必要になった時、いつものように遠くから宙に向かって「ロープとってくださーい」と叫んでいました。職員が反応しないので、走ってきて職員の目をのぞき込んで「W先生 ロープ取ってください」と言えたのでした。この目をのぞき込む要求行動と並行して、Vちゃんの事業所での適応が良くなってきたそうです。相変わらず、一度自分で決めたパターンは崩せないのですが、指示は通りやすくなったと言うのです。

前回、(2の声でお願いします : 10/13) でも書きましたが、事業所に入る前にお願いすると、毎回ボリュームをひそひそ声にまで落として、こんにちわと挨拶してくれます。声をかけられた職員は必ず目を見て挨拶を返すようにしています。このように、Vちゃんが指示に沿えるようになってきたのは、職員の側がVちゃんのニーズが分かったからだと思います。

大声の原因は、あいさつしたら挨拶を返してほしいという要求だったとわかり、宙に向かって叫んでいる時と同じで、相手が特定できないまま要求していたことが分かったからです。ならば、目を見て私が受け止めたよという返事と2の声でと言う条件をセットにして適切なコミュニケーションを積み上げていくことができたからだと思います。

コミュニケーションが適切に取れだすと必ず子どもは落ち着いてきます。もう窓に登ったりして職員の反応を引き出す必要はないのです。声を出して喋ることができていたVちゃんへの導入は絵カードコミュニケーションよりこの方が良かったようです。ただ、声は消えてしまって見直すことができません。そろそろ、本格的にPECSに取り組もうと思います。

発達検査でわかる事

この間2件続けて発達検査をしています。すてっぷではKABC-Ⅱという認知も学力も測れる検査を利用者の希望があればしています。この検査では、認知総合尺度と習得総合尺度が測れるので、得点を比べて認知に適した学力が形成されているのかどうかがわかります。例えば認知総合尺度より習得総合尺度が低ければ、教え方によってはもっと学力が伸ばせるということです。逆に習得総合尺度が高ければ、先生の教え方が良かったり生徒が努力しているということになります。

よく使われるWISC-Ⅳはワーキングメモリーと言って数唱を覚えたり覚えて並べ替えたりする指標がありますが、いずれも聴覚記憶です。KABC-2は、視覚による短期記憶も継次尺度として測るのでどのような短期記憶が得意なのかわかります。ただ無理なく検査しようとすると、高学年なら二日間かかるので学校関係ではあまり使われないようですが、検査の結果が支援へのヒントに直結しやすく便利な検査ではあります。

今回はU君を検査をしましたが、U君の認知総合尺度に比べ習得総合尺度が著しく低いという結果が出ました。というか、前回2年前よりも認知総合尺度が著しく伸びているので、勉強の内容が合っていないというプロフィールになっています。通常、知能検査の数値やプロフィールは年齢によって大きく変わらないと言われているのですが、認知尺度中、継次尺度以外の尺度が全て著しく高くなっていました。

特に新しい学習に取り組む力と言われる学習尺度の伸びが極めて大きく伸びていました。U君はASDなのですが、最近言葉による理解力が伸びており、NHKの将棋講座などを視聴して腕を伸ばしている等があり、このことと大きく関係するのだと思います。U君の認知尺度に適した学習をこれから用意して、積み上げていくことが学校の課題になってくるのだと思います。とりあえずは、この結果を家族と当事者であるU君に理解できるように説明する準備を始めています。

連続落とし物

R君の財布を事業所に忘れていませんかと、小学生と外出した職員から電話がかかってきました。今日は科学センターに行きお昼は回転ずしに行って帰ってくる外出日です。財布がないと言うR君はいつも財布をなくしています。みんなから、カバンの蓋が開いているから物を落とすよと言われていますが、一向に改善しません。職員総出で探していると、現地の職員から職員の車のシートの間に落ちていたと連絡がありました。

やれやれと思ったら、お昼ごろ、今度はS君の財布がないと発覚し科学センターに連絡したところ、落ちていましたと折り返しの電話がありました。R君の件でみんながあれだけ大騒ぎしていたのに、ブルータスお前もかでした。二人に共通することは、大事な財布を無くしているのに「ないない」とパニックっているだけで、援助してほしいと求める事ができません。そして、見つかっても、迷惑をかけたと想像ができないのでお詫びができないのです。まずは、適切に援助を求める事や手を煩わせたことについてのお詫びの仕方を教える必要があるなと感じています。

ただ、前回の公共交通機関が使えないのと同じように、日常的にお金を使うという活動ができていません。それは、この子たちが金銭を紛失しやすく自立的な行動をさせることに不安があるので経験させない、経験をさせないから失敗から学べないという悪循環に陥っていることも考えられます。生活行動は経験と工夫の積み重ねで自立していくものです。大人になってからでも経験のない人は苦労している人は少なくありません。子どものうちにサポートがしやすいうちに経験を重ねさせることが大事だと思います。