今日の活動

合理的配慮のある試験

視知覚(視力ではありません)や読み書きに課題のあるQ君の数学の特支級のテストを見せてもらいました。答案用紙2枚に50問の計算式が並んでいます。負の数を含んだ、小数、分数の加減乗除の計算問題です。通常学級であっても、視知覚や読み書きに障害が認められる場合は、合理的配慮として出題数を減らすか時間延長するのはもちろんのこと、見間違いが生じないように大きな文字で出題したり、記号を太字にしたり色を付けて強調したりと様々な工夫が求められます。

50問何も工夫なしに縦用紙に1列15問で2列に問題が並んでいます。私はこの答案を見て、Q君の苦労を労いたいとともに、出題者は学習障害の事をもっと勉強してほしいと願わずにはいられませんでした。通常学級でなら、「公平性」があるからと答案用紙に工夫のないテストを出す出題者がいても、軽蔑はするけどまだ許容はできます。しかし、特別支援学級は、そういう「公平性」は考える必要ないのです。そもそも、公平と平等は意味が違い、その人の能力に応じてハンディーをつけて勝負することを公平な勝負というのです。

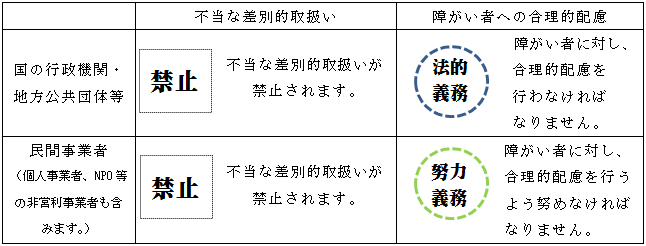

さらに、特支級のテストは障害に応じて工夫して教えたことが、子どもにどれくらい定着したかを確認するものであり(通常級も同じはずであってほしいですが)工夫なしで障害のままの「丸腰」の子どもの「実力」を試すものではありません。「工夫」は「眼鏡」に置き換えればわかりやすいと思います。視力が弱いのに眼鏡なしのテストの結果は実力とは言わないのと同じです。眼鏡をするなという教員がいないように合理的配慮はその子の障害に応じた「学校財政上合理的な範囲での配慮」を行いなさいというのが新しい法律「障害者差別禁止法」なのです。公共機関は学習障害者に合理的配慮をしないという差別をしてはいけないのです。

清水って水の上に浮かぶお寺ですか?

小学6年生に、「京都のお寺と言えば、金閣寺・銀閣寺・清水寺といろいろあるけど・・・」と職員が話すと、「清水寺って水の上に浮かぶお寺ですか?」とP君が質問しました。「え?清水寺知らない?清水の舞台とかいうでしょ。12月になったら今年の漢字とか言って「密」ですって言って習字を書いている放送見たことない?」全員「ない」と取り付く島もありません。

全員、京都生まれの京都育ちなんだから、学校で習うはずだけどなぁと職員。せいぜい知られているのは金閣寺くらいでした。そうか、世界が京都に注目しているのにそこに暮らす子どもが知らないのでは話にならないと、11月からは京都市内巡りの計画を立てています。

事業所唯一の歴史好きのQ君に話すと、ものすごく喜んで食いつきました。ところが「小学生だけで電車やバスに乗って行ってもらう」と提案すると、途端にへなへなとなって「俺、電車もバスも一人で乗ったことないから無理」としょぼくれるのです。他の子に聞いても、電車もバスも一人で乗ったことがないし、切符も親が買うし、渡すと落とすからと切符そのものを持ったこともないというのです。

小学生はみんな箱入り娘や息子だったのです。「でも、みんなあと半年で中学生なんだから、公共交通機関ぐらい使えるようになろう」と励まして、現在企画を立案中です。京都の寺社仏閣に行ったことがない子どもは、行っても遊ぶものがないのですてっぷの利用者だけでなく他にもいるかもしれません。電車やバスに乗ったことがない子も自家用車があるので珍しくはないのかもしれませんが、誰もないと言うのが驚きでした。京都市の小学校では1日バス乗車券を買わせて市内巡りをする小学校もあるそうですが、乙訓では聞きません。せっかく京都に住んでいるのですから取り組む価値はあると思います。

嘘と根拠のない自信

O君が、PCで学習の約束をしていたのに、こっそりYoutubeを鑑賞していたので注意されたそうです。活動の振り返りの際にこの事を聞くと「そんなことはしていない」と噓をつくので「君に注意したP職員から聞いているよ」と言うと、嘘をついたことを悪びれもせず「あれは、音楽を聴きながらの方が学習がはかどるから聞いてた」というのです。普通は「あーばれてたーてへへー」と照れるのが正しいリアクションですが、彼は見え透いた嘘をどんどん重ねていきます。

不注意傾向も強い彼は、帰り際に帽子を忘れたり連絡帳を忘れる事が多すぎるので、小学生のみんなで一緒に(お帰り準備表:06/11)に取り組んでいます。最近、O君の忘れ物が続くなぁと担当職員が思って調べると、担当職員以外の日は「めんどくさい」と言って、まともに点検作業をしていなかったそうです。担当者が何故点検しなくなったのか聞くと「全て持ち物は頭に入っているから」と豪語したそうです。そこで「え?昨日も一昨日もずっと何か忘れているやん」と問いただすと「めんどくさいねん」と本音を言ったそうです。「全部頭に入っているのと違うの?」と追い詰めたらきっと黙り込むので「寸止め」したそうです。

O君は以前から、見え透いた嘘を重ねたり、根拠のない自信を言います。15分程度の山道でも「しんどい、もう歩けない」とへこたれるのに、将来は自衛隊など体力勝負の職業に就きたいなどと仲間に言い、鼻であしらわれています。低学年ならまだしも来年は中学生のO君のこの「いいかげんな言動」は、確実にいじめの好餌となります。どうすれば彼のこの癖を修正できるのか、修正は結構難しいぞと職員で話しています。まずは、彼とロールプレーをして見え透いてた嘘と、正直に謝ったときに相手に与える印象について学習してみようと思います。

喋らないで作業します。なんで?

Nさんは視覚障害がありますが作業ができます。点字も使ってマッチング作業や組み立て作業の学習をしています。ただ、Nさんはおしゃべりが大好きなので、作業中もついつい職員に話しかけてしまいます。職員もついつい応えてしまって、その結果作業の精度が落ちてしまう事が少なくありません。職員は、Nさんには「喋らないで作業をします」と伝えているので、覚えてないわけはないと言います。でも、話してしまうのですから、理由は何だろうと言う話になりました。

そもそも、Nさんは、何故作業中にお喋りしてはいけないか理解しているだろうかという話になりました。Nさんが間違わないで作業をするという理解をしているかどうかは聞いてみないとわからないという結論になりました。晴眼者の場合は見て自己フィードバックできますが、Nさんの場合は職員が間違いを指摘するしかありません。しかも「間違ってたよ」では何がどう間違っているのかわからないので、手で触らせて間違いの確認をして、自分で修正するという過程が必要です。これも広い意味では4ステップエラー修正と言えるかもしれません。

つまり、間違っていることを触覚を通して伝え、どうしてこうなったかに気付かせることで、初めて作業には注意や集中が必要で、おしゃべりすると間違いやすいと自覚ができるのだと思います。そして、間違わずに完成したら一緒に大喜びして褒めてあげることで修正指導は初めて成り立ちます。大人は声を掛けたら注意ができたと簡単に思っていますが、見えないとか、聞こえないとか、聞こえても理解できないとか、個々の障害を配慮した上での修正でなければ、修正にはならないことをNさんが教えてくれているのだと思います。

2の声でお願いします

Mさんは、最近送迎車から降りて事業所に入る時「コンニチワー!」と絶叫します。2学期になってからですが、うるさくて聴覚過敏の子の攻撃ターゲットにならないかヒヤヒヤしています。すてっぷでの対応はとりあえず強化はしないという消極的な意味でのスルー作戦です。しかし、他の場所で大声に反応して強化してしまうこともあるし、反応がないとさらに行動が激しくなるバースト行動を誘発する可能性もあります。案の定、日に日に絶叫挨拶は大きくなっていきました。

そこで、事業所の玄関に入る前に職員が予告をすることにしました。「Mさん、こんにちわは2の声でお願いします」と声のレベルメーターでの提示をしました。職員の声も2の声よりもさらに落としてヒソヒソ声でお願いしてみました。すると、玄関に入るとMさんは職員と同じように小さな声で「コンニチワ」と言ったのです。つまり、Mさんは玄関に入ったら「コンニチワー!」と絶叫するのが、お決まりの行動になっていただけだったのです。何か特別な思いがあって絶叫していたわけではなかったのです。

私たちは、不適切な行動には私たちに何か訴えるものがあるという対人関係上の理由を想定してしまいます。しかし、「2の声で」とお願いすれば従ってもらえるくらいの行動だったということです。「こんにちわ」と玄関で言うのは間違った行動ではありません。ですから、私たちは、この行動を止める理由はありません。ただ、適切な音量というものがMさんにはわからないので、皆が反応する大音量になったのではないかと推測しています。

つまり、挨拶したら反応が返ってきて1セットだという認識です。このセットを完成させるために大声を出せば何らかの反応が大人からあったと言うことかもしれません。ASDの子どもたちの世界は、よく考えてみると、なるほどなぁと頷かされるとてもシンプルな理由があります。明日のMさんの挨拶対応は2の声作戦で行きましょう、適切な音量なら視線を合わせて優しくコンニチワを返しましょうと、全員で意思統一しようと思います。

九九の季節がやってきた!Y先生のじゃんぷ通信8

かけ算九九の季節がやってきた!Y先生のじゃんぷ通信8

小学校に上がった子どもたちが、読み書きの力と合わせて困っているのがかけ算九九の学習です。じゃんぷに来ている子ども達も色々な困り方を見せます。

学校では九九を覚えるのに九九カードを使って唱えて覚えます。上がり算下がり算を毎日練習します。ところが読むことに苦手があると九九をスラスラ言えません。繰り返しやれば覚えるのではと毎日取り組みますが、やればやるほどいやになります。そんな時に役立つ、九九の歌を聞いて覚える方法が浸透していて、「それで私も覚えた」という保護者もたくさんおられます。子どもたちの中には耳で聞いて覚える方が得意な場合は役立ちます。

逆にことばに注目できない子は「4(し)」と「7(しち)」の区別が難しい、段によって「が」が入る・入らないの意味が分からない等で悩んでしまいます。九九の学習が進むと、逆に視覚的な力を活かして九九表を横に置いておいて、見て答えを見つける方が有効な場合があります。学校でも通級指導教室や特別支援学級では取り入れることも増えてきています。しかし通常の意学級では、その子だけ特別扱いになると嫌がったりします。

「この表を欲しい人は誰でも貸すので言ってください。」と説明し、覚えるまでは使ってもいいという雰囲気が必要になります。又九九表がどこに何が書いてあるのか注目しにくいため、使いたがらないケースもあります。このようにその子その子に合わせたつまずき方を理解し、その子の良さを活かして方法を探ることが大切です。

読み書きや計算に悩んでいる子にとって、昔からやっているからとか、親の世代もこの方法でやってきたからというような一つの方法だけに頼るのではなく、子どもたちに無理なく教えられる方法を、多様な視点で探っていくことが求められます。(じゃんぷでは取り組んでいます)

友達の声掛けをスルーします

K君たちがヘルプを出してきました。「先生!みんなで一緒に遊べって言われたし、L君には『みんな』といわないで『L君』ドッジボールしよって呼びかけたのに全然反応してくれへんしもうわけわからん」と言うのです。以前(多様性社会と自発性 : 08/20 )でも書きましたが、支援学校生と小学生を分けて遊ぶのでは、せっかく同じ放デイに来ている意味がないということから、できるだけ遊びの内容が共有できるなら一緒に遊ぶことにしています。その中で、小学生たちが支援学校生にどう接すればいいのかも学ぶようになったというのは前回書きました。

L君に聞いてみました。「K君がドッジやろうって声掛けてくれたの聞いてた?」「聞いてた」「ルールの説明は聞いてた?」「聞いてたよ」「ドッジが嫌だったの?」「違うよ」「だったらなんで一緒に遊ぼうとしなかったの?」「う~ん。わからん」とのことでした。実はL君はK君が声をかけた時ファンタジー遊び(好きなシーンのイメージ再現遊び)をしていたのは職員は知っていたので、聞いていなかったんだろうと思っていたのですが、聞いていたし、内容も分かっていたと言うのです。これには職員も困りました。知っていたけどなんとなくスルーしてたわけです。

友達が声をかけたら何故反応しなければならないの?という根本的なところから出発しないとこの問題は解決しません。友達が「遊ぼう」と声をかけてくれるのは親愛の表現で、これをスルーすることは「君は嫌いだ」と言うサインになるから、必ず反応して「ありがとう、でも今はやりたくない」と反応することをソーシャルナラティブで教えるといいかなと職員間で話をしています。

そして、小学生たちには反応しないのは、別に君らの事を無視しているのではなく、何かやりたいことが他にある事が多いので、「あとでおいでね」と声をかけて今日みたいに先生に相談してくれたらいいと説明しようと話しました。彼らを一緒に遊ばさないとこんな課題は見つからなかったのでやっぱり一緒に遊ばせてよかったと思います。何よりうれしいのは、小学生たちが怒らないでL君を見捨てないで、どうすればいいか職員に聞くようになったことです。皆で遊ぶには知恵と工夫がいると子どもたちに言い続けてきた成果です。継続は力です。

エラー修正

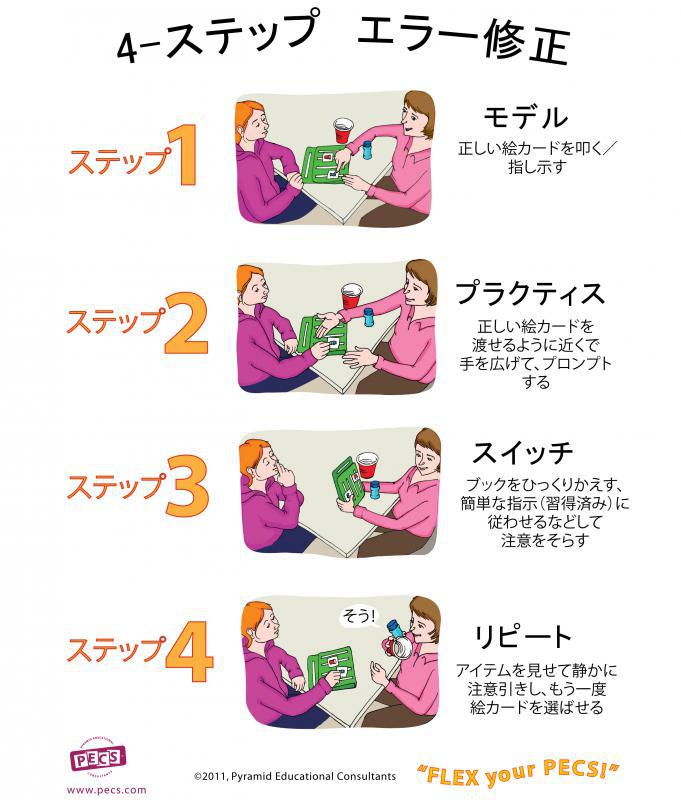

J君は作業を終了したら、ご褒美に好きなものを飲んでいいことになっています。ただ、作業終了したことが職員に分かるように「作業終了したよ」報告を絵カードで行ってから、職員が作業内容を点検してOKがでたら、作業終了となるのですが、J君は作業が終わると「ジュースください」カードを持ってきます。ワークシステムも作って「ジュースください」の前に「終わりました」カードがあるのに何故かそこを飛ばして「ジュースください」カードを持ってくるのだそうです。

何回修正しても覚えないというので、どんな修正をしていいるのか聞いてみました。間違えると「やりなおしましょう」とワークシステムに身体プロンプトで向かわせ「終わりました」を持ってこさせて、「ハイOK」ということで次の「ジュースください」絵カードに進ませると言うのです。

職員にもエラー修正が必要なことがわかりました。やり直しは身体プロンプトするけど、身体プロンプトをフェードアウトしてリピートしないまま次に進ませていたのです。この修正の仕方だと、本人は「ジュースくださいカード」を自分で持って行く→やり直しと言われて身体プロンプトで「終わりました」カードを持たされ職員に渡す→自分で「ジュースください」カードを渡す→ジュースが飲める、と言う順序で理解したはずです。

つまり、身体プロンプトされるところが、新たに彼の「ジュースください」のルーティンに入っただけなので、何回修正しても、職員のいう「間違」いが生じているのだと思います。そして、修正介入を受けた後は結果的に何度もジュースが出てくるのですから、とても強力に強化されていると思います。この場合は、身体プロンプトで修正を行ったら、そのあとすぐに一人で作業の終わった場面から始めさせて正しい順番で行動するリピート行動が必要だと思います。

このエラー修正は、順番を修正するためにできるところまで戻ってプロンプトしていくのだから、バックステップエラー修正かなとも思うのですが、リピートをするあたりは4ステップエラー修正にも思えるのですがどっちでしょうか?どなたか教えてください。とりあえず職員の修正は選択の間違いですから4ステップエラー修正です。

怒りの感情を我慢する事

H君が「今日はバトミントンでI君と喧嘩しない」と申告してくれました。昨年までのH君を知っている職員なら、びっくりしたと思います。H君は乱暴者で暴言王の汚名をこの春返上しました。服薬で落ち着くから自制心が働く、自制心が働くから大人から賞賛される、賞賛されるからさらに適応行動をとろうとするという好循環が半年間続いています。

でも、良い子になろうとして感情まで抑え込んでないかどうかが気になると職員間で話しています。どんなときでも冷静ならいいのですが、大人の賞賛を得るために我慢していたり、納得してないのに我慢したりするのは彼のために良くないと話しました。H君たちは爆発するか我慢するかのどちらかしか選択できない場合が多いのです。人に話すという選択肢のあることを教えることが必要です。

彼らは困っても人に話さない事が多いので、誤解から生じた怒りかどうかも周囲は判断がつきません。ASDの子どもの社会的な関係での誤解が少なくないので、怒りの原因を聞いてみることはとても重要です。聞いてみれば、そんなことで怒ってたのかという内容が多いのですが、一人で我慢しているうちは悶々としていることが多いのです。怒りの感情を我慢するだけでは火だるまになってしまうので、職員に話せるように環境を準備しようと職員間で話し合っています。

一番良い環境は二人になれる送迎車の中です。職員は運転して前を向いているし子どもは横か後ろから話すので話しやすいのです。そこでは、ほとんどは相槌を打つ程度ですが、子どもは話せて良かったと感じているようです。子どもが大きく誤解しているなという時だけ、「違うと思うよ」と言います。「なんで」と子どもが聞くまでは理由は話しませんが、その対応でほとんどの場合、誤解は解けていきます。誤解が解けない場合は何度も同じ話を聞くことになりますが、同じように対応していればいいと思います。重要なことは、まず子どもが自分の思いを大人に話す事であり解決する事ではありません。

PDCAサイクル

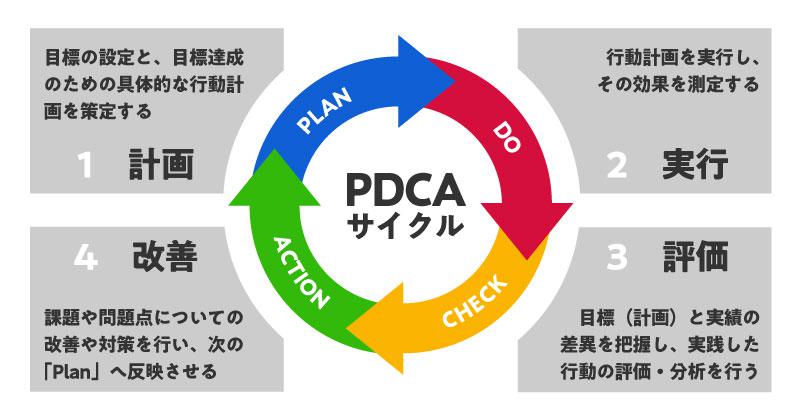

今週はすてっぷの職員でこの2月に自己評価集計結果から検討した内容が実施されているかどうか、中間調査をしています。そもそも、「事業所の保護者及び自己評価集計結果」の公表は義務付けられており、公表しなかった場合は通常の放デイで年間約500万円程度の減算になります。そういうわけで、各事業所のHPには必ず1年に1回のペースで集計結果が公表されています。

しかし、1年に1回では忘れた頃に点検する感じになるので、PDCA(PLAN DO CHECK ACTION)サイクルで事業を改善するには間尺に合いません。そこで年度中間のこの時期に検討した内容が実施できているかどうか職員のみの自己点検調査を実施することにしました。組織体は目標が達成ができているかどうか、こうした文章を作って点検しますが、点検そのものが形骸化して文書を作った段階で改善できたような気持ちになってしまうことが多いです。

同じようにPDCAサイクルで点検するものに個別支援計画があります。これも、職員で時間をかけて協議して仕上げる割には、その後半年経つまで、振り返ることがなかなかありません。目標は具体的に「~をする」と書くようにしているので、半年たって実施していなかったことが明らかになったりします。そこで、目標を忘れないために、日々の利用者の記録の際に、半年間の目標が職員の目に触れるように運営アプリケーションで確認できるようにしています。作成した文書は、ファイルBOXの中で眠らせず、みんなで活用ができるように実践に生かせるように工夫していきたいと思います。

ショッピング支援は万全の準備を

Fさんに昼食をコンビニで買ってもらおうと、いつものお気に入りのナポリタンスパゲッティーのリマインダーを持って買いに行きました。買い物支援の必要なFさんとG君の二人でコンビニ内に入ったのが失敗でした。G君が会計をしているので職員がFさんから目を離した間に、Fさんは店内を見て回り、お気に入りのハイチュウーを手に取っていたのでした。それも、もう商品を開けていました。

ここで「やりなおし」と交渉しても店内ですから開封した商品を返すわけにもいかず、交渉のトレーニングもできていないので、修正すればFさんは大騒ぎになるのが必至です。せっかくショッピングの練習に来たのに、商品を勝手に開封するのを見過ごすしか方法がありませんでした。お客さんがいるのにFさんともめて迷惑をかけるわけにはいかないからです。次回も繰り返してしまう可能性があるので、商品を開封してしまったことを忘れるまでは店に入るわけにはいかなくなりました。

結果的に、Fさんのショッピングの機会を遠ざけてしまったことがとても残念です。行動問題のある方のショッピングはどうしても遠ざけがちになってしまいます。それは、店員の方や周囲のお客さんに迷惑をかけられないし、障害のある方を誤解をしてほしくないからです。行動問題のある方のショッピングは、支援者は練習に練習を重ねて、様々なイレギュラーも想定して挑む必要があります。必ず成功させようとする準備がないと、当事者の可能性を狭めてしまうからです。たかが買い物されど買い物です。購買行動は障害者があってもなくても、その方の権利です。買い物は楽しく選ぶという人生を豊かにする中身をたくさんもっています。障害の重い方にも適切に購入できるように支援したいと思います。

楽しみ

F君は、10か月前までは職員の気を引くために外に飛び出して、近所のマンションのエレベーター遊びをしていました。職員が追いかけて走っていくとげらげら笑ってまた逃げるという繰り返しでした。(注目要求と自立 : 07/17 )でも書きましたが、彼には大人に注目してほしい要求があり、適切な行動は注目しているよという反応を返すことで、ぱたりと不適切な注意喚起行動がなくなったのです。

もう一つは、彼の好きなものをご褒美にして課題設定をしたことです。F君の好きなものは「野外ラーメン」とサイダーです。夏前まではラーメン準備ワークシステムを見ながら、ひとりコッフェルやバーナーをリュックに詰めていそいそと山登りに出かけていました。本当に気に入っていたようで、スクールバスから降りてくる時に「今日ラーメンは?」と聞いて「あります」と答えて欲しくて送迎車の中で何回も職員に聞いていました。

それが、暑さと雨が続いたことで3か月近くラーメンが途切れています。それでも作業課題への職員の注目と、作業後の一杯のサイダーを糧に頑張ってはいるのですが、たぶんつまらないだろうなと思います。野外ラーメンはF君にとって至福の時なのです。そういえば、最近、職員がスクールバスに迎えに行っても、乗降タラップ所での「無動」「やりなおし行動」が激しくなってきているのです。もしかして、放デイ通所が楽しくないのかもと案じています。

子どもが適切な行動がとれるようになると、職員はのど元過ぎれば熱さ忘れるで、普通に扱ってしまいます。実は子どもは楽しみがなくなっていて、かといって自分から要求ができない表出性コミュニケーションの弱さで言い出せていないかもしれません。これは好きだからと、年がら年中同じことを提供するのもどうかとは思いますが、好きなことを支えに人の生活は成り立っているものです。そろそろ、「野外ラーメン」には良い季節ですので出かけようかと話しています。

服薬

すてっぷに来る子どもの過半数が行動の問題で服薬をしています。最も多いのが、ADHDの多動性や不注意を軽減するコンサータやインチュニブです。以前はストラテラが多かったのですが、新薬インチュニブの登場でこちらが一気に増えた感じです。ただ、インチュニブの効果がなかったり副作用が強い場合は、中枢刺激薬のコンサータの選択や、同じ中枢刺激薬の新薬ビバンセを選択している子どももいます。

ASDの子どもの行動問題に使われている薬は、最近利用は少なくなりましたが、激しい興奮を抑制するセレネースやテグレトール等です。ただ、これらは副作用も多いので、ASDの子どもに多く使われているのは、比較的副作用が少ないとされるリスパダールやエビリファイです。また、数は少ないですが不安や固執性を原因としたASDの行動問題にADHD適用薬を服薬している子どももいます。

激しい行動問題で、家庭や学校で大変なのは分かるのですが、毎回、服薬量が増えたり種類が変わる子に限って、行動問題が増えているように感じます。行動問題が深刻だから服薬量や種類が変わるのは当たり前だと言われそうですが、深刻な子に限って薬の量や種類が変わっても沈静化せず、むしろ行動問題が増えている印象が強いです。医療の話なので量や種類について素人が口をはさむべきことではありませんが、子どもの変化については動画なども用いて正確に医療に返していくことが大事だと家族の皆さんには伝えています。

重度の知的障害を伴うASDの行動問題の多くは、表出コミュニケーションの障害が大きな原因です。上手く伝えられないことによってストレスが生じ情緒不安定になるのだし、うまく伝わらないから激しい行動で相手が振り向くように行動する事が多いのです。このどちらも、表出のコミュニケーションが育っていない事が原因です。これらは服薬で解決できるものではありません。もちろん、学習が成立する程度の感情調整を服薬に期待することはあるし、本人が成長するまで行動問題を見過ごすこともできませんから、服薬で乗り切る時期もあるかもしれません。

しかし、行動問題を抱えたASD児の関係者(特に学校教員)が服薬に期待するのは、自閉症のコミュニケーション問題が重要な原因だと考えていない場合が多いです。もちろん、コミュニケーションの支援だけ全てが解決するわけではありません。喋れる子どもでも様々な問題は起こすものですが、その問題一つ一つに服薬を求める大人はいません。

コミュニケーション支援に取組めば、子どもの表情は和らぎ大人との信頼関係はぐっと深まります。安心して生活ができれば、行動問題の修正も支援しやすくなります。子どものコミュニケーションに真面目に取組む環境に変わるだけで、服薬以上の効果が認められたケースは少なくありません。

それと並行して、子どもはソーシャルスキルを学び、周囲の大人もペアレントトレーニングやティーチャートレーニングをうけて上手に子育てや教育をすすめるスキルを身に着ける必要があります。激しい症状には子どもが楽になるという意味で服薬は必要ですが、それは対症療法であり治療ではないという事を知る必要があります。

そして、支援学校に在籍している子どもの行動や服薬の事で困ったら、支援学校で精神科校医として勤めている校医さんに相談するのが良いと思います。精神科の校医さんは子どもの様子を教室に行って見ていますから実態は一番よく知っています。服薬のことも聞けるのでセカンドオピニオンとしても相談されるのが良いと思います。

運動会とDCD

D君がぶつくさ言いながら登所してきました。運動会練習の季節なのです。「あのな、V字バランスってあるよね」ハイハイ「あれな足も頭も上げてバランスとってていうけど、俺には至難の業なんや」ソウヤネ「頭を意識すると足がわからんようになるし、足を意識したら頭側がおろそかになるねん」協調動作ガムズイ?「そうやねん。俺不器用やからいっつもハズイ目にあっているねん」タシカニ…。

2つ以上の動きを同時に行うことを「協調運動」と言います。 発達性協調運動(症)障害(DCD)とは、2つ以上の動きを同時に行うことが困難になる障害です。例えば自転車に乗るときに手でハンドル操作をしながら足でペダルをこぐなど、異なる動きを同時に行うことが難しい状態です。

2:1~7:1で女子より男子の方が発症しやすいといわれており、5~11歳までの子供では5~6%の確率で発症すると考えられています。発達性協調運動障害(DCD)の原因は、まだ詳しく解明されていないのですが、特徴としては、次のような障害が挙げられます。

1.筋肉の制御に対する障害(筋肉をうまく動かせない)

2.神経発達過程の障害(視覚的な運動機能の障害)

3.運動技能の欠如(日常生活内の動きが困難になる)

これらの障害により、発達性協調運動障害の子供は年齢や知能に比べ、運動能力が著しく低かったり、日常生活の簡単な動作にも不器用さが見られるようになります。

発達性協調運動障害はADHD(注意欠陥・多動性障害)やASD(自閉症スペクトラム、アスペルガー症候群)の症状も同時に見られることがあるため、こちらの障害に包括されてしまうことが多いです。発達性協調運動障害とADHDを同時に持っている子供は、ADHDのみを発症している子供に比べて、強い症状が現れます。

発達性協調運動障害(DCD)は運動機能だけに障害があるので、運動機能を改善させるための接し方としては事実と理屈で示していきます。発達性協調運動障害(DCD)の子どもは、自分がうまく動けていないことに気がついていない場合もあります。鏡に映したり、スマホで見せてあげたりするとよく自覚してくれます。

運動機能を高めていくには、まず自分の苦手なところを発見することから始めます。そのためには、大人が子どもをよく観察してあげる必要があります。運動会の時期に先生方は大変でしょうが一肌脱いであげてください。そして、正しい力の入れ方を感覚と言語のWルートで理解させてください。だんだん正しい運動の感覚が理解できるようになってきて、少しずつ出来ていくので上達したらたっぷりと褒めてあげることが大切です。

この練習はできれば毎日続けてやった方が効果的です。間を空けると、せっかく覚えた感覚を忘れてしまうので、ある程度できるようになるまでは続けて練習してください。みなさんの周りにもきっとD君やEさんが2~3人いるはずです。

支援の流儀

Cちゃんの登所時の様子を報告してもらいました。絵カードを示して「靴入れて」「カバン入れて」の指示をするけど、ちっとも従わないので、声をかけすぎかと思うと言う報告がありました。「でも、Cちゃんは、帰りの用意はカバンに連絡長を入れたり、着替えを片づけたり、なんでもできるんですけどね」と帰宅用意が自立しているのに、登所で自立してないのは不思議だというふうに報告されます。

帰宅行動は絵カードを見て準備しているのではありません。保育所で教えてもらった通りのルーチン行動が身についているのです。ところが、登所場面、好きなことに目が行くようでちっとも定着しないのです。おそらく、保育所時代から登所場面はモデルになる子どももいないし、保護者が対応するので、教えられなかったのではないかと思います。

そして、繰り返しの行動で身に着いた習慣と、ワークシステムを見ながら自分の行動を統制するのでは意味が全く違います。後者は視覚認知の力や今やりたいことを保留して行動する自己統制の力が必要です。その際に注意しなければならないのは、声掛けも絵指示も、ひとつづつ大人が従わせようとするなら、言葉で言っているか絵で指示しているかの違いだけで、従わせられると言う本人の気持ちは同じだという事です。

ワークシステムは自立性を目指します。そうであるならばフェードアウトの方法まで考えて教える必要があります。身体プロンプトで目の前のワークシステムを指ささせて行動するようにします。そうすると声掛けは少なくて済むし、大人の介入も黒子のようになって最小限で済みます。

将来の自立した姿を思い浮かべて、最初は靴入れ程度だけど、これが学習や作業場面に応用されて、自立して行動できるようにすることが目的だと考えれば、小さな子どもへの支援の仕方も変わってくると思います。これがプロフェッショナル支援の流儀なのです。

なんで?理由を聞こう

言葉のないB君が、以前は取り組んでいた集団遊びの課題を拒否したのでしませんでしたと報告がありました。そこで、B君が穏やかに拒否したのはいいことだけど、何故拒否したのか理由を聞くと「わかりません」ということでした。では、今度も拒否したら課題には取り組まないという事ですかと聞くと、そこまで考えてはいないとのことでした。理由を聞くといってもB君は言葉でやり取りできないので正確には、働きかけてあれこれ理由を探ると言うことです。

確かに、子どもが暴れたりするような不適切な行動をして、大人が指示したことを拒否するよりも、手で押しのけたり首を振って「嫌です」と穏やかに表現する方が良いです。ただ、「嫌です」「あーそうですか」で終わったら、子どもが何故嫌なのかわからないままです。もちろん、嫌だと表現しているのに無理に強いるのはもってのほかですが、いろいろと交渉することが大事だと思います。

「これが終わったら大好きなことしましょう」とか「だったら量を減らしましょうか」等といろいろと交渉をする中で、嫌が好きになることもあります。他にも、気になって仕方がないことがあるとか、単に体がしんどいとか事情が少しづつ分かってくるはずです。嫌を受入れていればトラブルは起こりませんが、それ以上双方が歩み寄ることもありません。通常の生活で言えば「それなら勝手にしてよ」と言っているのと同じです、子どもは大抵「なら勝手にするわ」となります。これでは身も蓋もありません。

交渉は、お互いを尊重し合い歩み寄るためにします。そのためには、嫌の理由を知る必要があります。言葉のない人はうまく言えませんが、交渉する中で見えてくることがあります。案外「もうその内容は飽きた」とか「つまらんねん」とかいう理由が少なくないです。マンネリに気づけば、「よっしゃ!新しい内容を考えてくるわ」と職員が捲土重来を期すきっかけにもなります。交渉は双方が学び合うと言う意味でも重要です。「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」…使い方が違いますか。

季節の変わり目?

Y君もZさんもA君も、気分調整が難しくて向精神薬の服薬が必要な人たちに変調が多いように感じます。秋への変わり目のようなぐっと気温が下がる季節だけでなく、一日の寒暖差が大きい日が続く春秋のお彼岸頃を前後して(人によって1か月程度ズレます)、調子が崩れてくるのです。医師に相談すると、エビデンスがないと一蹴されますが、現場の支援者はなんとなく感じています。

Y君は、何度も大人に今すべきことを確認しないと動けないことや、昔、大人から怒られたことがスリップして、脈絡なく他害の攻撃衝動が激しくなったりします。Zさんはしばらくなかった圧感覚を大人に求める行動が始まって、背中をずっと押して欲しがります。A君は、夏調子が良かったとは言えないのですが、最近さらに不眠や多動性だけでなく、足をばたつかせるとか座ってられないなどアカシジアやジストニア風の動きもあり、ずっと興奮していてしんどそうです。

これらは、秋が深まっていくと落ち葉が地面を隠すように鎮静化していくので、恒例の事と保護者も支援者も経年と共に気にしなくなっていくのですが、体が大きくなると症状も激しくなるので、なんとかできるものならと医師に相談することが少なくありません。医師も沈静化を狙って投薬変更したりするのですが、裏目に出る場合もあり、感情調整の投薬は難しいことが多いようです。

診察室に本人が入ってもわずかな診療時間では激しい症状の様子が見られないこともあるし、保護者の言葉だけではうまく本人の状態を伝えきれないこともあります。私たちは保護者にスマホで撮った1分ほどの動画を提供しています。保護者はそれを医師に提供して症状を伝えられるようにしています。そもそも、子どもの行動の状態が悪い時には通院することが難しい場合も多いです。

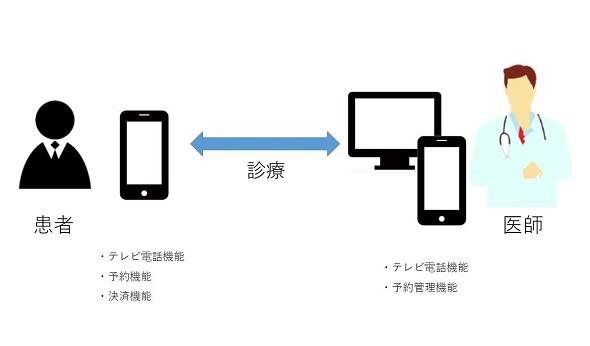

最近、リモート診療も認められてきたのですから、家庭から医療にアクセスして、こうした当事者の動画を家族から提供してもらって診察材料にすることも障害者医療は考えて欲しいなぁと思います。処方箋も電子決済が可能になれば、わざわざ遠くの専門病院に処方せんだけをもらいに行く手間も省けると思います。

ソーシャルナラティブ

最近、低学年のX君が「公園なんかいきたくなーい」と頻繁に言うのですが、公園に行くとX君が一番楽しそうに遊んでいます。高学年の先輩たちが口走る言葉をそのまま真似している感じです。でも、そう口走るのは、何のために放デイに来ているのか、遊びに来ているのに何故スケジュールがあるのか引っかかることがあるからだと思います。

ASDの子どもがこういう引っ掛かりを持った時には、説明が大事です。ASDの子どもは社会的な暗黙の了解ができません。以前、X君のあこがれの先輩たちが、すてっぷに来ている支援学校の人たちだけでなく、自分たちにも障害があるからここに来ているのだと彼らの先輩から聞かされて驚いていたというエピソードがあります。説明がされていなかったので何十回と利用しているのに不思議に思わなかったというわけです。

X君にはソーシャルストーリー™(以下SS)が必要だと思い、職員が以下のSSを作りました。(表題でソーシャルナラティブと表記しているのはキャロルグレイがソーシャルストーリー ™を商標登録しているので許可なく利用できないからです)

「すてっぷは 勉強をするところです。それは、社会で他の人たちと、なかよくくらしていくためのべんきょうです。ゲームをしたいときはしたいと言っていいです。ただ、できる時とできないときがあります。できるかどうかは、すてっぷの先生がきめます。ゲームは決められた時間でします。それは、次のスケジュールがあるからです。ただ、『もっとゲームがしたかったな』と自分の気持ちを言う事はしてもいいです。」

そうすると、いきなりX君が「僕はすてっぷに遊びに来ている」と言いきるので困ったと職員が報告してくれました。「勉強」は学校でするものでステップでするのは「遊び」だというカテゴリーがしみ込んでいるのでここは「勉強」は撤回して「遊びの学び」みたいな初めて聞く造語で切り抜けるように職員には提案してみました。

SSには6つの文型(事実文、見解文、指導文、肯定文、協力文、調整文)から成り立っています。事実文は書き手の意見や仮説・推論を排除した事実についての説明する文です。見解文は人の心の中の思い、人が知っていること、考えていること、感じていること、信じていること、意見、動機、あるいは体調や健康状態について説明する文です。指導文はある状況や考えに関して、対応の仕方の提案や対応の仕方の選択肢を明示することで、自閉症の子どもの取る行動についてさりげなく導く文です。

肯定文は前後の文章の意味を強調する効果があり、その子の暮らす場所で一般に共有されている価値観や意見を表現する場合に用いられます。協力文は子どもの手助けをするために、他の人が何をどのようにしてくれるのかを説明する文です。調整文はSSで学んだ情報を思い出して自分なりの方法でその場に適用するために、子ども自身が考えて、自分で書く文のことです。

これらの文型を用いてSSは作られ、Gray(2006)のSSのガイドラインで様々な判定基準を定めているので、それにそぐわないものはSSとは認められていません。ですから、先の提示文はSSとは言えず、ソーシャルナラティブ(社会的物語・説明文)と言うべきですが、ASDの子どもに伝わりやすさを考えるとSSのガイドラインは重要です。さて、X君はどこまでわかったのでしょうか?子どもによって理解の仕方は違うので本人の理解の状態を見ながら書き直していくことも大事な作業です。

高すぎた目標

W君の指導の事後評価を行いました。W君の目標は、仲間に誘われたら遊べるとか、自分の思いを伝えられる等、社会性やコミュニケーションについて支援学級の子どもによく見られる目標設定でした。けれども、W君はASDの対人相互性の発達に課題があり、目標が高すぎて「達成せず」と評価せざるを得ませんでした。もちろん、あてずっぽうに書いたのではなく、相談事業所から送られてきた資料を基に作成した支援計画で、五月に職員みんなで検討をしたものです。

しかし、今読むとどう見ても支援学級でお友達と話すことが楽しいと感じる子どもの支援計画にしか読めません。W君は、言われたことはある程度理解するし、少しおしゃべりもしますが、応答のおしゃべりがほとんどで自発の表出コミュニケーションが弱いです。人を特定して話しかけていないなど、コミュニケーションの基本のところで課題があるようです。公園遊びでも、誘われれば後ろからついてくるし、みんなと一緒にいるのは楽しいのですが、友達のしていることには興味がないので未だに一人遊びのままです。順番等友達の行為に着目することを目標にするべきだと話し合いました。支援学校の子ども達中心に取り組んでいる的あて等の少人数遊びの方がやるべきことがはっきりして達成感もあり楽しめそうです。

初めて通所利用する子どもの場合、学校や学級在籍、以前の情報を頼りにしてしまい、本人の実態と違う目標を設定してしまうことがあります。間違いを修正するために、相談事業所のモニタリング制度はあるのですが、相談事業所の抱える件数が多すぎて、丁寧に検討できないのかあまり役に立ちません。もう少し、検査結果などフォーマルデーターを提供してもらえれば良いのですが、子どもによってデータの提供量も違います。身辺自立が確立しており顕著な行動問題がないことは、とても良いことですが、療育目標を設定する際には認知特性の情報が欠かせません。周囲が困らないことを基準にするのではなく、本人の特性に応じた目標精度の高い療育を提供していきたいと思います。

嫌な課題をスケジュールから捨てる子

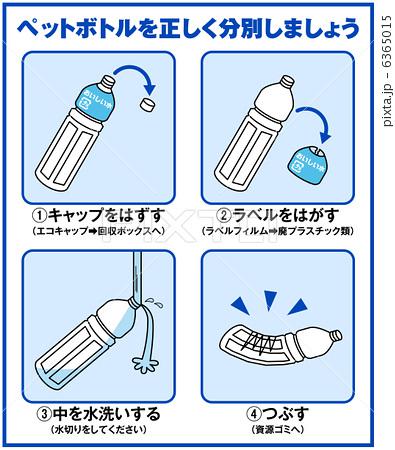

V君がペットボトル処分の作業に取り組まず、タブレットでユーチューブの動画を見ていました。スケジュール(V君は修行中でまだ2課題程のワークシステム)を見ると、「作業」カードが終了箱に落とされていました。ユーチューブが終われないというよりもう少し手が込んでいて、作業のカードを落として、なかったことにしいるのです。これはスケジュール支援のあるある事件です。

嫌なカードをスケジュールから落としてしまうのは、大人との交渉・約束の意味としてスケジュールを理解していない典型例です。報告してくれた職員は、作業が嫌なのかと思いペットボトル作業ではなく、自立課題でマッチングの簡単な一課題を作業の代わりにさせたと言います。つまり、ペットボトル処分作業が嫌ならこの短時間で簡単に終わる自立課題はどうですかという交渉をしたわけです。

それって、正しい交渉なのかという意見が出てきました。つまり、V君は動画がやめられなくて「作業」のカードを落とせば作業はしなくて良いと認識しており、ここは交渉ではなく「嫌です」表現を職員に向かって行うように教えるべきではないかという意見でした。嫌ですを大人に表現したうえで、あれこれの交渉が始まるのではないかということです。

その通りですが、この場合は動画が終われないだけの事で、本質的に作業が嫌なわけではないかもしれません。それなら、ワークシステムに「ペットボトル作業」の後「タブレット」を入れて交渉すれば、理解できたのではないかとも思います。「嫌だ」は、段階を追わないと子どもが混乱する事が多いので、計画的に教えます。

拒否は具体物を示したときに首を横に振ったり手で払いのける行動から教えていきます。確認したスケジュールを変えると、スケジュールカードとコミュニケーションカードの使い方で混乱することがよくあるので、最初からは教えません。スケジュールの変更を教えるのは、「お楽しみ」の時間に選ぶ行動や「変更します」の場面でいつもと違う事をその場で入れる等して段階を追って徐々に教えます。

V君は週に1回しか来ないので、課題は見えるのですが段階を追った支援で目標にたどり着くのはなかなか難しいですが、家庭と連携すれば学びは早まると思います。