今日の活動

子どもの学びを支える親の会「すぷらうと」訪問記

困り感を持つ子どもの保護者のピアカウンセリング・サークル

子どもの学びを支える親の会「すぷらうと」6/12訪問記

日曜の朝10時、公民館に三々五々にお母さんたちが集まってきました。参加者は会長の山木さんら8人のお母さんたちとゲストの私たち2名です。最初は子育てに関わる公民館活動の報告がありました。その後、私たちの自己紹介と訪問の経緯を話しました。

放デイを経営している私たちのNPOでは、発達性読み書き障害に特化した支援が地域に必要だと感じ、専門支援の児童発達・放デイ「学びの広場じゃんぷ」を昨年秋に新たに開設。職員は特別支援教育や発達障害支援の出身で、学習障害の子どもや通級教員とのやり取りは多いが、乙訓の保護者と情報交換した経験は少なく、学習障害児の親の思いを知る機会を得たいと考えてきた。そんな時に新聞記事(学習障害抱える児童、タブレット支えに無事卒業: 04/03)で地元に学習障害児の親の活動があると知った。たまたま「すぷらうと」のアドバイスをしている坂根先生が教員時代の仲間だったので早速取次をお願いした。という経緯を話しました。

それから、参加された全てのお母さんから子どもたちの様子を聞かせてもらいました。みなさんとても話し上手で、何度もここで話されていることが良くわかりました。小学2年から中学高校生までの子どもたちとお母さんたちのこれまでの経験や苦労を聞きました。みなさんお話になるのは特支級入級時の様々な葛藤でした。そして、一堂にお話になるのは、登校渋りなどはなくなって今は安定しているが、落ち着けばそれいいのだろうかという悩みでした。

発達障害のある子どもたちの支援級への入級のほとんどの理由は、登校渋りなど通常学級での不適応からです。中には積極的に特別支援学級入級を希望する山木さんのご家族のような場合もありますが、多くは入級希望をしたわけではないが、子どもの安心できる居場所を作らなければ何も始まらなかったというのが共通の思いのようです。けれども、親の気持ちの中では釈然としない思いもあり、それを受け止めてくれるのが「すぷらうと」の一番大きな役割のように思いました。入級した後もその思いは進化と深化を続けており、一人で背負うには重すぎる思いが、聞いてもらう事で整理がつくこともあると言われます。

私たちも保護者支援で特に必要だと感じているのが、保護者同士のピアカウンセリング(以降略称「ピアカン」)です。しかし、放デイや学校職員の仕事の中心は子どもに対する支援です。よく、放デイや学校でピアカンを推奨する先進事例が紹介されたりしますが、ピアカンは当事者である親同士の営みですから、それを第3者が組織するのは簡単ではありません。親同士の自発的なものとは言うけれど、持続性のあるものを作るには必要な条件があります。

ピアカンを実施するには、ある程度の発達障害の基礎知識や、ピアカンのカウンセリングマインドが必要です。参加者の序列化などが生じて苦痛なものにならないように、これを支援するコーディネーターの存在も欠かせません。様々な条件をクリアするには、一事業者では難しく、「すぷらうと」のような自助団体が乙訓に立ち上がるのを待つしかないなと思って半ばあきらめていました。

ところが、「すぷらうと」は2016年すでにに立ち上がり5年間も長岡京市で活動を積み重ねておられたのです。山木さんの御長男が小学1年(現在中1)の時、ひらがなが全く覚えられず、親が必死になって手を押さえ、姿勢を正させて「鬼の仕打ち」をしていた時期があったそうです。全く効果が上がらず、別の方法を探して情報を集め、診断を受けたら、発達障害の一つで、読み書きが苦手な「学習障害」とわかりました。これは、親1人が「鬼」になるくらいでは解決できる問題じゃないと思ったそうです。そして、何より思いが共有できる仲間がほしかったのでこの会を作ったと言われます。

毎月の会合は、講師を招いた勉強会と、参加する親同士の情報交換会です。会を続けて課題に感じているのは、発達障害の理解を周囲にどう広げるかです。多動で、不注意で、姿勢が悪い我が子について、他の保護者から叱って正すように求められることも少なくないそうです。聴覚や感覚の過敏性。普通には見えない行動にも意味があるので目を向けてほしい。同じ家族の中ですら意見が異なったり、「何も問題ない」「大丈夫」と気休めの言葉に心が折たりする時もあるけど、思いを分かち合って前向くことで新しい絆を作ってきた「すぷらうと」は、この地域になくてはならない存在になっています。

この会の後、山木さんにインタビューをするのですが、話が盛り上がり過ぎて書ききれないので、機会を見てまた掲載したいと思います。今回の障害福祉等報酬改定でペアトレを児童発達や放デイで実施するように保護者1名800円程度のグループ相談加算が報酬に新設されました。ペアレントトレーニングを契機にして、高まり合った親同士でピアカンが始まれば、持続可能性が高いことは様々な調査研究で分かっています。「すぷらうと」のような自助団体が地域にあれば、ピアカンを求める親の居場所にもなっていきます。一事業所、一団体の力は小さいですが、お互いが連携しあい、共通の思いを束ねることができれば大きな力になっていくと思います。

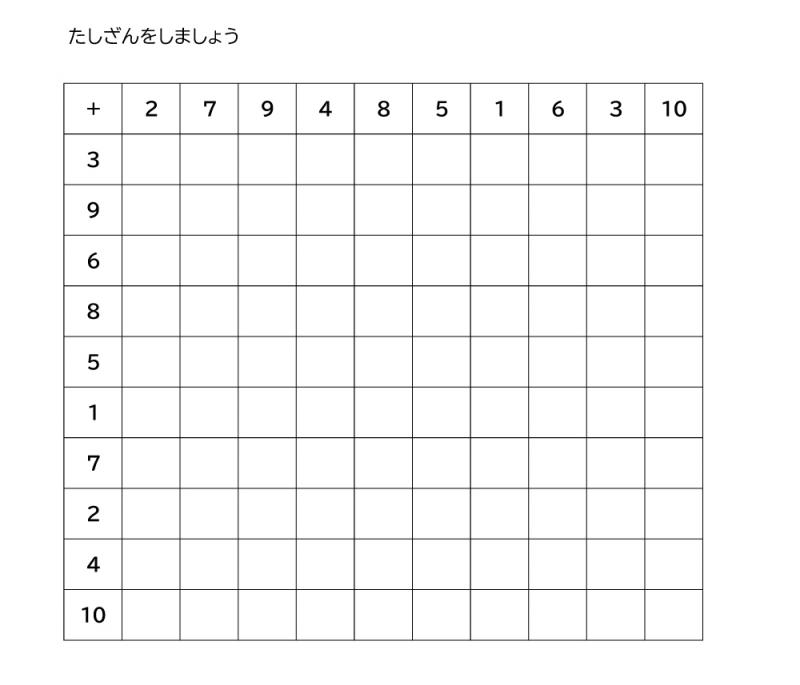

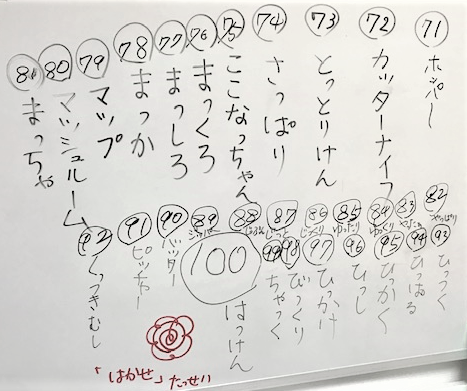

100マス計算

J君の宿題に一桁の加算で百ます計算が出ていました。教員経験のあるものは懐かしい思いで見ていました。J君は繰上りのある加算も得意です。ます計算は教員にとって忙しい時にも役に立ちます。縦横10個の数字を書きクロスした左上に加減乗除の記号を入れたら100問のトレーニングができるからです。子どもによっては10個の数字を減らせばその子の耐性に応じて出題数を調整できます。

また、普段はランダムに数字を並べるのですが、たまに数字を順序数で縦横同じ数字で出題すると加算の場合は、全て端から順番に順序数が並ぶ法則を掴んで計算せずに仕上げることに気が付く子がいます。そのほかにもかけ算なら対角線より上と下の答えが対象になることに気づいてきます。この力が観察できれば、法則を掴む9歳ころの発達に差し掛かったなと考えることができます。ただこれは直接観察が必要ですから保護者にお願いしたりします。

しかし、注意したいのは学習障害など空間認知の弱い人は縦横の位置が取れずその位置を特定するだけで、学習パワーの8割がたを使ってしまい、残り2割で計算するはめになります。空間認知力や視知覚の弱い人には一行ずつ見えるようにスリットなどのツールを与えることが大事です。このチェックを怠ると、子どもによってはせっかく計算ができても、とても時間がかかってしまい地獄の苦しみを与えることになります。子どもは、他の子はできているから、自分に努力が足りないと思ってしまい自尊感情を下げてしまいます。百ます計算出題者は子どもの凸凹の特性にご注意ください。

スケジュールの間違った使い方

新しい子どもに見通しをつけさせたいと、貼り付け式のスケジュールを使う人がいます。子どもは日課に見通しを持ちますが、このスケジュール表を「魔法の表」と勘違いする子どもがいます。対人相互性(対人関係)が弱いASDの子どもはこのスケジュールが大人との関係性で契約された表だとは微塵も思っていないのです。

スケジュールを最初に教えられた子どもたちは、この表に自分の好きな玩具遊びや公園行きのプログラム絵カードを貼り始めます。そして、嫌いなプログラムを捨てます。職員は「だめでしょ」と注意したり、動かせないスケジュール表(印刷したり上から透明板で固定する等)を使わせようとします。(使えんちゅーねん!)

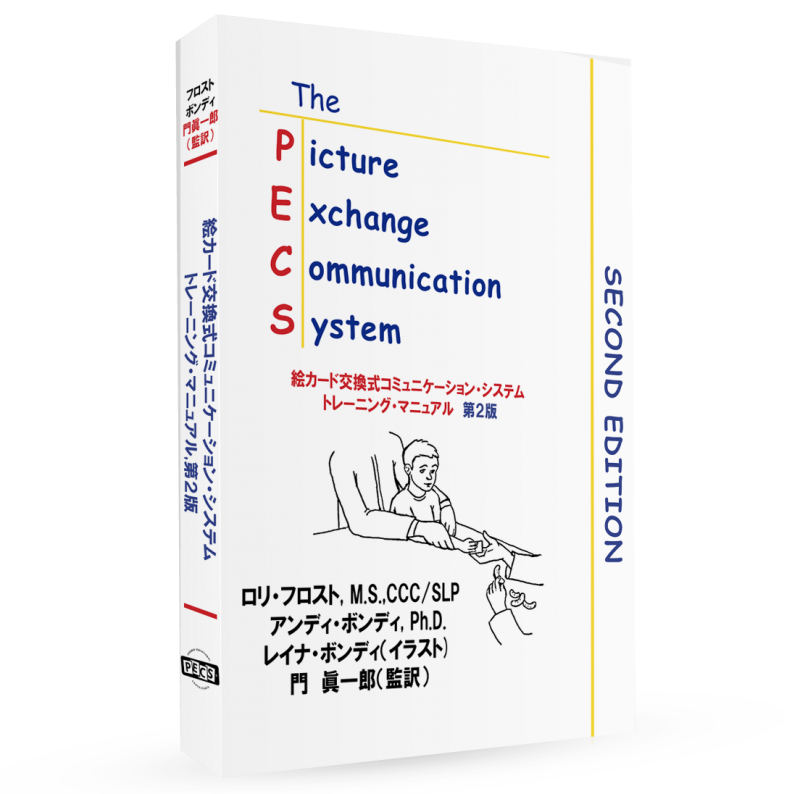

スケジュールスキルは、PECSでは文フレーズを作って要求するフェーズ4以降に登場する高度な社会的適応のスキルです。PECSではコミュニケーションのトレーニング段階と並行させて移動スキルや交渉スキル、要求スキルについて段階を追って教えるようにしています。「~したら~しようね」の交渉が通じない子どもに気に入らないスケジュールを示せば、スケジュール上で混乱が起こるのは自明の理です。PECSマニュアルの243ページから30ページほどは、子どもと交渉をどう成立させるか目から鱗の落ちるアイデアが満載です。ぜひお読みください。

自己決定と自立通所

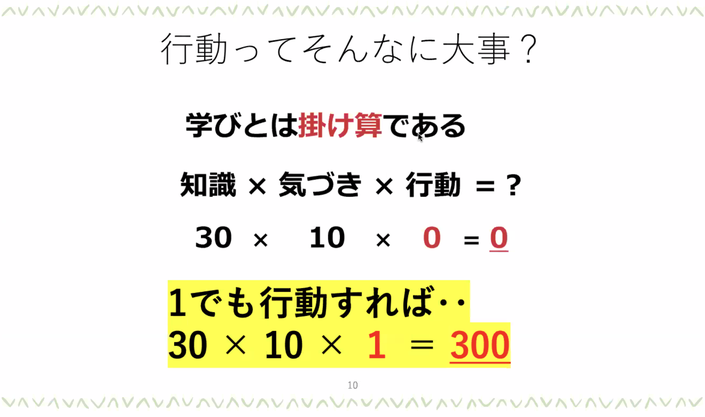

じゃんぷを利用しようかなと考えている高学年や中学生の子どものご家族にお願いしたいことがあります。じゃんぷは発達性読み書き障害を中心とする学習障害のある方の療育をしています。じゃんぷの療育は、すてっぷの遊びや生活の中から題材を見つけて療育するという生活型療育ではありません。検査など詳細なアセスメントをもとに、読み書き計算が困難な障害そのものに焦点を当ててピンポイントで支援する学習型療育です。

つまり、本人の「今より字が読み書きできるようになりたい」「学習がわかるようになりたい」という願いや決意があって成立する療育支援です。もちろん、トレーニングばかりでは息が詰まるし、学習はショートインターバルが適している子もいますから、個に応じて支援の方法は変わりますが、基本はバイパス法を用いた仮名訓練(聴覚法)やT式ひらがな音読支援、ICTを使った読み書きトレーニングを継続して行く必要があります。つまり、「良くなりたい!」という動機なしには学習が成立しないのです。また、療育で学んだことは自宅に戻っても続けていけるようになる、自学自習のマネージメント力もつけていく必要があります。

しかし、最も必要なのは自分の意志で通所することです。自分の力でじゃんぷに時間通りに通う力です。なーんだ、そんなことかと思われるかもしれませんが、学校の通学は近所の友達や集団の力が働いていますが、通所は基本一人です。雨が降ったり、暑さ寒さ、帰り道の心細さ、空腹、通所するには当たり前の出来事ですが、こういう変化に適応しながら毎日ではなく決まった日時に通所しなくてはなりません。

私たちは、通所の場合、自宅から療育は開始されていると考えています。人に言われてするのでなく、自分で選んで、選んだことを物理的には自分だけの力で続けていくこと、こうした行動はこれまであまり求められなかった行動です。通所の最中は、いろんなことを考えます。学校での事、成績の事、親の事、自分の未来、好きな人の事。良いこともあれば悪いこともあります。往復の時間、子どもたちは様々なことを考えます。その時間が大事だと私たちは思います。思春期は自分とは何者かを考える時期です。親がいうから通う道のりではなく、親は勧めたが自分が選んだ道のりであることを自問自答する経過が、しんどい時こそ大事だと思います。

じゃんぷの療育は、こうした自己選択の道のりを文字通り通い続ける中でしか成立しません。もしも、お子様にじゃんぷの療育をお勧めになるなら、「自分で決めて通い続ける」最初の決意はとても大事だということをお子様にお伝えください。そうした「お約束」がじゃんぷの職員ともできるなら、君が挫けそうになってもみんなで支えていくから、心配しなくていいとお伝えください。

「教えるとは、希望を語ること 学ぶとは誠実を胸に刻むこと」

絵カード ポイッ!

今日の、I君のスケジュールには最初に公園遊びが入っていました。ところが、職員が確かに入れたはずの公園絵カードが貼ってないのです。おしまい箱を見てみると「終わった」ことになっています。I君だなとわかりました。実は今日の天気は雨こそ降っていないのですが、曇っていて怪しい感じはあります。I君の苦手は「雷音」です。雷が鳴ると怖いのです。

I君はおしゃべりもできるし、人を笑わせるのも好きな子です。けれども、人と交渉するのが苦手なのです。交渉が苦手な人の多くは、嫌なことや困ったことも訴えることができず一人で「解決」しようとします。今回は、スケジュールにある「公園行き」でもしもの雷音に見舞われないように、自分の「公園行き」をないことにしたのです。

それに気づいた職員が「どうだろうねー、雷鳴るかもしれないけど鳴らないかもね、とりあえずみんなも行くし行ってみない?」と大好きな子も行くことがわかったのか、「なら行こっかなー」と自分で決めました。話してみれば否定的な情報だけなく肯定的な情報もある事が分かります。でも、人に話しかけない限りはその情報は得られません。

また、人に自分の困った事を聞いてもらうだけで、そんなに深刻な感情があったわけではないことも自覚できます。今度はスケジュールから絵カードポイを見つけたら、その絵カードを持って「あのさー このスケジュール困っているけどどうしよう」と交渉に来てくれるように支援しようと思います。公園行の車の中では安心したJ君のおしゃべりが楽しくはじけていました。

お帰り準備表

小学生の不注意傾向の子どもたちの忘れ物が後を絶ちません。以前は職員が全て子どものカバンの中に入れていましたが、それでは意味がないと言う話をしました。しかし、「~は持った?」「水筒は今日は持ってきた?」などと口頭で確認するのも高学年の子どもにとってはうざい話です。

どうすれば忘れないか。チェックリスト・スキルを教える事と答えは分かっていたのですが、なかなか取り組めませんでした。取り組めなかった理由は簡単です。そう簡単にチェックリストをつけるとは思えないからです。チェックリストをつけることを忘れるからです。そこでまた、チェックリストをつけたかどうかのやり取りを子どもとするとなると職員にとっては、結局口頭指示を行う事になり二度手間だと賛同されなかったのです。

それでも、実施しようとなったのは、今年の6年は全員不注意傾向が強く誰かが必ず忘れ物をする日が続いたからです。チェックリストをつけつけたチェックリストを送りの車の職員に渡さない限り車は出さないことにしたのです。案の定、H君が「面倒くさい」と怒り出しました。確かに、子どもたちと一緒にどうすれば忘れ物をせずに帰れるかと言う協議をすればもう少しスムースに導入できたかもしれません。さて効果はいかに?

忘れる原因

帰りの行動がスムースになったと言うG君(タイマーは自立のため: 02/05)がこの間タイマーが鳴っても動かないという報告があり、何故だろうと議論になりました。記録を見てみると新年度になってから、動かないことが散見されます。次第に職員はG君は動かないものとして、声をかけたり距離を縮めて帰り支度の指示をしていたようです。

そもそもは、武漢風邪の感染予防臨時休校やら、連休やらで生活リズムが崩れたか不眠が続き体調が思わしくなかったという事があります。しかし、直接の要因は、適応行動が崩れた場合は一歩前に戻るという支援を職員が忘れていたことです。

3学期の終わりころ調子のいい時は、タイマーが鳴ると①タイマーを止める②スケジュールに移動する③今していたカードをおしまい箱に入れる④スケジュールの最後の「帰る用意」カードを「今やることエリア」に貼る⑤帰る用意をする という5つの一連の行動ができていました。

タイマーが鳴っても動けないなら、ここではタイマーを切る動作を身体プロンプトします。それでも動かないなら、身体プロンプトでスケジュールに向かわせます。大体これで、スケジュール行動は思い出すはずです。タイマーを消してスケジュールに向かう行動は手がかりがないので記憶が薄れやすいのかもしれません。

そして、この間動けない時に声掛けをしていたので、声がかかったらスケジュールに行くルーティンに置き換わったのかもしれません。大事なことは、子どもが何故自立的に動けなくなったか職員が分析をすることです。そして、支援のコンセプトや目標は「自立・自発」だということを忘れないことです。子どもが行動を忘れている時、職員も行動や目標を忘れていることが少なくありません。

要求は交渉スキルにつなげる

新入りのF君が事業所についたとたん、靴も履き替えずカバンも所定の場所に置かずに玄関からタブレット置き場に突進してタブレットをゲットしてしまったので困ったと言う報告がありました。F君は機能的な自発の表出コミュニケーションがありません。職員の関心は、学校から帰ってきたらまず靴を脱ぎカバンをロッカーに入れ手を洗うことです。しかし、新入りのF君はまだ日課を理解していません。

けれども、送迎車の中で「今日はタブレットして遊ぶんだ」とF君は考えていたのだと思います。これは良いことです。「~がしたい」「~が欲しい」という要求があればルールに沿うようにも交渉ができるからです。要求のない人には交渉が成立しないので、形だけしか教えられません。でも動機があれば意味を伝える事ができます。「タブレットをする前に、手を洗いましょう」など「~したら~できる」という対人交渉が成立します。

子どもが欲しいものを、子どもの手に届くところに置かないようにすることや、要求する時の「ください」カードを準備する事、そして、トレーニング場面ではないのでプロンプターがいなくても臨機応変に子どもに対応する事ができれば交渉の条件は成立します。すぐにタブレットをわたさず子どもが届かないように高く掲げながら、「靴、カバン、手洗い」と指示してできたら「良くできたね」とタブレット渡して褒めればいいと思います。

子どもに余裕がないなら最初の交渉は指示一つだけでも良いと思います。子どもが好きなものなら、指示されたことをして要求が叶えば子どもは交渉の意味を理解できるからです。交渉スキルは要求スキルと同時に、最初から教えることが原則です。スケジュール理解は交渉スキルが成立していないと、スケジュールで気に入らないカードを捨てたり勝手にカードを入れ替える子どもが少なくありません。交渉は最初に教えることが大事です。

トランプゲームと心の理論

E君と職員がトランプをしました。「ババ抜きを教えたけど意味が分かりづらかったみたいです」と職員が報告してくれました。E君はASD児で数字は大好きな子です。神経衰弱は結構覚えていてゲームが成立します。ただ、3人以上で行うようなルールは間がないので難しいようです。

神経衰弱の面白さは、めくったカードと自分が覚えている場所のカードが一致したときのうれしさと取ったカードが増えていく楽しさです。必ずしも競争心がなくても取り組めます。一方、ババ抜きはカードが先に無くなる面白さですが、これは競争心がないと楽しくないのです。

さらに、ババを相手が選ぶとカードが減らないので困ってしまうのが面白いと言う相手の心の変化が楽しいのです。また、自分のジョーカーカードを相手が引き抜きやすい場所にしたり、その裏をかいて普通は引き抜きかない場所にジョーカーを仕掛けます。引き抜く側も同じように心理戦をします。

つまり、相手の心を読む面白さがババ抜きの楽しさです。つまり相手を欺くという心の理論が育っていないと面白くもなんともないのです。同じカードがきたら上りに近づくということまでは教えられても、この心理戦の面白さは心の理論の成長がないと難しいのです。トランプを含むカードゲームは、対象の子どもがどういう面白さがわかるのか考えて取り組む必要があります。

心の杖2

Dさんがタブレットを持って車に移動しようとしたので、タブレットを置いて車に行くように職員が指示をしました。普通なら正しい指導です。でも、Dさん今日はお気に入りのクマさん持ってきていません。案の定、持って行く持って行かないのやり取りが続き、最後はギャーと大声を上げてパニックとなりました。こうなると、認めるしかなく、認めてしまえばDさんは「要求を通すには大声で叫ぶとたまに認めてくれる」を学習します。

前回(心の杖:2020/01/13)に書いたように、移動など場面の切り替え時に不安になる人は「心の杖」を支えにして行動することがあります。人によっては杖は木切れの棒であったり使い古しのタオルであったり、お気に入りだけどボロボロの人形だったりします。スヌーピーに出てくるライナスがいつも引きずってくる毛布(ライナスの毛布: 2019/12/03)がそれです。これを汚いから等の理由で取り上げてしまうと、子どもは動けなくなってしまうか、うまくしゃべれない人は怒り出すのです。

Dさんは、この日お気に入りのクマさんを持ってきていませんでした。忘れても移動ができるのは良いことなのですが、肝心な場面になると必要な時があるのです。ところがクマさんはいないとなれば、皆さんならDさんがどんな行動をとると予想しますか?何かお気に入りのものを持って移動する可能性があると思いませんか?今回はそれがタブレットだったのです。それが職員に分かっていれば、駆け引きしなくてよかったので二人に申し訳ないことをしました。車に移動したDさんは、移動が終わったので快くタブレットを返してくれました。

あなた達って誰?

B君C君が部屋に入るときに何が楽しいのかギャーギャー大声で叫ぶのでうるさくてたまりません。そこで、事が起こってから怒っても効果がなく、最初に約束をすることが大事と言う原則を思い出して、職員が「あなた達、さっき部屋に入る前に階段でものすごくうるさかったので、今度下に降りるときは静かに降りてください」と約束しました。

その直後、階段を降りるときさっきの話はなかったかのように大騒ぎで降りて行くので職員は頭を抱えていました。「その時C君、D君って個別に呼び掛けましたか?」「いいえ、あなた達と言って約束しました」「たぶんそれかな」ここの子どもたちは「みんな」とか「あなた達」と2人称複数形で呼ばれると自分の事と認識しない人が多いのです。

また、「あなた達、うるさかったよ」は、「俺じゃないよ、あいつだよ」と思うこともあります。自分のしたことをフィードバックするのはとても苦手な子ども達ですから、子どもと約束する時は固有名詞で呼ぶのがいいよと言う話になりました。

PECSワークショップ

すてっぷではPECS(絵カード交換式コミュニケーション)の手法を使ってコミュニケーションの支援をしていますが、保護者の方が家で取組んでこそ効果が上がるので、今年度から支援計画の際に保護者の方にPECS支援についてのレベルを確認をするようにしました。

1 保護者がPECSのレベル1ワークショップを受けて家でも子どもに取り組む場合は、事業所でも子どもにPECSトレーニングを実施していく。

2 保護者がワークショップを受けていない場合は、事業所でのコミュニケーション支援はPECSの手法を使うのみとする。

つまり、保護者のワークショップ受講をされている利用者にはマニュアルに沿ってトレーニングを実施します。それ以外の方は、これまで通りPECSやピラミッドアプローチ(応用行動分析に基づいたアプローチ)の手法を使って療育を継続します。

現在、当事業所でワークショップに参加されている利用者は4名です。また、新入会の方が新しくワークショップを希望されています。常勤職員は法人全体で9割の方が受講しています。

学校ではPECSに取り組んでくれないとお悩みの方や、子どものPECSを使う機会を増やしたいとお望みの方は、当法人の事業所までご連絡ください。また、保護者の方でピラミッド社で講習希望の方もご連絡お待ちします。現在は全てリモート学習ですので講習会に出かけずWi-Fi環境のある場所ならご家庭でもお友達と一緒の場所でも受講することができます。土日2日間受講(平日午前4日間受講有)教材付きの受講料は一般: 39,000 円,3人以上団体 : 34,000 円,保護者 & 学生: 29,000 円,PECSサークルメンバー: 34,000 円となっています。

1 コミュニケーション

PECSレベル1ワークショップ

ASD学習者に上級のコメントや言語概念を教える指導法

「ダメ」って言っていいの?どう伝えるの??

PECSレベル2ワークショップ

9つの重要なコミュニケーションを教える

一日の中にPECSを組み込む

お家で楽しくレッスン!

PECSリフレッシャーセミナー

PECSスタートアップ?

PECSから音声表出コミュニケーション機器への移行

2 PECS

PECSレベル1ワークショップ

ASD学習者に上級のコメントや言語概念を教える指導法

ピラミッド教育コンサルタントオブジャパン PECSフェスティバル2021

PECSレベル2ワークショップ

一日の中にPECSを組み込む

PECSの概要

PECSの復習と問題解決

PECSリフレッシャーセミナー

PECSスタートアップ

PECSから音声表出コミュニケーション機器への移行

3 行動

応用行動分析入門(PAE®︎ =The Pyramid Approach to Education®︎)リフレッシャーセミナー

応用行動分析入門(PAE®︎) 教育へのピラミッドアプローチ®️

お家で楽しくレッスン!

基準のあいまいな理由

A君の検査を児相で行うと発達指数が高かったので、療育手帳を返すように言われ返上したそうです。療育手帳がなくても法律上は児童通所支援事業は使えますが、このままではサービスが使えなくなるのではないかと保護者の方は心配されています。例えば、京都市療育手帳交付要綱での目的は、「第1条 この要綱は,知的障害児及び知的障害者に対して(中略)これらの者に対する各種の援助措置を受け易くするため(中略)知的障害者の福祉の増進に資することを目的とする」とあり、知的障害者の判定に基づくものです。ただ、国は知的障害の基準を定めていません。従って、判定を任される各自治体によって境界域の人の知的障害の判定範囲が違うことがあります。

判定にあたる児相や知更相は、概ねWHOが定めたICDの知的障害の基準で、各相談所の心理士が検査し医師が診断することになっています。その大枠は、知能検査の平均を100点としたときに2標準偏差(30点)以上低いと知的障害の範囲内だとしています。しかし、IQが70を超えていても日常生活が困難な人たちもいますから、こうした人も知的障害として診断し療育手帳を発行しています。ICF(国際生活機能分類)では社会参加の状態を健康の基準にしていて、IQだけで判断してはいけないとされています。逆に、IQが70近辺でも学習や生活に支障がなければ知的障害とは言えない場合もあるかもしれません。

障害はその国の文化の状況にも影響され、知的障害の判定もまた時代や環境に影響されやすいと言えます。これが、基準があいまいな理由なのです。しかし、ここまで書いたように、あくまでもこれは当事者が困っているなら最大限に適用してしてサービスに結びつくようにしたものです。境界域の人を決まった数値で足きりしないために境界を曖昧にしているのです。下の図は正規分布のグラフですが、グラフのIQ85〜70の知的障害の境界域は空白ではなく連続的に続いているのです。ここから知的障害にしますと言う線引きは科学的でも公平でもないのです。

同じようなことで、特別支援学級や支援学校に在籍していたら児童通所サービスは行うが、通常学級在籍の人には受給者証を発行しないというようなことを平気で言う行政官がいるそうです。世界の特別支援教育の流れは、在籍でサービス量を決めず、個々人の特別なニーズでサービス量を決め、障害のあるなしに関わらず通常のインクルーシブな環境に入れようとしています。それなのに、特別支援の在籍がないと児童通所サービスが受けられないとなれば障害のある人をどんどん特別支援学級や支援学校に囲い込むことになります。これが多様性社会と逆行するのは、ちょっと想像すればわかることです。在籍で線引きをすれば決める人は楽でしょうが、境界域の人は通常学級で生活や学習に困難を抱えていても療育サービスを受けることができません。

確かに、学校も在籍で特別支援の人員など財政的根拠ができるのでサービスの必要な人にはできるだけ特別支援学級在籍に誘導します。その結果、今の特別支援学級は一昔前なら通常学級にいた人がたくさん在籍しています。その分、昔は支援学級にいた子が、支援学校に流れ込んで、都市部ではこれが支援学校の過密を生む原因の一つにもなっています。しかし、これは学校定数法が多様性社会と言う名前すら生まれていない大昔に作られた法律であることが原因です。ゆくゆくは欧米のように個人のニーズで決まるバウチャーサービスのように変化していくと思います。

サービスの正しい在り方は、一人一人の個性を見てその弱い部分に支援が必要なものかどうか、社会の変化に応じて支給の是非を考えることです。数値だけで判断するポンコツ診断や、特別支援の在籍の有無でサービスの有無を決めてはならないのです。通所支援事業の対象も明確な基準を設けていないのは、困難は個人や家庭の状況によって違うので、相談内容で決めて行こうという事になっているからです。先ほども述べたように、このあいまいさは境界域をできるだけ不利にしないという趣旨からです。

児相の判定が知能検査の数値に引っ張られすぎていると感じる時もあります。知能検査の数値が安定するのは高学年以降ですから、それまでは疑わしきは支援すればいいのだと思います。療育支援は早い方が効果があり、不必要な支援は子どもの方から断ってくるものです。そして、時期を逃すと療育支援のコストパフォーマンスはガクンと落ち、当事者の受け入れのモチベーションもなかなか上がらないものです。問題が大きくなってからの対症療法的支援よりも予防的な支援の方が良いのはどんなジャンルでも同じです。

発達検査

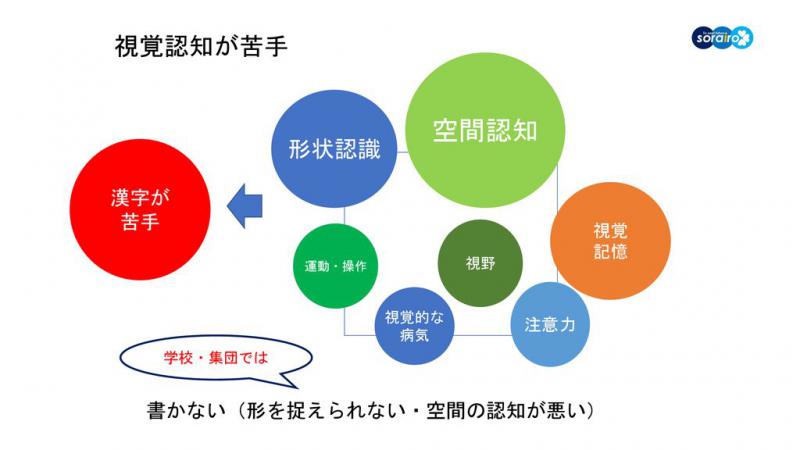

Zさんが今日も漢字に苦しんでいます。見ると中学年の漢字のドリルです。1学期も半分が過ぎ、どんなに資料がなくても、もうそろそろ子どもの事がわかってきていいはずです。特に学力は認知面と連動しており、検査報告があればどんなにポンコツな検査報告でも出来不出来の報告で察しが付くはずです。

ブロックデザインと言って立方体の6面の色形が違う積み木を4つ組み合わせて平面モデルと同じ模様を作る課題で、斜めの構成が難しいと書かれています。ひし形模写も歪み、人物完成も片方に書かれている耳や頭髪を見落として描いていません。漢字は斜めの構成や左右のバランス、全体を見渡し細部までの模写力が問われる課題です。発達検査では例えばこのように学力が何故つかないかが推測できるのです。

また、漢字書字の困難の背景要因の8つのタイプに分けることができ、①視覚記銘力の困難 ②図形構成力の困難 ③書字の継次処理能力の困難 ④手指の不器用さ ⑤全般的な知的機能の困難 ⑥注意力の困難 ⑦発達性読み書き障害の症状 ⑧発達性Gerstmann症候群の症状と様々な原因がわかっています。

ところが学習は積み上げだと信じて疑わない教師は、こうした視空間認知のことが理解できないので、1年の漢字の次は2年と進めたがるのです。せっかく検査をしたのに実際の現場で何の役にも立っていない検査は少なくありません。通常学級の教師ならまだ仕方がないにしても(発達心理学は教員養成の必修ですが)特別支援教育についている教員がこれでは困ります。しかも、その検査が部署は違うにすれ、同じ学校で実施されているとすれば信用問題ですし、何よりZさんが検査で頑張った努力が水の泡です。

子どもが怒るわけ

先週の土曜日お天気が良かったので小学生チームは第2鉄塔まで登ってお弁当を食べて思いっきり遊んできたそうです。とても楽しく遊んだと言う職員の報告だったので、他の職員がY君に感想を聞いたそうです。すると突然嫌な顔をして「なーんも面白くなかった」とけんもほろろだったそうです。

Y君はみんなの中で一番はしゃいでいてそんなはずないと職員が言います。よく考えてみるとY君は決まった職員にいつも嫌悪的な反応をするのです。その場の理由がないわけではないのですが、どちらか言うとその職員を敵と決めているようです。それならY君に話しかけないでおくと職員が言うので、それは余計に誤解を増やすだけだと止めました。

ABC分析で考えると、「職員が質問してくる」「職員をディスる」「職員が黙る」という職員を黙らせるためのルーティンです。確かに、話しかけなければ、黙らせる必要もないのでこの関係性は終了しますが、Y君に相手を黙らせたければディスり続ければいいという間違った学習をさせてしまうし、見放されたと言う誤解も与えます。子どもの気持ちと行動は大人よりはるかにアンビバレンツです。

まずは、何が腹が立つのかを聞きます。そして「ごめんね」「そんなふうに思ったなら辛かったね」「仲直りしてね」と言います。職員が子どもの言い方に腹が立ち、黙り込んで暗黙の怒りを示す事があると思いますが、他者感情が読みにくい子には逆効果です。「勝った」と誤解するか「もっと言ってやる」とバーストさせてしまうかのどちらかです。

子どもは腹立たしいことを言いますが、大人に歯向かう意図はなく、つもりに積もった疑問を怒りに任せてしまい上手に表現できないだけです。乱暴な言い方のあれこれには反応せず、怒りの理由を子どもに穏やかに尋ねてみることが大事です。

マッチングの力

X君は言葉のないASDの利用者です。新しい環境では要求がなかなかでないので職員もあれこれ働きかけるのですが振り向きもしてくれません。ところが、他の子のために台の上に積んでおいた自立課題のかごをみてきらりと目の奥が光ったように見えたので、試しにマッチング課題を取り組んでみると、どんどん取り組んでいたという報告がありました。

X君は昔から発達障害のある子どもへの民間療育に通っています。そこで長く「概念学習プログラム」を取り組んでいるそうです。これは、簡単に言えばすてっぷや自閉症の専門療育では良く取り組まれるプットイン教材やマッチング教材、組み立て教材のことです。30年以上前からあるプログラムで主に認知レベルを引き上げ言語に結びつけていくことを目的にしていると聞きます。

すてっぷでは、認知面を引き上げることよりも「一人で取組み完成させる」自立性を大事にしています。これは、就労場面での作業などを意識したものです。もちろん、最初は職員と対面で新しいものに取り組むところは他のプログラムと同じですが、概念形成や言語獲得を狙ってはいません。そして、一人で準備し一人で完成し一人で片づけて「よくできたね」と褒めてもらって自尊感情を高めることを狙いとしているので、つねに職員が付かないとできないような課題はしないことが原則です。

さて、マッチング課題でX君は色マッチングが得意のようで、すぐに仕上げてもっとやりたいという感じです。それならと職員も夜なべしてたくさんのカラーマッチングの教材を作りました。ASDの子どもは目で見てわかるものが好きですから自立課題にはまりやすいです。X君のような子が大勢いると職員も教材開発に俄然力が入るので、ありがたい存在ともいえます。さて来週はどんな新教材ができるでしょうか楽しみ楽しみ。

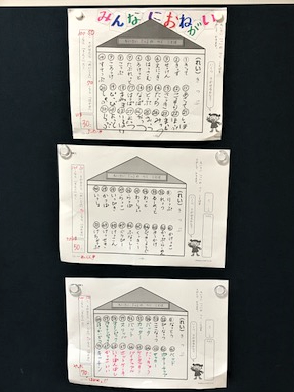

小さい「つ」の入る言葉 Y先生のアイデア通信3

小さい「つ」の入る言葉、どれぐらい集められる?

Y先生のアイデア通信3

放課後デイ「じゃんぷ」に来ている子どもに、みんなで協力して小さい「つ」のある言葉を集めてくれないかと話すと、3年生の女の子がどんどん集めてくれました。

そして先日100個集めることができて、終了。その女の子が協力してくれたほかの子に手作りメダルを作って渡す用意をしてくれました。一つのことに何日も取り組んでくれた上に、「お母さん、ほかに何かない?」と聞くなど、家でも話題にするほどずっと気にかけていてくれていた、その子のエネルギーにも感動でした。

小学校での読み書きや日記や作文の場面で、よく困るのが小さい「つ」の入る言葉です。

1年生の授業で1~2時間学習するのですが、なかなか定着できず、場合によっては中学生になるまでレポートや感想文を書く際に抜けて記述しているケースもあります。

小さい「つ」音は、ほかの伸ばす音、小さい「や」「ゆ」「よ」等と合わせて特殊音節といって、普段話し言葉では使っているのですが、書く時には特有のルールを知る必要があるのです。

しかし、ルールが定着することなく、経験的にその言葉をみてどっちかなと悩んでいるだけの学習だと、正確には定着されにくいのです。

では子どもたちが、その特殊音節(ほかにもカタカナで書く言葉)のある言葉を日常的にどこまで知っているでしょうか?大人でも小さい「つ」のつく言葉を何個集められるでしょうか?

読み書きのルールと言葉集めが結びついて分かっていくことが大切なのです。繰り返し書いて、プリント学習するだけでは難しいのです。言葉や文を読み書きする時に、こんなルールになっているんだと分かっていることが必要なのです。

言葉が通じない

視覚支援を嫌う支援者が使う常套句に、視覚支援など使わなくても子どもは日課を理解するし、怒ったり泣いたりするのは他に自分のやりたいことがあるときで、そんなことは誰でもある事だから我慢させるのも教育だと説明をする人がいます。たぶん、こういう人は海外等で言葉が通じない体験をしたことがないのだと思います。言葉が通じなくて生活がスムースに行かないと本当に自分が情けなくなり、自尊心が持てなくなり、更にコミュニケーションを避ける悪循環に陥ります。

言葉の通じない環境で最も困るのが相手の誤解です。我々が言語を理解していると現地人に思われることです。そうなると、何の配慮もなくフレンドリーにベラベラ話しかけ、我々がちぐはぐなことをすると逆に怒ったりします。さらに困るのは緊急時です。物をなくした、体の調子が悪い、想定外の事が生じた場合、我々も焦って混乱しているので、いつものカタコトのコミュニケーションも取れなくなります。

誰でも何回か同じことを繰り返せば言葉がわからなくても予測はついてきます。しかし、そのことと今起こっていることを正確に理解したり情報を求められるかどうかは全く違うのですが、言葉がわかってきたと誤解されます。教育や療育の現場で絵カードを使わずに、この子は分かっていると言う人はこれと同じです。「この子はわかっている」と一見子どもを持ち上げたような説明は、機能的なコミュニケーションの困難な子どもには迷惑なだけです。

コミュニケーションは人権だと言われる時代に、機能的なコミュニケーションが困難な子どもに視覚支援をはじめとする代替手段が必要ないと公然と発言する人がいるのはとても残念です。私たちが視覚支援の成果を地道に発信していくしかないと思います。かたくなに視覚支援を拒む人の中には、かつて視覚支援にとりくんでいたのに、周囲の理解がなく傷つけられてトラウマになっている方も見かけます。この国は、同調圧力が強くて事実や内容の議論にならず、自らと異なる意見を認めようとしないくせがあります。それが支援者や保護者を傷つけていくのだとすれば悲しいことです。言葉が通じる人同士でも真意が伝わらないのですから、言葉が通じなければ推して知るべしでしょう。

そのタメ口どうします?

低学年のT君がカードゲームの際に、高学年のV君に対してカードを「早よ(早く)配れや!」とため口をたたいたので、指導したという職員の報告がありました。T君は最近仲間とのやり取りの楽しさがわかってきた子どもです。そこで、ASDのT君に今高学年とのやり取りのルールを入れるのは彼のやりとりの自発性を抑制してしまわないか話し合いました。

友達同士で遊んでいる時にため口なのはむしろ自然です。ただ、事業所は年齢の違う子どもたちで遊ぶことが多いので、高学年に対する言葉の配慮が必要となります。しかし、T君にとってはこのルールは結構難しいハードルです。今はT君に「ため口でなく、言葉の最後に「~ね」をつけましょうと教えなくてもいいのではないかと話し合いました。ルールに従順なT君に微妙な対応を教えることで遊びのやり取りの際に混乱して自発性が失われるのを危惧したのです。

ここは、低学年児からため口叩かれても受け流したV君を褒めようということになりました。そして、高学年に憧れる低学年児は言葉まで真似するけど、高学年の人が手本を見せれば、きっとそれも真似をするから長い目でT君らを見守ってやって欲しいとお願いすることにしました。学校では「ちくちく言葉ふわふわ言葉」として通常級でも扱うコミュニケーションルールですが、機械的に教えようとするのではなく、その子によって、所属する集団によって教えるタイミングがあると思います。

子どもの行動に対しての「何故」「どうして」を大事に

S君の支援計画作成会議で行動の切り替えが悪くふてくされていたりしんどそうにすることが多いので、感情の表現カードを教えたいという提案がありました。子どもたちに「うれしい・悲しい・元気・しんどい・好き・嫌い」等の感情の表現を教えることは大事です。その感情を絵で大人に理解してもらい不適切行動を爆発させずに、カタルシスを得ることは、ASD利用者のケースで私たちは経験してきています。

S君の場合、家への帰り際に「帰りたくない」と固まったり、トイレにこもったりするので、同じように感情の表現ができればうまくいくという提案です。でも、S君は「帰るのは嫌だ」と表現しているのですから感情表現ができていないわけではありません。S君は「帰りたくない」その理由をうまく言語化できないことに問題があり、理由を述べる6歳前に芽生える論理力がまだ未成熟だということです。

しかし、S君の言語力を引き上げることは急には難しいです。S君は自力で通所はできるのですが、事業所から一人で帰ると言う切り替え時に、気持ちが行ったり来たりするようです。私たちは、半年間、彼のためらいを見守ってきたのですが、どうも彼だけの力で決断は難しそうでした。5月からは「約束だから、帰りなさい」と促すように変えました。

嫌な理由の言語表出が苦手で「カタルシス作戦」が望めなくても他の方法があります。しんどいと言ったりトイレにこもる彼の行動が、注意喚起だとすれば、良い行動にたくさん注目してその「勢い」で帰宅行動に切り替える、つまり「さすがは高等部!」と褒める事かなと話し合いました。S君はできて当たり前で失敗すると注意を受けるタイプの子どもなので、褒められて注目されることは少ないからです。

何かの手法で成功しても、成功したのはあれこれの手法の前に的確な分析があるからです。間違った手法を使う事で成果が出ないばかりか、子供に悪影響を与える事もあります。支援者の子ども理解が不十分なことが原因なのに、あたかも手法が問題であるかのように「構造化は無駄。視覚支援は意味ない。PECSは効果ない」等と誤解されるのはとても残念なことです。子どもの行動に対して、「何故?」「どうして?」と常に問いかけ最適解に近づこうとする支援者の姿勢が大事だと思います。