今日の活動

多様性社会と自発性

A君がマイクラでマルチプレーをしようと呼び掛けて子ども4人で遊びました。3人は小学生、一人は支援学校中学部のB君です。A君が自分の番号を口頭で言ったのでみんなA君のワールドで遊びはじめました。ところが、B君はつまらなそうに自分のワールドで遊んでいます。どうやらA君の番号を聞き逃したようです。B君はマルチプレーのやり方は心得ているし他の子どもたちのマイクラスキルと変わりません。なのに、A君に番号を聞くことができないのです。

これまでのすてっぷでは、小学生は小学生同士、支援学校生は支援学校生同士で遊びを組織していることが多かったので、子どもを所属校で分けないで、できるだけ遊びを共有することを大事にしようという療育方針にしたのです。変えてみると、意外と子どもは一緒に遊べるし、一緒を前提にする中で工夫も生まれるのです。以前、小学生らが支援学校生を下に見るような発言が聞かれたのですが、最近は支援学校生の行動についての理由を職員に聞くことが多くなりました。これは、小学生たちが障害特性を理解しようとし始めたと考えています。

B君は、小学生と同じマイクラスキルは持っていても、困ったことを友達に聞いて解決するというソーシャルスキルを学ぶ機会がなかったのです。支援学校の子どもはどうしても大人の距離が近くなり、子どもが困る前に大人が手を差し出してしまう事が多く依存的になり、自発性や自立性が育ちにくいです。今回も職員が「何か困っているの?」と聞かれるまで自分でどうしていいかわからなかったようです。早速、A君にも協力してもらって、遊びで困ったときのロールプレーをすることにしました。

「A君、僕番号がわからないから教えて」「いいよ○○××だよ」「○○××だね。」「選択して僕のワールドに入れた?」「うん入れた。助かったよ、ありがとう」というロールプレーを次回は準備して取り組みます。インクルーシブな遊び環境の中でB君らの社会参加の可能性を探っていきたいと思います。

性衝動の対処法

Z君が全裸になって床に寝転がっていたので、服を着せて座らせたと言います。おそらくマスターベーションがしたかったのだと思います。言葉で意思疎通できない人のマスターベーションの考え方については(マスターベーション: 2019/11/28)で掲載しました。

「座らせて、それからどうしましたか」と職員に聞くと、何か気をそらせるものを探したそうです。「裸で寝転がって職員が来たら服を着た」つまり、職員が来るまでは裸で寝転がってもよいと伝わりませんかと質問をすると、「でも、服を着せないわけにもいかないし」と話しがかみ合わなくなりました。

「やり直し」を教える必要があると話をしました。Z君はマスターベーションがしたいのですから、「マスターベーションがしたいです」カードを職員に示す行動が必要です。Z君は絵本が見たいとかジュースが欲しい等、PECSで言うとフェイズ3bまでできる人です。それなら「マスターベーション」も要求できるはずです。

でも、事業所ではできませんからおうちの絵とマスターベーションの絵を示して「おうちに帰ってします」と絵で伝えます。これは交渉なのです。ただ「ダメ」ではなく、ここではだめだが家ならいいよと伝えるのです。すぐには伝わらないかも知れませんが、「ダメ」の繰り返しでは介入の「ダメ」だしが出るまで続けると思います。要求と言うのはかなわない時もあります。しかし、双方が意味を共有しあうことからしか何も始まりません。視覚支援を使った交渉はそのために行います。

同じように、Z君は女の子にも興味があります。何かの拍子にタッチしたり抱きついたりします。これも、職員が「ダメ」と止めに入るだけでは、職員の介入があるまでは良いと誤解されてしまいます。「~さんを触りたい」とはさすがに絵カードに示せないので「~さんと遊びたい」に変えてやり直しして、ボール投げや対面ゲームならできることを示します。しかし、これは相手の気持ちもあるので必ず実現はしませんがその時は「また明日遊ぼう」と交渉します。

以前、Z君が女子によく触れるようになったので、女子と一緒に外出してボール遊びなどを意識して取り組んでいました。そのうちに、Z君の触る行動の頻度は減りました。ところが、「のど元過ぎると・・・」で取り組まなくなることや、この雨続きで暇も重なり思い出したように再現しているようです。とにかく早く雨やんでよ!これはみんなの願いです。

グッド・ドクター 名医の条件

大工殺すにゃ刃物は入らぬ。雨の三日も降ればよい。「大工」が左官屋や土方になったり、的屋(テキヤ:露天商)が入ったりしますが、新たに「放デイ」も仲間入りです。先週からずっと雨で来週も中ごろまで雨マークが続いています。「どーしましょ」と職員は嘆きます。

雨の間隙をついて公園に出たりしますが、間もなく土砂降りにやられて帰ってくるという繰り返しです。その上、今週までとなっていた蔓防期間が9月12日までの緊急事態措置にバージョンアップされ、小学生が楽しみにしていた科学館見学も臨時休館で延期になり踏んだり蹴ったりです。

雨が降ると、傘がさせなかったり足元が不安定な人の外出は控えがちになります。体育館も休館なので体を動かすことが一番のストレス発散になる子どもに雨天時の休館は大迷惑です。小学生のある利用者は、利用日以外は母親と一緒に開けても暮れても韓流ドラマだとぼやいていました。

そういう筆者もこのお盆休みの4日間はドラマ漬けでした。2018年にフジテレビで放映された「グッドドクター」は山﨑賢人が高機能ASD医師の新堂湊を演じましたが、これは2013年の韓国KBSテレビの原作ドラマのリメイクです。今回観たのは同じく原作韓国版をリメイクしたアメリカバージョンです。

自閉症の描き方は、日本版のものは一部の自閉症の人にあるぎこちない動作の誇張が強すぎて嘘っぽいです(これはドラゴン桜の健太(細田佳央太)でも同じ演出でした)。アメリカ版は、ASD者によくある対人理解が難しい時の「フリーズ」を演出していてリアルです。また、ASDの人の忖度が欠落した「合理的」言動と非ASD者との軋轢を描いたドラマ展開もおもしろいです。日本版のエピソードは10回ですが、原作は20回、アメリカ版は58回もあるので、ちょっと気が遠くなっています。早く雨がやんで、ドラマの続きなんか忘れて、子どもたちと一緒に川に飛び込みたいものです。

通じ合うための工夫

Y君が通所時にオムツからパンツに履き替えてくれなかったので事業所で履き替えるようにしてほしいとの連絡がありました。Y君は言葉はうまく通じませんが、最近二つ提示の絵カードスケジュール支援がわかるようになってきた子です。好きなタブレットで遊んでいる時も、「勉強→タブレット」と二つの絵を示すと、タブレットを置いて学習机に向かえるようになっています。

絵の二つ提示は「交渉」の初期段階のトレーニングです。「~したら~(強化子)」という交渉で今していることを中断して指示に従う交渉です。これが、様々な場面で受け入れられるようになると、次は時間や時間がわからなければトークンで強化子を待つトレーニングをしていきます。こうした絵カードによる交渉ができるようになってからスケジュール操作を教えていきます。

今回の家庭での拒否はY君のいつもの手順と違ったのかもしれません。何か朝のルーティンが欠けたりしてもY君は「違うでしょ」とは言えないので、その後の指示「パンツをはいて」を拒否したのかもしれません。例えばこの時に好きなものを示して、「パンツはいたら~」と提示したらどうなったでしょう。

お互いに確認しあうものがなければ交渉はもちろん分かり合う事すらできません。言っても理解できないなら見せたらできるようにならないか工夫が必要です。家庭で絵カードに取組んでみると意外に本人の考えていることがわかるようになったという報告は少なくありません。いつでもどこでも分かり合えることを目指し、手話と同じように絵カード利用も「コミュニケーションは人権です」と広げていきたいと思います。

ちゃぶ台返し

Xちゃんが、お弁当をひっくり返したそうです。お弁当はいつも完食なので職員は再び促したそうですが、今度は机をひっくり返そうと机の下に手を入れたので、手を合わせてごちそうさまをしたそうです。でも、それだと、お弁当をひっくり返せばお弁当が終了できると教えたことになりますねと質問すると、手を合わせることで、終わりを教えたことになると思ったそうです。

手を合わせるのは、確かに食事終了の合図にはなりますが、それはいつもしていることで、「お弁当ひっくり返し」の「やりなおし」とは本人は認識しません。再度お弁当をひっくり返した理由を尋ねると、お弁当にあったひじきは好きだからそれが原因とは思わないとか、お隣の子のお弁当がおいしそうでジェラシーを感じてひっくり返したとか、いろいろな大人の推測が話されました。

「いえいえ。聞きたいのは直接の理由です」と話を戻してもらいました。おそらく、本人は身近な人ならわかる「いらない」サイン(手を合わせる)を出していたかもしれないのですが、担当者が見落としたか親切心かでさらに促したのだと思います。それを拒否する術を持たないXちゃんはお弁当をひっくり返して終わりにしたのだということです。

今回のやり直しに必要な手続きは、「いらない」を教える事です。誰にでもわかるように「NO」とか「×」とか書いたカードを準備してそれを渡せたら、「わかったよ」ごちそうさましようねで「手を合わせる」のです。いらない時はお弁当箱をひっくり返さなくても良いことを教えます。そして、Xちゃんの課題がわかったので、今後は部分的に嫌なものがあるときはそれを食器から出して「いらない」カードを示すなどして、全部ひっくり返さなくても良いことを教えていきます。

まず支援のスタートは、Xちゃんは好き嫌いはほとんどないのだから、完食の支援は必要ないことを職員全員で確認をします。そして、Xちゃんにはコミュニケーション障害があって、うまく表現ができないことを念頭に置いて、どうしたら食べるかよりも、どうしたらいらないを穏やかに表現できるかを考えて、これを集中的に支援することが療育目標の優先課題であることを確認しましょうと話し合いました。

何気ない子どもの声から知ること Y先生のじゃんぷ通信6

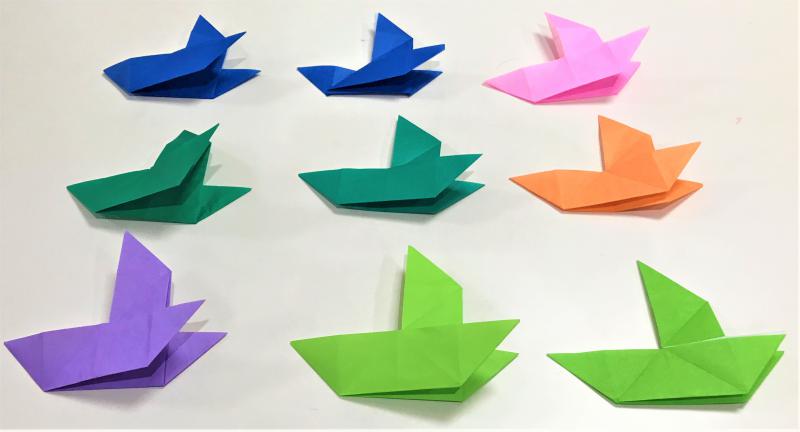

『折り紙をしたい』という何気ない声から知ること Y先生のじゃんぷ通信6

放デイ「じゃんぷ」では,個別の学習指導の後に,自分のしたいことを取り組む「自立学習」の時間を設けています。

小学3年生の男の子が,毎回『折り紙をしたい』と希望を出してきます。

学校の特別支援教育コーディネーターをしている時に,よく保育所や幼稚園に教育相談として行く時があり,折り紙の時間をよく見ていました。いろんなことを取り入れて先生たちは折り紙を取り組みます。「折り目は指先でギュッと折れているかな」「折る時に端と端を合わせられるかな」「折り目を3回ぐらい繰り返してできるかな」「見本をちゃんと見れるかな」「先生の指示に合わせられるかな」等いろいろな力を子ども達も見せてくれます。

小学生になると,また違った視点で折り紙を考えています。

折り紙の本に写真があるから,それを見てできるだろうと思ってしまいがちですが,見るだけではうまく折れないことが多いです。そこで順番に注目させたり,わかりやすい言葉を添えて折るようにヒントを出したりします。

目で見るという作業は「同時処理」思考になります。折り紙を順番に折る時には「継次処理」思考が必要になります。子どもによって(大人もそうですが)このどちらが得意か違ってきます。この小学校3年生の男の子は,物事を順番に処理していく(継次処理の)力が伸びて行くと学習にも取り組みやすくなります。男の子が「折り紙をしたい」といった時に,どんなヒントを用意し,「できた」自信をもつことができるようにするかにかかっているように思います。

「だましぶね」の途中までを順番に折るように伝えて,何枚も折ってもらいました。最後の仕上げは大人で仕上げて,友達にプレゼントする作戦です。途中までは継次処理で分かりやすいので一人でも折れます。慣れてきたら難しい最後の部分を折っていきます。友達に使い方の面白さを伝授するのも継次処理の力と言えます。この力を支える取組にしたいと考えています。“たかが折り紙 されど折り紙”というわけです。

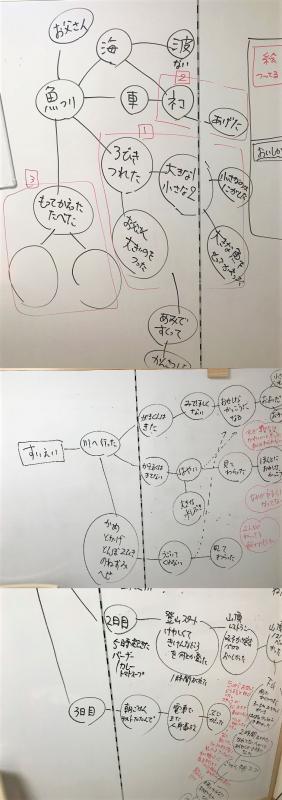

夏休みの宿題にマインドマップを Y先生のじゃんぷ通信5

夏休みの宿題にマインドマップを Y先生のじゃんぷ通信5

夏休みも後半に入ってきました。

放課後デイに通ってくる子ども達(中学生も)の悩みのタネになるのが「読書感想文」や「新聞づくり」です。宿題の最後に残ってきます。発達障害をもつ子ども達にとっては最も苦手な内容になります。それは読書感想文一つとっても、それを書く時には「読む」「内容を知る」「何を書くか選択する」「文にまとめる」「書く」等の作業を頭の中ではしないといけません。これをうまく整理したり、順序だてたりすることがうまくいかないからです。それができたとしても、最後のところで「思い出して」書く、手指のぎこちなさに苦労しながら書くことが大きな壁になります。

「じゃんぷ」ではマインドマップという方法を使って何人か読書感想文を書いたり、新聞づくりの構想を考えたり、夏休みの思い出の作文を書いたりしています。マインドマップというのは頭の中で行っている思考プロセスを「見える化」して、思考の整理や今からしようとしていることを整理するのに役立つ方法です。一緒にホワイトボードに思いついたことを「話すだけ」、順番に話したことを「図にするだけ」、整理された内容を「書くだけ」と作業を一つにしぼって実行します。

そうすると、「こっちのことを先に書きたい」とか「ちょっと言い方(表現)を変えて書いといた」等自分なりの工夫やアイデアが浮かんできます。

「読むのがイヤ」「書くのがイヤ」「なんて書いたらいいか分からないからイヤ」と思いがちな宿題も、実は頭の中の思考を整理することの悩みだったといえます。

座り込む子

W君が公園に外出した時,建造物の隙間からお気に入りの幟旗が向こうに見えたらしく,排水路を行こうとしたので職員が止めると,何で止めるねん俺はあそこに行きたいねんとばかりに,手を引く職員に抵抗して道端に座り込んでしまったといいます。それでどうしたのと職員に聞くと,てこでも動きそうにないので車を出して公園に移動したということでした。

言葉のないW君に私たちはどうすればよかったのでしょう。小さな子どもでも要求が叶わないと道端に寝転んで金切り声を上げて抵抗している姿をよく見ます。W君は小柄ですが15歳,中3です。支援者の実力行使ではなく,なんとかしてこの行動を変容できないものか会議で話し合いましたが,良いアイデアが浮かばないと言います。

彼が座り込むのはこれまでの経験上,座り込めば何度か要求が叶ったのかも知れません。これは間欠強化(部分強化)の法則と言って,ご褒美がいつももらえるよりも、もらえるかどうかわからない状態にしたほうが、「ご褒美をもらおうとする行動が、長続きしやすい」ことをあらわす法則です。ギャンブルにはまり込むのもこの法則なのでギャンブル法則とも言います。

でも,ギャンブルにはまっている人に強制力で禁止しても,それで良い方向には向かわないのは常識です。強制力がない時や少ない時に一気に実現するなどの荒業に出てくるのです。今はいいかもしれないけど,その先を見て支援しようと言っているのはこのためです。また,支援者による対象者への強制行動は支援者自身を強化してしまいます。つまり,対象者が従わなければどんどん強い強制力を使うと言うバースト現象を生じさせる可能性があるのです。

今回は,W君についての解決アイデアはあえて示しませんでした。無理だと諦めるのは簡単ですが,工夫をすることは言葉を持たない障害のある人たちと共生していこうと言う人権へのリスペクト行動だと考えています。あきらめないで工夫していきたいと思います。

奇声を減らす支援

奇声も様々ありますが,一つは自己刺激で「ウーウー」と唸るような低い声が長く続くもの,もう一つは周囲の人がびっくりするような大声で「キャー」というような奇声です。唸るような奇声も体が大きくなってくると周囲の人にはかなり耳障りになります。ASDの人の場合,相手が驚いていたり不快だと感じているの事が理解しにくいので,やめてと怒ってみても通じないことが多いです。

でも,最初の頃はコミュニケーションがうまくできなくて奇声を上げて注意喚起して,大人の注目を集める方法として機能していたかもしれません。この場合に有効なのは言葉以外のPECSなどの代替コミュニケーションです。奇声を上げなくても伝わるという事を気長に取り組んでいく中でだんだん奇声がなくなったという経験談は良く聞きます。

ただ,自己刺激の場合の唸り声は難しいです。よく観察してみると暇なときに意識を覚醒するために声を響かせている様子が少なくありません。もしそうであるなら,他の自己刺激グッズ,例えばスライムなどふにゃふにゃ・ふわふわしたものを触るとか・噛み噛みグッズで口唇感覚や顎感覚に働きかけ,他の感覚刺激で代替できないか考えます。

映像やゲームなど興味のあるものを増やすことも意識を覚醒しますから有効かもしれません。よく,声を出すのは「~さんにも言いたいことがあるのだから聞いてあげましょう」というような話をする人もいますが,毎日過ごす家族にとっては,近所迷惑もあり家族のストレスの原因になりつらい場合があるのですから,積極的に代替コミュニケーションや代替感覚のアイデアを一緒に考えることが必要だと思います。

カームダウンエリアは世界の常識

V君が顔を真っ赤にしてプンプン怒って職員に訴えてきました。パソコンのUSBマウスが反応しないと言います。「そうか,使えないマウスもあるから全部試してみてね」と職員が言うと,余計に大きな声で「全部試した!」と叫びます。仕方がないので,V君のパソコンをみると,そもそもUSBのプラグをパソコンのLANジャックに突っ込んでいました。『そら動かんわ・・・』と職員。

「V君。ちょっと頭冷やしてきた方がいいね」と職員は今説明しても理解できないだろうからと,カームダウンを勧めました。「わかった」とその場から離れました。少しして落ち着いた様子でV君が帰ってきたので「さっきの自分のこと振り返ることできるかな」と聞くと,「マウスが動かへんから,マイクラできないと興奮してパニクって,他のマウスを試すこともジャックの位置が違う事も調べんかったけど,どうしようもないから嘘ついた」と言います。

「よく自分の事が振り返れてすごいなぁ。V君良くわかっているんだね。でも学校でもこんなことあるよね。どうしてるの?」と職員が聞くと,「俺,パニクりそうになったら,教室から出て頭冷やそうとするねん」「おお,すばらしやん」「でもな,先生がどこ行くねんって止められるから,余計にごちゃごちゃになるねん」とのことでした。

「そら,先生に事情を説明しなあかんわな。『頭冷やすからどこどこに行くけどいいですか』って言わなあかんわな」と話しながら職員は,『今時,カームダウン支援を知らない先生がいるのだろうか』と思ったそうです。カームダウンすれば,大人が何も示唆しなくてもこんなにクリアに振り返りができるのですから,カームダウンエリアを用意してあげて欲しいものです。東京五輪のような大それた部屋でなくていいのです。廊下の物陰でも教室の片隅でも人の視線を感じない工夫がしてあるだけでいいのです。よろしくお願いします。

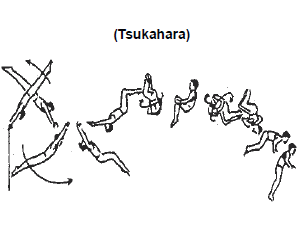

オリンピック興味なし

小学生らに聞いてみました。「オリンピックみんなかっこいいよね」と聞くと「えー俺興味ないし~」と水泳教室に長年通うR君のつれない反応です。「私はスポーツと聞くだけでいやな気持になる」とSさん。「そうかなぁ、スケボなんかめっちゃかっこいいと思わん?」と聞く職員に、みんな「別に~」と言う反応。

筆者が子どもの頃にはメキシコ五輪で塚原光男が「月面宙返り(ムーンサルト)」を決めては心躍り、ミュンヘンでの男女バレーボールの金銀メダルアベック獲得で涙し、札幌五輪の笠谷幸生の大ジャンプを真似て机から飛び降りて怪我をする男子が続出する等、思い出がたくさんあります。

でも、この子たちは興味がないのです。R君などは「お気に入りのアニメが延期になって腹が立つ」くらい嫌いだそうです。T君などは体操クラブで練習しているのに、体操男子で橋本大輝が個人で金2つを受賞したことすら知らないのです。筆者も決して運動全般が得意だったわけではありませんが、この興味の落差は何だろうと首をかしげています。まぁ、子どもたちは、「おっちゃんら何興奮してんの?」と思っているでしょうが…。

将棋楽しかったよ

P君とQ君で将棋対局です。P君は最近家で将棋のテレビを見て勉強をしています。Q君は祖父とよく将棋をするので経験豊富です。勝負はQ君が勝ちました。やはりQ君の方が何枚も上手で,後半P君は逃げることしか出来ない状況でした。P君に感想を聞いてみると,「楽しかった!」と元気よく言います。「でも勝負は負けたよね。その時の気持ちはどうだった?」と聞きました。P君は「次は勝ちたい,でも楽しかった!」としきりに「楽しかった!」と言い続けました。P君は聞かれていることよりも、自分の関心を言うことが多いです。この時は「楽しかった!」という気持ちが強かったのだと思います。

「次は勝ちたい?」と聞くと,「それはいいからまたあの子(Q君)と将棋したい。」と答えました。彼は以前マイクラで遊んでいる時に他の子が作っているものを壊して遊んだり,設定遊び中に違うことをして「今は違うことしないで!」と他の子に言われることで他者の注目を浴びようとしていました。その結果「P君と遊びたくない~」と訴えてくる子もいました。

今日は対局中「いい勝負してるね!」「前よりも上達したね!」と声をかけられて嬉しそうにしていました。Q君とも「それここに動かすと次取られるで」「でもその後にこれで攻めようと思ってるから」とやり取りをしている姿も見られました。今日は人が嫌がることをして注目を集めるのではなく,ずっと楽しく将棋をしていました。だから彼の口からは勝ち負けよりも「楽しかった!」のだと思います。遊びで不適切な行動をするのは、それが一番注目を集める方法でしたが、適切な方法で注目を集めることが出来たP君は今週も将棋のテレビを見て勉強してくるのだと思います。

そうだったのかプールパニック

昨日朝からプールと思い込んで大声を上げて怒っていたいたOちゃん(言葉と機能的コミュニケーション: 07/29)が今日は落ち着いて通所してきました。朝からプールに入ろうともしないし、お昼から粛々とプール遊びをしたのです。何故だと思うか職員に聞いてみると、朝から全体にスケジュール発表をしたからだと言います。でも、毎日年がら年中、全体へのスケジュール発表はしているのです。スケジュールが朝に発表されるとOちゃんが認識しているなら、そもそも昨日のような見通しと食い違ったようなパニックを起こすはずがありません。

他の職員にもう少しよく聞いてみると一昨日も家庭の都合でお昼からお父さんが連れてきたと言うのです。ちょうどお昼からはプールだったのでOちゃんは楽しかったわけです。

「そうか!そういうことだったのか!」やっとOちゃんのプールパニックの原因が分かりました。時間やスケジュールがよくわからないOちゃんは状況でこれからの出来事を予測しているのです。「一昨日は【昼に】お父さんと事業所に来てプールでご機嫌だった→昨日もお父さんと【朝に】一緒に来た→お父さんと一緒に来たら昨日通りすぐにプールがあると思ったのにプールがないので怒った」というわけです。Oちゃんには朝も昼もないのです。「お父さんと通所すればプールがあり、職員と通所すればプールはすぐにはない」という理解だったのです。

職員は毎日毎日全体のスケジュール発表をしているから、それくらいOちゃんは理解しているだろうと思っていたのですが、見事に外れました。「昨日プールに入ったのが嬉しくて、今日は朝から入ろうと思い込んできた」という前回の読みも違ったのです。Oちゃんの中にはOちゃんの秩序があったのです。こんなふうに世の中を理解しているとなるとOちゃんの日常はハプニングだらけです。そして周囲の人もOちゃんの苦しみがわからないまま毎日を過ごすことになります。スケジュール支援は家を出る時に示す必要があると思います。「午前公園 お弁当 午後プール」程度の簡単な日課でいいのです。そして日によってスケジュールを変え、ルーティンな日課にしない工夫が必要だと思います。

自立課題は進化させるもの

N君の机の上に山のように自立課題の課題ケースが積まれていたので、これはどんな目的で積まれているのか職員会議で聞いてみました。いつもやっているもので一人でできるから置いてあるとのことでした。そこで、この先このN君の自立課題はどんなプランがあるのか聞くと、みんな「?」と言う反応でした。

個別課題と自立課題の違いについてよく質問を受けますが、個別課題とは、個人の能力に合わせ大人が教えたり一人で復習する課題を指します。自立課題も個別課題の一種ですが、狙いは作業が一人でできるように、一人で自立的に始めて終了できる、文字通り「自立」のための課題です。つまり、自立課題は課題の内容も変えていくし、作業の進め方も単に課題ケースを積んでおくのではなく指示書に従ったり、自分で準備をしたりして変えていくものです。

もちろん、繰り返し同じ課題をすることで速度が上がったり、正確性が向上したりすることは結果としてはありますが、速度や正確性を目的にしているのが自立課題ではありません。速度が遅いなら、それは量が多すぎたのですし、正確でないなら課題のジグ(自立的に作業ができる仕組み)の工夫が足りなかったと考えます。つまり課題を出した大人の側の問題だと考えます。課題を出す大人はN君ならどの程度の作業量をどの程度の時間で仕上げるのか、休憩を入れたほうがいいか、新しい自立課題をいつ入れるのか考えておく必要があります。

一人でできる課題がたくさんあるからたくさん積んでおくと言うのはあまり意味がありません。もちろんASDの人は繰り返しが好きですから、できるものを繰り返すのはそう苦痛でない場合が多いです。ただ、彼らも飽きたり疲れたりします。そんな様子も観察して、どれくらいの休息をしたらいいのか、何回のインターバルが良いのかも考え、変化をつけ進化をさせていくのが自立課題を提示する大人の役割です。N君には仕事が好きで元気に働く大人になってほしいというのが私たちの自立課題の最終目的です。

言葉と機能的コミュニケーション

Mちゃんが大声で「いやだー」と叫んでいたので理由を職員から聞くと、昨日プールに入ったのが嬉しくて、今日は朝から入ろうと思い込んできたら、朝からプールはないのでつもりが崩れて大声で叫んでいたというのです。Mちゃんの大声は要求のサインなのですが、別に誰かに向かって言っているわけではないのです。大声で叫んでみたらたまたま実現したことがあったのだと思います。Mちゃんは喋るのですが、それが機能的コミュニケーションに結びついていません。

Mちゃんは冷蔵庫に向かって「ジュース」と叫んでみたり、天井に向かって「タブレットー」と叫ぶことが多く特定の人に要求することがありません。気づいた大人は、それに応えて要求を叶えるのですが、特定の大人が要求を叶えていると理解していないので大声で誰かが反応するのを待っている感じなのです。コミュニケーションは伝える人を特定することから始まります。言葉は喋れても機能的に使う事ができないのでMちゃんはとても苦労をしています。

言葉が喋れても、機能的に使う事が難しい人には絵カード要求が効果的です。渡す人を特定するからです。そして渡された人は要求を叶えるだけでなく、交渉もしてきます。「~してから~しよう」「今日はできないけど明日やろう」等の交渉を同じように絵カードで伝える事ができます。一方的な大声を出さなくてもお互いが共有できる視覚情報を使って社会ルールを教えていくことができるのです。PECSは言葉のない人だけでなく言葉はあるけどうまく使えない人にも社会ルールを教えていく第一歩になるのです。何より穏やかに伝えられるのでお互いにとって有益です。この夏はMちゃんの大好きなビニールプール遊びを使っていろんな交渉ができそうです。

川遊び

小学生は毎日川遊びに出かけています。近くでは小泉川、遠くでは水無瀬川まで出かけます。水無瀬川の方は少し遊泳ができるのでわかったのですが、ほとんどの子どもが浮くことができず泳げないのです。仕方がないのでフローティングジャケットを装着させて浮遊感(水面に浮かぶ)の楽しさを体験させることにしました。今後は、ゴーグルで顔つけに慣れさせ、そのまま頭をつけて流されていく楽しさを経験させます。その後ジャケットを外して伏し浮きから吐き出して吸う呼吸法ができたら、あとは勝手に泳げるようになります。

しかし、揃いに揃って支援学級の高学年子どもが泳げないのが気になります。支援学級にもプール指導の時間はあるので、交流学級とダブルで泳ぐ機会があり、しかも、人数が少ないので呼吸法までの指導ならひと夏で教えられるはずです。コロナの影響があったにせよ、呼吸法は低学年で教えられたはずです。水泳はDCD(発達性強調運動障害)の子どもでも、呼吸法さえ身につければ前に進めるようになるので彼らに向いているスポーツと言われています。川遊びでぼちぼち指導していこうと話しています。

嫌な理由

夏と言えば水遊びプールの季節です。子どもたちは水遊びが大好きです。ところが、感染の恐れがあるとして学校プールは全滅です。このブログで何度も書いているように、学校プールの水は塩素殺菌されていますから、その塩素水飛沫が飛び散るプールで感染するなら、外を歩くなと言うに等しいです。さて愚痴はこの辺にして、すてっぷでは大好きな水遊びを実現するために大型ビニールプールを購入しています。小さな子どもたちはみんな大喜びです。みんなキャーキャー騒ぐので近所迷惑を気にしながらの毎日です。

ところが、Lちゃんがビニールプールに入ろうとしないのです。確か昨年は何ともなかったのに、後ろから押しても頑として跳ねのけて入ろうとしません。仕方がないのでプール横で水遊びをして過ごしました。職員で話し合ったところ、他の元気すぎる子どもと一緒にいるのでうるさすぎて入る気がしないのだろうという結論に至り、奮発して静かに遊ぶ人用のビニールプールをもう一つ購入しました。

早速新しいプールに一人で入ってもらおうと車いすから降ろそうとすると、Lちゃんはプールに足もつけようとせず、入らないのです。水が多いのが不安なのだろうかと減らしてみても入らないので、次は何も水の入っていない状況で先にLちゃんに入ってもらいました。そうすると難なく入れたと言うのです。そこに、徐々に水を入れていくとニコニコして水遊びをするのでした。

つまり、Lちゃんは水の入っているプールが嫌だったのです。空っぽで入って水を入れると何ともないことがわかって、次の日からは水が張ってあっても入れるようになったのです。Lちゃんには言葉がないので推測するしかないのですが、おそらく水の入ったプールで嫌なことがあったのかもしれません。水温が低すぎて驚いたとか、何らかの感覚的なトラブルがあって恐怖感が焼き付いて入れなくなっていたのかもしれません。言葉のない子どもが何をどう感じ取っているかを把握するのには、時間を取って様々な工夫や働きかけが大事だねと話し合いました。

集団遊びに熱中

K君が帰ってきて顔をほてらせて「今日はめっちゃ面白かったわ!」と職員に言うので、何のことかと振り返ってみると、職員入れて7名ほどで手つなぎ鬼ごっこをしたことらしいのです。暑いのに走り回ってどこが面白いのだろうと大人は思うのですが、K君には「最高!」だったのです。

学校でも地域でも集団遊びを普段しないので、みんなでギャーギャー騒ぎながら走るのが楽しかったようです。そういえば、最近暑いせいもありますが、公園で徒党を組んで遊んでいる子どもたちを見たことがありません。多くても3人程度でこじんまり遊んでいます。

サッカーチームや野球チームで大勢で練習することはあっても、集団でただ大声を上げながら走って遊ぶという経験はほとんどの子どもたちにありません。ただ職員にしてみれば「暑いから、1回だけにしてくれー」と切にお願いしたようではあります。今日も外気温は日なたは35度を超えています。集団遊びに熱中はいいけど熱中症には厳重警戒です。

身辺自立 夏の陣

夏休みに入ったのでIちゃんとJ君の身辺自立について本格的に取り組むことにしました。J君は食事、そして二人とも紙おむつに排泄という行動を便器に変える課題です。J君はおうちと同じようにすれば食べられると考えたので、トースターを持ち込んでトーストにするとすぐ食べました。今後はトースターをフェードアウトして家庭からのお弁当が食べられるように様々な工夫をしてみようと思います。外ではジュースしか飲まないと思っていたのが、この暑さで喉が渇くらしく、持ってきた水筒のお茶も難なく飲めたので、飲食の問題は早く解決するかも知れません。

問題は、紙おむつ排泄の連合をどう便器に変えるかです。事業所の横にビニールプールを設置しているので、プール大好き少年少女の二人をしっかり水遊びさせ、下半身に冷水刺激を与え、トイレで着替える前にビデオタイムにして便器に3分ほど座る中での尿意や便意の偶然性にかけています。この夏中に成功しないと、他の方法が思いつかない限り次の取組は来夏になるので、職員一同ビニールプールに願をかけています。

忘れ物リベンジ

不注意傾向の強い小学生の利用者の忘れ物防止策として(お忘れ防止チェックリスト : 06/29 )を実施しています。前回は、具体物と見合わせずチェックマークだけつけている子どもがいることを発見しましたが、今回は帰宅担当の先生にチェックリストを渡した際にOKをもらうと、「注意の武装解除」をしてしまって、結局事業所に忘れてきてしまう子どもがまだいるのでこれをどう解決するかを職員で話し合いました。

これから、水遊びが多い季節なので、家から水着や着替えを持ってくることになり荷物が増えます。この荷物の増える時期に、どうすれば子どもが自立的に忘れ物ゼロを達成していくか考えました。チェックリストは確かに効果があるのですが、先の「注意の武装解除」を防ぐ手立てが必要ですから、今後は送迎車の前で子ども自らがチェック表を再確認してもらうことにしました。つまりチェック表を車の中に持ち込むのです。

そして、送迎車から降りて自宅に向かう際にもう一度自分で確認して、問題がなければ運転していた先生に返すのです。このほかにも学校から忘れ物がある子がいますが、これは車に常設したチェックリストで子どもが確認申告してから発車するルールにしました。とにかく、忘れ物がないように大人が介入せず、子どもが自発的に行う事が重要なのです。もちろん、目標を決めて忘れ物0シールがチェックリストにたまったらご褒美にします。満を持しての新ルールで子どもたちの成果を待ちます。